Italia. Missione come ponte tra mondi

Il Festival della missione 2025 si terrà a Torino. Preceduto da eventi pre festival durante il 2025, si svolgerà tra il 9 e il 12 ottobre nelle piazze della città.

In un contesto globale nel quale le distanze tra persone e tra Paesi sembrano aumentare, così come i conflitti e le crisi ambientali, il tema della kermesse sarà «Il volto prossimo».

Non sarà una celebrazione della missione, ma un laboratorio di speranza nel quale ascoltare il racconto di molte esperienze di pace, resistenza e trasformazione.

Sarà Torino la città ospite del prossimo «Festival della Missione», occasione di riflessione e, soprattutto, di incontro con molti protagonisti della «Chiesa in uscita» nelle periferie del mondo.

Un evento che, come spiegano i promotori, non sarà solo una celebrazione della missione, ma un laboratorio di speranza e un invito a tutti ad aprirsi al mondo.

Dal 9 al 12 ottobre 2025, la terza edizione della kermesse promossa da Cimi (Conferenza degli istituti missionari italiani) e Fondazione Missio Italia, avrà come location l’area tra piazza Castello e piazza Carlo Alberto. Si interfaccerà con il programma del Festival dell’Accoglienza, evento diffuso promosso dalla Pastorale migranti dell’arcidiocesi di Torino tra settembre e ottobre, e avrà come tema di fondo «Il volto prossimo», collegandosi alla riflessione sul «Vivere per-dono» iniziata nella scorsa edizione del 2022 a Milano. Si inserirà, inoltre, nel contesto del Giubileo del 2025 promosso dal Papa con il tema «Pellegrini di speranza».

L’interrogativo sul volto del prossimo, e sul rendere prossimo il nostro volto all’altro, ha una sua urgenza particolare oggi, in un contesto globale nel quale le distanze tra persone e tra Paesi sembrano aumentare, così come i conflitti e le crisi ambientali.

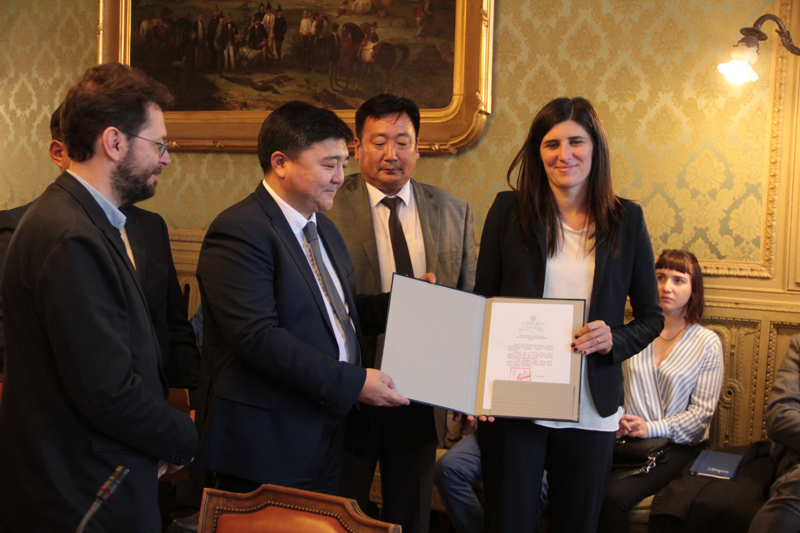

Alla conferenza stampa di presentazione del Festival, tenutasi martedì 19 novembre presso l’Arcivescovado di Torino, sono intervenuti monsignor Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, Agostino Rigon, direttore generale del Festival (insieme a Isabella Prati), e Lucia Capuzzi, giornalista di «Avvenire» e direttrice artistica dell’evento (insieme al regista e documentarista Alessandro Galassi).

Per loro, Torino, città con una forte vocazione missionaria che ha visto nascere le missioni salesiane di don Bosco e l’Istituto Missioni Consolata di san Giuseppe Allamano, canonizzato lo scorso 20 ottobre, diventerà il cuore pulsante di una riflessione universale.

Il legame tra il Festival della Missione e il Festival dell’Accoglienza, come sottolineato da monsignor Repole, sarà un’occasione per allargare gli orizzonti, connettendo l’attenzione ai più fragili (del secondo) con la prospettiva internazionale (del primo).

Agostino Rigon ha definito il Festival «una risposta al movimento dello Spirito e della storia», sottolineando l’urgenza di camminare insieme come Chiesa e società.

In un momento in cui le forze del mondo missionario sembrano ridursi, l’obiettivo dell’iniziativa non è solo quello di unire risorse, ma di costruire alleanze e ponti con realtà civili e religiose.

Tra piazza Castello e piazza San Carlo, ha aggiunto il direttore generale del Festival, si allestiranno «tavoli di ascolto» dedicati alla ricerca delle tracce del divino nella realtà contemporanea.

Il centro di tutto, ha spiegato Lucia Capuzzi, sarà la narrazione. Non la speculazione teologica sulla missione, ma il racconto dei protagonisti della missione.

Le storie saranno il fulcro del programma, coinvolgendo missionari e comunità di tutto il mondo per raccontare esperienze di annuncio, di pace, giustizia e trasformazione.

Tra i progetti più significativi che faranno parte degli eventi «pre festival», quelli che verranno organizzati in città nelle settimane che precederanno il Festival, vi sarà un focus su Haiti, paese «invisibilizzato» dai media internazionali e attualmente sconvolto da violenza e povertà, e un altro su una periferia come Brancaccio, a Palermo, dove la memoria di don Pino Puglisi continua a ispirare progetti di rinascita.

Il Festival proporrà durante l’anno scolastico anche un programma educativo sulla pace, elaborato in collaborazione con il Centro studi Sereno Regis, che mira a mostrare i meccanismi della violenza e a promuovere la nonviolenza e giustizia riparativa. L’11 ottobre, in Piazza Castello, si terrà un grande evento dedicato alla pace.

Durante la conferenza stampa, per dare un assaggio di cosa sarà il Festival, sono intervenuti anche tre missionari per dare la loro testimonianza: suor Angela Msola Nemilaki, superiora generale delle Madri Bianche, le suore missionarie di Nostra Signora d’Africa, ha acceso i riflettori sul dramma della tratta di esseri umani. La religiosa ha raccontato la storia di Lulu, una giovane vittima di tratta e tortura. La missione, per suor Angela, è ridare dignità a chi se n’è visto privato, attraverso piccoli gesti di presenza e gentilezza, nella consapevolezza che, come affermato da papa Francesco, «solo aprendo il cuore agli altri scopriamo la nostra umanità».

Padre Dario Bossi, missionario comboniano in Brasile, ha parlato delle sfide globali legate al cambiamento climatico e del «razzismo ambientale», per cui capita sovente che le prime e principali vittime dei cambiamenti climatici siano i più poveri. «La missione oggi è costruire alleanze dal basso», ha detto, invitando a riflettere sul debito di giustizia che il Nord del mondo ha nei confronti del Sud.

Infine, Cristian Daniel Camargo, giovane missionario laico della Consolata e artista argentino, ha presentato il suo progetto «Murales por la Paz», una proposta artistica e teologica che invita comunità di tutto il mondo a dipingere insieme, costruendo pace e dialogo attraverso l’arte.

Dal 2018, il suo progetto «teo artistico» ha realizzato oltre 60 murales in luoghi come Colombia, Guatemala, Italia, Salvador e Argentina, e Camargo spera di proseguirlo in Kenya e Uganda, e poi di tornare in Italia nell’ottobre prossimo per partecipare al Festival della Missione.

«Se la Chiesa sparisse, è come se non ci fosse più cielo sulla terra», ha concluso monsignor Repole, citando il sociologo Hans Joas. Il Festival della Missione 2025 promette di essere uno «squarcio di cielo» su Torino, un’occasione per riflettere sulla dimensione umana e trascendente della missione, intrecciando storie di fragilità e speranza, per fare del mondo una sola famiglia.

Luca Lorusso