«Machina sapiens» e guerra

La competizione tra Cina e Stati Uniti, le due maggiori potenze mondiali, è totale. Nella corsa agli armamenti la sfida è anche a colpi di Intelligenza artificiale (Ia), la nuova frontiera tecnologica dell’umanità.

Negli ultimi anni, il panorama geopolitico globale è stato rivoluzionato da una nuova e insidiosa corsa agli armamenti, non basata solo su missili o carri armati, ma su qualcosa di ancora più potente: l’Intelligenza artificiale (Ia).

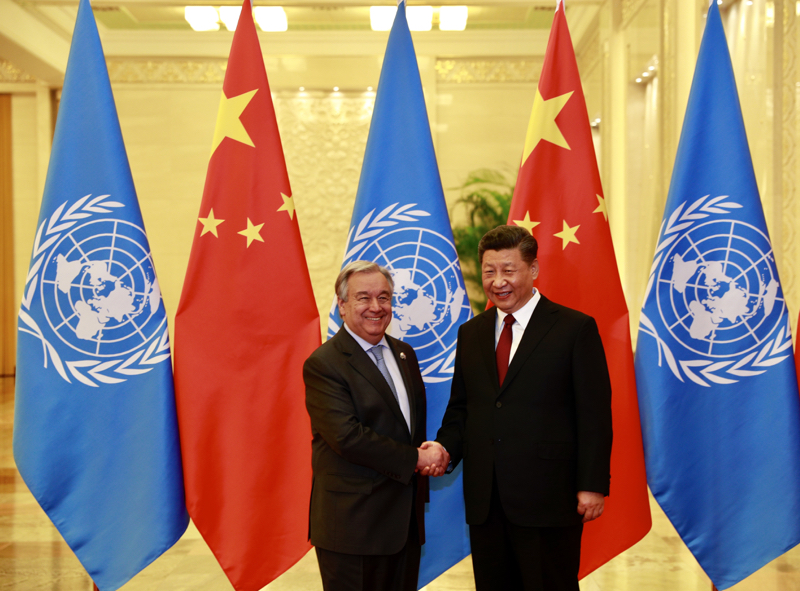

In questo contesto, Cina e Stati Uniti si trovano al centro di una sfida epocale, investendo risorse senza precedenti nello sviluppo di tecnologie avanzate che potrebbero ridefinire il futuro della sicurezza internazionale. Le dinamiche di questa competizione tecnologica stanno già cambiando l’equilibrio dell’economia globale.

Secondo il Digital economy report della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo del 2021, le grandi aziende tecnologiche come Apple, Amazon, Meta e la cinese Huawei detengono il 90% della capitalizzazione di mercato nel settore. Esse stanno scommettendo fortemente sul digitale, investendo ingenti risorse in infrastrutture all’avanguardia. Questa strategia consente loro di acquisire un potere di mercato senza precedenti, sia sotto il profilo finanziario che economico, e di esercitare un controllo significativo sulle enormi quantità di dati personali degli utenti, rafforzando ulteriormente la loro posizione dominante a livello globale.

Ciò che serve

Le tre componenti fondamentali per sviluppare sistemi avanzati di Ia sono: algoritmi innovativi, una grande quantità di dati per addestrare i modelli e, infine, chip moderni e potenti e in grande quantità per supportare l’enorme potenza di calcolo necessaria. Questo introduce un rischio di natura militare e geopolitica, poiché il principale centro di produzione dei microchip a livello mondiale si trova attualmente a Taiwan.

Gli Stati Uniti e la Cina sono leader nella ricerca avanzata e nell’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale. Per la Cina, questa è una priorità nazionale di massima importanza.

Il presidente Xi Jinping lo ha chiaramente delineato nel piano per la «grande rinascita della nazione cinese» entro il 2049 presentato durante il XX Congresso del Partito comunista cinese. Un rapporto del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti del 2023 conferma l’intenzione della Cina di superare l’Occidente nella ricerca sull’intelligenza artificiale entro il 2025 e di diventare leader mondiale entro il 2030.

La difesa nell’era dell’Ia

In ambito militare, l’uso dell’Ia è essenziale per la raccolta di informazioni, il monitoraggio del campo di battaglia e la localizzazione del nemico, contribuendo a una decisiva previsione delle mosse dell’av-

versario. Elaborando grandi quantità di informazioni, gli algoritmi possono penetrare i sistemi di difesa avversari.

L’integrazione tra ambiti militari e civili rappresenta uno dei pilastri della strategia cinese. L’obiettivo è di creare un database comune accessibile a tutti gli istituti di ricerca scientifica, le università, le aziende e il corpo militare cinese.

Baidu – la Google cinese – e altre aziende tech hanno invocato la collaborazione con il settore della difesa, rendendo molte delle tecnologie sviluppate utilizzabili per operazioni belliche dall’esercito cinese. Fino ad oggi, la strategia militare del paese ha dato priorità ai sistemi e alle attrezzature da combattimento senza equipaggio (droni, missili autonomi, sottomarini).

Usa contro Cina

Nella frenetica rincorsa per avanzare nel campo dell’Ia, anche la Cina si trova a dover affrontare numerosi ostacoli, tra cui significative carenze negli standard tecnici e nelle piattaforme software. Difficoltà maggiorate a seguito delle restrizioni imposte dal governo Usa a Nvidia, azienda americana (da poco la più capitalizzata al mondo) leader nell’esportazione di chip verso la Cina. Il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, ha dichiarato che queste nuove normative mirano a impedire alla Cina di ottenere chip avanzati, essenziali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, soprattutto in ambito militare.

Queste restrizioni mettono in luce le difficoltà che il gigante asiatico deve affrontare nel raggiungere l’autosufficienza in settori vitali come quello dei semiconduttori.

Ia, droni e nuove guerre

L’integrazione dell’Intelligenza artificiale nel settore militare sta radicalmente trasformando il concetto di guerra. Un esempio significativo di questa rivoluzione è rappresentato dagli avanzamenti nel campo dei droni.

I test condotti dagli Stati Uniti hanno evidenziato le straordinarie potenzialità di questi dispositivi per le operazioni militari. I micro droni Perdix (solo 30 centimetri di apertura alare) hanno dimostrato capacità avanzate, tra cui quella di decidere in autonomia e collettivamente tra loro, il volo in formazione adattivo e l’autoriparazione.

William Roper, direttore dello Strategic capabilities office (Sco), ha dichiarato: «A causa della natura complessa del combattimento, i Perdix non sono individui pre programmati e sincroniz- zati, ma un organismo collettivo che condivide un cervello distribuito per il processo decisionale e si adatta l’uno all’altro come gli sciami in natura».

Nel 2017, il governo statunitense ha lanciato il Progetto Maven, un programma volto a creare sistemi in grado di elaborare le immagini dei droni e rilevare automaticamente potenziali obiettivi. Per farlo mettono insieme e analizzano dati per renderli utilizzabili operativamente, in modo più preciso e affidabile di quanto potrebbe mai fare la capacità umana. I sistemi sviluppati grazie a questa iniziativa sono stati utilizzati in operazioni contro l’Isis in Medio Oriente e, più recentemente, dall’Ucraina nel conflitto con la Russia.

Errato sarebbe escludere i possibili margini di errore dei sistemi automatizzati. Infatti, le precedenti esperienze hanno rivelato problematiche che aumenteranno esponenzialmente nell’era dell’Ia. Non a caso è stato creato l’Ai incident database, un’enciclopedia online degli incidenti di Intelligenza artificiale conosciuti, sotto la voce «errori epocali».

Proliferazione e pericoli

La prudenza degli Stati Uniti nell’adozione di tecnologie autonome, motivata da una profonda consapevolezza dei rischi, si contrappone all’approccio più aggressivo della Cina. Tuttavia, questa competizione non si limita a una semplice rivalità bilaterale, ma coinvolge una dimensione globale, dove la proliferazione di droni e sistemi autonomi potrebbe facilitare l’accesso a tecnologie avanzate anche a nazioni più piccole e gruppi paramilitari.

Mentre il confronto tra le due superpotenze richiama alla mente i giorni della Guerra fredda, l’impiego dell’Ia in campo militare introduce sfide uniche e complesse.

La facilità di produzione e l’economicità del software che alimenta queste armi autonome potrebbero trasformare i conflitti moderni, rendendo la gestione e il controllo delle nuove tecnologie una priorità cruciale. Pertanto, è indispensabile che le grandi potenze globali intraprendano un dialogo mirato a sviluppare una legislazione comune sull’uso dell’Ia in ambito militare. Questo dialogo dovrà essere guidato dall’urgenza di prevenire escalation e conseguenze catastrofiche, assicurando che l’elemento umano rimanga centrale nel processo decisionale.

La «Dichiarazione politica sull’uso militare responsabile dell’intelligenza artificiale e dell’autonomia» del 2023, rilasciata dal governo statunitense rappresenta un passo nella giusta direzione, tracciando linee guida che enfatizzano la responsabilità umana nell’impiego di queste tecnologie.

L’«Ai act»: le regole dell’Europa

Facendo un passo storico verso la regolamentazione delle tecnologie emergenti, nel marzo 2024 il Parlamento europeo ha adottato il «Regolamento sull’Intelligenza artificiale» (Ai act), una normativa volta a creare un quadro giuridico armonizzato per l’uso dei sistemi di Ia nell’Unione europea. Questo regolamento mira a bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che la legge dell’Ue sull’Ia rappresenta «il primo quadro giuridico globale in assoluto in materia di intelligenza artificiale a livello mondiale». L’obiettivo è proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale dai sistemi di Ia ad alto rischio, creando al contempo le condizioni per una continua innovazione.

Il regolamento stabilisce obblighi basati sui possibili rischi e sul livello d’impatto delle applicazioni introdotte, imponendo rigorosi controlli per le aziende che utilizzano l’Ia.

Non solo «chatbot» e «deep fake»

I controlli saranno applicati sulla base di quattro possibili scenari di rischio: inaccettabile, alto, limitato o minimo. I sistemi che presentano un rischio inaccettabile sono quelli che vanno contro i valori e i principi fondamentali dell’Ue, come il rispetto della dignità umana, della democrazia e dello Stato di diritto.

A rischio elevato sono considerati gli scenari che possono avere un impatto sui diritti fondamentali o la sicurezza dei cittadini. Sono soggetti a rigorosi controlli prima di essere immessi sul mercato europeo. In questa categoria si trovano le applicazioni sanitarie, giudiziarie e quelle per l’assunzione del personale.

Il rischio limitato è rappresentato dai sistemi di intelligenza artificiale che possono influenzare alcuni diritti o idee degli utenti, in misura però minore rispetto ai sistemi ad alto rischio. Appartengono a questa categoria le applicazioni utilizzate per produrre o modificare contenuti audiovisivi (deep fake) o per fornire assistenze personalizzate (chatbot). Gli utenti hanno il diritto di sapere che stanno interagendo con un robot o che un’immagine è stata creata dall’intelligenza artificiale.

Se il rischio è minimo o nullo le applicazioni non sono soggette a particolari controlli.

Gli aggiornamenti periodici, necessari per affrontare le sfide emergenti e le innovazioni tecnologiche, dimostrano l’impegno dell’Ue nel mantenere il regolamento al passo con i tempi. Monitorare costantemente l’implementazione e l’impatto dell’Ai Act sarà fondamentale per assicurare che le normative rimangano efficaci e pertinenti. L’Ue si conferma all’avanguardia sul fronte dei diritti, ma fatica a tenere il passo della tecnologia.

Secondo una relazione della Corte dei conti europea, l’Ue ha avuto finora poco successo nello sviluppare un dialogo comune. Si stima che il divario tra gli Stati Uniti e l’Ue in termini di investimenti complessivi nell’Ia sia più che raddoppiato tra il 2018 e il 2020 (l’Ue è rimasta indietro per più di 10 miliardi di euro). L’assenza di strumenti di governance e il mancato monitoraggio sugli investimenti non hanno prodotto dati sugli obiettivi raggiunti. Bruxelles ha stanziato i fondi senza incentivare un contributo privato. Inoltre, si deve fare di più per assicurarsi che i risultati dei progetti di ricerca finanziati in tema di Ia siano pienamente commercializzati o sfruttati.

Nel tentativo di recuperare il terreno perso, nel giugno 2024 l’Ue ha istituito l’Ai Office. Guidato dall’italiana Lucilla Sioli, è incaricato di coordinare l’applicazione del Ai act e di gestire la politica di investimento in questo campo.

Antropocentrica e planetocentrica

In Europa, il Regno Unito, pur fuori dall’Unione, è il maggiore investitore, seguono Francia e Germania che hanno intrapreso percorsi ben definiti.

La strategia dell’Italia arriva a fine 2021 con il «Programma strategico sull’Intelligenza artificiale» e la creazione di un Fondo nazionale. L’intelligenza artificiale dovrebbe non solo aumentare la produttività, ma anche evolversi in sinergia con lo sviluppo sostenibile.

L’obiettivo della Commissione europea è di promuovere una Twin transition, una doppia transizione che integra i diritti e le regolamentazioni per gli individui con gli obiettivi di sostenibilità. L’Ai deve essere, quindi, non solo «antropocentrica», ma anche «planetocentrica», come affermano i dirigenti della Commissione.

In definitiva, per competere efficacemente a livello globale, è essenziale che tutti i Paesi europei lavorino insieme per superare frammentazioni e carenze, costruendo una visione comune che integri normative, innovazioni tecnologiche e investimenti finanziari.

Raffaele Bevilacqua, Federica Mirto

Glossario essenziale

IA, DI COSA PARLIAMO?

L’enciclopedia Treccani definisce l’Intelligenza artificiale (Ia) – in inglese, Artificial intelligence (Ai) – come la «disciplina che studia se e in che modo si possano riprodurre i processi mentali più complessi mediante l’uso di un computer». Questo obiettivo è perseguito attraverso algoritmi (sequen di istruzioni matematiche) e software (programmi che leggono le istruzioni per il computer).

In altri termini, i software di Ai sono capaci di eseguire autonomamente un compito o una finalità definita, prendendo decisioni che solitamente sono affidate alle persone. Il termine AI è stato coniato dal matematico e informatico statunitense John McCarthy (1927-2011) nel 1956.

L’Ia generativa – spiega il sito di Klondike – è una sottocategoria dell’Intelligenza artificiale in grado di creare autonomamente nuovi contenuti. I software di Ai generativa partono da «prompt» (richieste o descrizioni) formulate dall’utente per generare contenuti come immagini, testi, audio, video, codici di programmazione e molto altro ancora. Per esempio, l’Ai generativa può scrivere un articolo per MC, fare il riassunto di un libro, svolgere un compito scolastico, fare una diagnosi medica.

L’algoretica è lo studio dei problemi e dei risvolti etici connessi all’applicazione degli algoritmi. «Le implicazioni sociali ed etiche delle Ai e degli algoritmi – ha scritto Paolo Benanti già nel 2018 – rendono necessaria tanto un algoretica quanto una governance di queste invisibili strutture che regolano sempre più il nostro mondo per evitare forme disumane di quella che potremmo definire una algocrazia».

È ancora più esplicito quanto si legge sul sito di Rome call for Ai ethics, della vaticana «Renaissance foundation»: «Il settore digitale e l’intelligenza artificiale sono il motore del cambiamento epocale in atto. Lo sviluppo tecnologico influenza tutti gli aspetti della vita, portando con sé il rischio potenzialmente elevato di una società sempre più diseguale e asimmetrica, privata di significato e governata da algoritmi. Pertanto, se si vuole che l’Ia sia all’altezza della sfida del rispetto della dignità di ogni essere umano, è necessaria un’etica che non funga da strumento di contenimento, ma piuttosto da strumento di indirizzo e di pianificazione».

Attualmente però la necessità richiamata nella dichiarazione di Roma si scontra con una situazione ben sintetizzata da Laura Turini, avvocata esperta di Ai: «Il futuro dell’intelligenza artificiale è in mano ai privati. Questo è il problema vero».

Paolo Moiola

L’Intelligenza artificiale secondo Francesco

L’uomo non sia «cibo per gli algoritmi»

Giugno 2024: per la prima volta nella storia, un papa ha partecipato al G7, ospitato quest’anno in Puglia. È stato invitato per parlare di Intelligenza artificiale. Un invito non casuale: in un contesto di cambiamenti tecnologici senza precedenti, il Vaticano risulta essere all’avanguardia nella sua comprensione, fornendo un punto di riferimento per i leader politici globali.

Infatti, già nel 2020, ben prima dell’avvento degli strumenti di Ai generativa come ChatGpt, il Vaticano, attraverso la «Pontificia accademia per la vita», aveva firmato la dichiarazione d’intenti «Rome call for Ai ethics» (Roma chiama per una Ia etica). Siglato insieme a Microsoft, Ibm, Fao e il Dipartimento Italiano per l’innovazione tecnologica, questo importante documento stabilisce le linee guida etiche da seguire nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il fenomeno della rapida ascesa dell’intelligenza artificiale ha suscitato pensieri contrastanti tra lo stupore e il disorientamento come ha ribadito papa Francesco in occasione della 58ª Giornata delle comunicazioni sociali del 12 maggio 2024. Nello stesso messaggio il pontefice ci invita a non essere solo degli osservatori di fronte al cambiamento, ma ad accoglierlo con la sapienza che distingue l’essere umano. Perché – sottolinea il papa – non possiamo pretendere sapienza dalle macchine.

Sebbene il termine «intelligenza artificiale» sia ormai diffuso, il papa ritiene che sia fuorviante, poiché le macchine non possiedono la capacità di decodificare il senso dei dati come gli esseri umani. Le macchine possono memorizzare e correlare un’enorme quantità di informazioni, ma è l’uomo che deve interpretare e dare loro significato. Questa osservazione mette in luce una verità essenziale: l’uomo non può essere ipnotizzato dalla propria creazione al punto da credersi onnipotente. La tecnologia dovrebbe essere uno strumento al servizio dell’umanità, non un sostituto della nostra capacità di pensiero e discernimento. Il papa pone una serie di domande cruciali per il nostro tempo: come tutelare la dignità dei lavoratori nel campo della comunicazione? Come garantire la trasparenza e la responsabilità delle piattaforme digitali? Come evitare che l’uso dell’Ia conduca a nuove forme di sfruttamento e disuguaglianza?

Questi interrogativi non hanno risposte facili, ma sono essenziali per costruire un futuro in cui la tecnologia sia al servizio dell’uomo e non il contrario. Il papa ci ricorda che la risposta dipende da noi: possiamo scegliere se diventare «cibo per gli algoritmi» o nutrire di libertà e sapienza i nostri cuori.

In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, il richiamo del papa alla prudenza e alla riflessione etica è più che mai pertinente. Solo con una visione equilibrata e responsabile possiamo sperare di trasformare le sfide del presente in opportunità per un futuro più giusto e umano. Egli esorta la comunità internazionale a lavorare insieme per adottare un trattato che regoli lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, affinché essa non diventi uno strumento di dominio ostile e di nuova ingiustizia sociale.

Figura di riferimento dell’attuale governo italiano è padre Paolo Benanti, francescano e teologo, professore straordinario di Etica della tecnologia presso la Pontificia Università Gregoriana e presidente della «Commissione Ia per l’informazione» nonché unico italiano tra i 39 esperti dell’advisory board sull’Ia delle Nazioni Unite. In un’intervista con l’agenzia Dire padre Benanti ha ricordato che «l’intelligenza artificiale è un moltiplicatore e quindi può moltiplicare anche le disuguaglianze».

R.B e F.M.