Taiwan. In gioco la stabilità mondiale?

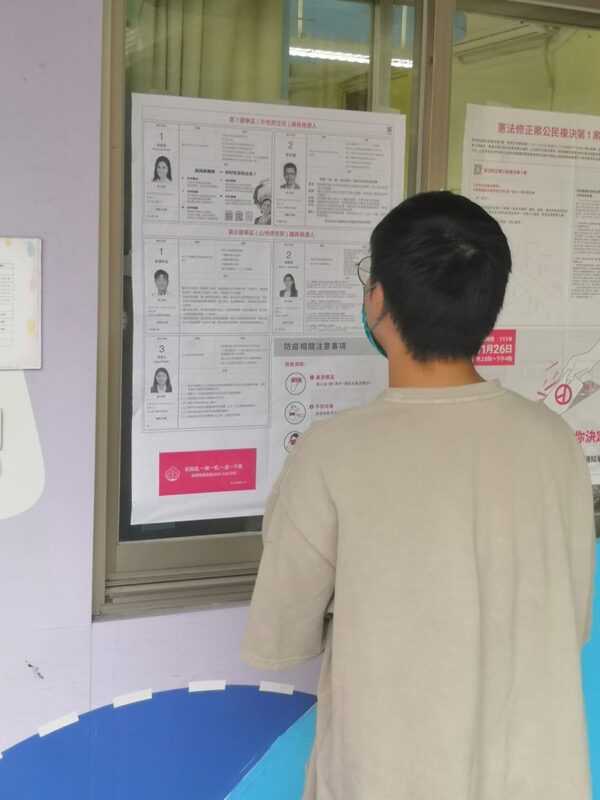

Il dibattito è stato dominato dal tema delle relazioni intrastretto, su cui sono emerse le grandi differenze tra i candidati. Tutti e tre dicono di voler mantenere lo status quo, ma ognuno propone una ricetta diversa per farlo, svelando non solo diverse strategie politiche, ma anche un diverso sentimento identitario sul sottile filo che corre tra il definirsi «cinese» oppure «taiwanese».

Il favorito, Lai Ching-te del Partito progressista democratico (Dpp, sigla in inglese), ha giocato in difesa. Noto per le sue posizioni a favore dell’indipendenza formale di Taiwan, l’attuale vicepresidente ha provato a porsi in perfetta continuità con la presidente uscente, la moderata Tsai Ing-wen. Durante il dibattito, Lai ha ribadito l’impegno a mantenere la pace e si è detto disposto al dialogo con Pechino, ma senza fare concessioni sulla sovranità e soprattutto sottolineando la necessità del rafforzamento dell’esercito e di nuovi acquisti di armi dagli Stati Uniti. Ha poi attaccato i rivali definendoli «filocinesi», presentando il voto come una «scelta tra democrazia e autoritarismo», e alludendo dunque a un possibile rischio di «inglobamento» in caso di vittoria del Kuomintang (Kmt), il partito nazionalista tradizionalmente più dialogante con Pechino.

Hou Yu-ih, il candidato del Kmt, ha invece descritto le elezioni come una «proposta» di Xi Jinping: ha infatti reiterato il rifiuto a «un paese, due sistemi», il modello di fatto fallito a Hong Kong che Pechino vorrebbe applicare anche a Taiwan.

Il terzo incomodo, Ko Wen-je, è in realtà apparso a molti come il più convincente dei tre durante il dibattito. Soprattutto dai più giovani che hanno commentato sui social. Ko, ex sindaco di Taipei e leader del Taiwan People’s Party (Tpp), si racconta come l’unica possibile novità nel tradizionale bipolarismo taiwanese. Durante il dibattito ha più volte esaltato il suo Sui rapporti intrastretto descrive il Dpp come «troppo anticinese» e il Kmt «troppo filocinese», proponendosi come depositario della linea di «riduzione del rischio», coniata da Unione europea e Stati Uniti: «Taiwan può diventare un ponte tra Washington e Pechino invece che un punto di tensione», sostiene, anche se non ha elaborato una proposta concreta per riavviare il dialogo.

Il favorito è senza dubbio Lai, che negli ultimi sondaggi disponibili era dato in vantaggio con una forbice che a seconda dei casi variava tra i 3 e i 10 punti. Al secondo posto Hou, con Ko non lontano. L’alleanza tra i due, naufragata a fine novembre, avrebbe con ogni probabilità messo fine al dominio del Dpp che dura dal 2016. Portando a un abbassamento delle tensioni militari con Pechino, ma a un prevedibile aumento del pressing politico per arrivare a un accordo che lo stesso Kmt non può garantire. Nel discorso di fine anno, Xi Jinping ha ribadito che la «riunificazione è una necessità storica». Un avvertimento che non cambierà i calcoli dei taiwanesi alle urne.

Molto importante poi il risultato delle elezioni legislative. Secondo tutte le proiezioni, nessun partito dovrebbe avere la maggioranza allo yuan legislativo (il parlamento unicamerale). Ciò significa che un’ipotetica presidenza Lai partirebbe azzoppata, con potenziali problemi nel far passare una serie di riforme e provvedimenti, a partire da quelli in materia di difesa. Uno scenario instabile che potrebbe non dispiacere a Pechino, che potrebbe provare a far leva sulle divisioni interne per guadagnare posizioni anche a livello politico.

Lorenzo Lamperti, da Taipei

«Se voterò? Ma certo, anche se penso che non cambierà molto». E invece potrebbe cambiare tanto, forse tutto. Stacy, 27 anni, parla sotto il cocente sole estivo di Taipei mentre cammina su Ketagalan Boulevard insieme ad altre migliaia di persone. Sono tutti lì per protestare contro il governo taiwanese. Le motivazioni sono diverse. Lei in particolare chiede la riforma del sistema di edilizia pubblica. «Per i giovani è impossibile comprare una casa», dice.

Di fronte, il palazzo presidenziale costruito dall’architetto Uheji Nagano per ospitare il governatore dell’era coloniale giapponese (1895-1945). Alle spalle, non troppo lontani, Liberty Square e il memoriale di Chiang Kai-shek, capo del partito nazionalista cinese (Kuomintang, Kmt) che si rifugiò a Taiwan dopo aver perso la guerra civile con il Partito comunista di Mao Zedong (1949). Restò al potere fino alla morte, nel 1975, e guidò il regime autoritario nella Repubblica di Cina, nome con cui Taiwan è indipendente de facto. La legge marziale era stata imposta nel 1947 e restò in vigore fino al 1987. Non si poteva votare.

Il 13 gennaio prossimo, i cittadini dell’isola principale di Taiwan e delle isole minori (da Kinmen alle Matsu, dalle Penghu a Green Island) andranno alle urne per le elezioni presidenziali. Nella prospettiva molto concreta e disillusa di Stacy, chiunque vincerà non risolverà i suoi problemi. Ma in una prospettiva più ampia, il voto taiwanese potrebbe essere il più importante del 2024 a livello mondiale. Può sembrare un azzardo dirlo, soprattutto considerando che a novembre del prossimo anno sono in programma le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Ma la Repubblica popolare cinese, la Cina continentale guidata da Xi Jinping, sa che la postura statunitense le resterà piuttosto ostile, a prescindere da chi sarà l’inquilino della Casa Bianca. L’esito del voto taiwanese può invece cambiare, e di molto, le relazioni sullo stretto (lo stretto di Taiwan, tra l’isola principale e il continente, ndr) viste le nette differenze tra i vari candidati e gli equilibri mondiali potrebbero modificarsi verso un maggior peso della Cina popolare.

«Ho sempre votato per il Dpp (Partito progressista democratico, indipendentista, ndr), ma stavolta ho paura che se vince ancora potrebbe davvero esserci la guerra», dice Tzu-sheng, architetto di 42 anni. «Ho paura che se vince un candidato dell’opposizione ci svendano a Pechino», dice invece Jiaqi, lavoratrice dell’industria dell’intrattenimento locale. Due visioni antitetiche che rimandano al modo in cui i due partiti principali presentano il voto (Dpp, al potere, più lontano da Pechino, e Kmt, opposizione, più vicino, ndr).

Si ricorda che Taiwan, pure essendo indipendente de facto, è riconosciuta da soli 13 paesi al mondo, mentre la Cina popolare la considera proprio territorio. Da tempo, il Kmt parla di una «scelta tra guerra e pace». Una definizione lanciata da Ma Ying-jeou, ex presidente e unico leader di Taipei ad aver incontrato un omologo di Pechino (Xi Jinping, nel 2015 a Singapore). Ma anche unico ex presidente a essere andato in Cina continentale, in un significativo viaggio effettuato lo scorso marzo. Proprio mentre l’attuale presidente Tsai Ing-wen (Dpp) effettuava un contestato doppio transito negli Stati Uniti, durante il quale ha incontrato lo speaker del Congresso americano Kevin McCarthy (esautorato lo scorso ottobre, ndr).

Lai Ching-te, attuale vicepresidente e candidato della maggioranza Dpp, parla invece di «scelta tra democrazia e autoritarismo». Il Kmt dice dunque che in caso di nuova vittoria del Dpp si rischia un conflitto sullo stretto. E che sarebbe sostanzialmente provocato da un governo taiwanese incapace di mantenere il dialogo con Pechino. Il Dpp suggerisce invece che in caso di ritorno al potere del Kmt (che non governa dalle elezioni del 2016), Taiwan potrebbe avvicinarsi in qualche modo al modello di Hong Kong, venendo assorbito nella Cina continentale.

Due visioni estreme, che seguono la tradizionale contrapposizione del bipolarismo taiwanese. Un bipolarismo nel quale è impossibile trovare una sintesi, perché la visione è opposta non solo su temi concreti, come le relazioni intrastretto, ma anche sul senso di sé e della propria identità. Sostenere uno o l’altro partito non è solo una scelta politica, ma tocca un livello più intimo che lambisce quello storico culturale.

Il Kmt è erede del partito fondato da Sun Yat-sen che governò la Cina continentale fino alla vittoria dei comunisti nella guerra civile (1949). Non solo propone un dialogo più fruttuoso con Pechino, ma continua a vedere Taiwan come parte della Cina. Non la Repubblica popolare cinese, ma la Repubblica di Cina, di cui ormai non restano che frammenti, ma la cui architettura formale e lessicale tutela secondo il Kmt il mantenimento dello status quo. In che modo? Sulla base del cosiddetto «Consenso del 1992», un accordo tra funzionari di Kmt e Partito comunista che riconosce l’esistenza di un’unica Cina ma «con diverse interpretazioni». In sostanza, i due ex rivali della guerra civile nel 1992 riconobbero di far parte tutti di una stessa entità ma senza mettersi d’accordo su quale fosse la sua espressione politica e istituzionale legittima. Un’ambiguità voluta per mantenere in piedi lo status quo, ma che Pechino è sempre stata convinta giocasse a suo favore. Il ragionamento è il seguente: se a Taipei riconoscono che esiste una sola Cina e nel mondo quasi tutti i paesi (tranne 13) riconoscono Pechino come governo legittimo della Cina, prima o poi la riunificazione (o unificazione, come la chiamano a Taiwan) sarà una conseguenza naturale. Questo principio non è però riconosciuto dal Dpp di Tsai. L’attuale presidente è espressione della parte più moderata del partito, quella che non persegue l’indipendenza formale come Repubblica di Taiwan (che segnerebbe una cesura definitiva e inaccettabile per Pechino) ma che sostiene la cosiddetta «teoria dei due stati». In sostanza, Tsai non riconosce che le due sponde dello stretto facciano parte di una «unica Cina» ma si dice aperta al dialogo qualora Pechino non ponga precondizioni e riconosca l’esistenza di due entità non interdipendenti. Da qui l’assenza totale di dialogo politico tra i due governi dal 2016, da quando cioè Tsai è stata eletta per la prima volta. In questi anni, l’ecosistema sullo stretto è molto mutato. Da una parte, Pechino ha operato un’escalation coercitiva su diversi piani. A livello diplomatico, ha portato nove paesi a rompere i rapporti diplomatici ufficiali con Taipei e a stabilirne con la Repubblica popolare. L’ultimo in ordine di tempo è stato l’Honduras, che proprio alla vigilia della partenza di Tsai per l’America centrale, lo scorso aprile, ha annunciato l’avvio delle relazioni con Pechino. Ma nel mirino ci sarebbe anche il Guatemala.

Lai, membro del Dpp come Tsai e suo potenziale successore, è invece particolarmente inviso a Pechino perché è considerato più radicale. Questo soprattutto per alcune sue dichiarazioni passate, in cui si era raffigurato come un «lavoratore per l’indipendenza di Taiwan». Cosa ben diversa dal riconoscere e dire di voler tutelare la sovranità de facto di Taiwan come Repubblica di Cina, la posizione ufficiale di Tsai e oggi dello stesso Lai che ha molto smussato la sua retorica e le sue esternazioni sulle relazioni intrastretto da quando è vicepresidente.

Ma a Pechino ricordano che nel 2019, il detestato partito di maggioranza fu sull’orlo della scissione per i contrasti tra l’ala radicale di Lai e quella più moderata di Tsai. Ad agosto, anche Lai ha effettuato un doppio transito negli Usa (dal profilo molto più basso rispetto a quello di Tsai) nell’ambito di un viaggio in Paraguay. Si è impegnato a presentarsi in continuità con Tsai, ma poco prima di partire si è lasciato sfuggire il desiderio che il futuro presidente taiwanese potesse entrare alla Casa Bianca. Eventualità che significherebbe un riconoscimento ufficiale incompatibile con lo status quo.

A Pechino queste uscite fanno comodo per descriverlo come «secessionista» nel messaggio rivolto all’esterno per giustificare le proprie reazioni coercitive, anche se sui media di stato c’è chi sostiene che di Lai non si fiderebbero nemmeno gli Usa, in un messaggio stavolta rivolto al pubblico interno e taiwanese.

Hou è invece il sindaco di Nuova Taipei, limitrofa alla capitale. Direttore generale dell’Agenzia nazionale di polizia tra il 2006 e il 2008, si riteneva potesse avere simpatie per il Dpp, ma è entrato invece nella fila del Kmt. Il suo passato di uomo di legge e di ordine sembrava piacere a molti, anche se per gli elettori Dpp il fatto che Hou sia stato poliziotto durante e dopo il periodo della legge marziale (1947-1987, vedi cronologia, ndr) è problematico. Molti lo ricordano come l’ufficiale che nel 1989 guidò la carica nell’ufficio di Cheng Nan-jung, un editore indipendentista che si auto immolò nel suo ufficio piuttosto che lasciarsi arrestare.

A complicare le ambizioni di Hou c’è anche un terzo incomodo, molto ingombrante. Si tratta di Ko Wen-je, popolare medico ed ex sindaco di Taipei che da qualche anno ha lanciato il suo Taiwan people’s party (Tpp). Ko propone una terza via rispetto a Dpp e Kmt. Il primo troppo ostile a Pechino, il secondo troppo asservito, dice lui. E quando propone un maggiore dialogo con il Partito comunista, a molti elettori suona più credibile rispetto al Kmt. Questo perché, a differenza di quest’ultimo, non ha il retaggio storico della legge marziale e il senso di appartenenza esplicito alla sfera storico culturale cinese.

Il Tpp sta attuando una campagna molto aggressiva e sembra piacere ai giovani oltre che alla classe imprenditoriale. Aver guidato Taipei è un biglietto da visita importante, nella zona dove gli affari intrastretto sono più intensi. Messo alle strette sul «consenso del 1992», nodo della discordia, se l’è cavata fin qui dicendo che, prima di esprimersi, a riguardo dovrebbe parlare con Xi per capire come lo intende Pechino.

Basterà a vincere? Difficile, se i candidati dell’opposizione resteranno tre, contro il solo Lai, a occupare tutto lo spazio dello spettro «verde», quello più incline al riconoscimento di Taiwan.

Già, perché il Kmt (come già altre volte in passato) si è diviso. Il candidato sconfitto al processo di selezione interno del partito, Terry Gou, è sceso in campo come indipendente. Con l’obiettivo, dice, di unire tutto il campo anti Dpp. Gou è il fondatore e patron della Foxconn, gigante dell’elettronica e primo fornitore di iPhone per Apple. Ma ha anche enormi interessi in Cina continentale, dove si trovano ancora la maggior parte dei suoi impianti. Tra cui quello immenso di Zhengzhou, ribattezzato «iPhone City».

«Non lascerò che Taiwan diventi la prossima Ucraina. Anzi, farò sì che Taiwan superi Singapore nel giro di 20 anni e abbia il più alto Pil pro capite in Asia», sono le due impegnative promesse elargite nella conferenza stampa di agosto in cui ha sciolto la riserva sulla sua candidatura. Il rischio, dunque, è che la discesa in campo di Gou possa ulteriormente frammentare la scelta anti Dpp e favorire lo stesso Lai.

Secondo diversi sondaggi, in uno scenario a quattro candidati (inedito per Taiwan) il vantaggio dell’attuale vicepresidente sembra destinato infatti ad allargarsi. Per avere speranze, Gou dovrebbe raggiungere un accordo con Hou o Ko, oppure con entrambi. Una sua eventuale ascesa alla presidenza non dispiacerebbe a Xi. E, probabilmente, neppure a Donald Trump, che nel 2019 accolse il «vecchio amico» Gou alla Casa bianca, dove il tycoon potrebbe rientrare nel gennaio 2025.

L’esito delle elezioni potrebbe cambiare di molto le dinamiche intrastretto.

È probabile che, dopo il voto, Xi aumenterà il pressing. Militare e strategico in caso di vittoria del Dpp, che per la prima volta da quando si svolgono le elezioni libere (dal 1996) potrebbe vincere per la terza volta consecutiva le presidenziali.

In caso di vittoria del Kmt, invece, il pressing sarebbe politico, per sottoscrivere accordi o ottenere garanzie di rilievo sul riavvicinamento.

«La Cina non rinuncerà al suo obiettivo di unificazione a prescindere che ciò avventa con i negoziati o con la forza. Nei prossimi anni, le relazioni tra le due sponde dello stretto saranno influenzate dalla competizione strategica tra Washington e Pechino, ma anche dalla saggezza e dalla capacità di Taiwan di gestire questa difficile relazione», sostiene Alexander Huang, direttore del dipartimento internazionale del Kmt e suo rappresentante negli Stati Uniti. «Una vittoria del Kmt ridurrebbe in larga misura la tensione attraverso lo stretto, quantomeno nel breve termine», aggiunge. «Sì, ma a patto di cedere pezzi della nostra sovranità de facto», dicono i sostenitori del Dpp. Prospettive e scenari diversi, che possono avere un impatto anche a livello globale.

Lo stretto di Taiwan non è solo una fondamentale via di passaggio delle merci, ma anche uno degli snodi principali del commercio globale. Per non parlare dell’industria strategica dei semiconduttori, di cui Taiwan è la capitale mondiale del comparto di fabbricazione e assemblaggio.

Secondo alcuni studi, se il G7 sanzionasse la Cina continentale in caso di crisi su Taiwan, l’economia globale perderebbe almeno tremila miliardi di dollari, equivalenti al Pil del Regno Unito nel 2022. Peggio della guerra in Ucraina. Senza contare il rischio di espansione di un ipotetico conflitto con coinvolgimento di paesi limitrofi come il Giappone, o persino degli Stati Uniti in quello che potrebbe diventare un confronto diretto tra le due potenze.

La speranza è che Taiwan diventi, come sostengono tutti i candidati alle presidenziali pur con ricette diverse, un elemento di stabilità nello scenario regionale e globale.

Sì, il 13 gennaio prossimo può cambiare tanto.

Lorenzo Lamperti

L.L.

Scudo di silicio. Oppure montagna sacra che protegge Taiwan. O, ancora, petrolio elettronico. Sono alcuni dei modi con i quali viene indicata la produzione taiwanese di semiconduttori, capitolo sempre più strategico della contesa tecnologica globale.

Le aziende taiwanesi controllano oltre il 65% dello share globale del comparto di fabbricazione e assemblaggio dei microchip. Il dominio è ancora più esteso dal punto di vista qualitativo: i produttori taiwanesi detengono il 92% della manifattura di chip sotto i dieci nanometri. Praticamente la totalità, assieme a quelli sudcoreani. Se ci fosse una capitale mondiale dei semiconduttori, sarebbe il Science park di Hsinchu. In un’area di 1.400 ettari operano circa 400 compagnie high-tech che generano oltre il 10% del pil e più del 30% dell’export di Taipei. Quando è stato fondato nel 1980, il parco era una landa desolata. Oggi è considerata la Silicon Valley taiwanese. Nessuno può prescindere dal «petrolio elettronico» prodotto a fiumi in questi impianti.

Soprattutto dalla Taiwan semiconductor manufacturing company, Tsmc, che da sola fabbrica oltre il 50% dei chip al mondo. Il suo fondatore è Morris Chang, ultranovantenne che ancora oggi svolge un ruolo di «ambasciatore» di Taiwan in consessi internazionali come i summit dell’Apec (Asia Pacific economic cooperation). Qui, a Bangkok, ha avuto nel 2022 un colloquio con Xi Jinping. In assenza di dialogo politico tra i governi, i colossi dei chip svolgono un ruolo diplomatico tra le due sponde dello stretto.

La stessa Tsmc ha stabilimenti in Cina e i semiconduttori taiwanesi continuano a fluire verso il «continente». Ma da alcuni anni gli Usa stanno provando a recidere quel cordone tecnologico. Tra 2024 e 2025 dovrebbe aprire la prima fabbrica di Tsmc in Arizona, mentre la Casa bianca impone nuove restrizioni per provare a tagliare fuori la Cina dalle catene di approvvigionamento.

Taiwan vorrebbe continuare a esportare verso Pechino. Non c’è solo una motivazione economica, ma anche politica e strategica. Finché i chip taiwanesi sono indispensabili a Xi, questo serve come deterrente a possibili azioni militari. Non è in realtà l’elemento decisivo, e la contesa va ben oltre i chip. Ma intanto, il resto mondo, accortosi della enorme dipendenza sviluppata nei confronti di Taiwan, prova ad accaparrarsi i suoi chip. Rischiando di ammaccare quello scudo di silicio.

L.L.

Il pezzo più fotografato è un cavolo di giada. Appena più grande di una mano, era un tempo parte della dote della consorte dell’imperatore della dinastia Qing. Si trovava alla Città Proibita di Pechino. Oggi invece è una delle principali attrazioni del museo nazionale di Taipei, che ospita una collezione permanente di quasi 700mila pezzi. Una delle più grandi al mondo, copre ottomila anni di storia cinese dall’età neolitica fino alla fine dell’impero e alla rivoluzione che portò alla fondazione della Repubblica di Cina. Già, perché il museo nazionale di Taipei è il museo della Repubblica di Cina. Al suo interno, artefatti che a Pechino considerano trafugati perché testimonianze fondamentali della storia cinese di cui la Repubblica popolare si considera unica legittima erede. Tanto che, nell’ottobre 2022, è esplosa una polemica per alcuni incidenti museali a causa dei quali si sarebbero rotte la «tazza da tè gialla con il disegno del drago verde» della dinastia Qing (1636-1911) e una porcellana bianca e blu della dinastia Ming (1368-1644).

Esattamente 305 chilometri a sud del palazzo del museo nazionale di Taipei, nei sobborghi dell’antica capitale di Tainan, sorge invece il museo nazionale della storia di Taiwan. La sua apertura, inizialmente prevista per il 2008, è avvenuta nel 2011 dopo 12 anni di preparativi. Il museo contiene circa 60mila manufatti che ripercorrono le influenze aborigene, olandesi, spagnole, britanniche e giapponesi sull’isola. Qui il centro della storia è appunto Taiwan, non la Cina o la civiltà cinese.

Con buona dose di equilibrismo semantico sugli avvenimenti degli ultimi sette decenni, il percorso espositivo assume un punto di vista diverso sulla storia dell’isola. L’apertura del museo nazionale è un passaggio chiave per capire come si percepiscono le nuove generazioni di taiwanesi.

«Quando andavo a scuola io, studiavamo la storia e la geografia della Cina. Non sapevamo nulla di Taiwan», racconta Pei-yu, 40 anni. «Sui libri dei miei figli invece si parla di Taiwan e la Cina è per lo più percepita come qualcosa di esterno», spiega. L’educazione è un elemento fondamentale. A questo proposito viene in mente quanto dichiarato nell’agosto 2022, in un’intervista, da Lu Shaye, ex ambasciatore cinese a Parigi, che menzionò la necessità di «rieducare» i taiwanesi a «riunificazione» avvenuta.

Se per Chiang Kai-shek i taiwanesi erano «giapponesizzati» dopo i 50 anni di dominio coloniale nipponico, l’attuale Partito comunista cinese è spaventato da quella che definisce «desinizzazione» di oggi.

Se per i taiwanesi di una certa età la distanza con la Cina continentale è soprattutto politica, per quelli più giovani invece la distanza è anche socioculturale. Persino storica e identitaria.

Ogni anno, la National Chengchi University di Taipei svolge due sondaggi sulla questione identitaria. Le scelte messe a disposizione degli intervistati sono tre alla richiesta di autodefinizione: taiwanese, cinese, sia taiwanese sia cinese. Nel 1992, quando cominciarono le rilevazioni, il 25,5% si definiva solo cinese e il 17,6% solo taiwanese, col restante 46,4% taiwanese e cinese. A giugno 2023, il 62,8% si definiva solo taiwanese, il 30,5% taiwanese e cinese, il 2,5% solo cinese.

La forbice si amplia ulteriormente a favore del solo taiwanese nel segmento degli under 25. Ecco il principale timore di Pechino, in passato convinta che il tempo giocasse dalla sua parte: i taiwanesi si stanno allontanando sempre di più dalla Cina continentale. Un processo accelerato dalla democratizzazione avviata negli anni Ottanta.

L’apertura democratica è stata avviata da una negoziazione tra potere e società civile, con i movimenti civili sempre attivi nonostante la dura repressione di Chiang. L’isola principale di Taiwan doveva essere inizialmente una base temporanea nell’attesa di riprendersi la Cina continentale. È qui che si è creata la rottura tra waishengren, i cinesi continentali arrivati a Taiwan dopo il 1945, e i benshengren, nativi taiwanesi di etnia han. Una divisione e una tensione intraetnica che ha alimentato la nascita del nazionalismo taiwanese e lo sviluppo di un’identità «altra» rispetto a quella cinese continentale.

La transizione democratica è stata avviata dal figlio di Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, in una sorta di ascolto delle istanze sempre vive di attivisti e oppositori. Ma quella vissuta da Taiwan non è stata una semplice democratizzazione del sistema politico, è stato anche l’avvio di una ridefinizione della sua identità. La scelta di Lee Teng-hui, nativo taiwanese, come successore di Chiang Ching-kuo ha rappresentato il punto di congiunzione che ha attenuato la divisione tra waishengren e benshengren.

Dal 2000 il primo presidente del Dpp, Chen Shui-bian, poi condannato per corruzione, ha contribuito a rafforzare l’identità taiwanese, cambiando la denominazione di aziende e luoghi pubblici. Per la prima volta sono stati affrontati pubblicamente gli orrori del «terrore bianco» (come viene chiamato il regime instaurato durante legge marziale, dal febbraio 1947 al 1987, ndr), con conseguente rivalutazione in negativo della figura di Chiang. Oggi, il suo memoriale ospita insieme un’esposizione dei suoi cimeli, una statua in suo onore con due guardie armate e un museo dei diritti umani che racconta la brutale repressione da lui attuata nei confronti degli oppositori.

A contribuire al rafforzamento del senso di alterità taiwanese rispetto alla Cina continentale c’è anche l’avanzamento sul fronte dei diritti civili. Una spinta molto forte in tal senso, che ha funzionato anche sul fronte esterno, è stata la legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso nel 2019. Proprio mentre partiva la repressione delle proteste di Hong Kong, altro elemento spartiacque che ha allontanato Taiwan dalla Repubblica popolare, convincendo tanti, anche tra i più possibilisti, che il modello «un Paese, due sistemi» in vigore nell’ex colonia britannica non potesse essere accettato.

Il cambiamento lo si vede anche nella produzione cinematografica e televisiva, sul quale il governo taiwanese sta insistendo molto per rafforzare una narrativa identitaria che evidenzi le diversità con la Cina continentale sotto il punto di vista non solo politico, ma anche storico ed etnico-linguistico. Se in passato le produzioni televisive e cinematografiche ad alto budget erano per lo più rivolte a raccontare le vicende delle dinastie dell’impero cinese, o al limite della storia repubblicana (non popolare) cinese, ora si finanziano più volentieri altri tipi di opere. Tra gli esempi più noti c’è Seqalu – Formosa 1867, prodotto dal Taiwan public television service e destinatario di un’imponente campagna pubblicitaria. La serie televisiva, approdata anche su Netflix, è un adattamento del romanzo Lady Butterfly of Formosa di Chen Yao-chang, un ex politico del Dpp.

La sua storia è basata sul naufragio del mercantile statunitense Rover al largo delle coste taiwanesi, avvenuto per aver colpito una barriera corallina nel marzo 1867. Quattordici marinai americani furono uccisi dagli aborigeni taiwanesi per vendetta dopo l’uccisione di decine di membri della tribù Kaolut da parte dei tanti stranieri che erano circolati per secoli intorno all’isola. Incidente dal quale nacque una spedizione militare di Washington appoggiata dalle forze cinesi della dinastia Qing.

Sia il romanzo sia la serie puntano a sottolineare la varietà etnica e culturale di Taiwan. D’altronde lo scrittore Chen dice di essere discendente dei Siraya, una delle popolazioni aborigene dell’isola. Ma sono tanti gli esempi che fanno capire come ci si trovi di fronte a una tendenza ben precisa.

Diversi film degli ultimi anni raccontano storie legate alla comunità Lgbtq+.

Island Nation racconta la transizione democratica di Taiwan dopo la legge marziale. Days we stared at the sun è, invece, incentrato sul movimento dei girasoli che di fatto contribuì alla vittoria di Tsai Ing-wen alle elezioni del 2016 dopo aver occupato nel 2014 per 23 giorni lo yuan legislativo (il parlamento unicamerale taiwanese) per protestare contro un accordo sul settore terziario con Pechino proposto dall’amministrazione Kmt del presidente Ma Ying-jeou. Un’esperienza, quella del movimento dei girasoli, poi parzialmente assorbita dall’amministrazione Tsai e così normalizzata. E in parte disillusa. La recente serie Wave makers descrive invece una campagna elettorale taiwanese senza fare riferimenti alla Cina, e la cattiva gestione di abusi sessuali all’interno di un partito. Da essa è scaturita un’ondata di #MeToo con denunce all’interno di partiti reali (Dpp compreso), istituzioni e mondo dell’intrattenimento.

Taiwan ha, inoltre, annunciato l’obiettivo di diventare un paese bilingue (quantomeno a livello ufficiale) con l’elevazione dell’inglese a lingua ufficiale entro il 2030. Tsai vorrebbe che il mondo vedesse Taiwan come «occidentale, pur se influenzata dalla civilizzazione cinese e formata dalla tradizione asiatica», come ha scritto in un articolo di due anni fa su Foreign affairs.

Raccontare la storia di Taiwan al mondo è diventato un obiettivo primario, come si può notare dalla creazione della piattaforma in lingua inglese TaiwanPlus, lanciata nella seconda parte del 2021.

Il Dpp non persegue, almeno per ora, una dichiarazione di indipendenza formale come Repubblica di Taiwan. Consapevole che la mossa porterebbe a una scontata reazione militare di Pechino, ma anche del 40% circa della popolazione che si sente appartenente alla sfera culturale cinese. Intanto, però, prosegue la taiwanizzazione del suo messaggio, a più livelli. Basti pensare al nuovo passaporto che, rispetto al passato, mantiene il nome Repubblica di Cina solo in caratteri cinesi, con il nome Taiwan leggibile in caratteri latini.

Oppure al logo per la festa nazionale del 10 ottobre, che ancora una volta omette il nome Repubblica di Cina, nonostante si tratti della celebrazione di quanto successo nel 1911 con la rivolta di Wuchang che diede vita alla rivoluzione Xinhai: l’inizio della fine per l’impero Qing. Una giornata commemorata anche dalla Repubblica popolare.

Taiwan è un luogo con più livelli di lettura, che ancora si interroga su se stesso. Come la domanda che si pone Momo, la protagonista del romanzo simbolo della letteratura sci-fi queer taiwanese, Membrane di Chi Ta-wei: «Ma il passato che conosco è reale o fittizio?». Un racconto scritto non a caso negli anni Novanta, nel vortice di autoanalisi che ha portato i taiwanesi a osservare le ferite del passato e li ha condotti sulla strada di un complesso processo di ricostruzione identitaria in corso ancora oggi. E a porsi domande le cui risposte non sono mai univoche. Non ancora.

Lorenzo Lamperti

Sono apparsi un poʼ in sordina, ma ci sono. Evacuation shelter (rifugio per lʼevacuazione): 600 metri in quella direzione. Con tanto di mappa, percorso più rapido e numeri di emergenza. In diversi angoli di Taipei sono apparsi questi cartelli di colore verde. Sono entrati in silenzio a far parte del caotico e vibrante arredo urbano. Eppure, pochi vi si soffermano. Quasi nessuno sembra prestare loro attenzione. Lʼipotesi di una guerra a tanti sembra ancora inconcepibile. Anche se qualcuno ha cominciato a prepararsi qualche via di fuga. Un passaporto di Singapore, magari, per facoltosi uomini dʼaffari. Un semplice zaino pronto per le emergenze per chi ha il portafoglio meno fornito.

Da oltre 70 anni i taiwanesi sono abituati a convivere con lʼipotesi di un conflitto. Negli anni Cinquanta, durante le prime due crisi dello stretto, Mao Zedong fece bombardare le isole Kinmen e Matsu, avamposti ancora oggi controllati da Taipei, ma a pochi chilometri di mare dal Fujian (provincia cinese che si affaccia sullo stretto, ndr). Da quelle isole partivano spesso attacchi contro la costa continentale, peraltro con il placet dellʼamministrazione Usa di Dwight Eisenhower.

Fu allora che si svolse lʼunico cambiamento di territorio tra Repubblica popolare cinese e Repubblica di Cina dalla fine della guerra civile, con lʼEsercito popolare di liberazione che si impossessò di Yijiangshan, nelle isole Dachen. Evento rievocato in una celebrazione speciale del Comando del teatro orientale delle forze armate cinesi lo scorso 9 settembre.

Ad agosto 2022, invece, Xi Jinping era riemerso dal conclave estivo annuale del Partito comunista apparendo a Jinzhou, città oggi parte della provincia nord orientale del Liaoning da cui nel 1948 partì la campagna di Liaoshen, decisiva per orientare la guerra civile a sfavore del Kmt di Chiang Kai-shek. Due episodi che sembrano avere un valore simbolico, soprattutto visto che il passaggio di Xi da Jinzhoun è avvenuto nel momento di nazionalismo più aggressivo contro i cosiddetti «secessionisti» taiwanesi dopo la visita di Nancy Pelosi a Taipei. Come a dire: abbiate pazienza, alla fine lʼobiettivo sarà raggiunto ma ci vuole tempo.

Quei cartelli apparsi in diversi angoli di Taipei si sono materializzati anche in risposta alle imponenti esercitazioni militari di agosto 2022. Non tanto perché i taiwanesi le abbiano vissute con panico o particolare tensione. Ma più che altro per la polemica che ne è nata sul lancio di missili da parte dellʼesercito cinese. Alcuni di questi hanno sorvolato lo spazio di Taiwan, senza che il governo desse alcun tipo di allarme o comunicazione, arrivata per prima dalle autorità giapponesi. Circostanza che ha fatto riflettere parecchi, i quali sui social, e non solo, hanno iniziato a lamentarsi di non sapere cosa fare o dove andare in caso di un futuro reale pericolo. Da qui le maggiori condivisioni delle mappe di rifugi, i quali, più che a bunker antiaerei somigliano spesso a scantinati. E da qui lʼampliamento del manuale di difesa civile pubblicato dal governo.

Con la guerra in Ucraina e, ancora prima, il ritiro degli Usa dallʼAfghanistan, lʼesecutivo taiwanese sta provando a cambiare la comunicazione. Fino a qualche anno fa si minimizzavano i rischi nella narrazione interna, ampliandoli invece nella comunicazione verso la comunità internazionale. Ora però in molti a Taipei temono una sottovalutazione da parte dellʼopinione pubblica. Negli ultimi due anni sono nate diverse iniziative di addestramento alla resistenza dei civili, mentre, a livello governativo, è stata approvata lʼestensione della leva militare obbligatoria da 4 a 10 mesi.

Eppure, resta ancora tutta da verificare non solo la capacità, ma anche la volontà dei taiwanesi di combattere. Secondo un sondaggio della Taiwan foundation for democracy del dicembre 2022, oltre il 70% degli intervistati sarebbe disposto a difendere Taiwan. Stime ottimistiche secondo altre rilevazioni.

Altri osservatori come Paul Huang della Taiwanese public opinion foundation mettono in evidenza i problemi di morale allʼinterno dellʼesercito, dove più volte negli ultimi anni sono emerse presunte reti di spionaggio a favore di Pechino, spesso intessute da ufficiali, anche di alto grado, in pensione. Altri ancora in servizio attivo.

Ma cʼè anche qualche vantaggio nella strategia di difesa taiwanese. Intanto, la geografia. «Lʼisola è circondata dallʼoceano, è difficile da raggiungere ed è complicato sbarcare. Ci sono montagne alte. Insomma, lʼeventuale campo di battaglia potrebbe diventare un incubo per chi attacca», sostiene Kuo Yu-jen del National policy research.

«LʼUcraina è più facile da attaccare, ma Taiwan è più difficile da aiutare», dice Lin Ying-yu dellʼIstituto di studi strategici della Tamkang University. «Un blocco navale potrebbe essere la futura strategia di Pechino». Una sorta di stritolamento che tagli i rifornimenti, porti allʼesaurimento le riserve energetiche e induca allʼapertura di un negoziato politico del grado di autonomia concesso allʼinterno del modello «un paese, due sistemi». Secondo Lin, lʼesercito cinese non ha ancora le capacità per farlo. «Le esercitazioni degli ultimi mesi dimostrano che la modernizzazione militare cinese procede spedita, manca però ancora qualche anno prima di poter sostenere un blocco totale o condurre unʼinvasione su larga scala, che sarebbe comunque solo lʼextrema ratio».

Prima di allora, si continuerà con lʼallargamento della cosiddetta «zona grigia», area non di combattimento, ma nella quale vengono condotte operazioni militari, incursioni, sconfinamenti. In questo caso lungo lo stretto. A preoccupare Taipei non sono solo i mezzi dellʼesercito, ma anche quelli di guardia costiera e marina militare. «Ne arriveranno progressivamente sempre di più», prevede Chieh Chung della National policy foundation. In tal senso, spesso i funzionari taiwanesi sono più preoccupati da manovre meno visibili allʼesterno, ma potenzialmente di maggiore impatto. Un esempio? Le ispezioni a bordo delle navi sullo stretto annunciate durante le esercitazioni dello scorso aprile. Il tutto contestualmente al primo impiego della portaerei (cinese) Shandong al largo della costa orientale, lʼunico lato da cui potrebbero arrivare aiuti esterni. Ecco, se Pechino riuscisse a sostenere un blocco navale prolungato di quella zona potrebbe puntare a trasformare lo stretto in una sorta di mare interno. Prodromi di questo approccio se ne sono avuti più volte negli scorsi mesi, quando le navi cinesi hanno fronteggiato quelle statunitensi o canadesi in transito.

È quella che lʼammiraglio Chen Yeong-kang, ex comandante della marina di Taipei, ha definito «strategia dellʼanaconda», mirata a «stritolare piano piano il nostro centro di gravità per arrivare a un negoziato». Magari prendendo di mira i cavi sottomarini, che portano la connessione internet sullʼisola. Lo scorso febbraio, due cavi sono stati recisi al largo delle isole Matsu. Semplice incidente o test? Non è dato saperlo, ma i lavori di riparazione sono terminati 50 giorni dopo. Ci si immagini la recisione dei cavi che collegano Taiwan al resto del mondo in uno scenario di blocco navale con mancanza di riserve energetiche: difendersi sarebbe tuttʼaltro che semplice.

Taiwan sta provando a capire come sviluppare un sistema satellitare autonomo, visto che la fiducia in Starlink è quasi inesistente per gli stretti rapporti di Elon Musk con la Cina e per le sue esternazioni su Taiwan.

Alessio Patalano del Kingʼs College ha spiegato, durante un recente intervento pubblico a Taipei, di ritenere più probabile un ipotetico «decapitation strike» che unʼinvasione su larga scala o un blocco navale. Vale a dire unʼoperazione di commando speciale volta a eliminare i leader politici e le autorità istituzionali taiwanesi.

Pechino potrebbe usare anche altre tipologie di armi. A partire da quelle normative. Lo scorso aprile, ad esempio, si è saputo che per la prima volta un cittadino taiwanese sarà processato per secessionismo. Si tratta di Yang Chih-yuan, attivista di 33 anni arrestato lo scorso agosto a Wenzhou, nella Cina continentale, subito dopo la visita di Nancy Pelosi a Taipei. Allora era apparsa una chiara ritorsione per lʼincontro fra Pelosi e Lee Ming-che, altro attivista taiwanese che aveva passato qualche anno nelle carceri continentali. Dopo quasi nove mesi, la Procura suprema del popolo di Pechino ha comunicato lʼincriminazione di Yang. La sua colpa sarebbe quella di aver sostenuto un referendum sullʼindipendenza e aver partecipato alla fondazione del Partito nazionalista di Taiwan, che persegue una dichiarazione di indipendenza formale e lʼadesione di Taipei alle Nazioni Unite. Attività svolte oltre un decennio fa a Taiwan, ma che ora possono costare a Yang da 10 anni allʼergastolo. Le accuse a Yang mostrano la volontà di Pechino di dare una base legale alla sua pretesa di sovranità su Taiwan.

Nonostante una netta diminuzione dallʼinizio del Covid, i taiwanesi che vivono e lavorano sullʼaltra sponda dello stretto sono ancora più di un milione. Vicende come quella di Yang possono avere un impatto anche più profondo delle manovre militari sullʼopinione pubblica taiwanese.

Ci sono poi le liste nere dei «secessionisti», che puntano non tanto a colpire il singolo individuo o politico, quanto lʼintreccio tra figure sgradite a Pechino e il mondo imprenditoriale dell’isola. Emblematica la vicenda del conglomerato taiwanese Far eastern group, operativo da diversi anni in Cina continentale e destinatario di una maxi multa e minaccia di esproprio per aver cofinanziato un evento a cui era intervenuto uno dei politici nella blacklist. Il patron dellʼazienda si è sentito in dovere di mandare una lettera aperta ai media in cui spiegava di essere contrario allʼindipendenza. Stesso concetto applicato nella vicenda di Wu Rwei-ren, il primo taiwanese accusato con la legge di sicurezza nazionale entrata in vigore a Hong Kong nel 2020. Nessun istituto universitario o accademico taiwanese ha firmato lʼappello dellʼAcademia Sinica a sua difesa. Lʼaccusa non avrà conseguenze dirette su Wu finché resterà a Taiwan, ma può impattare sul lavoro di altri accademici che potrebbero pensarci due volte prima di occuparsi di temi delicati.

Cʼè poi il fronte economico. Lʼeconomia taiwanese è entrata in recessione, quantomeno nella prima parte del 2023. Pesa soprattutto il rallentamento dellʼexport a causa di una domanda indebolita, compresa quella della Cina continentale che rappresenta sempre il primo mercato di destinazione delle esportazioni taiwanesi. Negli scorsi mesi, Pechino ha preso di mira lʼesportazione di mango dall’isola. Prima era toccato alle cernie, agli ananas e persino al kaoliang, il celebre liquore di sorgo bevuto da Xi e Ma Ying-jeou nello storico incontro di Singapore del 2015. E alimentare la paura di un conflitto, come dimostra il ritiro degli investimenti su Taiwan di Warren Buffett, potrebbe persino legare lʼeconomia taiwanese ancora di più a quella di Pechino.

Una donna di mezza età si ferma a osservare uno di quei cartelli verdi apparsi in diversi angoli di Taipei. Spinge un passeggino. Poi parla con il compagno di dove andare a cena nel fine settimana. Ma nella mente, forse, una traccia di quel cartello verde resta.

Lorenzo Lamperti

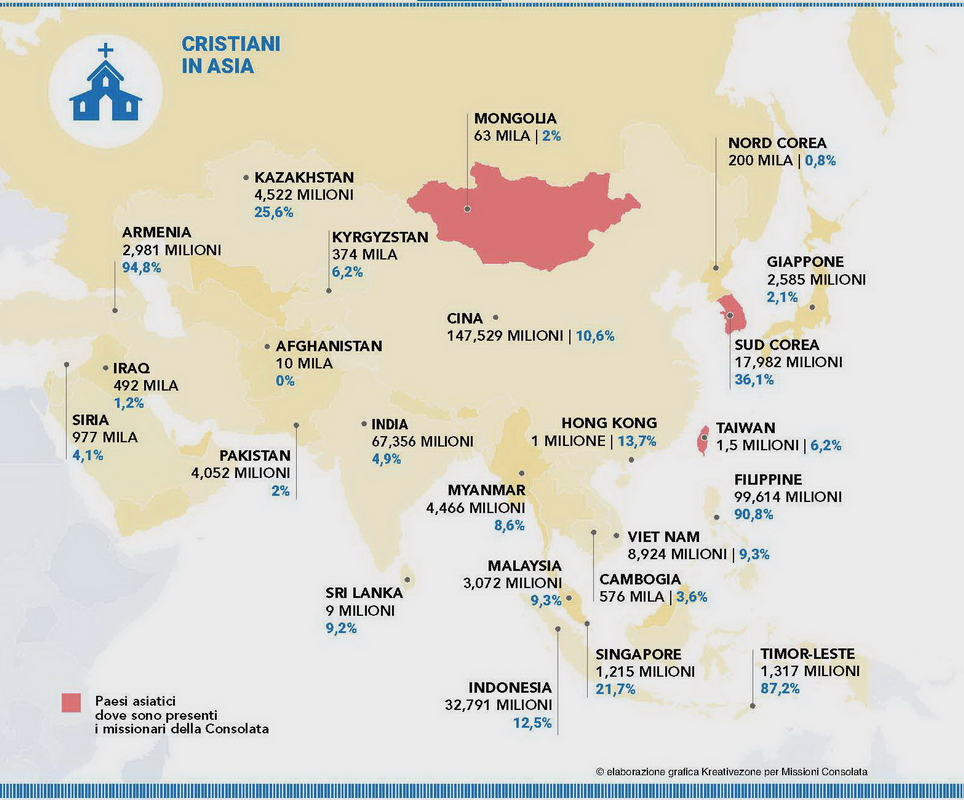

C’è una sola entità statuale europea a intrattenere relazioni diplomatiche ufficiali con la Repubblica di Cina, Taiwan. Si tratta della Santa Sede. La presenza del cattolicesimo a Taiwan affonda le radici nella piccola colonizzazione spagnola. Oggi, i cristiani rappresentano una fetta non trascurabile del 3,9% circa della popolazione taiwanese. I protestanti sono quasi il doppio dei cattolici. Solo buddhismo e taoismo contano più fedeli, in un panorama religioso frastagliato e originale, anche grazie allo storico incontro tra le credenze delle popolazioni aborigene, di origine austronesiana, e la prima grande immigrazione dei cinesi di etnia Han. Sul territorio taiwanese ci sono poco meno di tremila chiese. Chiang Kai-shek e Chiang Ching-kuo erano metodisti, Lee Teng-hui è stato membro della Chiesa presbiteriana, che ha forti legami con il Dpp fin dagli anni Ottanta. I rapporti tra Taipei e la Santa Sede non sono mai stati in discussione, con la presenza di un’ambasciata e di una nunziatura nei rispettivi territori. Negli ultimi anni, i tentativi di dialogo tra papa Francesco e il Partito comunista cinese hanno messo in dubbio il futuro di queste relazioni. Ma la chiesa mantiene una presenza importante anche dal punto di vista sociale, giocando pure un ruolo nella raccolta e nell’invio di aiuti sanitari in Italia durante la pandemia di Covid-19. Sono numerosi i progetti condotti a Taiwan dai preti e suore camilliani.

I missionari della Consolata, sono presenti dal 2014 nella diocesi di Hsinchu, oggi in due comunità*.

L.L.

* Prossimamente racconteremo in modo approfondito il lavoro di Imc a Taiwan.

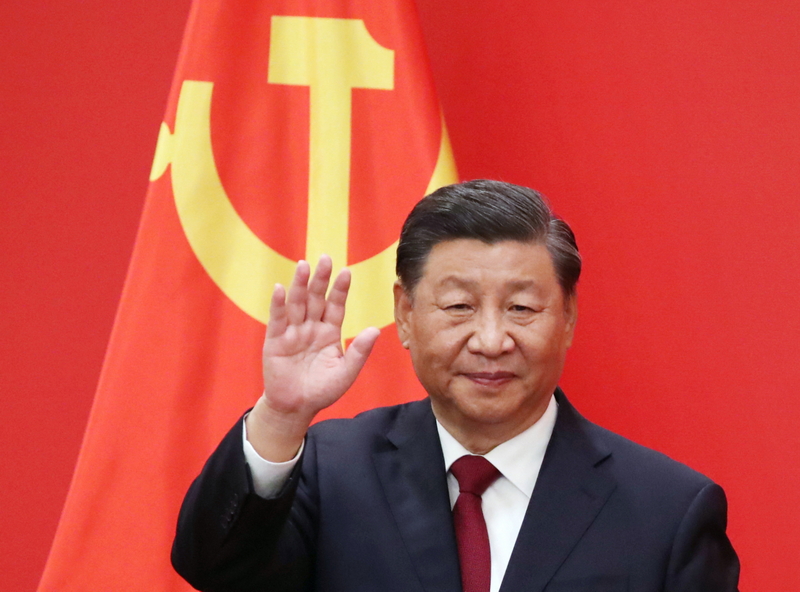

A ottobre si è celebrato il ventesimo Congresso del Pcc che ha consacrato Xi Jinping alla guida del partito e del paese per un terzo mandato. È la prima volta dai tempi di Mao. Sicurezza e sviluppo sul lungo termine sono le priorità. E Xi fa modificare lo statuto del partito inserendo i «suoi» principi.

Ciascuna delle città scelte da Xi Jinping per la prima visita dopo aver ricevuto ognuno dei suoi tre mandati, ha un significato simbolico. Shenzen nel 2012, emblema del miracolo economico cinese. Shanghai nel 2017, luogo di fondazione del Partito comunista cinese ma anche principale porta d’accesso della Cina continentale al mondo. Yan’an nel 2022, destinazione finale della «lunga marcia» di Mao Zedong e base del partito comunista cinese dal 1935 al 1948, prima che la guerra civile contro i nazionalisti di Chiang Kai-shek volgesse a favore dei comunisti. Per avere un indizio sulla direzione del terzo mandato di Xi Jinping bisogna partire da quello che è successo subito dopo il XX Congresso del partito, cioè dalla città scelta per la sua prima visita ufficiale. Un netto cambio rispetto alle scelte operate dopo il XVIII e il XIX Congresso. Il trionfo di Xi va ben al di là della sua scontata conferma: il presidente ha ottenuto una squadra a sua immagine e somiglianza, nonché emendamenti allo statuto del partito che elevano ulteriormente il suo status. Questo ha peraltro messo fine a una serie di prassi e regole non scritte che avevano sempre sorretto il funzionamento delle nomine e della selezione delle cariche apicali. Rendendo manifesto che Xi non solo controlla il partito: Xi ormai è il partito.

L’immagine che resterà nella mente di tutti come avvio del terzo mandato di Xi è quella di Hu Jintao, il predecessore, che viene scortato fuori dall’aula durante l’ultima sessione del Congresso. Un episodio controverso sul quale non sapremo mai tutta la verità. Forse esagerato parlare di purga per la dinamica e le circostanze, certamente, però, è riduttivo ascrivere tutto a un semplice «problema di salute», visto che l’anziano leader (il quale pare soffra di una forma di demenza senile) non sembrava d’accordo a lasciare il suo posto. Ma la vera «epurazione» è arrivata lontano dalle telecamere, ed è stata quella di Hu Chunhua. Per lungo tempo considerato un astro nascente della politica cinese, membro della Lega della gioventù comunista, feudo proprio di Hu Jintao, è stato escluso non solo dal Comitato permanente di sette membri, ma persino dal Politburo (tradizionalmente 25 membri, ora inusualmente 24, si dice, per un’esclusione dell’ultimo momento).

Attenzione però a pensare che il cambio di passo sia stato qualcosa di improvviso. Il processo di consolidamento del potere di Xi è avvenuto passo dopo passo, non è frutto di una rivoluzione inattesa. Prima le promesse di riforme economiche e il lancio della Belt and road initiative nel 2013 (la nuova via della seta, ndr), poi la rimozione del vincolo dei due mandati nel 2018. Infine, l’ingresso ufficiale nel terzo atto della «nuova era» di Xi senza che nemmeno si intraveda all’orizzonte un possibile erede.

Il 23 ottobre, quando ha calcato di nuovo il tappeto rosso della Grande sala del popolo in testa alla fila dei sette membri del Comitato permanente, il segretario generale non ha solo ufficializzato il suo terzo mandato, ma ha anche allungato le mani (incognite e imprevisti permettendo) sul quarto.

Ma come sarà il terzo mandato di Xi? Partiamo dall’economia. «Mi aspettavo qualche messaggio un po’ più favorevole alla crescita, ma credo che la preoccupazione di Xi sia soprattutto a lungo termine. Egli punta a una crescita di qualità superiore per la Cina, senza preoccuparsi troppo della traiettoria di crescita a breve termine. Questo è un po’ deludente, perché ci sono molte sfide legate alla crescita nell’immediato», dice Victor Shih Ho Miu Lam, moderatore della San Diego University e autore di diversi libri sul sistema economico e politico cinesi. Una di queste è certamente la strategia «zero Covid». In molti speravano che dopo il congresso le restrizioni si rilassassero. In un’inusuale protesta pochi giorni prima dell’appuntamento politico, a Pechino sono apparsi anche degli striscioni che criticavano direttamente il leader. Altre scritte sono apparse in diverse città cinesi. Ma Xi si è intestato il successo della gestione sanitaria che, nella narrativa di Pechino, rappresenta un segnale della superiorità del suo modello rispetto a quello occidentale, nonché la prova del rispetto dei «diritti umani». Con caratteristiche cinesi, ovviamente. Il mancato ripensamento delle politiche sul Covid è reso evidente anche dalla scelta di Li Qiang come prossimo premier. Capo del partito a Shanghai, è colui che ha gestito il disastroso lockdown dei mesi scorsi. Evento che sembrava averlo tagliato fuori dalla corsa per un ruolo di primo piano, nonostante la dimestichezza in campo amministrativo e la familiarità con i tanti investitori internazionali che popolano Shanghai, e che hanno vissuto, però, con sgomento la recente fase dei restringimenti. «All’interno del partito, Li non è mai stato squalificato, perché ha solo applicato l’approccio alla pandemia voluto da Xi. Di certo, la sua promozione è basata anche e soprattutto sulla lealtà e lo stretto rapporto che ha con Xi», dice Shih.

Tutto rientra nel mantra della «sicurezza», la parola più utilizzata da Xi nella sua relazione politica dopo le classiche «partito», «popolo» e «nazione». Un’ossessione dovuta al fatto che la Cina si sente sotto attacco sul fronte economico. Le ultime mosse di Joe Biden sui semiconduttori, infatti, hanno portato Xi a chiedere un’accelerazione sul fronte dell’autosufficienza tecnologica. Ma ha anche portato a una pioggia di promozioni per una nuova classe di «tecnocrati» con esperienza e formazione tecnologica e scientifica, in particolare nel settore dell’aerospazio. Un cambio di passo rispetto al passato. Se finora la gestione delle nomine era garantita da una serie di legami e rapporti costruiti all’interno di diverse fazioni, ora l’unica fazione rimasta è quella di Xi, e i nuovi «tecnocrati» sono figure con maggiori competenze, ma minori intrecci relazionali.

Con una Cina sotto attacco, il partito sente il bisogno di avere ulteriore controllo sociale, a partire dal fronte interno. «Sviluppo e sicurezza per Xi sono la stessa cosa. C’è bisogno di sviluppo ma anche di molta sicurezza, soprattutto controllata dal partito. Per Xi, anche se la Cina diventasse incredibilmente ricca non avrebbe senso se non fosse controllata dal partito», sostiene Shih. Ed ecco allora la presenza più massiccia dello stato nell’economia, con il settore privato e, in particolare, quello tecnologico «rettificati» per seguire le necessità strategiche della politica e geopolitica cinese.

L’inserimento nello statuto del partito di altri due principi utilizzati da Xi negli ultimi anni rinforza il messaggio: con la «prosperità comune» si chiarisce che la ricchezza va redistribuita e che il partito eviterà eccessivi accentramenti di potere e ricchezze private; con la «doppia circolazione», invece, si ribadisce che il focus deve essere quello di stimolare i consumi interni e ridurre la dipendenza dalle esportazioni, e dunque dall’esterno.

È un sistema dove l’unico a mantenere il controllo è il partito, e dunque Xi. Ciò significa che, nero su bianco, Xi è il nucleo del partito. Criticarlo ora significa mettersi automaticamente fuori dal partito.

La stessa necessità di controllo esiste anche sul fronte esterno. «Xi continua a vedere complotti occidentali che cercano di minare la Cina. Per questo al congresso si è concentrato molto sui concetti di lotta e di sicurezza». Se fino a poco tempo fa i leader cinesi parlavano soprattutto di «opportunità strategiche», ora Xi parla di «pericoli» e «acque tempestose» da navigare con ambizione e mano ferma che, evidentemente, possono essere garantire solo un «timoniere» senza distrazioni interne e con una squadra compatta e pronta a combattere senza mettere in discussione la rotta intrapresa.

Dopo aver risolto la questione di Hong Kong e portato, come detto da Xi, l’ex colonia britannica dal «caos» alla «stabilità», il mirino si sposta al di là dello stretto (di Taiwan, ndr). L’inedito inserimento, nello statuto, dell’opposizione alla «indipendenza di Taiwan» svela che la questione di Taipei sarà una delle priorità del terzo mandato di Xi. Anche sullo stretto, la Cina si percepisce o si racconta come sotto attacco di «interferenze esterne», in particolare quelle americane. Il messaggio arrivato dal Congresso è chiaro: Pechino non arretra sul tema della «riunificazione», che considera legato a doppio filo con quello più vasto del «ringiovanimento nazionale» e della realizzazione di una società «socialista, forte e armoniosa» entro il centenario della Repubblica popolare nel 2049.

«Xi ha voluto segnalare che il tema di Taiwan avrà una priorità maggiore nei prossimi cinque anni e che ritiene urgente fare dei progressi sul percorso di unificazione», spiega Wen Ti-sung, analista dell’Australian national university.

In che modo Xi intende fare progressi? «Probabilmente attraverso l’integrazione economica e il lavoro del fronte unito, piuttosto che tramite l’uso della forza», sostiene Wen. «Xi sta segnalando la minaccia di una crescente internazionalizzazione della questione di Taiwan, che è una delle sempre sfuggenti linee rosse della Repubblica popolare. In termini militari, Pechino raddoppierà gli sforzi e la presenza sullo stretto per negare agli attori stranieri la capacità militare di intervenire in una eventuale contingenza sul posto. Cercherà di limitare la libertà d’azione dell’esercito taiwanese, istituzionalizzando la presenza al di là della linea mediana in modo da intaccare il suo morale, sperando di far capitolare le resistenze», aggiunge.

L’emendamento allo statuto potrebbe rappresentare la base per una nuova misura normativa che allarghi lo spettro dell’attuale legge anti secessione per provare a recidere i rapporti tra mondo imprenditoriale taiwanese e partito di governo in vista delle elezioni presidenziali del 2024, che saranno in sostanza presentate come una scelta tra pace (col più dialogante Kuomintang) o guerra (col Partito progressista democratico che dovrebbe candidare William Lai, figura ben più radicale dell’attuale presidente Tsai Ing-wen).

Nel frattempo, procede spedito l’ammodernamento dell’esercito, e a capo della Commissione militare centrale, presieduta sempre da Xi, sono stati posti generali con grande esperienza «taiwanese». A partire da He Weidong, che ha guidato le esercitazioni militari senza precedenti che hanno fatto seguito alla visita di Nancy Pelosi a Taipei nell’agosto scorso.

Forse la Cina non vuole la guerra, o non la vuole ancora. Ma di certo si sta preparando a combatterla qualora fosse necessario. O qualora sentisse che il tempo non è più dalla sua parte come ha sempre pensato. Non a caso il XX Congresso apre anche a un rafforzamento dell’arsenale nucleare. Xi ha infatti preannunciato «un forte sistema di deterrenza strategica». Secondo il Pentagono, la Cina potrebbe avere circa 700 testate nucleari trasportabili nel 2027 e almeno mille nel 2030.

La dottrina cinese impone di non utilizzare per primi le armi nucleari, ma Pechino vuole rafforzare la sua deterrenza mentre la rivalità con Washington sembra ormai su un piano inclinato. «In fin dei conti – avverte Shih -, la decisione di utilizzare un’opzione militare su Taiwan dipende da una sola persona, Xi Jinping, e la decisione di una sola persona, come stiamo vedendo nel caso della Russia, può essere altamente imprevedibile».

Ecco, al di là delle incognite sul fronte economico, è proprio questa la chiave per capire che cosa potrà succedere nel terzo mandato di Xi. In passato il partito ha sempre ritenuto che il tempo giocasse a suo favore. Se ora cambiasse definitivamente prospettiva, convinto da un’America che ha ormai chiarito definitivamente che considera la Cina il primo rivale strategico nel lungo termine, potrebbe diventare impaziente. E la già tanta confusione sotto il cielo, parafrasando Mao Zedong, potrebbe stavolta non portare a una situazione eccellente.

Lorenzo Lamperti

Poprio nelle ore in cui a Pechino si consumava l’ultimo capitolo del XX Congresso del Partito comunista cinese, nella Città del Vaticano veniva annunciato il rinnovo dell’accordo sulla nomina dei vescovi. Si tratta della seconda conferma del primo accordo biennale firmato nel settembre 2018. Sarà in vigore dunque fino al 2024. La Santa sede ha spiegato che «si impegna a continuare un dialogo rispettoso e costruttivo con la parte cinese per una produttiva attuazione dell’accordo e un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali, al fine di promuovere la missione della Chiesa cattolica e il bene del popolo cinese». I termini dell’accordo non sono mai stati resi pubblici, creando qualche dubbio tra i critici. Anche perché le segnalazioni di rimozione di croci e chiusure di luoghi di culto sono proseguite negli ultimi anni. Nelle scorse settimane è iniziato il processo a carico di Joseph Zen, l’ex cardinale di Hong Kong che è entrato nel mirino delle autorità ai sensi della legge di sicurezza nazionale e che è sempre stato molto critico sulla distensione dei rapporti tra Vaticano e Pechino.

Il partito comunista cerca d’altronde di «sinizzare» le fedi religiose e farle entrare in armonia con le famose «caratteristiche cinesi», di cui l’unico possibile custode è il partito stesso.

Il cardinale Pietro Parolin ha spiegato che «Papa Francesco, con determinazione e paziente lungimiranza, ha deciso di proseguire su questa strada non nell’illusione di trovare la perfezione nelle regole umane, ma nella concreta speranza di poter assicurare alle comunità cattoliche cinesi, anche in un contesto così complesso, la guida di pastori degni e adatti al compito loro affidato».

Lo scorso luglio, anche il pontefice ha difeso l’accordo: «La diplomazia è l’arte del possibile e del fare le cose perché il possibile diventi realtà», ha detto papa Bergoglio. Ricordando il dialogo mantenuto dal Vaticano con i governi comunisti dell’Europa orientale durante la guerra fredda. D’altronde il Vaticano ha sempre sottolineato l’obiettivo pastorale di un accordo teso a tutelare i fedeli cinesi che sono pochi in proporzione a un paese da circa un miliardo e mezzo di abitanti, ma parecchi come numeri assoluti (si stimano in 16 milioni). E di fronte al rischio di una nuova guerra fredda, o di una terza guerra mondiale frammentata, come paventato già da tempo da papa Francesco, la Santa sede ritiene di dover tenere aperto un canale di dialogo con un paese così grande e così influente come la Repubblica popolare cinese, nonostante intrattenga anche rapporti diplomatici ufficiali con la Repubblica di Cina, cioè Taiwan.

Lorenzo Lamperti

• Taiwan. Vento europeo sullo stretto, Lorenzo Lamperti, luglio 2022.

• Cina, Xinjiang. Autonomia made in Pechino (dossier), Piergiorgio Pescali, gennaio 2021.

73 × 24

Due dicembre 2016.

Donald Trump scrive su Twitter: «La presidente di Taiwan mi ha chiamato oggi per congratularsi per la vittoria nelle elezioni. Grazie». Aggiungendo qualche ora dopo: «Curioso come gli Stati Uniti vendano miliardi di dollari di equipaggiamento militare a Taiwan, ma io non avrei dovuto accettare una telefonata di congratulazioni».

Da quel giorno di poco più di cinque anni e mezzo fa il piano dello «stretto» (qui s’intende lo stretto di Taiwan, braccio di mare che separa l’isola principale alla Cina popolare, con una distanza minima di 143 km, ndr) si è fatto un poco più inclinato. Tendenze e questioni aperte già da decenni hanno subito un’accelerazione, soprattutto a livello retorico, ma anche strategico. Su questo cambio di velocità si innesta anche la guerra in Ucraina, che potrebbe avere effetti indiretti anche sullo stretto.

![]() Gli Stati Uniti hanno aumentato le dichiarazioni di sostegno a Taipei, sia con l’amministrazione Trump, sia con quella di Joe Biden, dimostrando di avere raggiunto un consenso bipartisan sulla sua importanza strategica. D’altronde, il Pentagono ha cambiato proprio nell’autunno 2021 l’individuazione del rivale strategico numero uno, che è diventato la Repubblica popolare cinese (sostituendo la Russia). Ecco che allora Taiwan diventa più importante che mai, in particolare sul piano commerciale, visto che Taipei è il nono partner di Washington (l’Ucraina solo il 67esimo). Partner dal punto di vista tecnologico, soprattutto per il fondamentale settore dei semiconduttori che è letteralmente dominato a livello globale dai colossi taiwanesi come Tsmc (Taiwan semiconductor manufactoring company), che controllano oltre il 50% della quota globale del comparto di fabbricazione e assemblaggio.

Gli Stati Uniti hanno aumentato le dichiarazioni di sostegno a Taipei, sia con l’amministrazione Trump, sia con quella di Joe Biden, dimostrando di avere raggiunto un consenso bipartisan sulla sua importanza strategica. D’altronde, il Pentagono ha cambiato proprio nell’autunno 2021 l’individuazione del rivale strategico numero uno, che è diventato la Repubblica popolare cinese (sostituendo la Russia). Ecco che allora Taiwan diventa più importante che mai, in particolare sul piano commerciale, visto che Taipei è il nono partner di Washington (l’Ucraina solo il 67esimo). Partner dal punto di vista tecnologico, soprattutto per il fondamentale settore dei semiconduttori che è letteralmente dominato a livello globale dai colossi taiwanesi come Tsmc (Taiwan semiconductor manufactoring company), che controllano oltre il 50% della quota globale del comparto di fabbricazione e assemblaggio.

Dal punto di vista strategico, visto il posizionamento dell’isola principale di Taiwan nella prima catena di isole del Pacifico, è questo il teatro nel quale appare chiaro ormai che si siano spostati i principali interessi geopolitici mondiali. Ma anche dal punto di vista retorico, Taipei è la dimostrazione vivente che la democrazia è possibile con una popolazione di etnia han (maggioritaria nella Cina continentale) da sbandierare alla Repubblica popolare suggerendo il regime change. Ecco allora le leggi per facilitare la vendita di armamenti, l’apertura di un’ambasciata de facto Usa a Taipei, l’eliminazione delle restrizioni auto imposte nei rapporti con ufficiali taiwanesi (decisa da Mike Pompeo poco prima di lasciare il Dipartimento di stato, ma mantenuta da Biden), l’invito della rappresentante taiwanese negli Usa all’insediamento del presidente democratico. Da ultimo, l’aggiornamento dei documenti con i quali il Dipartimento di stato descrive le relazioni degli Usa con Taiwan: è scomparsa la spiegazione della «Politica di una sola Cina», così come la specifica che «gli Stati Uniti non sostengono l’indipendenza di Taiwan».

Oltre alle mosse ufficiali bipartisan, ci sono state anche quelle implicite. Le presunte gaffe di Biden di questi mesi, quando in tre occasioni (l’ultima delle quali il 23 maggio scorso, durante il recente tour in Asia) ha dichiarato che c’è un impegno a difendere Taiwan in caso di aggressione esterna, hanno fatto improvvisamente sembrare la classica «ambiguità strategica» statunitense nei rapporti con Taipei (impegno al sostegno alla difesa della sua indipendenza de facto ma non impegno a intervenire militarmente) un po’ meno ambigua. Così come le ripetute indiscrezioni dei media americani sulla presenza di militari a stelle e strisce su suolo taiwanese avevano generato avvertimenti più minacciosi del solito dal governo di Pechino.

Eppure, Yan, ex militare in pensione, spiega: «Gli americani ci sono sempre stati, almeno da quando sono entrato nell’esercito io. E a mio parere Pechino lo ha sempre saputo». Yan parla di un piccolo gruppo presente «in pianta stabile per addestramento e supporto tecnico» e l’arrivo di una truppa più numerosa «una volta all’anno per un aggiornamento» fatto su una delle isole minori del Pacifico. Una versione che lascia interpretare in modo diverso l’ufficializzazione della presenza di questo contingente fatta a sorpresa dalla presidente Tsai Ing-wen in un’intervista alla Cnn in cui, ammettendo la presenza di alcuni istruttori americani, ha aggiunto: «Ma non sono quanti la gente crede». Ergo, messaggio implicito rivolto a Pechino (che fino ad allora aveva detto che avrebbe interpretato l’azione come una dichiarazione di guerra, ritenendo il suolo taiwanese suolo cinese) è stato: «Sono sempre gli stessi di cui sapete già». E, infatti, da lì le minacce di sorvolo diretto del territorio taiwanese da parte dei mezzi dell’Esercito popolare di liberazione sono svanite.

![]()

È però innegabile che la Repubblica popolare abbia intensificato le pressioni diplomatiche, propagandistiche e militari nei confronti di Taipei.

Dal 2019 le incursioni dei jet cinesi nello spazio di identificazione di difesa aerea avvengono su base pressoché quotidiana. La quantità e la qualità di queste incursioni aumenta in concomitanza con le novità che si apprendono sui rapporti tra Taiwan e Usa, oppure in occasione di giornate ad alto tasso retorico. Su tutte, le due celebrazioni nazionali a inizio ottobre della Repubblica popolare e della Repubblica di Cina (nome ufficiale di Taiwan, ndr). Così come si sono fatte più frequenti le esercitazioni militari navali sullo stretto. Ma le ripetute dimostrazioni di forza di Pechino stanno provocando un ulteriore allontanamento di Taipei.

Con il discorso di inizio anno del 2019, il presidente cinese Xi Jinping ha aumentato i discorsi retorici, dicendo che la questione taiwanese non può essere tramandata di generazione in generazione e che va risolta, se necessario, «anche con l’utilizzo della forza». Negli scorsi mesi è stato inserito un orizzonte temporale per ottenere il risultato, sia nella terza risoluzione storica, approvata al sesto plenum, che alle due sessioni dello scorso marzo: «Entro la nuova era». C’è chi individua i limiti temporali entro il classico 2049 (centenario della Repubblica popolare), ma chi invece ritiene si parli dell’orizzonte politico di Xi, avvicinando dunque il momento della resa dei conti.

Un momento che la maggioranza dei taiwanesi non vorrebbe arrivasse mai, visto che oltre l’80% di loro, secondo tutti i sondaggi, vede come soluzione ideale (quantomeno per ora), il mantenimento dello status quo.

I taiwanesi guardano con rabbia e timore alle manovre di Pechino, ma osservano (in silenzio) con qualche perplessità anche i colpi di testa americani. A Taipei si dice sempre che con gli Stati Uniti si vuole una «relazione stabile, non un amore passionale». Rassicurazioni, non inviti a camminare su sentieri ignoti. Per questo, a marzo, aveva destato qualche preoccupazione la visita di Pompeo (rigorosamente lontana dai riflettori). In calendario subito dopo l’invasione russa dell’Ucraina, rischiava di innestarsi sulla narrativa del Partito comunista, che, come dopo la caduta di Kabul, ha subito insistito per dire ai taiwanesi: «Smettetela di flirtare con gli americani, nel momento del bisogno vi abbandoneranno come hanno fatto con gli afghani prima e gli ucraini poi». Visto che Pompeo e i trumpiani ascrivono la mossa di Vladimir Putin alla debolezza di Biden, eventuali parole fuori registro dell’ex segretario di Stato avrebbero potuto creare un mix letale per l’opinione pubblica taiwanese. Una delegazione di alti funzionari assemblata in fretta e furia e spedita a Taipei da Biden in anticipo di 48 ore su Pompeo ha smussato gli angoli, consentendo, tra l’altro, una presa di distanze implicita da quello che avrebbe detto anche agli occhi di Pechino.

![]()

I paragoni tra Taiwan e Ucraina, peraltro, non colgono le profonde differenze che intercorrono tra i due territori. Tutti gli attori in campo hanno caratteristiche diverse. Taipei è un attore economico cruciale a livello globale, ben più di Kiev. Pechino continua a perseguire la «riunificazione» (annessione per i taiwanesi) pacifica, anche perché considera Taiwan parte del suo territorio e dichiararle guerra sarebbe, dal suo punto di vista, come dichiarare guerra a se stessa. Washington ha interessi ben diversi su Taiwan rispetto a quelli mantenuti sull’Ucraina. Se la Cina è il rivale numero uno, Taipei è meno sacrificabile rispetto a Kiev.

I paralleli però ci sono soprattutto a livello retorico, con ricadute sull’opinione pubblica.

«All’inizio dell’invasione russa c’era molta preoccupazione, ma ora il governo taiwanese è almeno in parte sollevato guardando al sostegno ricevuto da Kiev in termini di aiuti militari e sanzioni alla Russia», spiega Jay Chen, capo redattore della Central news agency, agenzia di stampa taiwanese. «Più gli ucraini resistono e più lo fanno grazie all’aiuto dei partner occidentali e più anche i taiwanesi guadagnano convinzione che in un ipotetico conflitto futuro potrebbero fare lo stesso», prosegue Chen.

Recenti sondaggi mostrano che la percentuale di cittadini disposti a combattere per difendere Taiwan è notevolmente cresciuta, anche se è scesa la fiducia in un intervento militare diretto degli Usa in caso di invasione cinese. In questo senso, l’opinione pubblica ora sembra più disposta ad accettare mosse fino a qualche tempo fa impopolari come un’estensione della leva militare e un ampliamento del programma dedicato ai riservisti. Mentre aumentano le richieste agli Usa (anche del Giappone attraverso le parole dell’ex premier Shinzo Abe) di abbandonare l’ambiguità strategica.

Non è un caso che su Taiwan non ci sia spazio per nessun tipo di negoziato. Gli Usa non trattano e fanno passi verso Taipei; Pechino ribadisce che la «riunificazione» è un obiettivo «storico» e considera quella di Taiwan una questione interna. Utilizzando, tra l’altro, la propaganda russa sulla guerra in Ucraina in funzione anti Usa e anti Nato perché le è funzionale in Asia-Pacifico. Così come l’estensione dell’Alleanza Atlantica in Europa orientale ha «gettato benzina sul fuoco» e causato il conflitto in Ucraina, dice la Cina, i tentativi di accerchiamento in corso con le varie piattaforme di sicurezza come Quad (alleanza strategica Usa, India, Giappone e Australia, siglata nel 2017) e Aukus (Australia, Regno Unito, Usa, in partenariato strategico militare dal 2021) gettano benzina sul fuoco in Asia-Pacifico. Ergo: «Se in futuro ci sarà una guerra su Taiwan non sarà colpa nostra».

![]() La guerra in Ucraina sta portando Pechino ad aumentare la sua capacità di fuoco e la sua potenza nucleare, nel tentativo di scoraggiare non solo Taiwan a difendersi, ma anche Washington a intervenire. La stessa cosa provano a fare gli Usa facendosi vedere più spesso dalle parti dello stretto e organizzando tentativi di Nato asiatiche. Contestualmente, Xi affila l’arsenale normativo per sottomettere i taiwanesi.

La guerra in Ucraina sta portando Pechino ad aumentare la sua capacità di fuoco e la sua potenza nucleare, nel tentativo di scoraggiare non solo Taiwan a difendersi, ma anche Washington a intervenire. La stessa cosa provano a fare gli Usa facendosi vedere più spesso dalle parti dello stretto e organizzando tentativi di Nato asiatiche. Contestualmente, Xi affila l’arsenale normativo per sottomettere i taiwanesi.

Liste nere (esiste in Rpc una legge antisecessione che sanziona i secessionisti usando le black list, ndr), una possibile futura legge che prenda di mira non più i secessionisti ma tutti coloro che non si prodigano alla riunificazione. Basi legali per ipotetiche azioni militari.

In un complicato gioco di specchi e di deterrenza incrociata, entrambe le potenze percepiscono il rivale voglioso di cambiare lo status quo e dunque si sentono incentivate a testare le rispettive linee rosse. Taiwan, nel mezzo, cerca di non recidere completamente il rapporto con la Repubblica popolare. L’interscambio commerciale, che ha raggiunto il suo record storico nel 2021 nonostante le tensioni politiche, e l’approvvigionamento tecnologico della Rpc (con i grandi colossi che fungono da veri e propri attori diplomatici in assenza di dialogo tra i due governi), sono leve fondamentali alle quali Taiwan non vuole rinunciare, nonostante le pressioni americane. Ad esempio, per i semiconduttori Biden sta cercando di costruire catene di approvvigionamento «democratiche» che escludano Pechino. O, se fosse costretta a rinunciare agli affari con la Cina, chiederebbe garanzie più chiare di una difesa completa agli Usa.

C’è chi ritiene che i rapporti tra Pechino e Taipei abbiano già oltrepassato il punto di non ritorno e che il confronto diretto sullo stretto sia solo questione di tempo, a prescindere da come andrà in Ucraina. Eppure, c’è anche chi vede le cose diversamente. «Se non ci sarà la guerra, il corso degli eventi può nuovamente cambiare direzione», sostiene Chen Kuan-Ting, amministratore delegato del think tank taiwanese NextGen, ben inserito nelle dinamiche politiche locali. «Durante l’era di Hu Jintao i taiwanesi avevano iniziato a guardare alla Cina in un’altra maniera, e tantissimi hanno deciso di andare dall’altra parte dello stretto a lavorare o vivere», dice Chen. «Pechino può ancora riuscire a cambiare la sua immagine, se vuole conquistare il cuore dei taiwanesi, ha tanti modi per farlo. Ma se usasse la forza, quella possibilità si cancellerebbe e ogni rapporto verrebbe tagliato. Come sta succedendo tra Russia e Ucraina», prosegue Chen. Ma in che modo? «Condividiamo la stessa lingua e la stessa cultura, abbiamo rapporti profondi a livello commerciale: i taiwanesi non vogliono essere unificati, ma il dialogo potrebbe ripartire, se il Pcc (Partito comunista cinese) scegliesse di essere più aperto e non mostrare solo i muscoli», conclude Chen. «Non so, magari accadrà quando la Cina avrà un nuovo leader».

Tra pochi mesi, al XX Congresso, Xi dovrebbe però ricevere lo storico terzo mandato. E le lancette della nuova era continuano a scorrere.

Lorenzo Lamperti

Lorenzo Lamperti. Giornalista professionista, è direttore editoriale di China Files, scrive di Asia orientale per varie testate tra cui La Stampa, il Manifesto, Wired e think thank come Ispi.

China Files. È un collettivo di giornalisti, sinologi ed esperti di comunicazione specializzati in affari asiatici. Nata a Pechino nel 2008 come agenzia stampa focalizzata sulla Cina si è ampliata fino a coprire l’intera Asia. Ha già collaborato con MC. www.china-files.com

![]()

testo di Marco Bello |

La missionaria inglese Gladys Aylward (abbiamo raccontato la sua storia su MC ottobre 2021), dopo aver lasciato la Cina continentale nel 1949, avrebbe voluto tornarci nel 1957, ma si era vista rifiutare l’ingresso, nonostante fosse naturalizzata cinese. Si era quindi recata a Hong Kong, dove aveva lavorato per assistere i rifugiati cinesi, che in gran numero fuggivano dalla guerra civile, fondando con altri la Hope Mission.

Gladys si spostò poi a Taiwan (Formosa), dove nel 1949 il leader nazionalista Chang Kai-shek, in guerra con i comunisti di Mao, aveva ripiegato con le sue truppe, per quella che pensava sarebbe stata una ritirata temporanea. E invece sarebbe diventata la Repubblica di Cina, ancora oggi contestata dalla Repubblica popolare cinese.

«Non rimasi ad Hong Kong. Ancora una volta credevo di dover fare un passo successivo, e andai a Formosa. Ancora una volta, non sapevo perché vi stavo andando. Ma sapevo che era quello che dovevo fare», scrisse in seguito Gladys Aylward.

A Taipei (la capitale), dopo aver iniziato ad accogliere bambini orfani in un hotel che aveva preso in affitto nella zona di Beitou, Gladys Aylward venne aiutata dalla Ong statunitense World Vision ad acquisire un terreno nella zona di Muzha (1959). Lì iniziò la costruzione di un centro per bambini, chiamato Bethany nursey school.

Galdys morì il 3 gennaio 1970, ma i suoi collaboratori portarono avanti il progetto. Così, quello che dal 2010 venne rinominato Bethany children’s home (Bch), ha festeggiato i suoi primi 60 anni nel 2019 e continua a operare.

![]()

Ma sono tempi di grandi novità per l’opera fondata da Gladys Aylward. Da qualche anno erano iniziati i lavori per un nuovo edificio che corrisponde anche a una nuova «vision». Inoltre, nei primi mesi del 2020 da Taipei parte una telefonata, per l’altra parte del pianeta, che raggiunge Sharon Chiang a Seattle, negli Stati Uniti.

«Attraversavo un periodo di riflessione. Avevo passato la cinquantina e da venti anni lavoravo nella pastorale delle famiglie e dei bambini, per la Evangelical chinese church di Seattle (Ecc). Non avrei avuto altri vent’anni per lo stesso servizio, e volevo fare chiarezza sulla mia personale missione, per non avere rimpianti alla fine della vita». Ci racconta Sharon Chiang. La incontriamo tramite una piattaforma online: un viso solare, nel quale anche gli occhi sembrano sorridere dietro gli spessi occhiali.

![]()

«Avevo sempre cercato di mettere insieme i concetti di benessere dei bambini e relazioni famigliari, molto legati tra loro, ma non sempre presi in considerazione in modo olistico. Mi era chiaro che, per il resto della mia vita, le mie priorità erano tre: la formazione degli insegnanti dei bambini, le relazioni famigliari e il recupero delle coppie di genitori che entrano in conflitto. Perché i divorzi nel mondo sono sempre più frequenti, e i bambini sono le principali vittime delle separazioni».

Sharon è originaria di Taiwan, e dopo la laurea in educazione infantile, nel 1991, ha avuto la possibilità di trasferirsi a Seattle per continuare la sua formazione in «educazione e relazioni famigliari». Ha poi fatto un master sugli stessi temi e ha iniziato a lavorare per la Ecc. Infine, anni dopo, ha conseguito un dottorato sulle stesse tematiche: «Non avrei mai pensato di fare un dottorato, pensavo fossero studi per gente intelligente. L’ho fatto per approfondire con una ricerca il mio lavoro sul campo», ci confida con modestia.

Poi arriva la telefonata di un suo ex capo da Taipei: le chiede di prendere la direzione del Bethany children’s home, che sta passando un periodo complicato.

Dopo trent’anni di vita a Seattle, un marito violinista nella filarmonica locale, la scelta non è facile: «Ho pensato alle mie capacità, le mie conoscenze, e valutato se sarei stata all’altezza. Non conoscevo nulla sulla direzione di organizzazioni. Inoltre il Bethany (così chiama famigliarmente il centro, ndr) aveva un nuovo palazzo, molto bello, che avrebbe potuto portare la gente a pensare “siete molto ricchi”, mentre invece era indebitato. E come si poteva fare raccolta fondi in quella situazione? Queste erano le sfide maggiori che mi hanno fatto esitare. Infine, penso che Dio mi abbia toccato: Lui sarebbe stato con me, mi avrebbe aiutato. Quindi, anche se sarebbe stata una grande sfida, una grande responsabilità, un grande cambiamento, dentro di me mi sentivo davvero in pace. Ho pensato di andare avanti, e siamo partiti per Taiwan».

E continua: «Poi ho imparato di più su Bethany, ho letto sulla fondatrice, Gladys Aylward. Ho pensato di essere privilegiata di avere questo incarico, perché, posso immaginare, per lei la missione fu molto difficile. Passò attraverso esperienze molto dure, nella Cina continentale. Ma anche a Taiwan, quando arrivò, era un momento storico complesso, c’era molta povertà, la gente non aveva risorse né servizi, c’erano molti orfani, e nessun fondo per aiutarli».

La direttrice ci spiega quali sono le attività che attualmente si svolgono al Bethany.