L’ad gentes della cooperazione

testo di Chiara Giovetti |

Salute mentale in Costa d’Avorio, biogas per le scuole del Kenya, rifugiati venezuelani in Brasile. Sono tre degli ambiti nei quali i missionari della Consolata si impegneranno in questo 2020, cercando di coniugare la più che centenaria esperienza di lotta alla povertà con gli attuali temi dell’inclusione e dell’ambiente.

1. Costa D’Avorio

La malattia mentale, terra di nessuno della sanità

«Si può dire che i malati mentali siano l’ad gentes del mondo della salute: quelli che nessuno ha ancora avvicinato, di cui nessuno vuole occuparsi». Padre Matteo Pettinari, missionario italiano che lavora a Dianra, Costa d’Avorio, usa questa immagine per sottolineare come la salute mentale sia ancora un ambito inesplorato e ai margini, così come ad gentes indica appunto la missione che si rivolge a chi ancora non è stato raggiunto dall’annuncio del Vangelo.

Insieme ai confratelli padre Ariel Tosoni, argentino, e padre Raphael Ndirangu, kenyano, padre Matteo ha avviato un dialogo con la sanità pubblica ivoriana, in particolare con il professor Asséman Médard Koua, direttore dell’ospedale psichiatrico di Bouaké – struttura sanitaria che si occupa della salute mentale di tutta la regione settentrionale del paese – e con la sua équipe. «L’ospedale in cui il professor Koua lavora», spiega padre Ariel, «dovrebbe gestire i pazienti psichiatrici di un bacino d’utenza pari a undici milioni di persone».

Numeri in linea con quelli riportati sul sito di Samenta-com@, il progetto di salute mentale comunitaria lanciato dal ministero della Salute e igiene pubblica ivoriano e dalla tedesca Mindful-Change-Foundation.

In Costa d’Avorio, si legge sul sito, a partire dal 2002 la popolazione è stata colpita psicologicamente e socialmente dalle varie crisi, cioè dai disordini e conflitti che hanno scosso il paese nel primo ventennio del XXI secolo. L’offerta e l’accesso alle cure per la salute mentale sono limitati: due ospedali psichiatrici pubblici e circa trenta psichiatri per oltre 26 milioni di abitanti.

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, le persone colpite da disturbi mentali e neurologici sono presenti in tutte le regioni del mondo, in tutti i contesti sociali e in ogni fascia d’età, indipendentemente dal livello di reddito dei loro paesi. A livello mondiale, il peso di questi disturbi sul carico complessivo delle malattie è del 14%; nei paesi a basso reddito tre su quattro pazienti affetti da tali disturbi non hanno accesso alle cure di cui hanno bisogno.

«Chi li aiuterà se non voi?»

In Costa d’Avorio esiste un coordinamento chiamato Urss-Ci, acronimo di Unione dei religiosi e delle religiose nella salute e nel sociale in Costa d’Avorio, del quale i missionari della Consolata sono parte. «Il professor Koua ci ha avvicinato in quanto membri Urss-Ci», spiegano ancora i padri Matteo, Ariel e Raphael. «La sanità pubblica fatica a seguire questi malati, ci ha detto il medico: se anche voi religiosi impegnati nell’ambito sanitario restate prigionieri di timori e remore e li rifiutate, allora chi li aiuterà?».

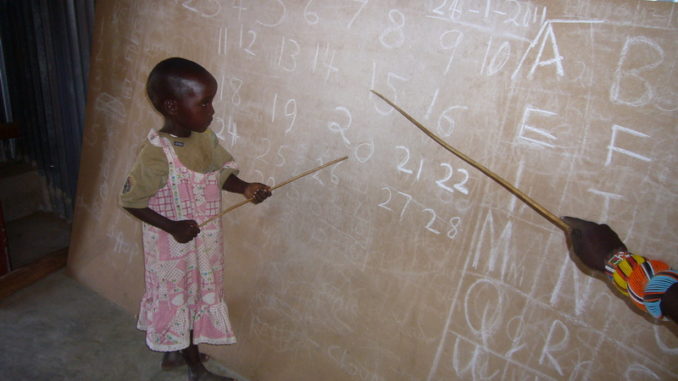

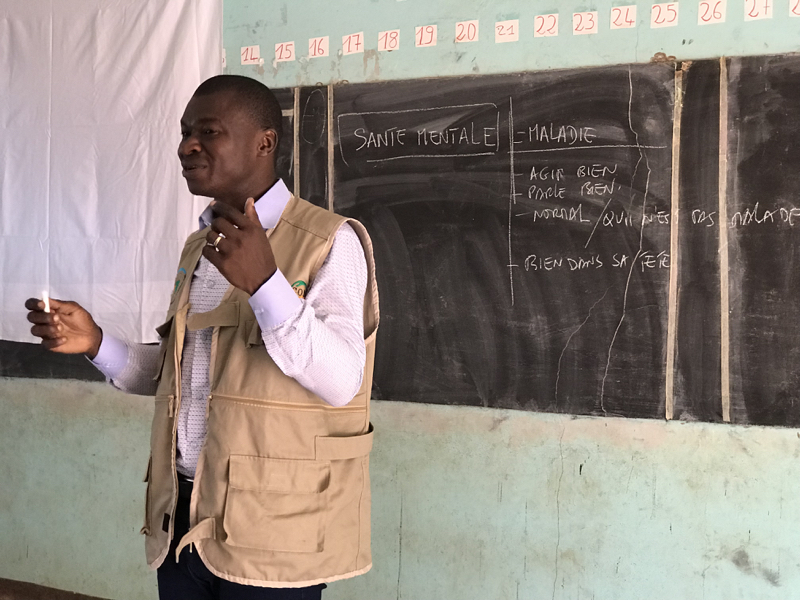

A questo primo dialogo è succeduta poi una sessione di formazione che lo psichiatra ha tenuto al centro sanitario Beato Joseph Allamano (Csja) di Dianra, gestito dai missionari della Consolata, e l’avvio di una collaborazione che ha coinvolto anche il neonato Distretto sanitario di Dianra per mezzo del suo direttore.

Sono già attivi alcuni servizi che permettono di seguire pazienti affetti da epilessia e da malattie psichiatriche: tutte persone che la comunità emargina perché le considera possedute.

«Fin dalla prima visita del professor Koua al centro sanitario», racconta padre Matteo, «abbiamo toccato con mano l’urgenza di fornire servizi in questo ambito. Noi missionari non avevamo fatto preventivamente una grande pubblicità alla cosa. Avevamo giusto segnalato, durante la messa e nelle comunità di base, che sarebbe venuto un medico specializzato in salute mentale e che, se qualcuno conosceva persone con disturbi di questo tipo, poteva farle venire per una consultazione: si sono presentate 72 persone solo il primo giorno».

Oggi il centro di Dianra lavora applicando un protocollo e utilizzando schede fornite da Samenta-com; offre consultazioni ai pazienti per identificarne con precisione, sulla base di una serie di domande contenute nelle schede, il tipo di disturbo e definire poi la terapia.

Formare operatori

ll 2020 sarà dunque l’anno in cui si penserà a come dare maggior forma, struttura ed efficacia a questa collaborazione appena partita e già così significativa. «Certo», riconoscono i missionari di Dianra, «non possiamo fare un centro psichiatrico. Ma se già con la formazione del nostro personale sanitario siamo in grado di accompagnare diverse di queste persone che prima erano lasciate ai margini, perché non pensare a uno spazio piccolo e semplice da costruire – ad esempio un appatam, la versione locale della paillote – che diventi una sorta di centro dove i pazienti possano svolgere attività diurne?».

Lo spazio, per come lo stanno concependo i missionari, potrebbe ospitare corsi di teatro, danza e varie forme di arte-terapia che vanno dalla pittura alla musica e alla scrittura, e diventerebbe un luogo dove, anche grazie all’aiuto di volontari, si ferma la dinamica di emarginazione e ci si sforza, viceversa, di invertirla, riavvicinando di nuovo i pazienti psichiatrici al resto della comunità attraverso l’arte come strumento di socializzazione.

2. Kenya, il biogas

Energia pulita per le scuole

La ricerca di fonti energetiche rinnovabili resa urgente negli ultimi anni dalla necessità di limitare le emissioni di anidride carbonica ha portato maggior attenzione sulle cosiddette biomasse, di cui fanno parte i rifiuti biodegradabili derivanti dall’agricoltura e dall’allevamento. Il biogas può essere prodotto a partire da questi rifiuti e utilizzando i cosiddetti digestori.

I digestori, spiega la Fao, sono grandi serbatoi in cui il biogas viene prodotto attraverso la decomposizione di materia organica mediante un processo chiamato digestione anaerobica. Sono chiamati digestori perché il materiale organico viene «mangiato» e digerito dai batteri per produrre biogas@.

Nel 2019, una delle strutture educative gestite dai missionari della Consolata in Kenya, la scuola materna e primaria Familia Takatifu (Santa Famiglia) di Rumuruti, in Kenya, ha utilizzato questo metodo per dotarsi del gas necessario a soddisfare il fabbisogno di energia della cucina che serve gli oltre 700 allievi della scuola.

Il progetto, finanziato da Caritas Italiana nell’ambito del suo programma che sostiene ogni anno centinaia di microprogetti nel mondo, si è concluso lo scorso gennaio e ha visto diverse fasi: lo scavo dello spazio dove collocare il digestore, la costruzione di quest’ultimo in cemento, l’introduzione della biomassa nel digestore, la sua messa in funzione per la produzione di biogas e l’installazione nelle strutture della scuola di un impianto in grado di portare il gas dal punto dove viene prodotto alla cucina.

I vantaggi del biogas

«La scuola ora usa il sistema a biogas per la cottura dei cibi, la bollitura dell’acqua e anche, in parte, per l’illuminazione», riporta il responsabile di progetto padre Denis Mwenda Gitari. «Il residuo prodotto, inoltre, si può usare come fertilizzante per l’orto della scuola e», conclude il missionario, «il biogas ci permette ora di risparmiare sui costi necessari a garantire la qualità e la continuità delle attività scolastiche».

Già nel 2013 a Familia ya Ufariji, la casa per i ragazzi di strada che i missionari della Consolata gestiscono nella capitale Nairobi, si era installato un biodigestore che usava scarti e rifiuti della struttura integrati con quelli derivanti dall’allevamento di sei mucche e tre vitelli@. Nel corso del 2020 si tenterà poi di portare il biogas anche nella scuola primaria di Mukululu.

Le tecnologie per la produzione di questo tipo di energia si sviluppano continuamente e cercano di adattarsi alle esigenze e al potere d’acquisto delle comunità rurali dove vengono utilizzate. Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo delle Nazioni Unite (Ifad) promuove, nel suo portale dedicato alle soluzioni per lo sviluppo rurale individuate dalle comunità locali@ , un sistema per la produzione di biogas che è più flessibile@ perché utilizza plastica e non cemento per costruire digestori trasportabili, facili da installare e rapidamente produttivi.

3. Boa vista

La migrazione venezuelana

La situazione politica ed economica del Venezuela non ha ancora smesso di spingere migliaia di persone a emigrare. L’Alto Commissariato Onu per i rifugiati parla di 4 milioni e mezzo di migranti e rifugiati Venezuelani nel mondo@.

Il reportage di Marco Bello e Paolo Moiola, di cui nel numero scorso di MC è uscita la prima puntata@ – vedi questo MC pag. 10 -, ha raccontato la vita dei migranti venezuelani arrivati nello stato brasiliano di Roraima e, in particolare, delle oltre 630 persone che vivono in uno spazio occupato e autogestito a Boa Vista. Ka Ubanoko, questo il nome dello spazio, ospita 150 famiglie indigene in prevalenza di etnia warao, ma ci sono anche gruppi E’ñepa, Cariña, Pemon e 76 famiglie non indigene.

Un’équipe itinerante di missionari della Consolata assiste questi rifugiati e migranti: da fine luglio 2019, cento bambini e venti adulti hanno cominciato a ricevere ogni martedì e venerdì un pasto preparato sul posto da volontari. I fondi per l’intervento sono venuti da donatori privati che sostengono direttamente l’Istituto missioni Consolata (Imc), da benefattori della città di Boa Vista e da alcune parrocchie del Sud del Brasile più sensibili alla situazione dei migranti e dei rifugiati.

Dallo scorso dicembre, grazie al sostegno di un donatore statunitense, è stato possibile intensificare e stabilizzare il programma di lotta alla malnutrizione, estendendolo a 12 mesi (cioè per tutto il 2020) e aumentando fino a 150 i bambini e a trenta gli adulti assistiti.

Bambini sradicati

«Una delle conseguenze più preoccupanti di questa situazione», riportava lo scorso autunno il consigliere generale Imc, padre Jaime Patias, al rientro dalla sua visita a Ka Ubanoko, «è che questi bambini, completamente sradicati, non riceveranno per mesi, forse per anni, alcuna forma di istruzione». Uno dei rischi connessi alla crisi venezuelana, in altre parole, è quello di far crescere una generazione di giovani privi di formazione e di competenze, limitando molto le loro possibilità di contribuire in modo attivo alla ricostruzione del loro paese.

Per questo, prima del pasto, i bambini seguiti dall’équipe missionaria ricevono almeno una formazione civico-sociale. Nel corso del 2020 si valuterà la fattibilità di un intervento il cui obiettivo sia quello di fornire a questi bambini una formazione più continua e strutturata.

Chiara Giovetti