Taiwan. Una società plurale

C’è stato un tempo dell’oro per le religioni. Mentre oggi la situazione è stabile. La storia dell’isola ha portato a una società complessa e diversificata. Libertà e pluralità sono una grande ricchezza. Ma le sfide attuali non sono da sottovalutare. Reportage dall’isola di Formosa.

Hsinchu, 16 settembre. È sera e fa ancora caldo umido a Ximen street. Nel cortile della chiesa Sacro Cuore di Gesù c’è movimento. Ci sono persone indaffarate con scatole e pentole di cibo, altre montano piccole griglie per cuocere alla brace. Altre ancora portano strumenti musicali. Entrano ed escono dai locali della struttura. Sono i parrocchiani che stanno preparando la festa della luna o festa di metà autunno. È una ricorrenza importante a Taiwan e ha origini antiche, nata dal ringraziamento per il raccolto.

«Facciamo la festa con il barbecue», ci dicono. Molti di loro sono di mezza età, alcuni anziani ma molto dinamici. I giovani sono pochi. La parrocchia è gestita dai Missionari della Consolata dal 2017 ma è stata fondata dai Gesuiti nei primi anni Cinquanta. Questa era la base dei padri della Compagnia di Gesù per tutta la diocesi di Hsinchu (cfr. MC dicembre 2024).

Ma per capire la storia della Chiesa cattolica a Taiwan, occorre fare un passo indietro.

Invasione

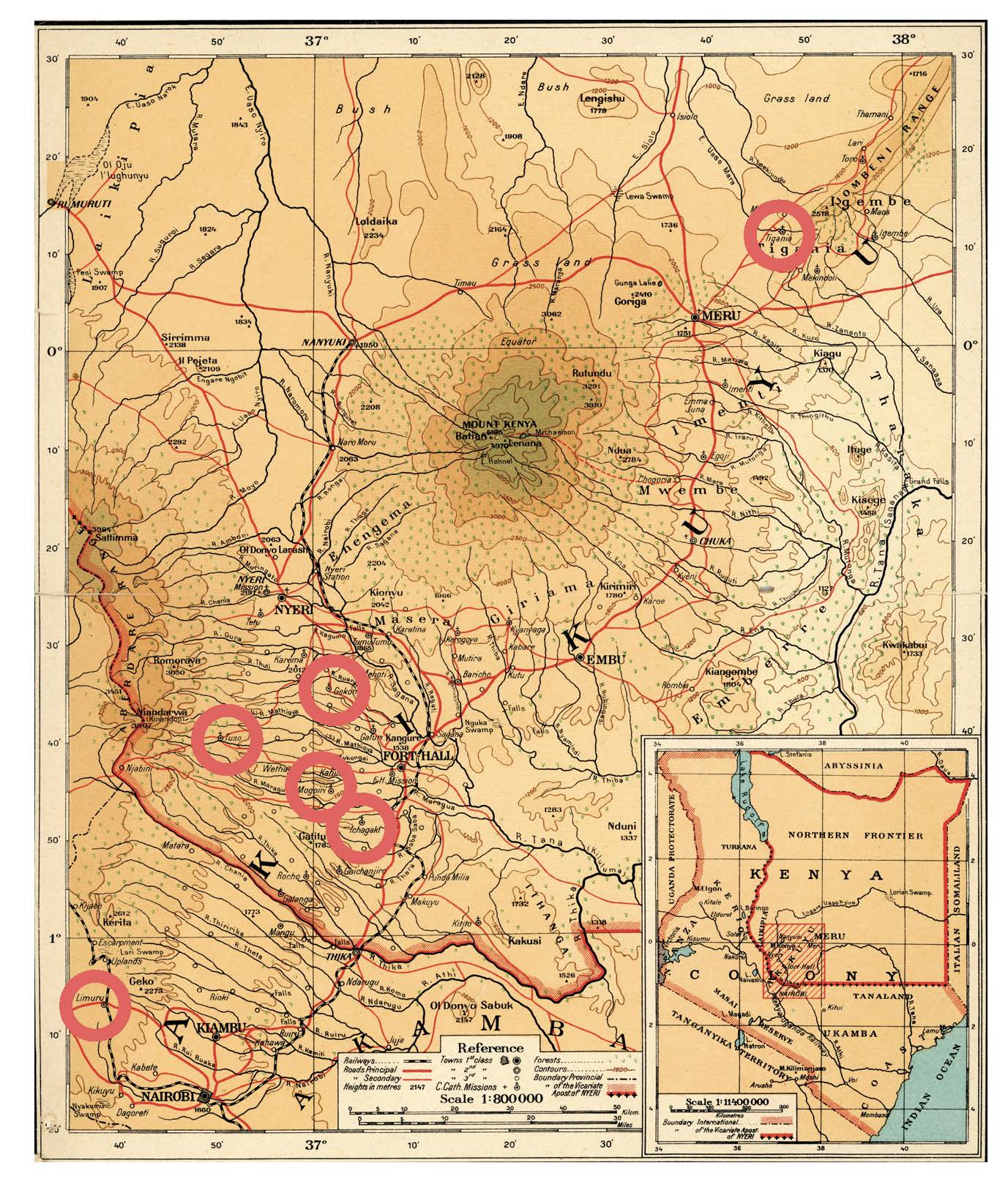

Fino alla fine della Seconda guerra mondiale, i cattolici a Taiwan erano pochissimi, circa 25-30mila, molti concentrati nel Sud. Nel 1949, quando i nazionalisti di Chang Khai-shek (e del suo partito, il Kuomintang) persero la guerra civile contro i comunisti di Mao Tse-dong in Cina e decisero di riparare temporaneamente sull’isola. Taiwan era tornata in mani cinesi nell’ottobre del 1945, «restituita» dal Giappone sconfitto nella Seconda guerra mondiale.

Taiwan fu dunque «invasa» da funzionari dell’apparato statale, militari dell’esercito nazionalista, politici, famiglie di ricchi commercianti. Si parla di oltre un milione e mezzo di persone su circa 11 milioni di abitanti dell’isola. Anche molte infrastrutture, reperti dell’impero cinese e, ovviamente, le riserve aurifere, vi furono traslate. Chang Khai-shek stabilì il suo quartier generale a Taipei, in attesa di contrattaccare e recuperare territorio sul continente.

Gli abitanti, prima dell’invasione dei mainlander, erano costituiti dai diversi gruppi aborigeni (austronesiani, che parlavano lingue distinte ed erano spesso in contrasto tra loro), il popolo Hakka (originario del Nord della Cina) e quello Hokklo (giunto dal Sud, la regione dall’altra parte dello Stretto di Formosa). Questi ultimi sono gruppi etnici cinesi di antica migrazione, che parlavano lingue completamente diverse e non intellegibili. Il giapponese era utilizzato come lingua di comunicazione tra i gruppi, mentre il mandarino, la lingua comune cinese, era poco usato e solo dalle élite culturali.

![]()

Trasferimento in massa

Intanto, sul continente, il nuovo regime installatosi a Pechino iniziò una persecuzione di religiosi e fedeli delle varie religioni, in particolare cristiani e buddhisti,

I cattolici non fecero eccezione: «In quegli anni – ci racconta padre Edi Foschiatto, missionario saveriano a Taiwan da trent’anni – preti, religiosi e religiose lasciarono la Cina continentale e vennero sull’isola. Tant’è che il territorio fu suddiviso e affidato a diverse congregazioni. Anche i vescovi erano da “sistemare” e si costituirono sei diocesi e l’arcidiocesi di Taipei. Ai Gesuiti toccò proprio la diocesi di Hsinchu, che ha una parte di pianura e anche una zona montagnosa».

Padre Jeffrey Chang, gesuita delle Hawaii, professore di Teologia della Chiesa alla Fu Jen University di Taipei (l’università cattolica fondata a Pechino nel 1925 e trasferita a Taipei nel 1959 dalla Società del Verbo Divino e dalla Compagnia di Gesù), sviluppa il discorso: «In quegli anni ci fu un enorme flusso di risorse umane e finanziarie della Chiesa cattolica verso Taiwan. E questo avvenne in poco tempo. Inoltre, si pensava che sarebbe stato un passaggio temporaneo».

Gli anni Cinquanta e Sessanta furono un periodo di grandi investimenti da parte della Chiesa, grazie alla presenza di personale e ai fondi di entità ecclesiastiche in Europa e Stati Uniti. Il contesto taiwanese era quello di una società povera e poco sviluppata. Il numero dei fedeli aumentò, grazie ai cattolici in fuga dalla Cina comunista, ma soprattutto perché molti taiwanesi abbracciarono questa fede. Si arrivò a oltre 300mila, cifra che è rimasta stabile fino ad oggi.

«La Chiesa cattolica portò welfare, in termini di ospedali e scuole di ogni ordine e grado, comprese le università – continua padre Chang -, ma anche valori umani e cultura. Ad esempio, fu pioniera nel campo delle trasmissioni radio. Mentre nel periodo della crescita economica, sviluppò il sistema delle casse cooperative, per finanziarono le piccole imprese, partecipando attivamente, in quella fase, allo sviluppo economico e sociale (spinto proprio dalle microimprese famigliari negli anni 70 e 80, ndr). Sempre con l’obiettivo di trasmettere valori: moralità, rispetto della vita umana, cooperazione e armonia sociale».

Un percorso simile fu fatto anche dalle diverse confessioni protestanti, in particolare presbiteriani, anglicani e battisti.

![]()

Una realtà piccola

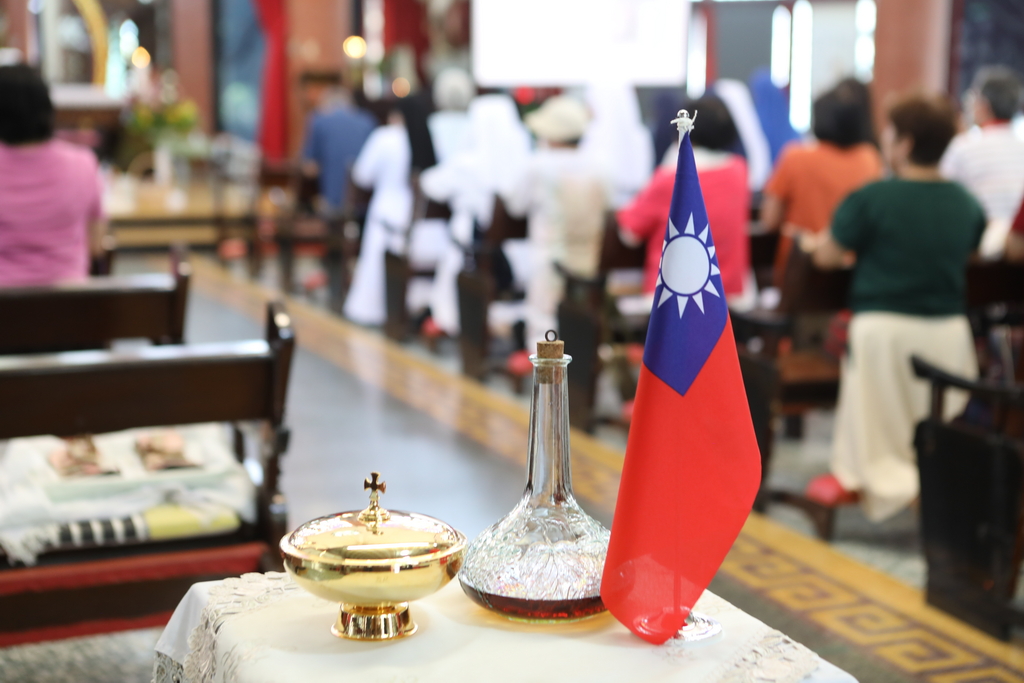

Oggi la Chiesa cattolica è una realtà piuttosto piccola nel panorama nazionale – conta circa 1,4% dei 23,5 milioni di taiwanesi -, ma ha un impatto sociale importante, grazie alle attività nei settori educativo, sanitario, aiuto ai migranti, che le è riconosciuto.

«Una delle sfide della chiesa taiwanese oggi – secondo padre Chang -, è che, terminata la generazione dei missionari degli anni tra i 50 e i 70 e vista l’esiguità dei numeri, occorre definire come saranno gestite tutte queste strutture, e trovare un nuovo equilibrio». L’invecchiamento della popolazione e la mancanza di vocazioni locali, apre anche il grande problema della gestione delle parrocchie.

La festa della luna al Sacro Cuore di Hsinchu ci fornisce qualche risposta. I missionari della Consolata, presenti nel Paese da 10 anni, hanno la gestione di questa e di altre due parrocchie della diocesi Xinpu e Xinfong (cfr. MC dicembre 2024). Sono originari di sei paesi di Africa, Sud America e Asia.

I parrocchiani paiono molto attivi: c’è chi cuoce salsicce e altre carni sulle griglie, chi distribuisce piatti di riso, chi organizza un concerto con tanto di chitarre elettriche, basso e amplificatori. Si respira aria di comunità, oltre che di festa.

Diversità

Non lontano da Ximen street ci inoltriamo in un grande mercato coperto. Si estende per l’intero isolato. Dentro vi si trova di tutto. Ogni merce e cibo, dai noodles (spaghetti di riso o soia) ai bao (fagotti di pastella ripieni di maiale o altro). C’è un teatrino, dove un gruppo di donne, in costume (alcune vestite da uomini con barba e baffi) esegue una rumorosa performance. Girovagando dentro il mercato accediamo a una grande sala con dei tavoli. Qui diverse persone sono intente a confezionare dei pacchi regalo. Più avanti scorgiamo degli altari, con grandi statue dorate, imbanditi come fosse una festa, e carichi di offerte di ogni tipo, dalla frutta, ai fiori, alle bottigliette d’acqua. Siamo entrati nel tempio Du Cheng Huang o del «Dio della città», che si sviluppa dentro il mercato, con diverse sale anche di una certa ampiezza. Assistiamo a un susseguirsi senza sosta di pellegrini che accendono le bacchette di incenso, fanno gesti rituali davanti alle diverse divinità, poi le piantano in bacili di svariata dimensione pieni di sabbia di fronte agli altari. Con nostro stupore assistiamo a un rito che inizia all’improvviso. La posizione strategica dentro al mercato, favorisce il via vai dei fedeli.

A Taiwan si trova una grande varietà di religioni. Le principali sono il buddhismo, che secondo un sondaggio di Academia sinica del 2021 sarebbe seguito da circa il 20% della popolazione, e il taoismo, circa il 19%. Altre indagini forniscono percentuali più elevate ma non ci sono dati ufficiali. Le chiese protestanti raccolgono circa il 5,5% dei fedeli, mentre il yiguandao (o ikuadao, una religione sincretica originaria della Cina) è al 2,2% e infine il cattolicesimo.

Le religioni popolari

Ma la religione, meglio le religioni, che hanno più seguito sono, senza dubbio, quelle popolari, o folk religions. Sarebbero seguite, sempre secondo i dati di Academia sinica, da circa il 28% dei taiwanesi. Si tratta di una religione che segue una moltitudine di divinità.

«È una religione degli spiriti – ci dice padre Edi -. Fa da collegamento con gli antenati e con i defunti. Non ha leader o regole particolari, ma alcune feste importanti, nel mese di agosto e il 5 aprile, il giorno dei morti. Ha alcune liturgie legate al taoismo e officiate da sacerdoti taoisti. Nei templi c’è mescolanza: si può trovare la statua di Buddha assieme a tante divinità popolari. C’è quella dei soldi, per la giustizia, dei bambini, per gli esami».

«Le folk religions – ci racconta Jeffrey Chang -, statisticamente sono quelle che hanno più seguaci, ma essi non hanno nessuna affiliazione tra loro. I luoghi di culto sono una moltitudine: templi, piccoli o grandi che si vedono ovunque per strada a Taiwan. Inoltre una persona può andare in un tempio e nell’altro, pregare diverse divinità, e cambiare negli anni, a seconda della necessità. È un senso di credenza multipla, da non confondere con sincretismo».

Continua il professore: «L’esclusività religiosa non è una caratteristica della società taiwanese. Non c’è mai stato un gruppo maggioritario che ha monopolizzato la società o il potere politico, né una religione di Stato o un culto obbligatorio. C’è sempre stata pluralismo e tutte le religioni sono minoranze, nessuna è dominante. Gli stessi buddhisti sono suddivisi in svariate correnti, diverse tra loro. Non ci sono molti paesi come questo. D’altronde anche prima che arrivassero popoli da fuori, qui vivevano i gruppi aborigeni, ognuno con la propria lingua e fede, e nessuno in grado di conquistare tutta l’isola».

![]()

Lo Stato e le religioni

Jeffrey Chang fa alcuni confronti: «Qui c’è un rapporto diverso tra Stato e religione rispetto a quello che si ha in Europa o negli Usa. A Taiwan non c’è, e non c’è mai stato, il controllo dello Stato sulla religione o viceversa. Da un lato c’è libertà di associazione, di espressione e di culto. Dall’altro un gruppo religioso non tenterà mai di influenzare il governo o il potere legislativo ai fini dei propri interessi, ad esempio per far passare leggi ad esso favorevoli».

E continua lo studioso: «I sociologi la chiamano twin toleration o accettazione mutua, e significa che la religione e la società e la politica hanno reciproco rispetto, dell’esistenza di una e dell’altra».

C’è, inoltre, una certa collaborazione: «Le strutture religiose sono le benvenute alla partecipazione, ad esempio quando ci sono disastri naturali. Le organizzazioni confessionali di emergenza e carità sono importanti per rispondere in questi casi».

La politica, comunque, tiene in considerazione le religioni: «Un altro aspetto interessante è che in tempo di elezioni, i politici visitano templi e chiese. Lo fanno per trovare supporto e devono farlo con molti, vista la diversità sul territorio».

Diversi interlocutori ci dicono che i rapporti tra le religioni sono buoni. C’è un certo livello di dialogo, ma i diversi gruppi collaborano tra loro più facilmente su tematiche sociali che su quelle teologiche. Non ci sono frizioni né particolari motivi di competizione.

A livello di ecumenismo tra cristiani ci sono molti scambi tra cattolici e protestanti. «La questione è che le istituzioni cattoliche sono molte, e anche le chiese protestanti sono diversificate, quindi c’è una certa dispersione».

Padre Edi, ad esempio, ci racconta dei buoni rapporti con la vicina chiesa presbiteriana, con la quale ci sono diverse iniziative e incontri ecumenici.

Contaminazioni positive

Visitiamo la cattedrale di Hsinchu costruita nel 1955. In una loggia c’è un altarino. Sopra un pannello con tante schedine ognuna delle quali riporta un nome. Di fronte il bacile con la sabbia per piantare i bastoncini di incenso fumanti. Se non fosse per il crocefisso al centro delle tessere, una statua della Madonna a destra e una di san Giuseppe a sinistra, si direbbe essere di fronte a un altare di una religione popolare. Invece no, i nomi cinesi sono quelli dei defunti della parrocchia e tutto l’insieme è l’altare degli antenati. Lo ritroviamo in ogni chiesa visitata, da quella di città, alla più piccola di montagna. È un elemento di collegamento con la cultura profonda locale.

Secondo padre Edi: «La sfida della Chiesa oggi a Taiwan è la missione. Si tratta di un popolo aperto a religioni ed esperienze. Le famiglie qui sono quasi tutte pluri religiose. Bisogna essere più missionari. L’impegno sociale della Chiesa verso chiunque aiuta l’azione missionaria. Ma occorre uscire dalla chiesa, essere in mezzo alla gente fare “carità” pratica. Così potremo avere più dinamismo e nuovi credenti. E non parlo solo dei giovani».

Jeffrey Chang insiste, nel suo perfetto inglese accademico: «Una delle caratteristiche distintive di Taiwan è la diversità etnica, culturale, religiosa. La maggior parte delle persone hanno una fede. Difficile dire quale. Affinché in una società plurale la gente stia insieme, lavori, cooperi, forse la democrazia non è la soluzione ideale, ma non ne abbiamo trovata una migliore finora. E funziona».

Marco Bello

Suor Maria Teresa Hu

una famiglia «pluri religiosa»

Maria Teresa Hu è taiwanese, è nata a Taipei nel 1960. Lei è una seconda generazione, perché suo padre è arrivato dalla Cina continentale nei primi anni Cinquanta, dopo la sconfitta dei nazionalisti nella guerra civile contro i comunisti. La incontriamo in una saletta dell’università cattolica Fu Jen di Taipei, alla facoltà di teologia St. Bellarmine, dove insegna teologia. Ci accoglie calorosamente e ci regala un ciondolo con il carattere cinese della felicità. «La mia famiglia non è cattolica, ma io ho studiato lingua e letteratura spagnola proprio qui, all’università dei gesuiti. Il mio background religioso sono le folk religions (religioni popolari), e solo grazie agli studi sono entrata in contatto con il cattolicesimo. Poco prima di laurearmi ho deciso di battezzarmi». È il 1982, dopo la laurea, Maria Teresa inizia a lavorare per aziende commerciali che hanno bisogno di personale con competenze linguistiche. Intanto matura la sua vocazione.

«Dopo cinque anni e mezzo ho preso la decisione di entrare nella congregazione delle Figlie di Gesù, di spiritualità ignaziana. Ho lasciato il lavoro e seguito la formazione di sette anni. Ho poi iniziato a lavorare in un collegio della nostra congregazione, in particolare nella scuola primaria».

Nel 1999 troviamo suor Maria Teresa a Roma per la professione e quindi per i voti un anno più tardi. Poi gli studi continuano con un master seguito da un dottorato, di nuovo alla Fu Jen university di Taipei.

«Posso dire che la mia famiglia di origine è pluri religiosa: ci sono buddhisti, taoisti, e io sono l’unica cattolica. Ma questo è molto comune in Taiwan e non ci sono problemi o attriti».

Chiediamo a suor Maria Teresa di spiegarci in cosa consistono le folk religions. «Si può dire una miscela di confucianesimo, buddhismo e taoismo. In un tempio a Taiwan puoi trovare gli dei delle tre religioni. Non è una religione pura».

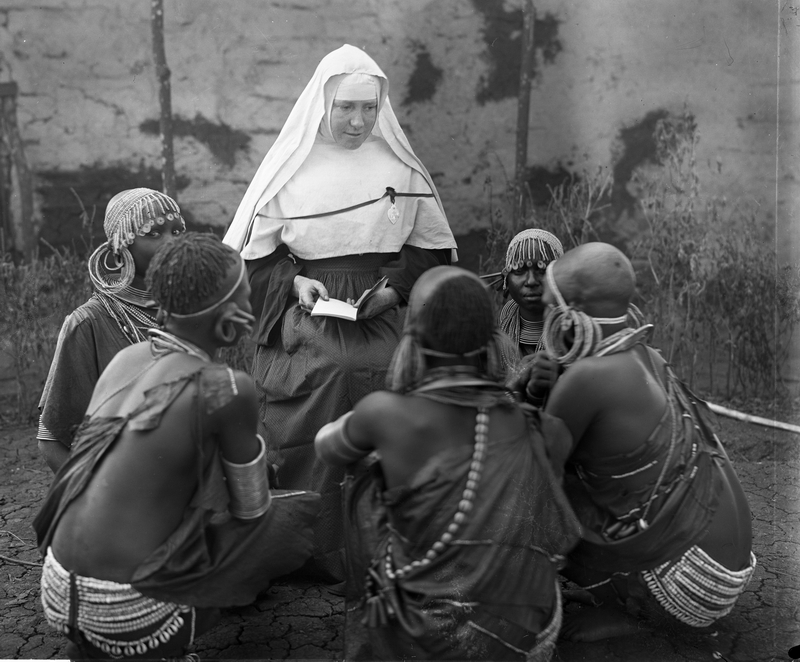

Suor Maria Teresa ci ricorda una minoranza importante. Sono le popolazioni native, i cosiddetti aborigeni di origine austronesiana. Tra loro la percentuale di cristiani è molto elevata perché i missionari, sia cattolici che protestanti, dedicarono loro molte energie. A Taiwan sono attualmente riconosciute per legge sedici popolazioni indigene e altre dieci lottano per il riconoscimento, per un totale di poco più di 500mila individui.

Parlando con suor Maria Teresa, taiwanese, cattolica, affrontiamo il tema dell’identità sull’isola: «Tutti quelli che hanno più di 50 anni hanno ricevuto un’educazione gestita dal Kuomintang (Kmt, ex partito unico di Chang Khai-shek, oggi all’opposizione, ndr). Quindi si sentono più cinesi. Quelli nati dopo, quando il Dpp (Partito democratico progressista, fondato nel 1986, con posizioni più autonomiste, al potere dal 2000 al 2008 e dal 2016 a oggi, ndr) ha iniziato ad avere un peso, ha promosso una nuova interpretazione della storia e nuove ideologie, oggi hanno meno di 40 anni, hanno ricevuto un’educazione con impronta diversa, e dicono di essere taiwanesi. Culturalmente non c’è conflitto [con i cinesi del continente]. In Cina guardano le nostre serie tv e viceversa. Io parlo il mandarino e il taiwanese (lingua hokkienese o hokklo, parlata anche nel Sud della Cina, ndr). Non ci sono migliaia di anni di odio tra di noi. In passato la gente della Cina continentale e noi di Taiwan andavamo molto d’accordo. Adesso ci sono tensioni. Ma per me, è solo geopolitica».

Ma.Bel.

![]()