Taiwan. L’isola dei record

La storia di Taiwan è molto speciale. Racconta di dominazioni straniere, invasioni e ribellioni. Oggi ha una sovranità de facto, ma non è riconosciuta. Eppure resta un tassello fondamentale di economia e geopolitica mondiale. E la Cina vorrebbe ridisegnare il suo futuro.

«Penso che oggi il livello di democrazia a Taiwan sia buono, e che le elezioni siano libere ed eque. Il sistema di conteggio dei voti è davvero unico, aperto e trasparente. Non c’è paura di elezioni truccate. Ma quello che succede è, ancora una volta, il rischio d’influenza della Cina, che cerca di minare la nostra democrazia».

Chi parla e Brian Hioe, 32 anni, giornalista e attivista, tra i fondatori di New Bloom, sito d’informazione, ma anche spazio fisico per incontri e dibattiti, nato nel 2014 a Taipei. Era l’indomani della creazione del Movimento dei girasoli, composto per lo più da studenti, che nel marzo 2014 occupò pacificamente il Parlamento di Taiwan per protestare contro un accordo con la Cina comunista. Brian era uno di loro.

Lo incontriamo nella sede del New Bloom, nel Wanhua district di Taipei, quartiere dove osserviamo il contrasto tra grattacieli e vecchie case, allestimenti ultra moderni e ristoranti addobbati con file di lanterne accese. Quasi a ricordarci che modernità e tradizione in questo Paese vanno appaiati.

Primato di democrazia

Scorrendo la classifica dell’indice di democrazia (il Democracy index) stilata ogni anno dal settimanale britannico The Economist per valutare il livello democratico degli Stati del mondo, troviamo una sorpresa. Taiwan, il «non stato» (ha rapporti diplomatici solo con 12 piccoli Paesi, il più importante dei quali è il Vaticano), è la prima democrazia asiatica, ed è al decimo posto della classifica totale di 169 paesi studiati. È seguita, a livello continentale, da Giappone (16° posto) e Corea del Sud (22°), gli unici tre Paesi asiatici nella sezione «democrazie complete». Gli Usa sono al 29° posto e l’Italia al 34°, entrambi nella sezione «democrazie imperfette» (dati del 2023).

Ma Taiwan è una democrazia giovane, ha vissuto quaranta anni di legge marziale sotto un regime dittatoriale molto duro e ha iniziato un percorso democratico solo alla fine degli anni Ottanta, per arrivare alle prime elezioni libere nel 1996.

![]()

Storia di dominazione

Dopo la Seconda guerra mondiale, il Giappone sconfitto restituì Taiwan e le isole Penghu alla Repubblica di Cina, la quale, in quel momento, aveva Pechino come capitale e Chang Khai-shek come presidente.

Il Giappone aveva ottenuto Taiwan nel 1895 dall’allora impero cinese della dinastia Qing, dopo averlo sconfitto nella seconda guerra sino-giapponese. Aveva poi impostato un colonialismo improntato sullo sviluppo e l’assimilazione degli abitanti alla cultura giapponese.

I repubblicani di Chang, guidati dal partito unico Koumintang (Kmt), la occuparono instaurando subito un regime repressivo nei confronti delle popolazioni locali.

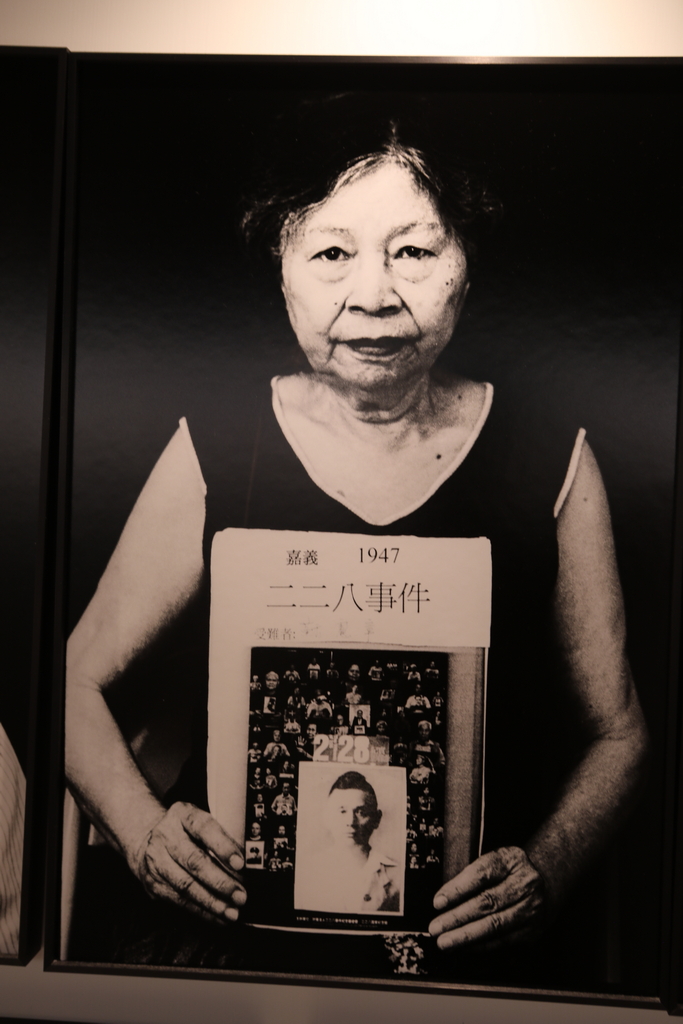

A fine febbraio del 1947 un episodio di violenza dei nuovi incaricati del monopolio di tabacco, contro una venditrice ambulante di sigarette, causò un morto e fece scattare una sollevazione generalizzato in tutta l’isola. Era guidato da correnti delle élite locali anche molto diverse tra loro. Si aprì una negoziazione con il governatore imposto dal Kmt, ma i rapporti di forza cambiarono con l’arrivo di un grosso contingente militare dal continente che represse nel sangue la rivolta. Tra i 20 e i 28mila (a seconda delle fonti) taiwanesi furono uccisi nelle settimane che seguirono.

Oggi la data di inizio della rivolta, il 28 febbraio, è chiamata Peace memorial day ed è festa nazionale, mentre il parco nel centro di Taipei dove iniziò la protesta, la ricorda con un memoriale e un museo.

Il Kmt instaurò un regime molto duro, che sarebbe passato alla storia con il nome di «Terrore bianco». Nel maggio 1949 impose la legge marziale, che sarebbe rimasta in vigore fino al 1987. Ogni dissenso veniva duramente represso.

Intanto, sul continente, sconfitto il Giappone nel 1945, era ripresa la guerra civile tra nazionalisti guidati da Chang Khai-shek e i comunisti di Mao Zedong, che si erano temporaneamente alleati contro il comune nemico giapponese. I comunisti ebbero la meglio, e Chang Khai-shek con i suoi riparò a Taiwan nell’ottica di preparare la riconquista del continente. Sbarcò sull’isola tutto l’apparato dei nazionalisti: politici, funzionari, militari, ricchi commercianti e chi poteva permetterselo. Fu una vera invasione – iniziata di fatto con la restituzione nel ‘45 – che avrebbe cambiato gli assetti etnici e identitari di Taiwan.

La Repubblica di Cina, da quel momento ebbe capitale a Taipei, ma continuò a rivendicare i territori dalla parte continentale. A Pechino, invece, nasceva la Repubblica popolare cinese (Rpc), il primo ottobre 1949. Anch’essa considerava Taiwan e le altre isole parte integrante del proprio territorio. Iniziò così la storia delle «due Cine» o, come si sarebbe detto in seguito (e ancora oggi) dell’«unica Cina», ma senza mai specificare quale.

Un’identità in evoluzione

«Dopo il ‘49 arrivarono molti cinesi dal continente, in particolare di classe medio alta. Poi c’erano i soldati.

I giapponesi, nei cinquant’anni del loro controllo, avevano costruito strade, fabbriche di vario tipo, contribuito allo sviluppo del paese». Chi ci parla è padre Louis Gendron, gesuita canadese, a Taiwan dal 1966. Lo incontriamo a Taipei, al Tien educational center, importante scuola della sua congregazione.

«I ricchi fuggiti dal continente presero in mano le attività abbandonate dai giapponesi. Poi fu fatta la riforma agraria, e anche la gente di campagna iniziò a vivere un po’ meglio. I taiwanesi sono stati parecchio influenzati dai giapponesi. Ad esempio, quando sono arrivato io, gli anziani parlavano il giapponese oltre al taiwanese, mentre il cinese mandarino non era diffuso».

Con «taiwanese» spesso si intende la lingua hoklo (hokkienese), dell’omonimo popolo originario della provincia del Fujian (Sud Minnan, sul continente al di là dello stretto di Taiwan), migrato sull’isola a partire dal XVII secolo. Anche il gruppo etnico Hakka, del Nord della Cina, è arrivato a Taiwan nei secoli passati e la sua lingua oggi è parlata soprattutto al Sud.

Non bisogna dimenticare i popoli originari dell’isola, appartenenti a varie etnie austronesiane. A livello ufficiale, oggi sono riconosciuti sedici popoli e altri hanno richiesto il riconoscimento formale. Parlano lingue diverse e hanno culture differenti tra loro. Sono circa mezzo milione, il 2% dei 23,5 milioni di taiwanesi.

«Nei secoli (prima del ‘45), Taiwan era abitata da popolazioni aborigene, ognuna con la propria lingua e fede, ma nessuna in grado di conquistare l’intera isola», ci aveva detto in un precedente incontro padre Jeffrey Chang, professore all’università cattolica a Fu Jen.

Continua Gendron: «Solo dopo il 1949 il mandarino ha preso piede, con l’arrivo dell’ondata dal continente, mentre il Kmt ha proibito di parlare in taiwanese a scuola». In questo periodo, e nei decenni successivi, i taiwanesi (ovvero gli abitanti presenti prima del ‘45) furono discriminati. Ad esempio non potevano accedere al pubblico impiego, a cariche pubbliche o all’esercito.

L’identità taiwanese, è dunque un concetto piuttosto complesso che è mutato nei decenni. Interessanti sono i numerosi sondaggi sul tema. Secondo quello di Academia sinica (noto ente di ricerca di Taipei), alla domanda « ti senti più cinese, taiwanese o entrambi», nel 1992 il 23,7% si sentiva taiwanese, il 23,4% cinese e il 59,7% entrambi. Nel 2013 le percentuali erano stravolte: si sentivano taiwanesi il 73,7% degli intervistati, il 24,2% entrambi e solo l’1,1% ha risposto di sentirsi cinese (vedi in bibliografia Ho e Lin).

Ne abbiamo parlato con una intellettuale taiwanese, figlia di un cinese del continente giunto dopo il ‘45: «Io sono nata nel 1960. Tutti quelli che hanno più di 50 anni hanno avuto un’educazione gestita dal Kmt, quindi si sentono più cinesi. Quelli nati dopo, quando il Partito democratico progressista (Dpp in inglese) ha iniziato a contare e a diffondere una nuova interpretazione della storia e nuove ideologie, dicono di essere taiwanesi. Culturalmente non c’è conflitto con la Cina. Non ci sono migliaia di anni di odio tra di noi. È solo politica».

![]()

Lotta per la democrazia

Durante gli anni del Terrore bianco, crebbe un’opposizione di attivisti pro democrazia composta da diverse tendenze e ideologie. Seppure con grandi difficoltà, portò il Kuomintang a un percorso di graduali riforme e aperture, che si può considerare iniziato a metà degli anni Settanta.

I passaggi fondamentali restano il discorso di apertura alle riforme di Chang Ching-kuo (figlio di Chang Khai-shek succeduto al padre alla morte di questo nel 1975) nel maggio del 1986, e la fondazione del Partito democratico progressista (Dpp), il 28 settembre dello stesso anno. La legge marziale sarebbe stata ufficialmente revocata un anno più tardi, e le prime elezioni presidenziali libere si realizzarono nel 1996, con la conferma di Lee Theng-hui, già presidente designato dal Chang Ching-kuo alla sua morte (1988), il primo di origine taiwanese.

Libertà e diritti

Oggi il panorama in termini di diritti umani e libertà è più che soddisfacente.

Ci dice Brian: «A Taiwan i diritti umani sono rispettati. Ci sono associazioni, ad esempio per la protezione dei diritti dei bambini, delle donne. Questo è dovuto al contesto autoritario del passato. Ci sono temi sui quali occorre ancora lavorare, in termini di qualità, come ad esempio il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni, oppure la povertà urbana».

«Penso che molto è stato fatto negli scorsi decenni sui diritti umani, ma è stata una lotta dura – prosegue Brian -. In passato si poteva essere messi in prigione arbitrariamente per nulla. Qui al New Bloom abbiamo organizzato un incontro con un ex prigioniero politico, incarcerato durante il Terrore bianco. Lui non era neppure un politico ma decisero di incolparlo per una bomba, piazzata in una biblioteca. Così si è fatto 12 anni di prigione».

Secondo Brian, uno dei motivi per cui c’è un buon livello di rispetto dei diritti umani è anche il seguente: «Oggi la Cina è la maggiore minaccia geopolitica per Taiwan, dunque Taiwan ha bisogno di differenziarsi dalla Cina. Al desiderio di proteggere i diritti, si aggiunge la volontà di mostrare che questo Paese è diverso».

Anche a livello di libertà di stampa e di espressione, Taiwan è un esempio. Ancora Brian che, come giornalista, è tra i fondatori di newbloommag.net: «Non c’è nessun tipo di restrizione sulla libertà di parola e pubblicazione, esse sono regolate dalla legge sui media. Non c’è censura. Anzi, c’è addirittura troppa facilità a essere accusati di diffamazione.

Un altro tema sono i finanziamenti cinesi ai media che operano in Taiwan e diffondono disinformazione e informazioni errate. Usano questo contesto di stampa libera, per cercare di manipolare o ribaltare le istituzioni democratiche».

![]()

Movimenti sociali

Secondo Brian le sfide sono tante, dovute al fatto che «ci sono forze antidemocratiche che cercano di tornare al passato. Spesso sono azioni connesse con la Cina, e con il Kmt, che è storicamente un partito pro Cina».

L’ex partito unico di Chang Khai-shek, nemico dei comunisti, ha sempre agito nella direzione di un maggiore dialogo con la Repubblica popolare cinese. Quando il Kmt è al potere, i rapporti infrastretto sono più distesi. Al contrario, il Dpp, spesso descritto come partito indipendentista (anche se si fa attenzione all’uso della parola indipendenza), ha posizioni di maggiore autonomia e ha sempre spinto per una identità più «taiwanese» e meno «cinese» della Repubblica di Cina.

Nel 2014, sotto la presidenza di Ma Ying-jeou del Kmt (due mandati dal 2008 al 2016), era iniziato un periodo di distensione dei rapporti con Pechino. Gli studenti e i giovani crearono il Movimento dei girasoli, e occuparono il Parlamento di Taipei (lo yuan legislativo) per 24 giorni (18 marzo – 10 aprile 2014). Si opponevano al Cssta (Cross strait service trade agreement), un trattato bilaterale che puntava a liberalizzare i flussi di capitale e di risorse umane nel settore dei servizi tra le due Cine. Il movimento riuscì, pacificamente, a paralizzare le attività parlamentari e il trattato non venne ratificato. Le motivazioni principali di chi vi aderì erano, secondo uno studio di Ming-sho Ho e Thung-hong Lin, sia il timore che la democrazia e la sovranità di Taiwan fossero in pericolo, sia la certezza che l’accordo avrebbe aumentato il divario tra i ricchi e la classe media e bassa, in particolare avrebbe reso più difficile per i giovani trovare lavoro.

L’impatto del movimento, sempre secondo lo studio, influenzò le elezioni amministrative del 2014 e quelle presidenziali nel 2016, nelle quali il Dpp vinse non solo la presidenza, con Tsai Ing-wen (rimasta poi in carica per un secondo mandato fino al 2024), ma si assicurò, per la prima volta, anche il controllo del Parlamento (68 seggi su 113).

Chi vuole la riunificazione

Non tutti, però, a Taiwan amano il Movimento dei girasoli: «Ha minato il nostro rapporto con la Cina e di conseguenza la nostra economia – commenta un docente di inglese di una cinquantina di anni -. È stato il Dpp a tramare dietro a ciò. […] Non hanno dato alcun contributo al Paese».

Secondo Brian, invece, la Cina minaccia Taiwan sotto diverse forme: «Penso che la Cina sia un pericolo reale per Taiwan. C’è un’attività navale (intorno alle isole) e anche nei cieli con i caccia, che però non vediamo (non sorvolano l’isola, ndr). È qualcosa di cui la gente è consapevole da tempo, una minaccia alla quale è abituata. Il rischio che diventi un conflitto o che le tensioni aumentino c’è, ma non è detto che i taiwanesi abbiano una sensazione diretta di questo. È chiaro che c’è stata un’escalation dell’attività militare cinese intorno a Taiwan negli ultimi tre, quattro anni, e che la tendenza è in aumento».

Gli chiediamo se pensa possibile un’invasione da parte dell’Esercito popolare di liberazione, scenario paventato, a più riprese, dai media di tutto il mondo. «È difficile prevederlo. Spesso si tratta di una narrativa iperbolica dei media. Se la Cina invadesse Taiwan sarebbe il più grande sbarco mai realizzato in paesi asiatici, che coinvolgerebbe decine di migliaia di soldati e mezzi. Penso a qualcosa di estremo, con molte perdite. Non sono sicuro che oggi la Rpc possa coinvolgersi in qualcosa del genere. Sarebbe molto controverso per il Partito comunista. Forse un rischio concreto è quello di un blocco navale, ovvero impedire a qualsiasi nave di raggiungere il Paese».

Brian vede la Rpc dietro a molte operazioni più sommerse: «La Cina vorrebbe prendere Taiwan senza combattere, per cui cerca di indurre i taiwanesi ad arrendersi offrendo loro incentivi economici o convincendo la gente dell’affinità culturale tra le due sponde».

![]()

Tassello di geopolitica

Non abbiamo qui parlato del ruolo geopolitico di Taiwan, che vede negli Stati Uniti il suo maggiore alleato e – in passato – finanziatore. Lo Stretto di Taiwan potrebbe diventare una zona di scontro tra le due superpotenze di oggi, Cina e Usa, oppure elemento di scambio sullo scacchiere internazionale. L’isola è strategica per la sua posizione, ma anche per essere il primo produttore al mondo di circuiti integrati ad altissima tecnologia (approfondiremo prossimamente, nda).

«La Cina non abbandonerà mai l’idea di recuperare Taiwan, ma c’è spazio per variazioni. E dipenderà molto dalle mosse del governo taiwanese», ci diceva padre Gendron.

A Taiwan la popolazione si è formata una coscienza identitaria (certo non uniforme) che spinge molti a volere difendere la propria sovranità e, non da ultimo, la propria democrazia, una delle migliori al mondo.

Marco Bello

Bibliografia

- Valérie Niquet, Taiwan face à la Chine, ed Tallandier, 2022.

- Stefano Pelaggi, L’isola sospesa, Luiss university press 2022.

- F. Congiu, B. Onnis, Fino all’ultimo Stato, Carocci editore, 2022.

- Ming-sho Ho, Thung -hong Lin, The Power of Sunflower, Cambridge Univeristy Press, 2019.

Taiwan su mc

- Marco Bello, Una società plurale, gennaio-febbraio 2025.

- Marco Bello, Modernità e missione, dicembre 2024.

- Lorenzo Lamperti, Taiwan, l’isola ribelle, dossier, novembre 2023.