E l’Est è venuto da noi

Da quindici anni in Polonia per l’animazione missionaria e per «guardare a Est», dallo scorso 24 febbraio (2022) padre Luca Bovio si trova coinvolto nell’emergenza Ucraina. Prima nell’accoglienza dei profughi, poi in una rete di solidarietà che porta sollievo alla popolazione in guerra e offre una testimonianza di pace.

Vedi: Come i Magi portando doni, dell’11 gennaio 2023.

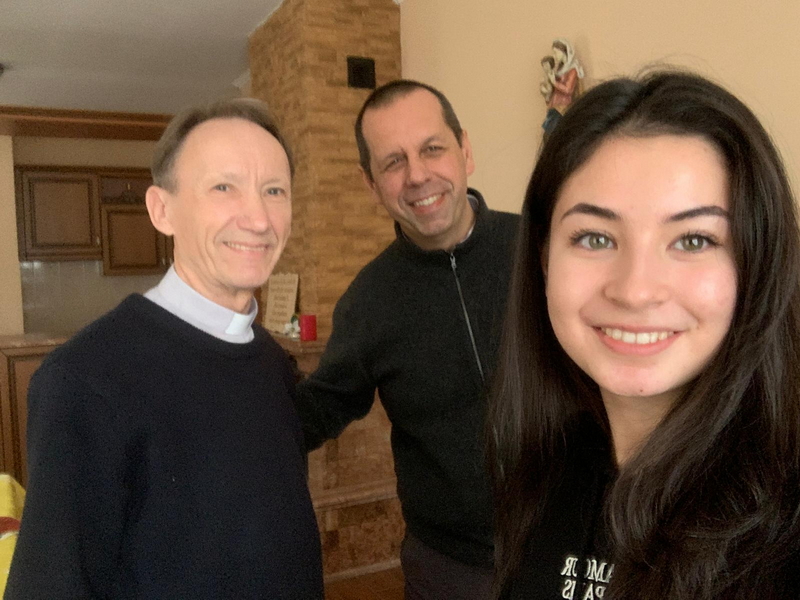

«È stata come un’ondata. In pochissimi giorni sono arrivate in Polonia prima centinaia, poi migliaia di persone». Padre Luca Bovio, missionario della Consolata milanese, classe 1970, in Polonia dal 2008, ci racconta in collegamento da Varsavia l’inizio del conflitto in Ucraina dal suo punto di osservazione polacco.

«Giorno dopo giorno i numeri crescevano. Il telefono ha preso a squillare non stop.

Un giorno mi chiama una donna, appena entrata in Polonia. Parla ucraino. Io dico che non capisco, allora mi passa un volontario che traduce: “Guardi, questa signora con figli ha avuto il suo numero dall’Italia. Le vuole chiedere se può chiamare sua sorella, per dirle che sono arrivati in Polonia, che sono salvi”. Allora chiamo l’Italia. La donna che risponde, alla notizia si mette a piangere per la gioia. Poi mi dice: “Padre, però adesso mi dovete aiutare a farli arrivare a Milano”.

In quel momento tutti gli ucraini avevano i mezzi pubblici gratuiti. Mi viene in mente che a Cracovia ho un amico parroco che ha vissuto in Ucraina e ora sta vicino alla stazione. Lo sento: “Dario, per favore, puoi accoglierli tu?”.

Così la famiglia arriva a Cracovia. Don Dario scrive il loro nome su un cartello per trovarli tra le migliaia di persone che scendono dal treno. La famiglia lo vede, e lui li accoglie nella sua canonica.

Siamo nella prima ondata, loro devono arrivare in Italia, ma non hanno nessun documento. Allora chiamo l’ambasciata italiana a Varsavia che li aiuta. Li facciamo venire a Varsavia. Ricevono il visto. Sono contentissimi. Però, scopriamo che il volo costa 1.500 euro. In quel momento c’è un volontario accanto a me. Sentendo la storia dice: “Non preoccuparti, glielo pago io”. Ha preso i biglietti, e la famiglia quella sera stessa è arrivata a Milano».

Missione in Polonia

Padre Luca, prima di raccontarci l’ultimo anno segnato dalla crisi ucraina, parlaci della tua missione in Polonia.

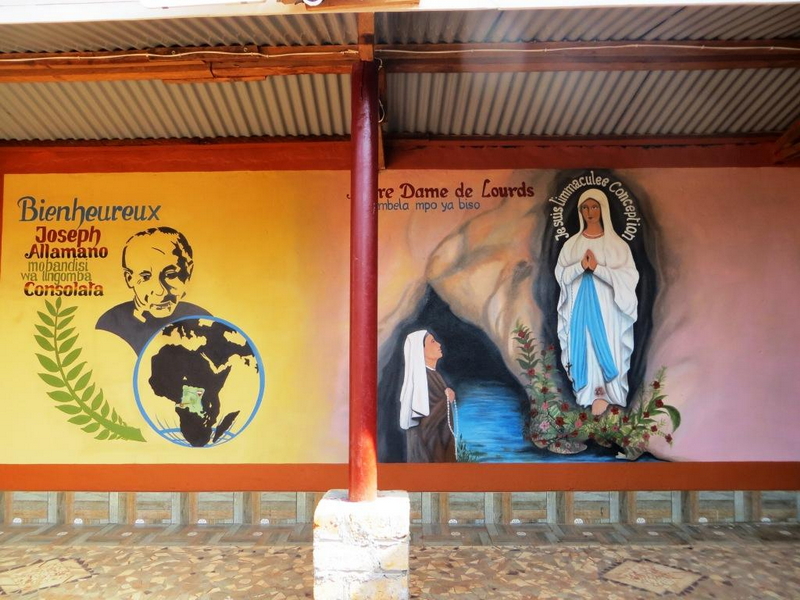

«Io ho fatto parte del primo gruppo dei Missionari della

Consolata arrivati nel paese nel 2008. Siamo da quindici anni in Polonia, da dieci a Kiełpin, nella cittadina di Łomianki, a pochi km a Nord Ovest di Varsavia.

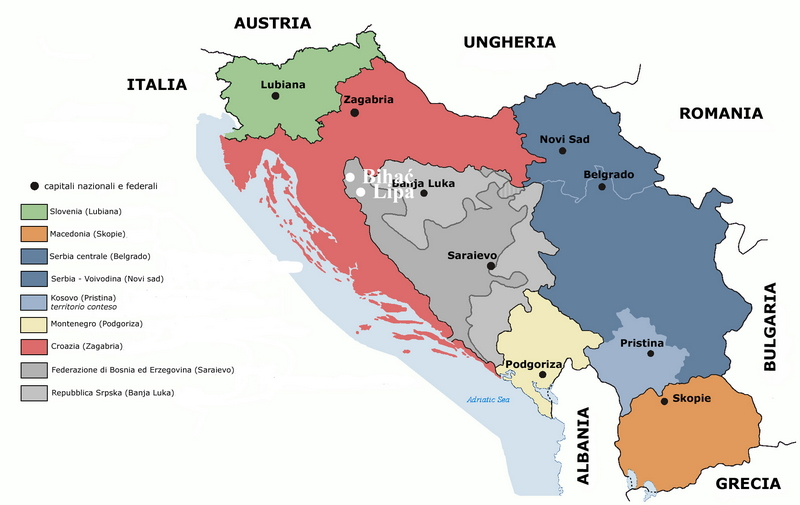

Nel 2022 abbiamo aperto una seconda comunità a Białystok, una città di 300mila abitanti a 50 km dal confine bielorusso.

La nostra presenza qui è legata all’animazione missionaria, cioè al tentativo di avvicinare la chiesa polacca alla missione e la missione alla Polonia.

Lo facciamo in molti campi, ma in particolare collaborando con le pontificie opere missionarie (Pom) polacche di cui io sono segretario nazionale. Questa struttura ci aiuta a entrare nella chiesa locale e nazionale, a presentarci come missionari e quindi a creare link, collegamenti a diversi livelli: ad esempio, formativo, spirituale, predicando nelle chiese, incontrando fedeli, giovani, seminaristi, ma anche a livello caritativo attraverso i tanti progetti che la chiesa polacca sostiene nel mondo intero, soprattutto nelle comunità Imc in Africa e Asia».

Come sono composte le vostre due comunità?

«A Kiełpin siamo in quattro: io, padre Noé Moreno, mozambicano, arrivato poche settimane fa dall’Italia, e due seminaristi, Lucien Sakimato del Congo, e

Titus Maina del Kenya. Fin dall’inizio è stato con me anche padre Ashenafi Abebe, etiope, che da gennaio è a Roma.

A Białystok ci sono due giovani missionari: padre Juan Carlos Araya Carmona, argentino, e padre Ditrick Sanga, tanzaniano.

La nostra comunità interculturale colpisce molto qui in Polonia, dove la presenza di stranieri è piuttosto limitata. Siamo in sei, di sei paesi diversi e tre continenti.

La nostra semplice presenza, penso parli molto più di quanto possiamo dire dall’ambone.

Il nostro auspicio è di dare una testimonianza di fraternità, mostrare il volto di una chiesa universale».

L’Ucraina

Nell’ultimo anno hai fatto quattro viaggi in Ucraina, ma la prima volta ci eri stato nel 2018. In un tuo articolo su quell’esperienza hai scritto: «L’Ucraina è il paese che offre più opportunità per approfondire la conoscenza dell’Est e allacciare nuovi contatti».

«L’Imc ci ha mandati in Polonia con due obiettivi: quello dell’animazione missionaria, e poi quello di “guardare a Est”. In una prospettiva futura, nei tempi che il Signore conosce, da questa base polacca si potrebbe fare un passo ulteriore verso l’Europa orientale. Questo giustifica i viaggi che ho fatto negli anni passati in Bielorussia, nelle repubbliche baltiche e in Ucraina.

Nel 2018 sono stato a Leopoli, la prima città importante oltre il confine a Sud. È una città con molti elementi linguistici e culturali polacchi.

La guerra era già iniziata quattro anni prima: in Donbass nel 2014. Infatti, ricordo diverse chiese con foto di soldati sugli altari.

Scrivevo quelle parole nel mio articolo perché l’Ucraina ha tanti punti storici, culturali e religiosi comuni con la Polonia, molte potenzialità su cui lavorare.

Ora, è successo quello che non avremmo mai immaginato: noi volevamo andare a Est, e l’Est è venuto da noi».

A Leopoli nel 2018 hai trovato una chiesa molto «polacca».

«I cattolici in Ucraina sono una netta minoranza rispetto alla cristianità presente nel paese: la chiesa ortodossa nella sua totalità e nelle sue diverse espressioni è maggioritaria. Poi ci sono i greco cattolici (ortodossi, ma in comunione con Roma).

Il cattolicesimo, in effetti, è presente in Ucraina soprattutto attraverso la chiesa polacca».

24 Febbraio 2022

Ci racconti i primi giorni dell’aggressione russa?

«Sono stati sconcertanti. Nessuno si aspettava un attacco su scala così grande.

In pochissimi giorni sono iniziate ad arrivare in Polonia decine di migliaia di persone. Oggi si contano un milione e mezzo di profughi ucraini registrati. Chi è arrivato non ha trovato resistenze qui in Polonia. Mi ha colpito l’empatia di tantissime famiglie semplici che si sono date da fare per accogliere.

Ricordo immagini molto forti: treni carichi di persone, file di donne e bambini che aspettavano. Sono stato al confine a fine marzo, e i volontari raccontavano che gli ucraini stavano tre o quattro giorni in attesa, a piedi, nel freddo, prima di poter entrare in Polonia. C’erano donne che partorivano in coda.

Dall’altra parte vedevi polacchi che arrivavano al confine con pulmini o auto e mettevano fuori un cartello: “Varsavia, 5 posti”, “Danzica, 15 posti”, per portare i rifugiati a quelle destinazioni. Oppure mamme e papà polacchi che portavano i propri passeggini alla stazione. Li lasciavano lì per chi ne aveva bisogno. Ho visto una solidarietà straordinaria.

In questo contesto, la parrocchia di Łomianki con cui collaboriamo è stata una delle prime ad accogliere, anche grazie agli ucraini residenti qui da tempo (quella ucraina è la più grande comunità straniera in Polonia: prima della guerra contava già un milione e mezzo di persone, ndr).

In poche settimane sono arrivate nella cittadina, che conta meno di 30mila abitanti, più di 2.500 ucraini, tutti ospitati dalle famiglie nelle proprie case».

Anche voi avete ospitato in casa vostra. C’è qualche storia che ti è rimasta impressa?

«Una è quella di Piotr, un papà con una figlia di 12 anni, provenienti dal Donbass. È una storia particolare, perché quasi tutte le famiglie che arrivano sono composte da donne con figli, dato che gli uomini non possono uscire dal loro paese.

Lui era un professore. È stato in casa da noi per tre settimane.

Ci ha raccontato la sua storia: la suocera, anziana e invalida, non può scappare. Allora lui e la moglie prendono la difficile decisione: la moglie dice, “io rimango con mia mamma, tu prendi nostra figlia, vai in Polonia e poi da mia sorella in America”. Lui e la figlia prendono un taxi. Tra un bombardamento e l’altro arrivano al confine. Ma lui teme che non lo facciano passare. Tanto che scrive il numero di telefono sul braccio della figlia nel caso li separino.

Prima di partire, lui e la moglie hanno firmato un documento nel quale spiegano la loro storia.

I soldati, leggendo, capiscono e li lasciano passare.

Ora sono negli Usa. Ricordo bene la bambina. Era veramente triste. Non esprimeva emozioni. Parlava solo con il papà».

La vostra azione di aiuto e accoglienza è stata sostenuta anche dall’Italia, vero?

«Fin dall’inizio, in molti, singoli, parrocchie, gruppi, comunità Imc, in Italia ed Europa, si sono messi in moto per mandare aiuti: denaro, cibo, medicinali, vestiti.

Molte persone si sono messe in viaggio per dare una mano. Penso, ad esempio, a Clara da Torino. Un’infermiera che ha preso un mese di ferie per stare qui con noi; ma anche a una dottoressa dal Sudafrica, e poi un torinese che lavora in Canada.

Tra i tanti gruppi, mi viene in mente l’associazione Eskenosen, fondata da Mauro Magatti e Mino Spreafico: per l’inverno hanno lanciato la campagna “Scaldiamo Charkiv” (città a Est, poco distante dal confine russo), raccogliendo fondi per fornire stufe alle abitazioni. Hanno lavorato bene, e la risposta è molto buona. Poi, come fanno anche altri gruppi, hanno accolto molti ucraini con progetti di inserimento nel territorio in Italia.

Ecco, una cosa importante che non ho ancora detto è questa: attraverso di noi, tante persone sono arrivate in Italia e in altri paesi (cfr. MC 10/2022, ndr). Questo fa parte del nostro

“essere link”, così come succede quando ci sono gruppi che raccolgono aiuti, ma poi non sanno a chi darli. Grazie alla rete di contatti che noi abbiamo in Ucraina possiamo garantire che tutti gli aiuti arrivano sul posto».

Com’è andata dopo le prime settimane di emergenza?

«Il flusso di ucraini in arrivo e le presenze hanno iniziato a diminuire. Molti lasciavano la Polonia per andare in altri paesi, o per tornare in Ucraina. Le persone rimaste hanno cercato un po’ di autonomia iniziando a lavorare.

La pressione si è allentata e allora la nostra attenzione si è spostata dall’emergenza qui in Polonia all’Ucraina».

Tra le persone accolte c’erano anche africani.

«Sì. Città come Leopoli, Kiev, Charkiv, sono città universitarie con molti studenti stranieri. Con lo scoppio della guerra sono usciti dal paese anche loro.

A Łomianki abbiamo avuto una famiglia nigeriana, due giovani con una bimba piccola. Lei era incinta. Sono stati ospitati dai nostri vicini di casa per qualche settimana. Ora sono in Germania».

E famiglie miste ucraine-russe.

«Sì: il tessuto sociale dei paesi ex sovietici prevede questo “mescolamento”. Non sorprende che in molte famiglie ci siano genitori, nonni o bisnonni di una o dell’altra nazione.

Questa condizione delle famiglie rende ancora più difficile la comprensione del conflitto».

I viaggi

Nell’ultimo anno hai fatto quattro viaggi in Ucraina.

«Esatto. Nel primo viaggio a fine marzo siamo stati sul confine. Siamo entrati in Ucraina a piedi, per metterci in coda con i migranti in attesa di passare in Polonia e per ascoltare i volontari.

Era la fase in cui iniziavamo a spostare gli aiuti verso l’Ucraina.

Vicino all’ufficio delle Pom dove presto il mio servizio, c’è un altro ufficio che si occupa degli aiuti per la chiesa polacca che si trova nei paesi dell’Est. Il suo direttore, don Leszek Krzyża, conosce bene l’Ucraina. Per cui, in forza della nostra amicizia, abbiamo messo assieme i suoi tanti contatti nel paese con i molti aiuti che riceviamo noi missionari dall’Italia e da altrove.

I viaggi li abbiamo fatti assieme io e lui per capire a chi portare gli aiuti, cercando di non concentrarci in un solo luogo, ma di rispondere a tante richieste che arrivano da tutto il paese.

Nel secondo viaggio, a luglio, siamo arrivati a Kiev, visitando tra l’altro anche quei luoghi come Bucha in cui sono avvenuti dei massacri. È stata un’esperienza molto forte che mi ha fatto toccare con mano la crudeltà di questo conflitto.

Anche a novembre siamo tornati a Kiev, e poi, da Kiev siamo andati a Charkiv, la seconda città per grandezza dell’Ucraina, a soli 30 km dal confine russo.

Lì ho visto il senso di insicurezza che la popolazione vive costantemente. Sono sempre sotto attacco. Per questo motivo la città è sempre al buio, al pomeriggio spengono tutte le luci per non dare riferimenti visibili a russi.

I viaggi hanno lo scopo di incontrare le persone alle quali mandiamo gli aiuti. Attraverso la collaborazione con i vescovi locali in Ucraina, con i direttori delle Caritas, con religiosi e religiose, laici, persone che vivono sul posto, siamo in continuo contatto con le esigenze della gente.

Per l’inverno, una stagione già difficile di per sé, e resa ancora più difficile dai bombardamenti sulle centrali elettriche, uno dei nostri obiettivi è stato quello di portare generatori, pannelli di legno per chiudere le finestre rotte delle abitazioni, vestiti.

Con l’ultimo viaggio di gennaio, abbiamo iniziato ad andare anche più a Sud, per aiutare posti come Odessa, Mykolaiv, Kherson. Quest’ultima è stata liberata a novembre, ma è ancora sotto attacco da parte dei russi. Quindi vive una situazione umanitaria difficilissima. Anche lì cerchiamo di far arrivare tutto ciò che può portare un po’ di sollievo».

La chiesa in Ucraina si sta dando molto da fare.

«Sì, è una testimonianza davvero bellissima e coraggiosa: religiosi, diocesani, suore, laici, famiglie. Molti sono di origine polacca, ma hanno deciso di restare. Sono sempre lì, notte e giorno, e rischiano la vita: a fine gennaio, ad esempio, un sacerdote e una suora della Caritas di Charkiv sono stati feriti mentre portavano aiuti in un villaggio vicino al confine.

La loro è la testimonianza di una chiesa che non scappa, non è lontana, non si perde in parole, ma, nella concretezza di questa realtà, offre sostegno».

Durante i viaggi hai avuto modo di parlare della guerra con molte persone.

«Parlo con molti. Non capiscono il perché del conflitto, sono stanchi. La speranza è che finisca presto, ma che finisca con un’integrazione delle componenti russe e ucraine, non con la separazione. La guerra non unisce, separa. Quello che si spera invece è che, finita la guerra, inizino dei percorsi di riconciliazione. Perché altrimenti non ci saranno i presupposti per far durare la pace. Basterà un fiammifero per far scoppiare un altro problema».

Sfide inattese

Tu come hai vissuto questo impegno non previsto?

«La vita missionaria offre sempre sorprese inaspettate. Mai avrei immaginato di trovarmi in una situazione del genere. Però, di fronte a queste sfide cerco di rispondere dicendo eccomi, mi metto in gioco, quel poco che posso fare, lo faccio volentieri.

È un’esperienza che porterò per sempre con me nella mia vita di missionario».

Questa esperienza dell’Imc in Polonia cosa può dare al resto dell’istituto?

«Un istituto ad gentes risponde alle sfide che il mondo gli mette davanti, e credo che il nostro lo stia facendo, pur con tutte le sue fatiche e contraddizioni. In tutto il mondo, siamo in posti sfidanti. Non soltanto in Ucraina. Quello che vivo io in rapporto all’Ucraina, lo vivono tanti miei confratelli in altri contesti.

Sicuramente il tema dell’Est Europa, cruciale già oggi per il mondo intero, in futuro lo sarà sempre di più. Quindi credo che, se come Missionari della Consolata vogliamo essere sulle frontiere di quello che sta accadendo, sulle sfide più impegnative, non possiamo non esserci anche in questo contesto.

Un sogno dell’Imc è di fare un passo ulteriore a Est.

Ora si sta realizzando in questa forma. Vedremo in futuro quali saranno gli ulteriori possibili passi che si potranno fare».

Luca Lorusso