Malawi. Bagnato dal Lago

- Dalla dittatura alla democrazia

- Religioni che convivono

- Lo spettro della carestia

- Bambini a rischio: è emergenza

- Missione scuola

- Il Malawi in cifre

- Idee e progetti in quantità

Dalla dittatura alla democrazia

Breve storia del paese bagnato dal grande lago

Da colonia britannica a paese indipendente. Dal partito unico, con un presidente padrone, al percorso verso la democrazia. Fino alle ultime elezioni, ripetute per brogli.

È una calda domenica pomeriggio di inizio novembre. Da qualche minuto, ci siamo lasciati alle spalle le vie affollate e rumorose di Lilongwe, la capitale del Malawi. Abbiamo imboccato una larga strada dall’asfalto grigio e siamo saliti di qualche decina di metri rispetto al resto della città. Ai due lati della via che percorriamo, giardini dall’erba verde appena tagliata e grandi alberi creano delle isole d’ombra sotto il sole battente.

A un certo punto, a intervalli regolari, iniziano a diramarsi alcune vie secondarie, al fondo delle quali notiamo edifici bianchi, sobri e imponenti. Sono le sedi dei ministeri del governo malawiano. Passiamo accanto al ministero dell’Educazione. Poi a quello della Giustizia. Più avanti, ci sono le indicazioni per la Difesa e gli Affari esteri. E, infine, ecco gli uffici del Presidente, del suo vice e le strutture dove si riuniscono i membri del gabinetto.

Siamo appena saliti sulla Capital Hill, la collina capitale. Poco più in là, c’è la sede del potere legislativo, il Parlamento. Costruito grazie a finanziamenti cinesi, è anch’esso un edificio imponente. Vi si giunge percorrendo un lungo viale fiancheggiato da prati verdi, aiuole e alberi. La struttura bianca a semicerchio si eleva sopra una grande scalinata, e culmina con una cupola centrale.

Vicino al Parlamento si trova un mausoleo. È la tomba di Hastings Kamuzu Banda, presidente dittatore del Paese tra il 1963 e il 1994. Fu lui a fare di Lilongwe la nuova capitale del Malawi nel 1975 (al posto di Zomba). E proprio perché la città fosse pronta ad accogliere i vertici politici del Paese, fin dagli anni Sessanta, Banda aveva avviato la costruzione di Capital City, la città nuova. Ancora oggi cuore della vita politica nazionale, culmina proprio su Capital Hill.

![]()

L’ascesa di Banda

Banda fu una figura politica cruciale per il Malawi. Sostenitore delle lotte indipendentiste, divenne un personaggio politico di primo piano con l’approssimarsi della decolonizzazione, un leader a cui affidare i primi passi del nuovo Malawi indipendente. Appena giunto al potere, però, iniziò a mostrare i suoi tratti autoritari, fino a diventare a tutti gli effetti un dittatore.

Nato durante il periodo coloniale britannico (1891-1964), Banda lasciò il suo Paese in giovane età per lavorare nella vicina Rhodesia del Sud (l’attuale Zimbabwe). Si spostò poi in Sudafrica e, infine, negli Stati Uniti, dove conseguì una laurea in medicina.

Iniziò a essere direttamente coinvolto nelle vicende politiche del suo Paese solo alla fine degli anni Quaranta, quando un gruppo di coloni bianchi propose di creare una federazione che riunisse alcuni dei territori controllati dai britannici nell’area. Nel 1953, nonostante l’opposizione della popolazione africana e dei suoi leader, Rhodesia del Nord (l’odierno Zambia), Rhodesia del Sud e Nyasaland (il Malawi, da «nyasa», «lago» in chiyao) furono uniti nella Federazione della Rhodesia e del Nyasaland.

A quel punto, sotto le crescenti pressioni dei nazionalisti malawiani, Banda decise di rientrare nel suo Paese. Fu immediatamente posto alla guida del Nyasaland african congress (Nac), movimento nazionalista nato nel 1944. Ben presto, Banda iniziò a viaggiare per tutto il Malawi. I suoi discorsi contro quella che definiva la «stupid federation» (letteralmente, la «federazione stupida») infuocavano gli animi e stimolavano i sentimenti indipendentisti. Tanto che, nel marzo 1959, il governo coloniale lo incarcerò per un anno e dichiarò lo stato di emergenza.

Ma nell’agosto 1961, Banda si riprese la scena politica. Il suo movimento – denominato Malawi congress party (Mcp) – vinse le elezioni, ottenendo la maggioranza nel Consiglio legislativo. Due anni dopo, Banda divenne Primo ministro di un Paese che si stava avvicinando all’indipendenza.

![]()

Il Malawi, un «kwacha»

Il Nyasaland divenne indipendente il 6 luglio 1964 con il nome di Malawi. Pochi mesi prima, si era sciolta la Federazione della Rhodesia e del Nyasaland. Per Banda fu una vittoria politica di rilievo. Egli infatti sosteneva che, all’interno della Federazione, il Malawi fosse costantemente relegato in disparte, perché considerato l’«ultima ruota del carro», più povero e arretrato rispetto agli altri due Stati con i quali era federato.

Per Banda, invece, il Malawi era paragonabile a un «kwacha» («sole nascente» in chichewa, la lingua ufficiale del Paese insieme all’inglese). E, solo una volta liberatosi dall’ombra degli ingombranti vicini, sarebbe sorto, come un sole, consolidandosi sul piano politico, sociale ed economico.

Quattro erano i principi che, secondo Banda, avrebbero guidato il Paese in questo percorso: unità, disciplina, obbedienza e fedeltà. Ma se durante il suo governo si registrò qualche progresso in ambiti come istruzione e salute, molti altri furono i passi indietro sul piano della libertà di espressione, dei diritti umani e della democrazia.

Già nell’agosto 1964, Banda affrontò il malcontento di molti dei suoi ministri, irritati dalla sua attitudine autocratica e dalla tendenza a non consultarli prima di prendere delle decisioni. Anche l’orientamento del dittatore in politica estera era causa di tensioni: il Malawi fu uno dei pochi Paesi africani a mantenere relazioni diplomatiche con il Sudafrica dell’apartheid e con i coloni portoghesi in Mozambico. D’altronde, Banda divenne ben presto un fidato alleato degli Stati Uniti in un’area calda per le logiche della Guerra fredda. Dunque, tre ministri furono cacciati il 7 settembre. Altrettanti si dimisero nei giorni successivi. La maggior parte lasciò rapidamente il Malawi, temendo per la propria vita.

Il partito unico

Dal 1966, il Malawi divenne uno Stato a partito unico con l’Mcp unico movimento legale. Qualsiasi voce di dissenso era rapidamente incarcerata o messa a tacere per sempre. Nel 1970, Banda divenne il presidente a vita dell’Mcp e, un anno dopo, fu nominato capo di Stato a vita del Malawi. L’ala paramilitare del suo partito, gli Young pioneers, contribuì a creare un clima di terrore che persistette fino ai primi anni Novanta.

Fu instaurato un profondo culto della personalità del dittatore. Ogni edificio doveva esporre una fotografia di Banda sul muro e nessun’altra immagine poteva essere più grande della sua. Prima di una qualsiasi proiezione cinematografica, veniva trasmesso un video del presidente che salutava la popolazione. Poi iniziava il film, che doveva aver superato l’ispezione preventiva dell’organo di censura. Accadeva che alcune scene venissero rimosse perché politicamente inaccettabili. Ma era anche possibile che venissero eliminate alcune pagine da riviste come «Newsweek» e «Time». C’erano solo una stazione radio, un quotidiano e un settimanale. Tutti attentamente controllati dal governo e utilizzati per la sua propaganda.

Fu introdotto un rigido codice di abbigliamento per le donne, che non potevano indossare pantaloni o vestiti al di sopra del ginocchio. Mentre agli uomini era vietato lasciarsi crescere i capelli oltre il mento. Se uno straniero non rispettava questo requisito, la sua chioma era immediatamente tagliata, prima di uscire dall’aeroporto.

Ogni fede religiosa era attentamente controllata perché non costituisse una minaccia al culto della personalità del dittatore. Le Chiese dovevano essere approvate dal governo. Alcuni movimenti, come i Testimoni di Geova, furono duramente perseguitati e dovettero abbandonare il Paese.

![]()

Venti di democrazia

Nei primi anni Novanta, in tutto il Malawi iniziarono a crescere le voci di dissenso contro le politiche autoritarie di Banda. Sul piano internazionale, con la fine della Guerra fredda, l’Occidente cominciò a spingere affinché molti Paesi del Sud globale – fino a quel momento governati da regimi autoritari allineati con l’una o l’altra parte – avviassero una transizione democratica.

Dunque, sotto pressioni domestiche e internazionali, nel 1993, Banda legalizzò gli altri partiti politici. Le prime elezioni multipartitiche si tennero l’anno successivo e furono vinte dall’United democratic front (Udf). Il suo leader, Bakili Muluzi, formò un governo di coalizione con l’Alliance for democracy e divenne il primo presidente eletto democraticamente nel Paese dopo trent’anni. Cinque anni più tardi, Muluzi fu riconfermato.

L’Udf rimase primo partito anche nel 2004, seppure senza la maggioranza assoluta in Parlamento. Il suo candidato, Bingu wa Mutharika, fu quindi sostenuto da un governo comprendente diversi movimenti che fino a quel momento avevano fatto parte dell’opposizione. Riconfermato, in quanto candidato del Democratic progressive party (Dpp), Mutharika morì di infarto nel 2012. Il suo posto fu preso dalla vicepresidente ed esponente del People’s party Joyce Banda (senza legami di parentela con l’ex dittatore) che però uscì sconfitta dalle elezioni del 2014. A imporsi fu Peter Mutharika, fratello di Bingu e nuovo leader del Dpp.

La tornata del 2019, invece, fu duramente contestata. Inizialmente, la vittoria fu attribuita a Mutharika, anche se di poco. A febbraio 2020, però, la Corte costituzionale annullò il voto, denunciando irregolarità e frodi. Due mesi dopo, la sentenza fu confermata anche dalla Corte suprema che indisse nuove elezioni per il 2 luglio. Era la prima volta che un risultato elettorale veniva messo in discussione. E poi ribaltato, dato che a vincere fu un candidato dell’opposizione, Lazarus Chakwera, esponente dell’Mcp e attuale presidente del Paese.

Aurora Guainazzi

![]()

Religioni che convivono

Protestanti, cattolici e musulmani

Il paesaggio scorre veloce fuori dal finestrino mentre ci dirigiamo verso sud. Superiamo una moschea e suor Ornella, madre superiora della missione sacramentina di Mtande (alla periferia di Lilongwe), commenta: «In passato, in questa zona, c’erano solo i musulmani. I cristiani sono arrivati da poco».

Stiamo attraversando il distretto di Mangochi, l’area del Paese dove, ancora oggi, c’è la maggiore presenza di seguaci dell’islam (il 73% della popolazione). Portata dai mercanti arabi intorno al XV-XVI secolo, la religione musulmana si è poi diffusa tra gli Yao, il maggiore gruppo etnico sulle sponde meridionali del lago Malawi. Gli Yao erano abili commercianti: scambiavano con i mercanti arabi della costa, ma anche con i portoghesi in Mozambico. A loro vendevano avorio e schiavi. «Proprio per sfuggire alla schiavitù – dice suor Ornella – molti abitanti del luogo si convertirono all’islam. La maggioranza dei mercanti, infatti, era musulmana e tendeva a non schiavizzare membri della stessa fede».

I primi missionari cristiani arrivarono alla fine dell’Ottocento, sulla scia delle esplorazioni di David Livingstone. Nel 1875, a Cape Maclear, sulla punta di una piccola penisola sul lago, nacque la prima missione che, però, in sei anni riuscì a convertire un solo musulmano. Anche negli anni successivi, in quest’area il cristianesimo faticò a diffondersi, mentre diventava la religione predominante nel resto del Paese. «La fede cristiana qui ha preso piede solo recentemente, anche grazie all’attivismo degli ultimi vescovi», dice suor Ornella.

Oggi, il pluralismo religioso è un valore cardine del Malawi. La Costituzione definisce il Paese come uno Stato laico, dove è proibita qualsiasi discriminazione su base religiosa e tutti sono liberi di professare il proprio culto. A garanzia di ciò si pongono soprattutto le istituzioni giudiziarie. Recentemente, ad esempio, una sentenza della Corte suprema ha imposto al ministero dell’Educazione di far sì che i bambini della comunità rastafariana possano frequentare la scuola senza dover tagliare i dreadlock, simbolo del movimento religioso. Il mondo musulmano invece sta attendendo che venga riconosciuto, alle bambine che lo desiderano, il diritto a indossare l’hijab negli istituti scolastici. È proprio per questa attenzione alla libertà di culto che Freedom house (un’organizzazione che studia democrazia e diritti umani nel mondo) ha attribuito al Malawi il massimo del punteggio nell’indice sulla libertà religiosa.

La tolleranza d’altronde è sempre più un valore intrinseco alla società locale. Lo testimonia anche un’indagine dell’agosto 2021 di Afrobarometer (una rete panafricana che svolge studi statistici sul continente). A oltre il 62% degli intervistati «piace molto» avere dei vicini appartenenti a un’altra fede, mentre un altro 16% ha dichiarato che gli «piace alquanto». Solo il 10% ha risposto negativamente.

Anche suor Leonia, madre superiora della missione delle Suore sacramentine a Monkey Bay, conferma: «Nella nostra zona (il distretto di Mangochi, ndr), ci sono tante fedi, ma di solito le persone convivono senza problemi. Abbiamo tanti protestanti, dei presbiteriani e qualche anglicano. Poi ci sono i cattolici. E ovviamente i musulmani».

In tutto il Paese, oggi, secondo il World religion database (un database sulla distribuzione delle religioni nel mondo), il cristianesimo è professato dall’80% della popolazione – con un’ampia fetta di protestanti (38%) e cattolici (33%) – mentre i musulmani sono il 14%. Ci sono poi piccole percentuali di rastafariani, indù, ebrei e sikh.

A.G.

![]()

Lo spettro della carestia

La siccità ha portato i prezzi degli alimenti alle stelle

La produzione agricola per l’esportazione resta un pilastro dell’economia. Con conseguente forte dipendenza dai mercati esteri e dal meteo. Come accaduto per la grande siccità del 2024. Mentre il 90% della gente vive di agricoltura di sussistenza.

«Quello è tabacco», dice suor Leonia indicando – quasi imbarazzata – le coltivazioni di fronte a noi. «Non volevo coltivarlo – prosegue la religiosa sacramentina -, ma mi hanno convinta a farlo perché, se le piante crescono bene, poi il raccolto di solito è redditizio».

Produrre tabacco non è semplice e richiede molto lavoro manuale. Prima, viene seminato in grandi orti, dove gli agricoltori se ne prendono cura quotidianamente. «Vedi – suor Leonia indica dei lavoratori assiepati attorno a un punto del terreno – stanno bagnando le piantine. Lo fanno tutti i giorni». Poi, «verso fine novembre, con l’arrivo delle prime piogge, le spostano nei campi dove hanno maggiore spazio per crescere e irrobustirsi». Con la cimatura – l’eliminazione della testa di fiore – e la rimozione dei germogli secondari, viene facilitata la crescita di foglie forti, e si ottiene un tabacco di migliore qualità. È un lavoro lungo e minuzioso che si protrae fino al momento del raccolto, intorno al mese di febbraio.

Suor Leonia volge lo sguardo verso una struttura di legno che corre lungo un lato del campo e aggiunge: «Una volta raccolte, le piante sono disposte su quei bastoni e lasciate essiccare all’aria aperta». Generalmente per un paio di mesi, in attesa che inizino le procedure di vendita, tra marzo e aprile.

![]()

Il settore agricolo

Suor Leonia non ha deciso di coltivare il tabacco per caso. Il Malawi è il sesto esportatore mondiale di questa commodity, il secondo in Africa dopo lo Zimbabwe. Con guadagni pari a 435 milioni di dollari nel 2022, il tabacco – la cui esportazione è iniziata nel 1893 – è stabilmente il primo prodotto commerciato dal Paese, seguito da altre materie prime agricole come tè, arachidi e legumi secchi.

D’altra parte, il settore primario contribuisce al 30% del Pil e impiega oltre l’80% della forza lavoro. La produzione di commodities, introdotte in epoca coloniale, continua a essere ancora oggi un pilastro dell’economia nazionale. Sia che vengano coltivate nelle grandi piantagioni, sia che siano frutto del lavoro dei piccoli agricoltori. Infatti, se dalle prime deriva il 30% della produzione agricola del Paese, i secondi sono responsabili del restante 70%.

Ma – come in tanti altri Stati africani dipendenti dall’esportazione di materie prime – anche il Malawi spesso si trova in balìa delle fluttuazioni dei prezzi sul mercato internazionale e dei cicli di espansione e contrazione della domanda e dell’offerta. Allo stesso modo è sovente alla mercé di disastri naturali che possono causare la perdita della quasi totalità del raccolto. Ne sono un esempio le inondazioni del 2002, che devastarono il settore agricolo e spinsero il presidente a dichiarare lo stato di emergenza nazionale a causa della carestia.

![]()

Anno critico

Quello che è successo nel 2024 non è stato tanto diverso. «Quest’anno, la pioggia è finita troppo presto, a febbraio», racconta suor Leonia, mentre camminiamo per i suoi terreni. Volge lo sguardo tutt’intorno e continua: «Così abbiamo perso tutto il raccolto di grano. Se avessimo avuto dell’acqua di riserva, avremmo potuto bagnarlo. Ma non l’avevamo».

Dopo tre anni di precipitazioni troppo abbondanti dovute ai cicloni tropicali Ana, Gombe e Freddy, il Malawi ha iniziato a fare i conti con le conseguenze di El Niño. Un fenomeno climatico che tendenzialmente avviene ogni cinque anni e provoca il riscaldamento dell’acqua superficiale dell’Oceano Pacifico centrale. Quando si verifica, El Niño ha un impatto in tutto il mondo, ma soprattutto causa violente precipitazioni in America centro meridionale, uragani nel sud del Pacifico e prolungati periodi di siccità in Africa subsahariana.

Così tra marzo e aprile 2024, gli agricoltori malawiani – stima il governo – hanno raccolto il 45% in meno di mais rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Si è quasi dimezzata la disponibilità di un cereale essenziale per la dieta locale, coltivato da nove famiglie su dieci. Sono proprio queste famiglie che vivono di agricoltura di sussistenza – oltre ai piccoli proprietari terrieri – ad aver risentito maggiormente della siccità a causa della mancanza di riserve idriche e impianti di irrigazione.

Persi grano e mais, anche il raccolto di riso è stato molto magro. «Appena ho capito che quest’anno non saremmo riusciti a raccogliere il grano, ho detto “vado vicino al lago a preparare il campo per il riso”», racconta suor Leonia. «Ma ci sono state delle alluvioni in Tanzania e il fiume Ruhuhu (immissario tanzaniano nel lago Malawi, ndr) ha portato tanta acqua nel lago che si è “gonfiato”, inondando le risaie». Proprio nel momento del raccolto che, così, è diventato impossibile.

Rischio carestia

In Malawi, il 90% della popolazione vive di agricoltura di sussistenza, coltivando mais, riso e legumi. Ma fino a marzo 2025 non ci saranno nuovi raccolti. Non a caso, l’Integrated food security phase classification (Ipc, uno strumento utilizzato a livello internazionale per identificare i livelli di insicurezza alimentare) ha stimato che, tra marzo e ottobre 2024, circa 4,2 milioni di persone (su una popolazione di 21 milioni) si trovavano in condizione di insicurezza alimentare acuta. Cioè erano incapaci di produrre autonomamente il cibo necessario per la sopravvivenza quotidiana. Tra ottobre 2024 e marzo 2025, il numero crescerà a 5,7 milioni.

D’altra parte, già a ottobre, suor Leonia parlava apertamente di carestia: «Tanti nelle campagne non hanno più niente da mangiare e hanno iniziato a rubare i manghi sugli alberi». Le scorte di grano – accumulate nei silos fuori dalla capitale – sono finite da tempo. «Una buona parte – dice suor Ornella – è stata venduta all’estero dal governo per ottenere la liquidità necessaria per rispettare le scadenze sul debito». Debito estero che attualmente ammonta a circa 3,39 miliardi di dollari.

![]()

Prezzi alle stelle

Quel poco di grano presente nel Paese costa moltissimo. La farina per il pane è introvabile. Al mercato ci sono solo pomodori, verze, manghi e banane.

È proprio la mancanza di generi alimentari di prima necessità la principale causa della crescita costante dell’inflazione, arrivata a toccare il 34% negli ultimi mesi del 2024.

E se i prezzi dei beni di base – soprattutto alimentari – continuano ad aumentare, lo stesso non si può dire dei salari. Con una paga giornaliera di 4mila kwacha (2 euro), la maggior parte dei malawiani, a fine giornata, non ha il denaro sufficiente per assicurare un pasto alla propria famiglia. Basti pensare che una piccola anguria al mercato costa 5mila kwacha (2,50 euro). Uguale è il prezzo di cinque limoni o di un casco di banane. Per non parlare del costo dei legumi o, ancor peggio, della carne e del pesce.

Ma anche il prezzo dei fertilizzanti è più che triplicato. «Fino all’anno scorso, un sacco da dieci chili costava 30mila kwacha (circa 15 euro). Ora è salito a 90mila (45 euro), ma può raggiungere tranquillamente anche i 120mila (60 euro)», spiega suor Leonia. Se si considera che «per un ettaro di terreno, di solito, utilizziamo quattro sacchi di fertilizzante», diventa subito evidente che i costi sono cospicui. Cifre, che per la maggior parte degli agricoltori locali, sono insostenibili già in una situazione di normalità. Figuriamoci l’anno dopo aver perso quasi la totalità del raccolto.

Aurora Guainazzi

Bambini a rischio: è emergenza

Bambini a rischio: è emergenza

Visita a un centro per la lotta alla malnutrizione

È lunedì mattina quando entriamo nel piccolo centro per la lotta alla malnutrizione alla periferia di Monkey Bay. I suoi locali sono gremiti di mamme e bambini di ogni età. «Lunedì e martedì sono i giorni più affollati», ci spiega Patience, la responsabile dei magazzini e della pulizia della struttura. «C’è appena stato il weekend e il lavoro di due giorni si è accumulato. Poi domani (il 15 ottobre, ndr) siamo chiusi perché è la Festa della Mamma. Quindi in realtà tutta questa settimana sarà impegnativa». Mentre parliamo, ci avviciniamo a una giovane mamma, il cui bambino di pochi mesi dorme avvolto in un telo sulla sua schiena. Lo tengono monitorato perché a rischio malnutrizione. Azioni di questo genere sono la quotidianità nel piccolo centro ormai diventato un punto di riferimento per i villaggi del circondario. A maggior ragione negli ultimi mesi, quando la fame ha iniziato a diffondersi sempre di più.

Nel distretto di Mangochi, già a ottobre 2024, secondo l’Ipc, il 35% della popolazione si trovava in una condizione di «crisi» alimentare. Essendo in grande difficoltà nell’assicurarsi la quantità minima di cibo necessaria per la sopravvivenza quotidiana, si collocava al terzo livello (su cinque) del sistema di allerta utilizzato internazionalmente per identificare le situazioni di insicurezza alimentare. A marzo 2025, il 5% degli abitanti passerà alla fase successiva, quella di «emergenza», una condizione in cui la mancanza di cibo è talmente marcata da causare un elevato rischio di mortalità e consistenti livelli di malnutrizione.

Tra i più a rischio, ci sono i bambini. Soprattutto se vivono nelle aree rurali e non hanno la possibilità di raggiungere i villaggi più grandi, dove si trovano le strutture per la lotta alla malnutrizione. Perciò, in tutto il Paese, si sta diffondendo sempre di più la pratica di realizzare degli screening nei villaggi più isolati, così da identificare ed eventualmente prendere in carico le situazioni più gravi.

![]() È con questo obiettivo che una mattina ci rechiamo nel villaggio di Matwi. Per raggiungerlo, abbandoniamo presto la strada asfaltata e percorriamo qualche chilometro di sterrato, tra buche e tanta polvere. Siamo circondati dai campi e ogni tanto ci imbattiamo in qualche casa isolata. Quando arriviamo al villaggio, mamme e bambini sono già radunati sotto il portico del piccolo asilo comunitario. Osservano attentamente il personale medico mentre scarica il materiale dal fuoristrada e prepara le postazioni per la misurazione del peso, dell’altezza e della circonferenza del braccio. Prima di iniziare, Diana, un’infermiera, spiega in chichewa il motivo dello screening e l’importanza di realizzarlo. Poi, invita le mamme a recarsi con i loro bambini verso la bilancia, appesa, poco più in là, a una trave del soffitto. Uno alla volta, i teli colorati che avvolgono i piccoli vengono appesi e il loro peso annotato. Pian piano, inizia a formarsi una piccola folla anche intorno ai punti adibiti alla misurazione dell’altezza e della circonferenza del braccio. Infine, bambino per bambino, i dati raccolti vengono incrociati, identificando eventuali situazioni critiche. Il sollievo sul volto di molte madri, quando viene comunicato loro che per il momento non ci sono problematiche, è evidente. D’altronde, a Matwi, i generi alimentari scarseggiano ormai da mesi e non è facile assicurare anche solo un pasto al giorno ai propri figli.

È con questo obiettivo che una mattina ci rechiamo nel villaggio di Matwi. Per raggiungerlo, abbandoniamo presto la strada asfaltata e percorriamo qualche chilometro di sterrato, tra buche e tanta polvere. Siamo circondati dai campi e ogni tanto ci imbattiamo in qualche casa isolata. Quando arriviamo al villaggio, mamme e bambini sono già radunati sotto il portico del piccolo asilo comunitario. Osservano attentamente il personale medico mentre scarica il materiale dal fuoristrada e prepara le postazioni per la misurazione del peso, dell’altezza e della circonferenza del braccio. Prima di iniziare, Diana, un’infermiera, spiega in chichewa il motivo dello screening e l’importanza di realizzarlo. Poi, invita le mamme a recarsi con i loro bambini verso la bilancia, appesa, poco più in là, a una trave del soffitto. Uno alla volta, i teli colorati che avvolgono i piccoli vengono appesi e il loro peso annotato. Pian piano, inizia a formarsi una piccola folla anche intorno ai punti adibiti alla misurazione dell’altezza e della circonferenza del braccio. Infine, bambino per bambino, i dati raccolti vengono incrociati, identificando eventuali situazioni critiche. Il sollievo sul volto di molte madri, quando viene comunicato loro che per il momento non ci sono problematiche, è evidente. D’altronde, a Matwi, i generi alimentari scarseggiano ormai da mesi e non è facile assicurare anche solo un pasto al giorno ai propri figli.

L’Unicef (l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia), già a maggio 2024 – quando era chiaro che il Malawi si preparava ad affrontare mesi duri – aveva avvertito che più di mezzo milione di bambini sotto i cinque anni era a rischio malnutrizione acuta. Mentre 3,3 milioni avrebbero avuto bisogno di assistenza alimentare di base.

A.G.

![]()

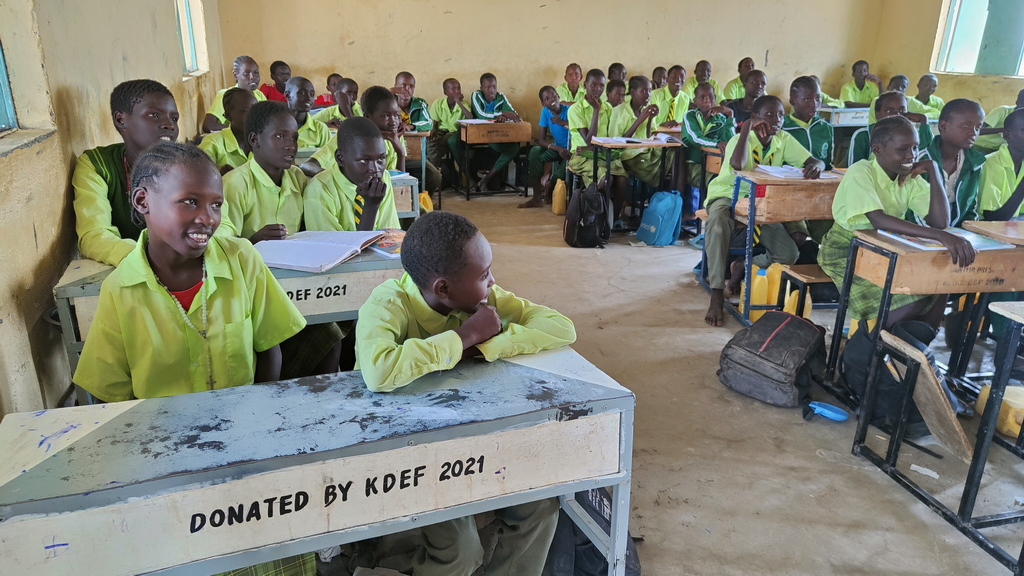

Missione scuola

Ricerca di un’istruzione di qualità

L’educazione è la loro vocazione. Le Suore sacramentine hanno cinque missioni nel Paese. Qui l’istruzione è limitata e i tassi di abbandono scolastico sono elevati. E le bambine sono le più penalizzate.

È un caldo e assolato sabato pomeriggio quando accompagniamo suor Teresa nella scuola primaria della missione di Monkey Bay. Ne è la direttrice e ce la mostra con orgoglio. Superiamo il grande cancello di ferro battuto che separa la missione dagli edifici scolastici. Alla nostra sinistra sorge un piccolo altare in ricordo di Geltrude Comensoli, la fondatrice delle Suore sacramentine. Alla nostra destra c’è la scuola. È composta da tre edifici lunghi e bassi, paralleli gli uni agli altri, dove trovano spazio le classi, gli uffici del personale, la direzione, alcuni laboratori e una biblioteca.

Entriamo nell’ufficio di suor Teresa. Sulla scrivania c’è un computer, circondato da libri e fogli. «È periodo di esami» dice, mentre cerca qualcosa in una pila. Ci porge un pezzo di carta e continua: «Questa, ad esempio, è la prova di inglese». Si guarda attorno, adocchia un altro plico in fondo alla stanza e ne pesca un altro foglio. «Questo invece è l’esame di chichewa». Fissiamo la pagina senza capire nulla, ma affascinati dal vedere per iscritto la lingua che da qualche settimana sentiamo continuamente intorno a noi. Suor Teresa, nel frattempo, ha recuperato altre prove: rapidamente, ci passa gli esami di matematica, arti espressive, scienze e life skills.

Queste ultime suscitano la nostra curiosità. Ma quando domandiamo cosa siano, suor Teresa resta quasi stupita. Guardiamo insieme gli esami e nel frattempo ci spiega: «Le life skills sono competenze trasversali che guardano allo sviluppo dei bambini in ogni ambito della vita. Ad esempio, insegniamo loro strategie per rafforzare l’autostima, li spingiamo a prendere autonomamente delle decisioni o a risolvere i problemi. Affrontiamo anche temi come lo sviluppo delle relazioni sociali e i rapporti di genere». L’obiettivo è che bambini e ragazzi siano in grado di interagire correttamente e attivamente con chi li circonda.

Usciamo dall’ufficio e continuiamo il nostro giro. Entriamo nelle classi. Sono sobrie, ma funzionali. Dietro alla cattedra c’è una grande lavagna nera, mentre i banchi di fronte sono disposti in modo ordinato. Arriviamo all’ultimo edificio. «Qui ci sono i laboratori», spiega suor Teresa. Apre la porta di una stanza piena di cartelloni e oggetti di ogni genere: «Questo, ad esempio, è quello di scienze». Poco oltre c’è il laboratorio di informatica: uno spazio spoglio con un vecchio computer addossato alla parete. «Abbiamo solo quello – dice – ma è già qualcosa».

Vocazione istruzione

![]() Le Suore sacramentine (nate a fine Ottocento a Bergamo) operano in Malawi dagli anni Settanta. In questo piccolo Paese, hanno creato cinque missioni (a Balaka, Lilongwe, Monkey Bay, Namwera e Ntcheu), ognuna con le proprie peculiarità. Ma con un tratto comune: l’istruzione è diventata fin da subito la loro vocazione. In particolare, le suore pongono un’attenzione particolare alle ragazze, spesso più svantaggiate rispetto ai loro coetanei maschi nell’accesso alla scuola. Infatti, se il tasso di istruzione femminile, rilevato dalla Banca mondiale nel 2022, era pari al 65%, quello maschile era superiore di sei punti percentuali.

Le Suore sacramentine (nate a fine Ottocento a Bergamo) operano in Malawi dagli anni Settanta. In questo piccolo Paese, hanno creato cinque missioni (a Balaka, Lilongwe, Monkey Bay, Namwera e Ntcheu), ognuna con le proprie peculiarità. Ma con un tratto comune: l’istruzione è diventata fin da subito la loro vocazione. In particolare, le suore pongono un’attenzione particolare alle ragazze, spesso più svantaggiate rispetto ai loro coetanei maschi nell’accesso alla scuola. Infatti, se il tasso di istruzione femminile, rilevato dalla Banca mondiale nel 2022, era pari al 65%, quello maschile era superiore di sei punti percentuali.

Da qui la decisione di alcune missioni – Monkey Bay nel caso della scuola primaria, Namwera per la secondaria – di concentrarsi esclusivamente su bambine e ragazze. Il motivo ce lo spiega bene suor Leonia durante una delle nostre conversazioni: «Educare la donna in questa zona (Monkey Bay, ndr) è molto importante, perché, se lo fai, vedi già una mentalità diversa. Adesso non ci sono tante donne che hanno studiato. Perciò, vogliamo dare loro questa possibilità, anche solo perché possano organizzare le loro case come si deve». Le piacerebbe avere delle classi miste: «Sarebbe normale. Ma non possiamo fare tutto, perciò abbiamo dovuto fare una scelta».

Far funzionare una scuola delle dimensioni di quella di Monkey Bay è complesso. «Abbiamo circa 700 bambine, suddivise negli otto anni previsti dal ciclo di istruzione primaria», dice suor Teresa. «Di queste bambine – racconta invece suor Leonia – 250 si fermano a mangiare e dormire qui».

Attorno a un cortile di terra battuta, poco oltre il convento, sorgono un refettorio, le cucine e i dormitori. Le stanze sono essenziali, ma funzionali, con letti a castello e cassapanche dove le allieve possono riporre i propri effetti personali. In fondo a ogni edificio, ci sono i bagni. E cosa non scontata: acqua corrente ed elettricità sono presenti in tutte le strutture.

«Non possiamo offrire tutto questo completamente gratis, perché sennò non riusciremmo a organizzare la scuola, pagare i maestri e comprare il materiale», sottolinea suor Leonia. Per questo si chiede una retta, tentando comunque di renderla il più accessibile possibile. «Vorrei che più bambine della zona venissero a scuola. Perciò, invece di aumentare le fees (la retta, ndr), sto pensando di far sì che possano pagare di meno, sostituendo il denaro con qualcosa di materiale». Tra l’altro, già «abbiamo dei gruppi di orfane che non pagano niente. Oppure ci sono quelle che hanno solo la mamma e non il papà. In quei casi valutiamo di volta in volta».

Trovare un equilibrio non è facile. Ma suor Leonia ci tiene ad assicurare un’istruzione di qualità perché «in molti istituti, finita la giornata, i bambini se ne vanno, ma hanno appreso poco. Poco più avanti, ad esempio, c’è una scuola dove nelle classi sono in 400. Così non si impara nulla». Quello di cui parla suor Leonia non è un caso isolato: il sovraffollamento delle aule è un problema diffuso in Malawi. Soprattutto nelle scuole pubbliche dove, in media, un docente si trova a gestire 130 studenti. Ad alimentare questa situazione è la cronica mancanza di insegnanti: la retribuzione molto bassa (spesso sui 120mila kwacha al mese, circa 60 euro), a fronte di un impegno considerevole nella gestione delle classi, scoraggia molti dall’intraprendere questo mestiere.

![]()

Scarsità di scuole

Anche a Namwera, sulle montagne al confine orientale con il Mozambico, molte delle ragazze che frequentano la scuola secondaria si fermano a dormire e mangiare nelle strutture della missione. «Abbiamo 262 ragazze che vivono qui», racconta suor Ornella, la responsabile della scuola. Indica una serie di edifici che servono da dormitori. «Siamo una delle poche scuole superiori della zona e siamo riconosciuti per la qualità dell’istruzione che offriamo», sottolinea con orgoglio.

«In Malawi, l’educazione secondaria è poco diffusa», ci ha anticipato suor Ornella, madre superiora della missione di Mtande, mentre qualche ora prima percorrevamo una serie di tornanti su per la montagna. «In tutto il Paese le scuole superiori sono poche, e quelle che ci sono generalmente costano molto, anche se pubbliche. Quindi, non sono tanti quelli che se le possono permettere. I più poveri riescono ad accedervi solo se sono ritenuti meritevoli di una borsa di studio governativa».

In effetti, dati alla mano, è evidente che in Malawi l’istruzione – sia primaria che secondaria – è ancora limitata, con tassi di abbandono scolastico elevati. L’ultimo rapporto dell’Unicef, ad esempio, evidenzia che nel 2023 solo il 33% dei bambini e delle bambine aveva completato il primo ciclo di istruzione. Mentre quelli che avevano proseguito con la secondaria erano ancora meno, il 12%.

Al crescere dell’età dei ragazzi, poi, la forbice tra maschi e femmine si allarga sempre di più. Infatti, se dopo un anno di primaria, il numero di bambini e bambine che lascia la scuola è pressoché simile (il 4%), nel corso della secondaria le percentuali sono ben diverse. Le ultime statistiche del ministero dell’Educazione, relative all’anno scolastico 2023/2024, mostrano che, durante i quattro anni di superiori, il 60% di coloro che hanno abbandonato in anticipo gli studi erano ragazze. Perlopiù a causa di responsabilità familiari, tasse troppo elevate, matrimoni e gravidanze precoci. Queste due ultime condizioni, in particolare, hanno un’incidenza elevata: il 50% delle ragazze si sposa a meno di 18 anni, mentre il 29% ha già avuto almeno un figlio prima della maggiore età.

![]()

Insegnamento di qualità

Dunque, in Malawi, combattere l’abbandono scolastico e garantire un’istruzione di qualità sono delle priorità. Per farlo, le Suore sacramentine accolgono allievi fin dai primi anni di età. Dice suor Teresa: «Iniziare dall’asilo e assicurare una continuità educativa con la primaria e la secondaria è fondamentale perché i bambini ricevano una buona istruzione».

«Siamo state noi a portare l’asilo vero e proprio in Malawi», racconta invece suor Ornella. «Prima non esisteva. C’erano dei luoghi dove i bambini si riunivano qualche ora al giorno senza che però seguissero un reale percorso educativo. La scuola iniziava a sei anni con la primaria. Dopo che noi abbiamo aperto l’asilo a Ntcheu, anche nel resto del Paese hanno iniziato a nascere delle vere scuole materne». Oggi, tutte le missioni hanno un asilo che accoglie sia maschi che femmine e cerca di creare le premesse affinché ricevano un’istruzione di qualità.

Il lavoro delle Suore sacramentine è iniziato qualche decennio fa, ma sta pagando. La scuola primaria di Monkey Bay è tra le dieci migliori del Paese. La secondaria di Namwera è una delle poche del circondario a fornire un’istruzione di qualità. A Ntcheu, l’asilo continua a essere un esempio per tutto il Malawi.

Aurora Guainazzi

Il Malawi in cifre

- Superficie: 118.480 km2 (0,4 volte l’Italia)

- Popolazione: 21 milioni (2023)

- Indice di sviluppo umano (posto nella classifica): 172/191 (2024)

- Pil: 13 miliardi di dollari (2023)

- Pil procapite annuo [PPP$]: 1.800 (2023)

- Crescita annua del Pil: +1,9% (2023)

- Settore agricolo in % sul Pil: 30%

- Popolazione al di sotto della soglia di povertà (2,15 dollari US al giorno): 70%

- Tasso di alfabetizzazione: 65% (donne), 71% (uomini)

- Accesso alla rete elettrica: 14%.

PPP$: dollari in parità di potere d’acquisto, tiene conto dei livelli dei prezzi nel Paese.

![]()

Idee e progetti in quantità

La missione di Monkey Bay

Per raggiungere Monkey Bay da Lilongwe impieghiamo cinque ore. La strada è asfaltata, ma le buche sono numerose e di grandi dimensioni. Guidare è uno slalom continuo. Quando poi cala il buio, procediamo solo alla luce dei nostri fari. A un certo punto, l’autista si ferma e scende a controllare le gomme: senza illuminazione è ancora più difficile scorgere ed evitare gli avvallamenti del terreno. Fortunatamente, non abbiamo riportato danni. Ripartiamo e dopo un’oretta arriviamo alla periferia di Monkey Bay. I fari dell’auto illuminano un cartello che indica la missione delle Suore sacramentine. Lo seguiamo e, superato il cancello, l’autista si ferma nel cortile. Davanti a noi sorge il convento. La struttura è abbastanza piccola, in confronto agli edifici di altre missioni. Ma al suo interno si nasconde una realtà estremamente dinamica, ricca di idee e progetti che spaziano dall’educazione, alla sicurezza alimentare, passando per il miglioramento delle condizioni di vita della comunità circostante.

Assicurare pasti adeguati alle bambine che frequentano la scuola e vivono nella missione non è sempre agevole, soprattutto ora che i prezzi sono cresciuti. «Abbiamo dei campi non lontano da qui – dice suor Leonia – se riusciamo a coltivarli bene, possiamo produrre grano, verdure e tante altre cose per le bambine senza doverli comprare». Ma non è facile. Un po’ per i costi di semi e fertilizzanti. Un po’ perché, mancando mezzi meccanici, «per preparare dieci ettari con la zappa ci abbiamo messo quattro mesi. Uno spreco di tempo, energia e soldi». Proprio per questo, suor Leonia sta cercando un trattore che renda più economico, rapido ed efficiente il lavoro e che le permetta anche di aiutare gli altri. Infatti immagina di metterlo a disposizione della comunità: «Ognuno potrebbe inserire la propria benzina e usarlo. Vorrei dare anche ai miei vicini la possibilità di produrre autonomamente una quantità sufficiente di cibo». Mentre per non correre, un’altra volta, il rischio di perdere il raccolto a causa della siccità, non appena avrà trovato dei finanziamenti, ha già pianificato di costruire un pozzo. Indica un bastone piantato nel terreno a poca distanza dai campi arati: lì è stata trovata l’acqua.

Suor Leonia vuole raggiungere l’autosufficienza alimentare il prima possibile perché le idee non le mancano ed è impaziente di realizzarle, una dopo l’altra. Prima di tutto, la scuola secondaria «aperta sia a ragazze che a ragazzi per dare a tutti la possibilità di ricevere un’educazione come si deve». Il terreno su cui costruirla è già stato trovato, ma è ancora da comprare: «Mi hanno chiesto 30 milioni di kwacha (15mila euro, ndr). Non li ho e spero che qualcuno mi possa aiutare a raccoglierli». Nel frattempo, sa già che «dopo la secondaria, ci sarà da pensare ai vocational training, ovvero corsi di formazione professionale, per insegnare specifici lavori. Non tutti vanno all’università e bisogna permettere a chi vuole fare qualcosa di più pratico di impararlo». Immagina qualche classe dove insegnare a cucire o a fare il muratore: «Sarebbe una cosa molto importante per chi dice che non ce la fa ad andare avanti con la scuola. Adesso, tanti non hanno un vero lavoro perché non hanno imparato nulla. Se facessimo questi corsi invece tutti saprebbero fare qualcosa».

A.G.

![]()

Ha firmato il dossier:

Aurora Guainazzi

Si occupa di Africa subsahariana sia nell’ambito della cooperazione internazionale che dell’informazione. La sua attenzione si rivolge in particolare alle dinamiche economiche, sociali e politiche della regione africana dei Grandi Laghi.

A cura di Marco Bello, giornalista, direttore editoriale di MC.

![]()