Il buon sonno migliora la vita

Dormire è una necessità primaria, ma avere un sonno di qualità non è affatto facile. A disturbarlo ci sono i ritmi della società, vari inquinamenti, gli stili di vita personali e, infine, i veri e propri disturbi del sonno.

Trascorriamo a dormire un terzo della nostra esistenza. Eppure, in una società sempre più frenetica, tendiamo a considerare il sonno come un lusso, mentre, invece, è una necessità primaria tanto quanto il cibo e l’acqua. Il sonno, infatti, non è un semplice «spegnimento del cervello», utile a ricaricarci, ma uno stato di coscienza diverso dalla veglia durante il quale vengono svolte funzioni essenziali per la nostra esistenza.

Oggi sappiamo che, nel sonno, il sistema nervoso centrale svol-ge processi indispensabili al buon funzionamento cerebrale durante lo stato di veglia. Ne è conferma il fatto che, nel corso del sonno Rem (Rapid eye movement, fase del sonno distinta da quella non Rem), l’attività del cervello, misurata con l’elettroencefalogramma (Eeg), è simile a quella presente quando siamo svegli.

Pulizia, riordino, memoria

Da recenti studi di neuroscienze è emerso che, durante il sonno, il cervello compie un’importante operazione di pulizia e riordino, eliminando buona parte delle sinapsi (la giunzione tra due cellule nervose) neoformate durante la veglia.

Si tratta di «tagli» indispensabili al cervello per evitare che esso raggiunga la saturazione e per permettergli di imparare nuove cose. Questo meccanismo, conosciuto come ipotesi dell’omeostasi sinaptica, è molto selettivo e risparmia sempre più o meno il 20% delle sinapsi che racchiudono memorie importanti, le quali non devono essere eliminate. Un’altra fondamentale funzione, che si attua nel sonno, è quella dello smaltimento dei radicali liberi e di altre molecole potenzialmente tossiche formatesi durante la veglia. Tutto questo avviene grazie alla produzione di molecole come il glutatione in grado di contrastare lo stress ossidativo.

Il sonno Rem pare, inoltre, avere un ruolo determinante nella maturazione del sistema nervoso centrale poiché, durante questa fase del sonno, si svolgerebbe il processo di fissazione nella memoria a lungo termine dei dati appresi durante la veglia. Questo fatto è stato dimostrato in due modi: dall’osservazione di soggetti sottoposti a sessioni intensive di apprendimento, i quali hanno dimostrato un aumento significativo del sonno Rem, e dall’osservazione dei neonati, che presentano una percentuale maggiore di sonno Rem rispetto agli adulti e una maggiore capacità di apprendimento.

Infine, il sonno, soprattutto quello non Rem (NRem, in sigla), avrebbe una funzione di recupero e di ristoro dell’organismo, effettuando una riprogrammazione genetica dei comportamenti innati. Durante questa fase, inoltre, si modificano le funzioni di organi e di apparati diversi dal sistema nervoso centrale e tali modificazioni servono a mantenere l’omeostasi dei singoli sistemi.

Fasi e stadi del sonno

![]() Si possono distinguere due «porte» del sonno: una porta principale, cioè un picco di minima vigilanza nelle ore notturne, in cui si tende ad addormentarsi con maggiore facilità, e una porta del sonno secondaria, presente nel primo pomeriggio, tra le 14 e le 16. Un ruolo importante nel bilanciamento sonno-veglia è dato da alcuni neurotrasmettitori secreti dai nuclei sopracitati, in particolare l’orexina attiva durante la veglia e l’adenosina durante il sonno.

Si possono distinguere due «porte» del sonno: una porta principale, cioè un picco di minima vigilanza nelle ore notturne, in cui si tende ad addormentarsi con maggiore facilità, e una porta del sonno secondaria, presente nel primo pomeriggio, tra le 14 e le 16. Un ruolo importante nel bilanciamento sonno-veglia è dato da alcuni neurotrasmettitori secreti dai nuclei sopracitati, in particolare l’orexina attiva durante la veglia e l’adenosina durante il sonno.

Grazie all’uso dell’Eeg è stato osservato che il sonno è costituito da diversi stadi, che compaiono in una caratteristica sequenza. L’Eeg permette di registrare l’attività elettrica del cervello durante gli stati di veglia e di sonno, distinguendo tra onde beta (tipiche della veglia), theta, alfa e delta (tipiche dei diversi stadi del sonno), che si differenziano tra loro per l’ampiezza e la frequenza.

Dobbiamo distinguere tra il son-no NRem a onde lente e quello Rem (a onde veloci e rapidi movimenti oculari).

Come durante la veglia, nel son-no Rem prevalgono le onde beta a bassa ampiezza e frequenza elevata (15-30 Hz), mentre durante il sonno NRem prevalgono le onde alfa di media ampiezza e media frequenza (8-12 Hz). Il primo episodio di sonno Rem dura 20-30 minuti ed è seguito da circa un’ora di sonno NRem a onde lente. Nel corso della notte, gli episodi di sonno Rem tendono ad allungarsi, ma un ciclo di sonno Rem e di sonno NRem è sempre di 90 minuti. Un tipico sonno notturno di durata regolare, cioè di circa 7-8 ore, consta di 4 o 5 cicli di 90 minuti. Va detto che la durata del sonno varia solitamente con l’età, passando dalle 20 ore al giorno del neonato per arrivare a circa 6 ore dopo i 50 anni. Inoltre, la lunghezza del sonno Rem diminuisce gradualmente con l’età. Per quanto sia stato provato che la mancanza di sonno sporadica non comporta danni a lungo termine, tuttavia bisogna considerare che essa può alterare il nostro umore rendendoci nervosi, rallentare i nostri tempi di reazione e diminuire sia le nostre capacità mentali che fisiche. In particolare, poiché nel sonno si consolidano i ricordi delle esperienze fatte durante il giorno, la sua mancanza porta a una riduzione delle funzioni mnemoniche e cognitive.

Se dormire è un problema

Nel mondo occidentale, circa il 40% della popolazione presenta prima o poi qualche tipo di disturbo del sonno.

Le anomalie del sonno si fanno più frequenti con l’avanzare dell’età e colpiscono più le donne degli uomini. Le persone con disturbi del sonno presentano l’Eds (Episodi di sonnolenza diurna), che può essere la conseguenza della frammentazione del sonno notturno, dello sfasamento del ritmo circadiano (ovvero del cosiddetto «orologio biologico») o di problematiche a carico del sistema nervoso centrale come alcune patologie cerebrali o l’assunzione di farmaci, che ne influenzano l’attività. Poiché esiste un bilancio omeostatico nella funzione sonno-veglia, cioè un’influenza della qualità del sonno sulla qualità della veglia, e viceversa. Inoltre, sicuramente una riduzione o un’alterazione del sonno (per qualsiasi motivo) inducono sonnolenza durante la veglia, che si traduce in disattenzione, difficoltà mnestiche (cioè di formare, immagazzinare e rievocare informazioni) ed errori di prestazione. Tutto questo avviene per l’insorgenza, durante la veglia, di brevissimi episodi di sonno, detti microsonni, che durano da pochi secondi a qualche minuto, si presentano soprattutto di notte o nel primo pomeriggio e hanno una frequenza sempre maggiore in uno stato di pregressa privazione di sonno.

Si stima che la prevalenza della sonnolenza diurna (Eds) colpisca il 4-20% della popolazione generale e che sia in continuo aumento, a causa di stili di vita inappropriati per doveri familiari o questioni lavorative (prolungamento orario, cambi turno, stress correlato).

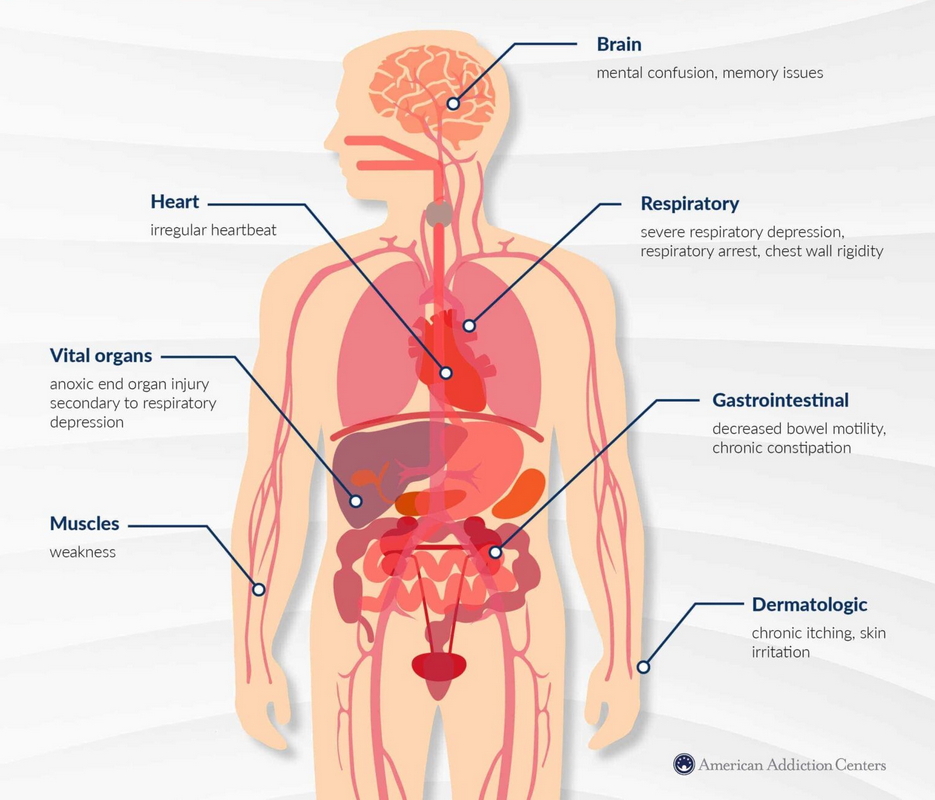

![]() I primi sintomi della deprivazione di sonno sono il tremolio alle mani, l’abbassamento delle palpebre, la mancanza di attenzione, l’irritabilità, lo sguardo fisso o deviato, l’aumentata sensibilità al dolore e uno stato di malessere generale. Nei casi gravi si può arrivare a una psicosi con perdita di contatto con la realtà, confusione, disorientamento, delirio e allucinazioni (questi ultimi compaiono dopo una deprivazione ininterrotta di circa 60 ore).

I primi sintomi della deprivazione di sonno sono il tremolio alle mani, l’abbassamento delle palpebre, la mancanza di attenzione, l’irritabilità, lo sguardo fisso o deviato, l’aumentata sensibilità al dolore e uno stato di malessere generale. Nei casi gravi si può arrivare a una psicosi con perdita di contatto con la realtà, confusione, disorientamento, delirio e allucinazioni (questi ultimi compaiono dopo una deprivazione ininterrotta di circa 60 ore).

I ritmi del sonno possono essere ridotti o allungati, ma questo non dipende totalmente dai desideri dell’individuo, bensì dal ritmo circadiano regolato dal nostro orologio biologico interno sincronizzato sull’alternanza luce-buio grazie a recettori sensibili alle variazioni di luce posizionati sullo strato esterno della retina, i quali inviano le informazioni all’ipotalamo che, in condizioni di riduzione della luce, stimola l’epifisi a produrre melatonina, l’ormone del sonno.

Colpi di sonno e incidenti

La comparsa di sonnolenza diurna o nel turno di lavoro notturno è una causa rilevante sia degli incidenti sul lavoro che di quelli stradali. Diversi studi hanno dimostrato che gli errori umani in operazioni tecniche e industriali o alla guida di veicoli sono prevalenti tra le ore 2 e le 7 e, in misura minore tra le 14 e le 17. Una ricerca ha dimostrato che la maggior parte dei disastri causati da errori umani si sono verificati in tarda notte.

Per quanto riguarda gli incidenti stradali, secondo un recente studio, il 7% di quelli che si verificano annualmente in Italia (pari a circa 175mila sinistri) sono causati da colpi di sonno e comportano circa 250 decessi e più di 12mila feriti, con conseguenti ricadute economiche sul Servizio sanitario nazionale.

Negli Stati Uniti, la National transportation safety board ha rilevato che il 58% degli incidenti nei quali è coinvolto un camion sono correlati ad affaticamento e stanchezza, e che il 17% dei camionisti sopravvissuti all’incidente ha ammesso di essersi addormentato al volante. Inoltre, il 47-60% dei camionisti ha riferito sonnolenza alla guida in almeno il 20% dei viaggi e il 50% di loro riduce il tempo di sonno nelle 24 ore precedenti il viaggio, rispetto al solito. Si è osservato che due ore di sonno in meno raddoppiano il rischio di incidenti e che i soggetti affetti da apnee del sonno hanno un rischio di incidenti stradali aumentato del 2-7% rispetto alla popolazione normale. Basta pensare che in un microsonno del guidatore di 3 secondi, un veicolo che viaggia a 100 km/h percorre circa 90-100 metri senza alcuna guida.

È evidente che sarebbe necessario mettere in atto adeguate strategie, tanto da parte dei singoli soggetti (come riposo adeguato, visite mediche, soste ristoratrici con un sonnellino di circa 20 minuti e l’assunzione di 150-200 ml di caffè, in caso di sentore di sonno alla guida), quanto da parte di coloro che gestiscono autostrade e strade (con la predisposizione di bande rumorose marginali) e da parte delle aziende costruttrici di veicoli (con sistemi di rilevamento del sonno anche sui veicoli di fascia inferiore e non solo su quelli di lusso). Inoltre, dovrebbero essere previste per legge delle pause durante l’orario di lavoro e sarebbe opportuno che la sede di lavoro sia il più possibile vicina al luogo di abitazione, per evitare viaggi in auto in condizione di stanchezza.

Inquinamento ambientale

È altresì necessario migliorare la qualità dell’ambiente, perché varie forme d’inquinamento possono ridurre la qualità e la durata del sonno. Tra queste sono responsabili di un suo peggioramento, l’inquinamento luminoso, quello da rumore e quello atmosferico. Quest’ultimo, in particolare, può causare l’irritazione respiratoria, l’infiammazione e lo stress ossidativo. Le polveri sottili, soprat-

tutto le PM2,5 e il biossido d’azoto (NO2), sono capaci di scatenare reazioni allergiche e fare peggiorare situazioni come l’asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), causando tosse e difficoltà di respirazione durante il sonno. Inoltre, l’inquinamento atmosferico può portare ad alterazioni nelle fasi del sonno, soprattutto diminuzione della fase Rem.

Rosanna Novara Topino