Rom, rifugiati nei margini

8 aprile: Giornata internazionale dei Rom, Sinti e Camminanti

Antonio vive in un camper con la sua famiglia, costretto alla marginalità come decine di migliaia di altri Rom in Italia e in Europa.

Le radici della sua condizione affondano nella storia delle popolazioni romanì nel nostro continente, segnata da secoli di politiche di sterminio, sfruttamento, riduzione in schiavitù o assimilazione forzata.

Le prime tracce di Rom in Italia risalgono al XV secolo. Oggi si stima che siano tra i 130 e i 150mila, concentrati nelle grandi città. La gran parte (quella che non fa notizia) vive in case normali. Gli altri sono costretti, loro malgrado, a vivere in situazioni al limite dell’umano: nei «campi nomadi», quelli inventati dalle stesse istituzioni che a ogni campagna elettorale, li vogliono radere al suolo.

- Rom, tra pandemia, sgomberi e roghi. Una roulette sotto casa.

- Secoli di schiavitù, sfruttamento, esclusione. Fino al «grande divoramento»

- Italia: il «paese dei campi». Nomadi per forza.

- Rom «ziganizzati» in fuga dalla Romania. Il caso Torino. Da lavoratori a zingari

Rom, tra pandemia, sgomberi e roghi.

![]()

Una roulotte sotto casa

Antonio vive in un camper con la sua famiglia nella zona Nord di Torino. Costretto a stare per strada, è esposto ai pericoli del vivere isolato. Nei primi mesi della pandemia non può svolgere le attività informali che prima gli davano da mangiare e, in più, subisce continui controlli delle forze dell’ordine. La condizione di violazione dei diritti di centinaia di persone costrette, come Antonio, a vivere un nomadismo forzato, pare senza via d’uscita.

Tra fine febbraio e inizio marzo 2020, il numero dei contagi e delle morti provocate dal Covid-19 porta rapidamente l’Italia dentro il primo lockdown. Uscire di casa è proibito, a meno che non sia strettamente necessario. È obbligatorio compilare un’autocertificazione per qualsiasi spostamento. Se si esce di casa si può essere fermati, identificati e, nel caso di violazioni delle misure straordinarie, sanzionati.

Antonio e il nomadismo forzato

Conosciamo Antonio in un pomeriggio di marzo 2020. C’è il sole a Torino. Nei minimi spostamenti consentiti per le strade del nostro quartiere, Barriera di Milano, passiamo spesso vicino ai camper e ai furgoni di alcune famiglie. Sono persone sgomberate da «campi nomadi» legali e da baraccopoli illegali della zona Nord e disperse dalle forze dell’ordine in giro per la città.

Quello che potremmo chiamare il «popolo dei camper», è cresciuto nel territorio torinese nel giro di pochissimi anni grazie al «Progetto speciale campi nomadi» della giunta 5 Stelle che, a partire dal 2017, ha sgomberato e sfollato individui e famiglie da svariati insediamenti e baraccopoli formali, tollerate e informali in tutta la città.

Una pratica odiosa, parte di una campagna elettorale permanente sulla pelle di persone povere e senza casa, che ha provocato ulteriore sofferenza e nomadismo forzato dopo gli sgomberi della precedente giunta Pd, non ultimo quello di circa duemila persone dalla baraccopoli di Lungo Stura Lazio nel 2015.

Molti hanno deciso di vivere nei camper perché costretti dagli sgomberi, o perché in fuga dai campi autorizzati gestiti dal comune, dentro i quali i conflitti e la violenza sono intollerabili.

I campi autorizzati, infatti, non sono come gli insediamenti informali che si creano sulla base di gruppi e famiglie che si conoscono, hanno origini, lingua, tipo di attività informali comuni, e nei quali, in genere, ci sono reti di solidarietà e cooperazione. Quelli formati dal comune sono spazi di segregazione dove ogni tipo di convivenza è forzata e artificiale. Al loro interno sono costrette a convivere famiglie e gruppi che non hanno nulla da condividere se non la povertà, il mancato accesso a una casa, e l’etichetta etnica tanto cara agli uffici speciali per «nomadi» che li considera, appunto, «nomadi», e quindi adatti ad abitare nella precarietà ed emarginazione.

![]()

Fermati sei volte al giorno

I nostri vicini di casa in camper sono proprio tra quelle famiglie costrette a lasciare i campi.

Antonio vive per strada con la sua famiglia e parcheggia spesso da queste parti.

Nei giorni del lockdown ci capita di passare a salutarlo. A volte gli portiamo un pacco di mascherine difficili da trovare.

Una volta, mentre siamo con lui, veniamo avvicinati con fare aggressivo da vigili in borghese per essere identificati. Fermano solo noi, mentre altre decine di persone sostano o transitano indisturbate sullo stesso marciapiede.

Nelle settimane seguenti, Antonio, sua moglie e i suoi bambini, tutti molto piccoli, verranno identificati fino a cinque, sei volte al giorno da qualsiasi forza dell’ordine.

All’esasperazione procurata dalla cosa in sé, si aggiunge la preoccupazione per il contagio: essere avvicinati da estranei potenzialmente infetti così di frequente non lascia tranquillo Antonio.

![]()

Cosa succede in via Germagnano

Il primo lockdown stabilisce restrizioni alla libertà di movimento di tutta la popolazione.

Nel quartiere osserviamo che il comportamento delle forze di polizia diventa più aggressivo e che si concentra in particolare su chi non può «restare a casa» perché una casa non ce l’ha.

Oltre a colpire, in generale, le persone fragili o considerate problematiche, il lockdown toglie qualsiasi possibilità di reddito a chi abitualmente cerca oggetti da recuperare nei bidoni della spazzatura o ricicla e separa i metalli.

All’improvviso, a Torino, migliaia di persone che riuscivano a sopravvivere grazie alle attività informali legate al mercato di libero scambio di via Carcano e del Balon o a quello di Porta Palazzo, non possono più lavorare.

In queste stesse settimane in via Germagnano continuano le operazioni di sgombero del «Progetto speciale campi nomadi» sottoscritto nel dicembre 2019 da regione Piemonte, comune di Torino, prefettura e diocesi. Il progetto, che parla di «superamento dei campi», prevede, di fatto, di radere al suolo le baraccopoli di via Germagnano, sia quella formale costruita dal comune durante la giunta Chiamparino nel 2004 (la più grande di Torino dopo quella di Lungo Stura Lazio, sgomberata alla fine del 2015 dall’amministrazione Pd con il progetto «La città possibile»), sia quelle proliferate nell’arco di vent’anni, abitate in prevalenza da persone originarie della

Romania, e raddoppiate proprio in conseguenza dello sgombero del 2015.

Con le restrizioni dovute all’emergenza, nessuno al di fuori del campo può raggiungere le baraccopoli per capire cosa sta realmente accadendo. Alcuni amici sotto sgombero che abitano lì, possiamo solo sentirli al telefono.

Nonostante l’emergenza sanitaria, i controlli da parte del Rime, il Reparto informativo minoranze etniche, nuova denominazione politicamente corretta del «nucleo nomadi» della polizia municipale di Torino, sono continui e, non appena la persona o la famiglia non è presente, la baracca viene sequestrata e, spesso, distrutta. A volte le persone tornano a casa dopo poche ore e trovano la propria abitazione demolita con tutti i loro beni personali all’interno. Lo shock, il dolore, il senso d’impotenza, la sofferenza di fronte ad abusi che non saranno mai puniti né raccontati è terribile.

![]()

In quattrocento per strada

A metà aprile 2020, nelle varie baraccopoli di via Germagnano vivono più di 400 persone. Non possono uscire dal campo per andare ai bidoni o cercare cibo nei mercati di zona o chiederne davanti ai supermercati. Se lo fanno, ed è successo a molti, prendono multe di 400 euro e denunce penali per violazione del dpcm del 9 marzo 2020.

Varie persone, anche anziane, e famiglie intere, perdono la casa per essersi allontanate dal campo in cerca di cibo e per altre necessità.

Le baraccopoli devono essere distrutte ad ogni costo in vista delle elezioni amministrative del 2021, e quindi dell’imminente campagna elettorale. Ufficialmente, la distruzione delle baracche senza alternativa abitativa equivale, nei documenti del Comune, al «superamento dei campi» e al rispetto delle direttive dell’Unione europea.

Qualche mese dopo, nella settimana tra il 14 e il 21 agosto 2020, nel silenzio e nell’invisibilità più totali, viene distrutta la maggior parte delle baracche ancora in piedi di via Germagnano. I Rom e i poveri devono sparire. In meno di un mese vengono buttate in strada più di 200 persone.

Chi viene sgomberato si accampa dove può.

La tensione è fortissima, come la rabbia per i nuovi sgomberi di famiglie che erano già state sgomberate da poco. Nostri amici e conoscenti cercano rifugio in zone e margini invisibili ai più.

Il 1° settembre, un blitz della Rime caccia da Piazza d’Armi decine di persone che si sono accampate lì con le tende perché appena sgomberate. Mandano via anche altre persone senza casa, italiane e non, già presenti nel parco.

All’alba del 10 settembre, altre venti famiglie allontanate da via Germagnano pochi giorni prima, vengono sgomberate da un piccolo terreno nascosto e abbandonato da più di vent’anni in via Reiss Romoli. Nello stesso terreno vivono già tre nuclei famigliari sgomberati da Lungo Stura Lazio nel 2015. Loro vengono lasciati lì.

Una volta concluso lo sgombero di via Germagnano, la comunicazione ufficiale dell’amministrazione comunale e della sindaca non fa alcun riferimento alle persone buttate per strada, ma cita unicamente le operazioni di «pulizia e bonifica» della zona e la rimozione di rifiuti. Sulla stessa scia, molti giornali e media locali non parlano delle persone sfollate, ma solo, in modo paradossale, del numero di animali, cani, gatti e galline, che girano ancora tra le macerie.

![]()

Tra pandemia, sgomberi e roghi

Molte persone e famiglie si disperdono per la città in cerca di luoghi in cui poter stare, anche solo per qualche giorno, invisibili e nascosti. Non mancano nuove occupazioni di piccoli terreni e di appartamenti vuoti di proprietà Atc (l’Agenzia territoriale per la casa che gestisce il patrimonio di case popolari di Torino e Piemonte). Molte persone hanno perso tutto con la distruzione della baracca o della roulotte. Ad alcuni viene imposto di andare in altri campi.

Una roulotte, la casa di una famiglia che da vent’anni viveva in via Germagnano e che è stata sgomberata, posizionata nella «zona orti» di Lungo Stura Lazio seguendo le indicazioni della polizia municipale e in presenza della stessa, viene data alle fiamme di notte da qualcuno che non vuole «zingari» nei paraggi. Le minacce di dare tutto alle fiamme, comprese le persone, sono iniziate non appena la roulotte è stata posizionata nella zona demaniale, troppo vicina agli orti di Lungo Stura Lazio usati dai residenti della zona per grigliate e altre attività.

Malgrado la denuncia delle vittime sotto shock che, per puro caso, la notte non dormivano nella roulotte ma in una baracca di amici vicina al loro mezzo, al momento non è stata fatta alcuna indagine da parte delle forze dell’ordine. La famiglia ha perso nel rogo tutti i beni personali e i documenti.

Nell’estate del 2020 sono numerosi gli episodi di aggressioni fisiche e verbali ai danni di persone che si ritrovano di colpo per strada.

Per la grande distruzione di agosto 2020, i consiglieri di opposizione in comune – quelli che sarebbero diventati poi la maggioranza alle successive elezioni – fanno sentire la loro protesta. Non tanto, però, per la violenza degli sgomberi, avvenuti senza offrire alcuna alternativa abitativa a centinaia di persone, quanto perché, secondo loro, la giunta a 5 Stelle ha «propagato» i Rom in giro per la città. Come la peste.

![]()

Nascosti da tutti

Le segnalazioni di cittadini e imprenditori che, dalle loro case o uffici, chiamano vigili e polizia, sono continue. Anche in piena notte.

Molto spesso l’esito delle chiamate è l’allontanamento delle persone e del loro mezzo, che si sposteranno in qualche altro luogo nel quale, di nuovo, non saranno graditi.

Al pregiudizio e all’odio, poi, si aggiunge il clima pesante della pandemia. A chi ha bambini piccoli e minori, viene intimato di tenerli tutti rinchiusi dentro i camper. Diverse persone dentro pochi metri quadrati. Perché «i cittadini vedono dalle finestre i bambini giocare sul marciapiede».

Vale la pena raccontare un ultimo episodio risalente all’estate 2021 e passato sotto silenzio: il rogo notturno di un altro camper parcheggiato in un luogo isolato, alle Vallette, Torino Nord. Questa volta nel camper dorme un’intera famiglia di Rom, e viene sfiorata la strage. È il pianto di un neonato che salva tutti svegliando la mamma giusto in tempo perché si accorga del fuoco e metta in salvo i figli. Del camper non rimane nulla. Pare che, prima del rogo, sia stato cosparso di benzina con grande perizia. Sotto il mezzo sono rinvenuti due secchi colmi di combustibile e un’altra tanica piena viene trovata a pochi metri.

La richiesta delle istituzioni nei confronti di chi è Rom, di chi è povero e senza casa, è sempre la stessa, e produce i suoi effetti: devono essere invisibili, devono sparire appena arriva un controllo, parcheggiare lontano dalle case, nascondersi alla vista dei cittadini «perbene».

È fondamentale che siano lontani da tutto e da tutti. Anche per bruciare.

Manuela Cencetti

![]()

Il docufilm

![]() La versione di Jean è la storia di un uomo che vive nel «campo rom» di Lungo Stura Lazio, nella periferia Nord di Torino. Jean mostra, con i suoi filmati e con quelli di altri abitanti della baraccopoli, un mondo precario, continuamente distrutto da «progetti speciali» per i Rom, da improvvisi sequestri giudiziari e sgomberi forzati. Un punto di vista che, per una volta, viene dall’interno.

La versione di Jean è la storia di un uomo che vive nel «campo rom» di Lungo Stura Lazio, nella periferia Nord di Torino. Jean mostra, con i suoi filmati e con quelli di altri abitanti della baraccopoli, un mondo precario, continuamente distrutto da «progetti speciali» per i Rom, da improvvisi sequestri giudiziari e sgomberi forzati. Un punto di vista che, per una volta, viene dall’interno.

Il film, prodotto nel 2020 da Manuela Cencetti, autrice di questo dossier, Jean Diaconescu e Stella Iannitto, ha partecipato al 38° Torino Film Festival.

- https://laversionedijean.it/

- www.facebook.com/La-Versione-di-Jean

- Cerca La versione di Jean su www.torinofilmfest.org.

- Da fine marzo è disponibile con offerta libera sulla piattaforma in streaming di «Distribuzioni dal basso»: www.openddb.it

Secoli di schiavitù, sfruttamento, esclusione.

![]()

Fino al «grande divoramento»

In Europa, la storia delle popolazioni romanì coincide con secoli di politiche di sterminio, sfruttamento, riduzione in schiavitù o assimilazione forzata. Dal loro probabile arrivo nel vecchio continente dall’India intorno al Mille dopo Cristo, la loro esclusione e persecuzione si fa via via sempre più strutturata e spietata, fino alla sciagura nazista che uccide 500mila Rom in quello che loro chiamano il «barò porrajmos».

Sul numero di individui e famiglie rom, o che si autodefiniscono tali, presenti in Europa, non esistono rilevazioni recenti o precise. Quantomeno, è difficile fare una stima attendibile. Anche perché, nei secoli, dichiarare le proprie origini rom ha sempre comportato il rischio, o la certezza, di essere stigmatizzati, perseguitati, banditi, ridotti in schiavitù. E nasconderle ha spesso garantito maggiori possibilità di sopravvivenza, specie dopo la Seconda guerra mondiale.

Storicamente, sotto la definizione di Rom si riunisce una varietà molto ampia di gruppi che mostrano tra loro diversità culturali anche notevoli, a cominciare dalla lingua. Se la lingua comune, infatti, è il romanés, nelle diverse regioni e paesi nei quali vivono, essa presenta molte varianti.

Il romanés è una lingua e al contempo un continuum di dialetti molto contaminati dalle lingue dei gagé (i non rom) presso i quali si trovano, per lessico, fonetica, grammatica.

Come sostiene l’antropologo Leonardo Piasere, al di là dei tentativi di determinare chi sia un «vero Rom», l’unico tratto davvero comune, persistente nel tempo e nello spazio, è la sua stigmatizzazione.

In Europa, la storia delle popolazioni romanì coincide con secoli di politiche di sterminio, sfruttamento, riduzione in schiavitù o assimilazione forzata. Questo continuum di violenta esclusione o di feroce inclusione ha generato nei Rom un rapporto ambivalente con la società maggioritaria dalla quale cercano di proteggersi e nella quale, al contempo, cercano di immergersi.

![]()

Tracce dei primi Rom in Europa

È difficile parlare di una supposta «vera» origine dei popoli rom. La lingua romanés porta con sé l’eredità di alcuni idiomi dell’India del Nord Ovest e delle successive migrazioni attraverso Persia, Armenia e Grecia.

È probabile che alcuni gruppi di Rom entrino nell’Impero Bizantino poco dopo l’anno Mille, e che si disperdano in Grecia e in Medio Oriente. Successivamente, dal Trecento, iniziano a migrare nello spazio europeo. Una parte di questi gruppi è ridotta in schiavitù nei principati di Valacchia e Moldavia, un’altra parte si spinge verso l’Impero Ottomano convertendosi all’Islam e migrando verso la penisola balcanica.

Come spiega Nando Sigona nel suo lavoro del 2002, Figli del ghetto, le prime tracce della loro presenza in Europa risalgono al 1362, nell’attuale Dubrovnik (Croazia). Nel Quattrocento, invece, la presenza di circa 20mila nuclei famigliari rom nei Balcani è attestata dai registri delle tasse dell’Impero Ottomano. La presenza di altri gruppi è documentata in Tracia, Macedonia, Kosovo.

Nel Basso Medioevo le comunità rom entrerebbero, dunque, in contatto con le popolazioni locali e si specializzerebbero in alcuni mestieri come la lavorazione dei metalli, l’allevamento di bestie e cavalli, l’ammaestramento di orsi e altri animali, la lavorazione di vimini e legno, le arti della danza e della musica, le arti acrobatiche.

Piasere osserva che nella zona balcanica il modello seguito è «quello dell’inserimento dei Rom nelle strutture socio economiche locali attraverso il sistema tributario e/o lo sfruttamento coatto della forza lavoro». Nell’Impero Ottomano i Rom non vengono banditi. Un altro trattamento, invece, viene riservato loro nei principati cristiani di Valacchia e Moldavia, per secoli vassalli degli imperatori ottomani. In essi è istituito il più grande sistema schiavistico di «zingari» dell’Europa moderna che durerà dal Trecento fino alla seconda metà dell’Ottocento. Nell’attuale Romania questa lunga storia di schiavitù è un argomento assente dai libri di storia.

![]()

Inizia la guerra al vagabondaggio

Nell’Europa occidentale, le persecuzioni contro i Rom iniziano nel corso del Quattrocento, quando si fortifica la struttura dello stato nazione e si iniziano a controllare maggiormente i confini. È a partire da questo periodo che per i Rom si fa sempre più difficile inserirsi nelle strutture socio economiche locali. Si trovano davanti a una scelta: l’annientamento della loro identità oppure la morte, la prigione o il bando.

Stati italici e germanici di piccole dimensioni, già a partire dal Cinquecento, sviluppano una vera e propria ossessione «antizingara». Ne è testimonianza la produzione continua di decreti: quasi uno all’anno, tra il 1493 e il 1785, nei piccoli stati italiani, compreso lo Stato della Chiesa, con forze speciali e milizie dedicate all’applicazione delle norme attraverso vere e proprie cacce a «questa razza di gente», come vengono definiti i Rom nell’Italia tra Cinquecento e Settecento.

La lotta antizingara si inserisce in una più ampia guerra al vagabondaggio, utile a proletarizzare mendicanti, reietti e fuorilegge nella transizione epocale dal feudalesimo al capitalismo.

I Rom vengono considerati, però, una categoria a parte, dato che la loro marginalità è utilizzata dagli stessi Rom per sfuggire alla proletarizzazione e mantenere la loro autonomia.

Si determina in questo modo una spirale sanguinaria: alla violenza della società maggioritaria, i Rom oppongono forme di resistenza e disobbedienza.

Nel corso del tempo, con il rafforzamento dello stato moderno e dei suoi apparati, i Rom diventano l’emblema di quello che il buon cittadino non deve essere, e quindi etichettati come non cittadini, stranieri interni, privi di diritti. Come sostiene Piasere, «lo stato moderno nasce anche sull’antiziganismo».

Molti di questi gruppi o comunità, per secoli, sono perseguitati, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza. Nel corso del Cinquecento e del Seicento, alcuni gruppi di Rom resistono anche attraverso le armi.

Il paradosso dell’Occidente risiede nell’uso della violenza contro i «risultati» delle sue stesse politiche: più perseguita i Rom per la loro organizzazione sociale «a polvere» (come la definisce Piasere), più i Rom la fanno propria, sparpagliandosi, incontrandosi, disperdendosi.

![]()

Fino al «grande divoramento»

Nel corso del Settecento inizia a svilupparsi lo studio delle razze e l’evoluzionismo. Ora non esistono più le razze «maledette», ma quelle «selvagge», considerate inferiori perché non evolvono e presentano limiti biologici.

Più avanti, nell’Ottocento, grazie ai contributi di Lombroso, gli «zingari» smettono di essere considerati «selvaggi di casa nostra», e iniziano a essere «razza delinquente atavica».

L’Ottocento è un secolo nel quale, a seguito di diversi conflitti, riprendono i movimenti migratori dei Rom. Nuovi flussi si muovono dai Balcani verso l’Europa occidentale. Con la fine della schiavitù in Moldavia e Valacchia, la presenza delle comunità rom si espande anche nelle regioni dell’Europa centrale e, con il tempo, in Austria e Germania.

A fine Ottocento, i contributi lombrosiani alla «razziologia criminale» iniziano a rendere gli «zingari» una categoria giuridica a sé, criminalizzandola. In Germania e Francia si creano uffici appositi per la gestione dei soggetti «zingari».

Tra il 1942 e il 1945, almeno 500mila Rom sono uccisi nei lager anche in seguito a queste teorie. La Germania nazista e i paesi dell’Asse mettono in atto lo sterminio delle popolazioni romanì, chiamato dalle comunità sopravvissute il «barò porrajmos», il «grande divoramento».

La Germania nazista elimina i Rom sulla base di genealogie e «diagnosi razziali» prodotte dai due antropologi eugenisti Robert Ritter e Eva Justin. Questi stabiliscono il grado di purezza dei Rom. All’inizio, per i «Rom puri» si pensa alla creazione di una riserva affinché non si mischino con le altre razze, ma alla fine vengono comunque tutti annientati. Dopo la guerra, i due antropologi non verranno mai processati.

![]()

Il caso del fascismo romeno

In Romania, nel corso della Seconda guerra mondiale, le popolazioni rom vivono una storia di annientamento ancor meno conosciuta e indagata dello sterminio nazista. Il regime fascista del maresciallo Ion Antonescu, tra il 1942 e il 1944, deporta 25mila Rom in Transnistria, nella regione tra i fiumi Nistru e Bug. Le persone sono costrette a viaggiare a piedi o su vagoni per lunghe settimane. Le autorità spogliano di ogni bene i deportati che muoiono nudi, a cielo aperto, di freddo, di fame, di malattie e di morte violenta. Molte donne e ragazze vengono stuprate. Se si oppongono vengono uccise.

In un rapporto governativo del 1942 si legge: «Per tutto il tempo che i Rom sono stati nella caserma di Alexandrudar, hanno vissuto in una condizione di miseria indescrivibile. […] Si davano 400 grammi di pane agli adulti e 200 grammi a bambini e anziani. Gli si davano anche un po’ di patate e raramente del pesce affumicato. Perciò molti sono dimagriti talmente che sembrano scheletri. Ogni giorno muoiono dieci quindici zingari. Sono pieni di parassiti. La visita medica non viene fatta e le medicine non ci sono. Sono senza vestiti, scarpe. Alcune donne hanno il corpo vuoto, nel vero senso della parola. Il sapone non gli è stato mai distribuito, perciò non possono lavarsi, né lavare i propri indumenti. In generale la situazione degli zingari è terribile, molto vicina all’impossibile».

Manuela Cencetti

![]()

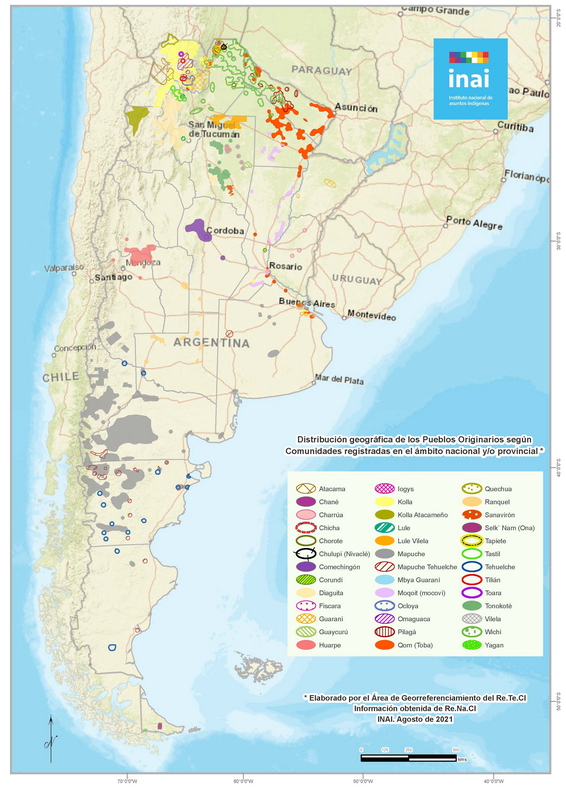

Minoranza perseguitata

È difficile stabilire quanti siano i Rom nel mondo, in Europa e nei singoli paesi. Le stime più accreditate (ad esempio dal Consiglio d’Europa) parlano di circa 15 milioni di Rom nel mondo, di cui 12 milioni in Europa. Il 60-70% di questi ultimi risiede nell’Europa centro orientale, in alcune delle regioni più povere del continente. Il 15-20% vive tra Spagna e Francia. Nella loro eterogeneità, le popolazioni romanì rappresentano la più grande minoranza nel continente e la più discriminata. Semplificando molto, possono essere identificate in cinque gruppi principali: i Rom, o Romà, o Romi; i Sinti; i Kale o Kalos; i Manuś e i Romanićels.

Italia

Come riportato nell’ultimo report dell’Associazione 21 luglio (L’esclusione nel tempo del Covid. Comunità rom negli insediamenti formali e informali in Italia. Rapporto 2021), in Italia i gruppi rom sarebbero 22, associati a differenti flussi migratori:

- i Rom italiani di antica migrazione, giunti nel nostro paese a partire dal XV secolo e suddivisi in cinque gruppi (Rom abruzzesi, celentani, basalisk, pugliesi e calabresi);

- i Sinti, anch’essi di antica migrazione, che comprendono nove gruppi (Sinti piemontesi, lombardi, mucini, emiliani, veneti, marchigiani, Sinti gàckanè, Sinti estrekhària, Sinti kranària);

- i Rom balcanici di recente immigrazione, suddivisi in almeno cinque gruppi, a loro volta divisi in quelli giunti in Italia tra le due guerre e quelli arrivati tra il 1960 e la seconda metà degli anni Novanta (Rom harvati, Rom kalderasha, Rom xoraxanè, Rom sikhanè, Rom arlija/shiptaira);

- i Rom di recente immigrazione tra i quali i Rom rumeni e i Rom bulgari.

- Il governo italiano include nella Strategia nazionale d’inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti, questi ultimi che sono un gruppo originario di Noto, in provincia di Siracusa.

M.C.

Italia: il «paese dei campi».

![]()

Nomadi per forza

Le prime tracce di Rom in Italia risalgono al XV secolo. Oggi si stima che siano tra i 130 e i 150mila, concentrati nelle grandi città. La gran parte (quella che non fa notizia) vive in case normali. Gli altri sono costretti, loro malgrado, a vivere in situazioni al limite dell’umano: nei «campi nomadi», quelli inventati dalle stesse istituzioni che a ogni campagna elettorale, li vogliono radere al suolo.

Sono circa 12 milioni i Rom e i Sinti europei. Circa 9-10 milioni risiedono in stati membri dell’Unione europea.

In Italia, molti vi sono presenti da secoli. In termini numerici la loro presenza varia tra le 130mila e le 150mila persone, circa lo 0,23% della popolazione (una percentuale piccola se confrontata con quella di altri paesi, per esempio l’11,5% della Macedonia, il 9,3% della Bulgaria, il 9,2% della Slovacchia, il 9% della Romania). Circa la metà, cioè più o meno 70mila persone, ha la cittadinanza italiana. Si tratta dei discendenti di gruppi giunti nella penisola a partire dal XV secolo fino al 1950 circa. Il resto proviene, invece, da vari paesi dell’ex Jugoslavia, e dai più recenti flussi migratori provenienti da Romania e Bulgaria (dunque, cittadini comunitari). La gran parte di essi risiede nelle città di Milano, Torino, Roma, Napoli, Bologna, Bari, Genova.

A causa delle politiche di esclusione, prima di tutto amministrative, il numero degli apolidi, soggetti privi di un regolare documento italiano o del paese di provenienza, è ancora alto.

![]()

Le città impossibili

Come osserva Nando Sigona, le città «incapaci di accogliere si barricano a difesa dei propri microsistemi». In questo tempo, attraverso politiche di sgombero e persecuzione, nelle città si cerca di far sparire gruppi «indecorosi» e «non docili» di poveri e senza casa, di fragili e ricattabili. Si tratta di un’umanità considerata in eccesso, sacrificabile, inutile, improduttiva, parassitaria, non adatta alle regole della società maggioritaria.

Eppure, tutta questa umanità vuole restare in città. Perché è nello spazio urbano che può sopravvivere chi non ha nulla: grazie ad attività informali come i mercatini dell’usato, il recupero di oggetti e vestiti, il riciclo di scarti e metalli, e grazie all’accesso più facile a servizi, sanità e scuola.

Le politiche di esclusione espellono persone etichettate come Rom, assieme agli altri «non recuperabili». La violenza dei continui controlli e degli sgomberi, delle pratiche amministrative che ostacolano, ad esempio, il riconoscimento della residenza e, di conseguenza, di diritti come l’iscrizione all’anagrafe, al servizio sanitario nazionale, alle scuole, rendono la vita quotidiana impossibile costringendo a volte le persone a spostamenti da un comune all’altro.

![]()

Dal Quattrocento al fascismo

I principali gruppi di Rom e Sinti in Italia, così come negli altri paesi, presentano molte differenze tra loro, sia sotto l’aspetto linguistico, sia in termini di autodenominazione.

Il gruppo più antico in Italia è quello dei Sinti. Come sostengono Tommaso Vitale ed Elena Dell’Agnese, è probabile che essi si siano stabiliti nelle regioni del Centro Nord della penisola a partire dal Quattrocento. Le comunità più numerose si trovano in Emilia-Romagna, Marche, Veneto, Lombardia e Piemonte. Probabilmente, quelle di più antico insediamento sono abruzzesi e molisane. Altre sono presenti in Campania, Puglia, Lazio, Umbria, Toscana e Alto Adige.

I Rom kalderasha e lovara (Rom danubiani) sono arrivati in Italia all’inizio del secolo scorso. La maggior parte dei Rom kalderasha ha la cittadinanza italiana, mentre il resto ha una provenienza più recente dai paesi dell’Europa centro orientale. Sono invece pochi i Rom lovara che hanno la cittadinanza italiana.

Per comprendere bene questi flussi di fine Ottocento, inizio Novecento, è importante ricordare la condizione di schiavitù in cui hanno vissuto per 500 anni le popolazioni rom nei principati di Valacchia e Moldavia, regioni molto estese che oggi fanno parte della Romania. «Gli zingari sono nati per essere schiavi, chiunque sia nato da una madre schiava non può essere altro che schiavo…», statuiva il Codice della Valacchia, all’inizio del XIX secolo. La riduzione in schiavitù dei Rom e il loro commercio è stata una prassi in quei territori a partire dal Trecento fino a metà Ottocento quando è stata ufficialmente abolita tra il 1855 e il 1856. Dopo la liberazione, un gran numero di Rom è migrato verso l’Europa centrale e occidentale, e oltreoceano, verso le Americhe.

Altri gruppi (circa 7mila persone) come i Rom harvati (croati), si sono stabiliti nel Nord Est dell’Italia a partire dal 1920. In particolare, molte comunità hanno cercato rifugio nel territorio italiano tra le due guerre mondiali per sfuggire alle persecuzioni degli ustasha e all’olocausto nazista. Gli ustasha erano un movimento nazionalista e clerico fascista croato guidato da Ante Pavelić, creato nel 1929 e alleato dei nazisti tedeschi e fascisti italiani nel corso della Seconda guerra mondiale. Le milizie ustasha hanno trucidato quasi l’intera popolazione rom allora presente nel paese, circa 25mila persone.

Alla fine della Seconda guerra mondiale, quasi nessuna famiglia è ritornata in Croazia. La maggior parte dei Rom harvati, attualmente, ha la cittadinanza italiana.

È importante ricordare che in Europa, nel corso della Seconda guerra mondiale, come ricorda Sigona, citando Giovanna Boursier, gli «zingari furono perseguitati, imprigionati, seviziati, sterilizzati, utilizzati per esperimenti medici, gasati nelle camere a gas dei campi di sterminio, perché zingari e, secondo l’ideologia nazista, razza inferiore, indegna d’esistere». Questo non è avvenuto solo in Germania, ma anche in Italia, Jugoslavia, Francia, Belgio, Olanda, Polonia.

![]()

Dal secondo dopoguerra

Dopo la Seconda guerra mondiale, in Europa si sono verificate altre crisi politiche, economiche e sociali, sono caduti regimi o si sono dissolti stati, mentre sono scoppiate nuove guerre e persecuzioni. In questo scenario, chi era più precario, povero e discriminato, ha faticato più degli altri a trovare pace e stabilità.

I Rom xoraxané, di religione musulmana e originari della Bosnia e del Montenegro, e i Rom dasikané e khanjára, di religione cristiano ortodossa, originari della Serbia, sono giunti in Italia tra fine anni ’60 e fine anni ’70. In questo periodo ne sono arrivati circa 40mila in seguito alla crisi economica causata dalla riforma finanziaria promossa da Tito che aveva portato alla chiusura di fabbriche storiche, collocate nelle aree più depresse del paese. La crisi, dopo il 1980, con la morte di Tito, si è ampliata e ha segnato la fine della convivenza interetnica in Croazia, Bosnia, Serbia e Macedonia. I flussi sono aumentati con la guerra in Bosnia scoppiata nel 1992 e, tra il 1998 e il 1999, a seguito del conflitto in Kosovo.

Dopo la caduta del regime di Ceaușescu, all’inizio degli anni ’90, la Romania ha vissuto una terribile crisi economica che ha colpito immediatamente le fasce più povere e discriminate del paese. Molti gruppi di Rom romeni sono fuggiti verso occidente a causa dei pogrom e della violenza razzista, e hanno iniziato ad arrivare anche in Italia.

Molti di loro hanno chiesto inutilmente lo status di rifugiati. Oggi sono presenti soprattutto nelle grandi città. Altre comunità rom originarie della Romania, che si autodenominano «Rom romenizzati», vivono in baraccopoli.

![]()

Come si diventa il «paese dei campi»

Per capire come si è arrivati alle politiche di segregazione abitativa e razzismo differenziale adottate in Italia nei confronti dei Rom nella seconda metà del Novecento, è utile fare riferimento alle narrazioni relative alla presunta «mobilità permanente» degli individui etichettati come «nomadi» nello spazio europeo.

Almeno fino all’inizio degli anni Settanta, in Italia, i Rom non erano oggetto di provvedimenti specifici: nel 1973, il presidente del Consiglio Giulio Andreotti affermava, infatti, che: «Nell’organizzazione giuridica italiana, non esiste alcuna disposizione che interdica il nomadismo, né delle norme particolari alle quali si debbano sottomettere i nomadi in ragione del loro modo di vivere».

Questa posizione del governo centrale, però, era ambigua, e lasciava ampia discrezionalità alle istituzioni locali che discriminavano e perseguitavano migliaia di individui rom e sinti che vivevano già in condizioni di esclusione e confina- mento nei primi «campi» e «aree sosta».

Il problema di ottenere la residenza anagrafica era già molto sentito negli anni ‘60. A questo tipo di discriminazioni amministrative, si aggiungevano pratiche già in voga da tempo, come le perquisizioni senza mandato e le espulsioni.

Risale al 1965 la costituzione dell’Opera Nomadi, associazione costituita per promuovere e tutelare gli «zingari» e favorevole all’istituzione dei «centri sosta». In quegli anni, le amministrazioni locali mettevano ovunque cartelli di divieto di sosta indirizzati ai «nomadi». Non era ancora stata emanata la prima circolare del ministero dell’Interno, datata 11 ottobre 1973, a tutela del diritto al nomadismo. Le carovane degli «zingari nomadi» erano costrette dalla polizia a spostarsi in continuazione da una località a un’altra, con effetti negativi sui loro commerci e sulle attività legate ai loro mestieri.

Nel 1970 l’Opera Nomadi è stata riconosciuta come ente morale, un passaggio che ha segnato, in qualche modo, il primo riconoscimento in Italia dell’esistenza delle popolazioni romanì. Allo stesso tempo, tuttavia, è stato la spia di una precisa tendenza politica: lo stato italiano delegava le condizioni di vita di Rom e Sinti a un’associazione privata che, man mano, ha realizzato un circuito sempre più strutturato di carità e mobilitazione di risorse, finalizzato all’assistenza e ai bisogni primari delle comunità romanì.

Questa situazione si è protratta per decenni, inducendo un po’ per volta gli stessi Rom a delegare a Opera Nomadi il ruolo di mediazione tra loro e le istituzioni. Questo ha provocato una crescente dipendenza dal circuito della carità.

Prima di arrivare agli anni ’80 e all’istituzione dei «campi», è importante capire come la segregazione spaziale, gli abusi, le persecuzioni si siano fondati su una politica nazionale di negazione del problema delle discriminazioni e, al contempo, di delega alle regioni e ai comuni. Per riprendere un’espressione impiegata dallo European Roma Rights Center in un Rapporto del 2000, l’Italia è diventata il «paese dei campi» attraverso la produzione di leggi regionali già a partire dagli anni ’80.

![]()

Due casi emblematici: Milano e Torino

Molto interessanti sono gli esempi, analizzati da Sigona, di interventi politici di due comuni del Nord nei confronti delle popolazioni rom: Milano e Torino. Nel 1965 il comune di Milano presenta un progetto pilota, definito come «innovativo e a favore degli zingari». Si vuole avviare un’azione globale per «civilizzarli», ma senza discriminazioni o paternalismi.

Secondo Leonardo Piasere, in Le pratiche di viaggio e di sosta delle popolazioni nomadi in Italia, si tratta di «un’azione concentrica di ordine educativo, sociale, sanitario ed economico (formazione al lavoro) centrata completamente sul nuovo campo sosta allestito». Proprio il campo sosta, quindi, già in questa fase, è il luogo strategico nel quale concentrare le azioni di integrazione dei Rom. Per vincere le resistenze dei «nomadi» è necessario ricorrere a un intervento su più fronti: da parte di insegnanti, assistenti sociali, datori di lavoro nei cantieri dove vengono addestrati per verificare «la loro resistenza alla fatica». La formazione al lavoro, in particolare, è considerata utile per abituare i Rom alla disciplina, agli orari, alla vita comunitaria, alla fatica.

Il problema abitativo non viene preso in considerazione: si dà per scontato che il luogo in cui i Rom devono abitare è il campo sosta.

Molti dei termini e delle «idee innovative» che caratterizzano il programma del comune di Milano del 1965 risuoneranno, pressoché identici, in discorsi politici, documenti e progetti degli anni Duemila, quando le amministrazioni locali del bel paese prevederanno spesso «iniziative a favore della popolazione Rom» (ovviamente solo in presenza di ingenti fondi da spendere). Nasceranno, quindi, a ripetizione, progetti pilota privi di qualsiasi continuità e coerenza, elaborati sempre senza interpellare o coinvolgere i beneficiari.

Questa gestione emergenziale di progetti, persone e campi, si affermerà sempre più nel corso del tempo, chiudendo ai Rom l’accesso ai percorsi normali che sarebbero predisposti per qualsiasi cittadino.

Prendono forma saperi «zingarologici» in apparenza altamente specializzati. Se «inclusione» è una parola chiave, di fatto si viene a creare una vera e propria «specializzazione dell’esclusione».

Se il caso di Milano è paradigmatico, quello di Torino lo è forse ancora di più.

Il capoluogo piemontese, infatti, vanta vari primati nella «gestione» delle popolazioni rom e sinti. Torino è stata la prima città a superare la fase transitoria: prima della legge regionale del 1993, aveva già più di un campo sosta. Alla fine degli anni ’70 se ne contavano due ufficiali e altri ufficiosi. Torino è stata anche la prima città a istituire un Ufficio stranieri e nomadi, che lo scorso anno ha cambiato nome in favore del più politicamente corretto Ufficio stranieri e minoranze etniche, sempre però all’interno del servizio Informa stranieri e nomadi della divisione servizi sociali.

![]()

Abitare nei ghetti per legge

Arriviamo quindi ai decenni nei quali, in Italia, le regioni iniziano a legiferare per tutelare il «diritto al nomadismo» e le amministrazioni delle medie e grandi città cominciano a costruire i cosiddetti «campi nomadi». Si tratta di una politica locale che si espande a partire dal Nord.

In nome dell’obiettivo dichiarato di tutelare la «loro cultura», si determina per legge una segregazione sociale e spaziale, un «abitare razzista» riservato a Rom e Sinti, considerati indistintamente «nomadi».

L’Italia, come evidenziato dal già citato report dell’European Roma Rights Center del 2000, diventa il «paese dei campi».

Uno degli esempi più tragici riguarda le popolazioni rom in fuga dalle guerre balcaniche degli anni ’90: una volta arrivate in Italia, comunità che da secoli erano stanziali in Jugoslavia e che vivevano in case, sono costrette a «riziganizzarsi» e a vivere in campi senza fognature, in abitazioni fatte di roulotte, container o baracche.

Per molti Rom, l’esperienza del campo rappresenta un vero e proprio shock. Le persone «riziganizzate» sperano che la vita in quel luogo, nella loro esistenza di profughi, sia transitoria.

I campi poi concentrano al loro interno gruppi e famiglie con origini e storie completamente diverse: non tutti, ad esempio, sono profughi di guerra, eppure, tutti sono costretti a vivere lì.

Tutte le comunità, sia quelle stanziali, sia le poche che ancora possono definirsi «nomadi», vengono accomunate da una «ragionevole» esclusione da forme abitative diverse dal campo. Tutti i campi, poi, devono essere luoghi isolati e invisibili, posti spesso nei pressi di fiumi, ferrovie e tangenziali, accanto a discariche o direttamente su terreni avvelenati di rifiuti tossici, in prossimità di svincoli autostradali e, soprattutto, con un valore fondiario molto basso.

In Piemonte, la giunta attualmente al governo ha proposto, grazie all’«ingegno» di un assessore leghista, una «nuova» legge regionale che prevede il ritorno alle «aree di transito»: i «nomadi» sarebbero autorizzati a soggiornare in queste aree per tre mesi al massimo. Per avervi accesso, essi sarebbero chiamati a soddisfare requisiti di «idoneità morale». Inoltre, è previsto un sistema di videosorveglianza in tutte le aree.

Il testo della proposta di legge regionale rende più che mai evidente quanto il processo di etnicizzazione e criminalizzazione delle popolazioni che abitano i campi sia profondo, radicato e normalizzato. E quanto sia funzionale alla propaganda politica, ossia a raccogliere qualche manciata di voti alimentando una crescente richiesta securitaria.

Manuela Cencetti

![]()

Il peso delle parole e l’emergenza abitativa

La presenza delle popolazioni romanì in Italia è molto variegata e complessa. La sua rappresentazione pubblica, veicolata spesso da personaggi politici e da un certo giornalismo, è solitamente negativa, stereotipata e pregiudiziale. Qualsiasi episodio di cronaca che riguardi più o meno da vicino una persona rom, o un insediamento nel quale vivono persone rom, rumene, slave, tutte indifferentemente etichettate come «nomadi», è sempre occasione per emettere condanne e riscuotere consensi.

La rappresentazione negativa di queste persone si è cristallizzata nell’arco di decenni anche nella produzione di leggi regionali che istituiscono i «campi sosta» come luoghi adatti alla vita di Rom e Sinti per via della loro presunta «cultura nomade», sinonimo, per secoli, di vagabondaggio, delinquenza e devianza.

Ma l’equazione «Rom = nomadi» è un’interpretazione falsa e antistorica. Essa continua a definire gruppi, famiglie, comunità intere, come non adatte al vivere «civile», asociali e sempre potenzialmente criminali. La loro presenza deve essere perennemente temporanea. Pertanto, l’unica politica abitativa pensabile per «loro» è un campo, possibilmente in un luogo isolato.

Il paradosso è che in questo modo, l’unico nomadismo che si può riscontrare in queste popolazioni è quello forzato, voluto dalle istituzioni.

È importante ricordare che dietro a ogni etichetta esiste un mondo di politiche e di pregiudizi. Attraverso le etichette si costruiscono ruoli, definizioni, identità burocratiche che servono a gestire e categorizzare «l’altro», «lo straniero», oppure gruppi o soggetti considerati devianti. Le parole tracciano confini tra la società maggioritaria e il «nemico interno», tra chi è civile, un buon cittadino, e chi non lo è.

Oltre alle etichette che definiscono soggetti o gruppi interi, esistono gli «spazi», in questo caso i «campi nomadi», che a loro volta producono gruppi precisi. Ossia, insiemi di persone che, per il solo fatto di essere residenti nel campo, vengono etichettate in un certo modo. Abbiamo, quindi, un’ulteriore equazione: le persone rom, dopo essere definite nomadi per natura, coincidono con chi vive in un campo. Non importa se gli abitanti di un campo si autodenominano Rom oppure no: vivono in un campo, quindi sono Rom e, naturalmente, nomadi. Al di fuori del campo, non godono della stessa cittadinanza né degli stessi diritti di cui godono tutti gli altri cittadini.

![]()

Baraccopoli d’Italia

Secondo l’Associazione 21 luglio la gran parte delle popolazioni romanì in Italia vive in case o in altre soluzioni abitative sicure e regolari.

Circa 17.800 Rom e Sinti, di cui più della metà minori, vivono invece in baraccopoli, legali o illegali, edifici occupati, capannoni abbandonati, casolari fatiscenti, ecc.

Usiamo il termine baraccopoli anche per riferirci ai cosiddetti «campi nomadi» formali (costituiti da baracche, roulotte, tende, container), la maggioranza dei quali si trova nelle città di Torino, Genova, Milano, Brescia, Pavia, Padova, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Napoli, Foggia e Bari.

Essi rientrano nella definizione di baraccopoli dell’Agenzia delle Nazioni Unite Un-Habitat perché «luoghi in cui gli abitanti non hanno sicurezza di possesso, dove le abitazioni risultano estromesse dai principali servizi base e non conformi ai criteri stabiliti dai regolamenti comunali o situate in aree pericolose dal punto di vista geografico e ambientale. […] gli abitanti delle baraccopoli [inoltre] non hanno a disposizione spazi pubblici e aree verdi e sono esposti a sgomberi, malattie e violenza».

In Italia esistono 109 baraccopoli istituzionali presenti in 63 comuni e in 13 regioni. In esse vivono 11.300 persone. Di queste, il 49% ha cittadinanza italiana e il 10% cittadinanza rumena. In questi luoghi l’aspettativa di vita è di 10 anni inferiore a quella del resto della popolazione italiana. Il 55% dei loro abitanti ha meno di 18 anni.

Nelle baraccopoli informali e nei microinsediamenti la quasi totalità delle persone presenti risulta essere di origine rumena.

In base all’analisi dei dati elaborati dall’Associazione 21 luglio tra l’inizio del 2020 e la fine del primo semestre del 2021 l’Italia si conferma il «paese dei campi», il paese europeo che impiega la quantità più alta di risorse umane ed economiche per il mantenimento di questi ghetti.

M.C.

Rom «ziganizzati» in fuga dalla Romania.

![]()

Il caso Torino. Da lavoratori a zingari

Data la precarietà e il razzismo strutturale di cui sono destinatari, i Rom romeni, sedentari in patria, arrivati in città non trovano altri luoghi nei quali vivere che non siano baracche in zone periferiche e «invisibili». È il nomadismo forzato di cui sono esempi formidabili i campi di Lungo Stura Lazio e di via Germagnano nel capoluogo piemontese.

Le migrazioni internazionali di comunità rom dalla Romania diventano consistenti dalla fine del regime comunista, benché siano già iniziate a partire dai primi anni Ottanta.

Nel periodo socialista le popolazioni rom dei paesi dell’Europa centro orientale erano generalmente oggetto di politiche di assimilazione e di sedentarizzazione forzata. Questo rappresentava una grande differenza con le politiche segregazioniste o apertamente persecutorie degli stati dell’Europa occidentale nello stesso periodo.

Nei paesi dell’Europa dell’Est, migliaia di Rom erano impiegati nel sistema economico socialista, lavoravano quindi nelle fabbriche come operai poco o per nulla qualificati, confusi con gli altri lavoratori, o nelle grandi cooperative di produzione agricola. Altri erano riusciti a rimanere al di fuori delle unità produttive socialiste e lavoravano nell’economia informale: piccolo commercio ambulante, riparazioni di utensili e calzature, artigianato, commercio e allevamento di bestiame, lavorazione e commercio di metalli, ecc.

Durante il regime di Ceaușescu, in particolare tra gli anni Sessanta e gli Ottanta, quando conobbero un’importante crescita demografica, i Rom furono fatti oggetto di politiche di sedentarizzazione, proletarizzazione e «romenizzazione» (i Rom «romenizzati» sarebbero Rom con «stili di vita» rumeni, o che non parlano più il romanés, e che a volte prendono le distanze da alcuni «stili di vita» degli altri Rom rumeni).

Dal punto di vista abitativo, a molti di coloro che non erano sedentari, vennero assegnati appartamenti popolari o terreni. Molte comunità vennero disgregate. È importante sottolineare che la maggior parte della manodopera rom era impegnata in occupazioni non qualificate o in lavori molto pesanti, e che i loro salari erano più bassi di quelli del resto della popolazione.

![]()

Da lavoratori socialisti a «zingari»

A partire dal 1989, dopo la caduta del regime di Ceaușescu, la Romania attraversa un periodo di profonda crisi economica che peggiora con il passare degli anni e provoca i primi flussi migratori verso l’Europa occidentale. Le cause che spingono le persone a partire dopo il 1989 stanno nella trasformazione del sistema economico che fa ricadere gli effetti devastanti del capitalismo selvaggio innanzitutto sulle comunità rom. In pochissimo tempo migliaia di lavoratori e lavoratrici, primi tra tutti quelli meno qualificati, perdono il posto di lavoro. In particolare, nel primo anno successivo al crollo del socialismo rumeno, i Rom senza lavoro arrivano all’80%.

L’impoverimento è pesantissimo e con la mancanza di lavoro aumenta anche l’esclusione sociale. In breve tempo, la popolazione rom viene per l’ennesima volta colpita dal razzismo. Si verificano episodi di violenze collettive, di discriminazioni da parte delle stesse istituzioni statali, si moltiplicano casi di detenzioni illegali e maltrattamenti. Nel 1993, durante la sommossa di Hădăreni, nel distretto di Mureș, tre persone rom vengono assassinate, diciannove case bruciate e cinque distrutte.

Come ha ben descritto la studiosa romena Eniko Vincze: «Accanto ai cambiamenti post-socialisti durante gli anni ’90 […] e il neoliberalismo trionfante degli anni 2000 […], l’assimilazione è stata gradualmente sostituita da politiche di razzializzazione. Nel caso della politica assimilazionista, i Rom rappresentavano un problema culturale che si sarebbe dovuto risolvere non appena avessero adottato le norme culturali della società socialista (lo stato socialista ha utilizzato questo modello di ingegneria sociale per l’intera popolazione premoderna e rurale della Romania, cercando la sua necessaria trasformazione in lavoratori urbani). Dopo il 1990, la razzializzazione dei Rom, come conseguenza involontaria e perversa del loro riconoscimento come minoranza etno nazionale che avrebbe dovuto godere di diritti culturali e linguistici, e la necessità di spiegare perché vivevano in povertà senza riconoscerne le cause economiche e politiche, ha trasposto la differenza e la disuguaglianza tra romeni/ungheresi da un lato e Rom dall’altro nel regno della biologia e della fisiologia»1.

All’inizio degli anni ’90, con il trionfo dell’ordine neoliberale, le popolazioni rom della Romania e di altri paesi dell’Europa centro orientale sono colpite da un processo di pauperizzazione estrema che si combina all’antiziganismo storico fatto di episodi di aggressioni a singoli, gruppi o comunità, utilizzo di discorsi di odio, pratiche di sfruttamento, esclusione socio economica, segregazione abitativa e spaziale, stigmatizzazione diffusa, rappresentazioni negative da parte di politici e accademici.

![]()

I primi arrivi a Torino, una città a parte

La permanenza dei migranti rom rumeni sul territorio torinese a partire dagli anni Novanta è sostanzialmente illegale. Inizialmente sono stati numerosi i tentativi di richiesta di asilo politico, ma, dato il generale respingimento delle domande, questa modalità di ingresso in Italia è stata progressivamente abbandonata per conformarsi alla prevalente modalità di permanenza sul territorio in attesa di una delle numerose sanatorie che caratterizzano il governo dei corpi migranti in Italia. Nel corso degli anni Novanta, infatti, lo strumento principale mediante il quale lo stato gestisce i movimenti migratori è rappresentato dalle cosiddette «sanatorie», nell’assenza di una politica migratoria coerente complessiva. Per cui, anche i migranti rom provenienti dalla Romania rimangono in Italia in modo irregolare, andando a ingrossare le fila della manodopera precaria sfruttata nell’economia sommersa.

Data la loro estrema precarizzazione e dato il razzismo strutturale di cui sono destinatarie, queste persone non trovano altri luoghi nei quali vivere a Torino che non siano baracche autocostruite in zone della città periferiche e «invisibili». Va sottolineato che i Rom rumeni a Torino arrivano in un contesto di proliferazione di «campi rom», autorizzati e non, istituzionalizzata con la legge regionale n. 26 del 10 giugno 1993 che, così come accade nella maggior parte delle regioni italiane, cristallizza una forma abitativa razzializzata, giustificandola del tutto impropriamente come azione a salvaguardia di una supposta «identità etnica e culturale» dei Rom etichettati come «nomadi».

«In Italia nascono come campi nomadi […] e sono istituzioni regolate, in assenza di un quadro legislativo nazionale, da leggi regionali varate negli anni Novanta […]. Appena finiti di costruire si sono trasformati in insediamenti perennemente temporanei per i Rom in fuga dalle guerre dei Balcani e poi dalle zone depresse della Romania. Si sono evoluti da slums di baracche e roulotte a campi di container agli attuali villaggi, con un crescendo di sorveglianza e di dipendenza dalle istituzioni e una conseguente perdita di autonomia decisionale sulla propria vita»2.

![]()

Una vita «fuori luogo»

La presenza della migrazione rom rumena a Torino diventa visibile, e quindi automaticamente un problema per le autorità pubbliche, nella primavera del 1998 quando un gruppo di 350-400 Rom rumeni cerca un luogo in cui poter vivere, e si ferma in uno spazio alla periferia Nord Ovest, in un campo vicino a corso Cuneo, per poche decine di metri nel comune di Venaria.

I migranti provengono in maggioranza dai villaggi di Fetești e Țăndărei, zone in cui si sono verificati incidenti ed episodi di violenza contro le comunità rom. Inizialmente questo gruppo è intenzionato a raggiungere la Francia o la Spagna, ma viene respinto in base alle norme previste dal trattato di Dublino. A quasi tutti loro, lo stato italiano nega il diritto di asilo o qualsiasi altro tipo di permesso di soggiorno. Poi, come sempre, arriva la violenza dello sgombero.

All’alba dell’8 febbraio 1999, una cinquantina di persone del campo vengono portate via senza alcun preavviso dalla polizia con i soli indumenti che hanno indosso in quel momento, e deportate con un volo da Malpensa per Bucarest. Quella stessa notte, le poche persone rimaste, che si erano nascoste per sfuggire alla deportazione, scappano a Torino, in via Germagnano. Il 10 febbraio, il campo di corso Cuneo viene completamente raso al suolo dalle ruspe. A fine giornata, tutto quello che apparteneva agli abitanti del campo viene ammassato e dato alle fiamme dagli operatori del comune, richiedendo, dopo poco, l’intervento dei Vigili del fuoco per circoscrivere il rogo di vestiti, coperte, utensili, giocattoli che fino a poco prima erano stati utilizzati dalle persone che vivevano lì3.

Nascita del Platz

Intorno al 2000 inizia la vita del «Platz», ovvero la prima baraccopoli illegale di Lungo Stura Lazio, a Torino. Cresce nell’arco di 15 anni e diventa la più popolata della città e forse dell’Europa occidentale, arrivando a contare circa 2.000 abitanti. Tutti etichettati etnicamente come Rom, benché non siano solo Rom, ma più in generale persone povere, provenienti dalla Romania e non solo, che non hanno accesso ad abitazioni dignitose. L’unico spazio dove vivere a Torino, per loro, sono le sponde del fiume Stura, dentro la città, ma in un punto poco visibile.

Un report del Consiglio d’Europa restituisce il livello di violenza istituzionale all’interno di questo insediamento: «Il 15 aprile 2004 un gruppo di circa 90 Rom rumeni, 70 dei quali avevano chiesto l’asilo e di cui 20 non l’avevano ottenuto, vennero sgomberati dalle baracche in riva al fiume in cui vivevano […]. La polizia distrusse le baracche insieme a tutti i loro beni. Venti Rom senza documenti vennero espulsi. Una donna rom senza documenti fu invitata a tornare in Romania. Lei non obbedì e […] le autorità le tolsero i figli ponendoli sotto custodia statale. I 70 Rom che avevano fatto richiesta di asilo occuparono l’Ufficio immigrazione di Torino […]. Dopo 48 ore, furono spostati in una scuola vuota dove avrebbero dovuto vivere temporaneamente. Dopo l’arrivo di 36 persone rom nella scuola, i residenti della zona protestarono, così venne predisposto un campo con tre grandi tende […]. Gli altri Rom usciti dall’Ufficio immigrazione chiesero di poter essere inseriti nel campo appena costruito, ma l’Ufficio immigrazione glielo negò. […] il gruppo, di cui facevano parte molti minori, aveva fatto ritorno alle sponde del fiume ricostruendo le baracche»4.

Fino all’ingresso della Romania nell’Unione europea nel 2007, a Torino sono frequenti gli sgomberi e gli spostamenti di rumeni rom e non rom da una baraccopoli all’altra. Essendo gli «ultimi arrivati» e non disponendo di mezzi di sussistenza, si adattano a vivere in baracche autocostruite in zone marginali e invisibili di Torino. All’assenza di risorse economiche e di tutela giuridica, si aggiunge la precarietà sanitaria, dato che non è possibile per loro iscriversi al Sistema sanitario nazionale e che l’unico mezzo per curarsi spesso è rivolgersi al pronto soccorso.

Prima del 2007, gli interventi di sgombero di piccoli insediamenti da parte delle forze dell’ordine sono quotidiani. Il loro principale effetto è quello di spingere centinaia di persone nella baraccopoli di Lungo Stura Lazio, uno spazio più facilmente controllabile dalle forze dell’ordine.

![]()

Il pogrom della Continassa

Il 9 dicembre 2011, una ragazza di 16 anni residente nel quartiere delle Vallette (periferia Nord Ovest di Torino) denuncia una violenza sessuale da parte di due Rom. Nel quartiere viene organizzata per la sera successiva una fiaccolata di solidarietà con la vittima. Il giorno dopo, la sedicenne confessa di aver mentito, ma, nonostante questo, alcuni manifestanti si staccano dal corteo e attaccano la Cascina della Continassa dove vivono circa 50 persone rom rumene. Nel corso dell’attacco vengono devastate e incendiate baracche e roulotte, messe in fuga tutte le famiglie e ostacolati i soccorsi dei Vigili del fuoco. Benché in seguito si parlerà di un’azione improvvisata, già nella redazione del volantino che invitava alla fiaccolata, risultava chiaro l’intento, «Adesso basta ripuliamo la Continassa».

Il processo per il rogo della Continassa durerà anni. Il 13 luglio 2018 la Corte di Appello di Torino pronuncia la sentenza di secondo grado: sono confermate le condanne per quattro persone, mentre una quinta viene assolta. La Corte conferma l’impianto accusatorio di primo grado e l’aggravante di «odio etnico e razziale».

Manuela Cencetti

Note

- 1- �Enikő Vincze, Urban Landfill: A Space of Advanced Marginality, in «Philobiblon», vol. XVIII, 2013, n. 2. Traduzione nostra.

- 2- �Francesco Careri, Una città a parte. L’apartheid dei Rom inItalia, introduzione all’inserto speciale L’abitare dei Rom e dei Sinti, de «Urbanistica Informazioni», n. 238, 2011, pp. 23-25.

- 3- �Cfr. Marco Revelli, Fuori luogo. Cronaca da un campo rom, Bollati Boringhieri, Torino 1999.

- 4- �Consiglio d’Europa, Collective Complaint by the European Roma Rights Center against Italy, 27/2004.

![]()

Ha scritto questo dossier:

Manuela Cencetti

Torinese. Il cinema e il processo di creazione audiovisuale sono al centro dei suoi interessi e attività formative e professionali. È cofondatrice dell’Associazione culturale «i313». È coinvolta in nove edizioni del festival Cinemainstrada. Nel 2007 dirige il film Ato’ tzi tza’ (Aquì Estamos). Genocidio en Guatemala. Nel 2011 fonda il collettivo «Cine en la Calle» con giovani di Città del Guatemala, dove realizza laboratori di formazione e la prima edizione del Festival «Cine en la Calle». Nel 2013 monta il cortometraggio La casa è di chi la abita che racconta l’occupazione di una casa, a Torino, dal punto di vista dei bambini. Nel 2013 realizza assieme a Stella Iannitto per l’Associazione i313, La mia strada è il mondo intero, girato con un gruppo di ragazze rom bosniache e romene, residenti in due baraccopoli nella periferia Nord di Torino. La versione di Jean è il suo ultimo lavoro, diretto con Stella Iannitto e Jean Diaconescu.

Dossier a cura di Luca Lorusso

![]()