Le difensore. Donne di lotta e resistenza in America Latina

Sommario

- Donne e ambiente. Anche a costo della vita

- Accade in Perù. Machismo, razzismo, esclusione

- Accade In Nicaragua. Zittite (e in esilio)

Donne e ambiente. Anche a costo della vita

La repressione contro chi difende l’ambiente è in aumento in ogni parte del mondo. Per le donne «difensore» la situazione è addirittura peggiore. Su di loro, infatti, si abbattono anche pesanti discriminazioni di genere. Ecco cosa succede in America Latina.

«L e minacce che ho ricevuto sono molto dure. Ti dicono “Ti stupreremo”. Questo non succede agli uomini. O ti chiamano “puttana”, cosa che non viene detta agli uomini. O ti attaccano nel tuo essere madre. A quel punto scatta un campanello d’allarme molto grave. Che dicano qualcosa a me, lo metto in conto, ma quando minacciano di far del male ai tuoi figli ha luogo un attacco molto pesante, che colpisce dove può fare più male. Queste cose agli uomini non accadono. Non attaccano la loro vita privata, i loro figli, il loro stato civile». Sono le accorate parole della filosofa e avvocata aymara Beatriz Bautista.

Difendere il territorio significa difendere la vita, come ricordano diverse organizzazioni indigene latinoamericane, ma anche rischiare di perderla: secondo l’Ong Global witness, tra il 2012 e il 2023 almeno 2.106 persone sono state uccise nel mondo perché impegnate nella difesa del pianeta. Una ogni due giorni. Dietro a questa cifra allarmante si celano numerosi altri pericoli a cui devono far fronte coloro che si impegnano nella protezione dell’ambiente e del territorio: minacce, persecuzioni e violenze sono infatti molteplici e, secondo diverse organizzazioni della società civile e organismi multilaterali come l’Alto commissionato delle Nazioni Unite per i diritti umani, sono in aumento in tutto il mondo, compresa l’Europa.

Le forme e gli attori della repressione

La repressione a cui sono soggette le persone, le comunità e i movimenti sociali che difendono i diritti ambientali assume molteplici forme, caratterizzate spesso da violenze multidimensionali. Le norme legali e amministrative che limitano le libertà di associazione, espressione e manifestazione ne sono un esempio, a cui si aggiungono la stigmatizzazione e la criminalizzazione, così come l’uso di misure di sicurezza che includono la militarizzazione dei territori e la sorveglianza massiva e selettiva.

Tra gli strumenti repressivi più evidenti vi sono poi minacce, aggressioni, violenze sessuali e crimini di lesa umanità. A queste azioni si affiancano pratiche come il blocco o il ritiro di fondi a movimenti e organizzazioni, la diffamazione tramite campagne mediatiche e sulle reti sociali e l’infiltrazione nelle comunità per frammentare il tessuto sociale.

Le azioni repressive sono promosse da attori statali e da soggetti privati, quali ad esempio gruppi paramilitari, narcotrafficanti e guardie di sicurezza. Inoltre, diverse imprese transnazionali, anche europee, sono accusate di gravi violazioni dei diritti umani e di danni ambientali su larga scala. Tuttavia, malgrado una crescente sensibilizzazione in materia e numerose denunce pubbliche, le misure globali e regionali volte a regolamentare l’operato di tali aziende procedono con eccessiva lentezza o sono poco rispettate. Come nel caso della Convenzione 169 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), che sancisce un principio spesso ignorato: il diritto delle comunità indigene a un consenso libero, previo e informato in caso di iniziative che interessino il loro territorio. Inoltre, il progressivo riconoscimento dell’impatto del cambiamento climatico in corso e dell’urgenza di promuovere economie «verdi» e abbandonare i combustili fossili a favore di una transizione energetica non si è tradotto finora in un freno per le politiche estrattiviste. Il crescente sfruttamento delle risorse naturali prosegue infatti senza sosta, generando conflitti in numerose regioni del mondo, spesso a scapito delle comunità locali e indigene: se nel 2019 l’Atlante di giustizia ambientale («Environmental justice atlas» con il quale Missioni Consolata ha un rapporto consolidato, ndr) registrava 2.688 casi di conflitti socio ambientali, oggi questi sono 4.171, con un incremento del 55% in appena 5 anni.

Politiche estrattiviste e donne

Le conseguenze delle politiche estrattiviste non sono neutre dal punto di vista di genere. L’inquinamento ambientale, l’accaparramento di terre e le deforestazioni si traducono nella perdita dei mezzi di sussistenza per molte donne che, tradizionalmente, si dedicavano all’agricoltura e alla cura dell’acqua e dei boschi per garantire la sicurezza alimentare delle proprie famiglie. Come segnala Lina (nome di fantasia), una difensora nicaraguense attualmente esiliata in Costa Rica, «Tutte viviamo della semina. Se non abbiamo la terra, dove possiamo seminare? Il nostro sudore ci procura la sopravvivenza, ci procura da mangiare. ma senza terra, come possiamo farlo? Non possiamo andare a lavorare in ufficio, lì chiedono solo titoli di studio che non abbiamo». L’impoverimento delle comunità, che perdono progressivamente l’accesso ai propri mezzi di sussistenza e vedono stravolta la propria economia, si traduce in un peggioramento delle condizioni di vita complessive. Questo comporta la migrazione di parte degli abitanti, nuove esigenze di cura dei membri più deboli delle famiglie e delle comunità, e rinnovati sforzi per garantire la sopravvivenza del gruppo. Tali carichi ricadono principalmente sulle donne, che si trovano a vivere in contesti di radicato maschilismo, in cui le tensioni sociali prodotte dall’occupazione del territorio comportano spesso un incremento della violenza basata sul genere. Inoltre, ai danni fisici generati dall’inquinamento delle industrie estrattive, delle miniere illegali e delle monocolture, si aggiungono l’impatto emotivo e la sofferenza generati dalla rottura dei processi organizzativo-comunitari e famigliari, la violenza contro la spiritualità delle donne (spesso basata su un rapporto privilegiato con il proprio ambiente circostante) e la violenza contro il loro corpo-territorio.

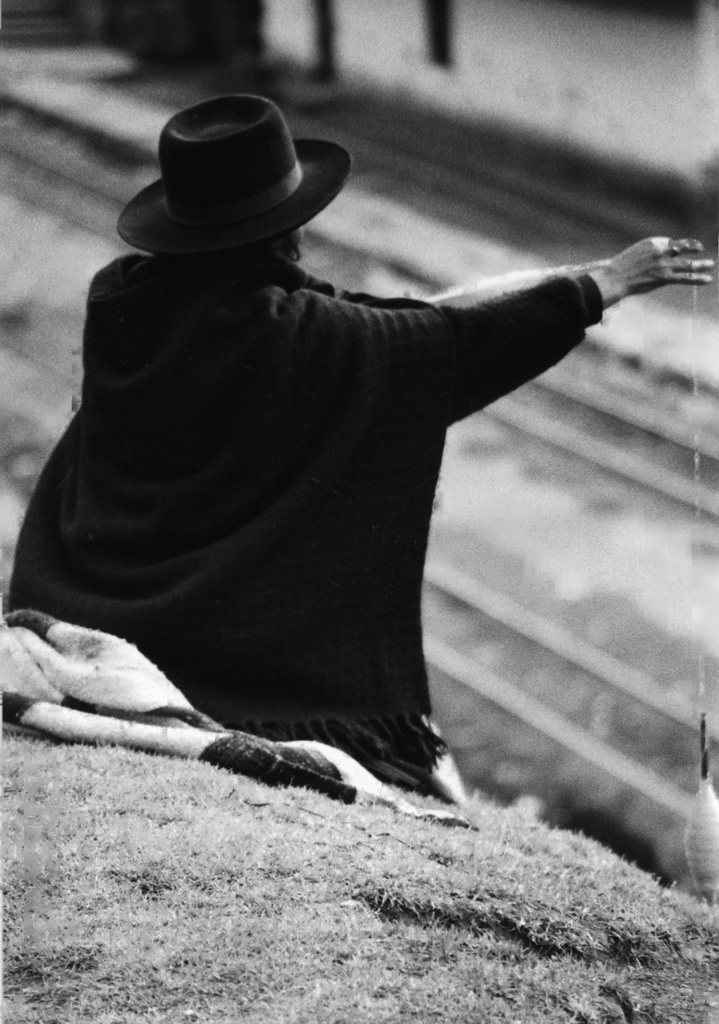

Per tali ragioni, molte attiviste, oggi riconosciute come «difensore», ritengono di non avere altra scelta se non prendere posizione.

La scelta obbligata e i sogni rimandati

«Siamo obbligati a vivere in resistenza», spiega Marysol García Apagueño, difensora peruviana.

Una scelta che, come ricorda la filosofa e avvocata aymara Beatriz Bautista, «bisognerebbe assumere perché esiste un pianeta e tutti dovremmo esserne difensori. E non solo le persone che vivono qui o che hanno studiato. Questa dovrebbe essere una responsabilità di tutti gli esseri umani che abitano il pianeta».

Una scelta, tuttavia, che ha un costo elevato, come puntualizza la coordinatrice di Contiopac (Coordinadora nacional de defensa de territorios indígenas originarios campesinos y áreas protegidas de Bolivia) Ruth Alipaz Cuqui: «Io sogno di ritornare a una vita in cui non sono difensora. Questo ti fa rimandare i tuoi sogni. Avevo molti altri progetti per la mia vita, cose che desideravo fare, e ho dovuto metterli da parte e rimandarli perché la difesa del territorio è diventata una priorità. E questo ti impoverisce economicamente perché non puoi lavorare, e se lavori devi usare il tuo lavoro per la lotta e la difesa del territorio».

Essere una donna difensora espone, inoltre, a rischi specifici e differenziati rispetto a quelli affrontati dai difensori, perché le violenze a cui sono soggette complessivamente le persone difensore si intrecciano con le discriminazioni di genere. Nelle società in cui viviamo, infatti, le donne che occupano lo spazio pubblico – tradizionalmente maschile – per protestare, mobilitare altri soggetti, organizzare una resistenza, trasgrediscono il proprio mandato di genere e, per tale ragione, sono doppiamente colpevoli: colpevoli di protestare e colpevoli di farlo abbandonando la posizione subordinata e protetta all’interno del sistema di status previsto dal patriarcato. Questo le espone quindi alla violenza, che ha una funzione non solo punitiva ma anche correttiva, e in quanto tale ha sfumature specifiche.

Per tale ragione, Alianza por la solidaridad, una organizzazione non governativa spagnola (membro di ActionAid), ha pubblicato nella scorsa primavera un rapporto che rende visibili i tipi specifici di violenza affrontati dalle difensore del territorio e dell’ambiente a causa del proprio impegno. Il rapporto Mujeres defensoras: voces que no se silencian (Donne difensore: voci che non tacciono) si concentra su quattro Paesi dell’America Latina -Bolivia, Guatemala, Nicaragua e Perù – attraverso le voci di ventuno difensore, «mette in evidenza, da una prospettiva di genere e intersezionale, come secoli di patriarcato, colonialismo, discriminazione e razzismo convergano nella repressione e, di conseguenza, nella violazione sistematica, e per lo più invisibilizzata, dei diritti».

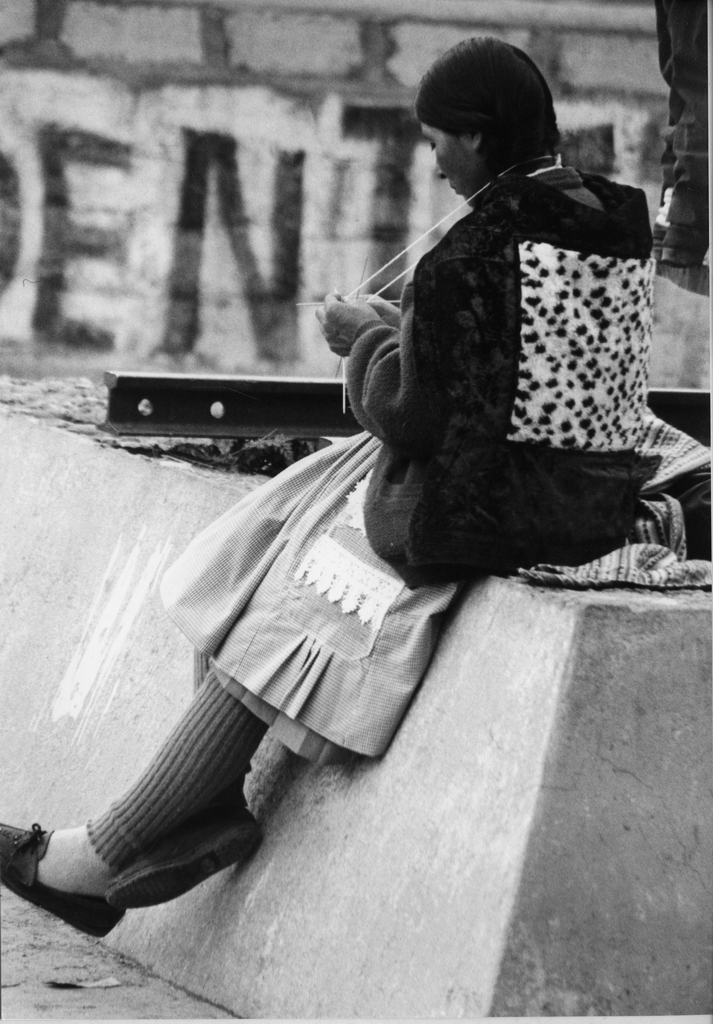

Le donne intervistate nel rapporto appartengono principalmente a popoli indigeni o afrodiscedenti, hanno dai 22 ai 70 anni e livelli educativi e professioni molto diversi: sono ingegnere, pescatrici, avvocate, contadine, sindacaliste, interpreti, dirigenti indigene, infermiere o, più semplicemente, abitanti di luoghi interessati da politiche estrattiviste. Inoltre, partecipano tutte a processi collettivi di resistenza, giacché anche se il discorso sulle persone difensore tende a concentrarsi maggiormente sugli individui piuttosto che sulle lotte collettive, le loro rivendicazioni sono spesso prodotto di azioni comunitarie destinate a proteggere i diritti di tutte e tutti.

Quella è «una poco di buono»

La testimonianza di Beatriz Bautista mette in luce alcune delle tattiche utilizzate per indurre al silenzio le donne difensore, tattiche che diversi studi in materia hanno qualificato come «guerre», poiché non sono mai utilizzate in modo isolato, ma fanno parte di un insieme coordinato di azioni volto a smobilitare, intimidire e zittire qualsiasi resistenza. Le «guerre» a cui si fa riferimento non si limitano alla dimensione fisica, ma comprendono anche dimensioni psicologiche, sociali, giuridiche ed economiche, e il rapporto di Alianza por la solidaridad ne identifica cinque principali.

Una delle più evidenti è la «guerra d’immagine», che implica l’uso di diffamazioni e calunnie per screditare le difensore davanti alle loro comunità e ai propri alleati. Attraverso i media, le reti sociali e i pettegolezzi, si insinuano dubbi sulla loro legittimità come attiviste e come donne, attaccando non solo la loro attività pubblica, ma anche la loro vita privata. Questi attacchi spesso includono commenti sui loro ruoli come madri, mogli o sulla loro moralità sessuale, utilizzando frasi come «è una cattiva madre» o «esce solo perché è una poco di buono». Queste narrazioni non cercano solo di compromettere la loro immagine pubblica, ma anche di generare sfiducia all’interno delle loro comunità, indebolendo il tessuto sociale e la loro lotta collettiva.

La «guerra giuridica» è un altro potente strumento utilizzato per frenare il loro attivismo. Può dispiegarsi attraverso macchinazione giudiziarie e denunce pretestuose contro le difensore o membri delle loro famiglie, arresti arbitrari e la creazione di leggi che limitano la difesa dei diritti. In molti casi, il sistema giudiziario viene utilizzato come un’arma per criminalizzare le difensore, sottoponendole a persecuzioni legali che paralizzano il loro lavoro e generano paura e incertezza, mentre, parallelamente, in caso di aggressioni contro le attiviste, si registra una paralisi diffusa del sistema giudiziario e una conseguente impunità, aggravata dal fatto che l’accesso alla giustizia è storicamente limitato per le donne a causa della discriminazione di genere imperante.

Un’altra strategia è la «guerra sporca», che comprende le forme più brutali di violenza, come l’omicidio, le minacce di morte, la violenza sessuale, le sparizioni forzate e gli sfollamenti coatti. Sebbene gli omicidi siano più comuni tra i difensori uomini, le donne difensore subiscono spesso violenze basate sul genere, come stupri, minacce di aggressione sessuale e attacchi diretti ai loro figli e figlie. Queste aggressioni mirano a demoralizzarle e costringerle ad abbandonare la loro lotta.

La «guerra psicologica» si riferisce alle azioni volte a generare logoramento emotivo e isolamento, per allontanare le attiviste dalla difesa dei diritti. Gli attacchi e le intimidazioni, infatti vanno a colpire di solito non solo le difensore ma anche i famigliari e le persone vicine, compromettendo una loro stabilità emotiva spesso già provata dal vivere in contesti altamente violenti e repressivi, come evidenzia la testimonianza della difensora maya q’eqchi’ María Choc: «Purtroppo è così che viviamo, e questo crea traumi… E poi iniziano le malattie, che hanno anche un costo, giusto? Quindi, quando non hai un lavoro, ma hai bisogno di andare dal medico, e il medico ti dice: “Bisogna controllare le emozioni”. Certo, bisogna controllare le emozioni, ma se viviamo in un paese pieno di violenza, dove siamo perseguitate, e quella routine si ripete giorno dopo giorno, allora è proprio lì che si sente di più il colpo, giusto? A volte ci si chiede: “Perché mi sono messa in queste situazioni?”. [E altri dicono:] “Perché stai vivendo una solitudine così triste, che colpisce costantemente le tue emozioni e poi ti ammali?”».

Infine, la «guerra economica» mira ad attaccare i mezzi di sussistenza delle difensore. Attraverso blocchi finanziari, tagli ai fondi internazionali di supporto a chi difende i diritti umani o la confisca di proprietà, si cerca di privarle delle risorse necessarie per continuare il proprio lavoro. Nel caso delle donne che difendono la terra, la spoliazione dei territori rappresenta la perdita della loro fonte di vita e sostentamento, e colpisce in modo sproporzionato le donne indigene e contadine, che già sono costrette a scontrarsi con barriere economiche storiche.

Una strategia multidimensionale

Le difensore dell’ambiente e del territorio non affrontano quindi solo attacchi fisici o verbali, ma sono bersaglio di una strategia multidimensionale che include la diffamazione, l’uso della giustizia come strumento di repressione, la violenza fisica e psicologica, e il blocco delle risorse.

Tali strategie mirano non solo a silenziarle, ma anche a distruggere il tessuto sociale che esse proteggono. Tuttavia, nonostante queste aggressioni, molte continuano a lottare per la giustizia, sostenute dalla solidarietà e dalla sorellanza di altre donne, consapevoli che il loro attivismo è cruciale per il futuro delle loro comunità e del pianeta giacché, come ricorda Atenea (nome di fantasia), difensora nicaraguense: «Se io mollo, lascio in eredità questo problema alle future generazioni. E non sono attrezzate. Io non posso lasciar loro un compito che oggi spetta a me. Loro avranno i loro compiti, più avanti, quando sarà il momento di assumersi o meno le proprie responsabilità. Perché qui si tratta di decidere di volerlo fare».

Anna Avidano e Francesca Nugnes

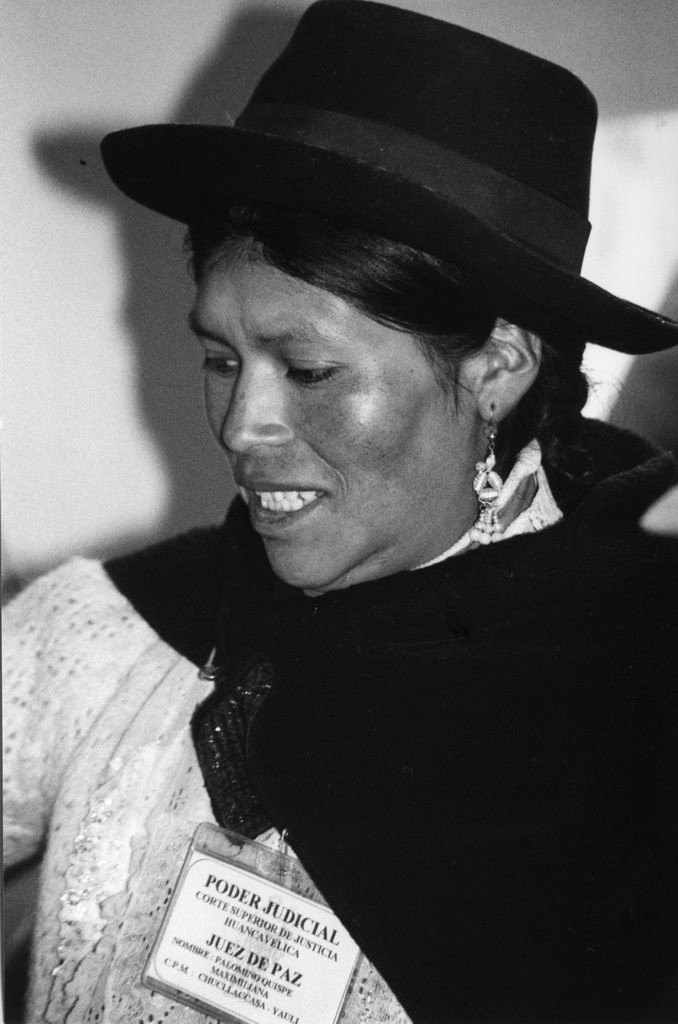

Accade in Perù. Machismo, razzismo, esclusione

Lo Stato centrale opera ancora secondo una mentalità coloniale che favorisce le multinazionali e le attività illegali. Ai popoli indigeni rimangono i disastri e le accuse.

«Per 500 anni, la resistenza è stata nelle mani degli uomini e non si è ottenuto nulla. Vediamo se noi donne ci mettiamo di più o di meno, ma devono darci l’opportunità di provare cosa possiamo realizzare, perché stiamo già dimostrando che contribuiamo attivamente alla difesa del territorio e allo sviluppo della nostra comunità», afferma Marisol García Apagueño, presidente della Federazione dei popoli indigeni Kechwa di Chazuta Amazonas (Fepikecha).

Le vere cause della devastazione

L’Amazzonia peruviana copre il 61% del territorio nazionale e comprende il 94% dei suoi boschi, rappresentando un polmone verde fondamentale per il Paese e il pianeta. Tuttavia, tra il 2000 e il 2021, il Perù ha perso 27.746 chilometri quadrati di foresta (più dei territori di Abruzzo, Marche e Molise messi insieme).

Le cause principali di questa devastazione sono l’espansione agricola, le attività minerarie (legali e illegali) e la coltivazione di sostanze stupefacenti.

Il governo peruviano ritiene che l’agricoltura su piccola scala sia il principale motore della deforestazione in Amazzonia, ma recenti studi dell’Enviromental investigation agency (Eia) e della Coordinadora nacional de derechos humanos peruviana denunciano come siano piuttosto l’espansione dell’agrobusiness (in particolare, delle monocolture di palma da olio e cacao) e dell’industria mineraria (stimolata dalla domanda globale di rame e altri minerali necessari per la transizione energetica verso fonti rinnovabili) a causare profondi impatti ambientali e trasformazioni sociali sul territorio.

Le attività estrattive si intrecciano poi con le economie illegali: l’Organismo di supervisione delle risorse forestali peruviane segnala che, nel 2021, oltre il 20% del legname estratto in Perù aveva un’origine illecita e la deforestazione è strettamente legata all’estrattivismo minerario illegale e alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti, due attività con un forte impatto sull’economia locale. Nel 2024, la Unidad de inteligencia financiera ha stimato che le economie illegali in Perù generano oltre 33 miliardi di dollari, quasi la metà del bilancio nazionale.

Secondo la Eia, la distruzione della regione sarebbe conseguenza della mentalità coloniale di una parte dello stato peruviano, che continua a considerare l’Amazzonia come «un territorio vuoto da colonizzare e da cui estrarre ricchezza, mentre si puniscono le popolazioni che si oppongono a tale processo».

I migliori custodi del territorio

Recenti studi, come il rapporto di MapBiomas Amazonía, dimostrano che le popolazioni indigene sono le migliori custodi del territorio regionale: del totale degli ecosistemi distrutti nell’area, appena il 4% faceva parte di territori indigeni formalmente riconosciuti.

Tuttavia, le comunità indigene continuano a incontrare significative difficoltà nel consolidare il riconoscimento giuridico dei propri territori a causa di ostacoli legali, politici e burocratici. Inoltre, la loro strenua difesa del territorio le pone nel mirino di diversi attori, legati alle economie legali e illegali, interessati alle ricchezze dell’Amazzonia: anche se nella regione risiede appena il 9% della popolazione peruviana, 20 delle 22 persone difensore assassinate in Perù tra il 2020 e il 2022 vivevano in Amazzonia, dove si registra – inoltre – il 25% del totale delle aggressioni contro difensore e difensori denunciate a livello nazionale.

Razzismo strutturale e impunità

Nelle comunità indigene dell’Amazzonia, lo Stato centrale è poco presente. Alcune delle difensore intervistate da Alianza por la solidaridad per il rapporto, Mujeres defensoras: voces que no se silencian lamentano che «nella maggior parte delle comunità i servizi di salute ed educazione sono scarsi» poiché, come indica la leader ashánika Magaly Peréz Mendoza, «lo Stato non ci ha mai dato la priorità».

Secondo la presidente della Federazione dei popoli indigeni Kichwa di Chazuta Amazonas, Marisol García Apagueño, questa situazione è il prodotto del retaggio coloniale, che oggi si traduce in un doppio discorso secondo cui le comunità indigene sono le responsabili della devastazione dell’Amazzonia mentre le multinazionali aiuterebbero a proteggere il pianeta: «Limitano l’uso delle nostre pratiche ancestrali, non vogliono che coltiviamo i nostri appezzamenti tradizionali perché dicono che inquinano, ci chiamano “deforestatori”, mentre parallelamente accolgono le richieste delle multinazionali per proiettare una falsa immagine verde nella società attraverso la vendita di crediti di carbonio».

Nel caso di aggressioni contro le difensore, il livello di impunità è molto alto, come testimonia nuovamente Marisol: «Anche se denunciamo, se chiediamo misure di protezione, non c’è alcuna risposta. E quelli che ci minacciano contano proprio su questo. Ci prendono anche in giro: “Denuncia quel che vuoi, tanto non mi succederà niente”. Le denunce e le minacce si accumulano, ma lo Stato non risponde, e noi continuiamo a non avere giustizia».

E lo stesso avviene anche nel caso della presenza di gruppi illegali sul territorio: «Qui a Ucayali siamo invasi dai narcotrafficanti. Ci sono aeroporti clandestini e lo Stato lo sa, lo sanno tutti, ma nessuno fa niente, nessuno. E chi ci rimette? Qui ci viviamo noi», segnala Magaly.

Il senso di abbandono da parte dello Stato è forte, perché, come sottolinea nuovamente la leader ashánika: «A volte lo stesso Stato non adempie ai suoi doveri nei nostri confronti», né per garantire la protezione delle comunità indigene, né contro il narcotraffico, né nel rispetto delle leggi che proprio lo stesso Stato ha stabilito: «Abbiamo la legge sulla consultazione previa, ma è solo una facciata, perché nemmeno loro la rispettano. È vero che noi, come leader, lottiamo, agiamo, e veniamo uccisi per difendere… Noi diciamo: non ci uccidono per il narcotraffico, ci uccidono a causa della difesa del nostro territorio, mentre lo Stato non ci offre protezione né garantisce la nostra vita», chiosa Magaly.

Anche dalla propria comunità

Le minacce alle comunità indigene amazzoniche provengono per lo più da attori esterni al territorio, ma le difensore devono combattere anche contro una profonda discriminazione di genere a livello locale.

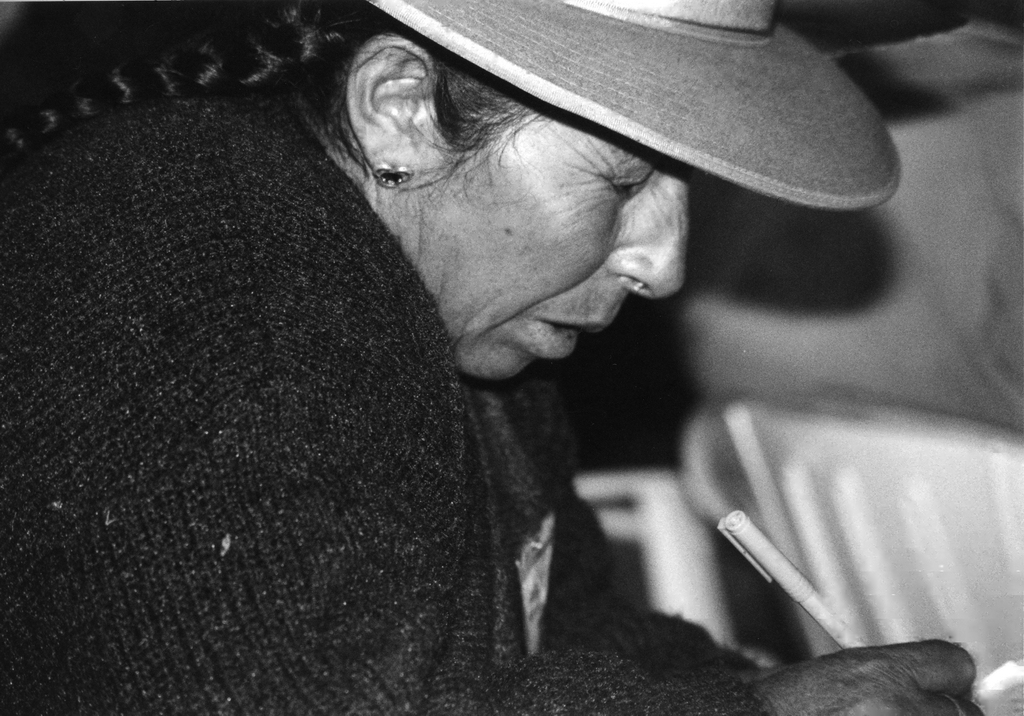

Danitza Cenepo, una giovane difensora kichwa, racconta che «molte volte gli uomini non mi lasciavano partecipare nell’organizzazione comunitaria per il fatto di essere donna. Non mi lasciavano andare alle riunioni e mi dicevano: “Ci va un altro Apu [autorità locale, ndr] maschio. Tu che ci fai qui? Occupati della segreteria”».

I tentativi di esclusione si intrecciano con un allarmante fenomeno di violenza basata sul genere, come denuncia la difensora awajún Yanua Atamain: «Una volta le donne erano considerate sacre, meritavano rispetto e tutto il resto… Però oggi i valori sono andati completamente perduti, al punto che, se una donna alza la voce, è facile zittirla. E, se necessario, persino ucciderla, pur di farla tacere».

Combattere per l’equità di genere

Questa situazione preoccupa fortemente le difensore, che ricordano che non è possibile portare avanti la difesa del territorio senza combattere parallelamente per l’equità di genere: «Il territorio è fondamentale per la nostra vita, per la nostra sussistenza e per le generazioni future. Ma cosa fai con un territorio pieno di persone, di donne, che sono sistematicamente uccise? Ha una sostenibilità per il futuro? Non credo. Anche questo fa parte del buen vivir di cui si parla tanto», sottolinea Yanua. E Marisol rivendica il ruolo fondamentale che possono giocare le donne nella difesa del territorio amazzonico: «Qui non abbiamo il diritto di essere autorità o presidenti. In molte occasioni, a quelle che sono riuscite a diventare Apu è stato proibito di indossare la corona o il bastone, e solo chi porta la corona è considerato un’autorità. Tuttavia, anche senza corona o bastone possiamo governare».

Per questo, le difensore dell’Amazzonia si sono organizzate in reti locali per sostenersi reciprocamente e per lottare insieme per l’equità di genere nella regione, consapevoli che quello che stanno ottenendo oggi potrà avere un impatto su tutte, e che la loro stessa lotta si inserisce nel solco aperto da altre donne: «Ciò che conquisto come donna non servirà solo a me, ma a tutte le donne. Sto percorrendo un cammino che altre donne hanno già tracciato, affrontando grandi lotte. Raccogliamo i frutti di quelle donne che hanno fatto il primo passo nelle battaglie per il riconoscimento e la partecipazione femminile», ricorda Marisol.

Anna Avidano e Francesca Nugnes

Amazzonia peruviana. I popoli indigeni

Il popolo Ashaninka è il gruppo indigeno demograficamente più importante dell’Amazzonia peruviana. È composto da circa 118mila persone che abitano 675 comunità, concentrate principalmente nei dipartimenti di Junín, Ucayali, Pasco, Cusco, Huánuco e Ayacucho. Il 40% di queste non è riconosciuta come «nativa» e, quindi, non può accedere al processo di titolazione (cioè di attribuzione dei titoli di proprietà) del proprio territorio. A livello nazionale, altre 55.493 persone si identificano come Ashaninka.

Il popolo Awajún è composto da circa 70.500 persone che abitano 488 comunità, concentrate nei dipartimenti di Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca e Ucayali. Il 50% di tali comunità non è riconosciuta come «nativa» e non può, pertanto, ottenere la titolazione del proprio territorio. A livello nazionale, altre 38mila persone si identificano come Awajún.

Il popolo Kichwa abita diverse zone dell’Amazzonia ecuadoriana e peruviana. In Perù, la popolazione, di circa 82mila persone, risiede in 498 comunità concentrate principalmente nei dipartimenti di San Martín, Loreto e Madre de Dios. Il 25% di tali comunità non è riconosciuta come «nativa» e non può, quindi, accedere al processo di titolazione del proprio territorio.

A.A. – F.N.

Fonte: Base de datos de pueblos indígenas u originarios dello stato peruviano.

Terre indigene. Riconoscimento arduo

In Perù, la titolazione delle terre delle comunità indigene rappresenta il riconoscimento di un diritto preesistente, dal momento che queste popolazioni abitano i loro territori da tempi ancestrali. Si tratta però di un processo complesso, perché si basa su diversi meccanismi legislativi soggetti a continue riforme, costoso ed estremamente lento: di fatto, per le comunità indigene l’iter di approvazione può durare oltre 20 anni. Questa situazione genera incertezza giuridica nei Territori indigeni non riconosciuti ufficialmente – quasi il 30% del totale – e facilita l’ingresso di attori legati ad attività illecite e l’imposizione di attività estrattive da parte del governo senza rispettare i meccanismi di consultazione previa previsti dalla Convenzione 169 dell’Ilo. Quando coinvolgono le terre indigene, le concessioni estrattive e altre forme di gestione del territorio riconosciute dallo Stato generano conflitti che spesso bloccano il processo di titolazione.

Come sottolineato da Michel Forst, ex relatore speciale delle Nazioni Unite per le persone difensore, queste difficoltà sono tra le principali cause dei conflitti socio ambientali in Perù. I tempi lunghi del processo di titolazione, inoltre, favoriscono spesso le grandi aziende che ottengono il diritto a operare nei territori in poco tempo, a scapito dei diritti delle comunità indigene.

A.A. – F.N.

Accade In Nicaragua. Zittite (e in esilio)

«Volevano distruggerci, ma non ci siamo fermate», afferma Atenea, difensora della costa caraibica del Paese centroamericano. Tuttavia, in molte sono state costrette all’esilio.

In Nicaragua, le donne che difendono i diritti umani e la terra affrontano sfide enormi in un contesto di violenza sistematica e patriarcale. Se sono indigene e afrodiscendenti, il razzismo e la discriminazione rendono ancora più complessa la loro condizione.

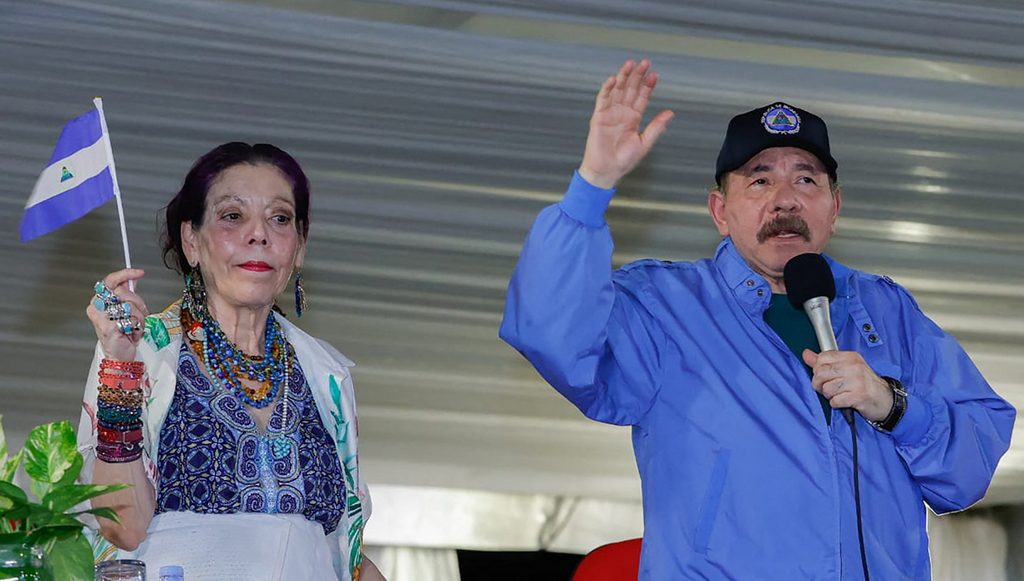

Negli ultimi anni, la situazione dei diritti umani nel Paese centroamericano è peggiorata drasticamente. Sebbene ci fossero già numerose avvisaglie, il mese di aprile del 2018 ha segnato un punto di svolta: a partire dalla brutale repressione con cui il governo di Daniel Ortega ha frenato le proteste contro la riforma del sistema di previdenza sociale, si è assistito a una progressiva chiusura di tutti gli spazi civici e democratici, che ha provocato l’esodo di migliaia di persone. Secondo Human rights watch, tra il 2018 ed il 2022, più di 260mila persone, circa il 4% della popolazione, sono fuggite dal Paese.

A gennaio 2022, Ortega ha iniziato il suo quarto mandato presidenziale consecutivo, introducendo ulteriori misure repressive, tra cui la chiusura massiccia delle organizzazioni della società civile e della Chiesa cattolica, con particolare accanimento verso le associazioni di donne e quelle femministe, i media e le università, e una persecuzione sempre più capillare all’opposizione, compreso il settore religioso. Le persone che difendono i diritti umani sono bersaglio di minacce, omicidi, arresti forzati, violenze sessuali, femminicidi, torture e altre gravi forme di violenza.

Indigene e afrodiscendenti senza difesa

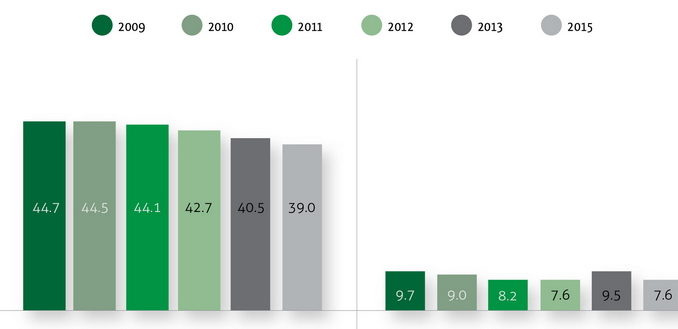

Le aggressioni contro le donne difensore in Nicaragua sono aumentate drasticamente nel 2024. Secondo l’Iniciativa mesoamericana (Im-Defensoras), nei primi sette mesi del 2024 sono stati registrati 1.534 attacchi, quasi il doppio di quelli registrati nello stesso periodo del 2023.

Secondo la Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (Cepal) delle Nazione Unite, la crisi politica, sociale e dei diritti umani che scuote il Nicaragua contribuisce a esacerbare la povertà e le diseguaglianze, colpendo soprattutto le popolazioni indigene e afrodiscendenti.

Questo è ciò che sta accadendo nella regione della Costa Caribe. Le donne indigene e afrodiscendenti che difendono la loro terra si trovano a dover affrontare aggressioni da parte di coloni armati (colonos, individui o gruppi provenienti da altre regioni del paese) che invadono i loro territori, all’interno di una complessa rete di violenze strutturali alimentate da un modello politico economico centralizzato ed estrattivista. Queste violenze risalgono a ben prima del 2018 e si verificano su terre ricche di risorse naturali, sottratte alle popolazioni locali, dove il razzismo e la discriminazione si intrecciano con un profondo abbandono statale e una crescente presenza di imprese e gruppi che si spartiscono le ricchezze.

La testimonianza di alcune di queste donne è inclusa nel già citato rapporto Mujeres defensoras: voces que no se silencian. Alcune continuano a resistere rimanendo in Nicaragua, mentre la maggior parte è stata costretta all’esilio in Costa Rica. Per ragioni di sicurezza, molte preferiscono usare pseudonimi.

L’autonomia rimane sulla carta

La Costa caraibica (Costa Caribe) è situata lungo la costa orientale del Nicaragua, copre quasi la metà del territorio nazionale ed è suddivisa in due regioni: la Regione autonoma della Costa Caribe Nord (Raccn) e la Regione autonoma della Costa Caribe Sud (Raccs). Questa zona è abitata principalmente da popolazioni indigene e afrodiscendenti che denunciano come il razzismo strutturale perpetui l’emarginazione economica e sociale. «Ci trattano come cittadini di seconda classe, negandoci i nostri diritti fondamentali», spiega una delle difensore intervistate.

Le popolazioni indigene e afrodiscendenti hanno storicamente rivendicato il diritto all’autonomia. Dopo una faticosa lotta, che si è intrecciata anche con il conflitto tra il governo sandinista e i gruppi armati «controrivoluzionari», nel 1987 è stato promulgato lo Statuto di autonomia delle regioni della Costa Caribe, che sancisce il diritto alla gestione e protezione delle terre ancestrali da parte delle comunità locali. Tuttavia, il processo di «demarcazione territoriale», che discende dallo Statuto, ossia l’iter di riconoscimento e delimitazione formale dei territori di queste popolazioni, ha subito gravi ritardi, e le comunità si trovano da anni di fronte alle azioni di colonos che, con la complicità dello Stato, invadono le loro terre causando sfollamenti forzati, degrado ambientale e conflitti territoriali.

Militari e violenze sessuali

Attualmente, la presenza dello Stato in questa regione è soprattutto militare, con conseguenze nefaste. Una difensora intervistata ha denunciato come gli episodi di violenze sessuali siano sempre più comuni: «Una bambina è stata violentata da diversi membri dell’esercito. I leader locali lo hanno denunciato, ma la polizia ha minacciato il coordinatore che ha tentato di rendere pubblico il crimine». Il caso è rimasto impunito, evidenziando un modello di corruzione e protezione degli aggressori. «Ci sono state molte altre ragazze di 13 e 15 anni rimaste incinte per colpa dei militari», ha aggiunto la difensora.

Senza consenso previo

Le risorse naturali della Costa Caribe sono state sistematicamente sfruttate senza il «consenso libero, previo e informato» delle popolazioni indigene: «Questi progetti non solo distruggono l’ambiente, ma negano alle nostre comunità il diritto di decidere del proprio futuro», denuncia una difensora.

Secondo dati dell’Ong Fundación del Río, il 23% del territorio nazionale è stato dato in concessione a compagnie minerarie internazionali, che sfruttano principalmente minerali come oro e argento.

La strategia statale mira a smobilitare le forme di resistenza comunitaria. «Le donne sono costrette a fuggire perché non c’è lavoro, non c’è cibo, e la violenza è ovunque», afferma Miriam. «Hanno ucciso i nostri leader e perseguitato, sequestrato le persone. Molte donne indigene sono state anche violentate. Per questo motivo abbiamo deciso di lasciare le nostre comunità. Mentre le grandi concessionarie stanno sfruttando le nostre terre», ricorda Mama Tara, leader esiliata.

Di tutto per silenziarle

Avvocata del popolo rama in esilio, Becky Mc Cray ha raccontato come le autorità nicaraguensi abbiano istituito una rete di sorveglianza che colpisce le difensore e le loro famiglie: «Noi siamo sorvegliate costantemente. Non solo nelle nostre attività, ma anche nelle nostre case, nelle nostre vite private». Atenea, un’altra difensora intervistata, spiega: «Non posso parlare liberamente nemmeno al telefono. Sappiamo che ci stanno ascoltando e monitorando a ogni passo». E aggiunge Miriam: «Ci dicono che ci violenteranno, ci chiamano puttane…».

Un altro tipo di violenza diffusa è la criminalizzazione, attraverso accuse legali infondate. Atenea spiega: «Noi siamo criminalizzate semplicemente per alzare la voce in difesa dei nostri diritti». Questi processi giudiziari mirano a prosciugare le loro risorse. «Ci tagliano i mezzi di sussistenza, ci sfrattano dalle nostre terre… tutto per silenziare la nostra lotta», aggiunge Minerva.

L’esilio forzato tra invisibilità e inutilità

![]() La maggior parte delle donne intervistate si trova in esilio, dove affronta nuove forme di violenza. «Siamo costrette a lavorare in condizioni che nessuno accetterebbe, solo perché siamo rifugiate e non abbiamo scelta», afferma una delle intervistate. La povertà e la mancanza di un supporto istituzionale incidono pesantemente sul loro benessere fisico e mentale: «Non ho accesso a cure mediche adeguate. Quando mio figlio si ammala, non posso permettermi di pagare i medicinali», racconta un’altra difensora.

La maggior parte delle donne intervistate si trova in esilio, dove affronta nuove forme di violenza. «Siamo costrette a lavorare in condizioni che nessuno accetterebbe, solo perché siamo rifugiate e non abbiamo scelta», afferma una delle intervistate. La povertà e la mancanza di un supporto istituzionale incidono pesantemente sul loro benessere fisico e mentale: «Non ho accesso a cure mediche adeguate. Quando mio figlio si ammala, non posso permettermi di pagare i medicinali», racconta un’altra difensora.

Altro aspetto cruciale è la discriminazione che affrontano in quanto donne e migranti: «Ci trattano come criminali, solo perché siamo nicaraguensi», racconta Miriam. Costrette a lasciare le loro reti familiari e comunitarie, si trovano in un nuovo paese senza il supporto né il riconoscimento che avevano: «In Nicaragua ero una leader, le persone si affidavano a me. Qui, invece, mi sento invisibile», confessa una difensora. «A volte mi sento inutile, come se avessi abbandonato le persone per cui combattevo», confida un’altra.

Nonostante si trovino fuori dal Nicaragua, molte di loro sono ancora sorvegliate e minacciate. Continuano però a resistere, mantenendo viva la speranza di un futuro migliore.

«Tutta questa situazione per me è stata molto difficile, dolorosa, ma soprattutto rischiosa. Tuttavia, la convinzione che ho come donna, madre e leader indigena, così come l’impegno che sento verso il mio popolo e verso gli altri popoli indigeni, è stata la mia forza per andare avanti e non perdere la speranza di continuare a resistere, perché in fin dei conti, se non noi: chi? Inoltre, perché è un processo continuo e di transizione verso le nuove generazioni», è la sintesi dell’imperativo morale di Becky Mc Cray. In Costa Rica, infatti, le donne nicaraguensi hanno trovato nuovi modi per continuare la loro lotta.

Uno degli esempi è il collettivo Voz de la resistencia de los pueblos originarios de la nación Moskitia attraverso cui denunciano le violenze subite dai loro popoli in Nicaragua, nonostante il pericolo anche fuori dai confini nazionali: «Ci siamo organizzate nel momento in cui siamo arrivate in Costa Rica. Abbiamo creato una rete per denunciare le persecuzioni e gli omicidi dei nostri leader», raccontano.

Queste donne assumono anche un ruolo fondamentale di appoggio, supplendo all’assenza dello Stato: «Andiamo di casa in casa cercando i bambini che non vanno a scuola per vedere come fornire loro l’uniforme (in Costa Rica hanno espulso bambini e bambine rifugiate dalle scuole per non avere l’uniforme, ndr), abbiamo raccolto dati e ottenuto aiuti per le uniformi. La maggior parte delle donne indigene non parla spagnolo. Quando i bambini vengono espulsi dalle classi, cerchiamo di intercedere, e lo facciamo anche per il lavoro, poiché, non parlando la lingua, non vengono assunte. Lo stesso accade con l’ufficio immigrazione: dato che non sanno leggere, i loro documenti vengono respinti», aggiungono.

Resistere per sperare

Anche in Nicaragua, la resistenza continua in maniera clandestina. Atenea ricorda: «Ci hanno accusato di crimini inesistenti, solo perché siamo donne e volevamo proteggere i nostri diritti territoriali. Volevano distruggerci, ma non ci siamo fermate». Nonostante la repressione, queste donne trovano modi per continuare a sostenere le loro comunità, diffondendo informazioni, organizzando aiuti umanitari e sfidando il governo attraverso piccoli atti di disobbedienza.

Sia dentro che fuori dal Nicaragua, la loro resistenza è un simbolo di speranza. «Se moriamo, che i nostri figli e nipoti continuino a difendere i nostri diritti», dice Mama Tara, una delle leader in esilio.

Anna Avidano e Francesca Nugnes

Nicaragua, popoli indigeni e colonos

Il Nicaragua ha una popolazione di circa 7,05 milioni di persone. Una parte significativa di questa appartiene a gruppi indigeni e afrodiscendenti, concentrati principalmente nelle regioni autonome della Costa Caribe. Tra i principali popoli indigeni di questa zona, i Miskito costituiscono il gruppo più numeroso, con una popolazione stimata tra 150mila e 200mila persone, residenti per lo più nella Costa Caribe Nord (Raccn) e nelle aree di confine con l’Honduras. I Mayagna, con circa 27mila persone, vivono nelle aree remote della stessa regione e nella riserva di Bosawás. I Rama, con circa 2mila persone, si concetrano lungo la costa e nell’isola di Rama Cay. Per quanto riguarda la popolazione afrodiscendente: i Creole contano circa 43mila persone, concentrate principalmente nella Costa Caribe Sud (Raccs), in città come Bluefields; i Garífuna, con una popolazione di circa 2.500 persone, vivono in comunità come Orinoco e in altre zone del Sud della Costa Caribe.

L’arrivo dei «colonos»

L’invasione di coloni armati nella Costa Caribe risponde a interessi economici che stanno causando una crescente pressione sui territori ancestrali.

Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), nei processi di invasione omicidi e attacchi armati contro le popolazioni locali sono ormai «abituali». La Commissione interamericana dei diritti umani (Iachr) ha documentato episodi di distruzione deliberata dei mezzi di sussistenza delle comunità, inclusi risorse naturali, mezzi di trasporto, bestiame e foreste.

Queste invasioni non solo minacciano gravemente il diritto alla vita e all’integrità fisica delle comunità indigene della Costa Caribe, costringendo molte persone ad abbandonare le proprie case, ma compromettono anche il territorio. Secondo Global forest watch, tra il 2002 e il 2021 il Nicaragua ha perso l’11% della sua copertura arborea e il 28% delle sue foreste primarie umide; un tasso di deforestazione tra i più alti dell’America centrale.

A.A. – F.N.

Fonti: Iwgia, Indigenous people in Nicaragua; Minority rights group.