Li chiamavamo «pellerossa»

testo di Paolo Moiola |

A qualcuno potrà sembrare strano, ma gli «indiani d’America» non esistono soltanto nei film. Confinati nelle loro riserve, essi costituiscono una minoranza un tempo oppressa o sterminata, oggi impoverita ed emarginata.

Sono due i motivi per cui, in questi mesi, gli «indiani d’America» (american indians) sono usciti dall’oblio. Il primo è contingente: essi sono stati duramente colpiti dal nuovo coronavirus. Basti ricordare che nella riserva dei Navajo – la più grande e popolata degli Stati Uniti – si sono contati 8.142 casi e 396 morti (al 11 luglio), con un’incidenza dell’infezione maggiore che a New York.

ll secondo motivo riguarda invece una loro condizione esistenziale riemersa a causa della crisi razziale scoppiata a fine maggio con la minoranza nera del paese. Accanto allo slogan Black lives matter, è stato ricordato che Native lives matter. Anzi, i «nativi americani» – come normalmente vengono chiamati i popoli indigeni statunitensi – costituiscono la minoranza più povera ed emarginata dell’intera popolazione Usa.

Per rimanere in tema di rapporti tra popolazione e forze dell’ordine, già nel 2015 un dossier dei Lakota del South Dakota evidenziava l’uso sproporzionato della forza da parte della polizia nei confronti dei nativi. E a supporto citava le considerazioni del Centre of disease control and prevention (Cdc, equivalente al nostro Istituto superiore di sanità): «Il gruppo razziale a maggior rischio di uccisione da parte delle forze dell’ordine è quello dei nativi americani, seguito dagli afro americani, dai latini, dai bianchi e dagli asiatici americani». Inoltre, il numero degli indiani rinchiuso in carceri federali o locali è varie volte più alto di quello di qualsiasi altra etnia. Secondo il rapporto dei Lakota, ciò è dovuto a pratiche discriminatorie indotte dal razzismo delle forze dell’ordine e alla povertà degli accusati che non possono permettersi di pagare un avvocato.

Per rimanere sull’attualità, va ricordata l’arroganza della Casa Bianca rispetto alle questioni che coinvolgono i territori dei nativi. Donald Trump – in lizza per un posto di rilievo nella classifica dei peggiori presidenti della storia Usa – a gennaio 2020 ha sbloccato il progetto del gasdotto Keystone XL, che lui stesso aveva riesumato con un ordine esecutivo nel gennaio 2017, dopo che il suo predecessore Barack Obama lo aveva accantonato.

Il progetto prevede un gasdotto lungo quasi 1.900 chilometri che dovrebbe trasportare il petrolio da Hardisty (Alberta, Canada) a Steel City, nel Nebraska, dopo aver attraversato Montana e South Dakota. Un altro gasdotto, già attivo e molto contestato da ambientalisti e nativi, è il «Dakota access pipeline» che percorre (interrato) il North Dakota, il South Dakota, lo Iowa e l’Illinois. Il petrolio vi scorre da tempo, ma le controversie non si sono mai fermate. Tanto che lo scorso 6 luglio un giudice distrettuale ha sentenziato che è necessaria una valutazione ambientale più accurata e che, nel frattempo, l’oleodotto deve essere chiuso e svuotato del petrolio entro il 5 agosto (New York Times).

A parte le pesanti conseguenze ambientali dei due progetti, quello che colpisce è l’assoluta mancanza di rispetto nei confronti delle popolazioni native sui cui territori gli oleodotti si trovano o troveranno a transitare. Assenza di consultazione, rischio di inquinamento delle falde idriche, violazione dei luoghi sacri sono le principali accuse rivolte dai nativi alle autorità. Insomma, si tratti di comportamento della polizia o di sovranità territoriale, oggi come ieri la storia dei popoli nativi degli Stati Uniti continua a ripetersi sempre eguale tra discriminazione ed emarginazione.

Il cammino delle lacrime

Secondo il censimento del 2010 (quello del 2020 è ancora in corso), negli Stati Uniti ci sono 5,2 milioni di nativi, pari all’1,7 per cento della popolazione totale. Soltanto una piccola parte di essi (il 22 per cento) risiede nelle riserve (reservations, la prima risale al 1758) indiane. Probabilmente perché in esse le condizioni di vita sono «comparabili a quelle del Terzo mondo» (Gallup, 2004) con abitazioni inadeguate, mancanza di lavoro e di servizi.

La storia della sottomissione e del declino dei popoli nativi del Nord America iniziò subito dopo l’arrivo (1492) di Cristoforo Colombo. Con i conquistatori spagnoli che arrivarono in Florida, Juan Ponce de Leon (1513) e Hernando de Soto (1539). Con inglesi e francesi che arrivarono nei territori del Nord (dalle propaggini orientali dell’attuale Canada fino alla baia di New York) sotto la guida di navigatori italiani: nel 1497 Giovanni Caboto (per l’Inghilterra) e nel 1524 Giovanni da Verrazzano (per la Francia). L’invasione era ormai iniziata e, nonostante la resistenza (e molte guerre), per i popoli nativi la sorte era segnata.

Uno dei leader statunitensi più risoluti nella lotta contro i popoli nativi fu Andrew Jackson (1767 – 1845), prima come generale e poi come presidente. Come comandante combattè per un biennio (1813-1814) contro i Creek, i quali alla fine dovettero cedere un territorio di oltre nove milioni di ettari (oggi facenti parte dell’Alabama centrale e della Georgia meridionale).

Apprezzato dai governanti di Washington, Jackson rivolse l’attenzione verso la Florida (1818), possedimento spagnolo abitato dai Seminole. Le guerre con questo gruppo proseguirono a lungo, soprattutto dopo che gli Stati Uniti acquistarono la stessa Florida dalla Spagna (1821).

Eletto presidente, Andrew Jackson proseguì la sua politica di segregazione dei popoli nativi. Nel 1830 firmò la «legge di rimozione» (Indian Removal Act), che avrebbe segnato l’esistenza dei popoli nativi per molti decenni. Tra il 1830 e il 1838 migliaia di Creek e di Cherokee furono spinti a lasciare («volontariamente») le loro terre e ricollocarsi in altre, soprattutto in Oklahoma. Questa deportazione è storicamente conosciuta come the Trail of Tears, «il sentiero delle lacrime» (cfr. mappa).

Andrew Jackson è considerato da Donald Trump non soltanto un eroe, ma un esempio da imitare. Oltre a citarlo spesso, il presidente si fa riprendere nello Studio Ovale con un suo ritratto alle spalle. Quando – lo scorso 22 giugno – un gruppo di manifestanti ha tentato di rovesciare la statua equestre di Jackson, posta nel parco Lafayette (a pochi passi dalla Casa Bianca), Trump – presidente «della legge e dell’ordine» – ha reagito con veemenza chiedendo dieci anni di prigione per i colpevoli.

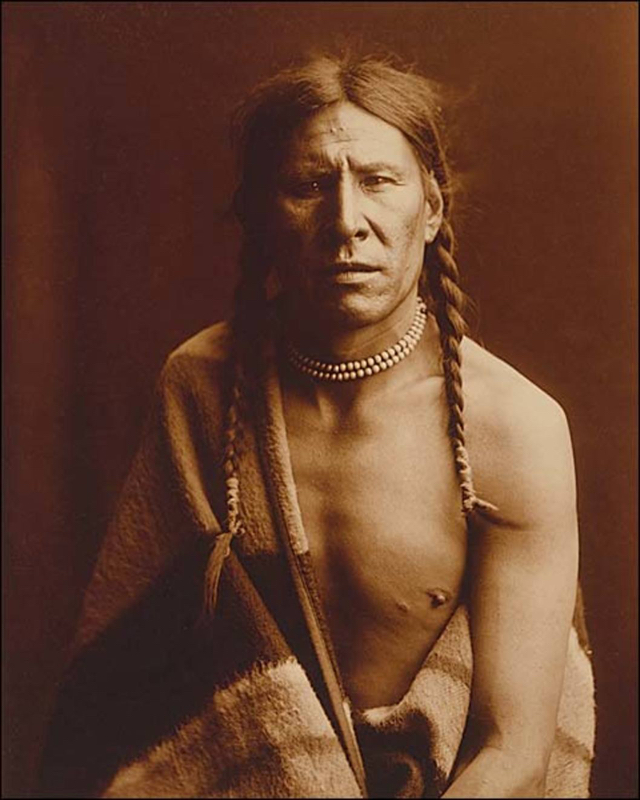

A proposito di simboli, c’è un’immagine che meglio di ogni monumento o di ogni discorso fa capire con quale violenza e arroganza si sia arrivati alla sottomissione e all’emarginazione dei popoli nativi degli Stati Uniti. È un bando pubblico del ministero dell’interno risalente al 1911. L’oggetto dell’avviso è ben chiarito dalla sua intestazione: «Indian land for sale», terra indigena in vendita. Al centro dello stesso una foto di un leader indigeno con attorno e sotto una cospicua serie di dettagli. Si tratta di «ottime terre ad Ovest», irrigate o irrigabili, con pascoli e terre agricole. Pagamenti facilitati e possesso legale in soli 30 giorni. Più sotto l’elenco degli stati interessati e del prezzo medio per acro di terra: si va dai 7,27 dollari del Colorado ai 41,37 di Washington.

Insomma, dopo essere stati cacciati o deportati, i popoli nativi videro il loro diritto alla terra messo in vendita sul mercato. E ciò in base a una legge del 1887 – il Dawes Act (o General Allotment Act) – con la quale il governo centrale voleva assimilare i nativi al resto della popolazione facendo loro accettare i principi del capitalismo e della proprietà privata, inesistenti nelle culture indigene. La norma venne annullata nel 1934, ma ormai i danni materiali e culturali erano fatti. Secondo la Indian Land Tenure Fundation, i popoli nativi persero 364mila chilometri quadrati di terra (un’estensione superiore a quella dell’intero territorio italiano).

![]()

Supremazia bianca

La prima seduta del Congresso degli Stati Uniti ebbe luogo nel 1789. In 221 anni sono entrati nel Congresso soltanto 22 nativi. Le prime due donne sono state elette in questa legislatura. Si tratta di Sharice Davids (della tribù degli Ho-Chunk) e Deb Haaland (della tribù dei Puebloans), entrambe appartenenti al partito Democratico.

«L’amministrazione Trump – ha commentato la Haaland in un tweet del 25 giugno – non riconosce l’incredibile storia culturale delle popolazioni indigene in questo continente. La difesa della supremazia bianca da parte del presidente è incredibilmente offensiva e le sue azioni riflettono la sua mancanza di rispetto per le comunità native».

Per gli indiani d’America «il sentiero delle lacrime» pare non aver mai fine.

Paolo Moiola

(prima puntata – continua)

Tab. 1 / Nativi americani*: i numeri

- numero nativi* al 2010: 5,2 milioni

- percentuale su popolazione: 1,7 per cento

- numero nativi ante-Conquista: 10-12 milioni

- entità tribali* riconosciute: 574

- riserve indiane: 326

- nativi residenti nelle riserve: 22 per cento

- riserva principale: Navajo Nation

- i 10 popoli principali: Cherokee, Navajo, Choctaw, Sioux, Chippewa, Apache, Blackfeet, Iroquois, Pueblo, Creek.

(*) «Natives», «native americans», «native american population», «native peoples», «indian tribes», sono i termini utilizzati negli Stati Uniti per «indigeni» e «popoli indigeni». Nel conteggio dei nativi sono inclusi gli indigeni dell’Alaska (100mila circa) ed esclusi quelli delle Hawaii (500mila).

(Pa.Mo.)

Fonti: Census Bureau (census.gov); National Congress of American Indians (ncai.org); Bureau of Indian Affairs (bia.gov).

Cosa dice la scienza

Vulnerabilità indigena

La pandemia causata dal nuovo coronavirus ha confermato la maggiore vulnerabilità dei popoli indigeni. Secondo varie ricerche scientifiche, essa ha molte cause:

- maggiore vulnerabilità alle malattie («virgin soil epidemics»);

- indicatori sanitari peggiori (mortalità infantile e materna, speranza di vita);

- più stress epigenetici (oppressione e violenza generazionali);

- maggiore correlazione con il declino delle risorse ambientali (acqua, terre, foreste, biodiversità);

- peggiori condizioni esistenziali (abitazioni, vita multigenerazionale, carenza di presidi minimi come l’acqua potabile);

- carente accesso alle strutture sanitarie.

(a cura di Paolo Moiola)

Fonti: Indigenous populations: left behind in the Covid-19 response, in «Lancet», 6 giugno 2020; Protect Indigenous peoples from Covid-19, in «Science», 17 aprile 2020; Mortality from contact-related epidemics among indigenous populations in Greater Amazonia, in «Nature», settembre 2015.

Tab. 2 / Riserva «Navajo Nation»*

- superficie: 71.000 km2*

- stati interessati: Utah, Arizona, New Mexico

- popolazione: 173.000*

- presidente: Jonathan Nez

- tasso di disoccupazione: 40 per cento

- tasso di povertà: 40 per cento

(*) La maggiore riserva indiana degli Stati Uniti sia per estensione che per popolazione.

(Pa.Mo.)

Fonti: www.navajo-nsn.gov; www.opvp.navajo-nsn.gov; BBC.

Tab. 3 / Principali norme di legge (Acts) tra governo Usa e popolazioni native

- 1830: The Indian Removal Act

- 1851: The Indian Appropriations Act

- 1887: The General Allotment (Dawes) Act

- 1924: The Indian Citizenship (Snyder) Act

- 1934: The Indian Reorganisation Act (Ira)

- 1968: The Indian Civil Rights Act (Indian Bill of Rights)

- 2010: The Tribal Law and Order Act

(Pa.Mo.)

Fonti: www.law.cornell.edu; Andrew Boxer in «History Review», settembre 2009.