Cari missionari

Un sabato di ordinaria missione

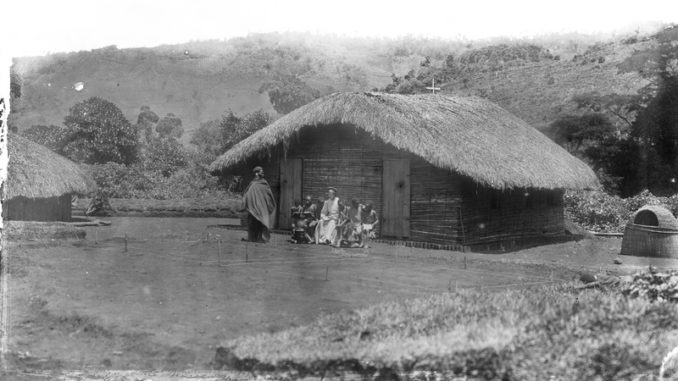

Dal 6 febbraio mi trovo con mia moglie Roberta a Dianra, in Costa d’Avorio (foto in basso), presso la missione della Consolata dove vive e svolge il suo servizio mio figlio Matteo insieme a padre Raphael Ndirangu dal Kenya e padre Ariel Tosoni dall’Argentina.

In genere il sabato si stabilisce che ogni missionario vada a celebrare la messa in un villaggio delle varie parrocchie: Dianra, Dianra Village e Sononzo. Il sabato 30 marzo si era così stabilito: p. Raphael a Dianra, p. Matteo a Dianra Village e p. Ariel a Sononzo. Considerando che la comunità di Sononzo è la più lontana dalla «base» – circa 45 km – e che per andarci si passa per Dianra Village, siamo partiti con una sola macchina. Con noi c’era una bimba nata il 18 marzo, la cui mamma era deceduta poco dopo il parto, da portare ai nonni in un villaggio lungo il tragitto.

Siamo partiti verso le ore 16.00 e sull’auto eravamo in 8: p. Ariel, p. Matteo, Roberta ed io, la bimba, la nonna ed altre due persone della famiglia. Dopo circa 20 minuti siamo arrivati al villaggio della bimba. Siamo scesi tutti dall’auto. Varie persone ci hanno accolto sulla strada e ci hanno fatto accomodare nel cortile della casa che era poco lontana. Dopo averci offerto dell’acqua ed aver adempiuto ai saluti e riti convenzionali, lasciata la neonata e la famiglia, siamo ripartiti.

Verso le 17.30 siamo arrivati a Dianra Village. Padre Ariel è subito ripartito per passare la serata con i giovani di Sononzo e potervi poi restare per la messa domenicale. Io, con Roberta e Matteo, sono rimasto a Dianra Village. Matteo, che è l’amministratore del dispensario ivi esistente, ha dovuto sbrigare degli impegni prima di partire in moto per il villaggio di Bébédougou. Poiché tutti e tre non potevamo andare, mi ha chiesto se volevo accompagnarlo, mentre Roberta sarebbe restata a Dianra Village. Ho accettato volentieri. Il villaggio dove eravamo diretti era a una ventina di km. Indossato il casco e messo in spalla lo zaino, siamo partiti. Erano le 19.30. Prima di uscire dal villaggio, Matteo ha chiesto a un giovane che conosce la zona quali fossero le condizioni della strada. Joseph lo ha rassicurato dicendo che era percorribile, raccomandandoci però di fare attenzione in alcuni tratti perché avremmo trovato molta sabbia accumulata… e così siamo partiti.

Detto fatto. Poco dopo ci siamo resi conto che la «strada» era in realtà una pista sconnessa con cumuli di sabbia che formavano dei solchi… pista che si snodava attraverso piantagioni di anacardo e di cotone. Nel buio della notte, le luci della moto non facilitavano molto il percorso. Prima di arrivare a destinazione, avremmo dovuto attraversare tre villaggi. Dopo il primo, Pétérikaha, ed il secondo, Chontanakaha, eccoci arrivare al terzo, Nadjokaha, dove ci doveva attendere il catechista Emile. Purtroppo, arrivati al punto di incontro stabilito, non abbiamo trovato nessuno. Matteo ha provato a telefonare, ma non c’era connessione. Nel villaggio, non essendoci l’illuminazione, si vedeva circolare qua e là qualche persona con la pila. Poco distante, davanti a una casa, c’erano due bambini dall’apparente età di otto-dieci anni che con dei bastoni battevano dentro un mortaio circolare in legno per frantumare delle granaglie. Più in là, seduti a terra intorno ad una scodella, ve ne erano altri quattro, dai due ai quattro anni, che stavano mangiando con le mani. Ed ecco che si avvicina un giovane, Basile, amico di Emile e membro della piccola comunità cattolica del villaggio. La notizia non è affatto buona: Emile non era venuto all’appuntamento perché lo avevano chiamato per cercare un bambino in un villaggio vicino, che poi sarebbe stato trovato morto in un pozzo.

A questo punto, Matteo decide di continuare senza accompagnamento per raggiungere il villaggio di Bébédougou. Non sapeva dove era il cortile scelto per la celebrazione, ma una volta arrivati si è fermato nella casa del capo villaggio al quale ha chiesto se sapeva dove si svolgeva la celebrazione religiosa. Questi, che era sdraiato su un lettino nella veranda davanti casa, ha riconosciuto Matteo (infatti, pochi mesi prima, il centro sanitario di cui Matteo è responsabile aveva inaugurato una casetta della salute nel suo villaggio); gentilmente si è alzato e ci ha accompagnati nel luogo richiesto che era a non più di 50 metri dalla sua abitazione. Giunti sul posto alcune donne hanno portato delle sedie, ci hanno fatto accomodare e secondo la tradizione hanno offerto dell’acqua e chiesto le notizie. Dopo una decina di minuti, abbiamo accompagnato il capo villaggio nella sua abitazione e siamo ritornati indietro. Le donne stavano già preparando per la celebrazione e per la cena. Erano già presenti una decina di persone e altre stavano affluendo dai villaggi vicini, chi a piedi e chi su motofurgone. Nel frattempo queste avevano preparato nel cortile un piccolo tavolo come altare e davanti, in modo circolare, sedie e panche. La messa è iniziata verso le 21.45 e le persone erano più di 50, senza contare quelle alle spalle che osservavano incuriosite. La celebrazione è stata bella perché molto partecipata, con canti e preghiere individuali, anche se – come mi ha detto Matteo – la maggior parte dei partecipanti non erano ancora battezzati. La messa è terminata intorno alle 23.20. Subito le donne hanno portato la cena con grandi recipienti ricolmi di riso ed una tipica salsa verde come condimento. A me e Matteo hanno portato del riso con salsa di pesce e dei pezzi di radice di ignam lessati. In pochi minuti i commensali avevano già mangiato tutto! A questo punto, vista l’ora e la tanta strada da percorrere per raggiungere Dianra Village, Matteo ha chiesto il permesso di ripartire, come si usa qui (si chiede la strada), e ce lo hanno concesso. Ho indossato il casco, ripreso lo zaino contenente gli arredi per l’altare e siamo partiti. La strada era molto insidiosa a causa della solita gran quantità di sabbia e, pur proseguendo a bassa velocità, ci è voluta tutta l’abilità di Matteo per mantenere l’equilibrio. Più volte ha dovuto mettere i piedi a terra per non cadere tenendo conto dell’oscurità e delle insidie nascoste dietro ogni curva. La temperatura era gradevole e soffiava un vento leggero. Contrariamente all’andata, nel tragitto di ritorno abbiamo incrociato poche moto e furgonette, anche loro tutte in precario equilibrio. La cosa che mi sorprendeva era che, non essendoci l’illuminazione, ci trovavamo al centro dei villaggi senza neanche accorgercene, anche perché – vista l’ora – non c’erano più persone in giro con la pila. Attraversando il villaggio di Nadjokaha Matteo mi ha indicato il pozzo fatto realizzare dai missionari poiché in quella zona non c’era acqua. Il punto più vicino per attingerne si trovava a 9 km, quindi la gente era obbligata a percorrerne 18 per avere acqua potabile disponibile.

Siamo arrivati a Dianra Village verso mezzanotte e mezzo. Che dire? Per me è stata un’esperienza molto bella dove ho potuto vedere persone semplici e piene di fede che pregano con tanto fervore. Matteo mi dice che in questi villaggi il missionario lo vedono due o tre volte l’anno e la domenica si celebra solo la liturgia della Parola con l’aiuto del catechista.

Siamo andati a letto che era l’una passata. Questo è il sabato del missionario.

La domenica ha poi celebrato a Dianra Village e incontrato i vari gruppi: giovani, corali, catecumeni, Caritas, catechisti, ecc. Il pranzo è stato offerto da una famiglia della comunità. Questo è il mio resoconto di un tipico, «ordinario», fine settimana vissuto dai missionari in questa terra.

Pietro Pettinari

Senigallia, 20/04/2019

Cambiamenti climatici

Anche tu puoi fare parte del tam tam

Ormai anche i governi hanno capito che dobbiamo impedire alla temperatura terrestre di innalzarsi ulteriormente. Dal 1880 ad oggi è aumentata appena di un grado centigrado e già si vedono gli effetti. I cambiamenti climatici non riguardano solo il futuro dei nostri figli e nipoti, sono realtà già oggi. Si verificano tempeste sempre più violente, incendi sempre più frequenti, penuria d’acqua per riduzione dei ghiacciai, innalzamento dei mari per scongelamento delle calotte polari. Nessuno ha più certezza del destino del proprio territorio: l’alterazione delle piogge può trasformare ridenti paesaggi in deserti, città costiere in un intreccio di canali per l’avanzare del mare, ampi territori in distese d’acqua per lo straripamento dei fiumi. Con ricadute sociali inimmaginabili. Dal 2008 al 2018, nel mondo si sono avuti 265 milioni di sfollati per disastri naturali, molti di loro per l’instabilità del clima.

Chi ha provocato il danno lo sappiamo. La colpa è del sistema economico tutt’oggi dominante che avendo fatto dell’espansione della ricchezza il proprio idolo, ha spolpato la terra e prodotto rifiuti in maniera sconfinata. E non per la dignità di tutti, ma per il privilegio di pochi, e tuttavia quanto basta per avere messo il pianeta a soqquadro. Per definizione la produzione esige energia, la sua scarsità è il motivo per cui in passato la produzione era pressoché costante. Limite che il capitalismo ha superato con l’accesso ai combustibili fossili (carbone, petrolio, gas) e l’invenzione di macchine capaci di trasformare il loro enorme potenziale energetico in movimento, calore, elettricità. Peccato che attraverso questa operazione si siano messe in libertà miliardi di tonnellate di anidride carbonica, in misura ben superiore alla capacità di assorbimento di oceani e sistema vegetale. Di qui l’accumulo di anidride carbonica in atmosfera con conseguente intrappolamento dei raggi solari, aumento della temperatura terrestre e cambiamento del clima che porta con sé calamità, alterazione della piovosità e quindi riduzione della produzione di cibo e migrazioni.

Gli scienziati ci dicono che per arginare la situazione bisogna dimezzare le emissioni di anidride carbonica da qui al 2030 e annientarle entro il 2050. Un’operazione titanica che il sistema pensa di poter affrontare solo con cambiamenti tecnologici. Invece non ha capito che la vera sfida è la riduzione, che a sua volta chiama in causa un altro modo di organizzare l’economia. Se vorremo salvare la nostra umanità dovremo riorganizzarci in modo da permettere a tutti di vivere dignitosamente utilizzando poche risorse, producendo pochi rifiuti e garantendo a tutti l’inclusione lavorativa. Di sicuro il mito della crescita infinita è al tramonto, ma ancora non si è sviluppato un dibattito adeguato per discutere come va riorganizzata l’economia in una logica di stazionarietà orientata al benvivere. Un nuovo pensiero economico costruito non più attorno all’interesse dei mercanti, ma della buona vita per tutti, è ciò di cui abbiamo urgente bisogno.

Ma nell’attesa che questo dibattito divampi, ognuno di noi deve fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per arginare l’incendio. Tanti lo vogliono fare, ma non agiscono perché non sanno. Per questo il Centro Nuovo Modello di Sviluppo (www.cnms.it) ha prodotto una serie di infografiche per spiegare in maniera comprensibile le cause dei cambiamenti climatici e i rimedi possibili a partire da noi. Visita il sito, scarica il documento, e invita i tuoi amici a fare lo stesso.

Francesco Gesualdi

17/06/2019

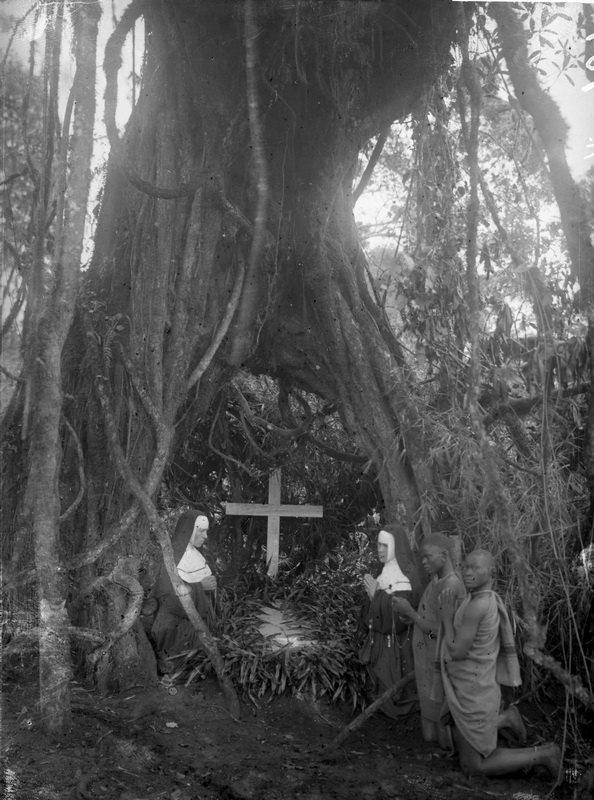

Il papa in ginocchio

L’11 aprile 2019 papa Francesco, dopo una giornata di riflessione con i due vice presidenti del Sud Sudan, s’inginocchiò con molta fatica per baciare loro i piedi e per supplicare per la pace del popolo del loro paese. La pace è il dono più grande che Gesù offre ai suoi discepoli.

![]() Vorrei provare leggere questo avvenimento con gli occhi e il cuore della cultura dell’Etiopia, il mio paese.

Vorrei provare leggere questo avvenimento con gli occhi e il cuore della cultura dell’Etiopia, il mio paese.

La tradizione culturale etiopica è una tra le tradizioni più antiche, ricche e significative dell’Africa. Da noi le persone anziane, scimaghile – così sono chiamate in amharico -, sono coloro che hanno un grandissimo valore nella società e vengono rispettate in un modo speciale.

Nella nostra cultura una persona diventa scimaghile verso i sessant’anni, quando, con l’esperienza acquisita, sa qual è il bene da fare e il male da evitare. La responsabilità degli scimaghile non è limitata all’ambito privato o famigliare, ma riguarda la società tutta, per cui quando un anziano osserva un atto di ingiustizia, ha la responsabilità di intervenire per risolvere il problema.

Per esempio quando ci sono difficoltà, incomprensioni o atti di violenza nelle famiglie tra marito e moglie, tra i vicini o tra le tribù, gli anziani si radunano per analizzare le cause dei conflitti. Dopodiché si inginocchiano davanti alle persone in conflitto e chiedono loro di perdonarsi e di fare pace. Quando un anziano si mette in ginocchio davanti a una persona per chiedere di fare la pace, nessuno dei contendenti ha la possibilità fisica o morale di resistere o rifiutare. Diventa un imperativo categorico. Quando uno scimaghile si mette in ginocchio, il conflitto deve essere superato e la pace ristabilita.

Da questa prospettiva culturale, il gesto di papa Francesco che s’inginocchia e bacia i piedi ai vice presidenti del Sud Sudan ha un valore enorme.

Papa Francesco, agli occhi della gente del mio paese, l’Etiopia, indipendentemente da ogni interpretazione religiosa, è considerato uno scimaghile che sente sulle sue spalle la responsabilità di risolvere un grave problema di tutto un popolo, e si mette in ginocchio e chiede a due politici importanti la pace per il loro paese.

Papa Francesco, con questo gesto, mostra di conoscere la cultura africana, e indica il modo nel quale entrare in dialogo con gli altri.

Nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium (n. 68), papa Francesco scrive che «una cultura popolare evangelizzata, contiene valori di fede e di solidarietà che possono provocare lo sviluppo di una società più giusta e credente, e possiede una sapienza peculiare che bisogna saper riconoscere con uno sguardo colmo di gratitudine».

Inoltre papa Francesco mette in pratica tutto ciò che ha scritto nella stessa esortazione a proposito di una chiesa in uscita per la pace e il dialogo.

In questo caso, papa Francesco esce dalla sua cultura e si mette in ginocchio per la pace di un popolo. La vera evangelizzazione si realizza stando attenti ai segni dei temi. L’Africa si evangelizza nel contesto africano. In altre parole, gli africani non si possono evangelizzare senza tener conto dei loro valori e delle loro tradizioni.

È proprio questo che vediamo nel gesto di papa Francesco che esce dal suo contesto culturale ed entra profondamente nella cultura africana per favorire e far sorgere la pace.

Ephrem Tadesse Ebiyo

Torino, aprile 2019