Cari Missionari

Lacrime di missionari

Ho letto con molta attenzione e partecipazione l’editoriale della rivista Missioni Consolata di novembre: grazie per aver dato voce alle lacrime nascoste dei missionari. Grazie perché sento che è molto di più di un articolo e rivela una realtà con discrezione e amore. Grazie!

suor Maria Antonietta, missionaria in Kenya per 27 anni

22/11/2017

Caro padre Gigi,

ho visto mio fratello piangere. Non succedeva da tanto tempo. Ho subito pensato alle lacrime silenziose dei missionari, a quel meraviglioso padre Pierino di cui parli nell’editoriale. Lo incontrammo nel viaggio in Kenya del 1985; lasciata Maralal, dove padre Ronchi aveva celebrato quell’11 agosto la «solita» gioiosa messa, ci eravamo diretti verso Sukuta Marmar. Ad accoglierci c’era padre Pierino Tallone, che padre Antonio Giordano (che ci accompagnava) chiamò Pierino Deo gratias, poiché, ci spiegò, in seminario talvolta parlava nel sonno e lodava Dio. Fummo così colpiti da quella giovane missione, soprattutto dalla presenza del catechista e direttore della scuola, fratello del vescovo di Nyeri – un Kikuyu tra i Samburu – che mandai una breve lettera di ringraziamento e lode a MC (pubblicata nell’aprile ‘86). […] È stata una breve visita a padre Pierino, nel pomeriggio di quell’11 agosto di 32 anni fa, ma indimenticabile. Quel padre Pierino Deo gratias ci è proprio rimasto nel cuore!

Paola Andolfi

31/11/2017

Caro direttore,

dopo aver letto con grande commozione il tuo editoriale sul numero di novembre non ho potuto fare a meno di scriverti. Le tue bellissime parole ci presentano la vera vita dei missionari che noi purtroppo siamo abituati a vedere sempre sorridenti e circondati da folle festanti. La realtà è purtroppo diversa, la solitudine in cui si trovano ad operare, la sensazione reale di impotenza per non riuscire a fare nulla per la gente che amano, li rende fragili e le lacrime non sono altro che lo sfogo per la sensazione fisica dell’inutilità della loro presenza in quelle regioni del mondo. Solo «un amore più grande» (padre Rinaldo Do) impedisce loro di fuggire e sottrarsi alle tragedie che colpiscono queste popolazioni.

Un missionario che piange! Una immagine che mi ha colpito profondamente non tanto perché non pensassi che questo potesse accadere, ma per la reale e concreta visione che le tue parole hanno contribuito a proiettare nella mia mente. Spesso noi «laici» ci dimentichiamo che qualcuno si sta consumando alle frontiere più bisognose del mondo per aiutare questa gente e renderla consapevole dei propri diritti. Questi messaggeri non sono altro che i nostri missionari che hanno preso il nostro posto e anche per noi sono lì a fianco della gente a combattere contro l’ingiustizia, la sopraffazione, l’odio tribale. Anche noi siamo in qualche modo responsabili delle lacrime di questi nostri coraggiosi fratelli, che nonostante tutto (parafrasando padre Do) «continuano rinnovando ogni giorno il loro sì al Signore che amandoli li ha chiamati a vivere proprio lì». Vorrei gridare a tutti i meravigliosi e generosi missionari il mio «forza, non lasciatevi sopraffare dallo sconforto perché tutta la Chiesa vi è vicina con la preghiera e con il sostegno materiale».

Giacomo Fanetti

17/11/2017

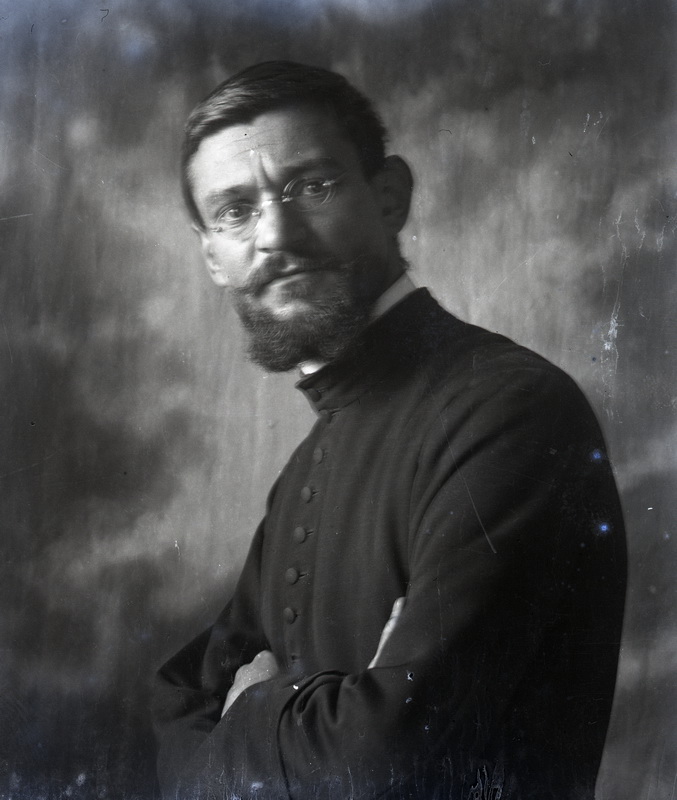

Da padre Angelo Casadei

Carissimi amici,

vi scrivo dalla foresta amazzonica colombiana. La Colombia è uno dei nove paesi che ne possiedono una fetta, il 6% di questo bioma amazzonico: un dono per le persone che vivono in questo territorio e un bene per l’umanità.

![]() Dopo sette mesi vissuti nella Tagua con il confratello mozambicano padre Gabriel Armando, sono stato destinato a Puerto Solano, una parrocchia immensa di 42.000 Km2 più della metà del Vicariato di Puerto Leguizamo-Solano di cui fa parte (65.000 km2). La parrocchia è composta da 120 villaggi e attraversata da vari fiumi. All’interno della parrocchia vi è una parte del parco nazionale del Chiribiquete dove ci sono popolazioni native ancora sconosciute, flora e fauna non catalogate, e si possono trovare graffiti impressi nella pietra lasciati da popolazioni molto antiche. In questo immenso territorio saremo tre missionari della Consolata e quattro suore missionarie colombiane e sicuramente (avremo) anche la presenza di laici e laiche missionarie. Con questa breve lettera voglio condividere con voi due sentimenti.

Dopo sette mesi vissuti nella Tagua con il confratello mozambicano padre Gabriel Armando, sono stato destinato a Puerto Solano, una parrocchia immensa di 42.000 Km2 più della metà del Vicariato di Puerto Leguizamo-Solano di cui fa parte (65.000 km2). La parrocchia è composta da 120 villaggi e attraversata da vari fiumi. All’interno della parrocchia vi è una parte del parco nazionale del Chiribiquete dove ci sono popolazioni native ancora sconosciute, flora e fauna non catalogate, e si possono trovare graffiti impressi nella pietra lasciati da popolazioni molto antiche. In questo immenso territorio saremo tre missionari della Consolata e quattro suore missionarie colombiane e sicuramente (avremo) anche la presenza di laici e laiche missionarie. Con questa breve lettera voglio condividere con voi due sentimenti.

Il primo a livello storico con i ricordi che mi suscita la missione di Solano. In questa missione ho vissuto la mia prima esperienza missionaria nella Pasqua del 1987, con il padre Agustin Baima nel centro di Campo Alegre e poi in Puerto Tejada, in cui abbiamo posto la Croce e dove, in seguito, sono state costruite la cappella e due stanze per accogliere i missionari.

Sono poi ritornato in altre occasioni come seminarista, e nel luglio del 1988 assieme ai miei genitori. Nel 1994, già sacerdote e animatore missionario nelle diocesi di Vittorio Veneto e Treviso, ho vissuto qui un’esperienza missionaria indimenticabile con un gruppo di giovani delle due diocesi. Destinato in Colombia, più volte da quando sono arrivato è stata fatta la proposta di una mia presenza in questa zona che avevo visitato sporadicamente per collaborare nel servizio missionario o come superiore provinciale.

Il secondo sentimento è il futuro che mi aspetta. Mi piace sognare, e come dice qualcuno, sognare non costa niente. Così vi voglio raccontare come vorrei vivere questa nuova tappa tenendo conto che ho già 54 anni, dei quali 31 come Missionario della Consolata dove ho vissuto varie esperienze di vita comunitaria e mi viene in mente ciò che padre Antonio Bonanomi mi disse appena arrivato in Colombia come studente: «Nella vita, dopo ogni tappa, dobbiamo fare sintesi e far tesoro di quello che abbiamo imparato e cercare di non cadere negli stessi errori e per dare sempre il meglio di noi».

Ed ecco in sintesi alcuni punti importanti del mio sogno:

- Stare con la gente. Una priorità la visita nelle comunità, nelle loro case, stando dalla parte dei più poveri, con attenzione alle loro necessità spirituali, e alle situazioni sociali più critiche.

- Amore al territorio. Sono nell’Amazzonia, un paradiso per noi e un bene per l’umanità, ma che spesso viene violato per le ricchezze del sottosuolo.

- La mia comunità locale. Saremo tre missionari della Consolata. Questa sarà la mia nuova famiglia, con storie diverse, ma con un unico sogno: accompagnare questo popolo che ha bisogno di noi in nome di Gesù Cristo il quale un giorno ci ha chiamati e inviati per il mondo, e oggi qui in questo affascinante luogo.

- Lavoro in equipe. Ho sempre creduto in questo da quando ho messo piede in terra latinoamericana. Il vescovo mi ha dato il decreto di nomina dopo la destinazione del superiore regionale. Il 3 dicembre nel giorno in cui ricordiamo San Francesco Saverio, grande missionario dell’Oriente c’è stata la nostra entrata ufficiale. […] Nell’equipe ci saranno anche 4 suore dell’ordine colombiano Misioneras Siervas del Divino Espiritu fondate nel 1983. In questa comunità non potrà mancare la presenza di Laici Missionari da fuori e del luogo, la missione è responsabilità di ogni battezzato.

- Una missione in azione e contemplazione. Così ci vuole il nostro fondatore. Se vogliamo essere efficaci nel nostro annuncio dobbiamo avere Gesù Cristo nel cuore.

- Comunione. Con la chiesa locale e universale. Siamo parte del Vicariato Apostolico di Puerto Leguizamo-Solano, il quale compirà cinque anni il prossimo 21 febbraio. Abbiamo un progetto comune che vivremo anche nella nostra vastissima parrocchia.

- Aperti al nuovo. Come accompagnare questa immensa parrocchia con 120 villaggi? È importante l’accompagnamento personale delle comunità e delle famiglie, importante la formazione di laici locali che ci aiutino nell’evangelizzazione e promozione umana, dobbiamo salvare l’uomo e la donna integralmente.

Concludo ringraziandovi per avermi ascoltato. […] Dio vi benedica nella vostra missione a presto,

padre Angelo Casadei,

Solano, 01/12/2017

Yanomami e Catrimani nelle librerie

![]() In Brasile è appena stato pubblicato il libro «O Encontro – Nohimayou» (Paulinas Editora, São Paulo), un’opera curata dal sacerdote e antropologo Corrado Dalmonego, IMC, e dal giornalista Paolo Moiola. Nelle sue 144 pagine, la pubblicazione registra i ricordi della Missione Catrimani, dove da più di 50 anni i missionari della Consolata vivono in armonia con gli Yanomami (circa 33 mila persone), gli indigeni che abitano la foresta amazzonica tra il Brasile e in Venezuela.

In Brasile è appena stato pubblicato il libro «O Encontro – Nohimayou» (Paulinas Editora, São Paulo), un’opera curata dal sacerdote e antropologo Corrado Dalmonego, IMC, e dal giornalista Paolo Moiola. Nelle sue 144 pagine, la pubblicazione registra i ricordi della Missione Catrimani, dove da più di 50 anni i missionari della Consolata vivono in armonia con gli Yanomami (circa 33 mila persone), gli indigeni che abitano la foresta amazzonica tra il Brasile e in Venezuela.

Il titolo «L’incontro – Nohimayou» rivela con precisione il contenuto del libro. L’espressione «Nohimayou» in yanomae, una delle lingue della famiglia linguistica yanomami, significa «risvegliare l’amicizia». Questo termine descrive con precisione l’atteggiamento di avvicinamento dei missionari che hanno sempre cercato di stabilire relazioni di amicizia (nohimai) con questo popolo indigeno.

Il saggio raccoglie le testimonianze di missionari, antropologi e giornalisti che in diverse fasi hanno condiviso le loro vite con gli Yanomami. L’opera fa parte del progetto per recuperare la memoria storica delle missioni IMC nel continente americano e la Missione di Catrimani è una delle più significative.

La storia di Catrimani ci insegna che le popolazioni indigene, come qualsiasi altra, devono essere rispettate e comprese nelle loro differenze. Dopo molte lotte e perdite irreparabili, questo principio è stato infine adottato dalla Costituzione brasiliana del 1988, articolo 231, che riconosce il diritto dei popoli indigeni alla loro organizzazione sociale, alle lingue, alle usanze, alle credenze e alle tradizioni. Sfortunatamente, la Magna Carta in Brasile è stata violata quotidianamente e la sopravvivenza delle popolazioni indigene continua a essere minacciata dagli interessi dell’agroindustria, dai tagliaboschi e dai settori minerari.

Nel corso degli anni, la convivenza degli Yanomami con i missionari della Consolata, iniziata nel 1965, ha contribuito all’emergere di un modello di missione basato sul rispetto e sul dialogo, dando vita a azioni concrete in difesa della vita, della cultura, del territorio e della foresta, la casa comune. Questa stessa visione è condivisa dal Consiglio missionario indigeno (Cimi) creato nel 1972 (e il cui presidente, dom Roque Paloschi, ha scritto l’introduzione al saggio di Dalmonego e Moiola). Il principio fondamentale di questo nuovo modello di missione è annunciare la gioia del Vangelo nel silenzio e nel dialogo, creando legami di amicizia e alleanze nella prospettiva del «buon vivere». Le testimonianze provenienti dal Catrimani ci parlano di una missione guidata dallo Spirito di Dio vivo e attivo nei missionari, nei popoli e nelle culture. Per tutto questo vale la pena dare un’occhiata a questo eccellente lavoro.

padre Jaime C. Patias,

consigliere generale Imc per le Americhe, 01/12/2017

Speriamo di averne presto la traduzione anche in italiano.

Ricordando (mia) mamma Carolina

![]() Volevo riassumere alcune cose che ho imparato da mia mamma usando l’immagine della Consolata, patrona della città di Torino e dei Missionari della Consolata, la comunità alla quale appartengo. Mi voglio soffermare nei gesti delle mani e negli sguardi di questa immagine.

Volevo riassumere alcune cose che ho imparato da mia mamma usando l’immagine della Consolata, patrona della città di Torino e dei Missionari della Consolata, la comunità alla quale appartengo. Mi voglio soffermare nei gesti delle mani e negli sguardi di questa immagine.

Il primo gesto, che sta al centro del quadro, è un gesto ieratico e apparentemente freddo. Le mani del bambino e della mamma non si toccano, si sfiorano soltanto. Il bambino benedice noi che guardiamo e Maria sembra solo sottolineare l’importanza di quella benedizione. Invece l’altro gesto, più periferico nell’immagine, ritrae la mano del bambino, dolcemente avvinghiata al dito pollice dell’altra mano della mamma che lo sostiene con fermezza in braccio.

Gli sguardi dei due non si incrociano e chiamano in causa le persone che stanno osservando: il bambino guarda noi e la mamma Maria solamente sfiora con il suo sguardo questo bambino tutto proteso verso fuori con le sue mani e con i suoi occhi.

Vediamo quindi due dimensioni che fanno parte della maternità di Maria: da una parte il sostegno discreto, rappresen- tato dalle mani che si uniscono e dal braccio che sorregge il peso del bambino, e dall’altra l’impegno, probabilmente non facile per Maria, di mettere al centro la novità di un progetto che ha in lei le sue radici profonde ma che è donato al mondo intero, in quella mano benedicente e in quello sguardo che abbraccia l’umanità intera.

Le ultime due frasi che ho sentito dalla viva voce di mamma Carolina risalgono a pochi giorni fa. Lunedì scorso quando di primo mattino mi accingevo a raggiungere l’aeroporto di Malpensa, con un filino di voce mi salutò dicendo «fai buon viaggio e prega di più», e poi al telefono giovedì sera quando in Italia era notte fonda e mi disse «non ci vedremo più, vieni a casa per il funerale».

In questa settimana non ho pregato di più, anche quando la malattia inaspettatamente sembrava aver accelerato un processo già segnato, perché sapevo bene che la vita di noi tutti, e quindi anche la sua, è nelle ottime mani di Dio che scrive la storia per il bene di noi che siamo figli. E poi alla fine non sono neppure venuto al funerale perché le sarei comunque stato vicino, anche se non presente, e così è stato in queste ore nelle quali, malgrado la distanza, sono diventato ricettacolo di parole di conforto che mi hanno raggiunto da tantissime parti del mondo.

Probabilmente essere mamma di un missionario non è una cosa facile… ai genitori dei primi missionari che partivano per l’Africa Giuseppe Allamano diceva che avrebbero rivisto i loro figli in paradiso e anche se oggi possiamo macinare centinaia di chilometri in poche ore, le distanza e i tempi prolungati, soprattutto quando gli anni avanzano, continuano ad essere una sfida non facile da sostenere.

In mamma Carolina, vedendo l’immagine di Maria Consolata, riconosco che non è mai mancato quell’equilibrio fragile fatto di discreta presenza, sostegno deciso, dono incondizionato… anche se la quotidianità di un cammino missionario è più composta di dubbi che di certezze e forse anche di qualche disobbedienza.

Gianantonio

31/10/2017

Così padre Gianantonio Sozzi, missionario in Colombia, ha voluto ricordare sua mamma Carolina Riva tornata alla «casa del Padre» il 29 ottobre a Civate (Lc).