Noi e Voi, dialogo lettori e missionari

Grazie al comandante

![]() Caro padre, seguo sempre con attenzione la sua rubrica, chi le scrive spesso fa riflettere e le sue risposte sono uniche. Mi fa cosa gradita in questo mio scritto, ringraziare la preziosa opera che un mio caro concittadino, Giovanni De Marchi, ha sempre fatto in Etiopia. Con tenacia e senso di altruismo, dopo aver raggiunto l’età del pensionamento da comandante di stazione dei Carabinieri a Borgo Valsugana, ha dedicato tutte le sue energie ad aiutare padre Paolo Angheben in terra d’Africa (insieme nella foto qui sotto). Un sostegno economico veramente importante che ha raccolto qua in Valsugana e soprattutto l’essere stato presenza attiva con i suoi innumerevoli viaggi in Etiopia in aiuto «al padre» come di suo chiamava padre Angheben, venuto a mancare pochi anni fa per Covid (+18/05/2021).

Caro padre, seguo sempre con attenzione la sua rubrica, chi le scrive spesso fa riflettere e le sue risposte sono uniche. Mi fa cosa gradita in questo mio scritto, ringraziare la preziosa opera che un mio caro concittadino, Giovanni De Marchi, ha sempre fatto in Etiopia. Con tenacia e senso di altruismo, dopo aver raggiunto l’età del pensionamento da comandante di stazione dei Carabinieri a Borgo Valsugana, ha dedicato tutte le sue energie ad aiutare padre Paolo Angheben in terra d’Africa (insieme nella foto qui sotto). Un sostegno economico veramente importante che ha raccolto qua in Valsugana e soprattutto l’essere stato presenza attiva con i suoi innumerevoli viaggi in Etiopia in aiuto «al padre» come di suo chiamava padre Angheben, venuto a mancare pochi anni fa per Covid (+18/05/2021).

Il suo aiuto è continuo anche ora e, nel suo piccolo, rimane quella bellissima goccia di solidarietà concreta e spirituale che con costanza trasmette ai suoi fratelli. I bambini che ha aiutato vent’anni fa ora sono uomini, molti hanno studiato e sono cresciuti con dignità e il merito va a persone che hanno sostenuto con belle iniziative.

Grazie Giovanni, sei una di queste persone.

Armando Orsingher, 21/01/2025, Borgo Valsugana (Tn)

Al caro Giovanni, che ha lo stesso nome di padre Giovanni De Marchi (1914-2003), il pioniere del ritorno dei Missionari della Consolata in Etiopia nel 1970, grazie della tua passione contagiosa per quella terra e la sua gente. L’Etiopia è stata il primo amore di san Giuseppe Allamano.

Accolto nella «tierra sin males»

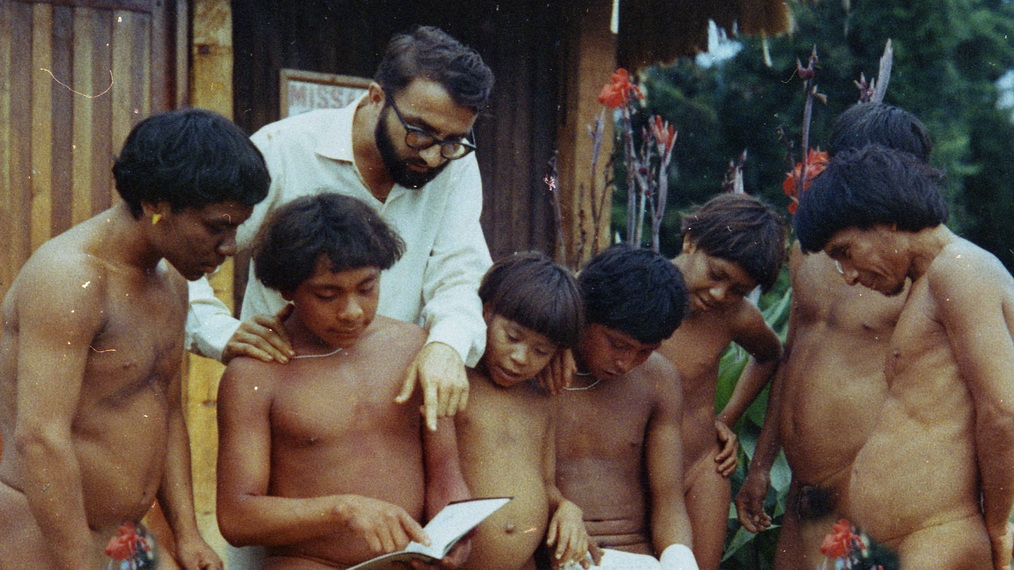

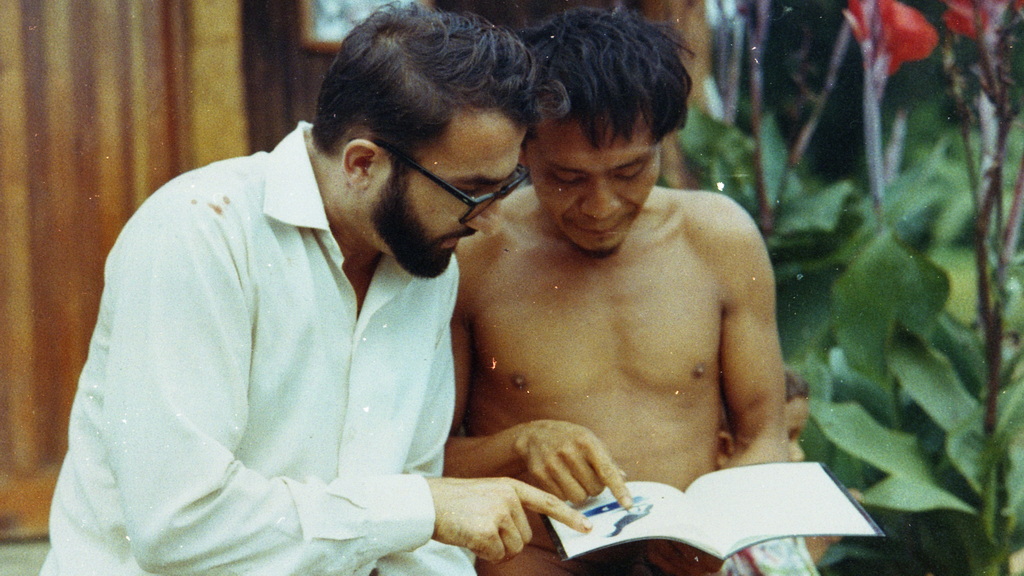

![]() Il padre Antonio Gabrieli, missionario della Consolata, è deceduto a Buenos Aires all’alba del 7 febbraio 2025, all’età di 76 anni. Ha dedicato 56 anni alla vita religiosa e 51 al sacerdozio, lasciando un’eredità di fede, impegno e dedizione missionaria.

Il padre Antonio Gabrieli, missionario della Consolata, è deceduto a Buenos Aires all’alba del 7 febbraio 2025, all’età di 76 anni. Ha dedicato 56 anni alla vita religiosa e 51 al sacerdozio, lasciando un’eredità di fede, impegno e dedizione missionaria.

L’Argentina, dove arrivò per la prima volta come missionario nel 1983, divenne la sua casa. Durante le sue quattro decadi di missione e servizio pastorale nel Paese, ricoprì numerosi ruoli: parroco, vicario, formatore, maestro dei novizi, superiore di comunità, consigliere e superiore regionale.

Nelle ultime settimane di vita, padre Antonio ebbe accanto non solo i fratelli missionari, ma anche le sue due sorelle che viaggiarono dall’Italia per stargli vicino. L’8 febbraio è stato sepolto nel cimitero «Giardino della Pace» a Luján, in Argentina, lasciando un profondo patrimonio di fede e servizio missionario.

Fratello tra i fratelli

Padre Antonio Gabrieli – testimonia padre José Auletta – è stato «un fratello tra i fratelli, un missionario che ha sempre svolto il suo servizio con moderazione, rispetto e un distinto trattamento umano verso tutti coloro che lo cercavano. […] Mi ha sempre incoraggiato e sostenuto nel lavoro di accompagnamento ai popoli indigeni dell’Argentina, riaffermando così la sua fedeltà al carisma missionario. Mi ha segnato profondamente la sua vicinanza alla gente, in particolare ai fratelli Guaraní, che oggi lo ricordano con affetto e gratitudine».

La serenità e la forza del padre Gabrieli – ricorda Auletta – furono evidenti anche negli ultimi giorni della sua vita. «Pochi giorni prima della sua partenza, durante il ritiro annuale di gennaio, mi colpì la sua pace nell’affrontare la malattia che lo affliggeva. Oggi, con profonda gratitudine, facciamo memoria di questo fratello che è partito verso la tierra sin males, il cielo nuovo e la terra nuova. Il nostro caro padre Antonio Gabrieli lascia un’eredità di fede, impegno e amore per gli altri». […]

Breve biografia

Padre Antonio Gabrieli, figlio di Paolo e Patroni Maria, nacque il 13 luglio 1948 a Darfo, Brescia (Italia) e fece il noviziato con i missionari della Consolata, emettendo la sua prima professione religiosa il 2 ottobre 1968. Ordinato sacerdote il 22 dicembre 1973, visse i suoi primi anni di missione in Italia, come formatore nelle case di Gambettola e Bedizzole, e nell’animazione vocazionale a Porto San Giorgio. Dopo aver raggiunto l’Argentina tutta la sua vita la spese in quel paese eccetto il periodo tra il 1993 e il 1999, quando ricoprì l’incarico di consigliere generale dei Missionari della Consolata per il continente americano.

Quando celebrò i 50 anni di ordinazione disse che l’Argentina «è la mia terra e la porto nel cuore». Tutto il Paese e ognuna delle città dove ha prestato il suo servizio missionario: San Francisco, Martín Coronado, Jujuy, Mendoza, Yuto, Merlo e Buenos Aires.

padre Julio Caldeira, da Consolata.org, 11/02/2025

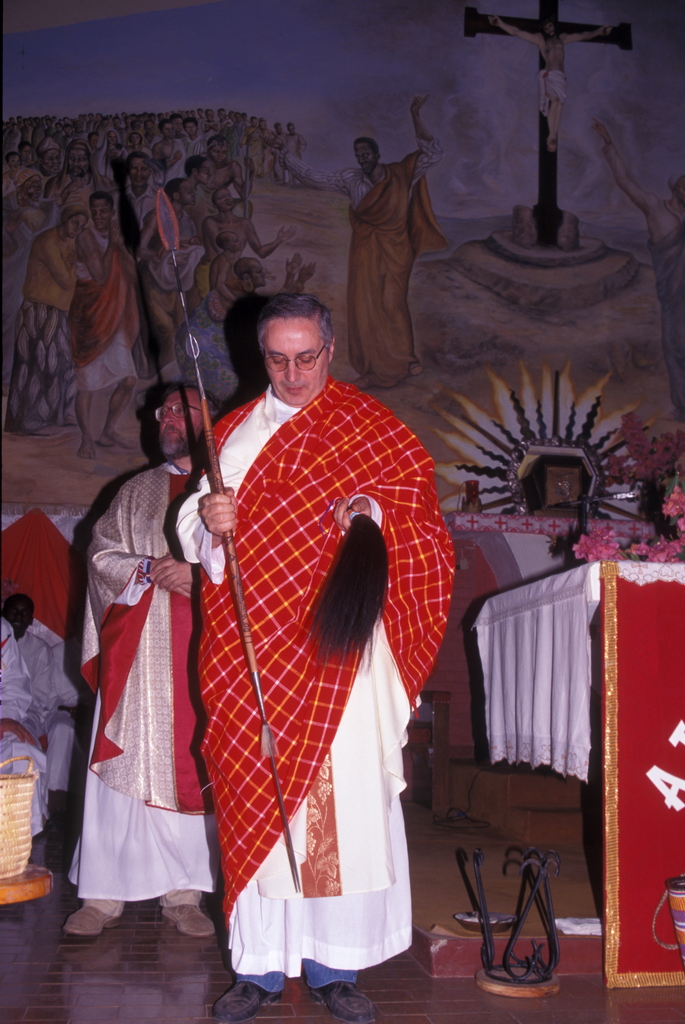

Padre Antonio è stato un caro amico con cui ho condiviso l’animazione missionaria a cavallo tra gli anni 70 e gli 80: lui nella comunità di Porto San Giorgio (Ap) e io in «Amico», la rivista per gli animatori missionari. Ci siamo poi incontrati durante il capitolo generale del 1999 a Sagana in Kenya. A lui dedico le due foto di quei giorni, in particolare la seconda, quando ha presieduto la messa che i capitolari hanno celebrato nella missione di Maralal e l’avevano vestito come un anziano samburu.

Far rivivere l’ospedale di Wamba

L’associazione Oscar Romero, nata nel 1990 e operante nelle parrocchie, nelle scuole e sul territorio del magentino e del castanese (zona ovest di Milano), […] dal 2004 è attiva nell’aiutare la popolazione del nord del Kenya, con la creazione di posti di lavoro, la fornitura di sistemi per la potabilizzazione dell’acqua che utilizzano impianti a osmosi per la desalinizzazione dei pozzi salati e con la costruzione di impianti fotovoltaici, allo scopo di sfruttare la luce solare per produrre elettricità.

Uno dei punti fermi è far in modo che i progetti, realizzati e sostenuti grazie alle donazioni raccolte, nascano sul posto, siano avallati dal vescovo e dalle autorità civili locali e siano portati avanti dagli abitanti delle popolazioni locali.

Proprio su questi punti si basa l’obiettivo per il quale l’associazione si sta attualmente adoperando: la riapertura dell’ospedale di Wamba, che per la sua organizzazione e localizzazione geografica rappresenta un servizio di fondamentale importanza per la salute della popolazione locale.

Wamba è un villaggio nel distretto del Samburu orientale nella diocesi di Maralal, in Kenya. L’ospedale è stato fondato nel 1969, ed è rimasto attivo per oltre 40 anni, con una capacità di circa 200 posti letto, e in grado di assistere i pazienti da tutto il Kenya, la maggioranza dei quali provenienti dalle diocesi di Maralal, Marsabit, Meru, Wajir, Nanyuki e Nyahururu.

Esteso su 40 ettari di terreno, offriva ricovero e sostegno ad una popolazione di oltre 40mila individui, destinati altrimenti a rimanere isolati da ogni contatto civile, umano e sanitario.

La riapertura e la riattivazione di questa struttura sono fortemente volute sia dall’attuale vescovo, il missionario della Consolata monsignor Hieronymus Joya della diocesi di Maralal, che dall’intera popolazione. Questo perché l’ospedale, è in grado di fornire un servizio di assistenza completo e necessario, con i suoi reparti femminile, maschile, pediatrico, maternità, laboratorio, radiologia, fisioterapia, farmacia, cucina e servizio biancheria. Tra le sue strutture ci sono anche tre sale operatorie, le case per i medici e una scuola di formazione infermieristica che attualmente (a partire dal mese di gennaio 2025) sta formando 50 infermieri e infermiere per inserirli nei reperti dell’ospedale di Wamba e altri centri sanitari dove si richiede questa importante figura professionale.

La riattivazione è pensata come riapertura «modulare», iniziando dai servizi più urgenti di maternità e medicina d’emergenza, per arrivare alla riapertura totale, e si manifesta come un’importante sfida su molteplici fronti:

❤ dare nuova energia: grazie alla costruzione di un impianto fotovoltaico in grado di fornire elettricità all’intera struttura;

❤ dare nuova luce: grazie alla sostituzione delle vecchie lampade obsolete con nuove lampade a led, che permettono di risparmiare;

❤ dare nuovo cibo: grazie all’attivazione di un forno per la panificazione e una panetteria interni, ma che serviranno anche il resto della comunità;

❤ dare nuova speranza: grazie alla formazione e all’addestramento del personale, per un’efficace assistenza sanitaria e creazione di nuove opportunità d’impiego.

![]() Lo scorso mese di gennaio alcuni membri dell’associazione Oscar Romero di Magenta sono stati in visita a Wamba, raccogliendo le necessità e il forte desiderio espresso dalla popolazione locale di avere un centro sanitario quale Wamba Hospital sul loro territorio. Anche la gente del posto si sta muovendo per una raccolta fondi attraverso attività ed eventi. Un’iniziativa che, in modo particolare, sta coinvolgendo tutto il Samburu County è il «Run for Wamba», (vedi foto qui accanto) grazie alla quale la gente, che ha aderito in massa, ha la possibilità di avvicinarsi alla situazione di necessità, donando ciò che può. Tale numerosa partecipazione dimostra la corresponsabilità e comprova l’importanza che la popolazione locale dà alla riapertura dell’ospedale.

Lo scorso mese di gennaio alcuni membri dell’associazione Oscar Romero di Magenta sono stati in visita a Wamba, raccogliendo le necessità e il forte desiderio espresso dalla popolazione locale di avere un centro sanitario quale Wamba Hospital sul loro territorio. Anche la gente del posto si sta muovendo per una raccolta fondi attraverso attività ed eventi. Un’iniziativa che, in modo particolare, sta coinvolgendo tutto il Samburu County è il «Run for Wamba», (vedi foto qui accanto) grazie alla quale la gente, che ha aderito in massa, ha la possibilità di avvicinarsi alla situazione di necessità, donando ciò che può. Tale numerosa partecipazione dimostra la corresponsabilità e comprova l’importanza che la popolazione locale dà alla riapertura dell’ospedale.

In questa situazione di emergenza sanitaria e umana, la riapertura dei reparti diviene un’ impor- tante priorità per la nostra associazione, che assieme ad altri gruppi e associazioni si sta prendendo a cuore questa impellente necessità, contribuendo a dare nuova vita a questo importante centro sanitario.

Il primo passo per la riapertura sarà l’installazione di un impianto fotovoltaico con un sistema di accumulo a batteria per dare energia ai reparti di medicina, maternità e i laboratori per le analisi medico specialistiche. Questo permetterà di avere un notevole abbattimento dei costi dell’energia elettrica, che incide in modo importante sulla gestione dell’ospedale. Le batterie di accumulo garantiranno la continuità energetica per la catena del freddo (ad esempio dei vaccini) e altre necessità. Un secondo passo sarà l’apertura di un forno per la panificazione per uso interno all’ospedale e, a seguire, una rivendita di pane rivolta all’esterno, attraverso un negozio, aperto proprio sulla strada principale della cittadina, e collegato strutturalmente all’ospedale.

L’associazione Oscar Romero di Magenta oltre alla sensibilizzazione verso situazioni di emergenza simili a quella dell’ospedale di Wamba, è impegnata in Italia attraverso eventi pubblici e all’interno delle scuole, nel percorso di educazione civica e dal 2004 organizza viaggi solidali in Kenya. Il viaggio è fatto da piccoli gruppi di 5-6 persone che, ospitate nelle diverse comunità dove i progetti sono attivi o in corso, potranno prendere visione delle diverse problematiche esistenti. Al viaggio non mancherà la visita delle bellezze che il Kenya, con le sue immense distese dei parchi naturali, può offrire attraverso emozionanti safari.

Angelo Riscaldina per associazione Oscar Romero

Magenta, 25/02/2025 – romero.magenta@gmail.com

Pubblichiamo ben volentieri quanto avete scritto su Wamba, un ospedale che conosco bene, dove sono stato curato quando ero nella missione di Maralal: una struttura ricca di vitalità e capace di essere a servizio dei poveri, delle donne, degli orfani, e scuola di eccellenza per tanto personale sanitario. Un centro di cura dove medici come il dottor Silvio Prandoni hanno dato il meglio di sé.