Islanda, miti e realtà. L’isola bivalente

Viaggio nell’isola del Nord Europa

Sommario

- Ma non è il paradiso

- Dorsali, placche, magma, geyser

- I vichinghi, «guerrieri del mare»

- Geotermia, dall’Italia all’Islanda

- Chiese e fedeli

- Hanno firmato il dossier

Ma non è il paradiso

Piccola, sperduta, spopolata. I boschi sono scomparsi da secoli. I ghiacciai stanno sparendo rapidamente a causa dei cambiamenti climatici. L’energia a disposizione è tanta, ma i turisti sono forse troppi. E anche i casi di depressione tra i suoi abitanti. L’Islanda è bella, ma non idilliaca come retorica racconta.

L’aria «si distingue per via di rarefazione e di condensazione nelle varie sostanze. E rarefacendosi diventa fuoco, condensandosi invece diviene vento, poi nuvola, e ancora più condensata, acqua, poi terra, e quindi pietra».

L’Islanda sarebbe stata la terra che il filosofo di Mileto, Anassimene (586-528 a.C.), da cui sono tratti questi versi, avrebbe probabilmente amato. I quattro elementi costituenti la materia da lui per primo teorizzati e che poi Empedocle (V secolo a.C.) avrebbe fissato in una concezione scientifica che avrebbe resistito fino al Medioevo, si scatenano da millenni nelle viscere di quest’isola per poi liberarsi sulla sua superficie plasmandone il territorio.

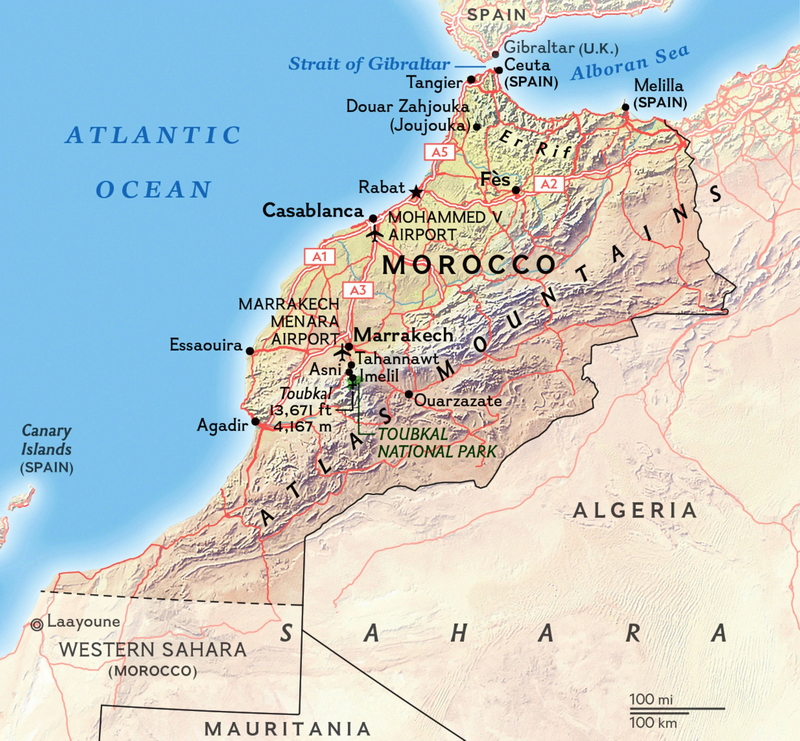

Anche se politicamente l’Islanda appartiene all’Europa, geologicamente l’isola è lo spettacolare palcoscenico in cui le due placche continentali europea e americana si incontrano permettendoci di calpestare il suolo dell’una o dell’altra.

I turisti si divertono ad attraversare il «Ponte tra i continenti» che si trova nella penisola di Reykjanes. Si lanciano saluti dalla placca americana a quella europea. A Þingvellir, le guide amano spiegare ai turisti che si inoltrano nel canyon di Almannagjá di stare camminando esattamente tra le due placche tettoniche, anche se in realtà le due faglie non sono così nettamente divise e il canyon di Almannagjà si trova interamente nella placca americana (e per calpestare il suolo europeo occorre attraversare per diversi chilometri tutta la pianura sino ai primi contrafforti che si vedono verso est).

Le forze naturali: risorse e disastri

È comunque proprio questa conflagrazione naturale causata dalle forze tettoniche – che qui in Islanda ha trovato la sua espressione più spettacolare – la causa del fallimento, prima, e del successo, poi, della colonizzazione di questa terra.

Fallimento, perché per secoli la popolazione dell’isola ha dovuto lottare contro l’esuberanza degli agenti naturali e un clima rigido che limitava la coltivazione del terreno rendendo la vita al limite della sopportazione.

Secondo Halldór Laxness, scrittore islandese premio Nobel nel 1955, i suoi connazionali sono l’unico popolo che ha distrutto la natura del loro stesso Paese. La colonizzazione è coincisa con la deforestazione secondo l’idea di una natura da combattere invece che da proteggere.

Successo perché proprio la natura, insieme all’isolamento del Paese, ha da un lato protetto l’Islanda dalle guerre che hanno imperversato in Europa e nel mondo e, dall’altro, a partire dagli anni Novanta, ha favorito lo sviluppo dell’industria turistica, da anni in continua espansione.

Turismo ed energia da fonti rinnovabili

Nel 2022 sono stati 1,29 milioni i turisti che hanno raggiunto il paese a fronte di una popolazione totale di soli 390 mila abitanti. Pur non avendo ancora raggiunto la punta massima del 2018, quando i visitatori furono 1,82 milioni, l’aumento post pandemia è comunque considerevole, tanto da contribuire per il 6,2% del Pil nel 2022, ma suscitando qualche critica anche da parte della popolazione.

Le arterie cittadine sono ormai trafficate, gli incidenti causati dai guidatori non esperti che si avventurano in strade non asfaltate o che rimangono impantanati nei guadi sono in aumento, così come i rifiuti e gli atti di vandalismo (voluti o accidentali). La pressione demografica, che a prima vista potrebbe sembrare poco influente in un paese di 103mila km2 (un terzo dell’Italia), inizia a farsi sentire sull’ambiente (il 90% dei viaggiatori si concentra in aree limitate e utilizza mezzi propri per gli spostamenti) mentre il costo della vita, dei servizi e del mercato immobiliare aumenta, soprattutto a scapito degli abitanti. I prezzi degli appartamenti sono improponibili anche per un islandese, il cui stipendio medio si aggira sui 3.800 euro al mese: un appartamento in centro in una città di medie dimensioni costa sui 4mila euro al metro quadrato e a Reykjavik raggiunge anche i 6-8mila euro. Accanto ai disagi creati dal turismo, la natura islandese dona però anche indubbi vantaggi, in primo luogo sul piano energetico.

L’87% dell’energia prodotta nell’isola proviene da fonti rinnovabili (nell’Unione europea rappresenta il 18.6%, in Italia il 18,4%). Le imponenti masse d’acqua che si riversano nei fiumi generando cascate impressionanti forniscono energia idroelettrica per il 62% del totale dell’energia prodotta nel Paese (nell’Unione europea è il 5,4%, in Italia il 6,4%), mentre il vapore che fuoriesce ininterrottamente dal sottosuolo, oltre a riscaldare le piscine termali, alimenta le centrali geotermiche che contribuiscono al 25% della produzione energetica nazionale.

Nonostante la geotermia sia considerata fonte energetica a basso impatto ambientale, le emissioni di CO2 (anidride carbonica) e CH4 (metano) sono comunque considerevoli. I gas serra, sommati a gas tossici come l’idrogeno solforato (H2S), in un impianto geotermico sono emessi durante il processo di generazione. Nei giacimenti sotterranei i fluidi caldi, contenenti principalmente CO2 e metano, vengono portati in superficie, ma mentre il vapore acqueo può venire liquefatto, i gas in esso contenuti non sono condensabili. Al fine di evitare che i gas serra si diffondano nell’atmosfera a Hellisheiði, poco distante da Reykjavik, la più grande centrale geotermica islandese e l’ottava al mondo, è prevista l’installazione di un impianto Dacs (Direct air capture storage).

Mentre visito la struttura, Edda Aradóttir, Ceo della compagnia, mi illustra il progetto «Mammoth», un sistema che, una volta funzionante (si pensa entro il 2025), sarà capace di catturare nominalmente fino a 36mila tonnellate di anidride carbonica l’anno per poi insufflarla a 800-2.500 metri nel sottosuolo dove, nel giro di un paio d’anni, si trasformerà naturalmente in minerali carbonati.

Il riscaldamento climatico e i ghiacciai dell’isola

Il riscaldamento climatico, che gli islandesi cercano di mitigare limitando ulteriormente le già minime emissioni di gas serra rilasciate dal loro sistema energetico, è evidente a Fjallsárlón e Jökulsárlón dove trovo ad aspettarmi Andrea e Claude, entrambi geologi, con cui compio un giro per le lagune glaciali. L’innalzamento delle temperature che sta assottigliando il Vatnajökull, una massa di ghiaccio grande quanto il Friuli-Venezia Giulia, agisce in due modi: da una parte espone le morene all’aria e dall’altra fa arretrare il fronte glaciale. La fuliggine delle attività vulcaniche e la polvere che si deposita sulla superficie del ghiacciaio rendono il suo manto di un colore grigiastro che riduce l’albedo (il potere riflettente di una superficie bianca, ndr) con la conseguente accelerazione dello scioglimento, trasformando il ciclo in un pericoloso uroboro (l’uroboro è il serpente che si mangia la coda, ndr) climatico.

A dieci chilometri di distanza dal Fjallsárlón, si apre la laguna di Jökusárlón, più vasta e più bella della precedente e per questo anche quella più assaltata dai turisti. La Jökusárlón è formata dalla lingua glaciale del Breiðamerkurjökull che, dopo essersi espansa fino al 1890, dagli anni Venti del XX secolo ha iniziato a ritrarsi lasciando spazio a uno specchio d’acqua che si è venuto a formare a partire dal 1935. Oggi questo lago è ampio circa 18 chilometri quadrati e la sua superficie aumenta a velocità sempre più elevata. «L’Islanda ha solo 390mila abitanti e conta ben poco nella lotta contro il cambiamento climatico, ma è spesso presa a esempio per il suo impegno nel contribuire all’impegno per mantenere l’aumento della temperatura sotto il punto di non ritorno», afferma Andrea.

Vero è, però, che un paese poco densamente abitato che ha la fortuna di godere di fonti naturali energetiche poco impattanti dal punto di vista ambientale e – perdipiù – pressoché inesauribili, è sicuramente molto più favorito di altre nazioni.

Del resto, non tutto in Islanda funziona al meglio.

«Abitare in Islanda non è facile» mi dice Guðrún, studentessa di chimica all’University of Iceland che, per guadagnarsi da vivere, passa le vacanze lavorando come cameriera in un bar di Vik: «I turisti arrivano, rimangono estasiati dalla baia, dal Paese, dalle pecore, dalle cascate, dal mare, ma poi, dopo una o due settimane, se ne ritornano da dove sono venuti, nel caldo delle loro città, nella vita notturna, nei concerti. Escono al mattino con il sole e sanno che quella giornata rientreranno con il sole. Se vogliono possono bersi una birra o andare al ristorante senza spendere una fortuna. Da noi tutto questo è semplicemente impossibile».

Mi viene in mente un passo di «Miss Islanda», il libro di Auður Ava Ólafsdóttir, ambientato negli anni Sessanta, ma ancora attualissimo, in cui Hekla, trasferitasi a Copenaghen, scrive alla sua amica Ísey che «la pioggia (a Copenaghen, ndr) non è orizzontale, anzi scende giù verticalmente, come fili di perle».

Gli islandesi e il pericolo della depressione

Nella fascia di popolazione compresa tra i 18 e i 29 anni, un islandese su dieci soffre di depressione acuta e lo Stato riserva il 12% del budget della sanità per le malattie mentali. Appena possono, i giovani fuggono dall’isola, spesso considerata come una prigione, per trasferirsi sul continente. Ogni anno circa duemila islandesi tra i 15 e i 64 anni si trasferiscono all’estero. Se è vero che essi rappresentano solo l’1% della fetta di popolazione di quell’età, è anche vero che oggi in termini assoluti sono ben 49mila gli islandesi (il 13,2%) che risiedono permanentemente fuori dal Paese.

A parte pochi paesini che contano qualche migliaio di abitanti (Húsavík, Akureyri, Stykkishólmur, Ísafjörður), la maggior parte dei centri islandesi sono deprimenti e senza alcuna attrazione.

La difficile situazione sociale islandese è raccontata oltre che dalla letteratura anche dalla filmografia: Virgin Mountain, Nói AlbÍnói, The Oath-il giuramento, Rams-Storia di due fratelli e otto pecore, e anche la serie Trapped, raccontano i risvolti di una società ben lontana dall’idilliaco stereotipo in cui i turisti si ostiniamo a dipingere la nazione.

Nell’Islanda dei libri di Halldór Laxness o di Ragnar Jónasson c’è molta più verità di una fotografia scattata durante una toccata e fuga nell’isola. È la vita reale di un’Islanda che preferiamo non vedere o non conoscere: famiglie spezzate, intrighi tra colleghi di lavoro, dialoghi ridotti all’osso ed ermetici, paesaggi desolati, quasi sempre cupi e piovosi, paesini malinconici.

Ne «I giorni del vulcano» di Jónasson, Ívar, il superiore di Ísrún, non vede l’ora di licenziare la collega, ma non potendolo fare le affida i lavori più noiosi e insignificanti mobbizzandola persino di fronte alla direttrice della redazione televisiva in cui lavora.

Mi dirigo verso Siglufjörður, a nord di Akureyri, dove è ambientata la serie televisiva Trapped e dove si dipanano le scene dei libri di Ragnar Jónasson. Una manciata di case sparpagliate su una baia per un totale di 1.300 abitanti. Nonostante non piova, le strade sono deserte. Solo qualche turista si aggira tra la banchina del porto e la fabbrica di aringhe alla ricerca di qualche scena che ricordi i luoghi calpestati da Andri Ólaffson, il poliziotto a capo delle indagini.

Ne «L’angelo di neve», Jónasson descrive magistralmente il paesaggio in cui mi immergo: «Il fiordo li accolse con il grigio opprimente di una giornata coperta. Nuvole scure nascondevano l’anello di montagne impedendo di ammirarne in pieno la magnificenza. Il grigiore rendeva opachi i tetti delle case e i giardini erano coperti da un leggero strato di neve».

A Djúpavik, lungo la costa Strandir, nei fiordi occidentali, la desolazione si ripresenta in modo ancora più deprimente. Nel villaggio vive una sola famiglia immersa nel nulla di un paesaggio che è tanto magnifico quando è illuminato dal sole quanto è demoralizzante quando piove. La cittadina più vicina, Hólmavik, si trova a settanta chilometri al termine di una strada non asfaltata. L’unico hotel è una magnifica oasi di pace aperta nel 1985 da Eva Sigurbjörnsdóttir e dal marito Ásbjörn Þorgilsson che, con i loro figli, hanno trasformato ciò che restava di una vecchia fabbrica di aringhe, chiusa nel 1954, in un piccolo museo in cui artisti esibiscono i loro lavori. D’altro non c’è molto: una stazione di benzina in disuso, il relitto arrugginito della Suðurland che, dopo aver smesso di fare servizio fra Reykjavik e il Breiðafjörður, venne trasferita a Djúpavik nel 1935 e usata per ospitare la manovalanza stagionale della fabbrica di aringhe.

Nonostante il villaggio sia quasi abbandonato, Halldór Laxness ha ambientato qui il suo romanzo «Guðsgjafaþula» (Una narrazione dei doni di Dio, non ancora tradotto in altre lingue), mentre nel 2006 i Sigur Rós hanno suonato nella vecchia fabbrica di aringhe e, nel 2016, Ben Affleck, Willem Dafoe e Jason Momoa hanno girato alcune scene di «Justice League».

La politica e la stretta migratoria

L’isolamento a cui sono costretti molti centri islandesi a causa dei collegamenti poco veloci o per le condizioni atmosferiche, ripropone in modo più che mai attuale la questione dello spopolamento delle campagne. Il 94% della popolazione si accalca nelle città. Reykjavik, la cui municipalità da sola raggruppa 243mila islandesi, si sta espandendo: nel 1972 era una cittadina quasi sconosciuta quando per qualche giorno occupò le prime pagine dei giornali di tutto il mondo con la leggendaria sfida di scacchi tra Bobby Fisher e Boris Spassky e nel 1986 tornò alla ribalta grazie alla riunione tra Ronald Reagan e Michail Gorbačëv alla Höfði. Il summit, assieme all’inaugurazione, avvenuta pochi giorni dopo, della chiesa di Hallgrímskirkja, iniziata nel 1945 (anche in Islanda non tutto funziona in modo efficiente), segnarono la svolta della capitale.

Nel Paese iniziarono a riversarsi i primi turisti e, con loro, i primi immigrati. Dieci anni dopo quasi il 3% della popolazione islandese era straniero: oggi lo è il 19%.

L’apprezzata prima ministra islandese, Katrín Ja-kobsdóttir, del Movimento sinistra e verdi, pur avendo nel suo Dna una politica sociale progressista e illuminata, deve fare i conti con una singolare coalizione di governo che la vede alleata di minoranza di due partiti di centro destra, il Partito dell’indipendenza e il Partito progressista. Il primo, con 17 deputati su 63, è il maggior gruppo parlamentare con un orientamento a destra e liberale. Sostenuto dalle cooperative di pescatori e dagli imprenditori, è euroscettico, condividendo questo sentimento con gli altri due alleati.

Il Partito progressista si è invece sempre più avvicinato ai movimenti populisti abbracciando la retorica sovranista, opponendosi a un’eventuale entrata dell’Islanda nell’Unione europea, criticando le istituzioni e i creditori internazionali e chiedendo una stretta nella regolamentazione migratoria.

Chi ne fa le spese sono soprattutto gli immigrati. La politica islandese sta cambiando radicalmente: le difficoltà economiche, come spesso accade, hanno aumentato l’ostilità della popolazione e del governo verso l’immigrazione, in particolare quella economica. Di fronte alla minaccia di rimpatrio («deportazione» è il termine esatto utilizzato dalle Ong islandesi ) di trecento richiedenti asilo (principalmente di nazionalità irachena e nigeriana), nel 2022 diverse organizzazioni, tra cui la Croce Rossa, sono scese in piazza chiedendo al governo di rivedere la sua politica migratoria.

Nei primi quattro mesi del 2023 su 1.771 domande di asilo (813 da venezuelani, 629 da ucraini, 71 da palestinesi e varie altre nazionalità), solo 736 ne sono state accettate (547 ucraini, 67 palestinesi, 36 siriani).

La polemica religiosa

Nel 2018 il governo di Jakobsdóttir è stato anche al centro di una vivace polemica internazionale per il disegno di legge proposto dal Partito progressista che intendeva proibire la circoncisione con una pena fino a sei anni di prigione.

Di fronte a tale pericolo, l’Inter Faith Forum, presieduto da padre Jakob Rolland, della Chiesa cattolica islandese in collaborazione con l’Istituto di studi religiosi dell’Università dell’Islanda, ha indetto una conferenza a cui hanno partecipato rappresentanti laici, cristiani, ebrei e musulmani (la comunità ebraica islandese conta circa 500-600 membri e solo nel 2021 la fede ebraica è stata riconosciuta come una delle religioni ufficiali del Paese).

Il caso fu ripreso anche dalla stampa: «Se un Paese inizia a proibire una pratica religiosa con la giustificazione dei diritti umani, altre nazioni potrebbero seguirne l’esempio creando un precedente molto pericoloso», mi dice padre Rolland, il quale aggiunge che la sua famiglia polacca ricorda bene gli orrori dei campi di concentramento nazisti. «Era quindi chiaro per noi che dovevamo fermare la proposta sin dall’inizio per evitare che potesse passare inosservata aprendo porte che non devono assolutamente essere di nuovo aperte».

Dopo la conferenza dell’Inter Faith Forum, il parlamento islandese chiese la rettifica della legge al governo, ottenendone il congelamento (non la sua cancellazione).

Il marketing dei vichinghi e il nazionalismo islandese

«I nostri antenati erano vichinghi, il nostro popolo è abituato a lottare per la propria sopravvivenza. Se vuoi qualcosa te la devi meritare, non puoi arrivare in Islanda e pretendere che il governo ti conceda tutto quello che non hai avuto nel tuo Paese d’origine» mi dice un sostenitore del «Fronte nazionale islandese», un partito di estrema destra nato nel 2016 che, come si legge nel suo statuto, intende «proteggere il sistema sociale, l’indipendenza dell’Islanda e la cultura islandese».

L’immagine dell’islandese vichingo è oggi sempre più utilizzata in senso nazionalista dall’ultradestra del paese. In realtà, i primi colonizzatori, a partire da quell’Ingólfur Arnarson che nell’874 sbarcò con la moglie Hallveig Fróðadóttir e al fratello di sangue Hjörleifur Hróðmarsson, erano fuggiaschi norvegesi, per lo più poveri contadini, che cercavano terre da coltivare che non fossero soggette alla pesante tassazione reale.

«Siamo più eredi di poveracci che di fieri guerrieri. Dal punto di vista del marketing, però, l’eredità dei landnásmenn (i proprietari delle terre) non rende quanto quella di nerboruti e battaglieri combattenti», sostiene Lúna, neolaureata in Studi medioevali presso la University of Iceland.

Nel «Landnamabók» (Libro dell’insediamento) sono nominati circa quattrocento coloni che arrivarono in Islanda (tra cui centotrenta dalla Norvegia e cinquanta dalla Britannia).

Molti di essi fuggirono dalla Norvegia per le vessazioni di Harold Fairhair (Bellachioma, ndr), altri fuggirono dalle isole britanniche per le sconfitte subite nel Wessex e a Dublino nel 902.

Ancora oggi la storia della colonizzazione dell’Islanda è ricoperta da un velo di mistero. Si parla anche dell’arrivo di monaci irlandesi, i cosiddetti «Papar» (vedi sotto).

Saghe, leggende e stereotipi

A proposito di stereotipi, nel 2019, ho partecipato a Edimburgo a una conferenza in cui era invitato Hallgrímur Helgason, scrittore pittore presentatore radiofonico, uno degli uomini più famosi in Islanda (e uno dei più contestati, specie negli ambienti della sinistra), vincitore di due Premi letterari islandesi (nel 2001 e nel 2018) e conosciuto anche in Italia per il suo romanzo «101 Reykjavik».

Nel suo intervento, incentrato sul turismo in Islanda, l’autore ha inanellato luoghi comuni degni del migliore assorbitore seriale di leggende metropolitane lette sui social: dalle coppie giapponesi che sbarcano in Islanda in inverno per avere la possibilità di concepire sotto l’aurora boreale perché ritenuto di buon auspicio (una storia inventata di sana pianta che ha avuto origine in Canada e in Alaska), ai gruppi che circolano per Reykjavik chiedendo «a che ora accendono l’aurora boreale» (l’aforisma – molto probabilmente inventato dallo stesso Helgason – deve piacere particolarmente allo scrittore perché lo cita spesso nei suoi interventi variando di volta in volta la nazionalità dei gruppi – ora cinesi, ora filippini, ora giapponesi – che però rimangono immancabilmente asiatici).

«Ecco, ora hai capito perché ci sentiamo in un certo senso orfani letterari», mi spiega una collega islandese. «Purtroppo dopo Laxness non siamo più riusciti a sfornare scrittori di talento».

Eppure, l’Islanda è il Paese in cui la letteratura, specialmente quella epica, è fiorita più che in altri: le innumerevoli saghe di cui si nutre la storia islandese hanno plasmato la cultura e il carattere della popolazione. Ogni luogo, ogni comunità, ogni anfratto racchiude storie di elfi, diavoli, tesori, troll di cui gli attuali toponimi trasmettono ancora l’eredità.

Lo scandalo finanziari0 e il «Best Party»

Continuando a parlare di miti e leggende, ma sul lato secolare, la leggenda che forse è più dura a morire riguarda l’integrità del sistema Islanda dopo la grande crisi finanziaria del 2008 (che ha visto il fallimento delle tre principali banche del paese, ndr).

Dei 202 imputati chiamati a rispondere delle loro responsabilità, solo 25 sono stati incriminati con pene relativamente miti (tra 6 mesi e 6 anni) e a quattro di questi la condanna è stata sospesa. La maggior parte di loro ha scontato la pena nella prigione di Kvíabryggja, un luogo di detenzione all’aperto e non recintata, e rilasciata dopo un anno. «Attraverso i cambiamenti legislativi, le condanne, già brevi, sono diventate comicamente brevi e in pochi mesi sono tornati a pilotare elicotteri e cenare con i loro coniugi nei migliori ristoranti di Reykjavik», afferma Jared Bibler, ingegnere al Mit di Boston e direttore della squadra investigativa che ha indagato sulla crisi pubblicando in un libro del 2021 un dettagliato resoconto della sua esperienza.

Geir H. Harde, il primo ministro islandese al tempo dello scandalo, dopo essere stato «punito» con la nomina ad ambasciatore dell’Islanda negli Stati Uniti, è oggi direttore esecutivo alla Banca mondiale per gli Stati nordici e baltici.

A seguito della debacle finanziaria, l’Islanda ha conosciuto una rivoluzione politica che si è riverberata sull’intero pianeta: un attore comico, Jón Gnarr, ha formato un partito, il Best Party, che con la sua satira affermava di non voler mentire ai propri elettori: «Dato che i partiti sono segretamente corrotti, noi promettiamo di essere apertamente corrotti».

Il Best Party, nato inizialmente come uno scherzo, è diventato ben presto una realtà politica: nel 2010 ha partecipato alle elezioni comunali di Reykjavik, vincendole con il 35% dei consensi e conquistando sei dei quindici seggi del consiglio comunale. Anarchico, figlio di un poliziotto comunista, Jón Gnarr, pur non avendo mai terminato le scuole secondarie, è diventato sindaco della capitale islandese per quattro anni.

Tra dichiarazioni ironiche («importeremo ebrei per avere finalmente in Islanda qualcuno che ne capisce di economia»), consiglieri improbabili («mi lascio consigliare dai Moomin e dagli elfi, che mi hanno detto che l’Islanda deve aderire all’Unione europea»), Reykjavik sotto Gnarr ha risanato il debito e si è riscoperta una città colorata abbandonando lo squallido grigiore e quella patina di austera compostezza che la contraddistingueva.

La Orkuveita reykjavíkur (Or), l’azienda energetica municipale che aveva accumulato due miliardi di dollari di debiti, è stata risanata licenziando il direttore generale e duecento dipendenti, chiamando esperti, depoliticizzando l’azienda e trasferendo gli uffici in una sede meno costosa. Le reti dei trasporti pubblici e delle strutture educative (scuole e asili) sono state riorganizzate (non senza vivaci proteste da parte della popolazione) e in città sono stati costruiti 25 km di piste ciclabili.

Dall’indipendenza alle guerre del merluzzo

L’ascesa politica di Gnarr e il suo stesso modo di parlare e di agire nel nome del popolo è stato certamente favorito dalla cultura islandese. Viaggiando per la nazione non si può fare a meno di notare la quantità di riferimenti alla pace: strade vivacizzate con i colori arcobaleno, semafori con luci a forma di cuore, una vita tranquilla (per molti, troppo tranquilla).

Non dobbiamo però farci ingannare: pur essendo un Paese pacifico e senza esercito, l’Islanda ha sempre tratto beneficio dalle guerre.

In «Gente indipendente», Halldór Laxness scrive che «La guerra mondiale continua a portare benefici al Paese e alla gente, tanto che non la chiamano altro che guerra benedetta […] e più andava avanti, più la gente ne aveva piacere. Tutti i buonuomini si auguravano che potesse continuare il più a lungo possibile».

La Seconda guerra mondiale ha segnato una tappa fondamentale per l’Islanda: con l’occupazione statunitense, che dal 1941 si sostituì a quella britannica, nel 1944 l’isola ottenne l’indipendenza dalla Danimarca, allora sotto occupazione tedesca. Dopo la fine del conflitto, gli islandesi ricevettero più aiuti procapite rispetto a tutti gli altri europei occidentali.

L’adesione alla Nato contribuì anche alle tre vittorie nelle «guerre del merluzzo» (1950-1970), combattute con successo contro il Regno unito a colpi di speronamenti e, a volte, anche con scambi di artiglieria navale tra la Guardia costiera islandese e la marina britannica, intervenuta a difesa dei propri pescherecci. Con il 10% del Pil legato alla pesca, Reykjavik non poteva (e ancora oggi non può) permettersi di condividere con altre flotte più numerose e attrezzate della sua, le pescose acque artiche. Il governo islandese chiedeva con insistenza che lo sfruttamento dei mari fosse esclusiva prerogativa delle sue navi. Priva di una propria marina, l’Islanda giocò la carta geopolitica minacciando di uscire dalla Nato nel caso le sue richieste non fossero state accettate. Alla fine, fu Kissinger a convincere Londra a ritirare le proprie navi. Così, al termine delle tre guerre (1958-61; 1972-73; 1974-75), Reykjavik riuscì a estendere le acque territoriali a duecento miglia dalle proprie coste.

Tra Unione europea e Cina

La questione ittica, con il mancato accordo sulle quote di pesca, è stato anche uno dei motivi del ritiro, annunciato nel 2013 e messo in pratica nel 2015, della richiesta di adesione dell’Islanda all’Unione europea, anche se, secondo un sondaggio svoltosi nell’aprile 2023, il 44% degli islandesi sarebbe favorevole all’entrata nella Ue contro il 34% dei contrari.

Nel frattempo, però, l’economia islandese deve trovare nuovi sbocchi e nuovi partner. E un nuovo partner lo ha trovato, preoccupando seriamente gli Stati Uniti, nella Cina.

Dopo il crollo della cortina di ferro e lo spostamento dell’attenzione internazionale in Asia, la piccola, sperduta e spopolata Islanda, anziché perdere la sua importanza strategica, l’ha aumentata. In particolare, a partire dal 2013, quando, su iniziativa dell’allora presidente Ólafur Ragnar Grímsson, Reykjavik ospitò la prima assemblea del Circolo artico. Questo, a differenza dell’Arctic council, il consiglio governativo formato nel 1996, è un organismo a cui possono partecipare istituzioni di vario genere, governative, private, Ong, università, ecc. non necessariamente geograficamente ed economicamente coinvolte nelle attività artiche. Vi partecipano, quindi, anche Cina, India, Corea del Sud, Singapore, Emirati arabi, e questo allargamento di confini ha aumentato il peso specifico della politica islandese aprendo le porte dell’isola all’economia di Pechino. La nuova Via della seta passa anche da qui.

Piergiorgio Pescali

Dorsali, placche, magma, geyser

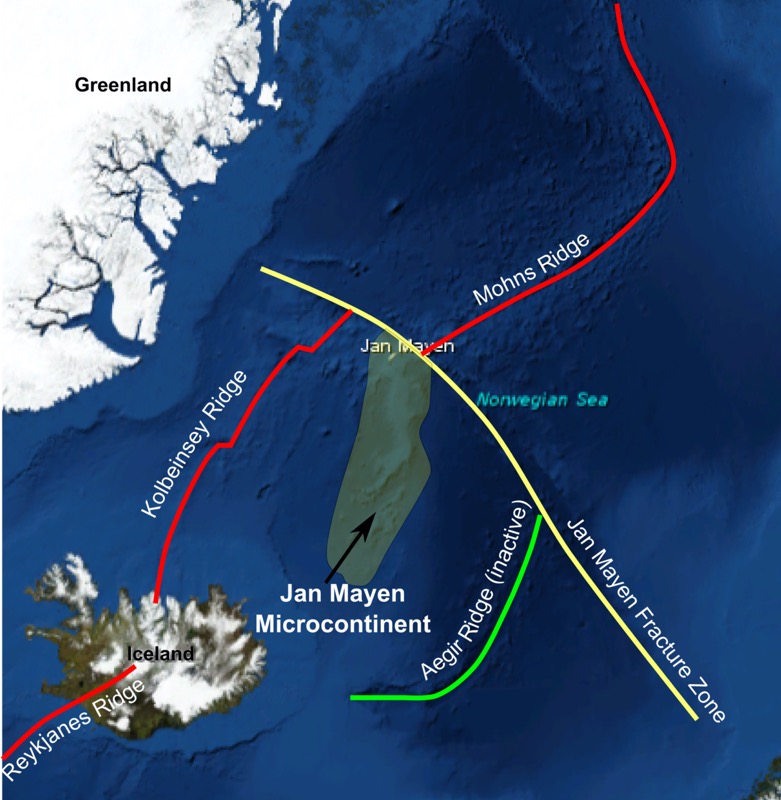

La dorsale medio atlantica si allunga per circa 15mila chilometri nel fondo dell’oceano e, a mano a mano che il mantello della crosta terrestre si eleva, al di sotto di esso viene a crearsi una depressione che riscalda la roccia. Questo aumento di temperatura porta allo scioglimento della crosta che trova sfogo nelle parti meno spesse dando così origine ai fenomeni vulcanici.

Lungo la dorsale, il magma fuoriesce dalle viscere della terra e, a contatto con l’acqua, solidifica. È così che ogni anno il fondo marino si innalza di 2,5 cm, ma vi sono dei punti in cui il movimento è più attivo che in altri ed è qui che il suolo si è innalzato tanto da affiorare sul livello del mare per formare isole più o meno grandi. L’Islanda è la maggiore tra queste e il suo territorio viene letteralmente spaccato dalla dorsale che si incunea per tutta la sua lunghezza. Una diramazione si stacca verso sud dalla faglia principale all’altezza dei vulcani Grimsvötn e Laki-Fogrufjöll per creare una terza «isola» tettonica che comprende i vulcani Katla e Hekla, mentre nella piana di Þingvellir, sede storica del primo parlamento islandese, la placca continentale americana si divide da una placca minore a sé stante, la microplacca di Hreppar.

Terra tra le più giovani del pianeta (è iniziata ad affiorare circa 20 milioni di anni fa), l’Islanda è in continua evoluzione, come testimoniano i numerosi vulcani attivi e le sorgenti termali di cui i geyser sono l’espressione più scenografica.

Le fratture tra le due placche si allargano ogni anno di circa 2,5 centimetri e il movimento, seppur impercettibile ai nostri occhi, causa una vivace attività sismica che si trasmette in fenomeni che toccano più direttamente la vita della popolazione: terremoti, eruzioni magmatiche o geotermiche.

I materiali ricchi di metalli alcalini sono trasportati in superficie dai cosiddetti hotspot, punti circoscritti particolarmente caldi che affiorano seguendo cunicoli e pennacchi. La presenza di acqua, invece, da una parte è la causa della formazione di getti ad alta pressione che fuoriescono sotto forma di geyser, fenditure del terreno che si collegano a falde riscaldate da rocce a contatto con il magma, dall’altra, quando entra in contatto direttamente con il magma, l’acqua si trasforma in vapore dissociandosi in idrogeno e ossigeno. Questa miscela, innescata dai getti incandescenti, esplode con violenza spargendo cenere vulcanica in tutta la regione e cambiando radicalmente la conformazione del terreno.

Pi.Pes.

I vichinghi, «guerrieri del mare»

L’immagine dell’islandese vichingo è uno stereotipo che ha fatto il suo tempo, ma che continua a essere molto popolare all’estero.

Il termine vikingr al maschile era usato dai norreni (nome generico per i popoli della Scandinavia) per indicare «guerrieri del mare», mentre al femminile, viking, indicava le «spedizioni marittime a fini militari». Oggi la parola vikingr è usata per descrivere chiunque abbia origini norrene nell’era vichinga.

Solitamente assimilati a uomini rudi, mezzi nudi e pelosi, con il barbone rosso che cala dal mento e che si confonde con i capelli lunghi e arruffati nascosti parzialmente da un curioso elmo cornuto, in realtà, i norreni erano una popolazione dai gusti raffinati, eleganti, dedita al commercio con le nazioni più potenti dell’epoca, il Sacro Romano Impero, l’impero arabo, quello bizantino.

I rapporti non si limitarono solo a negoziazioni commerciali di beni di prima necessità, ma consentirono alla società norrena di approfondire la conoscenza di altre culture e apprezzarne la ricchezza artistica.

Grazie ai drekar, le navi dalla chiglia piatta, il popolo dei norreni poteva navigare in mare aperto così come lungo i fiumi a basso pescaggio compiendo esplorazioni in Groenlandia, Islanda e raggiungendo le coste del Nord America, qualche secolo prima di Colombo.

Quella dei vichinghi è un’era che si dipana tra il 750 e il 1050 d.C. Chiamata «Età dell’oro», in essa le società scandinave espansero la loro economia, le loro conoscenze e, dall’XI secolo, assorbirono le influenze cristiane.

Deluderà forse sapere che le corna poste ai lati degli elmi che ancora oggi piacciono tanto ai turisti e ai negozi di souvenir, sono frutto di una leggenda nata in tempi recenti. Fu lo scenografo Carl Emil Doepler a disegnare proprio un elmo del genere per il ciclo «L’anello dei Nibelunghi». Molto probabilmente i vichinghi raramente indossavano copricapi in ferro, preferendo quelli in cuoio, lasciando gli elmi per le cerimonie dei nobili, che se li portavano nelle loro tombe come simbolo distintivo sociale.

L’ecllissi della società vichinga avvenne in concomitanza con la transizione verso il cristianesimo grazie all’opera del re Olaf II Haraldsson (995-1030), il Sant’Olaf a cui tutta la cultura baltica e slava è particolarmente affezionata. È a seguito della conversione forzata del popolo norreno che venne realizzata la famosa stele di Dynna, oggi conservata nel museo di Storia di Oslo. Questo monolito piramidale di tre metri rappresenta una delle prime testimonianze cristiane della regione scandinava. I suoi bassorilievi propongono una commovente Natività e i tre re Magi che seguono la stella di Betlemme, non ancora trasformatasi nella cometa di cui Giotto sarà primo autore, tre secoli più tardi, nella Cappella degli Scrovegni, a Padova.

Pi.Pes.

Geotermia, dall’Italia all’Islanda

La generazione di energia elettrica e di calore da geotermia è iniziata in Italia nel 1818 grazie all’ingegnere di origini francesi, Francesco Giacomo Larderel che pensò di sfruttare i getti di vapore che uscivano dal suolo nel comune di Pomarance, nell’allora Granducato di Toscana, per produrre boro utilizzandolo nelle industrie farmaceutiche.

Per omaggiare l’ingegno di Larderel, Leopoldo II decise di dare al luogo il nome dell’ingegnere e il 4 luglio 1904 il proprietario della ditta, Piero Ginori Conti, decise di sperimentare un generatore la cui bobina era alimentata con il calore geotermico. Con l’accensione di cinque lampadine, quel 4 luglio 1904, si inaugurò la geotermia. Sette anni dopo, la prima centrale geotermica al mondo venne inaugurata a Larderello e oggi le 34 centrali geotermiche italiane producono seimila GWh (2.976 GWh in provincia di Pisa, 1.492 GWh in provincia di Siena e 1.403 GWh in provincia di Grosseto), circa la stessa quantità generata in Islanda (5.960 GWh).

La compagnia energetica nazionale islandese, la Orkustofnun, ha la possibilità di rilevare le risorse energetiche presenti nel sottosuolo di qualsiasi terreno, privato o pubblico, nel Paese. Un proprietario di terreno può richiedere la licenza d’uso per poter sfruttare risorse geotermiche (e del sottosuolo in generale) per un periodo limitato.

In Islanda, ad oggi sono state individuate 20 aree geotermiche all’interno di zone vulcaniche attive con vapori che raggiungono temperature sotterranee di 250°C entro i mille metri di profondità e circa duecentocinquanta aree geotermiche lontane dalle zone vulcaniche, i cui vapori, sempre a mille metri di profondità, non superano i 150°C.

Oggi il 90% delle abitazioni islandesi sono riscaldate con impianti che traggono calore dall’energia geotermica e in alcune zone di Reykjavik e di altre città islandesi i marciapiedi, le strade e le aree di parcheggio sono dotate impianti di riscaldamento a geotermia per sciogliere il ghiaccio durante i mesi invernali.

Nel 2000 un consorzio di compagnie energetiche private e pubbliche (HS Orka hf, Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur e la Orkustofnun) ha iniziato un progetto, l’Iceland deep drilling project, Iddp, per sfruttare sistemi idrotermali ad altissima temperatura al fine di raggiungere fluidi supercritici che si trovano a 4-5 km di profondità con temperature che raggiugono i 400-600°C. I giacimenti supercritici potrebbero arrivare a una potenza sino a dieci volte superiore rispetto a quelli convenzionali: mentre questi ultimi raggiungono una profondità media di 2,5 km con una potenza equivalente di 5 MWe, quelli Iddp riescono ad attingere giacimenti supercritici con temperature superiori a 450° con una potenza equivalente prodotta pari a 50 MWe.

Pi.Pes.

Chiese e fedeli

La leggenda dei «papar»

Come negli altri paesi nordici, anche in Islanda la grande maggioranza dei fedeli segue la Chiesa luterana. I cattolici arrivarono presto, ma la loro vicenda è priva di certezze storiche.

Padre Jakob Rolland, cancelliere ecclesiastico della diocesi cattolica di Reykjavik, che incontro presso la cattedrale di Landakotskirkja (Cristo Re), afferma che i primi abitanti dell’Islanda furono monaci irlandesi, i cosiddetti «Papar», dal celtico pap e dal latino papa, «padre» o «papa».

Secondo lo storico Axel Kristinsson, invece, non vi è alcuna prova archeologica secondo cui l’Islanda fosse in qualche modo abitata prima dell’arrivo dei norreni (nome generico per i popoli della Scandinavia, ndr) nel IX secolo. Il testo più antico che testimonia la presenza dei papar è l’«Íslendingabók» (Libro degli islandesi), scritto tra il 1122 e il 1133 dallo scrittore e religioso Ari Þorgilsson (1067-1148) in cui si afferma che «L’Islanda fu colonizzata per la prima volta dalla Norvegia ai tempi di Harold Fairhair. […] A quel tempo l’Islanda era coperta da boschi tra le montagne e la costa. C’erano cristiani, che i norvegesi chiamano papar, ma che se ne andarono perché non volevano convivere con i pagani lasciando libri irlandesi, campane e pastorali. Da questo si poté capire che fossero uomini irlandesi». Ma l’Íslendingabók, oltre a essere stato scritto da un rappresentante della Chiesa, non porta alcuna prova, oltre a quella tramandata oralmente circa tre secoli dopo i fatti raccontati, della presenza cristiana.

Quel che è certo, è che la fede cristiana venne abbracciata nel 999 d.C.

Cristiano III e il luteranesimo

Nel villaggio di Holmavík, c’è uno dei musei islandesi più particolari e originali: quello di magia e stregoneria, diretto da Anna Björg Þórarinsdóttir. «In Islanda la Chiesa cattolica e il paganesimo, che portava con sé pratiche magiche, hanno convissuto abbastanza pacificamente», ha commentato la direttrice.

Fu solo dopo il XVI secolo, quando Cristiano III (1503-1559), re di Danimarca e Norvegia, impose la fede luterana anche all’isola, allora possedimento danese, che iniziò la caccia alle streghe.

«Il primo caso di messa al rogo registrato è avvenuto a Eyjafjörður, quando un certo Jón Rögnvaldsson venne accusato di aver praticato casi di stregoneria, mentre l’ultimo avvenne nel 1719 a Þingvellir».

Luterani e cattolici nell’Islanda di oggi

In termini percentuali, la Chiesa cattolica islandese è la più grande tra quelle dei paesi del Nord Europa, tutti dominati dalle Chiese luterane. Dal 2015 la comunità cattolica è guidata da monsignor Dávid Bartimej Tencer, dell’ordine dei frati minori cappuccini.

La Chiesa principale (70 per cento dei fedeli) è la Chiesa nazionale d’Islanda, luterana. Dal 2012 essa è retta da Agnes Margrétardóttir Sigurðardóttir, la prima donna vescovo del paese.

Piergiorgio Pescali

Hanno firmato il dossier:

Piergiorgio Pescali, ricercatore e consulente in ambito nucleare, è giornalista e scrittore. Da molti anni è un assiduo collaboratore di Missioni Consolata.

A cura di Paolo Moiola, giornalista redazione mc.