Gatemala. Una zattera da due dollari

Un fiume separa la città guatemalteca di Tecún Umán dal confine messicano. Per attraversarlo, i migranti (diretti negli Usa) debbono pagare, ma non tutti se lo possono permettere. Chi non può, attende in città, magari confidando nell’aiuto offerto dalla «Casa del migrante». Nel frattempo, Donald Trump è tornato alla Casa Bianca.

Ciudad Tecún Umán. Le 7:30 di un mattino di ottobre. Un gruppo di cinque o sei balseros (traghettatori) stanno seduti sulla riva guatemalteca del fiume Suchiate, con le mani in mano e il viso torvo, intorpiditi da un intenso odore di marijuana. Sono nati e cresciuti in un posto dal nome suggestivo: El paso del coyote, dove ogni giorno passano centinaia di persone che dal Guatemala sperano di raggiungere il Messico, per dirigersi poi verso gli Stati Uniti.

All’improvviso, tutti si alzano, scrollandosi di dosso il torpore e a grandi passi si avvicinano a una quarantina di migranti, per lo più venezuelani, fermi sulla riva con borse in mano, zaini in spalla e bambini al collo.

«Per due dollari a testa vi porto io dall’altra parte del fiume», fischia e urla uno dei balseros improvvisamente sveglio e attivo, pronto per mettersi al lavoro.

I migranti che arrivano a Tecún Umán hanno alle spalle mesi di viaggi attraverso giungle, frontiere segnate da montagne e fiumi, fatiche fisiche e psicologiche.

Quando arrivano sul confine meridionale del Messico, semplicemente, non ne possono più. Sono stanchi, impoveriti, disincantati. Privati persino della speranza. L’unica emozione che riescono a vivere è la paura. Nelle tasche non hanno quasi nulla, e anche due dollari rappresentano un tesoro immenso. Questa somma crea una netta divisione: da un lato, chi può ancora permettersi di attraversare la frontiera; dall’altro, chi è costretto a restare in città, cercando lavoro in qualche cantiere per racimolare il necessario a proseguire il viaggio.

Chi ha due soldi, sale sulla balsa (zattera) nella speranza che quelle quattro assi appoggiate su pneumatici non cedano proprio in quel momento.

Linda e le sue due figlie di otto e dieci anni si fanno il segno della croce. Poi salgono sulla balsa con il volto contorto in una smorfia di disgusto e paura. Linda si siede velocemente per mantenere l’equilibrio, poi afferra gli zaini e si stringe le figlie al petto. Gli altri fanno lo stesso, accalcati uno sull’altro. Poi il balsero s’allontana dalla riva con il remo e in pochi secondi la zattera è in mezzo al fiume.

Il fiume

Il letto del Suchiate è di circa 140 metri di larghezza ed è poco profondo. Il 99% dei migranti di tutte le nazionalità attraversa il fiume in balsa. Chi non ha i due dollari necessari, ma comunque la volontà di superare la frontiera, prova a camminare o nuotare nelle acque fangose. Quasi nessuno, invece, attraversa il confine ufficiale sul ponte, a uso esclusivo di chi ha un visto turistico o lavorativo per il Messico.

«In questo fiume muore gente, ma… o pagano o camminano», dice un balsero scrollando le spalle e buttando giù l’ultimo sorso di birra calda e sgasata mentre guarda con occhio fisso il fiume melmoso davanti a sé.

Le acque scure del Suchiate costituiscono il confine più trafficato tra Guatemala e Messico.

Il business si vede a occhio nudo stando seduti per cinque minuti sulla frontiera. Dal Guatemala arriva il traffico di esseri umani che hanno l’intenzione di muoversi verso gli Stati Uniti, mentre dal Messico centinaia di zattere trasportano pacchi di latte in polvere, pannolini, latticini, medicinali e mais, che per il mercato guatemalteco risultano avere un prezzo davvero buono, grazie al cambio favorevole. Fanno parte di questa informale struttura commerciale anche i risciò a pedali che tutti i giorni trasportano migranti verso la riva e ritornano indietro carichi di prodotti da contrabbandare nella stessa Tecún Umán o nei paesi vicini.

Ma, in fondo, non è tanto il Suchiate a preoccupare i migranti come Linda e le sue bambine, quanto il pensiero di mettere piede in Messico.

La legge dei cartelli

Dall’autunno dell’anno scorso, il Cartel de Sinaloa e il Cartel de Jalisco nueva generación (Cjng) hanno messo sotto assedio il territorio del Chiapas, lo stato più meridionale del Messico.

I due gruppi criminali si contendono il traffico di droga, armi e persone lungo la frontiera Sud, compresa la Selva Lacandona e il confine di Comalapa, dove la violenza ha spinto centinaia di persone a lasciare le proprie case e migrare verso Cuilco, in Guatemala.

A Ciudad Hidalgo, la faccia messicana di Tecún Umán, c’è un tale caos che a nessuno è chiaro chi comanda. L’unica cosa certa è che gruppi criminali, affiliati ai due più grandi cartelli, si contendono il controllo del flusso migratorio dalla sponda messicana del Suchiate verso la cittadina di Tapachula, che si trova a soli venti chilometri dalla frontiera.

Le bande criminali hanno allestito quasi un check-point informale. Ogni giorno sequestrano interi gruppi di migranti che hanno due sole possibilità di scelta: o pagare o non farlo, a proprio rischio e pericolo. Eppure, neanche questa minaccia ferma le centinaia di persone che ogni giorno attraversano la frontiera affidandosi chi a Dio e chi al caso, «perché c’è sempre la speranza che non sequestrino proprio noi», sorride Linda.

Il sentimento che si prova prima di attraversare una frontiera come quello che sentirebbe chi andasse in moto senza casco, o scavalcasse un cancello dai pali affilati quando si è rimasti chiusi fuori casa. Il fatalismo mischiato alla necessità fanno pensare che non succederà alcun incidente. E se dovesse capitare, non capiterà proprio a noi e certamente non proprio oggi. Linda pensa così, prima di partire.

Alla «Casa del migrante sin fronteras»

La notte prima di attraversare il confine meridionale con il Messico, Linda si è seduta nel cortile della Casa del migrante sin fronteras di Tecún Umán, con la Bibbia in mano, recitando sottovoce il Salmo 121: «Alzerò gli occhi verso i monti; da dove verrà il mio aiuto? Il Signore custodirà la tua uscita e il tuo ingresso, d’ora in poi e per sempre».

Linda ha imparato questo salmo a memoria. Lo legge ogni sera da quando ha iniziato il suo grande viaggio dal Venezuela verso gli Stati Uniti. Lo leggeva anche quando era nella selva del Darién e ora le sembra più appropriato che mai. «Prego il Signore che domani non ci sequestrino i narcos», dice con fede.

Josué, un ragazzo honduregno di circa 25 anni, annuisce. «Ieri ho attraversato il fiume, ma quando sono sceso ho visto un gruppo di narcos rapire tutte le persone sull’altra zattera. Chiedono un riscatto fino a 150 dollari per andare a Tapachula, e se non glieli dai…», borbotta senza finire la frase, in modo che Linda e le sue bambine non lo sentano e non si spaventino ulteriormente.

Però lo sente Jairo, 51 anni, venezuelano, e d’improvviso gli si riempiono gli occhi di lacrime. «Sono qui con mia moglie e mio figlio di 14 anni e non ho un soldo. Rimarrò a Tecún Umán a lavorare perché non voglio che ci uccidano appena mettiamo piede in Messico solamente perché non possiamo pagare. Da una parte vorrei che nessuno mi raccontasse storie macabre, ma dall’altra credo sia importante sapere cosa aspettarsi», dice Jairo, stanco e avvilito.

All’ora di cena, la sala da pranzo della Casa del migrante è piena. Ogni giorno passano da questo punto di accoglienza temporanea almeno 200 persone.

È così da anni e da quando Donald Trump ha vinto nuovamen-te elezioni ancora di più. Il suo programma elettorale è, se possibile, più violento (e probabilmente anche irrealizzabile) di quello messo in atto nella sua prima amministrazione.

Il tycoon ha cercato di rafforzare il consenso promettendo l’America agli americani, sotto lo slogan Make America great again, attraverso la realizzazione di una deportazione massiva di oltre un milione di persone (su un totale stimato di undici milioni) presenti negli Stati Uniti senza un visto regolare.

Il nuovo presidente americano, inoltre, ha promesso una riduzione degli ingressi, limitando la possibilità di fare richiesta di asilo politico.

Di fronte a questo panorama, la maggior parte di chi migra, cerca di arrivare negli Stati Uniti prima che prendano forma nuove direttive migratorie.

Tuttavia, un duro giro di vite è già stato dato durante l’amministrazione Biden che, nell’ultimo anno, ha imposto ai migranti di accedere al sistema d’asilo solamente attraverso l’app Cbp One (sospesa il 20 gennaio da un ordine esecutivo di Trump, ndr) e solo una volta arrivati in Messico.

Questa manovra, in contrasto con le normative internazionali in termini di diritto di asilo, obbliga chi chiede protezione a rimanere in balia delle bande criminali presenti sulla frontiera e in vaste zone del Messico.

Lo sa bene Jaqueline, 43 anni, di Jutiapa e di etnia Xinca, un popolo indigeno del Guatemala orientale. È seduta fuori dalla cucina della Casa del migrante, ma non ha fame. «Ho lo stomaco sottosopra perché ho paura che domani i narcos violentino mia figlia di 16 anni – dice Jaqueline, con la mano sulla pancia -. Abbiamo provato ad attraversare la frontiera ieri pagando 300 dollari ai narcos, ma poi la polizia messicana ci ha respinto in Guatemala e ora siamo al verde. Vorrei restare qui».

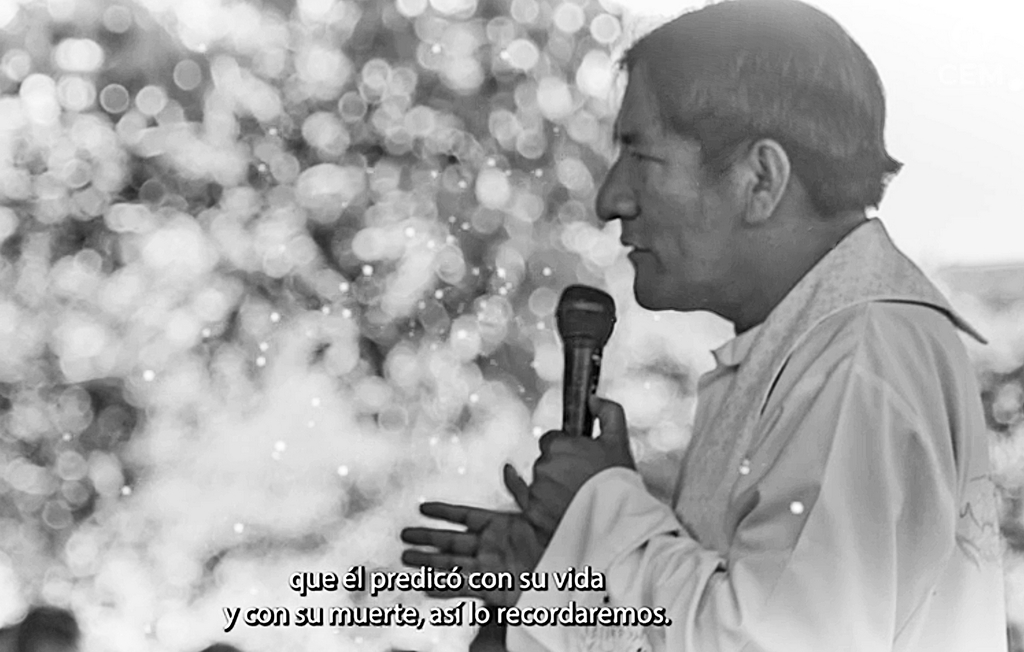

Nella Casa del migrante è possibile rimanere al massimo tre giorni, ma molti vorrebbero rimanere più a lungo. «Questo è l’ultimo posto in cui le persone in transito possono mangiare un pasto caldo, usare internet, riposarsi e lavarsi prima di arrivare in Messico – spiega Óscar Pelicó di Ayuda en acción, Ong spagnola specializzata in progetti di sostegno alle donne e ai bambini sulla frontiera -. In Messico, le case per migranti sono solo a uso dei richiedenti asilo. Per chi vuole andare negli Stati Uniti non c’è nessun supporto».

Con la paura addosso

Alle 7 del mattino successivo, ci sono 40 tazze di caffè e 40 panini sul tavolo della sala da pranzo della Casa del migrante. Nessuno ha fatto colazione. Neppure Linda e le sue figlie. Al mattino si sono svegliati tutti con un’agitazione sottopelle e un unico obiettivo: «Arrivare a Tapachula senza essere sequestrati». Appena arrivati dall’altra parte del Suchiate, Linda, le bambine e tutti gli altri hanno iniziato a camminare sulla riva destra. Dopo 5 minuti, sono stati braccati dai narcos.

«Ci hanno detto che dovevamo pagare o non ci avrebbero lasciati andare – racconta Linda attraverso un messaggio vocale di WhatsApp il giorno dopo -. Ho pagato 200 dollari per me e le bambine. Ci hanno messo un timbro a forma di “gallo” o qualcosa del genere sul braccio e ci hanno lasciate andare. Non so cosa sia successo a chi non ha pagato».

I sequestri express sulla riva del Suchiate sono frequenti quanto casuali. Jonathan, un migrante venezuelano, per esempio, non è stato rapito. «Ho camminato lungo la riva sinistra e sono arrivato a Tapachula senza pagare – racconta telefonicamente da Tuxtla Gutiérrez -. Poi la migrazione messicana mi ha portato qui e ormai da quasi sei mesi vivo per strada».

La speranza svanita

Jonathan è uno dei tanti migranti portati a forza dall’Istituto messicano per le migrazioni a Tuxtla Gutiérrez. Qui si guadagna da vivere vendendo frutta, in attesa dell’appuntamento per la richiesta di asilo negli Stati Uniti. Ha prenotato sull’app Cbp One, ma per ora non ha ricevuto una data di convocazione. Se questo succederà (molto improbabile visto il blocco dell’app decretato da Trump, ndr), un bus dell’istituto di migrazione lo porterà sul confine Sud degli Stati Uniti dove potrà provare a raccontare la sua storia e se avrà suerte, ricevere un visto in attesa del processo in cui verrà sentenziato se ha diritto o meno all’asilo politico negli Stati Uniti. Restare in Messico nel limbo dell’attesa è estremamente pericoloso, e Jonathan lo sa bene, ma per lui questa è l’unica possibilità. Chi se lo può permettere cerca di attraversare la frontiera solamente quando ha la certezza dell’appuntamento. «Pare che alcune organizzazioni criminali vendano “date di appuntamenti” per circa seimila dollari – dice Gemayel Fuentes, responsabile della Casa del migrante -. Alla fine è comunque più economico che pagare un coyote (trafficante di esseri umani, ndr) quindicimila dollari per arrivare negli Stati Uniti irregolarmente. Molti migranti stanno quindi scegliendo questa nuova soluzione».

Per chi non può pagare, non resta che aspettare, bloccati a quattromila chilometri dal confine settentrionale.

«Prego solo che il mio appuntamento arrivi presto, perché qui ci sono i narcos, tutto è molto costoso e in più c’è un’epidemia di dengue in corso in città e non c’è nessuna organizzazione che ci aiuti con cibo o farmaci», conclude Jonathan in un messaggio vocale via WhatsApp.

Simona Carnino