Sommario

In Villa contro le mafie

La libera Masseria di Cisliano (Milano)

Beni Liberati

Da Nord a Sud Italia, migliaia di confische alle mafie

Beni confiscati, in gestione e destinati

Togliere potere alla malavita

Intervista al direttore dell’Anbsc

Ha firmato il dossier

In Villa contro le mafie

La libera Masseria di Cisliano (Milano)

La villa di un boss della ’ndràngheta, nei pressi di Milano, diventa un bene comune. Grazie a soggetti impegnati per la legalità, oggi accoglie persone con disagio abitativo, ragazzi da formare, giovani profughi.

S ulla strada provinciale 114 che da Milano porta in direzione sud ovest, all’altezza di Cisliano, comune di 5mila abitanti, quasi ogni mattina, in periodo scolastico, decine di studenti delle scuole superiori varcano il grande cancello di una villa con piscina, ristorante e stalle per cavalli.

La villa, che fino a pochi anni fa era di proprietà della famiglia Valle, affiliata alla ’ndràngheta, oggi è meta di gite scolastiche perché uno di quei molti beni «liberati» dalla malavita organizzata, cioè confiscati dallo Stato, e messi a disposizione della società civile tramite un ente senza scopo di lucro.

Benvenuti alla Libera Masseria

Quando arriviamo alla Libera Masseria di Cisliano, è una fredda giornata invernale. Appena entriamo, però, sentiamo la sensazione di un fuoco che riscalda: quello della legalità.

Quando arriviamo alla Libera Masseria di Cisliano, è una fredda giornata invernale. Appena entriamo, però, sentiamo la sensazione di un fuoco che riscalda: quello della legalità.

Ci accolgono Elena Simeti e Giovanni Balestreri che lavorano alla Masseria attraverso l’associazione Una casa anche per te (Ucapte Onlus).

Poco dopo di noi, arriva anche don Massimo Mapelli, responsabile della Caritas nella zona VI della Diocesi di Milano e presidente dell’associazione.

Da almeno un ventennio don Massimo è impegnato in prima linea in diversi ambiti. Vive poco lontano da qui, in una comunità che, tra le altre cose, ospita 35 minori stranieri non accompagnati, molti arrivati in Italia dopo essere scappati dalle angherie in Libia. Per anni ha seguito anche le comunità rom di Milano e dintorni.

Elena e Giovanni hanno terminato da poco un’intensa mattinata di confronto con un paio di classi delle superiori: «Siamo arrivati a quota 13mila studenti in sei anni – esordisce don Mapelli -. Arrivano da ogni parte della Lombardia e non solo».

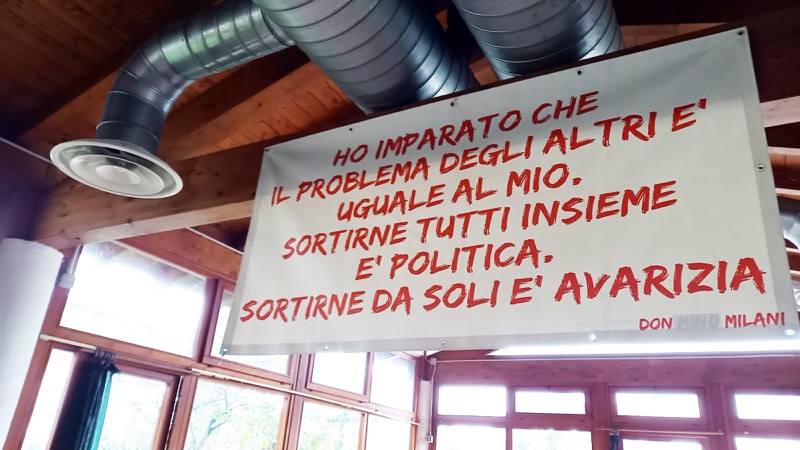

Sulle pareti della sala nella quale ci sediamo a parlare, come altrove nella Masseria, campeggiano frasi di alcune delle persone che più hanno speso la propria esistenza nella lotta alla mafia.

Nei pressi della cucina ne leggiamo una di Pio La Torre, politico e sindacalista siciliano assassinato da cosa nostra nel 1982: «Lo so che per voi la mafia sembra un’onda inarrestabile. Ma la mafia si può fermare ed insieme la fermeremo».

Turni di notte e delibere comunali

Cisliano e gli altri centri della cintura sud ovest di Milano – Corsico, Trezzano sul Naviglio, Buccinasco, ecc. – mostrano dati impressionanti circa la presenza della criminalità organizzata in questo territorio: «In media, c’è un bene confiscato ogni mille abitanti», sottolinea don Mapelli.

Fu in occasione dell’apertura di un Emporio della solidarietà in zona che lui e altre persone riunitesi per dare risposte sociali capaci di sottrarre protagonismo alle mafie, iniziarono a ragionare attorno all’uso dei beni confiscati.

La prassi vuole che un bene confiscato definitivamente dallo Stato venga assegnato per vie formali a un ente che possa utilizzarlo. Nel caso della Libera Masseria di Cisliano la storia andò diversamente, ci spiega don Massimo.

La prassi vuole che un bene confiscato definitivamente dallo Stato venga assegnato per vie formali a un ente che possa utilizzarlo. Nel caso della Libera Masseria di Cisliano la storia andò diversamente, ci spiega don Massimo.

Era il 2014. Quattro anni dopo l’arresto di diversi componenti della famiglia Valle, avvenuto durante un’operazione speciale con tanto di elicottero e televisioni in diretta.

Con l’ultimo grado di giudizio arrivò la confisca definitiva della villa. Poco tempo dopo sparì il grande cancello d’ingresso: chiunque ora sarebbe potuto entrare e rovinare l’edificio. Il rischio dell’abbandono all’incuria e al degrado era elevato.

«Aspettare l’iter legislativo avrebbe voluto dire che il posto sarebbe diventato ingestibile», ricorda don Mapelli. Così, assieme ad altre persone legate alla Caritas, entrò nella villa «senza chiedere il permesso, dato che era tutto aperto», e ne verificò le condizioni. Subito dopo andò dal sindaco di Cisliano per capire cosa si sarebbe potuto fare.

«Il Comune è piccolo, buona parte del fabbricato è risultata abusiva, la questione era delicata».

Così il primo cittadino indisse un consiglio comunale ad hoc per tutti, all’aperto.

Era maggio 2015: trecento persone si riunirono e, votando, diedero il loro consenso affinché il gruppo di don Mapelli, che poi si sarebbe riunito nell’associazione Una casa anche per te, prendesse in gestione la villa.

«Dopo avere fatto per qualche giorno i turni anche di notte per arginare l’ingresso di vandali, attraverso l’amministrazione si è arrivati all’assegnazione provvisoria della villa».

Il 14 giugno 2021 l’assegnazione comunale diventò finalmente definitiva.

Accoglienza e formazione alla legalità

Nei sei anni intercorsi tra il 2015 e il 2021, il bene confiscato alla ’ndràngheta è stato gestito senza nessun soldo pubblico, ma solo grazie al lavoro volontario, in particolare quello di molti giovani.

È stato sistemato quello che si poteva per rendere vivibile il luogo e, soprattutto, per offrire fin da subito alcune stanze a persone del territorio in difficoltà: «Da allora a oggi ne abbiamo ospitate sessanta, tra cui diversi nuclei familiari che avevano subito uno sfratto esecutivo». Non per periodi lunghi, giusto il tempo necessario per trovare un’altra sistemazione.

Ancora oggi l’accoglienza rimane il primo scopo di Libera Masseria, la formazione alla legalità dei giovani studenti è lo step successivo. Mentre ragazzi arrivati dalle migrazioni si occupano del verde e della manutenzione del posto.

Migliaia di giovanissimi, tra studenti e partecipanti a campi di lavoro estivi, imparano la storia del riscatto di questo luogo anche attraverso la conoscenza delle vicende criminali dei suoi precedenti proprietari. «Il clan Valle era dedito soprattutto all’usura e, prima dell’arresto, è arrivato a possedere cento immobili, tredici società, quasi cento conti correnti», spiega don Mapelli.

Un altro valore aggiunto di Libera Masseria: i ragazzi che la visitano ascoltano le vicende dei profughi provenienti dall’Africa, imparando così a leggere anche gli attuali fenomeni migratori.

Sogni e progetti che diventano realtà

Foto e cartelloni appesi nelle sale di Libera Masseria parlano di un luogo molto vissuto.

Dopo l’assegnazione definitiva, si è finalmente mosso qualcosa a livello economico e ora sono in programma lavori di manutenzione.

Per tre anni, una zona alla volta, sono in fase di ristrutturazione saloni, taverne e gli stessi appartamenti dedicati all’accoglienza: «Gli aiuti arrivano dal fondo che la Regione Lombardia stanzia ogni anno per i beni confiscati».

Una volta conclusi i lavori, per don Mapelli e il suo gruppo si realizzerà il sogno del riutilizzo completo della struttura, compresa la pizzeria annessa alla villa un tempo gestita dalla famiglia Valle.

Il nuovo progetto sarà, ovviamente, del tutto speciale: stiamo parlando di ristorazione sociale e di formazione alla ristorazione. Un luogo, quindi, nel quale, per esempio, potranno mangiare una pizza una volta ogni tanto anche le famiglie indigenti, grazie a una tessera solidale, e dove ragazze e ragazzi potranno imparare a fare cuochi e pizzaioli.

Accendere fari sulla criminalità

La collaborazione tra Libera Masseria e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (benisequestraticonfiscati.it), l’Ansbc, è stretta e quotidiana, e fa anche da punto di riferimento per altri comuni a associazioni che vogliono capire come rendere sostenibile la gestione di un bene sottratto alle mafie.

In quest’ottica, nel 2020 la villa ha ospitato un importante incontro con il Prefetto di Milano Renato Saccone, la coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia (Dda), Alessandra Dolci, e 53 sindaci della zona. In seguito è venuto in visita anche l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, con Nando Dalla Chiesa e la stessa Alessandra Dolci.

«Ci abbiamo messo la faccia fin dall’inizio, chiarendo da che parte stiamo», dice don Mapelli. Per questo lui e gli operatori coinvolti nella gestione della Libera Masseria, nel corso del tempo, sono stati più volte contattati da persone che volevano raccontare come si erano trovate coinvolte nella precedente gestione mafiosa di quegli stessi beni. «Con paura e discrezione, si sono avvicinati. Questo significa che, se accendi i fari sul territorio, qualcosa cambia».

Una rete che cresce

Nonostante le fatiche iniziali, un po’ per volta diverse associazioni del territorio hanno preso contatti con la Libera Masseria e ora si stanno lasciando coinvolgere, creando una rete.

Il 5 luglio 2021 questa rete si è sperimentata in un’azione dimostrativa a Buccinasco, comune non lontano da Cisliano, che ha portato 400 persone, tra cui 40 sindaci dei dintorni, sotto la casa di Rocco Papalia, definito uno dei più potenti boss della ’ndràngheta, tornato nel paese lombardo dopo aver scontato 26 anni di carcere fino al 2017.

Come si legge sul sito del comune di Buccinasco, «oggi vive nella stessa palazzina […] dove lo Stato ha confiscato alla sua famiglia due appartamenti, due box e una taverna, da anni destinati a un progetto per minori».

L’iniziativa di protesta è nata dall’indignazione per le dichiarazioni di Papalia intervistato pochi giorni prima durante la trasmissione Mappe criminali di Tv8, nella quale, tra le altre cose, aveva negato l’esistenza della mafia a Buccinasco.

Sapere da che parte stare

Per il resto, i cittadini arrivano alla Libera Masseria in differenti modi: per esempio grazie alla piscina gratuita estiva dedicata, in particolare, ai pensionati che non vanno in vacanza.

Per il resto, i cittadini arrivano alla Libera Masseria in differenti modi: per esempio grazie alla piscina gratuita estiva dedicata, in particolare, ai pensionati che non vanno in vacanza.

«Siamo coscienti della delicatezza del tema della ’ndràngheta sul territorio: del resto i Valle sono in carcere, ma i loro 100 immobili, le 13 società e i quasi 100 conti correnti dovevano pur essere gestiti da notai, commercialisti, direttori di banca che ora sono a piede libero», ricorda don Mapelli.

Prima di lasciarci completare il giro della Libera Masseria con Elena Simeti, anche lei coinvolta fin dalla prima visita del 2014, don Massimo ci regala altre parole importanti: «Ai giovani che vengono in Masseria diciamo di stare attenti, perché qualsiasi lavoro faranno, dal giornalista all’idraulico, potrà capitare loro di trovarsi davanti un mafioso: nel caso devi già essere allenato e sapere da che parte stare, non lo puoi decidere quel giorno lì».

Un lavoro impegnativo, ma splendido

Ogni passo dentro il bene confiscato di Cisliano, dal salone liberty all’ingresso della pizzeria, è un passo attraverso vissuti e storie: della sala sotterranea, un ambiente di rara bellezza, Elena ci racconta: «Quello era il luogo in cui veniva torturato chi doveva delle risposte al clan».

Nel nostro giro, visitiamo la stanza dove per anni è stato attivo un presidio di vendita di prodotti «buoni e giusti» derivanti anche da coltivazioni in terre confiscate. Oggi vi troviamo gadget come felpe e magliette vendute per raccogliere fondi e una piccola libreria antimafia.

Visitiamo poi le stalle, oggi adibite a magazzini, il giardino con la piscina estiva e l’enorme cucina, simbolo del luogo, nella quale campeggia la scritta «Mani in pasta» assieme a decine di mani disegnate sui muri con un nome inciso sul palmo: sono i nomi dei giovanissimi volontari passati di qui, ad esempio durante i lavori di pulizia dell’estate 2017. «C’era tanto di quel grasso!», ricorda la nostra accompagnatrice. «È stato un lavoro impegnativo, ma è splendido vedere ragazze e ragazzi impegnarsi così tanto».

Daniele Biella

Beni Liberati

Da Nord a Sud Italia, migliaia di confische alle mafie

Sono 50mila in tutta Italia: ville, terreni agricoli, auto, aziende, attività commerciali. Una galassia di enti non profit (e di giovani e volontari) si spende per il loro riuso in ottica sociale, nonostante minacce e intimidazioni.

Il 15 agosto 2021, papa Francesco, in una lettera alla pontificia Accademia mariana internazionale, scrivendo di devozione mariana e mafia ha esortato a liberare la figura della Madonna dall’influsso delle organizzazioni malavitose e dai «poteri o condizionamenti che non rispondono ai criteri evangelici di giustizia, libertà, onestà e solidarietà».

Lo stesso desiderio di «liberazione» dalle mafie è ribadito ogni giorno, anche se in un ambito diverso, da chi sta in prima linea nel dare una destinazione sociale alle migliaia di beni confiscati alla criminalità organizzata lungo tutta l’Italia.

Il modello italiano studiato nel mondo

Il modello italiano di riutilizzo istituzionale e sociale dei beni confiscati alle mafie, sta trasformando e rendendo disponibili alla collettività luoghi prima saldamente in mano alla malavita.

La sua unicità per volume e complessità lo rende un punto di riferimento a livello internazionale.

Da Sud a Nord, i numeri delle confische nel nostro Paese sono molto alti: circa 50mila se si considerano i beni confiscati a partire dal 19821.

La regione che ne conta di più è la Sicilia, seguita da Campania, Calabria e Lazio, a cui segue la Lombardia, prima della Puglia: sintomo della capacità delle associazioni di stampo mafioso di infiltrarsi ovunque, «ancora di più nei piccoli paesini anonimi della provincia, dove non ti dà fastidio nessuno», ci dice don Massimo Mapelli, incontrato alla Libera Masseria di Cisliano.

Confische e assegnazioni

Basta dare un’occhiata alla sezione «Sala stampa / Notizie» del sito web dell’Ansbc per capire la varietà dei beni confiscati: agli immobili si aggiungono moto, macchine di lusso, Ferrari comprese, aziende, attività commerciali.

La confisca definitiva scatta quando il processo penale a carico di un imputato di mafia compie tutti i suoi gradi di giudizio e arriva a sentenza di condanna. Da quel momento, avviene l’assegnazione del bene che spesso, negli anni, è stata fatta alle amministrazioni comunali.

Un primo bando nazionale di assegnazione diretta a realtà non profit, promosso dall’Ansbc e arrivato a graduatoria a inizio 2023 con 160 beni assegnati, ha compiuto un importante cambiamento.

Nello stesso momento è arrivato a compimento anche il finanziamento di ulteriori 254 beni confiscati attraverso il Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) per 166 enti destinatari. In questo caso, in sei regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Campania, Puglia e Calabria.

Un palazzo straordinario a Lamezia Terme

Proprio in Calabria sorge una realtà considerata uno degli esempi virtuosi della nuova vita che può avere un bene confiscato.

Siamo a Lamezia Terme, cittadina di 66mila abitanti in provincia di Catanzaro, dove opera don Giacomo Panizza, originario di Brescia, calabrese d’adozione, fondatore, nel 1976, della Comunità progetto Sud (comunitaprogettosud.it).

Era il 2001 quando alla Comunità di don Panizza è stato dato in gestione dalla città, allora commissariata, un palazzo appartenuto alla famiglia Torcasio. «Stiamo parlando del primo bene cittadino assegnato con la procedura ufficiale», sottolinea Maria Pia Tucci, coordinatrice di Progetto Sud, in occasione di una chiacchierata a distanza che facciamo con lei e don Panizza a inizio febbraio 2023. «Si trova in un posto molto visibile e in una zona di passaggio per i residenti».

L’obiettivo dichiarato, fin da subito, era quello di «regalare alla città di avere meno paura».

È nato così Pensieri&Parole, un palazzo a dir poco rivoluzionario dove «le parole mettono i pensieri in azione» e dove si è passati dalla presenza ’ndrànghetista a un miscuglio impressionante di realtà associative e solidali.

Nel condominio di quattro piani, infatti, oggi c’è la sede di Fish Calabria (sezione regionale della Federazione italiana superamento handicap), quella del Forum del Terzo settore calabrese, gli uffici di Banca Etica e dell’ente di microcredito Per Micro, diversi spazi a disposizione della cittadinanza, e due fiori all’occhiello dell’accoglienza: una casa famiglia dedicata al «Dopo di noi» che ospita adulti soli con disabilità, e una struttura per dodici minori stranieri non accompagnati, chiamata Luna Rossa. Il tutto reso sostenibile attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Ciascuna delle diverse realtà presenti nel palazzo Pensieri&Parole interagisce secondo le proprie modalità con il quartiere e, nel tempo, la struttura è diventata un punto di riferimento per la cittadinanza che accoglie volentieri la varietà di persone che la frequenta.

«Quello che rimane difficile è il rapporto con alcuni parenti del proprietario originario del bene confiscato che vivono ancora lì accanto», sottolinea Maria Pia.

Minacce e intimidazioni

Per don Panizza e i suoi collaboratori, la scelta di gestire un bene confiscato non è stata indolore: fin dall’inizio sono stati oggetto di minacce e intimidazioni, tanto che dal 2002 al sacerdote è stata assegnata la scorta.

«Di recente – prosegue Maria Pia -, a un dipendente sono state squarciate le ruote due volte in sette giorni, mentre nel 2021 sono state danneggiate ben dieci auto».

Il brutto clima, però, non spinge le persone della Comunità a fare passi indietro, anzi, vedere che negli anni la città è cambiata anche grazie alla loro testimonianza li aiuta ad andare avanti: «È via via cambiato l’approccio nel parlare di mafia. Prima era vista come un’opportunità, ora come un pericolo», sottolinea Tucci.

La Comunità è riconosciuta a Lamezia come un faro della legalità e del diritto delle persone a essere considerate nella loro dignità: temi come legalità e disabilità qui vanno di pari passo.

Lo stesso don Panizza, che porta con vigore i suoi quasi 76 anni, del resto, è stato tra i promotori delle leggi regionali per i diritti delle persone con disabilità, nonché fondatore, nel 1977, della Caritas cittadina e promotore, più di recente, di un primo sportello antiracket proprio presso il bene confiscato: «Gli imprenditori all’inizio venivano di nascosto per non avere ritorsioni», ci racconta.

Le minacce? «Ci sono – continua -, ma c’è anche tanta solidarietà. Essere un gruppo è l’aspetto fondamentale: più facce ci sono, più attività si fanno». La Comunità oggi conta circa 200 persone tra dipendenti e collaboratori, uno spazio nel quale una persona in carrozzina equivale a una che cammina sulle sue gambe. «Ci aiutano anche le parole che ci ha rivolto Goffredo Fofi (giornalista e saggista che nel 2023 compie 86 anni e ha collaborato diversi anni con il sociologo Danilo Dolci, nda): “Siete una minoranza etica, attiva”».

Famigliari dei mafiosi

Angela Iantosca, giornalista esperta di mafie che ha lavorato molto sul tema della difficoltà di figli e parenti di mafiosi a uscire dal giro malavitoso, ci racconta: «Don Panizza, con la Comunità progetto Sud, ha portato in piazza le tematiche dei disabili. Questi, prima venivano confinati in casa, a volte usati dalla criminalità organizzata. Lui li ha resi visibili e non più “contaminabili”. La stessa cosa, nel tempo, ha fatto con i tossicodipendenti, anche attraverso il lavoro agricolo.

Questa esperienza di Lamezia, così come altre realtà virtuose in Italia, fanno capire l’importanza di mettersi in gioco per la legalità e quanto di positivo possa essere fatto con un bene confiscato».

Nel suo libro Bambini a metà. I figli della ’ndràngheta (Perrone Editore, 2015), Iantosca dedica diverse pagine a donne coraggiose i cui figli venivano usati dai loro famigliari come ricatto per indurle a «tacere»: una delle vicende più drammatiche è quella di Maria Cacciola, testimone di giustizia contro la ’ndràngheta, originaria di Rosarno, che nel 2011 è stata trovata morta per ingestione di acido cloridrico: vittima di un omicidio mascherato da suicidio.

La giornalista approfondisce poi il tema dell’inserimento lavorativo dei giovani ex mafiosi che vogliono spezzare le loro catene famigliari, ma rischiano di ricadere nella delinquenza per assenza di percorsi alternativi.

Per scrivere il libro, Iantosca ha visitato anche famiglie residenti in alcuni beni confiscati. Chi non è coinvolto nelle azioni criminali dei parenti, infatti, con tutte le difficoltà del caso, conserva il diritto di utilizzare parte dei beni rimanenti.

Lavorare sulla consapevolezza

«Quello delle confische – continua Iantosca -, è un tema cruciale. Cerco di occuparmene, di sensibilizzare, e partecipo alle iniziative pubbliche, ma, incontrando la gente comune, noto che spesso la tematica non viene nemmeno percepita, trovo tanto stupore e poca consapevolezza, anche nei “tour” che abbiamo organizzato per conoscere ville e appartamenti confiscati. Non ci vedo assuefazione, piuttosto distrazione, e mi spiace molto».

Non di rado, su questi temi, si organizzano manifestazioni nazionali con adesioni da ogni parte d’Italia. Purtroppo, però, i numeri sono ancora generalmente piccoli rispetto al potenziale. D’altronde, centinaia se non migliaia di beni sottratti all’illegalità rimangono vuoti a lungo per problemi oggettivi delle strutture o per questioni burocratiche riguardanti l’assegnazione.

Un aumento di interesse, tuttavia, sembra esserci, in particolare da quando è entrata in azione l’Agenzia nazionale che si occupa dei beni confiscati e da quando diversi enti hanno iniziato a diffondere cultura sul tema. Ad esempio Libera, associazione fondata nel ‘95 da don Luigi Ciotti che non gestisce beni ma fa informazione a 360 gradi.

Molto utile per conoscere la materia è il progetto di mappatura delle confische del portale confiscatibene.it, così come il glossario che lo accompagna e che chiarisce alcune espressioni importanti di cittadinanza attiva come «accesso civico ai dati», «diritto di sapere», «monitoraggio civico», «portale della trasparenza collaborativo».

Non solo Cisliano e Lamezia

Se di minoranza etica si parla, quella rappresentata dalla galassia di gruppi e associazioni che si occupano di legalità e lotta alle mafie è, di certo, una minoranza che si fa sentire e, soprattutto, si rimbocca le maniche: in ogni regione e provincia si possono trovare molte storie virtuose.

Cercare quella più vicina alla propria residenza, andare a visitarla, supportare le attività degli enti che ci lavorano, così come spalleggiare le aziende in ripartenza legale dopo la confisca, è un modo per fare la propria parte. Da Torino a Napoli, da Milano alla Locride.

Non solo a Cisliano e a Lamezia Terme, ma anche, ad esempio, a San Sebastiano da Po (Torino), dove si trova la Cascina Carla e Bruno Caccia (cascinacaccia.net) nella quale oggi vivono in cohousing giovani che curano un noccioleto, producono miele e ospitano gruppi per turismo sociale, anch’essa tolta alla ’ndràngheta e assegnata all’associazione Acmos (acmos.net) nel 2008.

Nella Locride, in Calabria, c’è il Consorzio Goel (goel.coop) che dal 2017 gestisce un ostello realizzato in un bene confiscato, ecosostenibile dal 2021: l’Eco-ostello Locride.

A Casal di Principe (Caserta), emerge l’esperienza superlativa dell’associazione La forza del silenzio (laforzadelsilenzio.it) che dal 2008 promuove servizi per le persone autistiche e le loro famiglie: 80 ragazzi seguiti in un bene confiscato alla famiglia Schiavone, in particolare a Francesco, detto Sandokan, uno dei più noti esponenti dei Casalesi.

Nella cittadina casertana, tra l’altro, il Comune e il Centro servizi per il volontariato Asso.Vo.Ce, hanno approntato un testo (scaricabile in formato pdf, ndr) intitolato Beni liberati: buone pratiche di riuso dei beni confiscati nel comune di Casal di Principe che riporta l’elenco aggiornato dei beni confiscati sul territorio.

(R)esistenza anticamorra a Scampia

Rimanendo in Campania, ma spostandoci nel quartiere napoletano di Scampia, incontriamo un’altra iniziativa che sta incidendo sul territorio: è quella dell’associazione (R)esistenza anticamorra, nata come ente di volontariato nel 2008 per promuovere percorsi scolastici rivolti ai figli di camorristi detenuti, oggi gestisce un bene confiscato diventato nel tempo un polo associativo.

Rimanendo in Campania, ma spostandoci nel quartiere napoletano di Scampia, incontriamo un’altra iniziativa che sta incidendo sul territorio: è quella dell’associazione (R)esistenza anticamorra, nata come ente di volontariato nel 2008 per promuovere percorsi scolastici rivolti ai figli di camorristi detenuti, oggi gestisce un bene confiscato diventato nel tempo un polo associativo.

Il bene è una ex scuola dismessa, nella zona popolare delle «case dei puffi», divenuta nel tempo un magazzino segreto della camorra. Nella struttura, oggi, dieci enti non profit accolgono almeno 400 persone al giorno tra la scuola di musica, la palestra di pilates (che conta 700 madri del quartiere iscritte), uno sportello antiviolenza, una scuola di danza e una di karate con 250 iscritti.

Qui, e nei 14 ettari del Fondo rustico Amato Lamberti, un altro bene confiscato poco lontano, a Chiaiano, trovano lavoro 120 detenuti, producendo, tra le altre cose, vino di qualità tramite la cooperativa sociale che porta lo stesso nome dell’associazione, (R)esistenza anticamorra.

«Prima che arrivassimo noi», ci dice Ciro Corona, fondatore dell’associazione, nominato cavaliere della Repubblica da Sergio Mattarella nel 2021 per il suo impegno sociale, «l’edificio, lasciato in disuso, era una grande “casa del buco” in cui persone tossicodipendenti entravano e uscivano a tutte le ore. Ora, dedicandoci l’anima, l’abbiamo trasformato pulendolo tutto. L’abbiamo chiamato Officina delle culture Gelsomina Verde, intitolandolo a Mina, 22enne impegnata nel sociale, uccisa nel 2004 da membri della camorra per arrivare al suo ex fidanzato affiliato a una cosca rivale.

Abbiamo ricevuto minacce, anche pesanti, ma nel tempo abbiamo conquistato la stima delle persone che vivono qui attorno. Oggi so che, se ce ne andassimo, lo prenderebbero in gestione loro».

Corona oggi è però preoccupato, non tanto per le intimidazioni, quanto per il futuro della struttura messo in dubbio dalla burocrazia: il contratto dello stabile, scaduto nel 2018, non è stato ancora rinnovato dal comune.

«Tutti i percorsi virtuosi realizzati negli anni, anche grazie a diversi enti finanziatori, sono ora fermi. Ad esempio una casa famiglia per bambini da 0 a 6 anni, pronta per l’apertura, una biblioteca con sala multimediale che era attiva ma poi è stata chiusa alla scadenza del contratto. Allo stesso modo una comunità alloggio per minori stranieri non accompagnati», elenca Corona. «Qui c’è il 70% di disoccupazione, ma a causa di questi ritardi abbiamo dovuto licenziare persone».

Sfide da affrontare

Oltre alle rivalse della criminalità organizzata sui beni espropriati, il tema delle difficoltà burocratiche e gestionali è presente ovunque, non solo a Scampia, ed è una delle sfide da affrontare nel futuro immediato, innanzitutto da parte delle istituzioni, ma anche della collettività.

Una delle urgenze è quella di risolvere i problemi legati alla «rinascita» delle aziende liberate dal giogo mafioso. Paradossalmente, «c’è chi con la mafia lavorava, ma con lo Stato no, perché, ovviamente, con dei contratti veri, i conti non reggono», spiega Danilo Chirico, presidente dell’associazione daSud (dasud.it) con sede a Roma. «Lo Stato non è ancora attrezzato per far fronte a questa anomalia. Bisogna trovare soluzioni presto, altrimenti la gente si sente tradita anziché aiutata».

Chirico è impegnato da quasi un ventennio nell’antimafia, in particolare a Roma e nel Lazio, attraverso un’accademia popolare e un intenso presidio territoriale. Suo è il libro, uscito nel 2021, Storia dell’antindrangheta (Rubbettino Editore).

«I beni confiscati sono una grande opportunità – continua -. Si restituisce il maltolto e si costruisce lavoro buono. La difficoltà sta nel gestire i patrimoni confiscati quando non ci sono soldi per ristrutturare e quando non è semplice capire la prassi da seguire, in particolare quando queste cose le devono fare le piccole associazioni che, a differenza dei grandi enti o delle alleanze, non hanno disponibilità economiche e rapporti con le prefetture già in essere».

Il tema sollevato da Chirico è caro anche a don Mapelli che, oltre alla Libera Masseria di Cisliano, amministra altri beni nel territorio circostante. Uno di essi è una villetta a Trezzano sul Naviglio in gestione con diverse parrocchie del decanato: «Bisogna creare le condizioni affinché molte più associazioni possano muoversi in questo ambito, non solo quelle già riconosciute, come la nostra, con dietro istituzioni che già le supportano», afferma chiaramente il sacerdote.

«Anche una neonata associazione di giovani senza un prete che ci metta la faccia – continua – deve poter arrivare a gestire un bene confiscato, se ne avesse l’opportunità. Oggi, invece, non è possibile, perché il groviglio burocratico fa paura, e quindi sono ancora troppo pochi quelli che ci provano».

La chiosa arriva da mille chilometri più a sud, da Lamezia Terme: «Chi ha già esperienza può far scuola ad altri, ma bisogna lavorare ancora di più in rete, per creare un movimento laddove oggi ci sono tante costellazioni», esorta don Panizza nella speranza di rendere ancora più virtuosa una realtà come quella dei beni confiscati.

«Non è più come 20 anni fa, quando c’era rassegnazione verso i mafiosi – conclude don Panizza -. Oggi è chiaro che si può fare qualcosa, non è più “inutile” agire contro di essi, si può combattere, così come si può dire di no alle loro richieste».

Daniele Biella

Note:

1- Dati da https://openregio.anbsc.it/statistiche

Si veda anche l’approfondimento di Libera, Fatti per bene, di fine 2021, uscito in occasione dei 25 anni della legge apripista sui beni confiscati, la n.109 del 7/3/1996.

Beni confiscati, in gestione e destinati

I beni confiscati, siano essi immobili o aziende, vengono classificati dall’agenzia nazionale in due categorie: quella dei beni in gestione e quella dei beni destinati.

Alla categoria dei beni in gestione appartengono tutti quei beni che, per diverse ragioni (iter giudiziario ancora in corso, criticità che bloccano le procedure), non sono ancora stati trasferiti ad altre amministrazioni dello Stato o agli enti locali e, dunque, sono ancora sotto la gestione dell’agenzia stessa.

I beni destinati, invece, sono quelli per i quali le procedure sono giunte al termine e dunque è stato possibile procedere alla destinazione, sia per finalità istituzionali sia per finalità sociali. Ciò non significa necessariamente che questi beni siano stati anche riutilizzati. Molti beni, infatti, anche dopo la destinazione e il trasferimento ai Comuni, rimangono ancora inutilizzati.

dal glossario di confiscatibene.it

Togliere potere alla malavita

Intervista al direttore dell’Anbsc

L’agenzia nazionale che si occupa dei beni confiscati alle mafie è nata nel 2010. Con migliaia di assegnazioni ogni anno ha un ruolo centrale nel restituire alla collettività ciò che la malavita utilizzava per i propri fini.

Uno dei suoi compiti è anche quello di sensibilizzare.

L’ente governativo che si occupa dei beni sottratti alle mafie ha un nome lungo: Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in sigla Anbsc.

Istituito con il decreto legge n. 4 del 4/2/2010, con le sue cinque sedi a Roma, Milano, Napoli, Reggio Calabria e Palermo, è una realtà strategica per la società italiana, ma sconosciuta alla collettività.

Abbiamo intervistato il suo attuale direttore, il prefetto Bruno Corda, in carica dal 17 agosto 2020.

L’Agenzia, in 13 anni, ha assegnato in gestione migliaia di beni confiscati. Su quali priorità state lavorando?

«In primo luogo, siamo in un momento importante: venerdì 20 gennaio 2023 abbiamo pubblicato il primo bando ad assegnazione diretta dei beni dall’ultima modifica legislativa del 2017, la quale prevede che si assegni un bene a un’associazione tramite un bando pubblico nazionale.

Sono stati 260 i beni assegnati a oltre 100 associazioni, in alcuni casi consorziate tra loro.

Abbiamo previsto, inoltre, un contributo fino a 50mila euro, per un milione totale di stanziamento. Si tratta di una facilitazione per la partenza: non copre tutte le esigenze (di ristrutturazione, per esempio, nda), ma è un incentivo.

Oltre al bando, la prima nostra sfida è rendere sempre più veloce la destinazione degli immobili. Il fattore tempo è fondamentale, perché più ne passa, più il bene ha la tendenza a deteriorarsi e più sarà difficile la sua ristrutturazione, potendo accadere che né l’ente locale né il soggetto del Terzo settore sia in grado di sopportarne i costi. Restringere i tempi è quindi fondamentale.

Altrettanto prioritario per l’Agenzia è promuovere l’acquisizione consapevole del bene, ovvero che il bene venga “capito”: utilizziamo conferenze di servizio che vengono anticipate da attività svolte da nuclei di supporto presso le prefetture. In esse il bene viene presentato agli enti locali evidenziandone positività ma anche criticità.

Infine, vorremmo completare prima possibile il rafforzamento della nostra struttura, ovvero passare dai 200 lavoratori attuali ai 300 previsti per legge: più risorse umane si hanno, più aumentano velocità ed efficacia del nostro operato».

Da Nord a Sud ci sono esperienze che funzionano molto bene: che elementi basilari hanno questi modelli virtuosi?

«Il perno di un’esperienza positiva sta nella condivisione e nel supporto che la società civile e le istituzioni coinvolte danno a quella struttura. Perché la struttura, di per sé, ha un significato oggettivo – per esempio un’abitazione che accoglie donne in stato di bisogno -, ma chi la gestisce non deve essere lasciato solo: altri enti pubblici e non profit si devono affiancare, convinti dell’importanza della riappropriazione del bene per la collettività. Se succede questo, si arriva a realizzare le finalità della legge sui beni confiscati».

Quali criticità affrontate in questo periodo?

«Il problema principale attualmente è legato alle aziende confiscate: non è semplice superare lo shock di “legalità” del passaggio aziendale da economia illegale a legale.

Prima della confisca, spesso, l’azienda non pagava contributi, stipendi, riciclava denaro, falsava le regole del mercato. Una volta riammessa nel mercato, le difficoltà sono enormi: per questo tali aziende oggi hanno bisogno del supporto dell’intera società civile e del tessuto economico del territorio in cui operano. È una scommessa di tutti.

Sono circa 3mila le aziende confiscate, il 67% di esse sono “scatole vuote”, non hanno personale, né producono alcunché, se non fatturazioni false o riciclo di denaro, ma vanno gestite anch’esse.

Poi ci sono, invece, quelle attive: sono circa 370, con 3mila addetti.

La restante parte, che deve essere recuperata, va seguita dal primo momento del sequestro in avanti. Non è facile.

Un’altra criticità sta nei tantissimi beni già assegnati a enti, in particolare piccoli Comuni, che non riescono più a gestirli e devono accordarsi con altre amministrazioni vicine per fare rete.

Tale aspetto critico riguarda anche la ricerca dei finanziamenti: nei piccoli enti locali non c’è la capacità progettuale per intercettare fondi, a volte manca un capo ufficio tecnico o è presente per un tempo limitato. Queste realtà vanno supportate».

Quali richieste vorreste fare alle istituzioni?

«La principale richiesta è che ognuno faccia la propria parte. Chiediamo un supporto molto forte da parte delle Regioni verso i Comuni, per esempio quelli più piccoli, per aumentare la loro capacità progettuale con la formazione e aiutarli a creare sistemi consortili.

Ogni organismo deve essere consapevole che un bene non ha solo un suo valore intrinseco, come villa di lusso, appartamento o palestra o quello che sia, ma ha anche un alto valore simbolico: è stato sottratto a un soggetto criminale, riappropriarsi di esso è un’azione di potere che travalica il valore, diciamo economico, del bene stesso.

Alcune Regioni, in ogni caso, sono attente e preparano i propri dipendenti. La coscienza è sempre più radicata.

Noi stessi ci estendiamo spesso attraverso le reti universitarie, anche con master nelle diverse facoltà – per esempio giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio -, e notiamo come stia sorgendo una grande cultura sull’impatto economico e sociale del bene confiscato. Sono in atto ferventi studi su tutti questi aspetti».

Che sguardo ha oggi la cittadinanza, e nello specifico i giovani, verso l’Agenzia?

«Ci rendiamo conto che il lavoro dell’Agenzia non è molto conosciuto e quindi il rischio è che emergano più le criticità dei punti di forza. Anche per questo stiamo cercando modi efficaci per rapportarci con la popolazione, in particolare con le giovani generazioni. È la scommessa di quest’anno.

Importante, in tal senso, è l’interazione con il Terzo settore per capire cosa possiamo fare noi in prima persona per migliorare le cose.

La fiducia delle persone sull’utilizzo sociale dei beni confiscati è in aumento, ma la strada è ancora lunga, come Agenzia ne siamo coscienti e dobbiamo fare ancora molto.

Non è semplice: a volte i beni vengono consegnati quasi distrutti e a rischio peggioramento, ma anche nelle criticità si devono fare emergere le opportunità. Dove un bene viene riutilizzato in modo diretto, ribadisco, il valore simbolico della perdita di potere da parte della malavita è un aspetto fondamentale».

Daniele Biella

Ha firmato il dossier:

Daniele Biella

Classe 1978, giornalista e ricercatore, collabora con diverse testate nazionali scrivendo di tematiche sociali, in particolare migrazioni e cooperazione internazionale. Interviene come formatore in progetti educativi sul tema dell’accoglienza in scuole e università. Ha pubblicato i libri Nawal, L’isola dei giusti e Con altri occhi.

Di recente, ha condotto la ricerca Nascosti in piena vista per l’ong Save the Children.

Dossier a cura di Luca Lorusso

![]() Chi è questo giovane giudice, morto il 21 settembre 1990 sotto i colpi della mafia siciliana? E perché è stato beatificato – primo giudice nella storia della Chiesa – il 9 maggio 2021?

Chi è questo giovane giudice, morto il 21 settembre 1990 sotto i colpi della mafia siciliana? E perché è stato beatificato – primo giudice nella storia della Chiesa – il 9 maggio 2021?