Guatemala. Gli scienziati dell’acqua

Lo sfruttamento minerario comporta sempre delle conseguenze. Un gruppo di giovani Xinka lo contrasta dimostrando con prove scientifiche l’inquinamento prodotto.

Regione di Santa Rosa. È un sabato mattino di novembre e Diana Carillas Pacheco, 18 anni, cammina insieme a sua zia Ruth Isabel Pacheco Ramírez, appena 24enne, su una collina arida e spoglia di vegetazione. La superficie è ricoperta di rocce e pietre irregolari, resti di una miniera d’argento artigianale attiva nei primi anni del XX secolo a Morales, un villaggio di Mataquescuintla, nella regione di Santa Rosa, ultimo baluardo sud-orientale del Guatemala.

Il sole accecante si riflette sulle pietre, amplificando il calore e rendendo la passeggiata delle due ragazze ancora più faticosa del normale. Su quel terreno desolato non cresce nemmeno un filo d’erba. Anche se l’attività estrattiva è cessata circa 90 anni fa, il suolo è rimasto sterile e pietroso, senza ombra di vita.

L’eredità della miniera

Dopo circa dieci minuti di camminata e sudore, Diana e Ruth arrivano a una piccola pozza di acqua torbida che proviene da una stretta galleria dall’entrata irregolare, residuo della vecchia miniera sotterranea.

Diana apre una valigetta nera e tira fuori fiale e boccette, un cucchiaino dosatore, reagenti e alcune strisce di carta contenute in una busta d’argento. L’etichetta è chiara: «Kit per il test rapido dell’arsenico».

Con calma, prende in mano una fiala, si sporge dal parapetto della pozza, preleva un campione d’acqua, lo mescola con i reagenti e aspetta 15 minuti. Non un secondo di più, non un secondo di meno. Alla fine, il risultato è inequivocabile: l’acqua contiene più del doppio dei 10 ppb (parti per miliardo) di arsenico consentiti secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, per cui non è adatta al consumo umano.

«In questa zona – spiega Diana Carillas -, i livelli di arsenico sono arrivati addirittura a 100 ppb. Ora è meno concentrato perché qualche contadino deve aver aperto la diga per bagnare gli orti di questa zona, per cui ora l’arsenico è più diluito».

A pochi metri di distanza, anche Ruth si è messa all’opera. Sta misurando il pH, la conducibilità elettrica e il livello di solidi disciolti nell’acqua. «In queste acque abbiamo trovato livelli molto elevati di cadmio, rame, piombo e altri metalli pesanti», spiega la ragazza.

Il drenaggio acido, risultato della lisciviazione utilizzata per separare i metalli dal materiale roccioso con solventi, è uno degli impatti ambientali a lungo periodo dell’attività estrattiva. Nonostante la miniera di Morales sia inattiva da molti decenni, il drenaggio acido è ancora lì, a causa di mancanza riqualificazione al termine dell’attività estrattiva. L’acqua contaminata continua a entrare in contatto con le fonti usate dai contadini per bere e irrigare, esponendo la popolazione al rischio di un’assunzione prolungata di metalli tossici.

«Se questo accade in una miniera abbandonata da decenni, cosa possiamo aspettarci dal drenaggio di una miniera sospesa solo dal 2017?», dice sconsolata Ruth prima di tornare alle sue misurazioni.

Codidena e i Tekuanes

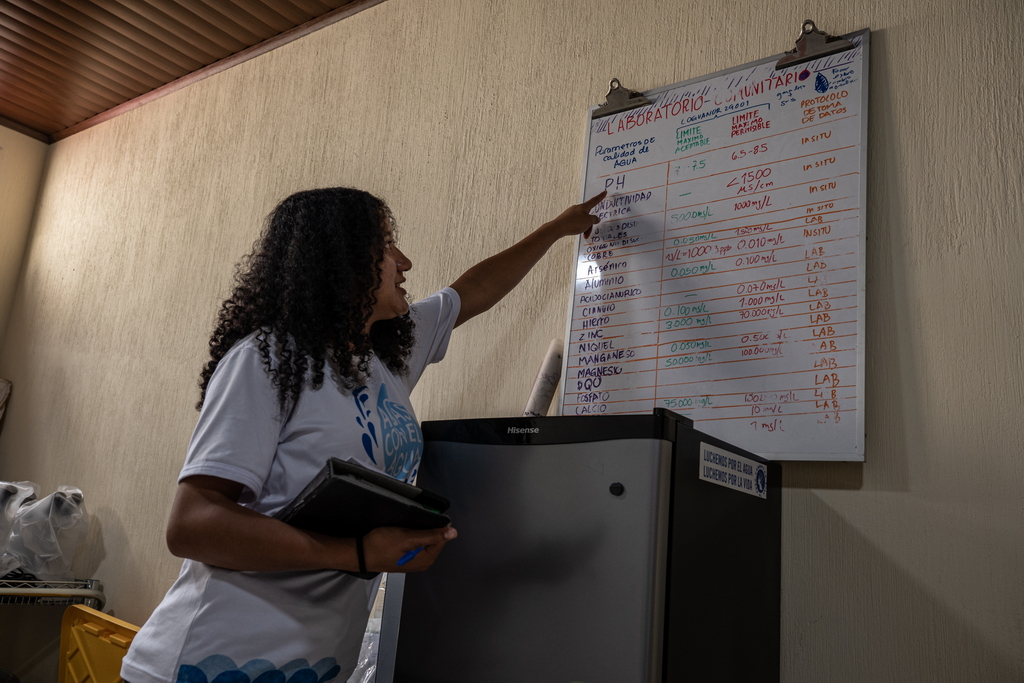

Diana e Ruth parlano con il rigore di scienziate riconosciute, anche se non sono né biologhe né ingegnere, né hanno avuto l’opportunità di sedersi tra i banchi di una università. Fanno parte di un gruppo di circa dodici ragazzi della generazione Z, con un’età media di 25 anni, che si fanno chiamare Tekuanes, «guardiani dell’acqua», in lingua xinka. Questo popolo indigeno, insieme ai Garifuna, non appartiene ai 22 gruppi maya del Guatemala.

Dal 2017, i Tekuanes monitorano ogni mese la qualità e la quantità dell’acqua del bacino idrogeologico del fiume Los Esclavos, dove si trovano le installazioni della miniera El Escobal, uno dei maggiori progetti di estrazione d’argento al mondo.

Avviata nel 2013 dalla Tahoe Resources Inc. e ora gestita da Pan American Silver, le attività della miniera sono sospese dal 2017 per mancata consultazione del popolo Xinka, come vorrebbe la Convenzione 169 sui diritti dei popoli indigeni e tribali dell’Organizzazione internazionale del lavoro.

Grazie alla formazione ricevuta dalla Commissione diocesana per la difesa della natura (Codidena) e dall’Osservatorio delle industrie estrattive del Guatemala, i Tekuanes sono diventati un punto di riferimento scientifico per le comunità locali, cui presentano ogni mese, in assemblee pubbliche, i risultati delle analisi sull’acqua. Un lavoro cruciale in un Paese dove i dati ambientali sono scarsi e dove non è mai stata approvata una legge che garantisca la conservazione delle risorse idriche come bene comune.

A quattro chilometri dalla miniera El Escobal, il ventenne Alex Donanzón e cinque compagni siedono sulla riva del lago Ayarza. Stanno eseguondo gli stessi test di Ruth e Diana. «Oggi l’arsenico è superiore a 40 ppb – dice Alex – si può ancora mangiare il pesce, ma non è consigliabile nuotare o bere quest’acqua. È un peccato perché si tratta una zona turistica».

Dall’inizio dei lavori di monitoraggio nella laguna, i livelli di arsenico hanno costantemente superato il limite consentito, così come nella maggior parte del bacino del fiume Los Esclavos.

«I tre impianti di trattamento dell’arsenico purtroppo non servono tutte le comunità – spiega Melissa Rodriguez, 18 anni, seduta accanto ad Alex -. Molte persone bevono l’acqua del rubinetto perché non hanno soldi per l’acqua potabile o per i filtri e quindi rischiano grosso».

Infatti, secondo uno studio svolto da Codidena qualche anno fa, un buon numero di persone di San Rafael Las Flores e Casillas, due comuni vicini alla miniera, che si sono sottoposti alle analisi, avevano arsenico nel sangue. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’esposizione prolungata a questo elemento può causare intossicazione cronica, oltre a lesioni e cancro alla pelle.

«Il Guatemala è un Paese vulcanico e per questo non è adatto all’estrazione mineraria – afferma Amalia Lemus di Codidena guardando la laguna di Ayarza -. I metalli pesanti sono naturalmente presenti nel terreno e le esplosioni sotterranee li rilasciano con una conseguente contaminazione delle acque».

La consultazione

La miniera El Escobal è uno dei megaprogetti minerari più grandi del Guatemala e dell’America centrale. Copre più di 19 chilometri quadrati e ha una licenza mineraria fino al 2038. A causa della mancata consultazione del popolo indigeno che dovrebbe avvenire nel 2025, le sue operazioni sono sospese dal 2017 per decisione della Corte costituzionale,

«Io sono Xinka», dice José Valvino Quinteros, mentre passa ad Alex un’ampolla d’acqua della laguna di Ayarza.

«I proprietari della miniera sostenevano che il popolo Xinka non esistesse, approfittando del fatto che, prima degli Accordi di pace del 1996, era proibito usare la lingua indigena che – spiega Alex – di conseguenza si è persa. Tuttavia, il nostro popolo vive qui da prima della colonizzazione spagnola».

E, in effetti, nel comune di sono stati distrutti completamente alcuni siti archeologici e cerimoniali propri della cultura Xinka per far posto alle installazioni della miniera, come è stato documentato in un recente studio sull’impatto culturale e spirituale del progetto minerario El Escobal.

Quale ricchezza?

Mentre la consultazione del popolo indigeno Xinka è in corso, PanAmerican silver si dedica ai lavori di manutenzione delle installazioni con la speranza di riprendere l’estrazione al più presto. «L’azienda continua a pompare le acque in eccesso dalle gallerie per evitare che vengano danneggiate dalle fonti sotterranee – spiega Amalia Lemus -. Questa attività è comunque pericolosa per l’ambiente perché ha già portato al prosciugamento di tredici sorgenti per noi vitali».

Le esplosioni sotterranee con dinamite, usate per estrarre il materiale roccioso ricco di argento, hanno avuto gravi ripercussioni sulle case e sugli edifici delle comunità vicine. «La gente ha dovuto trasferirsi dal villaggio di La Cuchilla, che si trova esattamente sopra la miniera, perché le case erano crepate e la zona è stata dichiarata inabitabile», continua Alex, mentre ripone le fiale in una valigetta blu.

La miniera di El Escobal ha riaperto il grande dilemma tipico di tutte le comunità coinvolte, volenti o nolenti, in grandi progetti di impatto ambientale: ma la miniera porta o non porta ricchezza?

Nel dipartimento di Santa Rosa, più del 67% della popolazione vive in povertà, così come il 100% degli sfollati di La Cuchilla. La maggior parte della popolazione si dedica a un’agricoltura familiare, non intensiva, di cipolle, pomodori e caffè. «Anni fa, i mercati nazionali rifiutavano i nostri prodotti perché pensavano che fossero contaminati dalle acque acide e piene di cianuro che uscivano dalla miniera – ricorda Lemus -. In realtà, non c’erano prove, ma la percezione generale ha influito negativamente sulla nostra economia».

Inoltre, le royalties, sia obbligatorie che volontarie, pagate dalla miniera sono state spese principalmente per i costi amministrativi, invece che per l’istruzione, la cultura e la salute, fattori chiave per ridurre la povertà.

In questo contesto, di fatto le condizioni di precarietà e di impoverimento educativo si sono aggravate, lasciando in un futuro incerto la comunità indigena.

Lotta, criminalizzazione, emigrazione

Oltre ai costi economici, il progetto minerario ha causato un conflitto che ha portato alla disgregazione sociale della comunità. «Più volte la popolazione è scesa in piazza contro la miniera e si sono verificati numerosi scontri violenti con la polizia – racconta Ruth dalla sua postazione di monitoraggio presso la vecchia miniera -. Nel 2014 qualcuno ha ucciso Topacio Reynoso Pacheca, un attivista ambientale di 16 anni, e il crimine a oggi è ancora impunito».

In un contesto segnato da un lungo conflitto sociale, le intimidazioni e le violenze contro i difensori dell’ambiente sono diventate una realtà quotidiana.

A volte, Ruth e Diana non sono sole quando monitorano l’acqua del fiume Escobal, proprio accanto alla miniera. «Ci fanno volare i droni a pochi metri sopra la testa – dice Diana, con un mezzo sorriso -. Ma ormai ci siamo abituate. Non abbiamo più paura».

Anche la madre di Diana era una scienziata comunitaria come lei. Un giorno però ha deciso di migrare negli Stati Uniti per motivi economici e, a quel punto, la lotta ambientale è passata nelle mani della figlia. «A volte penso che me ne andrei anch’io se potessi… Non so. Poi, però, mi rendo conto di quanto sia importante ciò che stiamo facendo e alla fine mi convinco a stare qui…», dice Diana, guardando avanti, combattuta tra pensieri contrastanti.

«Questi ragazzi sono straordinari. Se non fosse per loro, non sapremmo nemmeno che acqua stiamo bevendo – conclude Amelia Lemus -. Tuttavia, i conflitti causati dalla miniera spingono molte persone a migrare e, a volte, anche alcuni dei nostri scienziati decidano di andarsene».

Scienziati per necessità

Alla fine della giornata, Alex, Ruth, Diana e tutti gli altri scienziati comunitari chiudono le loro valigette e salgono sul pick up che li riporta alle loro case nelle comunità vicine alla miniera. La scienza è una vocazione più che un lavoro. Per tirare avanti, la maggior parte di loro coltiva e vende caffè biologico, senza l’uso di fertilizzanti chimici, in armonia con l’ambiente.

«A volte penso: che ne sarà di noi? L’acqua è inquinata e mi chiedo che speranza possiamo avere con i nostri 20 anni… D’altra parte, so che questo territorio un giorno sarà nostro, quindi dobbiamo prendercene cura al meglio», conclude Alex prima di tornare a casa.

Simona Carnino