Noi e Voi, lettori e missionari in dialogo

Autonomia e responsabilità

Cari amici,

leggo da quasi 50 anni Missioni Consolata e da tanto tempo cerco di dare una mano a molte vostre iniziative con il «Verbania Center». Quando vedo le foto di tanti amici (molti purtroppo non ci sono più) mi commuovo.

Non entro nel merito della linea editoriale della rivista (che, a volte, non condivido), ma l’apprezzo come fonte documentata e seria.

Mi è spiaciuto leggere che nell’articolo di Francesco Gesualdi sull’«Autonomia dell’egoismo» (MC 11/2024) l’autore non abbia citato un punto essenziale: la responsabilità.

Se è facile scrivere quello che ha scritto, forse dovremmo anche verificare come oggi vengano spesi i soldi in molte regioni soprattutto del Sud che sprecano risorse immani e che – se mai saranno «responsabilizzate» – non miglioreranno mai. È sacrosanta la solidarietà, ma «aiutati che il ciel t’aiuta». Ho fatto il parlamentare per tanti anni e il sindaco della mia città (Verbania) a cui, per abitante, vanno un quarto dei trasferimenti erariali di Catania e un ottavo di quelli di Bolzano.

È giusto continuare così? Un cordiale saluto.

Marco Zacchera

24/12/2024

Non sono in grado di esprimere opinioni circa ciò che dice rispetto alla diversità dei trasferimenti erariali fra Verbania, Catania e Bolzano perché non ho studiato i tre casi. Quanto al richiamo al dovere di responsabilità da parte degli amministratori, sono d’accordo. Va garantita in ogni caso, e il legislatore deve introdurre gli strumenti giuridici affinché chi sbaglia paghi. Ciò che mi premeva mettere a fuoco nell’articolo è il nesso che è stato creato fra autonomia e possibilità, per le regioni ricche, di trattenere il denaro sul loro territorio, a detrimento della solidarietà interregionale e quindi dell’equità. Se qualcuno pensa che ho detto delle falsità rispetto a questo aspetto sono disposto a esaminare le critiche. Altrimenti siamo sul terreno del contenuto sgradito perché non coincidente con le proprie convinzioni politiche e sociali e va annoverato come tale.

Francesco Gesualdi

30/12/2024

Alla risposta di Francesco, mi permetto di aggiungere una notizia apparsa su Avvenire del 28 gennaio, a firma di Cinzia Arena. «L’Italia a due velocità ha redditi e tenori di vita sempre più distanti. A dirlo l’Istat nel suo Report sui conti economici territoriali relativo al 2023. Nelle regioni del Sud il reddito disponibile delle famiglie per abitante è poco più della metà di quello di chi vive nelle regioni più ricche».

Una scelta controcorrente

Spett. Redazione,

colgo l’invito a scrivere alla rubrica «Noi e voi». Da anni apprezzo la rivista MC per la vastità e la profondità dei temi trattati, difficilmente rintracciabili su altri mezzi di informazione. Un aspetto sicuramente unico è la totale assenza della pubblicità e sono convinto che questa scelta stia alla base della libertà di espressione. È una scelta controcorrente. Oggi la quasi totalità delle fonti di informazione (giornali, radio, tv, social, ecc.) afferma che senza i soldi della pubblicità non è possibile sopravvivere. L’argomento è molto più complesso di quanto io possa conoscere, ma sono convinto che dall’abuso della pubblicità ci si debba difendere. È una nostra responsabilità. Gradirei un vostro commento e magari un approfondimento con un servizio dedicato.

Luigi Veronesi

Milano, 27/11/2024

Caro Luigi,

grazie per quanto scrivi, per il tuo apprezzamento e per il tuo incoraggiamento.

Abbiamo fatto la scelta di non avere pubblicità per essere coerenti con il nostro tipo di pubblicazione e per rispetto dei nostri lettori e sostenitori. Questo pur rendendoci conto che la maggior parte delle pubblicazioni possono offrirsi a un prezzo accessibile grazie alle pubblicità che vengono pagate collettivamente dai consumatori dei prodotti pubblicizzati.

La nostra rivista è inviata agli amici e sostenitori delle nostre missioni e dei nostri missionari e si sostiene grazie a voi e alle vostre offerte. Strumento per dire grazie del supporto, vuole anche essere uno spazio per condividere un cammino e un impegno, quello di costruire un mondo secondo le regole dell’amore e non quelle del consumismo, del potere o dello sfruttamento. La nostra rivista non è fine a se stessa, ma esiste per essere voce dei nostri missionari e ancor più di ogni persona con la quale essi vivono. Per esserlo, cerca di informare accuratamente per coinvolgere nella corresponsabilità, aiutando a capire la realtà, a vederla con gli occhi dei poveri, a conoscere la bellezza della vita e della cultura di altri popoli. Lo scopo è quello di partecipare insieme a un mondo interconnesso dove ognuno è soggetto attivo di cambiamento in modo libero e gratuito. Questo rapporto di fiducia, libertà e gratuità è lo stile che caratterizza la nostra rivista fin dalla sua fondazione.

In un mondo dove si va di fretta, dove le notizie si consumano e si svendono ai like o al numero delle visualizzazioni, dove sono spesso talmente mescolate alla pubblicità che fai fatica a distinguere l’una dalle altre, la nostra scelta è quella dell’approfondimento, della documentazione ragionata, della ricerca faticosa delle verità. «Slow pages», pagine lente, ci definiamo, non show pages guarda e fuggi.

Non so quanto ci riusciamo, ma la risposta di voi lettori è sempre di grande incoraggiamento. Grazie.

Non diamo neppure per scontato che le cose saranno sempre così. Ci rendiamo perfettamente conto che le nuove generazioni non sono molto interessate alla carta stampata.

Per noi la solidarietà con i poveri e il sostegno alla missione non sono un’operazione commerciale, ma un gesto bello che nasce da un cuore libero.

Lettere e informazione

Buona giornata a voi.

Mi ricollego alla nota apparsa in queste pagine sul numero di Novembre 2024 inerente alla contrazione significativa di lettere da parte dei lettori di MC per condividervi un pensiero più generale: questa vostra osservazione, a mio modesto avviso, è sintomo di un problema di carattere più ampio, che sintetizzo di seguito.

► Da un mondo, di pochi decenni fa, nel quale l’informazione era da scoprire e da ricercare, talvolta anche con fatica, si è passati a uno attuale nel quale l’informazione abbonda, a prescindere dalla affidabilità, qualità e, soprattutto, utilità effettiva della medesima.

► Il tempo di ciascuno di noi, da impiegare a discrezione personale e connessa responsabilità, dovrebbe cominciare dalle cose importanti, nell’interesse dell’evoluzione della nostra società, del rispetto della nostra coscienza, dei nostri affetti nonché dei nostri impegni lavorativi o di altre attività socialmente utili: la famiglia, i nostri cari, le necessità primarie nostre e degli altri, nonché tutto ciò che serve per costruire un’attività quotidiana seria, che valorizzi l’umanità.

► Dalla concretezza di tali contenuti si passa oggi sovente alla superficialità, in quanto la finezza della tentazione alla comunicazione «spiccia» è sempre più diffusamente legata ai tempi stretti e si manifesta in una pletora di dispositivi e app che l’assecondano: vale a dire che si passa dalla sostanza all’apparenza

(valutata in like e numero di

followers, ndr).

► Cosa fare? Ricordare e ricordarci che esiste la sostanza, che passa attraverso il documentarsi, capire a fondo i problemi, sapere e saper fare.

► Un contadino dei miei luoghi, comunque a ridosso di una grande città, non molto tempo fa notava in un breve dialogo: «Molti ragazzi (ma anche adulti, dico io) passano oggi il tempo a scriversi cosa fanno e cosa hanno fatto: ma, alla fine, cosa hanno fatto?».

► È, dunque, importantissimo il ruolo di MC, giacché scarseggiano anche le guide etiche della società, con l’effimero così saturante la nostra quotidianità, con tanti granelli che lasciano il tempo che trovano: le guide sono le persone devote alla fede – a partire dai religiosi nelle loro varie declinazioni (sacerdoti, frati, diaconi, filosofi etici), ma anche laici – con le loro parole e i loro scritti; ci riportano con i piedi per terra, nei fatti, pur con gli occhi al cielo, negli obiettivi, così da non appiattirci su una moltitudine di messaggi che, come la sabbia, fanno scivolare il nostro tempo tra le dita.

In sintesi: nulla di nuovo sotto il sole se leggiamo i tempi correnti con le virtù cardinali; si tratta semplicemente di usare la prudenza nella tentazione moderna di leggere e trasmettere l’effimero (spesso via chat) e tenere il timone dritto sugli obiettivi importanti della vita, per i quali naturalmente MC fornisce un ottimo viatico.

Complimenti ed auguri.

Bruno Dalla Chiara

15/01/2025

Grazie Bruno per la tua riflessione che offre un contributo davvero interessante.

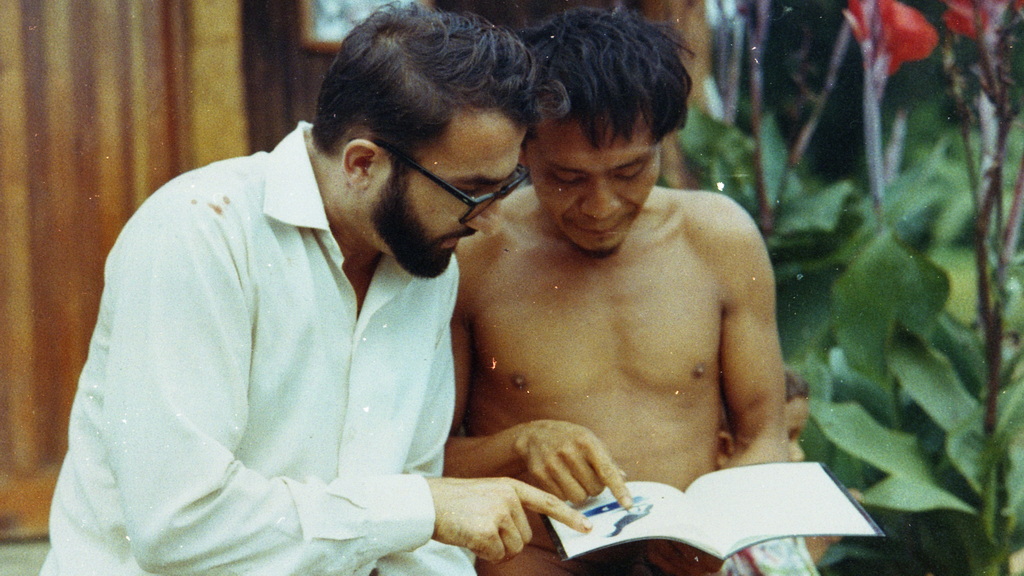

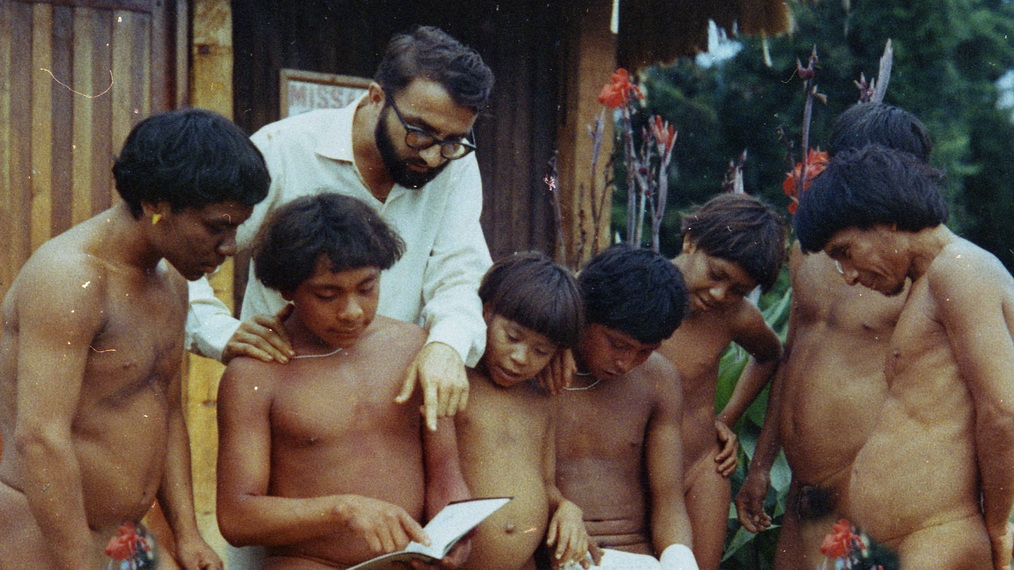

Padre Giovanni Saffirio

Quando arrivò, all’inizio del 1968, ricordo che stava facendo il primo tirocinio a Boa Vista nella sede della Prelazia di Roraima, e poiché ero là, lo invitai a venire con me alla fazenda Santa Adelaide, a sud della città, sulla riva del Rio Branco, per svagarsi un po’ dal lavoro che consisteva specialmente nel produrre certificati di battesimo, di matrimonio, e simili. Per questo consultava libroni usati per questo fine, anche quelli compilati dai Benedettini prima dell’arrivo dei Missionari della Consolata nel 1948. Un tirocinio che anch’io avevo fatto.

Quando arrivammo alla fazenda, ci vennero incontro i familiari del vaqueiro, e padre Giovanni si affrettò a presentarsi dicendo: «Sou o Padre mais noivo da Prelazia». Naturalmente vi fu una risata generale. Confondere noivo (fidanzato) con novo era realmente facile.

Non saprei proprio come parlare di padre Saffirio. Potrei dire che aveva un’innata capacità di fare disegni e scritte che aveva maturato anni prima già nel seminario. La mise in pratica anche nella elaborazione di alcune pubblicazioni ciclostilate della Prelazia di quell’epoca.

![]() Quando mi avvisarono che era stato destinato all’attività con gli Yanomami, suggerii che invece di mandarlo per la prima esperienza al Rio Ajarani, una presenza tra gli indios iniziata da padre Bindo Meldolesi, come avevano pensato, lo mandassero a passare un po’ di giorni al Catrimani, con me, perché avrebbe sofferto di meno, dato che lì avevamo almeno una baracca.

Quando mi avvisarono che era stato destinato all’attività con gli Yanomami, suggerii che invece di mandarlo per la prima esperienza al Rio Ajarani, una presenza tra gli indios iniziata da padre Bindo Meldolesi, come avevano pensato, lo mandassero a passare un po’ di giorni al Catrimani, con me, perché avrebbe sofferto di meno, dato che lì avevamo almeno una baracca.

E così fu fatto. Si trattava di inserirvi un nuovo missionario, e con una certa urgenza, perché io ero da solo, padre Bindo non se la sentiva più e padre Giovanni Calleri era assente per via della spedizione di soccorso agli indios minacciati dalla strada Perimetrale Nord che era in costruzione.

Al Rio Ajarani ci andai io, e fu l’ultima volta prima che ci arrivasse la Perimetrale Nord. Mentre ero là, e ci rimasi due mesi, seppi dalla Voz da América che padre Calleri e la sua spedizione tra i Waimiri-Atroari era stata massacrata. Era il primo novembre 1968.

Al Catrimani, tra gli Yanomami, padre Giovanni finì per restarci vari anni, anche se quasi mai eravamo insieme. Ci alternavamo. Naturalmente aveva imparato la lingua yanomae. Era una persona generosa, schietta e amante dell’allegria. Dopo vari anni di dedizione, si gettò nello studio dell’antropologia, nella quale forse sperava di trovare nuove idee e lumi che potessero aiutarlo a risolvere i dubbi che si erano accumulati sulle finalità del suo darsi da fare, apparentemente con pochi risultati pratici. Per questo nel 1977 andò negli Stati Uniti per fare un master e un dottorato in antropologia a Pittsburgh con il famoso professor Napoleon Chagnon (1938-2019).

Ritornò a Roraima nel 1985 e vi rimase fino al 1995, alternando la permanenza al Catrimani con responsabilità di superiore e amministratore dei missionari a Boa Vista. Chiamato in Canada nel 1996, rimase in Nord America fino al 2012, quando tornò a São Manoel nello stato di São Paolo in Brasile, dove rimase fino a che ha ricevuto la sua ultima chiamata l’11 ottobre 2024.

fratel Carlo Zacquini,

Boa Vista, 14/01/2025

Contiamo di tornare presto a raccontarvi di padre Giovanni Saffirio, che ora riposa in pace a São Paolo, in Brasile.