Siccità, fame e guerra: il mondo a un bivio

Dal punto di vista climatico, l’estate 2022 è stata complicata. La siccità si è aggiunta alla guerra in Ucraina, spingendo quasi 50 milioni di persone, specialmente nel Corno d’Africa, sull’orlo della carestia. Intanto, le negoziazioni per il clima in vista della Cop27 non fanno progressi e il Programma alimentare mondiale fatica a trovare i fondi per assistere chi è in difficoltà.

La Cop27, o Conferenza delle parti aderenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si svolgerà a Sharm El-Sheikh, in Egitto, dall’8 al 17 di novembre@. Purtroppo, le premesse non sembrano per il momento incoraggianti.

Qualcosa di più potrebbe uscire dai lavori preparatori della Pre-Cop27 previsti questo mese, magari sulla spinta dei dati pubblicati a settembre dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Ipcc, nell’acronimo inglese) nel Rapporto di sintesi del suo sesto ciclo di valutazione@, ma anche la Conferenza sul clima di Bonn dello scorso giugno si era conclusa con pochi progressi.

Quella di Bonn è stata la prima occasione di incontro per le parti dopo la Cop26 di Glasgow del 2021. Uno dei suoi obiettivi principali era quello di definire un programma concreto per realizzare i tagli alle emissioni decisi dai paesi del mondo a Glasgow. Invece, riferiscono diverse fonti, fra cui la Bbc, la negoziazione ha subito uno stallo: sul tema delle perdite e dei danni, infatti, le parti non hanno trovato un accordo.

I paesi in via di sviluppo chiedono che Unione europea e Stati Uniti mettano loro a disposizione i fondi necessari a contrastare i danni che il cambiamento climatico sta già provocando nei loro territori. Essi ritengono le due potenze mondiali le principali responsabili delle emissioni che hanno portato all’attuale situazione. Dal canto loro, Usa e Ue respingono queste richieste, temendo che se accettassero di pagare per le emissioni storiche, potrebbero trovarsi costretti a farlo per decenni, se non secoli@.

A complicare il quadro vi è poi la posizione della Cina, oggi principale responsabile delle emissioni con dieci miliardi di tonnellate all’anno, un quarto del totale globale@. La Cina, infatti – ricorda Ferdinando Cotugno sul quotidiano Domani -, per la Convenzione Onu per i cambiamenti climatici, risulta ancora nell’elenco dei paesi in via di sviluppo, come nel 1992, e da quella posizione conduce le trattative sul clima «come (presunto) campione dei paesi in via di sviluppo».

Il cambiamento climatico è già qui

«Il sistema», riporta il pezzo di Cotugno citando le parole dell’esperto della rete Climate action network, Harjeet Singh, «ha i soldi per te, paese in via di sviluppo, se vuoi mettere i pannelli solari, ha i soldi per te se vuoi migliorare l’efficienza termica della tua casa, ma non ha i soldi per te se invece i cambiamenti climatici distruggono la tua casa. Parliamo di azione per il clima, ma le persone stanno soffrendo già oggi, stanno annegando, e noi gli diciamo: non vi possiamo aiutare, ma se sopravviverete, forse vi aiuteremo a prepararvi meglio per la prossima volta»@.

Oggi, a essere distrutte, sono sempre più anche le «case» europee e statunitensi: nel nostro continente, l’estate scorsa è stata la più calda degli ultimi 500 anni@, mentre uno studio della rivista Nature, già a febbraio scorso, indicava il ventennio 2000 – 2021 come il più secco da 1.200 anni a oggi per gli stati sudoccidentali degli Usa@.

Quanto all’Africa, fra Etiopia, Kenya e Somalia, lo scorso agosto erano 22 milioni le persone che avevano difficoltà a trovare sufficiente cibo. Un numero quasi doppio rispetto ai 13 milioni in difficoltà a inizio anno, mentre le persone che non avevano accesso ad acqua pulita erano passati dai 9,5 milioni di febbraio ai 16,2 milioni di agosto.

La maggior parte degli abitanti del Corno d’Africa, riporta Unicef@, dipende dall’acqua fornita da venditori che la trasportano su camion o carretti trainati da asini, e nelle zone più duramente colpite dalla siccità molte famiglie non possono più permettersi di comprarla: ad esempio, il prezzo dell’acqua in Kenya ha subito fra gennaio 2021 e lo scorso agosto aumenti fino al 400% a Mandera, nel Nord del paese, e del 260% a Garissa, città a poco meno di 400 chilometri a Est della capitale Nairobi.

Le difficoltà del Wfp

La regione del Corno d’Africa sta sperimentando la peggiore siccità degli ultimi quarant’anni perché, per quattro volte consecutive, la stagione delle piogge è stata troppo scarsa di precipitazioni e, secondo le previsioni, sarà così anche la prossima. «Ancora non si vede la fine di questa crisi», ha avvertito lo scorso agosto David Beasley, direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (World food programme, Wfp), «perciò dobbiamo trovare le risorse che servono per salvare vite umane e impedire alle persone di arrivare a livelli di fame catastrofici».

Le risorse che servono sarebbero circa 418 milioni di dollari per i prossimi sei mesi, ma ottenerli è più difficile anche a causa della guerra in Ucraina, che sta avendo conseguenze dirette sulla capacità del Wfp stesso di ottenere il cibo da distribuire nelle emergenze umanitarie, innanzitutto, in termini di forniture. Nel rapporto sull’approvvigionamento di cibo del 2021@, infatti, si legge che sia Ucraina che Federazione Russa erano fra i primi dieci fornitori dell’agenzia Onu: su 4,4 milioni di tonnellate di cibo, quasi un quinto – principalmente grano e piselli – venivano dalla prima e il 5,5% dalla seconda, che forniva grano, farina di grano, olio vegetale e legumi.

Inoltre, il Wfp prevedeva a marzo scorso che l’incremento dei prezzi del grano causati dalla guerra avrebbero determinato su base mensile un aumento di circa 23 milioni di dollari nei propri costi di approvvigionamento, che si aggiungevano ai +6 milioni di dollari al mese per maggiori costi di trasporto e ai +42 milioni di dollari di costi in più che l’agenzia già stava registrando rispetto al 2019, per un totale di 71 milioni di dollari al mese di aumento@.

Per questo la partenza dal porto di Odessa della prima nave con 23mila tonnellate di grano diretta in Etiopia, resa possibile dall’accordo Black sea grain

initiative sottoscritto da Ucraina e Russia con la mediazione di Turchia e Nazioni Unite, è stata accolta con sollievo@.

«Per fermare la fame nel mondo non basterà l’uscita delle navi dall’Ucraina – dice Beasley -, ma con il grano ucraino di nuovo sul mercato globale abbiamo la possibilità di impedire a questa crisi di aggravarsi ancora».

La guerra in Ucraina e l’insicurezza alimentare

Ma le conseguenze della guerra in Ucraina vanno oltre le difficoltà del Wfp, e si traducono in insicurezza alimentare per molti paesi in via di sviluppo. Alcuni di questi, riportava l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, Fao, in una nota informativa di giugno@, hanno una significativa dipendenza dal grano russo e ucraino. L’Eritrea, ad esempio, importa tutto il proprio grano dai due paesi, la Somalia dipende da questi per circa il 93%, il Pakistan importa circa la metà del suo grano dall’Ucraina e circa un quinto dalla Russia.

Al di là della dipendenza diretta dalle importazioni di cibo, che peraltro alcuni commentatori come Ibrahima Coulibaly, della Rete coltivatori dell’Africa occidentale (Roppa), giudicano irrilevanti@, le conseguenze del conflitto riguardano l’aumento dei prezzi e l’inflazione in generale.

La riduzione della produzione agricola e i blocchi nella zona del Mar Nero, si legge in un aggiornamento pubblicato dal Wfp a giugno@, insieme alle restrizioni commerciali, hanno portato a una ridotta disponibilità di prodotti essenziali e a un forte aumento dei prezzi globali dei cereali: rispetto ai prezzi di gennaio 2022, a maggio l’incremento era stato del 48,6% per il grano, del 28,7% per il mais e del 9,3% per il riso, con implicazioni sui prezzi in tutta l’Africa orientale.

L’aumento dei prezzi del carburante e dei generi alimentari ha, inoltre, spinto al rialzo il tasso di inflazione, riducendo il potere d’acquisto delle famiglie, soprattutto di quelle più povere.

Sempre a causa di sanzioni e aumenti dei costi di produzione, i prezzi globali dei fertilizzanti sono aumentati di quasi il 30% dall’inizio del 2022. Si è così ridotta la quota di fertilizzanti importati in Africa orientale, in coincidenza, fra l’altro, con il picco della principale stagione di semina, quella di marzo-aprile-maggio. Secondo le stime del Wfp, questo potrebbe determinare una diminuzione dei raccolti del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

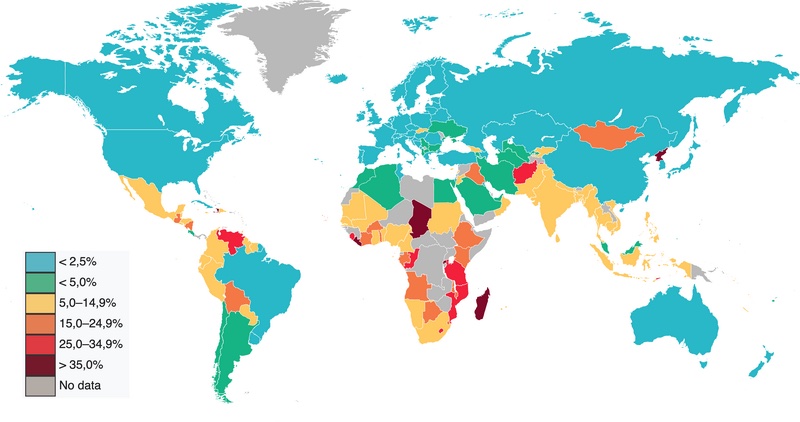

La pandemia da Covid-19 aveva già fatto aumentare di 161 milioni il numero di persone che soffrivano la fame e, secondo la Hunger Map 2020 (mappa della fame) del Wfp, se l’attuale tendenza continua, nel 2030 le persone affamate saranno 840 milioni@.

Questi calcoli non tengono però in considerazione la guerra, il cui impatto può essere per ora solo stimato: nelle simulazioni della Fao, considerando il calo nelle esportazioni previsto dall’Ucraina e dalla Federazione Russa nel 2022 e 2023 e ipotizzando che la disponibilità globale di cibo non verrà compensata con derrate prodotte altrove, nel 2023 il numero di persone denutrite nel mondo potrebbe aumentare di quasi 19 milioni@.

Clima e guerre, un nodo sempre più stretto

La guerra in Ucraina, spiega Champa Patel, che si occupa del futuro del conflitto con il gruppo di ricerca International crisis group, nel suo podcast War & peace@, spiega che la guerra ha anche un impatto negativo sulla lotta al cambiamento climatico, perché il ritorno parziale di molti paesi occidentali a fonti di energia fossili per liberarsi dalla dipendenza dal gas russo, rallenta il cammino verso il raggiungimento degli obiettivi climatici, a cominciare dalla riduzione delle emissioni.

Raggiungere questi obiettivi, spiega Patel, è a sua volta «necessario per evitare che il cambiamento climatico abbia effetti catastrofici, soprattutto in quei paesi che sono già fragili o in conflitto». Il clima non provoca le guerre in modo diretto, ma agisce da «moltiplicatore della minaccia e contribuisce al conflitto esacerbando tensioni che esistono già».

C’è poi un aspetto della guerra e del suo incidere sul clima che a oggi è misurato in modo impreciso: le emissioni del settore militare. Axel Michaelowa, fondatore dell’agenzia di consulenze tedesca Perspectives climate group, ha spiegato all’emittente pubblica Deutsche Welle che le emissioni militari possono raggiungere centinaia di milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno. «Le emissioni annuali dirette dei comparti militari in grandi paesi come Stati Uniti e Regno Unito raggiungono l’1% del totale nazionale», la maggior parte per il funzionamento di aerei da combattimento. Altre derivano anche dalla distruzione delle riserve di carbonio durante le guerre, mentre le emissioni indirette per ricostruire città e infrastrutture dopo un conflitto possono facilmente superare i 100 milioni di tonnellate di CO2: circa un quarto dei gas serra emessi dall’Italia@.

Chiara Giovetti