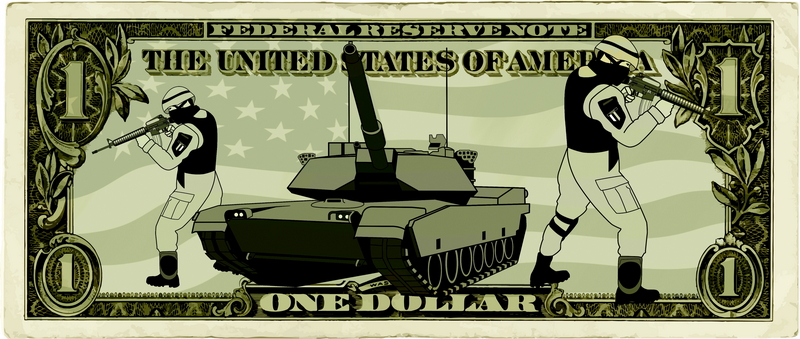

I costi degli eserciti

La spesa militare continua a crescere. Nei paesi ricchi come in quelli poveri. I soldi vengono sottratti alla sanità, all’istruzione, alla sicurezza sociale. Un domani senza eserciti rimane un sogno lontano.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, oltre due miliardi di persone non dispongono di servizi idrici sicuri, mentre quattro miliardi non dispongono di servizi igienici adeguati. La Banca mondiale stima che, per garantire questi servizi minimi a tutti, basterebbero 450 miliardi di dollari. Ma non si trovano, e così gli obiettivi sanitari dichiarati dall’Agenda 2030 rischiano di rimanere lettera morta. In realtà, i soldi ci sono, ma si preferisce spenderli per altri scopi, per obiettivi di morte.

la spesa militare

Il Sipri, l’istituto di Stoccolma per la ricerca sulla pace, ci informa che, nel 2021, la spesa militare mondiale ha raggiunto 2.113 miliardi di dollari, lo 0,7% in più di quanto speso nel 2020 e il 12% in più di quanto speso nel 2012. In termini assoluti, il paese con la spesa militare più alta sono gli Stati Uniti che, nel 2021, hanno investito 801 miliardi di dollari, pari al 38% dell’intera spesa mondiale. Seguono Cina con 293 miliardi, India (76), Gran Bretagna (68), Russia (66). Vale la pena precisare che il 54% della spesa militare mondiale è sostenuta dalla Nato, l’alleanza di cui fanno parte ventisei paesi europei, oltre a Stati Uniti, Turchia e Canada. Non esistono sul pianeta altre alleanze così strutturate.

Oltre che in termini monetari, ci sono altri due modi per rappresentare la spesa militare: in rapporto al Prodotto interno lordo (Pil), ossia alla ricchezza complessiva prodotta nel paese, e in rapporto alla spesa pubblica. A livello globale, nel 2021 la spesa complessiva in rapporto al Pil è stata del 2,2%. Ma con profonde differenze fra singoli paesi. Da questo punto di vista, il primato tocca all’Oman col 12%, seguito da Arabia Saudita (7,7%), Israele (5,6%), Usa (4,5%), Russia (3,7%).

La spesa militare si valuta anche in rapporto alla spesa pubblica, perché è sui bilanci pubblici che essa va a gravare. Ci sono paesi che, pur avendo una bassa spesa militare in termini assoluti, dimostrano di avere una grande propensione per gli armamenti perché vi dedicano una parte cospicua delle proprie entrate pubbliche, pur molto magre. Un esempio è l’Eritrea che, secondo la Banca mondiale, nel 2020 ha destinato all’esercito il 31% del bilancio statale. Ma si può citare anche l’Armenia che ha speso in armi il 16% delle entrate fiscali, o il Ciad che si attesta al 15,6%, e l’Uganda al 13%. Tutti paesi molto poveri con gravi problemi, perché è dimostrato che più si spende in armi, meno soldi rimangono per sanità, istruzione, sicurezza sociale.

Se abbandoniamo i paesi minori e veniamo alle vere grandi potenze militari, troviamo che il paese che dedica alle armi la percentuale più alta di risorse pubbliche è la Russia per una percentuale pari all’11,4%. Seguono l’India (9,1%), gli Stati Uniti (7,9%), la Cina (4,7%), la Gran Bretagna (4,2%).

Le spese militari in Italia

Quanto all’Italia, reperire dati completi sulla spesa militare non è semplice perché alcune voci di costo sono inserite nei bilanci di ministeri diversi da quello della Difesa (da ottobre guidato da Guido Crosetto, consulente e imprenditore del settore militare, ndr). Ad esempio, le spese per le missioni militari all’estero sono inserite nel bilancio del ministero dell’Economia e delle finanze (Mef), mentre alcune somme utili ad acquistare nuove navi o nuovi aerei, prodotti da imprese italiane, sono inserite nel bilancio del ministero per lo Sviluppo economico (Mise). Mettendo insieme tutte le voci, lo stesso ministero della Difesa conferma che, per il 2022, la spesa militare complessiva è fissata in 28,875 miliardi di euro, per il 61% a favore del personale, per il 27% destinati all’ottenimento di nuovi sistemi d’arma, per il 12% per l’acquisto di materiale d’uso corrente.

In termini percentuali, attualmente la spesa militare italiana rappresenta il 3,5% della spesa pubblica complessiva e l’1,6% del Pil nazionale. Ma il 16 marzo 2022 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il governo ad aumentare la spesa militare fino al 2% del Pil, presumibilmente entro il 2028. Tradotto in moneta suonante dovremo aspettarci una crescita stimabile in 10 miliardi di euro realizzata, con tutta probabilità, a scapito di altri comparti, magari la sanità, l’istruzione o le pensioni. La conclusione sarà che dedicheremo alla spesa militare il 4,5% dell’intero gettito fiscale solo perché «ce lo chiede la Nato».

Armi e inquinamento

Abbiamo l’abitudine di misurare il comparto militare solo in termini monetari, ma i soldi non danno la vera dimensione del danno che ci procura l’apparato militare. Lasciando da parte la perdita di vite umane e la distruzione di infrastrutture che si verificano quando le armi parlano, non dobbiamo dimenticare che produrre armi e anche solo limitarsi a compiere esercitazioni, comporta un grande consumo di risorse e rilascio di inquinanti. Uno studio della Commissione europea del 2016 sull’industria bellica, sostiene che la produzione di aerei, navi, mezzi meccanici, necessita dell’apporto di trentanove diverse materie prime, fra cui primeggiano alluminio, titanio, rame, cromo, berillio, litio. Tutti materiali con un pesante zaino ecologico, in quanto lasciano dietro di loro grandi quantità di detriti e inquinanti. Ad esempio, per ottenere una tonnellata di alluminio ci vogliono 4,8 tonnellate di bauxite, la quale, a sua volta, richiede l’estrazione di terra e rocce pari a una volta e mezzo il suo peso. E non è tutto perché il passaggio da bauxite ad alluminio richiede non solo una considerevole quantità di energia, ma anche l’apporto di numerosi materiali che però non rimangono nel prodotto finito. In conclusione, il Wuppertal Institute calcola che ogni tonnellata di alluminio lascia dietro di sé 8,6 tonnellate di materiale esausto. Se effettuassimo lo stesso tipo di calcolo per tutti i materiali utilizzati, scopriremmo che, dietro a ogni nave, ogni aereo, ogni carro armato, si celano montagne di scarti. Purtroppo, la produzione di armi è avvolta da una cortina di segretezza che rende difficile ogni tipo di indagine, per cui certe informazioni non le avremo mai. Ciò non di meno alcuni ricercatori hanno provato a valutare il contributo degli eserciti alle emissioni di anidride carbonica. Basandosi sui dati forniti dal Pentagono relativi ai consumi energetici, la professoressa Neta Crawford ha calcolato che l’esercito statunitense produce annualmente 59 milioni di tonnellate di anidride carbonica, una quantità pari a quella emessa da intere nazioni come Svezia o Svizzera. Ma l’ammontare si moltiplica per cinque se ci aggiungiamo le emissioni rilasciate dall’industria delle armi statunitense. La conclusione è che, a livello mondiale, eserciti e produttori di armi, messi assieme, contribuiscono al 6% delle emissioni globali di anidride carbonica.

Integrità e valori

Di fronte a un simile dispiegamento di mezzi, consumo di risorse e produzione di rifiuti, la domanda che sorge spontanea è: «Perché lo facciamo?». La risposta è che gli eserciti servono per difendere la nostra integrità territoriale e i nostri valori, in particolare democrazia e libertà, valori a cui terremmo così tanto da sentirci perfino autorizzati a guerre di aggressione pur di vederli trionfare. Ma tutti sanno che si tratta di motivazioni parziali, se non di paraventi per ragioni ben più venali. Il dato da cui partire è che il sistema economico in cui viviamo, il capitalismo, è aggressivo per costituzione. Il capitalismo è il sistema dei mercanti che hanno come fine l’accrescimento continuo dei profitti, possibile solo se c’è una crescita costante delle vendite. Ma queste possono crescere solo se si produce sempre di più. In altre parole, i mercanti hanno sempre avuto due esigenze: disporre di quantità crescenti di materie prime a basso costo e sbocchi di mercato sempre più vasti. Per queste due ragioni, il capitalismo ha sempre avuto una forte tendenza a virare verso il nazionalismo. Identificandosi con le imprese di casa propria, i governi hanno spesso utilizzato i propri eserciti per aggiudicarsi le risorse a buon mercato presenti nei territori altrui. L’Italia stessa fra le proprie missioni all’estero, ne annovera un paio che hanno come scopo la difesa delle attività estrattive di Eni: una in Libia, l’altra nel golfo di Guinea. E, mentre continuano le operazioni militari dal vecchio sapore colonialista, si è rafforzato il neocolonialismo che oggi si presenta con il volto dello scambio ineguale, del land grabbing, dello strangolamento finanziario. Fino a ieri, la lotta era per il carbone, il petrolio, i minerali ferrosi, oggi è per le terre agricole, i minerali rari, la biodiversità, l’acqua.

Globalizzazione e istinti nazionalistici

La storia coloniale ci ha insegnato che gli eserciti servono anche per spianare la strada alle imprese di casa propria affinché possano garantirsi nuovi sbocchi di mercato. Quando l’India venne conquistata dall’Inghilterra pullulava di artigiani che da tempo immemorabile producevano tessuti in cotone commercializzati in tutta l’area. Con grave danno per l’industria tessile inglese che chiese al governo di adottare ogni misura doganale e fiscale utile a mettere fuori gioco i produttori indiani. E gli artigiani che continuavano a resistere venivano puniti con il taglio delle dita. La repressione fu così violenta che nel 1834 lo stesso governatore inglese dichiarò che «le ossa dei tessitori imbiancano le pianure indiane».

Ci avevano detto che con la globalizzazione i cannoni avrebbero taciuto per sempre. L’adagio era che, permettendo alle imprese di collocare i propri prodotti ovunque nel mondo, di spostare la produzione dove appariva più conveniente, di trasferire i capitali dove erano garantiti maggiori vantaggi, avremmo creato un mondo più interdipendente e quindi più interessato a mantenere la pace. Ma le crescenti tensioni fra Usa e Cina e, da febbraio 2022, la guerra in Ucraina, che si rivela sempre più un conflitto fra Russia e Occidente, mostrano che la maggior internazionalizzazione degli affari non è sufficiente a sopire gli istinti nazionalistici dei governi i quali mostrano di voler fare di tutto per aprire la strada commerciale alle multinazionali battenti bandiera di casa propria.

Vari analisti hanno dimostrato che l’atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti del contenzioso Russia-Ucraina è stato condizionato dall’obiettivo di rompere il rapporto privilegiato che l’Europa aveva con la Russia rispetto al gas, in modo da trasformare il nostro continente in un acquirente del gas liquefatto fornito dalle imprese statunitensi.

Industrie belliche e governi

Va da sé, in ogni caso, che le più interessate a spingere gli stati verso scelte militariste sono le imprese che producono armi. L’ammontare totale del loro giro d’affari è avvolto nel mistero, ma il Sipri valuta che, nel 2020, le prime cento imprese mondiali di armi abbiano avuto un fatturato complessivo di 531 miliardi di dollari, una cifra superiore al prodotto interno lordo del Belgio.

Fra le prime cento, compaiono anche le imprese italiane Leonardo e Fincantieri. Leonardo si colloca al 13esimo posto della graduatoria mondiale ed appartiene per il 30% al ministero dell’Economia. Fincantieri si colloca al 47esimo posto ed appartiene per il 71% alla Cassa depositi e prestiti.

Come tutte le imprese, anche quelle di armi hanno bisogno di uno sbocco di mercato che per loro è rappresentato dalle guerre e dalle scelte di riarmo da parte degli stati. Per cui fanno di tutto per ottenere questo doppio risultato.

Non a caso i produttori di armi mantengono rapporti continui con i ministeri della difesa e spendono fiumi di denaro per ottenere dai governi scelte a vantaggio delle proprie attività. Secondo Open secrets, nei soli Stati Uniti, negli ultimi 20 anni, le industrie belliche hanno speso 285 milioni di dollari per contributi alle campagne elettorali e ben 2,5 miliardi per spingere le istituzioni statunitensi a compiere scelte politiche e finanziarie favorevoli ai propri interessi. Quanto all’Unione europea, i numeri ufficiali, risalenti al 2016, dicono che le prime dieci imprese di armi spendono oltre cinque milioni di euro all’anno e dispongono di trentatré lobbisti a libro paga per esercitare pressione sulle istituzioni di Bruxelles.

Per vivere senza eserciti

È possibile avere un mondo senza eserciti? Qualche stato lo sta facendo. Un esempio è il Costa Rica che, guarda caso, si trova ai primi posti nella graduatoria dell’indice di sviluppo umano. Segno che chi non spende in armi ha più soldi per migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Vivere senza esercito è possibile, ma servono almeno tre passaggi. Primo: bisogna mettere al bando le industrie di armamenti. Secondo: occorre perseguire un modello di economia basato sulle energie rinnovabili e sulla sobrietà in modo da ridurre la tentazione di sopraffare gli altri popoli per impossessarsi delle loro risorse. Terzo: bisogna ridurre il peso del mercato e ampliare quello dell’economia collettiva in modo da poter vivere anche senza dover conquistare i mercati altrui. La conclusione è che non può esserci pace senza un cambio di paradigma economico.

Francesco Gesualdi

![]()