Penisola Arabica:

(Cristiani) Come ospiti tollerati (ma speranzosi)

Nella veste di responsabile del vicariato apostolico dell’Arabia

meridionale, monsignor Paul Hinder conosce le difficoltà di vivere in paesi

dove l’islam è religione di stato e la sharia fonte del diritto. Emirati Arabi,

Oman e Yemen, quest’ultimo devastato dalla guerra civile, sono i paesi dove il

vescovo svizzero si muove. Paesi nei quali l’Arabia Saudita, nazione egemone dell’area,

non fa mancare la propria influenza. Con i soldi o con le armi.

I slam, sharia, petrolio, immigrati. Sono alcuni degli

elementi che hanno in comune i sette paesi che compongono la penisola arabica.

Tutti a parte lo Yemen, che non ha né petrolio né immigrati e che, per di più,

da oltre quattro anni è devastato da una cruenta quanto misconosciuta guerra

civile.

In quest’area domina l’Arabia Saudita, monarchia oscura (e

oscurantista) verso la quale quasi tutti i paesi – in primis, gli Stati Uniti di

Donald Trump – mostrano una deferenza spiegabile soltanto con le enormi

ricchezze di cui essa può disporre. È Riad che guida la coalizione che combatte

in Yemen. È Riad che ha imposto un duro embargo contro il riottoso (ma

altrettanto ricco) Qatar. È Riad che ha fatto assassinare il giornalista

dissidente Jamal Khashoggi. È Riad che, dietro le quinte, trama nella guerra di

Siria e per l’isolamento dell’Iran sciita.

Nella penisola arabica, dal 2011 opera monsignor Paul Hinder, vescovo svizzero

di 76 anni. Il suo ruolo è quello di vicario apostolico dell’Arabia

meridionale, che comprende Emirati Arabi, Oman e Yemen. Lo abbiamo incontrato

prima dell’annuncio della visita di papa Francesco negli Emirati (3-5 febbraio

2019).

Convivere con la sharia

Monsignor Hinder, in quali paesi della penisola arabica lei sta operando?

«Oggi

sono vicario apostolico degli Emirati Arabi Uniti (nella cui capitale, Abu

Dhabi, risiedo), del sultanato di Oman e della repubblica dello Yemen. Dal 2005

al 2011 ero vicario anche di Arabia Saudita, Bahrein e Qatar. Poi la Santa Sede

ha fatto una riorganizzazione territoriale di tutta la penisola per avere una

suddivisione più ragionevole».

Come si vive in paesi dove la sharia è la principale fonte del diritto?

«Tutto

dipende da come essa è applicata nella pratica. È chiaro che ci sono vari modi

di interpretarla e applicarla. La sharia non è soltanto tagliare le mani o la

testa. Anche se capita ancora. Per esempio, in Arabia Saudita».

Non si tratta quindi di una esagerazione giornalistica?

«Non

lo è, ma questo non significa che sia l’atteggiamento generale. La sharia è

tutto quello che noi consideriamo diritto civile, quello che regola le cose

della famiglia, della proprietà, eccetera. Anche io sono andato alla “Corte

della sharia” per delle firme. Non è una cosa di cui avere paura: è il modo per

regolare i rapporti in una società musulmana. Chiaro che, per noi cristiani, ci

sono dei limiti nella libertà religiosa che, in questi paesi, non è

riconosciuta come una libertà propria della persona. E poi la libertà del

culto, di svolgere cioè le liturgie, è limitata. Come in Arabia Saudita dove

non esistono chiese, che invece esistono in tutti gli altri stati».

Intende dire che, a tutt’oggi, in?Arabia Saudita non esistono strutture

adibite a chiese?

«No,

anche dopo la visita del cardinale maronita (nel novembre 2017 il cardinale

Bechara Rai, patriarca dei maroniti, ha incontrato re Salman a Riad, ndr). Forse un domani, ma personalmente

nutro ancora dubbi. Ci sono – va precisato – delle comunità, formalmente rette

dal vescovo incaricato. Informalmente esistevano anche quando ero ancora

vescovo io. Ci sono messe celebrate in case private in modo discreto. Questo è

tollerato in quanto non disturba altri».

Oman, Emirati Arabi, Yemen sono paesi in cui esistono le chiese intese come

costruzioni?

«Esistono

ma per esempio senza campanili, senza croci esterne visibili dalla strada. Poi

all’interno sono come le chiese di qui, anche se non della stessa qualità

estetica e culturale. La chiesa di St. Mary di Dubai ha posto per 2mila fedeli

ed è ancora troppo piccola. Quella in Qatar, che avevo costruito io quando ero

vescovo, può ospitare 2.700 persone sedute. Nello Yemen, a causa della guerra,

le chiese sono in gran parte o parzialmente distrutte. In questo momento

inoltre non ci sono sacerdoti, e comunque non sono posti sicuri per i fedeli.

Quindi, la vita comunitaria dei pochi cristiani che stanno nello Yemen è

sospesa. C’è una comunità di suore di Madre Teresa che continua a lavorare, a

dare testimonianza a Sanaa in un modo veramente ammirevole».

Monsignore lei ha accennato allo Yemen, un paese dove è in atto una guerra

molto cruenta, anche se ignorata dai media internazionali. Dal suo punto di

vista, come può descrivere la situazione del paese?

«Anch’io

non so tutto perché è molto difficile avere delle informazioni affidabili di

quella zona. Ovviamente la gente al telefono non parla e anche quelli che

vivono nel paese non conoscono bene la realtà. Da una parte c’è la guerra e

dall’altra una pace relativa o almeno senza guerra. Dobbiamo considerare che lo

Yemen è sempre stato un paese in conflitto in questi ultimi decenni. Ricordo

che se ne parlava già quando io ero ragazzo. Il conflitto attuale si è

complicato dopo l’intervento del 2015 da parte dell’Arabia Saudita e dei suoi

alleati. Un intervento che ha esteso la guerra e che ha fatto cadere sulle

spalle della popolazione yemenita questa contrapposizione con l’Iran, anche se

quest’ultimo non è coinvolto nello stesso modo, cioè in maniera diretta.

Cosa

fare? Io credo che il problema basilare, a parte i conflitti interni, manca la

capacità di arrivare a un compromesso: nella cultura del mondo arabo, o vinci o

hai perso. Questa mentalità impedisce molto spesso di incontrarsi a metà strada

e così si continua pensando di avere la meglio. Nel caso dello Yemen penso che

nessuna delle parti arriverà alla vittoria. Credo che sia necessaria una

soluzione che si elabori a livello di Nazioni Unite, se i grandi poteri vogliono.

Il problema è che finora è mancata la volontà. Lasciano proseguire la guerra.

Mancano le informazioni. I belligeranti non vogliono sia conosciuto troppo bene

ciò che capita nel paese. A questo scopo non è consentita l’entrata dei

giornalisti. Anche se sappiamo che oggi circa 5 milioni di bambini sono a

rischio di morte per fame. Se capitasse che il porto di Al-Hudaydah (il

principale porto sul Mar Rosso, ndr)

dovesse essere chiuso, questa sarebbe la conseguenza. Poi non possiamo

dimenticare le malattie. Le strutture sanitarie sono in parte distrutte. Ci

sono rifugiati all’interno del paese, mentre sono relativamente pochi gli

yemeniti che riescono a espatriare. Una “fortuna” per l’Europa che di certo non

vuole questa gente».

Parliamo di una guerra che riguarda milioni di persone.

«Certo.

Lo Yemen non è un piccolo paese: conta circa gli stessi abitanti dell’Arabia

Saudita (circa 28 milioni, ndr) che però è molto più grande come superficie».

Monsignore, come mai si parla tantissimo della guerra in Siria e, al

contrario, si parla pochissimo di quella in Yemen? C’è una ragione particolare?

«Particolare

non lo so. Di sicuro la Siria è culturalmente più vicina a noi. Molti l’hanno

conosciuta come turisti. Anch’io, quando ero consigliere generale dei

cappuccini, ho frequentato molto la Siria. I poteri inoltre vedono la Siria

come una zona di conflitto più importante. Anche se, a lunga scadenza, lo Yemen

non sarà da meno».

Monsignore, torniamo sull’Arabia Saudita, il paese più potente della

regione. Ci può dire qualcosa sulla situazione attuale di quel paese? Le

aperture democratiche di cui si è parlato sono reali oppure sono soltanto un

maquillage pensato dai reali?

«Democratiche

non è il termine giusto, perché questa è una monarchia che prende le decisioni

in modo assoluto. Ora stanno avvenendo dei cambiamenti, ma – questo è un mio

giudizio – sono per la facciata, anche per dare l’impressione, a livello

internazionale, di una relativa apertura. Il fatto che le donne possano guidare

l’auto è stato considerato in Occidente come un miracolo. E lo è, ma non cambia

la vita della società. Ci sono delle donne saudite che lottano per una società

più aperta che sono messe in prigione. Una cosa che non possiamo dimenticare è

che c’è un matrimonio tra il wahhabismo (che è l’interpretazione più severa

dell’islam) e la famiglia Saud. È quasi impossibile che arrivino a un divorzio

altrimenti l’Arabia Saudita, nelle forme attuali, avrà grandi problemi. Per

questo non penso che il principe ereditario Mohammad bin Salman, che sembra

essere l’uomo forte, possa andare avanti troppo veloce. Vedremo cosa capiterà.

Piccoli cambiamenti ci sono, che riguardano anche i cristiani. Il potere della

polizia religiosa è stato limitato. Non sono più frequenti le sanzioni che

c’erano prima. Piccoli passi che rendono un po’ meno problematica la vita dei

cristiani. Sarebbe però sbagliato che l’Occidente pensasse che i cambiamenti

avverranno presto. Come accaduto ai tempi della primavera araba quando si pensò

che, nel giro di qualche mese, ci sarebbe stata la democrazia per tutti. Non è

possibile. Diamo il tempo a queste realtà della penisola arabica (come di altre

parti del mondo musulmano) di sviluppare a modo loro il sistema politico».

Monarchie inamovibili

La benevolenza degli Stati Uniti di Trump verso l’Arabia Saudita deriva da

questioni di business, da questioni geopolitiche, o da che altro secondo lei?

«Alla radice secondo me ci sono due cose

principali, una è sicuramente l’economia. Chiaro che essendo il petrolio sotto

il suolo dell’Arabia Saudita (e degli altri stati vicini), c’è un interesse

economico. D’altra parte, gli Stati Uniti hanno sempre visto nell’Arabia

Saudita un fattore di stabilità, non guardando se il regime garantisce o meno i

diritti umani. Quando ci sono di mezzo politica e business, gli stati

occidentali non guardano molto alla morale. Non voglio dare un giudizio ma fare

una constatazione che vale non soltanto per gli?Stati Uniti ma anche per i

paesi europei».

A suo personale giudizio, in questi paesi, il concetto di democrazia

nell’accezione che se ne dà in Occidente potrà mai esistere?

«Non

direi mai, ma sicuramente non in tempo breve. In questi paesi tutta la

struttura, anche tribale, è un impedimento. Senza dimenticare che queste

monarchie non vogliono perdere il potere. Ci saranno dei passi verso elementi

democratici della Shura, il parlamento islamico, che comunque non rappresenta

tutta la popolazione (i migranti ad esempio sono esclusi). Io mi aspetto una

condivisione più grande da parte della popolazione indigena e cittadina, questo

sì. Non a breve comunque, e come lo faranno non lo so. Non sarà una democrazia

come la conosciamo noi. C’è poi un altro elemento da non dimenticare: loro

guardano quello che succede negli Stati Uniti e in Europa o in altri posti e

non sono necessariamente entusiasti di ripetere quello che ci sta capitando.

Forse anche noi in Occidente dobbiamo riscoprire cosa vuol dire essere

democratici con responsabilità».

Questo discorso che ha fatto vale per tutti i paesi dell’area arabica o

soprattutto per l’Arabia Saudita?

«Direi

per tutti gli stati, ricordando che lo Yemen formalmente è una repubblica e non

una monarchia. Però abbiamo visto che non funziona se non rispettano certi

elementi della tradizione. Dovrebbero trovare il modo di combinare tradizioni

antiche con una modernizzazione nella condivisione del potere».

Prove di dialogo con l’islam

Monsignore lei crede che con l’islam sia possibile dialogare?

«Penso di sì e comunque non c’è altra scelta. Quando si

arriva ai contenuti delle nostre fedi diverse sicuramente si hanno dei problemi

enormi da superare, perché un dialogo comporta le competenze che io per esempio

non ho, dato che non sono esperto in islamologia. Sono capace di fare un

dialogo umano perché vivo in questa situazione, ho delle persone che conosco

che possono discutere su questo, ma non è un approfondimento delle posizioni

ideologiche che posso fare. Ci sono dei tentativi. Prima di tutto ci vuole la

conoscenza propria e dell’altro.?E poi trovare dei campi dove andare avanti

insieme, come la pacificazione in questi paesi che è una preoccupazione di

tutti. Ci saranno possibilità sul campo caritativo dove c’è una certa

collaborazione e dialogo. Poi c’è la questione di avere rispetto per l’altro,

rispettare l’altra religione nella sua qualità malgrado le debolezze che noi

notiamo o pensiamo di notare. Sono 15 anni che sono qui e il vedere come

vivono, come si forma la vita, mi ha fatto crescere il rispetto verso gli

altri, e spero sia viceversa, quando loro vedono come noi viviamo. Ciò può

aiutare a superare pregiudizi e anche elementi di conflittualità. Quando io

conosco qualcuno nella sua diversità e lo rispetto, c’è meno rischio che ci

attacchiamo fisicamente come è successo nel passato».

Sono migranti (non immigrati)

Risponde al vero che la maggioranza dei fedeli cattolici

proviene dalle larghissime fila degli immigrati in questi paesi?

«Dobbiamo essere chiari nella terminologia:

non sono immigrati nel senso stretto, ma migranti. Ci hanno detto questo gli

stessi governi. Non siamo immigrati perché non possiamo rimanere e non possiamo

diventare cittadini. Non esiste possibilità di naturalizzazione, neppure per

quelli che parlano arabo. Pertanto, si parla di migranti che stanno in questi

paesi per un tempo limitato. Tra essi ci sono alcuni di classe media che

potranno rimanere praticamente per la vita, ma che non saranno naturalizzati.

Possono restare se sono in grado di pagarsi il soggiorno che è concesso per 2 o

3 anni. Se poi qualcuno perde il lavoro, deve andarsene. Anche la Chiesa deve

essere molto cauta perché non può promettere ai propri preti di farli restare

per tutta la vita. Essere migranti rimane la nostra sorte. Come ho detto tante

volte, siamo “una Chiesa di migranti per migranti”. Dal vescovo, fino

all’ultimo arrivato a Dubai o ad Abu Dhabi».

Migranti, dunque. Ma da dove provengono?

«Per

quanto riguarda gli Emirati, vengono soprattutto dalle Filippine e dall’India,

ma anche da altri paesi arabi (Siria, Libano, Palestina) e dall’Africa, sempre

di più. E poi dalla Corea e dall’America Latina. Insomma, dal mondo intero.

Nella nostra chiesa abbiamo più di 100 nazionalità diverse».

Queste persone che tipo di professionalità hanno?

«C’è

un po’ di tutto, ma in particolare si tratta di lavoratori del settore delle

costruzioni. Nel 2020 a Dubai ci sarà l’esposizione mondiale, nel 2022 nel

Qatar il campionato mondiale di calcio: c’è e ci sarà bisogno di tanti operai

per due progetti mastodontici. Vivono in zone residenziali a parte. La mattina

sono trasportati con il bus al lavoro per tornare alla sera. Questi non possono

partecipare pienamente alla vita parrocchiale anche se facciamo degli sforzi

per aiutarli un po’. Per esempio, organizzando il venerdì il trasporto alla

chiesa. Poi ci sono le impiegate domestiche che sono legalmente più deboli e

meno protette, anche se dipende molto dal datore di lavoro. Ci sono alcuni che

portano i loro impiegati alla messa, e poi aspettano per riportarli indietro.

Altri invece le trattano come vere e proprie schiave».

Per esempio, un lavoratore dell’edilizia ha uno stipendio adeguato?

«Cosa vuol dire

adeguato? Anche qui ci sono leggi sul salario minimo. Sicuramente rispetto a

quello che guadagnano o potrebbero guadagnare a casa loro è molto di più. Il

grande problema è cosa fare quando non sono pagati o lo sono ma in ritardo di

mesi. Qui iniziano i problemi e un giro legale. Un governo dovrebbe controllare

di più affinché queste cose non capitino. In questi ultimi 15 anni hanno fatto

dei grandi progressi, ma questo rimane un problema serio. Può così accadere che

alcuni partano poveri e ritornino ancora più poveri. Altri che hanno visto la

loro situazione sbloccarsi quando erano già tornati al loro paese lasciando

indietro gli stipendi che per legge gli spettavano. Alle nazioni che esportano

manodopera nei paesi del golfo dovremmo dire: non aspettatevi di arrivare in un

paradiso. Molto spesso è una vita dura o durissima, anche quando le cose vanno

normalmente. Qui si guadagna di più ma questo ha un prezzo umano. Molte

famiglie si sfasciano. Per questo cerchiamo di aiutare i nostri fedeli con la

pastorale».

Se io sono un migrante, in questi paesi ho diritto all’istruzione, alla

sanità, insomma a usufruire dei servizi pubblici?

«Dipende dove sono.

Ad esempio, ad Abu Dhabi l’assicurazione sanitaria è obbligatoria. Quindi, un

datore di lavoro non può fare un contratto di lavoro senza. Anche noi come

Chiesa siamo obbligati. L’accesso alle strutture sanitarie c’è, anche se alcune

strutture sono soltanto per i locali. Spesso gli indiani preferiscono andare a

casa propria dove la sanità è meno cara ed è buona. Quanto alla scuola, è

essenzialmente privata ed è un problema per le famiglie meno abbienti a causa

delle rette. Come Vicariato abbiamo scuole aperte a tutti (anche ai musulmani)

e a prezzi accessibili. Questa è la nostra missione, perché per i ricchi ci

sono scuole sufficienti».

Monsignore, dopo quasi 15 anni nella Penisola Arabica, come giudica questa

sua esperienza?

«Io

sono andato in?Arabia con una certa reticenza. Avevo paura ad accettare la

nomina. Una volta arrivato mi sono dato completamente a questo compito,

nonostante tutti i problemi. I fedeli mi hanno dato gioia, vedendo una Chiesa

non perfetta ma molto attiva, impegnata, motivata, che mi ha aiutato ad

approfondire me stesso e la mia fede. Mi sento felice qui anche se è un mondo

diverso che mi rimarrà sempre un po’ straniero, ma ho imparato molto da questa

cultura e non vorrei mi mancasse. Forse vent’anni fa avrei risposto

diversamente a una simile domanda».

Paolo Moiola

La guerra nello Yemen

Un’arma chiamata indifferenza

Ci sono paesi dove si combattono guerre evidenti e cruente eppure

dimenticate da tutti (comunità internazionale, media, opinione pubblica). Lo

Yemen è uno di essi.

Sono sempre esistite le cosiddette «guerre

dimenticate», conflitti evidenti e cruenti ma che, per una serie di ragioni,

non arrivano o arrivano sporadicamente e parzialmente all’attenzione

dell’opinione pubblica mondiale. In questa situazione l’indifferenza diventa

un’arma micidiale. La guerra civile nello Yemen, paese tra i più poveri del

Medio Oriente, rientra a pieno titolo nella categoria. Una guerra civile

iniziata sulla fine del 2014 quando gli Huthi – un gruppo islamico sciita (di

una variante nota come zaydismo) – prendono gran parte della

capitale Sanaa. Nel marzo del 2015 l’Arabia Saudita, a capo di una coalizione

di 10 paesi (9 dopo il ritiro del Qatar), interviene nel conflitto a fianco del

deposto presidente Hadi, nel frattempo fuggito. Il paese è smembrato: una parte

(quella ad Ovest) in mano agli Huthi, una parte nelle mani della coalizione

saudita e una parte divisa tra al-Qaeda e Stato islamico. A dicembre 2018 le

Nazioni Unite sono finalmente riuscite ad aprire colloqui di pace a Stoccolma.

A oggi la guerra avrebbe già fatto oltre 12mila morti e

milioni di profughi, come milioni sarebbero le persone a rischio carestia. In

tutto questo s’inserisce anche una storia nella storia che riguarda l’Italia e

in generale l’Unione europea. Secondo il New

York Times, la Rheinmetall Defence,

una industria d’armi di passaporto tedesco ma con stabilimento in Italia (a

Domusnovas, in Sardegna), è tra i fornitori di bombe dell’Arabia Saudita. La

cosa sarebbe però vietata dalla legge italiana n. 185 del 1990 che vieta

l’esportazione di armi verso paesi in conflitto. Senza dire che, nel settembre

2013, l’Italia ha sottoscritto il Trattato internazionale sul commercio delle armi

(Arms Trade Treaty, Att) che limita

fortemente la compravendita di armi. Nel frattempo, lo scorso 25 ottobre 2018

l’Europarlamento ha approvato una risoluzione che chiede agli stati membri di

imporre un embargo sulla fornitura di armi a Riad, dopo l’omicidio del

giornalista Jamal Khashoggi (un critico dell’intervento saudita in Yemen). La

risoluzione comunitaria non è però vincolante, probabilmente perché Francia e

soprattutto la Gran Bretagna sono importanti fornitori d’armi di Riad. Proprio

come gli Stati Uniti, di gran lunga in testa nelle vendite all’Arabia Saudita (fonte: Sipri).

Nessun conflitto meriterebbe

indifferenza. Visto il coinvolgimento di molti paesi occidentali, la guerra

civile in Yemen la merita ancora meno.

Paolo Moiola

L’assassinio del giornalista saudita

L’affaire Jamal Khashoggi

Forse il coinvolgimento del principe ereditario non sarà mai provato.

Tuttavia, l’assassinio del dissidente ha messo in grande imbarazzo Riad. E il

presidente Trump.

Il 2 ottobre 2018 il giornalista

saudita Jamal Khashoggi entra nel consolato del suo paese a Istanbul per

sbrigare una questione burocratica relativa al matrimonio con la sua fidanzata

turca. Da quel momento si perdono le sue tracce. Qualche giorno dopo la sua

scomparsa si scopre che è stato ucciso da funzionari sauditi e – pare –

smembrato. Tutto sembra indicare Mohammed bin Salman (Mbs) come mandante

dell’omicidio.

Nato a Medina nel 1958, Khashoggi

era un giornalista moderato ma critico verso il proprio paese e in particolare

verso il principe ereditario Mbs, da molti (frettolosamente) eletto al ruolo di

riformatore della monarchia saudita. Costretto al silenzio, nel 2017 Khashoggi

aveva deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, dove collaborava come

opinionista al Washington Post.

Qualsiasi sarà l’evoluzione della

vicenda (le accuse della Turchia, della Cia, del senato Usa, ecc.) per il

principe ereditario saudita non ci dovrebbero essere conseguenze. Lo si è visto

anche al summit del G20 di Buenos Aires, all’inizio di dicembre, quando Mbs?ha

stretto mani e dispensato sorrisi. L’assassinio di Khashoggi non potrà certo

fermare l’ascesa del giovane e ambizioso rampollo di re Salman.

Paolo Moiola

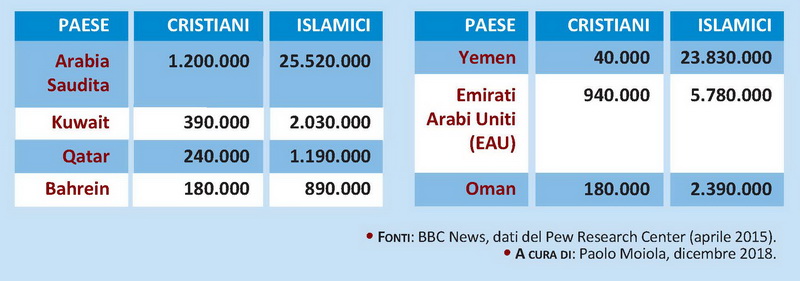

I sette paesi islamici

La penisola dell’Arabia Saudita

Nella penisola arabica la Chiesa cattolica è presente con due Vicariati,

uno retto da mons. Camillo Ballin e uno da mons. Paul Hinder.

Vicariato Apostolico dell’Arabia Settentrionale:

Vicario:

mons. Camillo Ballin

? Arabia Saudita:

monarchia assoluta, dal 1926 governata dalla famiglia al-Saud,

il paese più importante della penisola arabica è al centro dell’interesse

mondiale per le ricchezze petrolifere, le ambiguità sul terrorismo islamista e

l’alleanza con gli Stati Uniti. Da giugno 2017 è attraversata da faide

familiari a causa della nomina del giovane Muhammad bin Salman (Mbs) come

successore di re Salman. Attualmente capeggia la rivolta contro il Qatar e la

guerra in Yemen.

? Kuwait:

è una monarchia della famiglia al-Sabah; la maggioranza

della sua popolazione è immigrata.

? Bahrein:

il piccolo arcipelago è una monarchia retta dalla famiglia

sunnita al-Khalifa. Da 2011 è teatro di proteste della maggioranza sciita, il

cui leader, lo sceicco Ali Salman, è in prigione, condannato a vita nel

novembre 2018.

? Qatar:

monarchia ereditaria della famiglia al-Thani, è una penisola

vasta quanto metà della Lombardia, paese ricchissimo e molto attivo sulla scena

internazionale (anche con il network mediatico al-Jazeera), dal giugno 2017

subisce l’embargo diplomatico ed economico da parte di Arabia Saudita, Emirati

Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto. Il 3 dicembre 2018 ha annunciato l’uscita

dall’Opec, l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio di cui era membro

dal 1961.

Vicariato Apostolico dell’Arabia Meridionale:

Vicario:

mons. Paul Hinder

? Emirati Arabi:

è uno stato federale composto da 7

emirati; i 2 più importanti sono Abu Dhabi e Dubai.

? Oman:

con meno risorse petrolifere degli

altri (Yemen escluso) il sultanato dell’Oman è il più tranquillo tra i paesi

della penisola arabica; il sultano Qabus è al potere dal 1970.

? Yemen:

il paese più povero della regione

è in guerra dal settembre del 2014; si fronteggiano i ribelli conosciuti come

Huthi (musulmani sciiti legati all’Iran) e una coalizione islamista guidata

dall’Arabia Saudita.