Se l’arte salverà il Burkina

Silvia è una ragazza tranquilla. Un’intuizione le dice che vivrà lontana dalla sua città di provincia. Studia, poi lavora nel sociale. Ha un’innata propensione all’aiuto agli altri, e una importante vena artistica. Invece di aspettare l’occasione, se la costruisce. E la sua vita sboccia.

Silvia Ferraris è nata nel 1977 ad Asti, e da oltre dieci anni vive a Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso. «Fino da ragazzina – ci confida al telefono – qualcosa mi diceva che avrei vissuto molto lontano dalla mia città. E questa intuizione ha attraversato tutta la mia vita».

Silvia si trasferisce a Torino per studiare Scienze della comunicazione nel 2000. «In quel periodo feci un viaggio con amici in India, e questo mi fece venire l’idea di lavorare nella cooperazione internazionale». Ma le opportunità sono altre e Silvia fa un anno di servizio civile presso l’ufficio minori stranieri: «Lavoravo in comunità con i cosiddetti baby pusher e le ragazze rumene sfruttate. Nel cuore avevo sempre il desiderio di scoprire i luoghi da dove venivano questi ragazzi».

Nel frattempo, continua a formarsi e consegue una seconda laurea triennale in Scienze dell’educazione. Silvia ha una sua «parte artistica» che non trascura: «Facevo i ritratti ai ragazzi delle comunità. Ho poi deciso di iscrivermi alla scuola di arte terapia, a Milano, della durata di tre anni. Questo percorso mi ha dato la possibilità di coniugare due desideri: spendere le mie competenze in una attività di aiuto, e lavorare nel settore dell’arte».

Il grande salto

In quegli anni conosce anche l’associazione Wai Brasil di Torino (oggi Relamondo), e realizza con alcuni soci un viaggio in Brasile.

Ma tutto questo non basta. Silvia segue anche un master in cooperazione «nei week end, così potevo continuare a lavorare». Capisce che deve fare un’esperienza di lungo periodo: «Ho cominciato a preparare questa idea nel 2010 e due anni dopo sono riuscita a partire. Avevo 33 anni».

Silvia ha pensato a un progetto di arte terapia, da attuare in un Paese africano: sarà il tirocinio della sua formazione. Bussa a diverse porte di Ong, ma non trova un appoggio. Poi, una mattina, durante una sua ricerca su internet, appare il nome di una piccola Ong francese: Hamap humanitaire. «Ho scritto loro. Hanno valutato la mia idea e si sono detti interessati a fare un crowd funding per finanziarla. E così parto, con la metà del finanziamento coperto da una raccolta popolare francese».

Silvia vive un anno in Burkina Faso, dove applica quanto ha appreso nella scuola di arte terapia. «In quell’anno ho capito che il popolo del Burkina Faso è permeato dall’arte. La mia proposta di arte terapia era molto simile a tante pratiche locali, ma si trattava di cambiare prospettiva. Ho anche capito che un anno non sarebbe bastato: volevo continuare a scoprire delle cose».

La vita professionale s’intreccia con quella sentimentale: nel Paese conosce il burkinabè che sarebbe diventato suo marito. Dopo un breve rientro in Italia, decidono di stabilirsi a Ouagadougou nel 2014. Intanto nasce la prima figlia. Qualche anno dopo sarebbe arrivato anche il fratellino.

Una nuova famiglia

«La mia vita è diventata la routine dell’organizzazione famigliare, sebbene in Burkina. Le priorità sono cambiate. Ho iniziato a fare diverse collaborazioni nell’ambito educativo. Intanto mio marito si occupava di una fattoria biologica. Ma anche l’arte terapia era un lavoro che volevo fare crescere».

In Burkina Silvia conosce altre persone impegnate nel sociale e nell’arte. Sono Alice Ouedraogo che lavora con un’associazione per i diritti delle donne e dei bambini, e suo marito, l’italiano Stefano Dotti. Poi c’è Véronique, sorella di Alice, impegnata nell’arte dei tessuti burkinabè. Successivamente incontra l’attore di teatro e regista Sie Palinfo, che subito si trova in sintonia con le sue idee. Anche Elisa Chiara, italiana che lavora nella cooperazione, integra il gruppo, che diventa di tre italiani e tre burkinabè, quattro donne e due uomini.

Insieme, danno vita a un’associazione, «Waga studio», dove Waga suona come Ouaga, il diminutivo famigliare con cui è chiamata la capitale del Paese.

«Le prime attività risalgono al 2015, mentre a livello giuridico è registrata dal 2021. L’obiettivo è promuovere il savoir faire locale nell’ambito della cultura, delle arti e del benessere. Ma un’altra finalità è valorizzare l’aspetto “terapeutico” delle arti. Ovvero usare le varie forme d’arte come strumento di sviluppo personale, soprattutto con persone bisognose. Ad esempio, i ragazzi e le donne in situazioni difficili. Questo aspetto è anche frutto della mia esperienza personale, in quanto arte terapeuta».

Il Paese in crisi

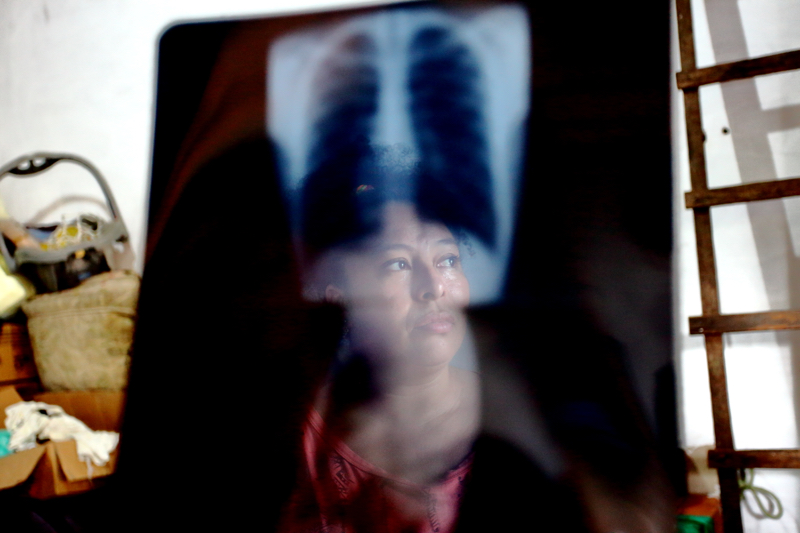

Intanto la situazione sociopolitica del Burkina peggiora. Dal 2016 gruppi armati islamisti imperversano nell’interno del Paese, costringendo molte scuole a chiudere e i centri sanitari a evacuare. La popolazione di molte aree fugge e si riversa in capitale, in improvvisati campi di sfollati che vanno a gonfiare i quartieri periferici. Il governo del presidente Roch Marc Christian Kaboré non riesce a mettere un freno. Tale situazione di instabilità porta a un primo colpo di stato militare, il 24 gennaio del 2022 (cfr MC maggio 2022) e a quello successivo del settembre dello stesso anno. La giunta militare è oggi guidata dal capitano Ibrahim Traoré, giovane ufficiale dell’esercito, e demagogo. Di fatto la situazione della sicurezza è peggiorata mentre si sono intensificati gli arresti arbitrari e le sparizioni politiche, perpetrati da emissari del governo militare.

Il Burkina Faso, insieme a Mali e Niger, anch’essi guidati da giunte militari, ha costituito la coalizione «Alleanza dei paesi del Sahel», che ha voltato le spalle agli alleati storici, come la Francia, e si è avvicinata alla Russia di Vladimir Putin.

«Oggi in molti incroci di Ouagadougou hanno messo quattro bandiere: oltre a quella nazionale, quelle di Niger, Mali e Russia», ci dice Silvia, aggiungendo: «è quasi grottesco». Il Paese vive una situazione molto difficile di instabilità, insicurezza e aumento della povertà, acuita dall’incremento dei prezzi dei generi alimentari, oltre che a una grave regressione del processo democratico e del rispetto dei diritti umani.

In tutto questo Silvia non si scoraggia: «Io credo sempre nella saggezza dei burkinabè».

Arti per la vita

Il gruppo di Waga studio scrive un progetto, «Le arti per la vita, appoggio alla gioventù vulnerabile», che viene presentato alla Tavola valdese nel 2022 ed è finanziato nel 2023. Silvia ci descrive le attività: «Il cuore del progetto è una delle finalità di Waga studio, realizzare dei percorsi artistici dedicati ai ragazzi per fare loro conoscere le proprie potenzialità e aiutarli nello sviluppo personale». L’équipe di Waga studio ha lavorato con venti giovani, alcuni dei quali studenti universitari, che erano fermi per una delle tante sospensioni della didattica.

«Abbiamo proposto loro momenti bisettimanali, atelier di alcune ore, di diverse discipline artistiche, secondo un tema. Si trattava, in una prima fase, di un momento di espressione corporea: danza libera con ritmi particolari, ascolto del proprio corpo, esercizi vicini al teatro e alla danza terapia. Seguiva una parte di arte visiva: dopo che ci si è espressi con il corpo, si mette il vissuto sul foglio, oppure sull’argilla. Parliamo di sviluppo personale, perché questo metodo, attraverso l’arte, fa venire fuori qualcosa, un vissuto, da dove vengo, il presente qui e ora, un’idea di futuro.

Una ragazza ha disegnato il suo villaggio, e poi ha pianto. Dovrebbe servire anche per dare risposte, ad esempio a un’idea da realizzare, oppure a un passato che fa male, a un trauma che continua a riemergere».

A questo progetto hanno partecipato anche l’associazione italiana Relamondo e la belga Nyangazam. Poi il finanziamento è finito e così anche il progetto.

Oggi l’équipe di Waga studio segue diverse attività, da atelier di arte terapia con bambini affetti da noma (malattia che colpisce i più piccoli e ne deturpa il volto), al lavoro con un gruppo di donne sfollate, per il recupero della plastica nel quartiere dove sono accampate. In questo caso il fine è il riciclo per realizzare oggetti di utilità o piccole opere artistiche.

Il sogno

Ma il grande sogno di Silvia, che condivide con gli altri membri dell’associazione è la creazione di un centro culturale permanente a Ouagadougou.

«L’idea è quella di valorizzare il potenziale artistico presente in Burkina – ci spiega -, prendendo spunto dal progetto “Le arti per la vita”, utilizzando le competenze artistiche per formare gruppi di giovani all’arte della performance nei vari settori, con l’obiettivo di permettere loro di scoprire il proprio potenziale e di coltivarlo. È come un coaching, attraverso esperienze artistiche». E continua: «Alla fine della scuola ci sono le restituzioni in performance, ciascuno avrà la sua reazione, ma l’importante è il processo di presa di fiducia in se stessi, di consapevolezza del proprio potenziale».

Il centro vuole essere uno spazio la cui «finalità principale è quella di agire da volano di cambiamento sociale attraverso le arti, per promuovere la cultura della pace e del rispetto reciproco in un processo di costruzione di valori comuni», recita il testo che descrive il progetto. E si tratterà di un centro italo-burkinabè, non solo perché realizzato da un gruppo misto, ma perché vedrà una commistione delle arti dei due paesi.

Tante attività

Avrà un ristorante con cucina delle due culture, italiana e burkinabè, e la fusion tra esse, inoltre ci sarà un coworking. Queste due attività dovranno servire anche all’auto sostentamento economico.

Il centro sarà basato su una scuola di performance: «Questo perché la performance racchiude tutte le arti e permette di comprendere al meglio qual è il campo d’azione privilegiato degli allievi. Inoltre ha potenti ricadute arte terapeutiche: il miglioramento dell’autostima, della fiducia in sé stessi, della capacità di ascolto ed espressione davanti a un pubblico».

Nel centro si realizzeranno anche tutte le attività già svolte nel progetto «Le arti per la vita», con atelier di sviluppo personale in coaching e arte terapia, e formazioni professionali di tipo artistico nei diversi ambiti. Si potranno fare anche dei coach a distanza con professionisti in Italia e Belgio.

E poi sarà uno spazio per corsi di fotografia per ragazzi svantaggiati, esposizioni fotografiche e artistiche, atelier di lettura, spettacoli di vario tipo e festival e molto altro.

La questione resta sempre il finanziamento per partire. Silvia e gli altri stanno presentando il loro progetto a diversi enti, ma sono rari quelli disposti a promuovere la cultura. Anche se, in questo contesto, può voler dire occupare giovani, riempire loro un vuoto e toglierli dalle grinfie dei gruppi armati che li stanno reclutando in gran numero.

Silvia, inoltre, sta portando avanti diversi progetti personali, legati alla danza e all’arte visiva.

La scuola di performance è proprio frutto di questo percorso di formazione artistica.

«A volte, l’idea del centro culturale mi sembra un sogno irraggiungibile. Nel periodo storico che sta vivendo il Burkina è ancora più difficile. Però è stato il frutto di una riflessione profonda, e più immagino cosa vorrei realizzare, più vedo quello. Sia per la mia storia personale, sia perché ci sono tanti artisti bravi in questo Paese».

Marco Bello