Corridoi umani

testi di Mario Marazziti, Marco Gnavi e Luca Lorusso |

Rifugiati siriani raccontano l’accoglienza ricevuta in Italia

- Accogliere come stile di vita

- Un varco possibile

- Ecumenismo dell’accoglienza

- Hanno firmato il dossier

«Grazie, fratelli italiani»

Giovani sposi di Houla, in Siria, nel 2012 fuggono in Libano dai massacri e dalla minaccia del carcere. Negli occhi, l’immagine di un’amica sgozzata insieme ai suoi quattro bambini. Per cinque anni vivono in un garage ai margini del campo profughi di Tel Abbas. Nel 2018 giungono in Italia grazie ai Corridoi umanitari. Oggi si dicono felici e grati per i loro «fratelli» italiani.

Arriviamo a Mondovì (Cn) alle 17. È fine ottobre e il sole è già basso. Amira e Farid (nomi di fantasia), sposi siriani con lo status di rifugiati, vivono qui da poche settimane con i loro gemelli di 5 mesi, Iman e Mahdi, al primo piano di una modesta palazzina. Prima sono stati un anno e mezzo a Cuneo e, prima ancora, nove mesi a Rosbella, frazione di Boves (Cn).

Ad aspettarci c’è Farid, uomo sui quarant’anni, grande e grosso, viso tranquillo e bonario, barba incolta, vestito con una tuta grigia. Tra le braccia tiene Iman: tutina rosa, orecchini ai lobi, occhi che sembrano chiari e molto vivaci.

Farid ci invita a entrare con modi molto cordiali. L’ingresso dà su un piccolo soggiorno occupato da una credenza e tre sofà disposti uno accanto all’altro. Al centro, un tavolino con un piatto di biscotti, uno di arachidi, e un cesto di frutta.

I tre vani che dal soggiorno portano agli altri ambienti, sono chiusi da tende di velluto verdi. Sentiamo dietro una di esse la voce di Amira che dà la pappa a Mahdi.

Farid ci fa accomodare e ci chiede se prendiamo un caffè o un tè, e va in cucina. Quando ricompare, porta un vassoio con due bicchieri di tè caldo, zucchero e cucchiaini. Intanto arriva Amira: occhi nerissimi in un viso giovane, sulla trentina, incorniciato da un velo nero. Tiene in braccio Mahdi, che ci guarda. Il Covid non ci permette contatti fisici, non ci stringiamo la mano, ma sorridiamo molto.

Cinque anni in un garage in Libano

Amira e Farid sono scappati otto anni fa dalla loro terra con le immagini negli occhi (e negli incubi) di un’amica e dei suoi quattro bambini sgozzati durante un’incursione di forze filogovernative nella loro città di Houla, vicino Homs.

L’uomo tranquillo che abbiamo di fronte, in Siria è considerato disertore, e per questo ricercato dalla polizia. Lui e sua moglie sono arrivati in Italia nel 2018, dopo cinque anni di apolidia in Libano, tramite i «Corridoi umanitari» organizzati dalla comunità di Sant’Egidio e dalla Papa Giovanni XXIII in accordo con lo stato italiano.

«In Siria ci sono problemi grandi», racconta Farid nel suo italiano semplice ma comprensibile. «Anche in Libano è molto pericoloso: i siriani non hanno documenti e sono sempre cercati dalla polizia. In Italia, invece, stiamo bene».

I due sposi, in Libano hanno vissuto in un garage appena fuori dal campo profughi di Tel Abbas. La loro condizione di rifugiati non è mai stata riconosciuta, e, con il tempo, è cresciuto il rischio di essere arrestati e rimandati in Siria.

Per un po’ di tempo hanno potuto vivere grazie ai soldi che Farid aveva messo da parte in Siria con la sua ditta, ma quando quelli sono finiti, ha dovuto cercare lavori in nero, mal retribuiti e pericolosi, per pagare l’affitto del garage, la luce, il cibo. Poi ha conosciuto i volontari dell’Operazione Colomba: «Ho incontrato tanti amici italiani in Tel Abbas. Loro sono molto forti e anche molto gentili». Farid sorride. «Loro venivano da noi, mangiavamo assieme. Anche quando c’era il ramadan. Conosci il ramadan?», ci chiede. Poi prosegue: «Per loro era difficile fare il digiuno», e sorride. «Lo facevano due giorni. Poi basta».

Una vita nuova in Italia

Chiediamo ad Amira e Farid come si trovano in Italia. «Per me, sono felice», risponde Farid, «perché non c’è il rischio che c’era in Libano. Poi in Italia ci sono tante persone amiche che sempre ci aiutano e sono molto gentili».

«Per me, quando sono arrivata in Italia, avevo paura», dice invece Amira, «perché pensavo che la gente era come in Libano. Ma poi, piano piano, ho visto che andava tutto bene». Amira ride e incrocia timidamente il nostro sguardo. «È cambiata la nostra vita. Ora non voglio più tornare in Libano e neanche in Siria».

Farid riprende il discorso degli amici, ed elenca alcuni nomi dei molti italiani che li hanno aiutati: «Giorgio e sua moglie Elisa sono molto bravi. Anche Alessandro, anche Abu Tony e tanti altri. Loro si preoccupano sempre per noi. Adesso in Italia la mia vita è nuova. Ci sono due gemelli: è una famiglia nuova, una vita nuova. Siamo felici!». Farid ci invita a guardare i suoi bimbi, pieno di orgoglio. «Dieci anni fa, eravamo già sposati, ma non c’erano figli. Era un problema», dice grave, poi sorride ironico: «Anche adesso è un problema: loro non dormono tutta la notte».

«Tutti in Siria a fare guerra»

Quando chiediamo loro di raccontarci della Siria, si fanno entrambi seri: «Veniamo da Houla, Homs», la cittadina nella quale furono uccise 108 persone nel maggio 2012, tra cui molte donne e bambini inermi.

Farid si consulta in arabo con Amira: «Il presidente è un criminale di guerra», dice abbassando la voce, «un criminale di guerra. In Siria molte persone sono morte per le bombe. In strada ho visto un braccio così, un piede là». Farid ci mostra a gesti quello che ha visto dopo i bombardamenti e l’incursione delle forze sciite nella sua città. «Un uomo con la testa così», fa un segno all’altezza della tempia, «oh… mamma!».

«Anche l’Italia ha avuto la guerra tanti anni fa», prosegue, «ci sono stati tanti morti. Quanti anni è durata la guerra in Italia? Adesso, in Siria, da 10 anni. E poi sono arrivati Turchia, Russia, Iran, Hezbollah, Iraq: tutti in Siria a fare guerra», ride amaramente, «Morti, morti, morti».

«Io ho visto la guerra in Siria per due anni», aggiunge Amira. «Poi è arrivato l’aereo, sono arrivate le bombe, e io sono scappata in Libano. Poi è venuto anche Farid, perché era pericoloso. Io pensavo: questo mese finirà, poi un altro mese… però no! Anche la nostra casa è stata distrutta».

Si zittiscono entrambi. Amira e Farid sembrano a disagio, fanno fatica a raccontare della guerra.

Dopo un anno dal loro arrivo in Italia, Amira è andata in una scuola a parlare agli studenti: «Due volte. È stato difficile. I ragazzi hanno fatto tante domande. Mi hanno chiesto della guerra, cosa ho visto in Siria. Quello è difficile per me: raccontare cosa ho vissuto. Sono andata due volte, però la terza no. No. Basta». E conclude: «I ragazzi erano tristi per noi in Siria, per i bimbi, per tutti».

L’accoglienza italiana

Lasciamo cadere il discorso della guerra. Amira e Farid preferiscono parlare della loro nuova vita. Soprattutto degli amici italiani, alcuni dei quali sono diventati come fratelli per loro. «Tutte persone italiane: cento per cento», dice Farid. «Giorgio è bravissimo», aggiunge Amira riferendosi a Giorgio di Rosbella che li ha accolti, grazie all’aiuto di altre cento persone, quasi in casa sua. «Quando siamo arrivati qua, piano piano, parlando con lui, l’ho sentito come mio fratello. Poi abitavamo uno sopra l’altro. Quando c’era qualche problema lo chiamavo, e lui ci aiutava».

«Per favore, scrivi grazie, grazie molte, grazie agli amici italiani che ci hanno aiutati. Molto molto gentili», aggiunge ancora Farid.

I due sposi parlano dell’Italia solo in termini positivi. Domandiamo loro se è proprio tutto bello, se non ci sono difficoltà: ad esempio con la lingua, con lo stile di vita, la cultura.

«Per la lingua», racconta Amira, «prima pensavo che è difficile, però ho studiato tantissimo grazie a un gruppo bellissimo di maestre: una veniva al mattino e poi l’altra al pomeriggio». «Tredici maestre», precisa Farid: «Io ho studiato tre mesi, poi ho iniziato a lavorare. Il problema è stato che nel primo lavoro come muratore non c’erano italiani: erano rumeni, albanesi. Anche per loro era difficile l’italiano. Ci dicevamo: “Va bene”, “ciao”, “grazie”, “vuoi caffè?”», Farid ride ricordando quel periodo. «Adesso, grazie a Dio, lavoro in un’azienda che fa porte qui vicino. Ho un contratto di tre mesi. Purtroppo in Italia non c’è tanto lavoro, e ho paura di rimanere senza».

Chiediamo se, oltre alla lingua, hanno avuto altre difficoltà: «Per me tutto bello», risponde Amira.

Il futuro da costruire

«Io spero in un contratto lungo di lavoro», dice Farid quando chiediamo come vedono il loro futuro, «e spero di comprarmi una casa».

«Io spero di aprire un negozio per fare la sarta», aggiunge Amira, «mi piace molto cucire. Io per il futuro penso anche ai miei bimbi che conosceranno due lingue: arabo e italiano».

La piccola Iman si sta addormentando in braccio alla mamma. «Se in Siria finisse la guerra, tornereste?», chiediamo. «Io no, mai!», risponde decisa Amira: «No no no! Io ho visto il massacro: in cinque minuti sono morte cento persone. Bimbi e donne. Solo bambini e donne».

«Loro non sono morti per una bomba», aggiunge Farid, riprendendo il discorso della guerra che avrebbero voluto entrambi lasciare da parte, ma che forse è ancora troppo vivo, anche dopo otto anni. «Loro non sono morti per una bomba, ma con il coltello. Coltello! Tutti! L’ho visto: due bambini di due mesi. Perché con il coltello? Perché i bimbi?», Farid si commuove e ha la voce rotta. Anche per la rabbia.

«E così non voglio tornare in Siria», conclude Amira, ma Farid riprende: «La mia famiglia è quasi tutta in Siria. È difficile adesso per loro. Ho tre fratelli avvocati, ma non c’è lavoro per loro: solo guerra. È difficile. Difficile tanto: non c’è cibo, non c’è acqua, non c’è luce. Da nove anni è così. Non ci sono soldi, non c’è lavoro. Il lavoro è la guerra. Così lavorano».

«La gente qua in Italia è gentilissima», torna a dire Amira. «Per me, io voglio rimanere sempre qua. Abbiamo trovato una famiglia grande. Gli italiani sono grandi».

Un bicchiere di mate

Ci rendiamo conto che fuori è oramai buio. La piccola Iman dorme, Mahdi invece è sveglio, ma irrequieto. È tempo di togliere il disturbo.

Mentre però iniziamo a salutare, Farid ci chiede se ci piace il mate. Rispondiamo di sì, l’abbiamo bevuto in Argentina diversi anni fa.

«Bravo», ci incalza lui, «io bevo il mate sempre», e aggiunge che poco fa ha bevuto il tè solo per cortesia nei nostri confronti. «In Siria, se vieni a trovarmi e non bevi il mate, per me è un problema. Come il caffè per gli italiani», si alza sorridente e va in cucina. Dopo poco, torna con un vassoio sul quale ci sono due bicchieri pieni di yerba mate, una teiera e due bombillas, le cannucce tradizionali.

Farid versa l’acqua bollente nel bicchiere. È molto contento che beviamo il mate insieme. «Tutti i siriani bevono il mate. Se io non bevo il mate, non vado al lavoro. È la mia colazione. Lo bevo sempre. Mattina, notte, pranzo».

Farid parla ad Amira in arabo per chiederle qualcosa, poi va di nuovo in cucina. Quando torna, ha un pacchetto di yerba mate tra le mani, e una bombilla. «È difficile trovare italiani a cui piace il mate», ci dice, e ce li regala.

Beviamo parlando del più e del meno: dove comprano la yerba mate, quanto costa, quanto è bella l’Italia, quanto era bella la Siria prima della guerra, con i monti, il mare, la gentilezza delle persone, luoghi pieni di storia come Palmira.

Quando salutiamo per andare, Farid ci ripete per la terza volta: «Per favore tu scrivi sul giornale: grazie ai miei fratelli. Grazie, grazie!».

Luca Lorusso

Una famiglia e cento volontari per Amira e Farid

Accogliere come stile di vita

Rosbella è una bellissima frazione di Boves (Cn) a mille metri d’altitudine, abitata da 15 persone. Giorgio, Elisa e loro figlio Davide, vivono in comodato al primo piano della vecchia scuola addossata alla chiesetta di Santa Pazienza. Al piano terra, per nove mesi, hanno ospitato Amira e Farid, siriani fuggiti dalla guerra. Un’accoglienza corale, fatta assieme ad altre cento persone, che prosegue ancora oggi e fa parte di un percorso di vita tra parrocchia, nonviolenza, commercio equo, fraternità.

Ci troviamo a Rosbella con qualche minuto di anticipo. È un mattino di inizio autunno. Siamo a quasi mille metri e fa freddo. Il posto è splendido: un piccolo borgo di poche case molto ben tenute che sorgono ai due lati della strada.

La prima costruzione che incontriamo è la vecchia scuola parrocchiale addossata alla chiesetta di Santa Pazienza. Qui, al primo piano, vivono Giorgio ed Elisa con il loro bimbo Davide di 8 anni. Al piano terra hanno vissuto Amira e suo marito Farid per nove mesi.

Oltre la chiesa c’è un piccolo locale dal nome ironico, «RosBettola, osteria di infimo ordine». Pare che qui si beva una birra artigianale molto buona. Vediamo un Bed & Breakfast, abitazioni e, in fondo, un recinto con due cavalli.

Per arrivare a Rosbella bisogna fare qualche chilometro nel bosco, su per la montagna a Sud di Boves (Cn). L’isolamento del borgo, che d’inverno si accentua notevolmente, non ha spaventato le decine di volontari che si sono presi cura di Amira e Farid nei mesi della loro vita qua.

Accogliere come stile

«Noi siamo arrivati a Rosbella nel 2005». Giorgio, infreddolito come noi, sta dentro un grosso maglione grigio, ha capelli ricci, lievemente brizzolati, mani sottili e calme, come il viso, sguardo profondo e accogliente. È appena tornato da Castellar dove suo figlio frequenta la scuola primaria. Lui è infermiere domiciliare: uno di quelli in prima linea contro il Covid. Sua moglie è educatrice e fa teatro: ora è in casa che lavora.

Ci accomodiamo nella cucina del piano terra, dove hanno vissuto Amira e Farid e dove si sono consumati pasti, svolte riunioni, a volte discussioni accese, sia prima dell’arrivo della coppia, sia insieme a loro.

«Questa casa è del 1910, era la scuola del paese. Qui sotto c’erano le aule. Sopra abitava la maestra. Quando don Gianni Riberi, allora parroco di Boves, ci ha chiesto di venire qua, era abbandonata da tempo. Inizialmente eravamo un gruppo di tre famiglie con il desiderio di fare fraternità. Quando gli altri ci hanno detto che non se la sarebbero sentita di venire a vivere qui, il parroco ci ha incoraggiati: “Va bene lo stesso. Una parte l’abitate voi, l’altra la usiamo per fare ospitalità”.

Don Gianni ha provato a dare nuova vita alle strutture abbandonate della parrocchia: qui a Rosbella, ad esempio, ma anche al santuario di Sant’Antonio (dove la famiglia Bovani offre da 20 anni percorsi di spiritualità domestica per famiglie, ndr), e a San Mauro, in una struttura che ora è gestita dalla comunità Papa Giovanni XXIII».

Fino al 2016, Elisa e Giorgio, attraverso la loro associazione «Sentieri di pace», hanno accolto in questi spazi gruppi parrocchiali, scout, campi del Mir (Movimento internazionale della riconciliazione). «Eravamo legati alla bottega del commercio equo di Cuneo, e facevamo anche iniziative di educazione alla mondialità. Abbiamo cercato di declinare la vita in questo luogo come occasione per costruire pace e nonviolenza». E l’accoglienza del Corridoio umanitario si è inserita in questo percorso: dal 2017, infatti, Elisa e Giorgio, insieme al parroco attuale don Bruno Mondino, hanno deciso di accogliere a Rosbella famiglie in difficoltà.

«La prima “ospite” nel 2017 è stata Carla, una donna senza tetto di Torino. È stata qui tre mesi. Poi ci è arrivata la richiesta dall’Operazione Colomba per una famiglia siriana. Io ero già legato a Operazione Colomba perché 20 anni fa ho fatto esperienze in Bosnia, Kosovo e Chapas con loro».

Cento persone per un corridoio

Dopo aver accettato di buttarsi nell’avventura, Giorgio è andato in Libano con Matteo, un amico muratore che ha messo a posto gratuitamente l’alloggio per l’ospitalità. Era giugno 2017. Sono stati 10 giorni nel campo profughi di Tel Abbas, vivendo con i volontari di Operazione Colomba. In quei giorni hanno conosciuto Amira e Farid che sarebbero arrivati a Rosbella quasi un anno più tardi. «La mamma di Amira era malata di tumore, non aveva potuto curarsi, e stava morendo. Lei voleva aspettare».

Giorgio ci spiega come si organizza chi vuole accogliere una famiglia tramite i corridoi umanitari. «Funziona così: tu individui una casa; poi costruisci un gruppo per raccogliere i soldi per garantire alla famiglia un anno e mezzo di vitto, alloggio, scuola di italiano, cure, documenti, e così via. L’indicazione generale è di aiutare la famiglia a diventare autonoma nel giro di un anno e mezzo, però poi dipende dai percorsi: qualche famiglia arriva all’autonomia prima, altre non ci sono ancora dopo tre anni. I soldi, in ogni caso, si raccolgono in maniera privata, senza pesare sullo stato o gli enti pubblici».

Quando la mamma di Amira è mancata a fine 2017, Giorgio, Elisa e altri sei amici, hanno organizzato incontri e cene per raccogliere fondi e, soprattutto, aggregare volontari. «Le persone le abbiamo contattate tramite Facebook, altre associazioni, amicizie, e abbiamo raccolto tutti i soldi necessari per partire: 10mila euro».

Più avanti, quando l’esperienza di Rosbella era già in corso, Giorgio avrebbe partecipato all’avvio di altri due corridoi: uno a Cervasca, vicino Cuneo, nato da don Mariano Bernardi e dal gruppo giovani della parrocchia, e uno a Trinità, a Sud di Fossano, nato da Marina, membro del gruppo di Rosbella che voleva far partire un corridoio anche dalle sue parti. «Abbiamo costituito tre gruppi, ciascuno di circa cento persone. La ricchezza del gruppo è che ogni volta che c’è bisogno di qualcosa, un vestito, un mobile, un passaggio in auto, per fare scuola di italiano… arriva sempre una persona. Noi siamo partiti in otto, ma da soli non ce l’avremmo fatta. Quando ti manderò qualche foto, te ne manderò di collettive, dove si vede il gruppo. Infatti, quando si parla di questa esperienza, molte volte si dice che la famiglia di Elisa e Giorgio, insieme ad altri volontari, hanno accolto Amira e Farid, mi piacerebbe, invece, far capire che è stata un’esperienza e un’accoglienza corale. Se non fosse stata corale, non sarebbe esistita. È stato grazie al lavoro di tutti che l’esperienza è andata bene».

Chiediamo a Giorgio come hanno fatto con la lingua, soprattutto i primi tempi dell’accoglienza. «Nel gruppo ci sono una famiglia marocchina e una tunisina, migranti di lunghissimo corso. Sono parte del gruppo fin dall’inizio, e, parlando arabo, sono tra i protagonisti, perché sono quelli che fanno più lavoro di socialità, accompagnamenti, ecc. La sera in cui Amira e Farid sono arrivati, erano qua con del cibo arabo».

La storia di Amira e Farid

Giorgio parla con grande affetto di Amira e Farid, con cui la sua famiglia ha vissuto a stretto contatto dal maggio al dicembre del 2018. «Loro sono di Houla, nel governatorato di Homs. Sono una bella coppia. Contenti. Lui aveva una ditta di piastrellisti. Dal punto di vista economico stavano bene. Lei racconta che si occupava dei nipoti: era la zia preferita, e preparava cibo per frotte di bambini. Vivevano in un nucleo di case che ospitava la famiglia allargata di lei.

Non hanno conservato nulla della loro casa: è finito tutto sotto le macerie».

Giorgio mette insieme i tanti pezzi del puzzle della storia di Amira e Farid raccolti qua e là negli ultimi due anni e mezzo. «Nel 2011 è arrivata la primavera araba e la crisi economica. La crisi ha portato le manifestazioni, le manifestazioni il disastro. Tutto questo, loro lo raccontano come qualcosa che è successo senza che se ne rendessero conto. Amira è venuta una volta a parlare a scuola: ha raccontato di questa loro vita molto bella e serena che a un certo punto è stata stravolta, perché, in quanto sunniti, hanno iniziato a essere perseguitati da governo e filogovernativi.

Un giorno Houla è stata circondata dagli alawiti che hanno cominciato a bombardare per cercare i terroristi. Era il 2012, maggio.

Racconta Amira che a un certo punto si sono rifugiati nelle cantine, ma suo marito era rimasto fuori. Allora è uscita in mezzo al fumo e alle macerie per cercarlo, gridando a gran voce, finché non l’ha trovato. Poi si è resa conto che la casa della sua migliore amica era stata bombardata, però non era distrutta. Allora è corsa a cercarla. Quando è entrata in casa, l’ha trovata sgozzata con i suoi quattro bimbi.

Questo è il massacro di Houla: centootto persone, soprattutto bambini e donne, massacrate con la scusa di cercare i terroristi. A quel punto, Amira, davanti ai ragazzi a scuola, ha detto: “Io non capisco perché cercavano terroristi e hanno ammazzato una donna con quattro figli”.

Quell’immagine terribile, la sogna ancora adesso.

Farid ci manda ogni anno su WhatsApp il video di loro che portano i corpi dei bambini in braccio durante il funerale. Ce lo manda per condividere il ricordo, per non scordare da dove arrivano».

Dopo il massacro, Amira è partita per il Libano con la madre, attraversando di notte il confine a piedi, mentre Farid sperava che la guerra finisse presto, ed è rimasto a Houla. «Dopo sei mesi, è andato in Libano anche lui. Pare che in quel tempo lui sia stato arrestato, e che per tre mesi si siano perse le sue tracce. Di questa cosa, però, lui non vuole raccontare. Dice solo che tutti i sunniti dovevano arruolarsi per combattere i ribelli e i terroristi, ma che in realtà venivano mandati a massacrare i loro fratelli, come avevano fatto a Houla, e allora è scappato».

Amira e Farid sono arrivati in Libano nel 2012: un paese di quattro milioni di abitanti che ha accolto nell’arco di pochi mesi un milione e mezzo di profughi, ma non ha mai riconosciuto il loro status di rifugiati. «Essendo una famiglia benestante, per un po’ hanno ricevuto soldi dalla Siria. Poi però i soldi sono finiti, e allora Farid è andato a fare il muratore con degli amici libanesi: era una vita molto povera».

Vivendo in un garage non lontano dal campo di Tel Abbas, la coppia ha conosciuto i volontari di Operazione Colomba, il cui lavoro era quello di difenderli dagli arresti arbitrari, e di aiutarli dal punto di vista sanitario. «Stando fuori dal campo, il rischio di essere arrestati ed espulsi cresceva, quindi sono entrati nell’elenco dei corridoi, e sono stati fatti conoscere a Sant’Egidio. Il criterio principale con cui Sant’Egidio decide quali persone far venire in Italia, è quello della fragilità: problemi di salute, famiglie numerose e con figli piccoli, e poi persone che rischiano la vita. Amira e Farid erano tra questi ultimi».

Dialogo interculturale

Giorgio ripercorre le tappe della vita di Amira e Farid come se stesse raccontando le vicende della propria famiglia, e ci racconta com’è stata la «convivenza» con loro: «Abbiamo potuto parlare molto, anche di religione. Noi siamo cattolici e lui ha sempre chiesto che gli spiegassimo le nostre usanze. La prima Pasqua, lui ha voluto sapere tutto sul triduo: cosa si faceva, perché si ricordava la morte di Gesù, perché poi risorgeva, cos’è la comunione. Ha sempre chiesto tanto senza mai giudicare, ad esempio il modo in cui stanno assieme uomini e donne. Diceva il suo pensiero: “Da noi funziona così, e penso che sia giusto così”. Ma non mi ha mai detto: “Tu con tua moglie fai delle cose che non sono giuste”.

Un po’ per volta abbiamo capito che rapportarsi con un’altra cultura è diverso dal dire: “Qui funziona così e, dato che ti accolgo, ho diritto di dirti che devi fare come me”. Quando accogliamo qualcuno, rischiamo di credere di poter pensare e decidere per lui, e di dire questo va bene, questo non va bene. Ma questa non è accoglienza».

![]()

Come fratelli

A gennaio 2019, Farid ha trovato un lavoro in un’azienda agricola difficile da raggiungere da Rosbella. La coppia ha quindi cercato, con l’aiuto del gruppo, una casa a Cuneo. «Lì era tutto più facile: fare la spesa, muoversi… e sono diventati autonomi su molte cose».

Finito il contratto di lavoro di un anno, Farid ha fatto poi diversi altri lavoretti. Ora è in prova per un’azienda di serramenti dalle parti di Mondovì, dove il gruppo li ha aiutati a trovare un’altra casa in affitto. «Adesso sono completamente autonomi, e pagano tutto loro. Poi Amira è rimasta incinta di due gemelli che sono nati a maggio, e questa è stata un’altra tappa importante del loro percorso per ritrovare la serenità».

Nonostante le difficoltà della lingua, spesso affrontate attraverso Google translate, Giorgio racconta del bel clima che si era creato con Amira e Farid quando vivevano a Rosbella. Una bella relazione che tutt’ora continua.

«Alla fine, il gruppo è diventato una famiglia. Lei, per esempio, si confida molto con una delle maestre d’italiano. E lui si confida con Guardini, l’amico originario del Marocco. Per Amira e Farid, noi siamo la loro famiglia: ci chiamano fratelli e sorelle. Ed è proprio così, nel senso che ci trattano così. Per noi è stata un po’ la realizzazione della convivenza che avevamo cercato quando siamo venuti qui nel 2005. È stato un bel trauma quando se ne sono andati. Poi loro sono proprio amabili, molto delicati, molto rispettosi dei rispettivi spazi, ma anche molto coinvolgenti. Loro erano contenti che ci fossimo noi qui sopra, si sentivano protetti, non si sentivano soli. La convivenza è stata proprio bella, una ricchezza enorme.

Penso che una delle persone che ha beneficiato di più di questa esperienza sia stata nostro figlio Davide, che non ha mai vissuto l’accoglienza come una cosa strana. Due persone diverse, con un modo di fare diverso, con una lingua diversa sono entrate dentro la sua famiglia in modo naturale: sono semplicemente arrivate, e basta.

Secondo me, la rivoluzione che possiamo fare attraverso l’accoglienza, è far vivere ai nostri bimbi, giovani, ragazzi, questa cosa come normale: non un’emergenza, un’esperienza eccezionale, un far fronte all’ondata che arriva; non una cosa eccezionale, super, per persone in gamba, ma una cosa normale.

Per la nostra famiglia è stato bello, e continuo a dire: vale la pena farlo».

Luca Lorusso

Storia e numeri dei corridoi umanitari

Un varco possibile

Una via legale e sicura per mettere in salvo i profughi in cerca di protezione umanitaria c’è. Una via che sottrae denaro ai trafficanti ed evita le morti in mare. Sono i Corridoi umanitari, immaginati dalla Comunità di Sant’Egidio e realizzati da migliaia di volontari, grazie anche alla collaborazione tra chiese, in dialogo tra loro e con le istituzioni.

Lampedusa, 5 ottobre 2013. Nell’hangar azzurro, all’aeroporto, c’era odore di disinfettante. C’erano la polizia scientifica e i corpi delle persone recuperate in mare nei sacchi neri, pronti per la sepoltura. Ricordo anche quelli di quattro bambini.

Un anno dopo, la Comunità di Sant’Egidio, sarebbe riuscita a dare almeno un nome a tutte le vittime, compresi i 350 e più che sono stati poi recuperati dal fondo del mare.

Erano partiti tutti dall’Eritrea e dal Corno d’Africa due anni prima. Duemila dollari e molti mesi di quasi schiavitù per raccogliere gli altri soldi necessari per il viaggio della morte o della vita.

Non era possibile che per vivere, non essere perseguitati, ricattati, minacciati, si dovesse morire così. Era inaccettabile che quello fosse, per i profughi, l’unico modo per raggiungere l’Europa, per ritrovare dignità e sicurezza. E non andava accettato. Ma dalla commozione collettiva italiana ed europea si sarebbe passati presto alla «globalizzazione dell’indifferenza», e all’impotenza.

È stato allora, lì a Lampedusa, che ho letto per la prima volta su un lenzuolo la scritta, metà grido e metà preghiera, «Corridoi umanitari».

Un modello che apre strade nuove

Il merito straordinario dei Corridoi umanitari creati nel 2015 da Comunità di Sant’Egidio, Tavola valdese e Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei), è quello di avere aperto un varco nelle politiche migratorie europee, e di indicare un modello praticabile per un’immigrazione verificata, sicura, fuori dall’illegalità a dalle maglie dei trafficanti.

Essi offrono un modello anche per il «dopo approdo», cioè per l’accoglienza e l’integrazione delle persone dopo il loro arrivo. E forniscono una risposta al grande rischio che, per veti incrociati della politica, l’Ue rinunci al suo cuore, alla «democrazia inclusiva» e «umanitaria» che è alla base stessa della genesi e della necessità storica ed economica dell’Europa unita.

Il paradosso europeo

Se si guardano le nazionalità delle persone i cui corpi vengono recuperati nel Mediterraneo, risulta una verità asciutta e terribile: molti erano profughi, meritevoli di protezione internazionale.

Il sistema europeo per i rifugiati è paradossale: per accedervi è necessario presentarsi alla frontiera dell’Ue, ma alla frontiera si può arrivare solo come turisti – dissimulando quindi il proprio bisogno di protezione – oppure come irregolari.

Zygmunt Bauman scriveva: «Il viaggiare per profitto viene incoraggiato; il viaggiare per sopravvivenza viene condannato, con grande gioia dei trafficanti di “immigrati illegali”, e a dispetto di occasionali ed effimere ondate di orrore e indignazione provocate dalla vista di “emigranti economici” [morti] nel vano tentativo di raggiungere la terra in grado di sfamarli».

Il primo protocollo di apertura di «Corridoi umanitari» promossi dalla Comunità di Sant’Egidio sulla base di norme vigenti (l’art. 25 del Regolamento europeo n.810/2009 che prevede la possibilità per gli stati della Ue di emettere visti umanitari a territorialità limitata, cioè validi per un singolo paese), è stato firmato con i ministeri degli Esteri e dell’Interno, assieme alla Federazione delle chiese evangeliche italiane (Fcei) il 15 dicembre 2015. Successivamente, altri protocolli sono stati firmati anche con la Conferenza episcopale italiana (Cei) e la Caritas.

Oggi, dopo cinque anni, ci sono corridoi attivi anche in Francia, Belgio, Andorra e San Marino, nella speranza di creare un «Corridoio europeo».

Il «dopo approdo»

I Corridoi umanitari, che sarebbe meglio definire semplicemente «umani», rappresentano una buona pratica non solo per l’arrivo, ma anche per l’inclusione dei rifugiati. Quella dei percorsi di accoglienza e integrazione dopo l’arrivo è, infatti, la parte forse meno conosciuta del progetto, ma non per questo meno significativa.

Nel «modello italiano» dell’accoglienza, il «dopo approdo» è il punto più dolente: straordinari nella prima accoglienza, siamo deficitari nella seconda, mostrando scarsa capacità di promuovere autonomia e integrazione delle persone accolte. I Corridoi umanitari, invece, per loro natura, promuovono una rete di persone che accompagna i rifugiati passo dopo passo, senza lasciarli soli e smarriti in un mondo per loro sconosciuto e a volte ostile.

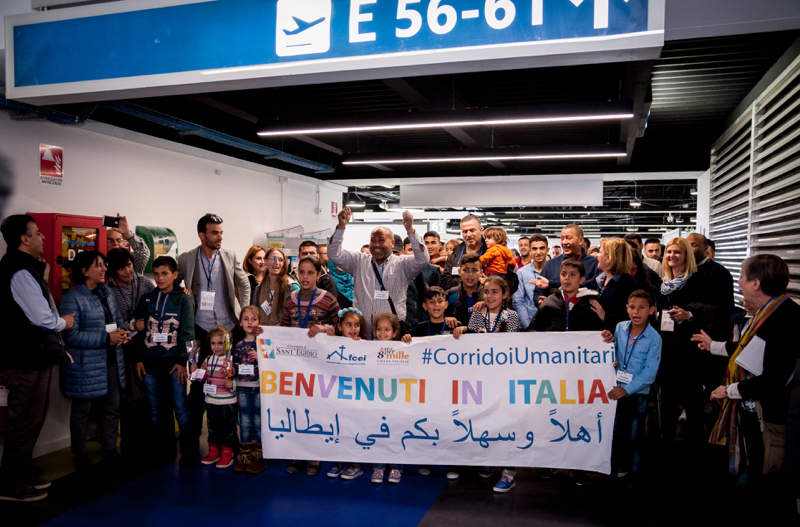

La grande avventura dei Corridoi inizia come una favola, anche se non la è: si sale su un aereo di linea, invece che su un barcone; si vede dall’alto il mare bello e amico; si scende a Fiumicino stralunati e col cuore che batte, e si è accolti come in una festa da volti che poi diventeranno amici. Due giorni dopo si viene già accompagnati da qualcuno che mostra come si raggiunge la scuola dove i bambini sono già iscritti, come si prende l’autobus, dove sono i negozi. Qualcuno che aiuta a fare la spesa e a essere conosciuti in paese, nel quartiere.

Lo stupore del «modello adottivo»

Di solito con i Corridoi, non arrivano singoli, ma gruppi, famiglie più vulnerabili di altre. Nonne con ragazzi che hanno perso i genitori in guerra, donne e adolescenti, chi ha bisogno di cure urgenti. Ciascuno con la sua storia già «verificata» prima di partire.

Il viaggio, l’accoglienza, l’accompagnamento all’autonomia, tutto è a carico della società civile. Su base volontaria. Viene così svuotato in radice l’argomento, miope ma popolare, che dice: «Basta spendere soldi pubblici per gli stranieri!». In più, si mettono insieme risorse umane, professionali, spirituali, civili altrimenti inutilizzate.

Invece di dare per scontata la frammentazione sociale, ci si mette insieme, si riduce la solitudine: giovani, adulti, pensionati, anziani, diventano il nerbo di un’esperienza che trasforma i problemi – di lingua, inserimento, diffidenza, paura – in una rinascita, spesso allegra, appassionante, di pezzi di società civile.

I gruppi che accolgono, si assumono gli oneri materiali e relazionali necessari per favorire l’inserimento sociale «simpatetico» dei rifugiati. Questo «modello adottivo» suscita spesso nelle persone accolte una risposta che va oltre le speranze di chi accoglie: è normale infatti che chi arriva da anni di inganni e di offerte di aiuto interessate, resti stupito del fatto che non c’è nessuna trappola nei Corridoi.

Burocrazia senza paura

Il parlamento italiano ha definito la «sponsorship» privata di questa esperienza «un modello esemplare di accoglienza diffusa». Papa Francesco l’incoraggia sottolineando l’«immaginazione» che ha aperto questo varco di umanità.

A differenza dei programmi di «resettlement» (reinsediamento), che si rivolgono a persone già riconosciute dall’Unhcr come rifugiate, i Corridoi umanitari prevedono che, al loro arrivo sul territorio italiano, i beneficiari presentino la domanda di asilo e seguano l’iter comune a qualsiasi richiedente. Le loro storie sono state già in larga parte verificate prima della partenza, e le domande superano presto l’esame delle Commissioni territoriali. Le persone vengono accompagnate dal gruppo anche in questo percorso, perché non si trovino sole davanti alla burocrazia, agli avvocati, e al tam tam dei passaparola.

I punti di forza dei Corridoi

I punti di forza di questo modello sono, quindi, diversi: innanzitutto la verifica delle storie personali prima della partenza; poi la creazione di un canale di fiducia nei rifugiati che viene confermato al loro arrivo in Italia (quello che è stato promesso prima del viaggio, si realizza davvero); la creazione di una rete di persone che accoglie e attiva un processo di integrazione che riduce il rischio di isolamento sociale; l’assenza di costi a carico dello stato e del bilancio pubblico; infine la sicurezza di tutto il processo, e lo svuotamento del potere dei trafficanti umani.

A ben pensarci, questo modello potrebbe essere utilizzato per riqualificare il sistema pubblico di assistenza, migliorandone l’efficienza e la capacità di integrazione con investimenti modesti.

Tremilacinquecento

![]() Ad oggi quasi 3.500 persone sono arrivate in Europa in questo modo, più di quante ne abbiano accolte 21 stati europei con le ricollocazioni: 2.700 in Italia, di cui quasi 2.000 dai campi in Libano, 623 via Etiopia e Giordania e 67 dalla Grecia. Altri 659 sono in Francia e Belgio, 8 nella piccola Andorra.

Ad oggi quasi 3.500 persone sono arrivate in Europa in questo modo, più di quante ne abbiano accolte 21 stati europei con le ricollocazioni: 2.700 in Italia, di cui quasi 2.000 dai campi in Libano, 623 via Etiopia e Giordania e 67 dalla Grecia. Altri 659 sono in Francia e Belgio, 8 nella piccola Andorra.

Solo in Italia si sono coinvolti 162 «attori» in 18 regioni, famiglie, gruppi, associazioni, parrocchie, Caritas, Sant’Egidio, Migrantes, Tavola valdese, Federazione delle chiese evangeliche in Italia, collegi, congregazioni religiose, privati. Quasi 3.500 volontari e almeno altre 30mila persone danno convintamente un contributo.

A settembre 2020 è stato firmato un nuovo accordo con l’Italia che permette alla Comunità di Sant’Egidio di avviare ufficialmente il Corridoio da Lesbo e dalla Grecia per i primi 300 (si veda il reportage da Lesbo a pag. 59).

Per questo c’è bisogno di altre persone che mettano a disposizione quello di cui dispongono: una piccola cifra, del tempo, una casa inutilizzata, una professionalità. Chi aiuta non è lasciato solo: Sant’Egidio si assume anche questo ruolo, oltre all’ospitalità diretta.

Si può fare ancora molto

In un mondo attraversato dalla brutalità del Covid-19, in un’Europa spaventata dall’incertezza, c’è il rischio che questa risposta intelligente e umana alle migrazioni si fermi. Sarebbe un errore. Per l’Europa è di primario interesse la creazione di un Corridoio europeo per i profughi di Lesbo, che è già Europa, e dei lager libici.

In Italia andrebbe rinnovato il decreto flussi per gli ingressi legali, ormai ridotti quasi solo ai ricongiungimenti familiari.

È positiva la parziale apertura sul cambiamento del permesso di soggiorno, che può riavviare una integrazione oggi bloccata anche dai controproducenti «decreti sicurezza» che avevano creato da 30 a 70mila «irregolari» incolpevoli.

Sarebbe necessario introdurre permessi di soggiorno di un anno per la ricerca del lavoro, accanto a quelli di lavoro: sono più realistici.

Sarebbe opportuno fare emergere quanti sono diventati irregolari come «overstayers» (perché rimasti sul territorio italiano oltre il tempo consentito), attraverso il ravvedimento operoso, non solo con regolarizzazioni a ondate.

Ci vorrebbe un ampliamento dei ricongiungimenti familiari che tenga nel debito conto la diversa ampiezza dei legami familiari nei paesi di provenienza, non limitabili solo alla moglie, ai figli, ai nonni o ai fratelli.

E sarebbe sensata una riqualificazione professionale di profughi e rifugiati presenti da tempo in Italia, con investimenti in collaborazione con il settore privato: sarebbe una risposta anche al declino e all’invecchiamento della popolazione.

Ci si può arrivare. Intanto, i Corridoi umanitari ci aiutano a rimanere umani.

Mario Marazziti

Ecumenismo dell’accoglienza

La ricerca dell’unità dei cristiani ha attraversato stagioni diverse. Dal Vaticano II a oggi, si è conosciuto entusiasmo, ma anche crisi e nuove distanze, che hanno rallentato il cammino.

La stessa preghiera sacerdotale di Gesù e l’imperativo a essere una cosa sola, sgorga dal cuore della Passione, dentro un confronto agonico con il male. Il Male è anzitutto divisione. E i suoi frutti sono terribili. Il Concilio Vaticano II è stato una risposta dello Spirito, dopo la tragedia della II Guerra Mondiale.

La ricerca dell’unità si oppone alle derive centrifughe che lacerano i cristiani e i popoli. Oggi, in un tempo di rinascenti nazionalismi, appare necessario un sussulto di audacia, per porre la questione dell’unità in un mondo globalizzato e drammaticamente diviso. L’indifferenza o la disunione tra le Chiese suonano troppo simili alle chiusure nazionali di fronte alle migrazioni, ai conflitti, carestie, disastri ambientali.

Per questo i cristiani non possono condividere – anche se dolorosamente accade – il cinismo e il rifiuto opposto da populismi e paura.

Papa Francesco, nell’enciclica Fratelli tutti, ha offerto un antidoto alla separazione e alla cultura dello scarto: la fraternità universale, sola medicina per le grandi piaghe dell’umanità.

Le stesse confessioni cristiane, «insieme», sono invitate a non conformarsi al pensiero corrente e a lavorare per un’umanità riconciliata e inclusiva, di cui loro stesse siano segno. Per questo, il tema dei rifugiati e dei migranti, del superamento delle barriere, dell’integrazione e dell’accoglienza, incrocia e provoca il cammino ecumenico per una risposta profonda e contagiosa alla «globalizzazione dell’indifferenza».

Il 6 marzo 2016, all’Angelus, papa Francesco citava come segno concreto di impegno per la pace e la vita, proprio «l’iniziativa dei Corridoi umanitari per i profughi, avviata ultimamente in Italia. Questo progetto pilota, che unisce la solidarietà e la sicurezza – diceva -, consente di aiutare persone che fuggono dalla guerra e dalla violenza, come i cento profughi già trasferiti in Italia, tra cui bambini malati, persone disabili, vedove di guerra con figli, e anziani». E concludeva: «Mi rallegro anche perché questa iniziativa è ecumenica, essendo sostenuta da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle chiese evangeliche italiane, Chiese valdesi e metodiste».

Si sarebbe aggiunta in seguito, tramite un accordo con la Comunità di Sant’Egidio, la Cei per un Corridoio dal Corno d’Africa.

Tutta l’esperienza dei Corridoi umanitari rappresenta un esempio evangelico e di ecumenismo della solidarietà e della giustizia. Un esempio per le persone di buona volontà, per non abbassare la soglia del nostro «rimanere umani», in un tempo difficile.

È l’immaginazione evangelica nella storia.

Conosco, con le sorelle e i fratelli valdesi, la fatica costruttiva di aprire varchi di disponibilità nella compagine delle Chiese in Europa.

Oltre all’Italia, la Francia ha visto la collaborazione della Chiesa riformata, mentre partner in Europa sono anche diversi vescovi luterani tedeschi.

A Lesbo, un protocollo di collaborazione è stato siglato con la Metropolia ortodossa di

Mitilene.

Si prosegue l’impegno perché in modo creativo e efficace, si possa ecumenicamente offrire il diritto al futuro e alla pace ai profughi siriani, eritrei, sud sudanesi, e a tutti coloro che soffrono violenza, persecuzione e tortura, e all’Europa una opportunità per non allontanarsi dall’umanesimo che è alle sue fondamenta.

mons. Marco Gnavi,

parroco di Santa Maria in Trastevere

Hanno firmato il dossier:

Mario Marazziti

Giornalista e scrittore, è stato editorialista per il «Corriere della Sera», «Avvenire», «Famiglia Cristiana», «Huffington Post» e portavoce della Comunità di Sant’Egidio. Presidente del Comitato per i diritti umani e poi della Commissione affari sociali della Camera dei deputati dal 2013 al 2018, è stato promotore e primo firmatario della legge di cittadinanza per i bambini immigrati (ius soli e ius culturae) e ha portato a termine la riforma delle professioni sanitarie, la legge di sostegno ai disabili gravi «Dopo di noi», e quella sul recupero degli sprechi alimentari. È cofondatore della Coalizione mondiale contro la pena di morte.

Monsignor Marco Gnavi

Parroco della parrocchia di Santa Maria in Trastevere e direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e i nuovi culti del Vicariato di Roma, tra i responsabili internazionali della Comunità di sant’Egidio.

Luca Lorusso

Giornalista redazione MC curatore del dossier.

Archivio MC sui corridoi umanitari:

Enrico Casale, Per vincere il traffico (di migranti), MC novembre 2018.

Enrico Casale, Ecumenismo per le migrazioni, MC marzo 2019.