La grande illusione. Gafam, la promessa tradita

Sommario

- I Padroni del mondo. Lo strapotere delle aziende tecnologiche

- Come la vita è diventata virtuale Breve storia della rivoluzione digitale.

![]()

I Padroni del mondo.

Lo strapotere delle aziende tecnologiche

Sono nate promettendo l’uguaglianza e la fine dei monopoli. Ma presto hanno rivelato la loro vera faccia. Come le aziende Big tech sono diventate il Grande fratello di Orwell.

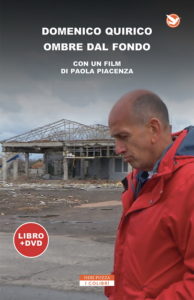

Nella storia della pubblicità rimane una pietra miliare. È lo spot della durata di un solo minuto, con cui, senza mai mostrare il prodotto, venne reclamizzato il primo Macintosh di Apple: un personal computer che, negli intenti di Steve Jobs, avrebbe dovuto affermarsi (e così è stato) come un oggetto rivoluzionario. Ambientato in un futuro distopico, in cui domina una sorta di Grande fratello, lo spot, firmato dal grande regista Ridley Scott, andò in onda una sola volta nel 1984, durante una pausa di gioco del Super Bowl. Eppure lasciò un segno indelebile nell’immaginario collettivo, veicolando l’idea che – grazie ad Apple – sarebbe finito lo strapotere di chi, all’epoca Ibm, deteneva il monopolio dei computer. Finalmente accessibile a tutti, il pc avrebbe liberato l’umanità da una sorta di cappa, tipica di una società totalitaria come quella descritta nel romanzo «1984» di George Orwell.

Quarant’anni dopo, sappiamo com’è andata a finire: nell’arco di pochi decenni, i nuovi protagonisti del mondo della comunicazione sono diventati giganti ingombranti e pericolosi, assai più dell’Ibm del 1984. Nel frattempo, gli attori della rivoluzione digitale – Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Besoz, solo per citare i più noti – diventavano i profeti della «nuova era».

È stato coniato un neologismo per indicare il pool di colossi che oggi hanno dimensioni economiche pari a quelle di alcuni Stati, una potenza tecnologica straordinaria (già adesso e, ancor più, in futuro grazie all’intelligenza artificiale), oltre che una capacità di influenza sui cittadini senza precedenti. L’acronimo Gafam allude a Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Quelli che, nel suo libro Rete padrona (Feltrinelli) Federico Rampini, già 10 anni fa, chiamava «i nuovi padroni dell’universo».

Jobs, Gates & company

![]() Sebbene le aziende in questione siano diverse fra loro per vari aspetti (vedi box Salobir), è diventato ormai comune l’utilizzo dell’acronimo Gafam al quale oggi andrebbe forse aggiunta un’ulteriore M. Il riferimento è a Elon Musk, patron di Tesla e di molte altre aziende, divenuto particolarmente famoso da quando, nel 2022, ha acquistato Twitter, poi diventato X. Particolare curioso: anche «il visionario Musk» ha accompagnato l’acquisto di Twitter con una dichiarazione che voleva essere profetica: «L’uccello è stato liberato». A soli due anni di distanza, il cinguettio dell’uccellino in questione sa più di agonia che non di libertà.

Sebbene le aziende in questione siano diverse fra loro per vari aspetti (vedi box Salobir), è diventato ormai comune l’utilizzo dell’acronimo Gafam al quale oggi andrebbe forse aggiunta un’ulteriore M. Il riferimento è a Elon Musk, patron di Tesla e di molte altre aziende, divenuto particolarmente famoso da quando, nel 2022, ha acquistato Twitter, poi diventato X. Particolare curioso: anche «il visionario Musk» ha accompagnato l’acquisto di Twitter con una dichiarazione che voleva essere profetica: «L’uccello è stato liberato». A soli due anni di distanza, il cinguettio dell’uccellino in questione sa più di agonia che non di libertà.

Se ci occupiamo qui di un tema come questo, in apparenza per addetti ai lavori, è perché urge avere più consapevolezza del potere e delle strategie dei Gafam, così da utilizzarne i prodotti in modo adeguato. Già, perché tutti, in un modo o nell’altro, siamo fruitori dei tanti servizi offerti da queste aziende.

Dell’importanza dei social e del peso delle imprese che li hanno lanciati, ce ne siamo accorti, in modo particolare dopo il 2016. Ormai è documentato da inchieste giornalistiche e studi scientifici come in quel fatidico anno – sia nel caso del referendum sulla Brexit quanto nelle elezioni che portarono alla vittoria di Donald Trump – un ruolo importante venne giocato dalle fake news, veicolate ad arte proprio sui social. Un fenomeno talmente nuovo e grave che per definirlo fu coniata un’espressione inquietante, «post verità», che l’Oxford english dictionary indicò come parola dell’anno proprio nel 2016. Quanto alle fake news e agli effetti di quello che gli studiosi chiamano «disordine informativo», ci siamo resi conto di quanto pesino nella vita di una comunità soprattutto durante la pandemia, quando un’informazione corretta, rispetto ad esempio ai vaccini, ha determinato la vita o la morte di tante persone.

![]()

«Mostri a cinque teste»

Sono ormai numerosi i libri che mettono sotto accusa i Gafam e le loro strategie, oltre che i loro comportamenti (tra questi l’allergia ai sindacati e il frequente ricordo all’elusione fiscale). Un pamphlet, uscito in Francia nel 2023 a firma di Philippe Gendreau, definisce i Gafam niente di meno che «un mostro a cinque teste». Sotto accusa è, anzitutto, l’enorme potere economico da essi acquisito. Un esempio fra i tanti: a gennaio di quest’anno Apple aveva raggiunto un valore di mercato di tremila miliardi di dollari, più dell’intero Pil della Francia, la settima economia del mondo. Il rapporto Oxfam 2024 conferma: «Le “Big tech” dominano i mercati: tre quarti dei ricavi globali dalla pubblicità online fluiscono a Meta (Facebook e altri), Alphabet (Google) e Amazon, e oltre il 90% delle ricerche online viene effettuato tramite Google».

Tale preoccupante trend già qualche anno fa era finito sotto la lente della Commissione antitrust della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, che in un rapporto di 449 pagine, così dipingeva i Gafam: «Aziende che una volta erano start up da strapazzo che sfidavano lo status quo sono oggi divenute i tipi di monopoli che non si vedevano dall’era dei baroni del petrolio e dei magnati delle ferrovie. Benché queste aziende abbiano apportato indubbi benefici alla società, il dominio di Amazon, Apple, Facebook e Google ha un prezzo. Queste società tipicamente controllano il mercato mentre vi competono». La concentrazione di potere economico è tale che i Gafam sono anche gli unici che possono compiere acquisizioni di altre aziende del settore: non a caso Facebook (ora di Meta) ha comprato prima WhatsApp e poi Instagram, sborsando cifre astronomiche, che pochissimi altri al mondo avrebbero potuto investire.

Il nuovo petrolio

Con il loro dominio nel settore tecnologico, dai software all’e-commerce, di fatto i Gafam sono ormai indispensabili per miliardi di persone che ogni giorno li usano: pensiamo, ad esempio, a quante ricerche sul web ogni giorno vengono effettuate tramite Google, a quante mail viaggiano grazie a Gmail, a quanti messaggini quotidianamente ci scambiamo su Whatsapp, quanti prodotti vengono acquistati su Amazon e così via. Tale dominio tecnologico, pressoché incontrastato, ha reso questi colossi i principali controllori di quello che oggi viene chiamato «il nuovo petrolio»: i dati personali che, coscienti o meno, ogni giorno affidiamo alle piattaforme mentre interagiamo con loro. Un autentico tesoro. È proprio a partire da questa oceanica massa di informazioni personali – prelevate, lavorate e vendute – che sta prendendo forma quello che la studiosa Sushana Zuboff ha chiamato «il capitalismo della sorveglianza».

Più in generale, le conseguenze sulle persone prodotte da queste aziende sono ormai sotto gli occhi di tutti. Il «Wall Street Journal» del 27 gennaio 2021 ha scritto che «abbiamo perso il controllo di ciò che vediamo, leggiamo – e persino pensiamo – a favore delle più grandi società di social media». Franklin Foer, nel suo I nuovi poteri forti, descrive «come Google, Apple, Facebook e Amazon pensano per noi». Il giornalista statunitense Max Fisher nel suo La macchina del caos va oltre, quando denuncia: «Questa tecnologia esercita un’attrazione talmente forte sulla nostra psicologia e sulla nostra identità, ed è talmente pervasiva nella nostra vita, da cambiare il nostro modo di pensare, di comportarci e di relazionarci con gli altri. L’effetto finale, moltiplicato su miliardi di utenti, è quello di cambiare la società stessa in cui viviamo».

![]()

Un terreno (troppo?) fertile

Come siamo arrivati fin qui? Accanto a ragioni tecniche ed economiche, va ricordato il terreno culturale fertile del quale sono cresciuti i Gafam. Complici e miopi, ubriacati dal mito dell’underdog che diventa uomo di successo, in tanti, per anni, abbiamo osannato acriticamente personaggi quali Steve Jobs, Bill Gates e altri. Troppo bella la favola delle start up che nascevano dal nulla (di solito in mitici garage) per poi sbaragliare il mercato. Troppo seducente l’ideologia della Silicon Valley, anche se poi, nel giro di pochi anni, si è rivelata una Valle oscura (come suona il titolo del libro con cui Anna Wiener smonta il mito del più “cool” pezzo d’America).

«C’è stata un’indulgenza eccessiva», sintetizza per i lettori di MC Stefania Garassini, giornalista e studiosa, che già nel 1993 aveva fondato la rivista «Virtual», il primo mensile dedicato alla cultura digitale in Italia. «Non c’è dubbio – spiega Garassini – che l’avvento delle tecnologie digitali sia stato accolto da un alone di ottimismo. Del resto, affascinava molti l’utopia californiana, ossia l’idea che il pc garantisse l’accesso universale al sapere, una partecipazione più democratica e una cittadinanza più informata. Poche, molto poche le voci critiche in quel periodo. Dopo l’esplosione della bolla speculativa che ha colpito nel 2000 le aziende cosiddette «dot.com», l’economia del digitale è ripartita alla grande grazie al web 2.0. Non c’è stata critica all’inizio perché era dominante un pregiudizio positivo; in più, era difficile prevedere come si sarebbe evoluto il tutto». Continua Garassini: «Tra i pochi ad aver messo in guardia circa possibili effetti problematici del digitale segnalo

Howard Rheingold, autore di Comunità virtuali. Parlare, incontrarsi, vivere nel ciberspazio. La tesi era chiara: c’è la possibilità che la tecnologia si riveli uno strumento molto adatto a promuovere un’esasperata commercializzazione dei nostri dati. “Quando il Grande Fratello arriverà, non stupitevi se avrà le sembianze di un commesso del supermercato”. È andata proprio così, la situazione ci è sfuggita di mano».

Piattaforme nel mirino

Dalle stelle alle stalle. Per lunghi anni i Gafam hanno conquistato fette di mercato sempre più ampie, ottenendo successo e popolarità in moltissimi Paesi del mondo. A quale prezzo? Amaro il bilancio che Valerio Bassan fa nel suo recente libro Riavviare il sistema. «La nascita di grandi monopoli tecnologici ha profondamente trasformato la struttura di internet. L’ingerenza autocratica di aziende e governi l’ha frammentata. E la diffusione di modelli di business basati su “datificazione” e sorveglianza ha disumanizzato il ruolo delle persone su internet». Gli fa eco padre Eric Salobir, nel suo Dieu et la Silicon valley: «Il mondo hi-tech è in crisi. Una crisi che non ha cessato di amplificarsi a partire dallo scandalo di Cambridge Analytica. Aggiungiamoci alla rinfusa le questioni dell’anonimato online, delle fake news e delle falle nella sicurezza informatica. Tutte cose che in comune hanno l’erosione della fiducia nelle nuove tecnologie. Un senso di inquietudine è venuto a gettare ombre sullo stupore, del resto sempre più relativo, ispirato dalle loro promesse».

Non da oggi, stanno emergendo una serie di problemi che hanno portato i Gafam a salire, loro malgrado, alla ribalta mondiale in più occasioni. A febbraio il Ceo di Meta è stato convocato per l’ottava volta dal Congresso americano, insieme ai responsabili di alcune delle principali piattaforme (TikTok, YouTube, Twitter-X e altre). Nello stesso mese la città di New York ha aperto una causa contro TikTok, Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat ritenendoli responsabili di aver peggiorato la salute mentale di minori e adolescenti. Il 13 marzo la Camera dei rappresentati americana ha approvato a larga maggioranza una legge che apre la strada al divieto di usare TikTok negli Usa. Questa serie di interventi – stando a quanto scrivono alcuni – avrebbe spinto Musk e altri big delle aziende della Silicon Valley, storicamente simpatizzanti per i Democratici, a cambiare cavallo, sposando Trump in vista del voto di novembre.

L’influenza sulla politica

Altro paradosso: il sogno di una trasformazione digitale che avrebbe aumentato i diritti di tutti è naufragato schiantandosi contro un uso politico dei prodotti Gafam, in particolare dei social. Abbiamo così assistito all’uso efficace di Facebook e altri social da parte di autocrati e dittatori che sono riusciti a inasprire il controllo su dissidenti e voci critiche, anziché favorire la partecipazione popolare, come negli auspici dei pionieri del web. Ricordate la Primavera araba? Lo strumento di Twitter, che servì per infiammare le folle, è stato il medesimo poi utilizzato per diffondere fake news dai detentori del potere. In un articolo uscito sull’Huffington post il 3 giugno, l’autore – un russo di cui viene taciuto il nome per ragioni di sicurezza – sostiene che «i giganti del web, tra profitto e libertà di parola in Russia, spesso sacrificano la seconda ai fini del primo».

La questione di un utilizzo equilibrato delle piattaforme riguarda da vicino il futuro della democrazia. Come sottolineava Gianni Riotta il 6 giugno su Repubblica: «L’arena cruciale della nostra vita politica quotidiana è, da una generazione, la rete e le elezioni per la Casa bianca fra Trump e il presidente Biden a novembre, avranno nel web il campo di battaglia decisivo». Alla luce di tutto questo, appare urgente quindi che la politica intervenga in maniera decisa sul tema delle Big tech, se si vogliono conservare intatti i pilastri della corretta informazione, della trasparenza e della democrazia, altrettanti capisaldi per una convivenza che si possa definire civile. L’alternativa è che nei prossimi mesi si possano ripetere, negli Stati Uniti, le incredibili scene cui abbiamo assistito in occasione dell’assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021: un’azione coordinata per mezzo di Facebook.

Il tango si balla in due

In attesa che siano meglio regolamentati i Gafam, cosa possiamo fare noi, utenti di Google e dei social o clienti di Amazon? Nel marzo 2021, Nick Clegg, capo delle relazioni pubbliche di Facebook, rispose con un lungo post a chi accusava il social di Zuckerbeg di faziosità. Il titolo era Tu e l’algoritmo: per ballare il tango bisogna essere in due. Al netto dello spirito polemico, Clegg ha ragione su un punto: quanto noi utenti siamo consapevoli dell’uso che facciamo dei prodotti dei Gafam? Quanto stiamo (o meno) attenti alla nostra privacy? E così via.

Il giornalista Gigio Rancilio dal giugno 2016 cura su Avvenire la rubrica «Vite digitali». Interpellato da MC, spiega: «In un mondo dove moltissime delle nostre azioni sono tracciate, è evidente che ogni nostra scelta assume un valore economico, politico e sociale.

Pensiamo all’informazione: non è la stessa cosa cliccare su un generico contenuto prodotto dall’ennesimo creator o sull’inchiesta di un giornale. Tutto ciò produce conseguenze ben precise. Ognuno di noi vota quotidianamente, con le tante azioni digitali che compie. Diventa allora necessario saper cercare con intelligenza e, in secondo luogo, valutare criticamente il risultato di quanto ci viene proposto: è l’attività più importante che come cittadini digitali – dagli adolescenti ai nonni – siamo chiamati a compiere». Chiude Rancilio: «Per quanto ci chiedano un surplus di vigilanza, sarebbe sbagliato eliminare le tecnologie e l’intelligenza artificiale dalle nostre vite. È facile spaventarsi delle conseguenze, ma siamo chiamati alla responsabilità e, in ogni caso, abbiamo sempre il dovere della speranza».

Gerolamo Fazzini

![]()

La macchina del caos

Facebook: 3 miliardi di utenti

Con i suoi tre miliardi di utenti e una potenza di fuoco senza eguali, Facebook, che ha da poco compiuto 20 anni, è il più fortunato, ma anche il più criticato, dei social al mondo.

Nel febbraio scorso la prestigiosa rivista Wired ha scritto: «A due decenni esatti dal lancio, possiamo dirlo: non avremmo dovuto fidarci. La storia del social network fondato da Mark Zuckerberg è infatti costellata di scandali, controversie, invasioni della privacy, disinformazione, inquietanti esperimenti di ingegneria sociale e addirittura violenza alimentata tramite quella che era nata come una innocua piattaforma per aiutare amici e parenti a restare in contatto».

Non meno taglienti le parole di Sheera Frenkel e Cecilia Kang in apertura del loro volume

Facebook: l’inchiesta finale (Einaudi, 2021), frutto di un lavoro giornalistico immane: «Un potente monopolio che ha fatto grossi danni. Ha abusato della privacy degli utenti e ha fomentato la diffusione di contenuti tossici e dannosi raggiungendo tre miliardi di persone».

A detta di molti, oltre che per lo scandalo di Cambridge Analytica, Zuckerberg dovrebbe rivolgere le sue scuse, in particolare, a milioni di utenti di Paesi in via di sviluppo dove, complice l’età media molto bassa, il suo social è particolarmente diffuso. Nel 2021 Alexandre Piquard ha firmato su Le Monde un caustico pezzo dal titolo Facebook non sa le lingue, nel quale afferma: «Alcuni documenti interni all’azienda rivelano che in molti paesi, soprattutto quelli più instabili, il social network non è in grado d’impedire o limitare la diffusione dei contenuti violenti e discriminatori». Come documenta, con abbondanza di esempi. La macchina del caos di Max Fisher, i social, in particolare Facebook (per colpa di algoritmi progettati per aumentare ad ogni costo il coinvolgimento dei fruitori, anche a costo di puntare su contenuti divisivi e premiare spesso i fautori dell’odio), hanno, in molti casi, esasperato le posizioni politiche, esacerbato le divisioni religiose, contribuendo a seminare violenza. Il tutto in Paesi quali Myanmar, Sri Lanka, India, Indonesia. Anche una giornalista coraggiosa come la filippina Maria Ressa, vincitrice del Nobel per la pace nel 2021, nel suo libro Come resistere a un dittatore (La nave di Teseo, 2023), racconta come lei stessa inizialmente aveva utilizzato Facebook per le sue battaglie pro-democrazia, ma si sia vista costretta a fare marcia indietro, dopo essersi accorta dei perversi meccanismi che regolano la piattaforma di Zuckerberg.

G.F.

Dio e la Silicon Valley.

Eric Salobir

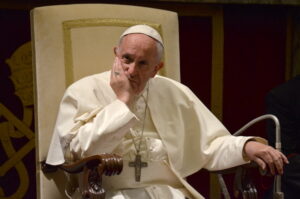

Fondatore di Optic, il primo think tank affiliato al Vaticano che ha a che fare con la tecnologia, il domenicano Eric Salobir è, insieme a fra Paolo Benanti, francescano, tra gli uomini di Chiesa più esperti in tema di rivoluzione digitale. In un bel volume uscito in Francia nel 2020 (e presto in Italia, per i tipi di Lev), dal titolo Dieu et la Silicon Valley, invita a non cedere a facili schematismi: «La Silicon Valley non è il paradiso, ma non si riduce alla visione caricaturale rappresentata dall’acronimo Gafam. E poi c’è il fatto che le entità di questa sigla sono profondamente diverse tra loro, tanto nei servizi che offrono come nei loro motti o slogan: che cosa c’è di comune tra il Don’t be evil, l’imperativo categorico di Google presente nel suo codice etico, e il Work hard. Have fun. Make history di Amazon? Non si possono assimilare in una stessa parola, Gafam, aziende dalla cultura e dal business model così differenti».

G.F.

![]()

Quali sono le alternative ai Gafam.

Incontro con Valerio Bassan, giornalista esperto digitale

Giornalista, già docente universitario, autore dell’apprezzatissima newsletter «Ellissi», Valerio Bassan è un acuto osservatore del mondo digitale, come prova il suo libro «Riavviare il sistema». MC lo ha intervistato, per capire se ci sono alternative percorribili ai prodotti «Made in Gafam».

Per quanto potenti siano le Big Tech, alcune vittorie sul fronte della privacy negli ultimi anni i consumatori le hanno ottenute. Quali e come?

«Dal 2018, anno in cui fu varato il Gdpr (regolamento della Ue in materia di trattamento dei dati e privacy, ndr), i cittadini hanno visto uno sforzo da parte dell’Unione europea nel regolamentare lo strapotere delle grandi aziende tecnologiche. Due leggi recenti come il Digital markets act e il Digital services act sono state implementate con l’obiettivo di porre un freno a pratiche commerciali considerate scorrette, e di aprire le “scatole nere” degli algoritmi che i colossi tech utilizzano per rafforzare il proprio dominio. Tutto starà nel vedere come queste leggi – perfettibili, ma che rappresentano un primo storico passo avanti – verranno implementate. L’effetto potrebbe essere ampiamente positivo per chi risiede nel continente. Resta da vedere se ci sarà un impatto a livello globale, dato che molte di queste aziende operano al di fuori dei confini Ue».

La stragrande maggioranza di noi utilizza Google Chrome come browser. Altri usano Firefox. Potrebbe valer la pena cambiare abitudini?

![]() «I browser sono la nostra porta d’accesso principale al web, e per questo svolgono un ruolo di intermediazione che è quasi invisibile ai nostri occhi ma rimane estremamente potente e influente; plasmano la nostra esperienza di internet e sono i canali di irrigazione da cui transitano moltissimi nostri dati. Ma non tutti i browser sono uguali. Firefox, ad esempio, così come Brave, sono tra i più attenti alla nostra privacy. Oltre a proteggere meglio le nostre informazioni, sono progettati per aiutarci a fare scelte consapevoli su come investiamo il nostro tempo e la nostra attenzione online, il tutto con un’esperienza di navigazione equiparabile a quella di browser più dominanti come Chrome. Installarli è facile e sono anch’essi gratuiti, dunque non ci sono reali motivi per non provarli da subito».

«I browser sono la nostra porta d’accesso principale al web, e per questo svolgono un ruolo di intermediazione che è quasi invisibile ai nostri occhi ma rimane estremamente potente e influente; plasmano la nostra esperienza di internet e sono i canali di irrigazione da cui transitano moltissimi nostri dati. Ma non tutti i browser sono uguali. Firefox, ad esempio, così come Brave, sono tra i più attenti alla nostra privacy. Oltre a proteggere meglio le nostre informazioni, sono progettati per aiutarci a fare scelte consapevoli su come investiamo il nostro tempo e la nostra attenzione online, il tutto con un’esperienza di navigazione equiparabile a quella di browser più dominanti come Chrome. Installarli è facile e sono anch’essi gratuiti, dunque non ci sono reali motivi per non provarli da subito».

Passiamo alle app di messaggistica: la più nota in assoluto è senz’altro Whatsapp. Conviene abbandonarla e dirottarci su Signal? Se sì, perché?

«Signal è un’ottima app, con tante funzioni che ci permettono di salvaguardare la nostra privacy; inoltre, essendo di proprietà di una fondazione non profit, ci garantisce che i nostri dati non verranno mai usati per fini commerciali. Per quanto la apprezzi e la usi spesso, mi viene tuttavia difficile immaginare un mondo senza Whatsapp, che è molto diffusa e altrettanto semplice da utilizzare. Con così tanti utenti è impossibile ipotizzare una reale migrazione di massa verso un’alternativa: è la logica protettiva dei giardini recintati, in cui vince chi ha sfruttato al meglio l’effetto network. Ed è per questa stessa ragione che subito dopo Whatsapp troviamo Messenger, un servizio che appartiene alla stessa azienda, Meta. Forse solamente quando l’interoperabilità sarà più diffusa avremo più possibilità di scelta, e quindi saremo liberi di decidere di utilizzare l’app più sicura per ricevere i messaggi di chiunque».

Quando Musk si è impadronito di Twitter, trasformandolo poi in X, parecchi utenti sono migrati su Mastodon, tra questi un intellettuale del calibro di Vito Mancuso. Ebbene: Mastodon si presenta come «il social networking che non è in vendita». E reclamizza i suoi servizi sostenendo che «la tua home feed dovrebbe essere riempita con ciò che conta di più per te, non con ciò che una corporation pensa che dovresti vedere». C’è da fidarsi?

«Mastodon è un progetto decentralizzato, e in quanto tale nessuno può guadagnarci: non c’è un proprietario e nessuno può controllarne ogni spazio, come invece succede con le piattaforme private delle Big Tech. Ci riporta a un’idea primordiale della rete, quella del cyberspazio, in cui non c’è una reale sovranità all’interno degli spazi di discussione, che su Mastodon si chiamano “istanze”, e quindi non c’è una reale possibilità di monetizzazione. Insomma, c’è da fidarsi, ma la vera domanda è un’altra: e cioè quante persone siano disposte a spostarsi all’interno di un social decentralizzato, perdendo i propri follower e following, e ritrovandosi in un ecosistema più povero di contenuti, influencer e creator».

Veniamo ai servizi e-mail o cloud. Quali ti senti di consigliare?

«Di servizi di e-mail e cloud alternativi ce ne sono tantissimi. I più etici e conosciuti a livello internazionale sono sicuramente lo svizzero Protonmail e il tedesco Tutanota. In Italia c’è poi il progetto tecnologico e politico insieme di Autistici/Inventati, che nasce come servizio open source pensato appositamente per attivisti e collettivi».

Infine. Per chi volesse fare a meno di Google, ci sono motori di ricerca alternativi? Che ne pensi di DuckDuckGo?

«I motori di ricerca sono un altro grande gatekeeper e meriterebbero di vedere il proprio monopolio messo quantomeno in discussione – cosa tutt’altro che semplice. DuckDuckGo è una buona alternativa perché non raccoglie né condivide le informazioni personali degli utenti, né traccia le ricerche. Certo, a volte i risultati possono non essere all’altezza di quelli di Google, specialmente in termini di rilevanza e aggiornamento. Con la diffusione dell’AI, però, stiamo assistendo alla genesi di una nuova era, in cui il ruolo dei motori di ricerca cambierà: questi sistemi ci forniranno sempre più risposte direttamente nella ricerca, grazie alla generazione di testi, e diminuiranno i link verso pagine esterne, trattenendo gli utenti al loro interno. Purtroppo, questo nuovo scenario indebolirà i concorrenti più indipendenti: a essere più performanti saranno i motori di nuova generazione che potranno spendere più soldi nella creazione di sistemi più sofisticati e negli accordi con i fornitori dei contenuti. E quindi temo che, ancora una volta, in primissima fila resteranno i servizi delle Big Tech come ChatGPT (di OpenAi, finanziata da Microsoft, che ha la sua Ai Copilot, integrata nel motore di ricerca Bing, ndr) e Gemini (di Google), che hanno capitali da investire molto più grandi rispetto ai competitor indipendenti, come Perplexity o la stessa DuckDuckGo».

G.F.

![]()

Come la vita è diventata virtuale

Breve storia della rivoluzione digitale

È una storia di quarant’anni. E sta continuando con evoluzione sempre più rapida. Ha cambiato le abitudini e il modo di relazionarsi di miliardi di persone nel mondo. Ma non è tutto positivo. Ripercorriamone le tappe.

Questa sintetica cronologia ricapitola alcune delle principali tappe del processo che ha visto l’affermazione su scala globale dei Gafam, soprattutto il lancio e la successiva diffusione di alcuni dei più famosi prodotti tecnologici e social media del mondo.

1969. Nasce Arpanet negli Usa, la prima rete di computer a uso militare e accademico, da essa sarà originata Internet nel 1983.

1975 Nasce Microsoft.

![]() 1982. Appare il sistema operativo McDos. Il settimanale statunitense «Time» dedica la copertina al personal computer come «macchina dell’anno». L’anno dopo nasce il «mouse».

1982. Appare il sistema operativo McDos. Il settimanale statunitense «Time» dedica la copertina al personal computer come «macchina dell’anno». L’anno dopo nasce il «mouse».

1984. Attiva dal 1977, Apple mette sul mercato Macintosh, il primo pc destinato al largo consumo con un’innovativa interfaccia grafica. Nello stesso anno, in Cina, viene fondata Lenovo, che gradualmente si specializzerà nel campo dei pc.

1985. Microsoft introduce il sistema operativo Windows, con applicazioni come Word ed Excel, che conosceranno grande fortuna e che, insieme ad altri programmi, verranno poi ribattezzati Office nel 1990.

1989. Il 12 marzo Tim Berners-Lee presenta ai suoi capi al Cern di Ginevra quello che poi diverrà il World wide web, il principale servizio di internet.

1991. Grazie a Linus Torvalds, studente finlandese di ingegneria, decolla Linux, uno dei sistemi operativi open source più utilizzati anche oggi.

1992. A dicembre viene inviato il primo Sms della storia, messaggio di 160 caratteri.

1994. Il giovane Jeff Bezos fonda Amazon.

1995. Con il nuovo sistema operativo Windows 95, Microsoft consolida la propria leadership nel settore. L’azienda, che Bill Gates e Paul Allen avevano fondato vent’anni prima, diverrà uno dei pilastri dei Gafam.

1998. ll 6 maggio è la data di esordio di iMac, uno dei prodotti più importanti nella storia di Apple perché rappresenta l’introduzione del design nel mondo dell’informatica.

Il 4 settembre Larry Page e Sergey Brin, due studenti della Stanford University, lanciano il motore di ricerca Google, in un garage di Menlo Park. Pochi anni dopo, verranno introdotti nel motore di ricerca annunci pubblicitari targhettizzati sulla base delle ricerche degli utenti. Si affermerà così Google AdWords, la piattaforma pubblicitaria della compagnia, che porterà in breve Google a diventare uno dei colossi del settore tech.

1999. Il 19 gennaio arriva sul mercato il primo telefono Blackberry, per l’epoca un oggetto straordinario: consente infatti di mandare e ricevere messaggi tramite una tastiera Qwerty. Il 21 luglio viene messo in commercio il primo modello di iBook: un altro prodotto di grande successo targato Apple, per la lettura di libri non cartacei.

2000. A inizio anno decolla Baidu, il primo motore di ricerca cinese che diventerà il secondo al mondo, dietro Google. La Commissione europea mette nel mirino Microsoft per sfruttamento di posizione dominante; seguono due condanne rispettivamente nel 2004 e nel 2008.

2001. Il 15 gennaio nasce Wikipedia, enciclopedia online a contenuto libero. Diverrà una delle tappe più importanti dell’evoluzione di internet nel decennio 2000-2009. Nello stesso anno Apple lancia l’iPod, rivoluzionario sistema per la fruizione di brani musicali in digitale. Steve Jobs presenta la nuova strategia di Apple: il pc al centro, come «hub» di una serie di nuovi dispositivi. Nasce la digital lifestyle.

2002. Da un team di quattro persone, fra le quali Reid Hoffman, nasce LinkedIn; il lancio ufficiale avviene il 5 maggio 2003. È uno dei primissimi social; impiegato principalmente nello sviluppo di contatti professionali e nella diffusione di contenuti specifici relativi al mercato del lavoro, nel 2016 verrà acquistato da Microsoft.

Nello stesso periodo si afferma il rivoluzionario Google News, un servizio di aggregazione di notizie offerto da Google che raccoglie contenuti da migliaia di fonti in tutto il mondo. A cadenza biennale Google introdurrà una serie di servizi di grande successo: Gmail nel 2004 (che presto diventerà il servizio di posta elettronica più usato al mondo), Google Maps nel 2006, Google Chrome nel 2008, il social network Google+ nel 2011.

2004. Il 4 febbraio Mark Zuckerberg, studente di Harvard, vara The Facebook, che nell’agosto 2005 diventa semplicemente Facebook. Ha così inizio l’era dei social. Nello stesso anno Google sbarca a Wall Street: quello che all’inizio era un semplice motore di ricerca è diventata un’azienda tra le più grandi al mondo.

2005. Il 23 aprile viene pubblicato il primo video su YouTube, dal titolo «Me at the zoo». L’ideatore è Jawed Karim, allora ventisettenne. La piattaforma verrà acquistata da Google nel 2006, per 1,65 miliardi di dollari.

2006. È un anno chiave. Il 21 marzo Jack Dorsey fonda Twitter, un nuovo social che si caratterizza per la brevità dei messaggi (140 caratteri che poi passeranno a 280). A settembre Facebook lancia il News Feed, il flusso di aggiornamenti dai profili degli amici; partono anche le prime critiche sulla tutela della privacy. Negli Usa solo l’11% delle persone usa i social, nel 2014 saranno già i due terzi del totale. Nel medesimo anno Yahoo prova ad acquistare Facebook, allora con «soli» 8 milioni di utenti, offrendo un miliardo di dollari, ma Zuckerberg lascia cadere la proposta.

2007. Nasce iPhone di Apple, che combina, in un piccolo e leggero dispositivo portatile, tre prodotti: un telefono cellulare, un iPod con touch control e un rivoluzionario dispositivo di comunicazione. Lo slogan promozionale – che sintetizza il segreto del futuro successo degli smartphone – suona: «Do everything in one place».

Il 19 novembre 2007 Amazon – già affermatosi il più importante store online – introduce Kindle, che nell’arco di poco tempo si impone come l’e-book reader più popolare del mondo.

![]() 2008. Facebook è ormai un fenomeno globale (è l’anno del boom di iscrizioni in Italia). L’azienda vale oltre 15 miliardi di dollari. Nasce il sistema operativo per dispositivi mobili Android di Google, che poi diventerà uno standard per i prodotti non Apple. Un anno dopo nasce WhatsApp.

2008. Facebook è ormai un fenomeno globale (è l’anno del boom di iscrizioni in Italia). L’azienda vale oltre 15 miliardi di dollari. Nasce il sistema operativo per dispositivi mobili Android di Google, che poi diventerà uno standard per i prodotti non Apple. Un anno dopo nasce WhatsApp.

2010.Il 27 gennaio sul mercato approda l’iPad, il tablet di Apple: un dispositivo multi touch in grado di riprodurre contenuti multimediali e con la possibilità di accedere a internet. Nello stesso anno Apple acquista Siri per 200 milioni di dollari, rendendola l’assistente virtuale presente negli iPhone e negli altri dispositivi. Il 6 ottobre Kevin Systrom e Mike Krieger lanciano Instagram.

2011. In gennaio nasce quella che diventerà la piattaforma sociale per eccellenza in Cina: WeChat. È un sistema di messaggistica e social network (come WathsApp). Su iniziativa di Justin Kan ed Emmet Shear, il 6 giugno decolla un nuovo social: Twitch. Piattaforma di condivisione di videogiochi che verrà acquisita nel 2014 da Amazon per 970 milioni di dollari.

2013. Facebook acquista Instagram per un miliardo di dollari; nello stesso anno si quota in Borsa.

2014. Il 19 febbraio Facebook compra WhatsApp per 19 miliardi di dollari. Un mese dopo, per un miliardo di dollari, acquista Oculus, un’azienda che produce visori per la realtà virtuale.

2015. L’ultimo nato nella casa di Cupertino, il 24 aprile, è l’Apple Watch: un orologio da polso con funzioni da iPhone. Ottobre segna una tappa decisiva nella storia di Google: viene fondata Alphabet, la holding cui fanno riferimento tutte le società controllate del gruppo fondato da Larry Page. Ormai lo spettro di attività si è ampliato molto e comprende tecnologie nel campo della robotica e dei droni, la guida autonoma di veicoli, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (con DeepMind) e ricerche nel campo delle scienze della vita (grazie a Verily).

2016. In giugno Microsoft si conferma uno dei colossi delle Big tech, acquistando LinkedIn per 26,2 miliardi di dollari. Il 2016 – con il referendum sulla Brexit e le elezioni Usa vinte da Trump – passerà alla storia soprattutto per l’influsso dei social sulla politica. Le piattaforme di proprietà di Facebook vengono usate quasi dal 70% degli americani, ciascuno dei quali in media ci passa circa 50 minuti al giorno. Nel frattempo, un rapporto documenta i danni (polarizzazione estrema, discorsi di odio…) che la piattaforma sta producendo in Myanmar, dove ormai la quota di utenti che riceve news solo da Facebook si sta avvicinando al 40%.

2017. Il 16 giugno, acquistando la catena di supermercati bio Whole Foods Market, Amazon realizza la più grande acquisizione della sua storia: oltre 13 miliardi di dollari. Il 20 settembre sbarca sul web un nuovo social, prodotto dalla società cinese ByteDance: TikTok. È un social per la condivisione video, molto usato dai teenagers che conoscerà, in pochi anni, un’enorme diffusione.

2018. Il 17 marzo scoppia lo scandalo Cambridge Analytica: Facebook viene accusata dal New York Times di aver utilizzato in modo illegale i

dati di decine di milioni di utenti a scopo elettorale. Un mese dopo Zuckerberg finisce davanti al Congresso Usa. Alla società viene comminata una super multa da 5 miliardi di dollari. In novembre un nuovo reportage del New York Times denuncia il coinvolgimento del social di Zuckerberg nelle ingerenze e violazioni di privacy legate alle elezioni russe.

2019. Kindle (di Amazon) arriva a coprire l’80% del mercato dei dispositivi per la lettura dei libri digitali.

![]() 2021. In febbraio l’Australia vara una legge che obbliga Google e Facebook a pagare una licenza agli editori per l’impiego dei loro contenuti. In ottobre Facebook cambia nome, diventando Meta; il riferimento è al Metaverso, la nuova tecnologia dove la presenza virtuale – promette Zuckerberg – sarà equivalente e parallela a quella fisica, grazie a un dispositivo di realtà virtuale.

2021. In febbraio l’Australia vara una legge che obbliga Google e Facebook a pagare una licenza agli editori per l’impiego dei loro contenuti. In ottobre Facebook cambia nome, diventando Meta; il riferimento è al Metaverso, la nuova tecnologia dove la presenza virtuale – promette Zuckerberg – sarà equivalente e parallela a quella fisica, grazie a un dispositivo di realtà virtuale.

20222. Gli utenti di Facebook arrivano a quota 1,9 miliardi. Ma, per la prima volta, il numero cala rispetto all’anno precedente. Dopo un lungo periodo di espansione e assunzioni, Meta licenzia 11mila dipendenti. In ottobre Elon Musk acquista, per ben 44 miliardi di dollari, Twitter, poi ribattezzato come X. A gennaio 2024 la nuova piattaforma registrerà un crollo del valore di oltre il 70%.

2023. In estate l’intera famiglia Meta (che include Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads e altri) arriva a contare 3,88 miliardi di utenti attivi mensili, quasi la metà degli abitanti del pianeta. La rivista Economist commenta: «Facebook e i suoi imitatori non hanno fatto solo soldi. I social media sono diventati il modo principale con cui si usa internet e una parte importante della vita delle persone». In ottobre Microsoft – che produce Xbox – completa la più grande acquisizione della storia dei videogiochi, assumendo il controllo di Activision Blizzard al prezzo di 69 miliardi di dollari. Intanto Gmail arriva a contare quasi 2 miliardi di indirizzi.

2024. Gli Usa approvano una legge che, in nome della sicurezza nazionale, impone a TikTok di separarsi dalla società ByteDance per poter operare negli Stati Uniti (il timore è che sia controllata dal governo cinese). 30 aprile: la Commissione europea apre un’inchiesta su Facebook e Instagram, sospettati di non aver rispettato i loro obblighi in tema di lotta alla disinformazione in vista delle elezioni europee di giugno. Il 16 maggio: Bruxelles mette nuovamente nel mirino le due piattaforme, accusate di alimentare comportamenti di dipendenza nei minori. Dal 29 maggio, grazie a Tap to Pay, anche in Italia chi ha un’attività commerciale può accettare pagamenti contactless via iPhone.

Gerolamo Fazzini

![]()

Apple come esperienza «religiosa».

Strategie di marketing

Il grande studioso Umberto Eco, una trentina di anni fa, scrisse: «È mia profonda persuasione che il Macintosh sia cattolico e il Dos protestante; anzi, il Macintosh è cattolico controriformista, e risente della ratio studiorum dei gesuiti. Perché è festoso, amichevole, conciliante, dice al fedele come deve procedere passo per passo per raggiungere – se non il regno dei cieli – il momento della stampa finale del documento» (la citazione si trova in Come viaggiare con un salmone, La nave di Teseo, 2016).

Potrà stupire questo riferimento religioso al mondo dell’informatica, ma, in realtà, i guru del digitale – a cominciare da Steve Jobs – hanno fatto di tutto per sfruttare il desiderio degli utenti di appartenere a un gruppo di «eletti», caratterizzato dalla conoscenza di una «verità nascosta ai più». Emblematica la presentazione del libro di Antonio Guerrieri che uscì per Mimesis nel 2013 con il titolo Apple come esperienza religiosa: «Apple rappresenta per molti suoi appassionati qualcosa in più di una corporation dell’informatica: nella maniera di presentarsi al pubblico e nei sentimenti suscitati nei Mac-user, mostra somiglianze con quanto viene tradizionalmente attribuito alle religioni. Dalla scelta della mela, simbolo del peccato e della conoscenza, alla volontà di differenziarsi in modo eretico-rivoluzionario dall’ortodossia di Ibm e Microsoft: c’è un che di realmente religioso nel culto di Apple e nell’ammirazione, e quasi devozione, di tanti per la figura di Jobs».

Non vi basta? C’è un aneddoto illuminante. In un documentario Bbc Three del 2011 dal titolo Secrets of superbrands vengono descritte le strategie di marketing di Apple. Uno dei registi assistette all’inaugurazione di un Apple store a Covent Garden (il famoso quartiere di Londra) e le scene cui si trovò davanti somigliavano «più a un incontro di preghiera evangelical che non all’occasione per comprare un telefono o un computer portatile». Qualcosa del genere non è accaduto anche da noi ogni volta in cui ha aperto un nuovo punto vendita del colosso di Cupertino?

G.F.

![]()

Cosa succede in Cina.

Gafam versus Batx

L’oligopolio delle Big Tech non è solo un fenomeno «made in Usa». C’è, come sappiamo, un grande Paese in cui non solo i Gafam non hanno accesso, ma nel quale nessuno sente la mancanza né di Facebook né di Google: la Cina. Tuttavia, ciò non significa che nella Repubblica popolare non esistano posizioni di fatto dominanti. L’acronimo per definire queste aziende è Batx che indica Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi.

Baidu è il motore di ricerca più diffuso in Cina, l’equivalente di Google. Come Amazon, Alibaba opera invece nel segmento dell’e-commerce. Tencent è l’azienda che ha sviluppato WeChat, una piattaforma di instant messaging che unisce al suo interno funzioni per lo shopping. Xiaomi, infine, è leader mondiale nel campo della telefonia 5G. Come spiegava Vittoria Mamerti in un pezzo sulla rivista «Valori» del giugno 2021, il giro di affari di queste aziende non ha niente da invidiare ai colossi della Silicon Valley.

G.F.

![]()

Per approfondire.

Bibliografia essenziale

Per una buona introduzione generale all’argomento Gafam si possono leggere I nuovi poteri forti. Come Google, Apple, Facebook e Amazon pensano per noi di Franklin Foer (uscito negli Usa nel 2017 e l’anno dopo tradotto in Italia da Longanesi) oppure The four. I padroni. Il Dna segreto di Amazon, Apple, Facebook e Google (Hoepli, 2018), a firma di Scott Galloway, imprenditore e docente universitario statunitense. Assai più recente, focalizzato sulla rete, ma con molteplici e preziosi riferimenti al ruolo delle piattaforme, è il volume di Valerio Bassan, giornalista e digital strategist, dal titolo Riavviare il sistema. Come abbiamo rotto Internet e perché tocca a noi riaggiustarla, uscito pochi mesi fa per Chiarelettere (vedi intervista pag. 38).

Molto ricco di informazioni, impegnativo, particolarmente adatto ai giornalisti o a chi si interessa di comunicazione, è La macchina del caos. Così i social media hanno ricablato il nostro cervello, la nostra cultura e il nostro mondo. L’autore è Max Fisher, giornalista del New York Times. Uscito negli Usa nel 2022, è stato pubblicato in Italia l’anno scorso da Linkiesta Books. Infine, Il capitalismo della sorveglianza di Sushana Zuboff è uno dei testi di assoluto riferimento a livello mondiale. Apparso negli Usa nel 2019, Luiss University Press l’ha pubblicato nel 2023 con una nuova edizione. Chi vuole avventurarsi nella lettura di questo testo tenga presente che è documentatissimo ma non alla portata di un lettore comune. In risposta a quest’ultimo è uscito da poco il provocatorio Come distruggere il capitalismo della sorveglianza, di Cory Doctorow, per Mimesis.

G.F.

Hanno firmato il dossier:

Gerolamo Fazzini

Nato a Verona nel 1962, dopo aver diretto il settimanale locale Il Resegone, è stato inviato e poi caporedattore delle pagine di Catholica di Avvenire dal 1997 al 2001. Ha diretto Mondo e missione, mensile del Pime (Pontificio istituto missioni estere) per 12 anni. Dal 2014 lavora per il gruppo editoriale San Paolo come consulente di direzione per il settimanale Credere e il mensile Jesus. È docente a contratto di «Media e informazione» al Dams dell’Università Cattolica (sede di Brescia). È autore di numerosi libri, alcuni dei quali tradotti all’estero.

A cura di:

Marco Bello, giornalista, direttore editoriale di MC.

![]()