In questo numero proponiamo una riflessione e qualche indicazione per chi vuole fare solidarietà internazionale tutti i giorni. A partire dalla spesa al supermercato. O, meglio ancora, nel piccolo negozio di quartiere e di paese.

Cominciamo con un esempio concreto. Sono le sette di sera e ti trovi al supermercato di quartiere per fare la spesa settimanale. Mentre metti nel carrello i soliti prodotti, tuo figlio, accanto a te, ben esposto a un bel po’ di cartoni animati mescolati a pubblicità, sta facendo di tutto per sottrarti la guida del carrello e condurlo a velocità supersonica lungo le corsie de negozio. All’improvviso si ferma come folgorato davanti al banco frigo: ha visto la sua merendina preferita. Cerchi di convincerlo a provae un’altra, che costa un po’ meno e forse è anche più sana, ma lui pianta una grana epocale che rischia di finire con lacrimoni caldi e grida disperate fra gli sguardi indignati degli altri clienti. Alla fine cedi: dopo una lunga giornata di lavoro e a pochi minuti dalla chiusura del supermercato non hai proprio le energie per gestire una scenata.

Toi a casa e, dopo cena, t’imbatti in un articolo sul giornale: la multinazionale Merendinia, produttrice del dolcetto tanto amato da tuo figlio, è accusata di sfruttare il lavoro minorile in Costa d’Avorio, nelle piantagioni di cacao dalle quali viene uno degli ingredienti della merendina. Ripensi allo scorso Natale, quando hai donato cinquanta euro a un’organizzazione che lavora proprio in Costa d’Avorio, dove i bambini sono spesso costretti a lasciare la scuola per andare a lavorare, in condizioni di semi schiavitù, nelle piantagioni locali. L’obiettivo dell’organizzazione è quello di contrastare il fenomeno sostenendo attraverso il microcredito le famiglie dei bambini e riportando questi ultimi a scuola.

E se fossero gli stessi bambini? Se è così, allora significa che con cinquanta euro dati all’associazione per Natale fai studiare un bambino, mentre con un euro di merendina a settimana per cinquanta settimane all’anno finanzi chi impedisce a quel bambino di andare a scuola.

Sull’onda della scoperta appena fatta ti metti a navigare su internet e poi a esplorare la tua casa: il detersivo per i piatti, nell’etichetta posteriore, reca il logo di un’altra grande multinazionale, anche questa accusata di gravi violazioni dei diritti dei lavoratori, così come il cibo per la gatta, che leggi essere prodotto con pesce pescato da piccoli schiavi birmani in Thailandia. Te ne vai a dormire con un bel mal di testa: sembra che qualsiasi cosa faccia (o compri), sbagli.

Che cosa c’è a monte?

Che cosa c’è a monte?

È ovvio che questa ricostruzione del quotidiano di una persona è fittizia e si limita a connettere fra di loro alcune informazioni: è difficile risalire con questa accuratezza la catena che porta nelle nostre case cibo e oggetti la cui produzione ha causato un danno a un preciso essere umano in Africa, Asia, America Latina.

E, tanto per complicare ulteriormente la faccenda, c’è anche il panorama visto dal Sud del mondo: i lavoratori delle piantagioni Del Monte in Kenya, infatti, non hanno alcuna intenzione di boicottare la multinazionale. Dicono: «Noi la vogliamo eccome, la Del Monte, perché ci dà lavoro. Vogliamo solo che ci paghi meglio e che non ci faccia perdere la salute». Che dire poi del latte in polvere – spesso Sma milk (prima di proprietà della farmaceutica Pfizer e dal 2012 della Nestlè) o Bebelac (Danone) – che si vede fra le braccia dei bambini nei campi di rifugiati siriani? Ovvio che nell’immediato serve il latte Danone in Siria e serve il lavoro offerto dalla Del Monte in Kenya. Ma che cosa sta a monte della malnutrizione dei bambini siriani o delle lotte dei contadini keniani? Se c’è un campo rifugiati con dei bambini malnutriti è perché c’è un’emergenza umanitaria generata da un conflitto. Se i lavoratori keniani chiedono salari più alti e diritti basilari è perché non li hanno.

Il punto, allora, è come evitare che una soluzione immediata – il latte, il lavoro – ipotechi una soluzione più duratura, stabile ed equa. Come evitare, cioè, che una multinazionale sia così potente da imporre sempre, e non solo nei casi di emergenza, il latte in polvere? O che le grandi piantagioni trasformino i paesi del Sud del mondo in infei ambientali abitati da masse di salariati a basso costo dove non è più possibile alcuna iniziativa autonoma locale e da cui le persone continueranno a emigrare, come e più di oggi?

Il potere del consumatore

Ma che c’entrano il genitore e la merendina con questi fenomeni così vasti e lontani? C’entrano per il fatto stesso di fare la spesa. Facendo la spesa si compie un gesto apparentemente insignificante: basta mettersi sul cavalcavia di un’autostrada e osservare il gran numero di camion che trasportano i prodotti che consumeremo per sentire noi stessi e la nostra borsa della spesa irrilevanti.

Ma il consumo può essere un’arma molto potente. In un piccolo supermercato di quartiere, in un negozio di paese, la scelta di un solo cliente sposta poco o nulla. Ma quella di dieci consumatori già appare nelle tendenze di vendita che il negoziante esamina a fine mese. E quella di cento consumatori lo costringe a cambiare gli ordini ai fornitori.

Sulle conseguenze economiche e politiche delle scelte consapevoli di consumo è in corso una approfondita riflessione: il «votare con il portafoglio» di cui parla ad esempio l’economista Leonardo Becchetti.

Il mondo del consumo consapevole, però, non è né semplice né lineare. Somiglia, in certe sue sfaccettature, al mondo che ci hanno raccontato le nonne, in cui era impensabile mangiare lasagne di martedì, si lavavano i panni con la cenere e non si buttava niente. Dopo decenni di ipermercati e di consumo compulsivo, quella sobrietà sta – per scelta o per necessità – tornando pian piano ad apparire nel dibattito pubblico. Ma la narrativa delle origini a volte sembra più che altro al servizio del marketing e rimanda alla naturalità di un’età dell’oro forse mai esistita. Non negli ultimi cent’anni, almeno, se è vero che anticrittogamici e concimi chimici erano in uso in Italia già negli anni Venti del secolo scorso e che a partire dagli anni Sessanta diverse varietà di frumento sono state irradiate: uno degli esempi più noti è il grano Creso, ottenuto nel 1974 dopo un processo di irraggiamento del grano Senatore Cappelli.

Il chilometro zero

Ma veniamo agli aspetti del consumo consapevole legati alle economie (e quindi agli abitanti) del Sud del mondo e limitiamoci per brevità all’ambito alimentare. Uno dei principi molto in voga negli ultimi anni è quello del chilometro zero, cioè, in estrema sintesi, il consumo di prodotti il più vicino possibile alla zona di produzione. Al di là dell’ovvio vantaggio per i produttori locali, il chilometro zero favorirebbe l’ambiente perché trasporti più brevi implicano meno emissioni di CO2. Quelle stesse emissioni di cui tanto s’è parlato al Cop21 – la conferenza sull’ambiente che si è svolta a Parigi alla fine dello scorso anno – e il cui effetto nefasto sul clima colpirebbe specialmente i paesi del Sud del mondo. Ecco dunque che il consumo locale in Europa o Stati Uniti aiuta indirettamente anche i paesi del Sud del mondo attraverso la riduzione delle emissioni. Tutto bene, allora? Quasi. Se il consumo locale viene da serre riscaldate con impianti fotovoltaici forse sì. Ma se, per alzare la temperatura nelle serre, si bruciano tonnellate di gasolio, allora forse no. In questo caso può darsi che trasportare frutta dall’Africa o dall’America Latina produca meno danno all’ambiente del chilometro zero di serra. La stagionalità dei prodotti, dunque, è l’altro elemento da considerare: a gennaio sono sostenibili i cavolfiori, non i pomodori.

Ma non è finita qui: secondo uno studio del britannico Istituto Internazionale per l’ambiente e lo sviluppo (Inteational Institute for Environment and Development), circa un milione e mezzo di coltivatori africani dipendono dal consumo dei loro prodotti nel Regno Unito. Vale la pena, si chiede lo studio, di privare del sostentamento un milione e mezzo di persone per ridurre le emissioni britanniche dello 0,1 per cento eliminando i voli dall’Africa carichi di frutta e verdura? Non sarebbe meglio ridurre invece gli oltre duecento chilometri che in media un inglese percorre in auto annualmente per andare ad acquistare cibo? Le emissioni prodotte da questi spostamenti rappresentano lo 0,38 per cento del totale annuale, quattro volte quelle generate dal trasporto aereo di frutta e verdura dall’Africa.

Il commercio equo

Altro grande protagonista del consumo consapevole è il commercio equo e solidale, o fair trade di beni provenienti dal Sud del mondo prodotti con criteri non solo orientati al profitto ma anche a garantire un reale beneficio per le comunità locali. Le più recenti critiche al fair trade vengono da una ricerca di un’università inglese, la Scuola di studi Orientali e Africani (Soas), e dallo studio dell’economista senegalese Ndongo Samba Sylla della Rosa Luxemburg Foundation. In breve, le conclusioni raggiunte dallo studio Soas sono che in Etiopia e Uganda – i paesi presi in esame dalla ricerca – le condizioni dei lavoratori appartenenti al circuito del commercio equo sarebbero addirittura peggiori rispetto a quelle dei lavoratori del circuito tradizionale, mentre Sylla insiste specialmente sui limiti del sistema di certificazione per ottenere il «bollino fair trade» che, a detta del ricercatore senegalese, penalizza proprio i paesi più poveri e meno organizzati, in particolare quelli africani. A partire dallo studio di Sylla, l’Economist si è spinto a concludere che il commercio equo è servito più a tranquillizzare le coscienze nei paesi ricchi che a contrastare seriamente la povertà nei paesi in via di sviluppo. Come se l’eticità stessa fosse anch’essa un bene di consumo che si compra insieme alle banane. Secondo i critici del fair trade, insomma, il cibo soddisfa un bisogno fisico, il fatto che il cibo sia «etico» soddisfa un bisogno morale, ma entrambe le cose sono, in definitiva, merce.

La risposta di Agices, l’Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale, non si è fatta attendere: il presidente Alessandro Franceschini ha ammesso che, in effetti, su «15 milioni di euro di importazioni da produttori di commercio equo da parte delle organizzazioni nostre socie, solo l’11% arriva dal continente africano». E che «c’è ancora molto da lavorare». Ma ha anche sottolineato che lo studio Soas prende in considerazione solo due paesi foendo perciò una lettura parziale. Quanto alle certificazioni, il sistema rappresentato da Agices si basa sulla relazione tra organizzazioni nel Nord e nel Sud del mondo, «il cui lavoro è reciprocamente garantito», più che sulla certificazione.

Quasi un secondo lavoro

Si potrebbero fare molti altri esempi, non solo relativi al cibo, di come le nostre scelte di consumo pesano sui luoghi e le persone nel Sud del mondo che hanno prodotto ciò che consumiamo. Come si fa a orientarsi? Difficile sottoscrivere senza riserve affermazioni come: se compri prodotti fair trade, se fai acquisti a chilometro zero, allora sei sicuro di non far danni. E questa forse è una prima indicazione: aderire una volta per tutte, in maniera fideistica, a una linea di consumo critico è… acritico.

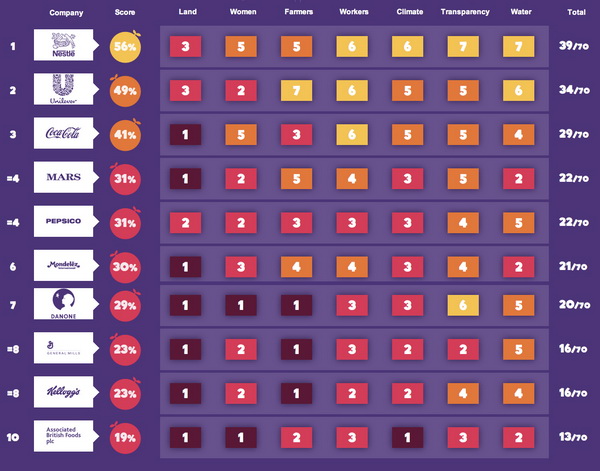

Per informarci su quel che consumiamo ci sono strumenti come il sito promosso dalla Ong Oxfam Scopri il Marchio che, per ogni prodotto selezionato, mostra una valutazione della multinazionale produttrice basata sul trattamento dei lavoratori, sul rispetto del diritto alla terra, sull’attenzione per l’ambiente. Altro strumento è il rapporto diretto e fiduciario con chi vende, un rapporto che la Grande distribuzione organizzata (Gdo) ha indebolito ma che ci permetterebbe di ottenere informazioni e chiedere conto della provenienza di quel che acquistiamo.

Inutile illudersi: tutto questo si scontra con i colossi della Gdo e della grande produzione, con le loro efficientissime macchine di marketing che remano nella direzione opposta, e trovare le informazioni per contrastare questi fenomeni richiede tempo, a volte così tanto che sembra quasi un secondo lavoro.

E, naturalmente, il presupposto è che fare questa operazione di conoscenza ci interessi: il genitore che fa la spesa di corsa e probabilmente con un limite di spesa preciso spesso non ha né tempo né voglia di approfondire e compra quel che è più conveniente. Ma il prezzo di questo apparente risparmio di tempo e denaro è piuttosto salato: significa rinunciare in partenza a tentare di scegliere non solo quello che mettiamo nel carrello, ma anche quali salari avremo domani se il mercato mondiale ci impone di renderli competitivi con il quelli bassi del Sud del mondo, o quanti migranti economici e ambientali busseranno ancora alle porte dell’Europa perché i loro paesi sono stati devastati da cambiamento climatico, monocolture su grande scala, estrazione mineraria selvaggia.

Chiara Giovetti