Diario dal V Congresso missionario americano (Cam)

Lo scorso luglio, a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, si è tenuto il quinto «Congresso missionario americano» (Cam V) con migliaia di partecipanti provenienti da 24 paesi. Si è parlato delle sfide della Chiesa cattolica nel continente in un ambito sempre più secolarizzato e pluriculturale. Il diario di quelle giornate e qualche riflessione.

Il congresso precedente si era tenuto a Maracaibo, in Venezuela, dal 26 novembre al 1° dicembre 2013. In esso, i missionari che operano nel continente americano erano stati invitati a condividere la loro fede e a riflettere sulla missione dal punto di vista del discepolato in un mondo secolarizzato e pluriculturale. Alla sua conclusione venne annunciato che l’edizione successiva si sarebbe svolta in Bolivia. E così è stato.

Dal 10 al 14 luglio scorso, nella città di Santa Cruz de la Sierra, si è tenuto il quinto Congresso missionario americano (Cam V) sotto il titolo di «America in missione, il Vangelo è gioia».

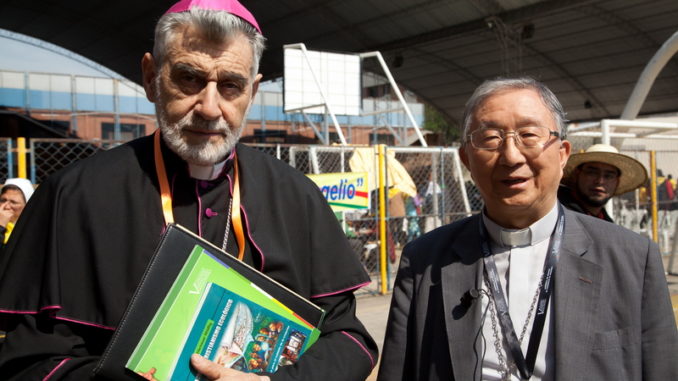

Ha coinvolto circa 3.150 partecipanti provenienti da 24 paesi tra cui circa 90 vescovi, 2 cardinali, 450 sacerdoti e 2.600 delegati oltre a 1.500 famiglie boliviane offertesi per ricevere i pellegrini.

Come si ricorderà, i Cam nacquero grazie all’ispirazione e alla promozione delle Pontificie opere missionarie in collaborazione con le Conferenze episcopali americane e rappresentano un’evoluzione dei Comla (Congressi missionari latinoamericani), il primo dei quali si tenne in Messico nel 1977.

La cattedrale di San Lorenzo

Lo scenario per la messa inaugurale del Congresso non avrebbe potuto essere più suggestivo: il sagrato della cattedrale di San Lorenzo. Dalla sua facciata pendeva un manifesto con l’immagine della Beata Nazaria Ignacia (1889-1943), fondatrice delle missionarie Crociate della Chiesa che sarà canonizzata il 14 ottobre a Roma (insieme a Paolo VI e Oscar Romero, ndr).

Per la celebrazione eucaristica si sono riuniti vescovi, preti e due cardinali: il rappresentante pontificio Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, e il boliviano Toribio Ticona, indigeno quechua, recentemente nominato da Papa Francesco.

Dopo la lettura della lettera inviata dal pontefice e il protocollo di saluto, tipico di queste occasioni, è iniziata la messa, presieduta dal cardinale Filoni.

Durante la sua omelia, l’inviato del papa ha invitato il Congresso a «non perdere di vista il vero scopo della missione della Chiesa, che è quello di mettere Gesù al centro, con il nome e il cuore, altrimenti si corre il rischio di fare qualcosa di diverso, una semplice filantropia, che alla fine si rivelerà vuota e priva di credibilità».

Testimoni e profeti

Il convegno ha il suo inizio vero e proprio l’11 luglio. Ogni mattina verso le 8 le diverse delegazioni si riunivano nell’auditorium del collegio Don Bosco dei salesiani. Bandiere, mantelli, canzoni e slogan riempivano gli spazi fino al momento della preghiera. Poi l’atmosfera cambiava di tono per lasciare posto alla preghiera del mattino incentrata su alcuni temi: «Il Vangelo è gioia» (mercoledì), «Per la riconciliazione e la comunione tra i popoli» (giovedì) e «Essere missionari testimoni ci rende profeti» (venerdì).

Piatto forte dei tre giorni sono state cinque lezioni magistrali. La prima è stata pronunciata da mons. Guido Charbonnea, vescovo della diocesi di Choluteca, Honduras, sul tema: «La gioia appassionante del Vangelo». L’arcivescovo Charbonnea ha esortato i membri del Congresso a «scoprire le chiavi che il messaggio cristiano ci mostra per arrivare alla felicità».

La seconda, intitolata «Annuncia il Vangelo al mondo di oggi», è stata proposta da mons. Santiago Silva, vescovo castrense e presidente della Conferenza episcopale del Cile. Con uno stile molto particolare e diretto, in piedi sotto il tavolo d’onore, il vescovo ha invitato a imitare Gesù ed evangelizzare attraverso la nuova identità cristiana perché «nel mondo di oggi è essenziale assumere un ruolo di testimonianza che richiede di dare segnali come il perdono, la solidarietà e la misericordia».

Il direttore dell’agenzia giornalistica Fides – Bolivia, padre Sergio Montes, ha sviluppato il tema «Testimoni discepoli di comunione e di riconciliazione». In questa terza conferenza il sacerdote ha detto che un mondo lacerato, frammentato e diviso reclama riconciliazione e una comunione che «esige l’esodo da sé per vivere l’incontro con l’“altro”, o l’“altra”, per riconoscerlo come fratello e sorella con un destino comune».

Con il suo stile personale, da queste parti conosciuto e apprezzato, mons. Luis Augusto Castro, arcivescovo di Tunja, in Colombia, ha presentato la quarta conferenza dal tema: «Profeta e missione». In essa l’arcivescovo di Tunja, ha spiegato cos’è un profeta, ha fatto un viaggio attraverso la vita e il ministero di alcuni dei profeti biblici, la loro sensibilità per le esigenze della giustizia e della misericordia, la loro opposizione all’idolatria e ai rivali di Dio concludendo che «il profeta interpreta i segni dei tempi dal punto di vista di Dio e della sua alleanza. La sua vita e la sua esperienza incarnano un nuovo modo di vedere gli altri, il potere e il sacrificio. Egli disegna un sistema di valori basato sulla consegna e sulla solidarietà. Vede con occhi nuovi».

L’oratore, inoltre, ha offerto ai partecipanti degli spunti che un missionario può seguire per diventare profeta. In questo senso ha sottolineato che il profeta non rimane in silenzio, anticipa, parla chiaramente, è un discepolo ed è giusto.

La quinta conferenza è stata tenuta da Vittorino Girardi, vescovo emerito di Tilarán – Liberia, Costa Rica, sul tema: «La missione ad gentes in e dall’America». Il vescovo ha detto che i missionari non possono separare i contenuti della missione e l’essere di Dio: «Gesù è una sola cosa e tutto vive in funzione di ciò che Egli è. E Gesù si autopercepisce come l’inviato e il missionario».

Nel pomeriggio, il Congresso si divideva in sottogruppi per confrontarsi sugli argomenti delle conferenze. Si sono poi realizzati quattro incontri su tematiche molto interessanti: «Comunicazione e Missione», «Missione e pastorale universitaria», «Nuove prospettive della missiologia» e «L’infanzia e l’adolescenza missionaria». Per continuare con questa dinamica, si sono tenuti 12 laboratori in cui si sono condivise esperienze di vita con giovani, bambini, famiglie, sulla cura per il Creato, sulle migrazioni, sugli altri. Un momento molto importante ha avuto luogo la mattina di sabato 14. La maggior parte dei partecipanti sono stati convocati presso le rispettive parrocchie ospitanti e da lì sono usciti a due a due per visitare le famiglie e annunciare loro la Parola di Dio.

Molti di loro ci hanno poi raccontato, un po’ divertiti, che alcune famiglie avevano esitato ad aprire la porta di casa perché non potevano credere che c’erano cattolici che predicavano nelle strade.

![]()

Gli obiettivi per il futuro

La messa conclusiva del Congresso si è svolta nel pomeriggio di sabato 14 luglio, presso l’altare di Cristo Redentore, preparato in occasione della visita del Papa (del luglio 2015, ndr). È stata presieduta da mons. Sergio Gualberti, arcivescovo di Santa Cruz.

Prima dell’inizio della messa, le conclusioni proposte sono state lette come obiettivi su cui lavorare in futuro. Li presentiamo qui di seguito in punti riassuntivi:

- educare alla gioia del Risorto e delle Beatitudini;

- andare nelle periferie del mondo per incontrare gli «altri»;

- incoraggiare la conoscenza della Bibbia e dei Vangeli;

- promuovere le comunità di vita missionaria;

- promuovere la comunione dei beni nella Chiesa e con i poveri;

- promuovere la riconciliazione in tutti gli ambiti della vita;

- promuovere la consapevolezza della missione profetica e liberatrice in tutte le sfere sociali;

- l’evangelizzazione della famiglia come chiave cristiana della trasformazione sociale e culturale;

- promuovere una Chiesa missionaria più ministeriale e laicale;

- promuovere e prendersi cura delle vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa e, infine,

- celebrare la fede e la religiosità popolare in chiave missionaria.

A chiusura, l’arcivescovo Gualberti ha pronunciato un’omelia in cui ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l’incontro. Successivamente ha sviluppato il tema «Scalare la montagna del Signore». Il monsignore ha parlato chiaramente e ad alta voce dei problemi che affliggono il nostro mondo (riquadro a pagina 27).

Alla fine dell’Eucaristia, mons. Gualberti ha imposto la croce missionaria a quattro persone, tra cui una coppia che lavorerà a Cuba. È stato anche annunciato che Puerto Rico ospiterà, nel 2023, il prossimo Congresso missionario americano.

Gli aspetti negativi e quelli positivi del Cam V

Fin qui la cronaca. Anche questa volta – però – a parere dello scrivente si è ripetuto il copione dei congressi precedenti: slogan assordanti, simboli logori per la loro ripetitività, celebrazioni eucaristiche da una parte rigide e «romane» e dall’altra cariche di simboli più folkloristici che liturgici, processioni di doni che dovrebbero essere spiegati stante l’impossibilità di parlare da sé, i tentativi (per lo più infruttuosi) di sottolineare il tema della «missio ad gentes» per molti – tra cui molti pastori – passata di moda. E la lista potrebbe continuare.

Inoltre, anche se in questa occasione si è cercato d’introdurre in maniera più consistente il tema del ruolo delle donne nella Chiesa, a nessuna è stata affidata una lezione magistrale. E sì che ci sono donne preparate a livello teologico e pastorale.

Evidenziati questi punti negativi, va però detto che, fortunatamente, sono state di più le cose positive. La scelta della Bolivia come paese ospitante, nonostante tutte le sue difficoltà; la lunga preparazione; l’impegno delle Chiese locali nello scegliere e mandare persone che garantissero la continuità del cammino aperto dal Cam V; l’accoglienza di parrocchie, cappellanie, rettorie e comunità religiose, tutti soggetti che si sono anche incaricati di trovare le famiglie ospitanti.

Proprio queste si sono trasformate in un’estensione dell’abitazione di ogni partecipante dove tutti si sentivano come a casa: tutti benvenuti, anche oltre le possibilità. A causa della ristrettezza degli spazi disponibili molte famiglie hanno ceduto la migliore camera, il letto migliore e anche il migliore cibo. In molti hanno fatto in modo di essere (a volte a tarda notte) in aeroporto in attesa dei propri missionari.

Bello, caldo ed efficiente è stato il servizio fornito da centinaia di volontari (medici, paramedici, infermieri, polizia stradale, funzionari di migrazione…), per lo più giovani.

Contagiosa la testimonianza dei missionari e missionarie laici, tra cui alcune intere famiglie con esperienze di missione fino a 30 anni in situazioni difficili e di povertà.

Sono stati molti i partecipanti che, per raggiungere la destinazione, hanno dovuto fare giorni e giorni di strada e voli estenuanti a causa di itinerari con soste infinite. Per alcuni un volo che, in condizioni normali, poteva durare un massimo di 8 ore è durato fino a 24.

Abbondano dunque le ragioni per affermare che valeva la pena di essere a Santa Cruz, in Bolivia, al Congresso missionario americano dove abbiamo trovato una buona parte di quella chiesa pasquale e missionaria che sta prendendo sul serio l’invito di Papa Francesco a uscire e andare nelle periferie esistenziali per comunicare la gioia del Vangelo.

Jorge García Castillo

(traduzione e adattamento di Paolo Moiola)

L’intervento finale

Scalare la montagna

La sintesi del discorso di chiusura di mons. Sergio Gualberti, arcivescovo di Santa Cruz de la Sierra e presidente del Cam V.

Come cattolici siamo chiamati a scalare la montagna della solidarietà, della giustizia e della vita, una vita degna per tutti i figli di Dio per superare la povertà, che ancora mantiene in condizioni disumane troppi fratelli e sorelle nel nostro continente. La povertà è il risultato di un sistema ingiusto e mercantilista in cui l’economia è al di sopra dell’uomo e arricchisce i ricchi a spese dei poveri, una moltitudine di poveri sempre più poveri. Un sistema che scarta gli anziani, i bambini, gli orfani e gli abbandonati come tanti fratelli indifesi; un sistema che discrimina le donne, in particolare le madri single e sole.

Scalare la montagna della fraternità e dell’uguaglianza camminando insieme a tante e grandi persone che lasciano i nostri paesi e cercano una patria che garantisca condizioni di vita dignitose per loro e le loro famiglie e che invece si scontrano contro i muri della xenofobia e della vergogna. Muri che separano i bambini dai loro genitori e che discriminano a causa delle loro origini e condizioni personali e sociali. Muri da demolire per costruire ponti di umanità, fraternità e solidarietà.

Scalare la montagna della pace per contrastare nei nostri paesi la corsa alle spese militari e coloro che credono nella logica del più forte, che promuovono l’odio e la paura e la diffidenza tra i nostri popoli, tagliando le risorse che servirebbero per creare posti di lavoro, per superare la povertà e attuare politiche sociali al servizio di tutti, specialmente degli ultimi e degli emarginati. «Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte della guerra» (Isaia 2,4).

Scalare la montagna dell’amore e del matrimonio accompagnando le famiglie a stabilirsi nella casa del Signore, in cui esse si ritrovano come chiese domestiche, come luoghi fondati sulla fede, l’amore, la comunione, la riconciliazione e il perdono, e come sacrari di vita e scuole di umanizzazione. Le nostre famiglie che spesso camminano senza meta, colpite nella loro integrità a causa della povertà, delle migrazioni, delle separazioni e dei divorzi e costantemente molestate da correnti ideologiche colonizzatrici che mettono in discussione l’identità stessa della famiglia basata sull’amore esclusivo e fedele fino alla morte tra un uomo e una donna aperti alla vita e all’educazione dei bambini secondo i valori del Vangelo e delle nostre culture indigene.

Scalare la montagna della luce e della verità come cristiani consacrati alla verità del Signore smascherando le menzogne e gli errori della cultura individualista e relativista che è alla base della società dei consumi. Società in cui il consumo di beni superflui e lo sfruttamento irrazionale e indiscriminato delle risorse naturali hanno causato ferite mortali alla nostra sorella la madre terra, e le cui prime vittime sono i nostri fratelli indigeni privati del loro habitat vitale.

Scalare la montagna della comunione della nostra Chiesa dove tutti mettiamo i nostri carismi al servizio della comunità e del Regno di Dio. Dove i ministeri laici, in particolare delle donne, siano riconosciuti e trovino lo spazio che compete loro dal battesimo.

Scalare la montagna della riconciliazione e del perdono per percorrere i sentieri della conversione sincera della nostra Chiesa davanti alle infedeltà, le divisioni, le gelosie e contro testimonianze di tanti dei suoi figli che scandalizzano il mondo.

Uniti e riconciliati, dobbiamo camminare insieme come un unico popolo di Dio, testimoniando una comunione sincera e profonda che è il primo servizio alla missione in modo che il mondo sappia chi ci ha mandato.

[…] «Come mi hai mandato nel mondo, anch’io ti mando nel mondo in modo che la tua voce e le tue parole si diffondano in tutta la terra fino ai confini del mondo». Accogliamo con entusiasmo e gioia la sfida che il Signore lancia a tutti e a ognuno di essere profeti della Sua Parola, il Verbo della vita, della giustizia e dell’amore senza essere intimiditi dalle nostre debolezze, difficoltà e incomprensioni, e così sperimentare quanto belli sono i piedi di coloro che annunciano il Vangelo nella nostra America e oltre il nostro continente. […]

mons. Sergio Gualberti

(trascrizione di Lourdes González,

(traduzione e adattamento di Paolo Moiola)

La testimonianza

È finito il tempo dei navigatori solitari

Le riflessioni del superiore generale dei missionari della Consolata, al suo primo Cam.

Prima di tutto mi piace sottolineare che il quinto Congresso missionario americano (Cam V) – il primo a cui io ho partecipato – è stato un’esperienza ricchissima di Chiesa. Al Congresso hanno partecipato giovani e meno giovani, sacerdoti, vescovi, religiosi, religiose, seminaristi e laici di tutto il Continente e anche da altri paesi. Qui ho sentito davvero che la Chiesa è universale ed è madre perché raccoglie tutti i suoi figli e figlie provenienti da ogni parte e dà ad ognuno la possibilità di sentirsi famiglia e poter sviluppare tutti i propri doni e qualità. In quelle giornate abbiamo respirato la missione e capito – sia dalle parole che dai segni – che senza missione non c’è Chiesa, non c’è Vangelo.

In secondo luogo, mi piace sottolineare la dimensione della gioia, della festa. Lo slogan del Congresso era: «Annuncia la gioia del Vangelo». L’America è viva, piena di giovani e di voglia di ballare, di vivere di stare assieme. La gioia è una caratteristica di questi popoli e culture e al Congresso essa si è manifestata in tutte le sue forme. Davvero la Chiesa deve recuperare questa dimensione gioiosa della fede. Credo che per troppo tempo abbiamo predicato una fede di rinuncia e sacrificio: è giunta l’ora di predicare la gioia di essere cristiani e di annunciarla con tutta la nostra forza cantando e celebrando la vita.

Il nostro Fondatore, il Beato Guseppe Allamano, diceva che un missionario deve essere gioioso e che questa gioia nasce dalla fede, dal sentirsi vicini al Signore. È questo che a Santa Cruz de la Sierra è stato ripetuto affinché ognuno di noi lo custodisse nel proprio cuore come tesoro prezioso per portarlo nel proprio ambiente dove annunciare la gioia del Vangelo. Infine, mi piace condividere alcuni punti che possono essere importanti anche per il nostro percorso di missionari della Consolata.

Al Congresso, in diverse forme, è stato ripetuto che oggi la missione non si può più fare da soli, che dobbiamo aprirci e collaborare con tutte le forze che vogliono viverla, primi fra tutti i laici. Come ci ha insegnato la Redemptoris Missio, la missione non è opera di navigatori solitari, ma di discepoli missionari aperti, sensibili e solidali.

In secondo luogo, in diverse maniere è stato ripetuto che la missione è il paradigma della Chiesa, ma che essa è anche più grande della Chiesa perché va oltre, grazie a tutte le sue persone che cercano e lavorano per il bene dell’umanità. Siamo umili servitori, insieme a tanti altri conosciuti e sconosciuti, della presenza del Regno e questa è la nostra gioia e la nostra forza.

Per ultimo, credo che il Congresso missionario di Santa Cruz de la Sierra ci abbia ricordato che il cammino di rivitalizzazione e ristrutturazione in una visione di missione continentale, che come Istituto abbiamo iniziato, sia in sintonia con quanto sta vivendo la Chiesa: che se, da una parte, essa deve lanciarci in una missione contestualizzata, dall’altra non deve farci dimenticare la sua dimensione universale. Perché siamo persone appartenenti a tutta l’umanità, nonché fratelli di tutti i popoli e di tutte le culture.

Stefano Camerlengo

Missionarie, missionari e laici della Consolata presenti al Cam V:

- Sr. Maria Conceição Nascimento da Silva

- Sr. Emma Eganda

- Sr. Hannah Wambui Ndung’u

- Sr. Marisa Soy

- P. Stefano Camerlengo

- P. Jaime C. Patias

- P. Micarnel Mutinda Munywoki

- P. Robério Crisóstomo da Silva

- P. Stephen Gichohi Ngari

- P. Stanslaus Joseph Mnyawami

- Mons. Luis Augusto Castro

- Mons. Francisco Munera

- Ugo Gomes

- Mariana Gomes

- Jose Luis Andrade

- Danmary Mujica