Amazzonie, riflessioni post Sinodo panamazzonico

Testi di: Gaetano Mazzoleni, Paolo Moiola, Jaime C. Patias. A cura di: Paolo Moiola |

- Dopo un lungo e tormentato percorso storico: Un sinodo sull’Amazzonia, finalmente.

- Il documento finale del sinodo, una lettura laica: L’Amazzonia, cuore biologico del mondo.

- Il documento finale del sinodo: una lettura missionaria: Il grido della Terra: dopo l’ascolto, l’azione.

- Dal 16 novembre 1965 al 20 ottobre 2019: Il «Patto delle catacombe» rivive e si rinnova.

Dopo un lungo e tormentato percorso storico

Un sinodo sull’Amazzonia, finalmente

Questo sinodo era un’esigenza storica. Non è nato all’improvviso, ma da un lungo percorso della Chiesa e del papato. Un missionario e antropologo con una lunghissima esperienza nell’Amazzonia commenta il documento finale (senza trascurare qualche puntatina polemica verso i critici).

![]() Dopo oltre cent’anni dall’enciclica Lacrimabili statu di san Pio X sulle condizioni disumane dei popoli amazzonici, finalmente è stato realizzato un sinodo sulla Panamazzonia e sui suoi abitanti. Questa affermazione potrebbe meravigliare molti lettori, ma molto di più ha sorpreso qualche manipolo di cattolici – si potrebbe dire – «più papisti del papa», che hanno fatto di tutto per ostacolare e disturbare la realizzazione di questo sinodo speciale. Ma andiamo con ordine.

Dopo oltre cent’anni dall’enciclica Lacrimabili statu di san Pio X sulle condizioni disumane dei popoli amazzonici, finalmente è stato realizzato un sinodo sulla Panamazzonia e sui suoi abitanti. Questa affermazione potrebbe meravigliare molti lettori, ma molto di più ha sorpreso qualche manipolo di cattolici – si potrebbe dire – «più papisti del papa», che hanno fatto di tutto per ostacolare e disturbare la realizzazione di questo sinodo speciale. Ma andiamo con ordine.

Diversi gli invasori, identici i risultati

La prima domanda da porsi è: perché un sinodo speciale sull’Amazzonia? La risposta è duplice: la prima legata all’attualità ambientale, la seconda alla preoccupazione della Chiesa per i più deboli.

Nei mesi scorsi i mass media ci hanno inondato di pessime notizie ambientali. Da un lato, la fascia equatoriale del mondo, in cui si trovano realtà come il bacino amazzonico, il bacino del Congo e la zona del Sud Est asiatico, aree che hanno registrato preoccupanti segni di distruzione da parte dell’uomo (con probabili ripercussioni sui cambiamenti climatici globali). Dall’altro, i mesi di giugno e luglio sono stati caratterizzati da notizie allarmanti sulla foresta amazzonica in fiamme.

Le problematiche della regione amazzonica erano già state affrontate dalla Chiesa con la bolla di Benedetto XIV Immensa Pastorum Principis del 20 dicembre 1741, la bolla di Urbano VIII del 22 aprile del 1639 Commissum nobis e, ancora più indietro nel tempo, la bolla Pastorale Officium di papa Paolo III, datata 29 maggio 1537.

La citata enciclica di San Pio X, Lacrimabili statu, datata 7 giugno 1912, aveva come oggetto la tutela dei diritti umani e naturali degli amerindi amazzonici. Ai tempi, queste popolazioni erano oggetto di indicibili soprusi. Era l’epoca dello sfruttamento del caucciù (fine secolo XIX – prima metà del secolo XX), un periodo storico corrispondente all’inizio dell’industria automobilistica nel mondo occidentale. Il ciclo del caucciù si sarebbe concluso con l’arrivo dei derivati del petrolio, dopo la seconda guerra mondiale.

Denunciando quelle situazioni disumane, san Pio X si dimostrò un papa antesignano rispetto alla sensibilità per le condizioni dei popoli indigeni e dell’Amazzonia. Dopo oltre 100 anni da quella denuncia, l’esperienza dimostra che sono cambiati gli invasori, ma i fatti si ripetono: conquista, occupazione, distruzioni, profitto, oro, morti e sempre le stesse persone che perdono.

Questi due elementi – il progressivo degrado della situazione ambientale e la condizione delle popolazioni autoctone amerindie – indicavano alla Chiesa la necessità di fare qualcosa.

Così, quando papa Francesco ha parlato per la prima volta della necessità di un sinodo sull’Amazzonia, la mia prima reazione è stata un’esclamazione di gioia: «Finalmente. Era ora!». Non solamente perché lo consideravo giusto, utile o una novità assoluta, ma per la sua esigenza storica.

Una Chiesa che ascolta

Scorrendo le pagine del Documento finale del Sinodo speciale, uscito a fine ottobre, mi pare esplicito l’invito a riflettere su diverse problematiche: ambientali, ecologiche, antropologiche ed ecclesiali.

La Chiesa «in uscita» si mette in «ascolto» del grido di aiuto dell’Amazzonia e delle popolazioni indigene che l’abitano per riflettere su come annunziare, vivere, celebrare il messaggio evangelico ed essere Chiesa radunata dall’Eucaristia. Riascoltando le voci dell’Amazzonia, il sinodo speciale invita tutte le persone di buona volontà, nello spirito di Francesco d’Assisi, a prendersi cura della «casa comune», a praticare la solidarietà con i più poveri che devono recuperare la loro dignità di persone, di figli di Dio e la loro identità culturale. «Cristo indica l’Amazzonia»: con questa affermazione di san Paolo VI comincia il primo capitolo (numeri 5 – 19) del Documento finale. È un grido che viene da lontano: dalla Lacrimabili statu di san Pio X, attraversa tutto l’arco temporale e di pensiero del Concilio Vaticano II e arriva fino ai nostri giorni.

Per la Chiesa latinoamericana il percorso verso l’Amazzonia e i suoi abitanti si è snodato attraverso gli incontri della Conferenza episcopale latinoamericana (Celam): Medellìn (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992), Aparecida (2007), ma anche e forse soprattutto i molteplici incontri promossi dal «Dipartimento di Missioni» (Demis) dello stesso Celam con la guida del papa.

Dalla connessione all’alleanza

«Connessione» è un’ulteriore prospettiva essenziale del Documento finale perché presenta la stretta unione tra il grido della terra e quello dei poveri con la denuncia della distruzione del creato, dello sterminio del mondo naturale, della minaccia alla vita umana di coloro che abitano quei territori, ma anche con l’annuncio e la testimonianza della buona notizia di Gesù.

La connessione si fa alleanza quando si parla di Chiesa e popoli indigeni: Chiesa alleata del mondo amazzonico. Cristo, indicandoci l’Amazzonia, ci segnala le grandi sfide globali, la crisi socio-ambientale, il dramma delle migrazioni forzate e la convivenza tra culture e religioni differenti. L’ascolto dell’Amazzonia è un invito per la Chiesa alla conversione integrale perché ne riconosce il suo messaggio di vita: la voce e il canto dell’Amazzonia che diventa nello stesso tempo un grido di tutto il territorio e dei suoi abitanti. Dall’ascolto sorge la proposta di nuovi cammini di conversione pastorale, culturale, ecologica e sinodale.

Il percorso di una conversione pastorale (20 – 40) riguarda tutti i battezzati chiamati a costruire una Chiesa samaritana, misericordiosa e solidale. Una Chiesa missionaria impegnata nel dialogo ecumenico, interreligioso e culturale con volto e cuore indigeno o contadino (caboclo, ribereño, colono, afrodiscendente, …), migrante e giovane. Alla Chiesa della Panamazzonia è chiesto di diventare essa stessa missionaria. L’ascolto della Panamazzonia si trasforma – inoltre – in una conversione culturale (41 – 64).

Alleandosi con i popoli amazzonici la Chiesa si sente in dovere di rispettare e far rispettare i loro valori, le loro culture e il loro stile di vita come risultato di una forza vitale di adattamento storico. La Chiesa difende i diritti dei popoli amazzonici e denuncia tutti gli attacchi contro la vita delle loro comunità, il loro ambiente, con molteplici forme di sfruttamento.

Questa presa di posizione implica un’apertura sincera all’altro visto come fratello da cui si può imparare – ce lo dimostra la millenaria esperienza di adattamento dei popoli amerindi – e non come mezzo di cui servirsi a nostro beneficio. Per la Chiesa la difesa della «vita» e dei diritti dei popoli amerindi è un principio evangelico. L’alleanza tra popoli indigeni e Chiesa si realizza nell’ottica della fraternità, si manifesta in una sempre maggiore inculturazione della fede nella vita dei popoli amazzonici. In un’atmosfera di fraternità la Chiesa deve svolgere la missione di evangelizzare, il che non ha nulla a che vedere con il proselitismo, rifiutando al tempo stesso ogni forma di «evangelizzazione di stile coloniale».

I nuovi cammini di conversione ecologica (65 – 85) indicano che lo sfruttamento illimitato della «casa comune e dei suoi abitanti» deve essere fermato. Un’ecologia integrale non è un cammino tra i tanti che la Chiesa può scegliere per il suo futuro e quello di questo territorio, ma è l’unica via possibile e urgente; non esiste altro percorso praticabile per salvare la regione e i popoli indigeni. I cambiamenti nel sistema economico mondiale e la solidarietà globale sono urgenti e necessari.

Anche se la Chiesa non ha il potere di cambiare immediatamente e ovunque i modelli di sviluppo distruttivi e predatori, essa segnala e mostra da che lato sta. Il fondamento è la dottrina sociale della Chiesa, che implica espressamente l’ecologia. Deve impegnarsi per uno sviluppo equo, solidale e sostenibile con una denuncia coraggiosa dello scempio prodotto dall’estrattivismo.

![]()

L’introduzione del «peccato ecologico»

Nel porre in rilievo nuovi cammini di sviluppo «amichevoli» verso la casa comune, la Chiesa fa un’opzione chiara per la difesa della vita, della terra (territorio) e delle culture originarie amazzoniche (78).

In tale luce si comprende il «peccato ecologico» (82): ogni azione o omissione contro Dio, il prossimo, la comunità e l’ambiente. Tra le proposte concrete, spicca quella di un fondo mondiale per coprire parte dei bilanci delle comunità amazzoniche e la creazione di un osservatorio socio-ambientale pastorale che lavori in alleanza con i vari attori ecclesiali nel Continente – a partire dal Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) – e con i rappresentanti delle etnie native.

Nell’orizzonte di comunione e partecipazione si devono cercare nuovi cammini ecclesiali, soprattutto, nella ministerialità e nella sacramentalità della Chiesa con volto amazzonico (86-119). La Chiesa ha bisogno di nuove esperienze sinodali, di un nuovo cammino fatto insieme, di una cultura del dialogo e dell’ascolto per rispondere alle sfide pastorali. In particolare, nel documento si sottolinea a questo riguardo la corresponsabilità dei laici.

Il volto femminile

Un’intera sezione del Documento è poi dedicata alla «presenza e all’ora della donna», al volto femminile della Chiesa amazzonica. Il ruolo straordinario dell’evangelizzazione al femminile viene riconosciuto con forza chiedendo la possibilità che anche le donne possano accedere ai ministeri di lettorato, accolitato e di dirigente di comunità.

Il testo del Documento finale è il risultato dello «scambio aperto, libero e rispettoso» svoltosi nelle tre settimane di lavori del Sinodo, per raccontare le sfide e le potenzialità dell’Amazzonia, «cuore biologico» del mondo, un cuore esteso su 9 paesi e abitato da oltre 33 milioni di persone, di cui circa 2,5 milioni di indigeni. Questa regione, seconda area più vulnerabile al mondo (dopo l’Artico) a causa dell’uomo, si trova «in una corsa sfrenata verso la morte» e ciò esige urgentemente una nuova direzione che consenta di salvarla, pena un impatto catastrofico su tutto il pianeta.

Amazzonia, «locus theologicus»

Questo, per sommi capi, il contenuto del documento finale di un sinodo benedetto, anche se arrivato molto tardi.

Penso di poterlo affermare sulla base dei miei 45 anni trascorsi nella regione amazzonica. Una regione dove, durante la stagione delle piogge (invierno), i fiumi si gonfiano, straripano e mandano a farsi benedire tutti i confini stabiliti «politicamente». Durante questa stagione i confini cambiano. È la legge della Panamazzonia, diversa dalla legge degli stati.

Come è diversa quella che dice: «I fiumi uniscono, non dividono». Diretta conseguenza di un altro principio: «Chi proibisce agli uccelli dell’altra sponda di venire a questa e viceversa? O chi impedisce ai pesci di questo lato del fiume di passare liberamente e tranquillamente all’altro?». Questa è saggezza e filosofia panamazzonica o, se si preferisce, «pensiero mistico religioso» di quell’area.

Qualcuno si è scandalizzato per espressioni come «buon vivere» o, ancora di più, «Pacha Mama» (madre terra). Eppure, un noto salmo biblico recita: «Venite ammirate le opere del Signore: ha fatto cose stupende sulla terra» (come, per esempio, il bacino e la selva amazzonica). In effetti, ci vuole così poco per riconoscere la foresta panamazzonica come un «locus theologicus»: basta viverci dentro.

Gaetano Mazzoleni

Il documento finale del sinodo, una lettura laica:

L’Amazzonia, cuore biologico del mondo

Come l’Instrumentum laboris, anche il documento finale del Sinodo panamazzonico ha tra i propri meriti la chiarezza delle posizioni. Almeno quando parla della situazione politica, ambientale e antropologica.

Link ai documenti del Sinodo:

La situazione dell’Amazzonia, cuore biologico della Terra, è drammatica. Sono necessari – ricorda nei passaggi iniziali il documento finale del Sinodo – dei cambi radicali e urgenti nonché una nuova direzione che permetta di salvarla (2 – questi numeri si riferiscono al documento finale).

Nella regione amazzonica coesiste una realtà plurietnica e multiculturale, dato che, oltre ai popoli originari, esistono popolazioni meticce nate dall’incontro tra popoli diversi (8). I popoli indigeni hanno come orizzonte il «buon vivere», che significa vivere in armonia non soltanto con se stessi e con gli altri esseri umani, ma anche con la natura e con l’essere supremo (9).

Questa realtà plurietnica, pluriculturale e plurireligiosa richiede un’apertura al dialogo, riconoscendo la molteplicità degli interlocutori: oltre ai popoli indigeni, quelli rivieraschi, i contadini, gli afrodiscendenti, le organizzazioni della società civile, i movimenti sociali popolari, lo stato (23). Senza dimenticare le altre chiese cristiane e denominazioni religiose, anche se le relazioni tra cattolici e pentecostali, carismatici ed evangelici non sono facili (24). Va poi precisato che, in Amazzonia, il dialogo interreligioso si rivolge specialmente alle religioni indigene e ai culti afro. Queste tradizioni meritano di essere conosciute, comprese nelle loro espressioni e nelle loro relazioni con la foresta e la madre terra (25).

Nella foresta non soltanto la vegetazione è in connessione, ma anche i popoli sono collegati in una rete di alleanze che porta vantaggi per tutti. Grazie a questo sistema di interrelazioni e interdipendenze il pur fragile equilibrio dell’Amazzonia si è preservato nel tempo (43).

![]()

La visione indigena e quella occidentale

Il pensiero dei popoli indigeni offre una visione integrale della realtà, una visione capace di comprendere le molteplici connessioni esistenti tra tutti gli elementi del creato. Questo contrasta con la corrente dominante del pensiero occidentale che, per comprendere la realtà, tende a frammentarla, senza riuscire ad articolare una visione complessiva e unitaria. Oltre a ciò, nei popoli indigeni s’incontrano anche altri valori come la reciprocità, la solidarietà, il senso di comunità, l’eguaglianza (44).

L’avidità per la terra è alla radice dei conflitti che portano all’etnocidio, così come all’assassinio e alla criminalizzazione dei movimenti sociali e dei suoi dirigenti. La demarcazione e la protezione delle terre indigene è un obbligo degli stati nazionali e dei loro rispettivi governi. Senza dubbio, buona parte dei territori indigeni sono sprovvisti di protezione e quelli già demarcati (per esempio, la terra degli Yanomami) sono invasi a causa dell’estrattivismo minerario e forestale, dei grandi progetti infrastrutturali, delle coltivazioni illecite (in primis, la coca) e dei latifondi che promuovono le monocolture e l’allevamento estensivo (45).

Come spiega molto bene la Laudato si’, l’«ecologia integrale» ha il suo fondamento nel fatto che tutto è in connessione. Questo significa che ecologia e giustizia sociale sono intrinsecamente unite (66). Una delle cause principali della distruzione dell’Amazzonia è il cosiddetto «estrattivismo predatorio» che risponde alla logica dell’avarizia, propria del paradigma tecnocratico dominante (67).

La visione indigena e quella occidentale

Risulta scandaloso che si criminalizzino i leader indigeni e le comunità per il solo fatto di reclamare i propri diritti. In questi ultimi anni, la regione amazzonica ha visto un continuo incre-

mento dello sfruttamento delle risorse naturali (legname, petrolio, oro e molto altro) e lo sviluppo di megaprogetti infrastrutturali (dighe, centrali elettriche, strade). Tutto questo si è tradotto in pressioni dirette sui territori ancestrali senza la possibilità per gli indigeni di ottenere giustizia (69).

È evidente che l’intervento dell’uomo ha perso il suo carattere «amichevole», per assumere un’attitudine vorace e predatoria che tende a sfruttare le risorse naturali disponibili fino al loro esaurimento (71). Molte attività estrattive, come le miniere su grande scala (quelle illegali in particolare, si pensi all’estrazione dell’oro), riducono in maniera sostanziale il valore della vita in Amazzonia. In effetti, si appropriano della vita dei popoli e dei beni comuni della terra, concentrando potere economico e politico nelle mani di pochi. A peggiorare le cose, molti di questi progetti distruttivi si realizzano nel nome del progresso e sono appoggiati o permessi dai governi locali, nazionali e stranieri (72).

Il futuro dell’Amazzonia è riposto nelle mani di tutti noi. Esso dipende principalmente dall’abbandono immediato del modello di sviluppo attuale che distrugge la foresta, non porta benessere e pone in pericolo l’immenso tesoro naturale amazzonico e i suoi guardiani (73).

La Chiesa riconosce la conoscenza tradizionale dei popoli indigeni rispetto alla biodiversità, una conoscenza viva e sempre in marcia. Il furto di essa è chiamata biopirateria, una forma di violenza contro queste popolazioni (76).

Nel nuovo modello sostenibile e inclusivo diventa una necessità urgente lo sviluppo di politiche energetiche che riducano drasticamente l’emissione di biossido di carbonio (CO2) e degli altri gas legati al cambiamento climatico. Inoltre, va assicurato l’accesso all’acqua potabile, che è un diritto umano fondamentale (77).

La difesa della vita dell’Amazzonia e dei suoi popoli necessita di una profonda conversione personale, sociale e strutturale (81). Occorre adottare comportamenti responsabili che rispettino e valorizzino i popoli dell’Amazzonia, le loro tradizioni e conoscenze, proteggendo la loro terra e cambiando i nostri modi di vivere. Dobbiamo ridurre il consumo eccessivo e la produzione di rifiuti solidi, stimolando il riuso e il riciclaggio. Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e dall’uso delle plastiche. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini alimentari, visto l’eccessivo consumo di carne e pesce. Dobbiamo attivarci nella semina di alberi. Dobbiamo cercare alternative sostenibili nell’agricoltura, nel campo energetico e nella mobilità. Dobbiamo promuovere a tutti i livelli l’educazione all’ecologia integrale (84).

Valorizzare la donna e le lingue autoctone

La saggezza dei popoli ancestrali afferma che la madre terra ha un volto femminile. Sia nel mondo indigeno che in quello occidentale la donna è la persona che lavora in una molteplicità di campi (101). Eppure, nella vita quotidiana le donne sono vittime di violenza fisica, morale e religiosa. La Chiesa si schiera in difesa dei loro diritti e le riconosce come protagoniste e guardiane della creazione e della casa comune (102).

Avviandosi alla conclusione, il Documento finale ricorda che la Chiesa cattolica deve dare una risposta alla richiesta delle comunità amazzoniche di adattare la liturgia valorizzando la cosmovisione, le tradizioni, i simboli e i riti originari nelle loro dimensioni trascendenti, comunitarie ed ecologiche (116). E tutto va fatto usando le lingue proprie dei popoli che abitano l’Amazzonia (118).

Paolo Moiola

Scheda

Contro il sinodo e contro papa Francesco: Tribalista ed ecologista

Il Sinodo panamazzonico ha avuto molti avversari interni alla Chiesa cattolica. Per capirne di più, abbiamo dato un’occhiata ai loro siti.

Povero padre Corrado Dalmonego, non solo hanno messo il suo essere missionario tra virgolette («questo “missionario”»), ma ne hanno anche travisato il cognome (Dalmolego), segno – lo diciamo per inciso – non di sbadataggine ma di sciatteria. L’ambito è il sito dell’agenzia Corrispondenza Romana e la firma è quella di Cristina Siccardi, saggista torinese molto critica verso il pontificato di papa Francesco. È la stessa persona che sul medesimo sito, il 6 novembre, scriveva scandalizzata: «Il papa in persona, il 4 ottobre scorso, alla vigilia del Sinodo, ha partecipato ad una cerimonia nei giardini del Vaticano, insieme a vescovi e cardinali, guidata in parte da sciamani, dove sono stati usati degli oggetti che nulla hanno a che vedere con il Cattolicesimo, in particolare la donna nuda e incinta, la Pachamama. Papa Francesco ha anche riverito due vescovi che portavano in processione la Pachamama sulle loro spalle nella Sala del Sinodo, per essere poi collocata in un luogo d’onore. E statue di figure femminili nude in legno sono state venerate nella Basilica Vaticana, di fronte alla Tomba di San Pietro!».

Sarebbe interessante sapere il parere di Cristina Siccardi sul nudo nell’arte sacra o, senza andare lontani, sui corpi nudi della Cappella Sistina.

Corrispondenza Romana è il sito – uno di quelli ascrivibili al fondamentalismo cattolico anti papa Francesco (vedere riquadro) – che ha esultato per il gesto, definito «coraggioso», del giovane austriaco che «il 21 ottobre ha rimosso dalla chiesa di Santa Maria in Traspontina (una delle sedi esterne del Sinodo, ndr) e ha gettato nel Tevere le statuette di Pachamama, la divinità pagana rappresentante la “Madre Terra” amerindia».

Il Sinodo è una minaccia

L’offensiva contro il malcapitato padre Corrado – missionario in Amazzonia (Catrimani, Roraima, Brasile), giovane ma preparatissimo, tanto da essere chiamato come uditore al Sinodo – era iniziata già a giugno 2019 con un attacco firmato dal cileno José Antonio Ureta sempre su Corrispondenza Romana.

Ureta così descrive gli Yanomami tra i quali padre Dalmonego opera: «Gli Yanomami sono un gruppo etnico composto da 20 a 30 mila indigeni che vivono nella foresta tropicale in modo molto primitivo […]. I loro vestiti sono molto sommari e li usano a malapena come ornamento ai polsi, alle caviglie e come cintura attorno alla vita. Gli uomini della tribù generalmente hanno varie mogli, comprese adolescenti appena entrate nella pubertà. Gli uomini sono soliti consumare la pianta “epená” o virola, che contiene una sostanza allucinogena». José Antonio Ureta è membro di «Tradizione, famiglia e proprietà», un movimento nato in Brasile che lotta contro «la grave minaccia che il Sinodo sull’Amazzonia rappresenta per la civiltà occidentale» e contro «un’ecologia falsa, i cui promotori cercano di controllare la società con il pretesto di salvare l’ambiente». Lo stesso Ureta e la citata Cristina Siccardi sono tra i cento firmatari della protesta (Contra Recentia Sacrilegia) per – si legge testualmente (9 novembre) – «gli atti sacrileghi e superstiziosi commessi da Papa Francesco, il Successore di Pietro, durante il recente Sinodo sull’Amazzonia tenutosi a Roma». Le accuse dei firmatari verso il pontefice partono tutte dal suo atteggiamento definito sacrilego verso la «dea pagana Pachamama». Nell’elenco si trova anche Roberto De Mattei, storico, presidente della «Fondazione Lepanto», direttore della rivista Radici Cristiane e di Corrispondenza Romana, nonché discepolo di Plinio Corrêa de Oliveira, fondatore del movimento «Tradizione, Famiglia e Proprietà». È sul sito da lui stesso diretto che de Mattei ha attaccato il nuovo «Patto delle Catacombe», firmato il 20 ottobre nelle catacombe di Domitilla in una celebrazione presieduta dal cardinale Hummes. Il professore ha usato parole sarcastiche per descrivere l’evento, definendolo «il patto socio-cosmico dell’era di Greta Thunberg» (Corrispondenza Romana, 22 ottobre). Molti dei firmatari del documento Contra Recentia Sacrilegia sono statunitensi come statunitense è il sito National Catholic Register. È il sito che ha attaccato (Edward Pentin il 17 ottobre) duramente anche la Repam (presieduta dal cardinal Hummes) e il Cimi (guidato da dom Roque Paloschi), la prima molto impegnata nell’organizzazione del Sinodo, il secondo da anni in prima linea nell’impagabile difesa dei popoli indigeni e dell’Amazzonia.

I tre vaticanisti

L’offensiva anti Sinodo e anti papa Bergoglio è proseguita sulle pagine web di alcuni vaticanisti. «Il sinodo dell’Amazzonia è passato agli archivi, ma lo “scandalo” che ne ha accompagnato il cammino è lontano dall’essere sanato», scrive Sandro Magister nel suo blog Settimo Cielo il 13 novembre. Poi parla di idolatria a causa di quella «statuetta lignea di una donna nuda e gravida». Infine, boccia il Sinodo per «l’irrilevanza, se non l’assenza, dell’annuncio cristiano e l’enfasi scriteriata data invece alla cultura e alla religiosità pagane, senza esercitare su di queste il necessario giudizio». Secondo l’autore, oggi il «populismo» di papa Francesco è focalizzato sulle tribù amazzoniche e sull’«esaltazione del “buen vivir”» (30 novembre).

In un suo precedente scritto (30 ottobre), Magister aveva individuato il vero punto nevralgico – a suo dire – del Sinodo amazzonico: «È di dominio pubblico che questo sinodo è stato ideato e organizzato precisamente con questo obiettivo primario: “aprire” all’ordinazione di “viri probati” in Amazzonia per poi estendere la novità a tutta la Chiesa».

Anche Aldo Maria Valli, vaticanista della Rai, si concentra (con una certa dose di sarcasmo verso alcuni suoi critici) sulla questione dell’ordinazione di uomini sposati (viri probati). «In seguito al molto discusso Sinodo amazzonico – scrive il 16 novembre – si sta facendo più vicina l’ipotesi non di permettere a tutti i preti di sposarsi, bensì di ordinare, in certe aree, uomini sposati, anzi anziani sposati (poveri anziani!). Ma sappiamo come vanno queste cose. E dovrebbero saperlo anche i maestrini che pretendono di darmi lezioni. Dopo che è stato aperto un pertugio, da esso può passare di tutto. Nel caso specifico, si tratta di un pertugio amazzonico, che sembra lontano da noi, ma non lo è. Serviva un pretesto, e di solito il pretesto arriva da un caso limite».

Per parte sua, Marco Tosatti, un altro vaticanista (dai toni ancora più ruvidi e perentori), la butta tutta in politica: nella lotta tra la sinistra perdente (quella del Pd, di Repubblica, di Zuppi, «cardinale in quota Pd», Tosatti dixit) e la destra vincente (quella di Salvini, Meloni, ma anche – sostiene il vaticanista – di Casa Pound, il movimento neofascista), papa Bergoglio è schierato inopinabilmente con la prima. Però, ha perso, pure sul Sinodo, anche se questo si è svolto – scrive Tosatti – «in una situazione di manipolazione altissima» (29 ottobre), su alcuni temi come i viri probati e il diaconato femminile. Ma – avverte – occorre stare vigili perché il papa è il «detentore del mazzo», un pontefice che «si scaglia contro i cattolici che non sentono e pensano esattamente come lui», un papa con una «memoria selettiva» (16 novembre) perché esprime timori per un ritorno in auge di idee naziste, ma non dice nulla della Cina, del Nicaragua e del Venezuela.

Insomma, per costoro è tutto chiaro: papa Francesco non solo è un vero cattocomunista, ma ha riportato in vita la teologia della liberazione. Magari – come ha suggerito Julio Loredo, presidente per l’Italia di Tradizione, Famiglia e Proprietà (il Giornale, 20 novembre) – nelle sue forme aggiornate: la teologia indigena e la teologia ecologica. Loredo è la stessa persona che, a febbraio 2019, con chiaro intento spregiativo aveva definito la Chiesa «tribalista ed ecologista».

Paolo Moiola

Siti contro (la giostra delle citazioni)

- https://www.corrispondenzaromana.it

- http://www.ncregister.com (Stati Uniti)

- https://lanuovabq.it

- https://anticattocomunismo.wordpress.com

- https://www.rossoporpora.org

- https://www.fondazionelepanto.org

- https://www.radicicristiane.it/

- https://www.radiospada.org/

- https://www.radioromalibera.org/

- https://www.marcotosatti.com/

- http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/

Quelli sopra elencati sono gli indirizzi dei principali siti contrari (o fortemente contrari) al Sinodo panamazzonico e a papa Francesco. Gli ultimi tre appartengono ad altrettanti vaticanisti: Aldo Maria Valli, Marco Tosatti e Sandro Magister. Va detto che nomi e contenuti all’interno di questi siti si ripetono spesso perché alcune persone sono presenti in vari ambiti (Roberto de Mattei su tutti) e perché la citazione reciproca è molto praticata. È giusto ed opportuno che i lettori li conoscano anche per comprendere meglio l’entità della battaglia interna che il papa argentino si trova a dover affrontare.

Pa.Mo.

Il documento finale del sinodo: una lettura missionaria

Il grido della Terra: dopo l’ascolto, l’azione

Il Sinodo è stato un successo, ma adesso viene il difficile: passare dall’ascolto all’azione. E questa dovrà sfidare «altari» e «troni». La Chiesa sarà sempre missionaria, ma in modo diverso. La «conversione» passa anche attraverso un nuovo tipo di presenza sul territorio amazzonico e al fianco dei popoli che lo abitano.

Il Sinodo per l’Amazzonia dello scorso ottobre è stato una benedizione per la Chiesa e per l’umanità. Allo stesso tempo, ha posto sul tavolo le principali sfide per la missione in un mondo globalizzato e minacciato. L’intero processo di preparazione e realizzazione di questo evento ecclesiale convocato da papa Francesco ha rafforzato la convinzione che territorialità e popoli determinano una missione che deve includere l’ecologia. Questa prospettiva aveva già acquisito slancio durante la visita del papa a Puerto Maldonado in Perù (gennaio 2018), un gesto che aveva sottolineato l’importanza di ascoltare gli indigeni e gli altri popoli.

La sfida ad «altari» e «troni»

Questo processo di ascolto del «grido dei poveri e del grido della terra» sfida «altari» e «troni» nella ricerca di nuovi modi di essere Chiesa. Il rinnovamento desiderato comporta necessariamente la conversione.

Durante l’assemblea sinodale, svoltasi dal 6 al 27 ottobre a Roma, la riflessione ha avuto come temi: la conversione pastorale, la partenza missionaria, la conversione culturale, il dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale, la conversione sinodale, i nuovi ministeri, la teologia, catechesi e formazione inculturata, il riti amazzonici, la Chiesa povera, con e per i poveri. Temi che rappresentano una sfida alla missione della Chiesa e, quindi, si scontrano con «altari» al proprio interno (come raccontato a pag. 41 di questo dossier, ndr).

D’altra parte, temi come conversione integrale, conversione ecologica, modelli di sviluppo sostenibile, cura della casa comune, promozione ecologica integrale, grido dei poveri e grido della terra, interdipendenza tra tutti gli esseri, ecc., sfidano i «troni» del sistema capitalista attuale che è neoliberista e predatore.

È bene sottolineare che tutte queste domande sono interconnesse da una «spiritualità dell’ascolto» e dall’annuncio della buona novella con uno «spirito profetico».

Nel pontificato di Francesco, le basi per questo cambiamento sono state poste nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium (2013)* e nell’enciclica Laudato si’ (2015). Allo stesso modo, il documento finale del sinodo (che dovrebbe orientare l’esortazione post sinodale) indica un passaggio dall’ascolto alla conversione integrale ponendo l’Amazzonia come «luogo teologico» simbolico per l’intera Chiesa universale.

I nuovi percorsi della Chiesa

Una lettura missionaria del documento finale aiuta a mettere in luce che il tema della missione è ben articolato in cinque percorsi (e altrettanti capitoli) di «conversione»: integrale, pastorale, culturale, ecologica e sinodale.

Quando, a inizio del capitolo 2 del documento, si legge: «Una chiesa missionaria in uscita richiede da noi una conversione pastorale» (20), scorgiamo la sintonia tra il sinodo e la teologia della missione del Concilio Vaticano II e delle conferenze dell’episcopato latinoamericano (Celam). Infatti, al numero 21 si legge: «La Chiesa, per sua natura, è missionaria e ha la sua origine nell’“amore fontale di Dio” (AG 2). Il dinamismo missionario che scaturisce dall’amore di Dio si irradia, si espande, trabocca e si diffonde in tutto l’universo. “Siamo inseriti dal battesimo nella dinamica dell’amore attraverso l’incontro con Gesù, che dà un nuovo orizzonte alla vita” (DAp 12). Questo straripamento spinge la Chiesa alla conversione pastorale e ci trasforma in comunità viventi, lavorando in gruppi e reti al servizio dell’evangelizzazione. La missione così intesa non è opzionale, un’attività della Chiesa tra le altre, ma la sua stessa natura: la Chiesa è missione! “L’azione missionaria è il paradigma dell’intera opera della Chiesa”(EG 15)» (Doc. finale 21).

Ciò che colpisce è la convinzione che la missione appartiene a tutti, la Chiesa è missione, e quindi «ogni cristiano è una missione» di Dio nel mondo. Con ciò, la missione cessa di essere qualcosa di esterno come «ornamento» e diventa qualcosa di essenziale: «La vita è missione» (EG 273) e questo pone la Chiesa sulla soglia per entrare «nel cuore di tutti i popoli» (Doc. finale 18).

Una revisione dello stile missionario

Proponendo la conversione nei modi più diversi, il sinodo ribadisce che la «gioia del Vangelo» prima di essere diretta verso gli altri è diretta alla Chiesa stessa e ai suoi missionari. La conversione integrale si manifesta principalmente attraverso la conversione pastorale (missionaria) e sinodale. Per i missionari questa conversione richiede una seria revisione dello stile di missione che presuppone una presenza incarnata nella realtà e nella vita dei popoli. «La nostra conversione pastorale sarà samaritana, in dialogo, accompagnando le persone con volti concreti di indigeni, contadini, discendenti africani (quilombolas), migranti, giovani e abitanti delle città. Tutto ciò comporterà una spiritualità di ascolto e annuncio» (Doc. finale 20).

La conversione pastorale implica anche una prospettiva missionaria di itineranza, vicinanza e una presenza più efficace con i popoli, superando le visite sporadiche (desobrigas) e creando relazioni permanenti nella missione. Il sinodo sottolinea l’importanza di gruppi itineranti composti da diversi carismi, istituzioni e congregazioni, religiose e religiosi, laici e sacerdoti che lavorano formando una rete viaggiante (Doc. finale 39 e 40). Non bisogna più camminare da soli. La missione si svolge in una rete e in comunione ecclesiale. Il desiderio è che la Chiesa assuma in Amazzonia la sinodalità missionaria (Doc. finale 86-88).

Davanti alla realtà amazzonica

Questo sinodo è stata una cosa unica. Le numerose attività (incontri, dibattiti, celebrazioni, mostre) della «Tenda amazzonica: la casa comune» (con sede principale nella chiesa della Traspontina in via della Conciliazione, a Roma) durante l’assemblea sinodale hanno portato a Roma rappresentanti dei popoli del territorio panamazzonico per «ascoltare insieme» con Francesco, i padri e le madri sinodali. Francesco ha invitato la periferia a sedersi nel centro del cristianesimo, la «foresta amazzonica» è stata piantata nella «foresta di pietre» e la «città eterna» è stata ossigenata.

Nella missione, i protagonisti sono la realtà e i suoi popoli che, oltre ad essere valorizzati, devono anche assumersi la loro responsabilità. «Questo sinodo vuole essere un forte appello per tutti i battezzati in Amazzonia ad essere discepoli missionari. (…) Pertanto, crediamo che sia necessario generare un maggiore impulso missionario tra le vocazioni native; l’Amazzonia deve essere evangelizzata anche dai suoi abitanti» (Doc. finale 26). In questo senso, la proposta di nuovi «ministeri per uomini e donne in modo equo» (95) e l’«elaborazione di un rito amazzonico» (119) sono encomiabili.

L’ambiente e il «peccato ecologico»

Un altro momento saliente di questo sinodo è stato quello di affermare che l’ecologia integrale e la cura della casa comune sono parti costitutive della missione della Chiesa. Pertanto, l’azione evangelizzatrice con i suoi progetti e missionari non può dimenticare la cura della vita del pianeta. In questo senso, la definizione di «peccato ecologico come azione o omissione contro Dio, contro il prossimo, la comunità e l’ambiente» (Doc. finale 82) rappresenta un aggiornamento importante dell’insegnamento della Chiesa per la pratica della fede cristiana.

Decolonizzare la missione

Il sinodo per l’Amazzonia segue la linea della Conferenza di Medellin che, nel 1968, ha dato una contestualizzazione al Concilio Vaticano II in America Latina. Esso ha avuto anche il contributo di altri continenti. Questo cambio di prospettiva è importante per la «decolonizzazione» della missione e l’allontanamento dal pensiero eurocentrico. È bene ricordare che papa Francesco è un figlio del Concilio e del Sud, un fattore rilevante per «decolonizzare» la missione. L’Amazzonia ci sfida a passare dalla visione della missione come «espansione» alla missione come «incontro» senza proselitismo. «Siamo tutti invitati ad avvicinarci alle popolazioni amazzoniche su una base di uguaglianza, rispettando la loro storia, le loro culture, il loro stile del ben vivere. […] Rifiutiamo un’evangelizzazione in stile coloniale. Proclamare la buona novella di Gesù implica riconoscere i semi della Parola già presenti nelle culture» (Doc. finale 55).

Nonostante resistenze e incomprensioni, questo sinodo è un kairos, un momento tempestivo di grazia e speranza. Molto al di là del ricco documento prodotto, stiamo affrontando un processo che dovrebbe condurre a nuovi percorsi per una Chiesa divenuta molto più consapevole che, senza una conversione integrale e sinodale, non ci saranno cambiamenti reali nel suo modo di essere e di vivere la missione.

Jaime C. Patias

Dal 16 novembre 1965 al 20 ottobre 2019

Il «Patto delle catacombe» rivive e si rinnova

Nelle catacombe di Domitilla è stato firmato un nuovo patto. Per la casa comune. Per una Chiesa dal volto amazzonico, povera e serva, profetica e samaritana.

Il Concilio Vaticano II aveva ispirato, durante il suo svolgimento, un gruppo di vescovi guidati da mons. Helder Camara (1909-1999) a costruire una Chiesa servitrice e povera. Questa utopia prese forma il 16 novembre 1965, nelle Catacombe di Santa Domitilla a Roma, dove pochi giorni prima della chiusura del Vaticano II, quarantaquattro padri conciliari celebrarono un’eucaristia e, con un gesto profetico, firmarono l’«Alleanza della Chiesa dei poveri e dei servi», meglio noto come il «Patto delle catacombe». Molti altri vescovi si unirono successivamente al Patto. I firmatari del documento si impegnarono a vivere in condizione di povertà, a rinunciare a tutti i simboli o privilegi di potere e a mettere i poveri al centro del loro ministero pastorale.

Questa alleanza è stata considerata il seme della Chiesa di Francesco, che tre giorni dopo essere stato eletto successore di San Pietro, disse ai giornalisti: «Come vorrei una chiesa povera per i poveri!». Bergoglio conosceva bene la «barca» che stava cominciando a guidare. Ed è stata la sua sensibilità per «il grido dei poveri e il grido della terra» che lo ha portato a convocare il Sinodo speciale per l’Amazzonia, alimentato dall’enciclica Laudato si’ (2015) e dalla riaffermazione di una Chiesa che «non può dimenticare i poveri e la cura della Creato». Il pontificato di Francesco è diventato un forte richiamo alla conversione della Chiesa e dei poteri politici ed economici. È ovvio che ciò disturba coloro che, nella Chiesa, ignorano i poveri e non vogliono né perdere i loro privilegi, né mettere in discussione i potenti del mondo globalizzato che obbediscono solo ai desideri del profitto.

Una nuova alleanza per la casa comune

Sebbene non facesse parte della programmazione ufficiale del sinodo, il 20 ottobre 2019, giornata missionaria mondiale, potrebbe anch’essa divenire una data storica, perché nella stessa sede del Patto del 1965, è stato firmato un nuovo Patto, questa volta per la casa comune: una chiesa dal volto amazzonico, povera e serva, profetica e samaritana. La proposta era stata costruita nei mesi precedenti il sinodo e aveva preso forma nelle prime due settimane della sua realizzazione a Roma.

Prima dell’alba di domenica 20 ottobre, cinque pullman parcheggiati in Via dei Cavalleggeri, vicino alla sala del sinodo, aspettavano un variegato gruppo composto da vescovi sinodali, esperti, leader pastorali, indigeni e religiosi e altre persone coinvolte nelle attività della tenda «Amazzonia, casa comune». La destinazione del gruppo erano le catacombe di Santa Domitilla nel moderno quartiere Ardeatino di Roma.

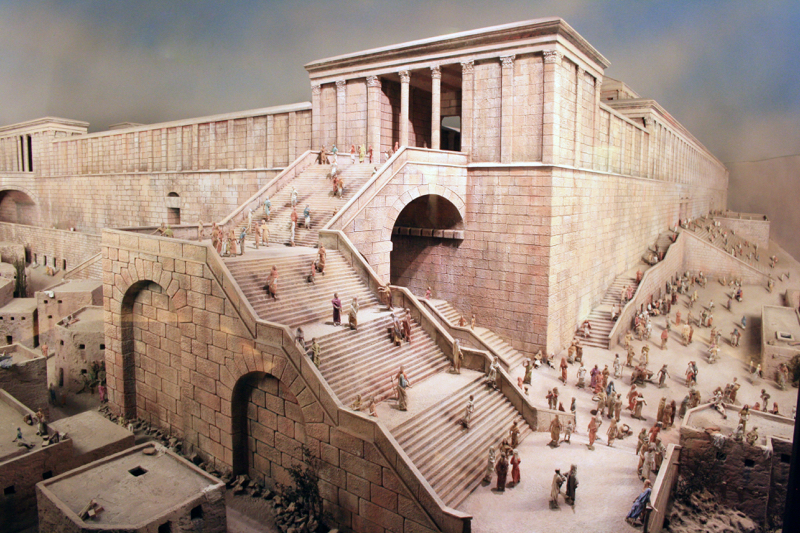

Con 17 chilometri di gallerie, quattro piani e oltre 150mila tombe, queste catacombe sono tra le più grandi di Roma. Vi furono sepolti numerosi martiri del primo cristianesimo, tra cui la stessa Flavia Domitilla, nipote dell’imperatore Vespasiano che donò la terra ai cristiani, e Nereo e Aquilleo che diedero il nome alla basilica semi sotterranea costruita alla fine del IV secolo su richiesta di papa Damaso I.

Mentre il gruppo scendeva le scale verso la basilica, il silenzio e la commozione hanno preso il sopravvento. La canzone «Alla luce dei martiri della fede», del noto cantautore Antonio Cardoso, annunciava il significato di quella visita. «Torniamo qui – dice il testo – tutte le volte che è necessario. Dopo il Concilio ci siamo incontrati per camminare con i poveri e Gesù. Torniamo qui per riscattarci in Amazzonia. Cerchiamo tutte le alleanze in queste tombe alla luce dei martiri della fede». E, usando la tintura rossa estratta dal seme dell’urucum (annatto) dell’Amazzonia, tutti hanno lasciato le loro impronte digitali su un panno morbido, simbolo della memoria del Gesù martire e di coloro che, per fede in lui, hanno versato il loro sangue.

Tra martiri e profeti

Padre Oscar Beozzo ha ricordato la storia del Patto del 1965, sottolineando che allora le guide del gruppo erano l’arcivescovo Helder Camara, l’arcivescovo Leonidas Proaño, vescovo degli indigeni in Ecuador, e l’arcivescovo Enrique Angelelli, che in seguito sarà assassinato dalla dittatura militare argentina.

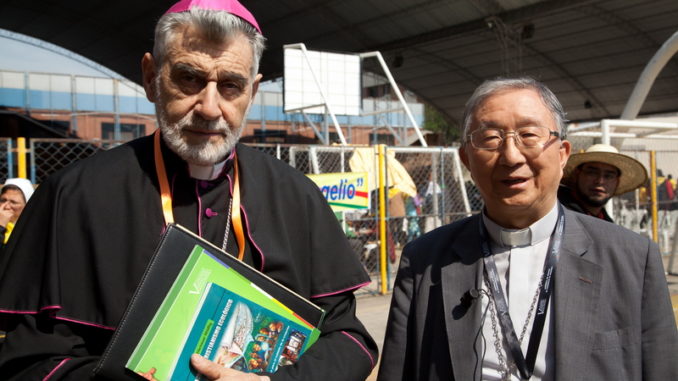

L’eucaristia è stata presieduta dal cardinale Claudio Hummes, presidente della Rete ecclesiale panamazzonica (Repam), che era accompagnato dal cardinale Pedro Barreto, arcivescovo di Huancayo in Perù, vicepresidente della stessa organizzazione.

Il ricordo del Patto del 1965 era rinnovato dalla stola di dom Helder usata a messa dal cardinale Hummes, che, emozionato, alla fine l’ha consegnata a dom Erwin, uno dei grandi profeti viventi dell’Amazzonia. Era presente anche una tunica di dom Helder, indossata da dom Adriano Ciocca, vescovo di São Felix do Araguaia, dove vive dom Pedro Casaldáliga, uno di coloro che hanno realizzato il patto all’estremo. Il calice e la patena usati nella messa appartenevano a padre Ezequiel Ramin, un missionario comboniano italiano, martirizzato nel 1985 a Cacoal, Rondônia, Brasile, per volere dei proprietari terrieri della regione.

Nella casa comune tutto è connesso

A differenza del primo, questo Patto per la casa comune è stata firmato da tutti i presenti (oltre 200 persone, tra cui 80 padri sinodali e due membri di altre chiese delegate fraterne nel Sinodo) con rilievo per la partecipazione degli indigeni e delle donne. Si tratta di un documento aperto che può ancora essere firmato in occasione di riunioni o attività in difesa della casa comune in tutto il mondo.

Chi firma i suoi 15 impegni rinnova l’opzione preferenziale per i poveri e si prende cura della casa comune con un’ecologia integrale in cui tutto è interconnesso (la sostenibilità della foresta, dei fiumi e del bioma amazzonico); valorizza e difende la diversità culturale, le tradizioni spirituali e lo stile di vita dei popoli amazzonici; desidera camminare ecumenicamente con altre comunità cristiane e religioni; valorizza le comunità e riconosce i ministeri; segue uno stile di vita sobrio, semplice e solidale; vuole ridurre la produzione di rifiuti e l’uso di materie plastiche, e favorire la produzione e la commercializzazione di prodotti agroecologici; difende i perseguitati e la vita dove essa è minacciata.

Saper ascoltare le voci scomode

Di fronte alle sfide ecologiche, sociali ed ecclesiali, questo nuovo Patto è una risposta alle preoccupazioni di papa Francesco che, anche alla messa di chiusura del Sinodo (il 27 ottobre), ha nuovamente ricordato: «Quante volte, anche nella Chiesa, le voci dei poveri non vengono ascoltate e talvolta sono derise o messe a tacere perché scomode. Chiediamo la grazia di saper ascoltare il grido dei poveri: è il grido di speranza della Chiesa». E come afferma il Patto: «Con loro abbiamo sperimentato il potere del Vangelo che opera nei piccoli».

Jaime C. Patias

Hanno firmato questo dossier:

- Gaetano Mazzoleni. Missionario della Consolata, dopo gli studi di teologia, si è specializzato in antropologia culturale presso la Catholic University of America di Washington. Ha vissuto in Colombia dal 1965 al 2010 con un intervallo di un anno in Venezuela. Durante la sua lunga esperienza si è sempre occupato di popoli indigeni, prima come missionario, poi come missionario e antropologo.

- Jaime C. Patias. Missionario della Consolata, giornalista, attualmente è membro della Direzione generale dell’Istituto Missioni Consolata con responsabilità sulla regione americana.

- A cura di Paolo Moiola, giornalista redazione MC.