Alaska (Usa). L’ultima frontiera

Sommario

- Alaska, il pianto dei ghiacciai

- Non chiamateli Eschimesi

- I nativi e la trappola del petrolio

- Cacciatori di pellicce e missionari

- Natale e Babbo Natale

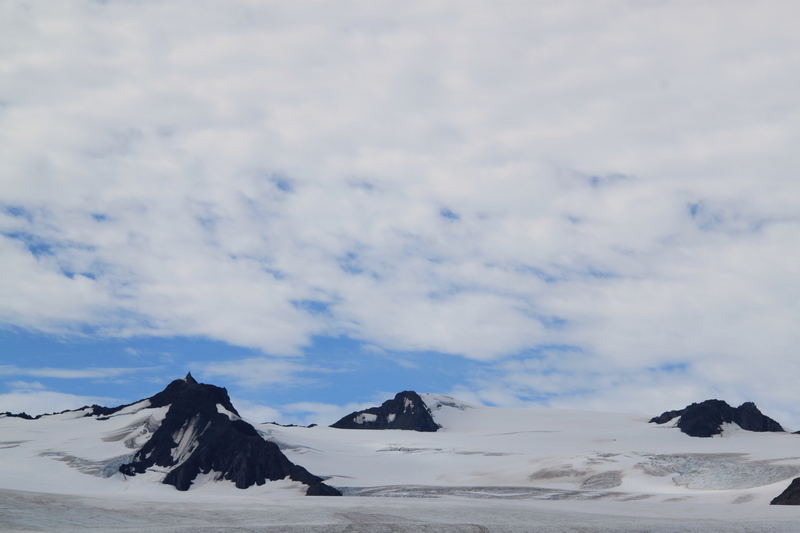

Alaska, il pianto dei ghiacciai

Viaggio nello stato Usa più grande e spopolato

Nel 49° stato degli Usa – posto a ridosso del Circolo polare artico – il cambio climatico è molto più evidente che altrove. Come dimostra il rapido scioglimento dei ghiacciai con tutte le conseguenze che ciò comporta. Eppure, oggi si discute su come portare le trivellazioni petrolifere in altre aree dello stato. Aree ancora intonse e selvagge.

Seward (Kenai). È una fila di cippi in legno, ciascuno con segnato un anno: 1830, 1917, 1926, 1951, 2015… Distano qualche decina di metri l’uno dall’altro: più recente è l’anno, maggiore è la distanza tra un cippo e l’altro, una distanza che misura il regresso del ghiacciaio. I numeri parlano da soli. Tra il 1815 e il 2015, esso si è ritirato di 2,5 chilometri con una progressione costante: da 19,7 metri all’anno a 29,4 (2006-’10) a 44,5 (2011-’15). In questi ultimi anni poi, l’«eccezionale» (secondo la University of Alaska-Fairbanks) incremento delle temperature medie ha ulteriormente accelerato il ritmo dello scioglimento.

Quei cippi in legno sono come lapidi funerarie che rammentano, a chiunque voglia vedere, l’agonia di Exit, questo il nome del ghiacciaio, il più accessibile tra i 35 ospitati dall’altopiano di Harding, nel Kenai Fjords National Park, sulla penisola del Kenai, a Sud di Anchorage, la città più grande (290mila abitanti) dell’Alaska.

Il ritiro di Exit è impressionante, ma probabilmente il sentimento più forte è la tristezza di vedere una meraviglia della natura contrarsi, rattrappirsi come un corpo che invecchia. Exit è soltanto uno degli oltre 27mila ghiacciai (dato 2021) dell’Alaska, che, in totale, occupano circa il 5 per cento del suo territorio (costituito a Sud dalla taiga e a Nord dalla tundra).

Oggi l’Alaska – 49° stato ad aderire agli Usa (3 gennaio 1959), il più grande (quasi sei volte l’Italia) e il meno popolato (meno di 800mila abitanti) – è la rappresentazione plastica e tangibile dei mutamenti climatici.

L’Alaska sta sperimentando profonde alterazioni ambientali dovute a eventi meteorologici estremi e mutamenti nel clima storico. Le conseguenze – temperature più alte, perdite di ghiaccio marino, riduzione del manto nevoso, degradazione del permafrost, inondazioni, incendi, acque dell’oceano più calde e cambiamenti dell’ecosistema (sia marino che terrestre) – stanno producendo impatti sulla vita quotidiana degli abitanti dello stato.

L’innalzamento della temperatura varia notevolmente da regione a regione, con il riscaldamento nelle parti settentrionali e occidentali che è doppio rispetto al tasso riscontrato nell’Alaska Sudorientale. L’International Arctic Research Center (Iarc, Università di Fairbanks, 2019) ha, infatti, registrato temperature fino a 3,2 gradi Celsius più elevate nelle zone settentrionali, fino a 2,0 gradi Celsius nelle zone meridionali e fino a 1,1 gradi Celsius lungo le coste e negli arcipelaghi.

Se crescono più alberi

Le poche strade dell’Alaska hanno caratteristiche precise: dritte, lunghissime e praticamente senza traffico, si addentrano tra la taiga o la tundra. La taiga è l’ambiente tipico dell’Alaska meridionale. Più si procede verso il centro e verso Nord, più gli alberi si riducono in dimensioni (diventano piccoli e sottili) e numero, fino a scomparire del tutto, dando origine alla tundra. Tuttavia, negli ultimi anni, a causa dei mutamenti climatici, questa ha mostrato una crescita verde (greening, più piante) maggiore rispetto alla media nel lungo periodo. Un fenomeno evidenziato anche nei parchi nazionali dall’innalzamento della cosiddetta «linea degli alberi» (treeline). Come nel parco del Denali dove il passaggio dalla taiga alla tundra si distingue nitidamente. «Guardate – ci fa notare Laurie, una guida del parco -, oggi gli alberi crescono più in alto. Con conseguenze a catena, in primis sulla fauna».

Per ammirare il parco dall’alto e in particolare il Denali (per quasi un secolo chiamato Monte McKinley), per prominenza la terza montagna al mondo (6.138 metri), il piccolissimo aeroporto di Talkeetna è la base di partenza migliore. Fondata nel secondo decennio del Novecento, con circa mille abitanti ufficiali, la cittadina è, a conti fatti, una strada fiancheggiata da una fila di ristorantini e negozietti.

Entriamo al Village Arts and Crafts, uno dei piccoli empori aperti a beneficio dei turisti. Alla cassa c’è Ruth Cook, la proprietaria, una donna anziana e minuta. «Sono qui da tutta la mia vita – racconta con voce amichevole -, e ho visto tante cose cambiare. Sono cresciuti i turisti, i rifiuti e la mancanza di rispetto. E, soprattutto, i mutamenti causati dall’aumento delle temperature».

Anche se oggi il cielo è molto coperto e la pioggia incombente, i piccoli velivoli decollano da Telkeetna: volare sulla catena montuosa del Denali è un’esperienza imperdibile perché permette di ammirare lo spettacolo delle vette e dei ghiacciai. E, infatti, le aspettative sono ampiamente ripagate. Tuttavia, ai nostri occhi inesperti la visione dall’alto non consente di distinguere i segni della malattia climatica. Segni che invece appaiono evidenti in un’altra zona geografica.

Will Popoli non ha ancora vent’anni e studia geologia e storia all’Amherst College, nel Massachusetts. A McCarthy-Kennicott, all’interno del vastissimo parco nazionale Wrangell St. Elias, sta facendo esperienza come guida con l’agenzia St. Elias Alpine Guide.

Mentre, con i ramponi ai piedi, camminiamo sul Root Glacier, ci spiega le cose essenziali del ghiacciaio: i detriti morenici, la colorazione blu del ghiaccio e, soprattutto, la sua progressiva riduzione. «Sì, penso che in Alaska stia accelerando la velocità con cui i ghiacciai si stanno sciogliendo. Questo è un fatto molto preoccupante». Il Root è un affluente del Kennicott, il ghiacciaio principale. Le ricerche degli scienziati confermano che questo continua a ritirarsi ed espandere l’area coperta da detriti.

Dominio conservatore

Va riconosciuto che i 16 parchi nazionali dell’Alaska, a cui vanno aggiunti i National wildlife refuges (rifugi nazionali per animali selvatici), hanno finora rappresentato una diga contro gli interessi dei politici repubblicani e le mire dei signori del petrolio. Ma cosa pensano gli alaskani della situazione ambientale del loro stato?

Nelle conversazioni, la sensazione è che nessuno neghi gli effetti della crisi climatica, ma – allo stesso tempo – sono in molti a ritenere i mutamenti ambientali come un fenomeno naturale negando o sminuendo le responsabilità umane. Una constatazione questa che trova spiegazione (anche) nella storia dell’Alaska.

Già dal 1867 (anno in cui gli Usa l’acquistarono – a prezzo di saldo – dalla Russia zarista), la regione è stata terra di conquista del Gop (Grand old party), il partito conservatore statunitense che, per Dna, considera il cambio climatico alla stregua di una fake news. Come hanno dimostrato anche le elezioni locali (sia primarie che suppletive) dello scorso 16 agosto (e quelle di mid-term dell’8 novembre), dominate da esponenti repubblicani, eccezion fatta per la performance della democratica Mary Peltola, candidata di etnia Yup’ik, il maggiore tra i popoli indigeni dello stato (che, in totale, rappresentano il 21% della popolazione). La Peltola ha sconfitto addirittura Sarah Palin, l’ex governatrice (ed esponente del Tea Party) sostenuta da Trump.

Per ironia della sorte, le votazioni alaskane di agosto si sono tenute nello stesso giorno in cui un redivivo Joe Biden firmava la legge nota con l’acronimo di Ira (Inflation reduction act of 2022), un piano in cui sono previsti 369 miliardi di dollari di investimenti per l’energia e il contrasto ai cambiamenti climatici.

Andare oltre Prudhoe Bay?

La crisi climatica che ha investito l’Alaska è certificata da decine di studi scientifici, eppure oggi non si discute su come contrastare o, almeno, mitigare la contrazione dei ghiacciai. No, si discute di come portare le trivellazioni petrolifere nel Nord dello stato, al di fuori di Prudhoe Bay (davanti al Mar Glaciale Artico), il sito dove, da 45 anni, si estrae il petrolio dell’Alaska. Lo stato è il sesto produttore statunitense, ma la produzione è in costante declino dal 1990, arrivando oggi a 448mila barili al giorno contro i due milioni di un tempo (dati Eia, 2020).

L’espansione avverrebbe sia a Nord Ovest (nella National petroleum reserve-Alaska) che a Nord Est, nella ragione al confine con il Canada e nota come Arctic national wildlife refuge, paradiso ancora incontaminato dei caribou (renne selvatiche), ma anche di orsi (compresi quelli polari), volpi artiche, alci, buoi muschiati e lupi grigi. Dopo il permesso di esplorazione petrolifera nell’area concesso da Trump già nel dicembre 2017, il presidente Biden è riuscito – almeno per ora – a fermare il progetto (ordine esecutivo del 20 gennaio 2021).

Tuttavia, la partita non è certamente chiusa, soprattutto nella National petroleum reserve-Alaska, dove – sotto la superficie della tundra – sono state individuate vaste riserve d’idrocarburi.

Qui il progetto di trivellazione della ConocoPhillips – noto con il nome di Willow project – è stato approvato da Trump nel 2020, fermato dai tribunali nel 2021 e ancora in corso di valutazione da parte dell’amministrazione Biden da luglio 2022.

In agosto, i cartelloni elettorali di Lisa Murkowski, senatrice repubblicana dell’Alaska (considerata moderata e ben vista anche da alcuni avversari perché anti trumpiana), erano visibili anche nei posti più impensabili e disabitati dello stato.

La senatrice ha ottimi rapporti con l’industria petrolifera e, in particolare, proprio con la ConocoPhillips, il principale produttore (con ExxonMobil e Chevron che seguono a distanza) dell’Alaska, compagnia da cui lei ha ricevuto anche fondi per la propria campagna elettorale. Non stupisce, pertanto, che la Murkowski appoggi il Willow project. «Produrrà – scrive la senatrice – fino a 160mila barili di petrolio al giorno e creerà oltre duemila posti di lavoro ben pagati per gli abitanti dell’Alaska». Ben diversa è la posizione degli scienziati e della Wilderness society: Willow è una bomba al carbonio (carbon bomb) che aggiungerebbe più di 250 milioni di tonnellate di CO2 all’atmosfera nei prossimi 30 anni e probabilmente stimolerebbe la costruzione di strade, oleodotti e impianti di lavorazione.

Come prevedibile, il progetto è altamente divisivo tra gli stessi nativi. L’Arctic slope regional corporation (Asrc), società degli Iñupiat (creata nel 1972 in seguito all’Ancsa, la legge sulle terre), lo appoggia, mentre gli indigeni ambientalisti (per esempio, quelli riuniti nell’Alaska climate alliance) lo contrastano con forza. Ma si tratta di una lotta impari perché l’industria petrolifera è «la vacca sacra della politica dell’Alaska» (the sacred cow of Alaskan politics), secondo la definizione dell’Earth island institute di Berkeley.

Disastri ambientali e dollari

Lo si capisce anche a Valdez, tra le penisole, i fiordi e i «ghiacciai di marea» (quelli che terminano nell’acqua del mare) dello stretto Prince William.

Il suo piccolo porto ha un fascino particolare, con i pescherecci, i battelli turistici e gli uccelli in attesa dei resti del pesce che, appena sbarcato sulla banchina, viene subito tagliato e ripulito da addetti rapidissimi. Più lontana e defilata, confusa nella nebbia, c’è un’altra banchina, molto anonima. Alla fonda c’è una lunga nave cisterna e sulla terraferma, posti in posizione sopraelevata, dei grandi serbatoi circolari e un lungo serpente di tubi. È la stazione finale del Trans Alaska pipeline system (Taps), l’oleodotto che, dal 1977 e per 1.300 chilometri, attraversa l’Alaska da Nord a Sud.

Le sue tubazioni, innalzate a un metro dal terreno (per questioni di permafrost), affiancano la strada da Prudhoe Bay a Fairbanks (seconda città dello stato, situata a circa 200 chilometri dal Circolo polare artico) fino al terminal di Valdez. È da qui che, nel marzo del 1989, partì una superpetroliera della multinazionale Exxon che s’incagliò poco dopo riversando nel golfo dell’Alaska milioni di litri di petrolio, producendo uno dei peggiori ecocidi (morirono, tra l’altro, balene, lontre marine, salmoni, uccelli marini, aquile) della storia moderna, con l’inquinamento di duemila chilometri di costa e 28mila chilometri quadrati di oceano: a 33 anni da quel disastro non si è ancora tornati alla normalità.

Eppure, nonostante problemi e rischi ambientali, il petrolio e l’oleodotto che lo trasporta continuano a foraggiare gran parte del bilancio dell’Alaska e sono anche un persuasivo strumento politico, come ben sa Mike Dunleavy, il governatore repubblicano dello stato. Già a luglio, con la dovuta enfasi accentuata dalla vicinanza delle elezioni (poi vinte), Dunleavy aveva annunciato che, dal 20 settembre, a ogni residente alaskano sarebbe stata pagata la somma di 3.200 dollari come dividendo derivante dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e minerarie dell’Alaska. In realtà, il Pfd (Permanent fund dividends) non costituisce una novità, considerato che viene distribuito ogni anno dal 1976 rappresentando per molte famiglie una fonte di reddito importante in uno stato con un costo della vita elevatissimo.

Trivelle versus ambiente

Alla fine, anche in Alaska, il dibattito è sempre lo stesso: una visione economicista e di corto respiro (lo sfruttamento delle risorse petrolifere) ma molto ben pubblicizzata, contro una visione dell’esistenza più complessiva e più preoccupata del futuro della «casa comune».

«The last frontier», si legge sovente sulle targhe automobilistiche dell’Alaska. In verità, l’ultima frontiera territoriale è divenuta l’ultima frontiera climatica: luogo simbolico in cui i ghiacciai si sciolgono a un ritmo sempre più sostenuto, ma dove l’homo politicus prosegue con tracotanza su strade che, al di là delle circostanze attuali (guerra e tensioni internazionali), la natura e la storia hanno già bocciato.

Paolo Moiola

Da Jack London ad Alex

Autobus 142, ultima fermata

Jack London e Charlie Chaplin, ma anche il fumetto di zio Paperone. Personaggi diversi con storie diverse, ma con un elemento in comune: l’Alaska e la corsa all’oro che, a fine Ottocento, richiamò in quelle regioni almeno centomila cercatori. Il californiano Jack London aveva solo 21 anni quando – era il 1897 – sbarcò in Alaska per fare fortuna. Non trovò il prezioso metallo, ma trovò la fama scrivendo due piccole gemme della letteratura The call of the wild (Il richiamo della foresta) e White Fang (Zanna bianca).

L’attore e regista Charlie Chaplin in realtà non girò The gold rush (La febbre dell’oro) in Alaska, ma ricreò quei luoghi in maniera stupefacente considerando che correva l’anno 1925. Sia la versione muta del film che quella sonora (uscita nel 1942) sono considerati capolavori del cinema mondiale.

Nel 1947 arrivò anche zio Paperone (Uncle Scrooge), i cui ideatori fanno risalire la sua immensa fortuna all’oro trovato nel fiume Klondike, nella regione canadese dello Yukon, ai confini con l’Alaska.

Non cercava l’oro, ma una diversa esperienza di libertà il giovane Alex Supertramp (soprannome di Chris McCandless) che, nell’agosto del 1992, morì di fame e di stenti in un vecchio autobus – verniciato di bianco e verde e segnato con il numero 142 – abbandonato dal 1961 nelle foreste dell’Alaska, vicino al Denali National Park. La sua storia, tanto straordinaria quanto tragica, è stata raccontata in un libro (di Jon Krakauer) e poi in un film (di Sean Penn) dal titolo Into the wild. Il 19 giugno 2020 l’autobus 142 (conosciuto come «Magic bus») è stato trasportato all’Università dell’Alaska, a Fairbanks. Ultima fermata per una moderna icona di libertà.

Pa.Mo.

![]()

Non chiamateli Eschimesi

I popoli nativi

In Alaska, ci sono oltre centosettantamila indigeni (alaskan natives) divisi in una decina di gruppi principali. Il loro destino non è dissimile da quello dei popoli autoctoni di altre regioni del mondo: la difficile lotta per la terra e per preservare la propria cultura. Con un problema in più: la cooptazione nel sistema dei bianchi attraverso una legge del 1971.

Anchorage. Nel buio della stanza, i volti illuminati dei nativi risaltano sul grande schermo interattivo. Ognuno racconta la propria storia. Una storia incredibile, a lungo tenuta nascosta e ancora oggi poco conosciuta.

«Durante gli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta – si legge -, i nativi del Nord dell’Alaska furono deliberatamente esposti a radiazioni senza esserne a conoscenza o senza il loro consenso. Gli esperimenti inclusero la somministrazione di pillole ad alta radioattività di iodio (I-131) per studiare come l’ambiente freddo influisse sulla ghiandola tiroidea. I rifiuti radioattivi furono bruciati vicino ai villaggi per testare come le radiazioni si diffondessero nell’Artico».

Gli esperimenti rientravano nell’ambito del «Project Chariot» della Commissione statunitense per l’energia atomica il cui obiettivo dichiarato era la creazione di una baia per costruire un porto a Point Hope, un piccolo e isolatissimo villaggio Iñupiaq, attraverso l’utilizzo di ordigni atomici.

L’installazione – chiamata «cold treatment» (trattamento a freddo) – si trova nello spazio Alaska Exhibition all’interno dell’Anchorage Museum, il moderno e interessantissimo museo della più grande città alaskana.

La vicenda del Project Chariot e quanto raccontato nella sala dedicata ai popoli nativi dell’Alaska (Smithsonian arctic studies center gallery) porta ad affermare che la storia dei nativi dell’Alaska è identica a quella di tanti altri popoli indigeni invasi, uccisi, conquistati o schiavizzati dai bianchi.

Cittadini di seconda classe

Il quattordicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che prevede la cittadinanza a chi nasca sul territorio nazionale, risale al 1868. Incredibilmente ne rimasero esclusi i nativi americani. Non avendo la cittadinanza statunitense, non potevano vantare diritti sulla terra, a tutto beneficio dei bianchi. Essi furono cittadini di seconda classe per ben 56 anni. Infatti, soltanto nel 1924 il Congresso emanò l’«Indian citizenship act» che concedeva la cittadinanza (e, quindi, il diritto di voto) anche a loro. Tuttavia, alcuni stati vietarono ai nativi di votare ancora per decenni. L’ultimo a conformarsi al dettato costituzionale fu il Maine nel 1954.

Per vedere posto un limite al processo di assimilazione e riconosciuto il diritto all’autodeterminazione, i nativi dovettero però attendere fino al 1934, quando il presidente Roosevelt firmò l’«Indian reorganization act». Ancora più lunga fu l’attesa per la completa libertà religiosa che arrivò soltanto nel 1978 con l’«American indian religious freedom act».

I nativi dell’Alaska e l’Ancsa

Era comune riferirsi ai popoli nativi dell’Alaska e delle altre regioni artiche (Siberia, Nord del Canada e Groenlandia) con il termine di «Eschimesi» (Eskimo, in inglese). L’etimologia non è chiara, spaziando da «fabbricanti di racchette da neve» a «mangiatori di carne cruda» a «scomunicati» (perché non cristiani). Introdotto dai colonizzatori bianchi, il termine andrebbe evitato essendo considerato razzista e dispregiativo, oltre che generico, visto che si riferisce a etnie con tratti fisici e culturali (ad esempio, la lingua) diversi.

La riscossa indigena iniziò il 5 novembre 1912 quando undici nativi (del gruppo dei Tlingit) e una nativa fondarono la Fratellanza dei nativi dell’Alaska (Alaska native brotherhood, Anb), seguita nel 1914 dalla Sorellanza (Alaska native sisterhood, Ans).

Le due organizzazioni si prefiggevano la promozione della solidarietà tra le popolazioni autoctone, il raggiungimento della cittadinanza statunitense (ottenuta nel 1924), l’abolizione del pregiudizio razziale e il riconoscimento dei diritti economici attraverso l’attribuzione dei titoli sulla terra e sulle risorse minerarie, nonché la difesa del salmone, loro alimento essenziale.

Dopo l’ammissione nell’unione statunitense come 49° stato, avvenuta il 3 gennaio 1959, l’Alaska divenne ancora di più terra di conquista.

Nel 1966, Willie Hensley, un Iñupiaq nato poche decine di chilometri sotto il Circolo polare artico, fondò la Federazione dei nativi dell’Alaska (Alaska federation of natives, Afn) allo scopo di difendere le terre indigene.

La questione fondiaria divenne esplosiva nel 1968, quando la Atlantic-Richfield Company (Arco, oggi Bp Amoco) scoprì ingenti riserve di petrolio a Prudhoe Bay, sulla costa artica dello stato, e, successivamente, propose la costruzione fino al porto di Valdez di un oleodotto (il Trans Alaska pipeline, Tap), che transitava su territori indigeni.

Una soluzione fu trovata con la legge sulla risoluzione dei reclami dei nativi dell’Alaska (Alaska native claims settlement act, Ancsa), firmata da Richard Nixon il 18 dicembre 1971. «Una pietra miliare nella storia dell’Alaska e nel modo in cui il nostro governo tratta i nativi», commentò il presidente. Per essi la legge stabilì un’assegnazione di terre (44 milioni di acri, pari a circa il 13 per cento dell’intero territorio), una compensazione monetaria (quasi un miliardo di dollari) e un’organizzazione dei nativi in società a scopo di lucro (corporations, 12 più una nata in seguito) e villaggi (200) attraverso cui gestire le terre da loro occupate e i profitti derivanti dallo sfruttamento delle risorse minerarie (petrolio, in primis). L’impatto dell’Ancsa sulle popolazioni autoctone fu enorme dando loro potere e influenza, ma non fu privo di conseguenze negative su stili di vita e cultura.

Chi sono, quanti sono

Stando agli ultimi dati (U.S. Census bureau, 2020), oggi in Alaska si contano 172.712 indigeni, pari al 21,86 per cento della popolazione, la percentuale più alta tra gli stati americani.

Secondo l’Alaska federation of natives (Afn), si distinguono una decina di gruppi principali distribuiti in specifiche regioni del paese: Iñupiaq e Yup’ik di San Lorenzo (Alaska Nordoccidentale, Mare di Bering e isola di San Lorenzo); Yup’ik e Cup’ik (Alaska Sud occidentale); Athabascan e Dena’ina (Alaska interna); Alutiiq (o Sugpiaq; nel Kenai, Kodiak, Prince William Sound) e Aleut (o Unangax, sulle isole Aleutine); Eyak, Tlingit, Haida, Tsimshian (Alaska Sud orientale). Per consistenza i gruppi maggiori sono gli Yup’ik (34mila), gli Iñupiaq (20.800) e i Tlingit (14mila).

Le comunità native più isolate, quelle non raggiungibili via strada (chiamate «bush communities»), vivono ancora oggi della pesca (salmone e halibut, soprattutto) e della caccia di animali selvatici (renne-caribou e alci-moose, in primis).

![]()

Mary Peltola: «I am pro fish»

Per i popoli indigeni dell’Alaska una buona notizia è arrivata lo scorso agosto (e ribadita l’8 novembre nelle elezioni di mid term) con l’entrata di una loro rappresentante nel Congresso degli Stati Uniti. Lei – Mary Peltola, democratica di etnia Yup’ik – è la prima nativa alaskana eletta deputata a Washington.

Nata a Bethel, sul fiume Kuskokwim, cinquanta anni fa, la donna è un avvocato e una politica specializzata nella difesa della pesca in Alaska. Tanto che, sul suo sito, lei dichiara: «I am pro fish» (Sono a favore del pesce) e «Fighting for our fish is critical to preserving our Alaska way of life» (Lottare per il nostro pesce è fondamentale per preservare il nostro stile di vita alaskano). Non sono affermazioni esagerate. In effetti, la pesca – quella del salmone, in particolare – è un’attività vitale per le popolazioni autoctone. La stessa Peltola racconta di aver iniziato a pescare con il padre all’età di sei anni.

Oggi la pesca è un’attività in grave rischio, soprattutto la pesca del salmone, il pesce più pregiato e richiesto. Nella loro migrazione fiume-oceano-fiume, i salmoni tornano indietro in numero sempre minore. Tra le possibili cause vengono annoverati i cambiamenti climatici, l’acidificazione degli oceani e i troppi pescherecci stranieri. Per i molti nativi che ancora vivono di questa attività il problema è diventato una questione di sopravvivenza.

Paolo Moiola

![]()

Strumenti di assimilazione

I nativi e la trappola del petrolio

«Appartenevo – ha raccontato Willie Hensley, Iñupiaq, tra i fondatori dell’Alaska federation of natives – a quella generazione che stava ancora cacciando e pescando e vivendo in tende di zolle e usando i cani per muoversi. C’erano pochissimi soldi allora e abbiamo dovuto lottare davvero. Ricordo di avere avuto molti denti marci fino alle gengive e nessuno che si prendesse cura di essi. Abbiamo davvero lavorato sodo. Era una vita normale; era solo una vita dura. Semplicemente non avevamo reti di sicurezza».

Oggi, per i nativi dell’Alaska le «reti di sicurezza» ci sono, ma anche altre cose sono cambiate e non per il meglio. Dopo la scoperta dei giacimenti petroliferi, nel 1971 la legge del Congresso statunitense, nota con l’acronimo di Ancsa (Alaska native claims settlement act), ha in gran parte eliminato le rivendicazioni sulla terra da parte dei popoli indigeni a favore della creazione di società a loro affidate (Alaska native regional corporations e Alaska native village corporations). Queste società – create sulla base di zone geografiche ed etnicamente connotate – sono nate come entità private orientate al profitto.

Tra le 13 società regionali, le principali sono la Arctic slope regional corporation degli Iñupiat, la Nana regional corporation, anch’essa con azionisti Iñupiat, la Aleut corporation degli Unaganx, la Doyon corporation degli Athabasca, la Calista corporation degli indigeni Yup’ik, Cup’ik e Athabasca. Sui siti web di queste compagnie sono magnificati i benefici arrivati alle popolazioni locali, ma non tutti sono d’accordo.

Già negli anni Settanta, anche prima della costruzione della Trans Alaska pipeline, Eben Hopson (1922-1980), leader iñupiaq e politico democratico, aveva avvertito dei pericoli insiti nel denaro derivante dal petrolio. In un suo discorso pubblico, affermò: «La politica dell’Artico non è più la politica delle persone, ma è la politica del petrolio». E aggiunse: «La politica del boom petrolifero crea dipendenza».

In questi anni sono aumentati i nativi preoccupati per uno sviluppo fondato su petrolio e gas, sviluppo che implica inevitabili impatti ambientali (e culturali) in uno stato già colpito duramente dagli effetti del cambiamento climatico. Vanno menzionati, per esempio, il Native movement, l’Alaska climate alliance, l’Alaska native oil and gas working group.

Questi gruppi si oppongono ai nuovi progetti petroliferi e propongono di puntare sulle energie rinnovabili diversificando l’economia dello stato. Tuttavia, al cospetto delle società dei nativi e delle compagnie petrolifere, la loro voce è ancora un sussurro. Almeno per il momento.

Pa.Mo.

Cacciatori di pellicce e missionari

Religione e chiese in Alaska

I primi non indigeni s’insediarono in Alaska all’inizio del 1700. Dopo di loro, arrivarono anche i missionari, prima gli ortodossi russi, poi gli anglicani e i cattolici.

Hope (Kenai). A lato della strada forestale, ad alcuni chilometri da Hope, villaggio che in inverno non raggiunge i cento abitanti, c’è una chiesetta in legno. Al momento non è aperta, ma le evidenze esteriori dimostrano che è funzionante. A parte quelle di Anchorage, Fairbanks e Jeneau – le tre principali città dello stato – la maggior parte delle chiese (di tutte le confessioni) dell’Alaska sono strutture isolate, solitarie, in apparenza abbandonate.

Questo non significa che in questo territorio la religione non sia una presenza importante. Al contrario, anche qui l’offerta religiosa – se così possiamo chiamarla – è molto ampia, anche se relativamente recente.

Fino alla fine del 1600, la regione era abitata esclusivamente da popoli indigeni, stimati attorno alle 80-100mila persone che seguivano religioni sciamaniche. Fu all’inizio del 1700 che, dalla confinante Russia, arrivarono i primi esploratori, cacciatori e commercianti attratti dal business delle pellicce. Il più famoso fu Grigory Shelekhov, che nel 1784 massacrò centinaia di indigeni dell’arcipelago di Kodiak, salvo poi chiedere all’imperatrice Caterina di Russia l’invio di missionari ortodossi. La prima missione fu fondata nel settembre del 1794 sull’isola di Kodiak dal monaco Herman (Germano d’Alaska) che subito e fino alla sua morte (nel 1837) si distinse nella difesa della popolazione indigena, schiavizzata dai mercanti russi.

Nel 1799 Nikolaj Petrovič Rezanov e lo stesso Shelekhov fondarono la Compagnia russo americana (Rac), una compagnia commerciale partecipata da molti esponenti dell’impero russo, con sede nell’attuale Sitka. I nativi, esperti cacciatori, venivano arruolati con la forza. È per la loro difesa che si battè una parte importante della Chiesa ortodossa russa in Alaska.

Di essa va ricordata soprattutto la figura e l’opera di padre Ivan Veniaminov (in seguito, Innocenzo d’Alaska). Nato in Siberia nel 1797, arrivò in Alaska (prima in Analaska sulle isole Aleutine e poi nell’attuale Sitka) nel 1824 assieme alla famiglia, e vi rimase, con alcune interruzioni, fino al 1867, quando venne nominato metropolita di Mosca. Persona eclettica, primo vescovo ortodosso dell’Alaska, Veniaminov si distinse subito in quanto, al contrario dei colonizzatori, instaurò un rapporto paritetico con i popoli nativi (prima Aleuti, poi Tlingit), rispettandone tradizioni e lingua.

Politica coloniale e missionari

Dopo gli ortodossi russi, nell’Ottocento, dal confinante Yukon inglese (canadese dal 1869), arrivarono sparuti gruppi di missionari anglicani.

La situazione cambiò con la vendita – avvenuta con il trattato sottoscritto il 30 marzo 1867 (la Russia zarista si riteneva proprietaria di quei territori senza considerare i suoi veri abitanti) – dell’Alaska agli Stati Uniti.

I primi cattolici ad arrivare nella regione furono gli Oblati attorno al 1871, viaggiando sullo Yukon, il fiume artico divenuto scenario della corsa all’oro alla fine dell’Ottocento. Furono gli Oblati a fondare, nel 1879, la prima chiesa cattolica: Santa Rosa di Lima, sull’isola di Wrangell.

All’epoca del passaggio agli Stati Uniti, l’Alaska era abitata soprattutto dai popoli nativi. Come sempre accade durante i processi di colonizzazione, all’inizio l’idea guida fu quella dell’assimilazione: gli indigeni sarebbero dovuti diventare come i colonizzatori, abbandonando la propria cultura, incluse le credenze religiose.

Come affermava il rapporto annuale del Consiglio dei commissari indiani per il 1869, «Si ritiene che la religione del nostro benedetto Salvatore sia l’agente più efficace per la civiltà di qualsiasi popolo». Per lungo tempo ancora la politica coloniale degli Stati Uniti in Alaska si fondò sull’idea che gli indigeni dovessero «essere portati sotto l’influenza cristiana dai missionari».

L’Università dell’Alaska-Anchorage (Uaa) ha analizzato una foto del 1914 scattata alla scuola della St. Mary’s Mission ad Akulurak (delta dello Yukon-Kuskokwim, sul mare di Bering). In quella immagine si vede un gruppo di studenti nella sala mensa e, sulla parete dietro di loro, un poster con la scritta «Please, do not speak eskimo» (Per favore, non parlare eschimese).

Fu John Collier, commissario per gli affari indigeni dal 1933 al 1945, a iniziare a battersi per la libertà religiosa degli indiani d’America, mettendo in discussione i divieti locali e regionali alle cerimonie e alle pratiche tradizionali. Tuttavia, soltanto con l’American indian religious freedom act (Airfa) dell’agosto 1978, legge firmata dall’allora presidente Jimmy Carter, venne formalmente riconosciuta la piena libertà religiosa dei popoli indigeni. Nel firmare la legge, il presidente ammise che, a dispetto del primo emendamento della Costituzione Usa, «in passato, agenzie e dipartimenti governativi hanno occasionalmente negato ai nativi americani l’accesso a siti particolari e interferito con pratiche e costumi religiosi».

Le Chiese in Alaska, oggi

Le statistiche più affidabili sulle fedi religiose in Alaska risalgono a uno studio del Pew Research Center (The 2014 U.S. Religious landscape study). Secondo i ricercatori dell’istituto, i cristiani sarebbero il 62% della popolazione adulta. Questa percentuale si dividerebbe in: 22% di evangelici (cioè protestanti non tradizionali), 16% di cattolici, 12% di protestanti (storici), 5% di ortodossi (di cui 4% di ortodossi russi). La Chiesa cattolica dell’Alaska conta su due diocesi: quella di Anchorage-Juneau e quella di Fairbanks. Entrambe hanno uffici che si dedicano alle relazioni con i popoli indigeni dello stato.

Al riguardo, va ricordata l’esperienza di Stan Jaszek, missionario polacco arrivato in Alaska nel 2002. Padre Jaszek, appartenente alla diocesi di Fairbanks (la più estesa degli Stati Uniti), ha lavorato per 15 anni nei villaggi del delta dello Yukon-Kuskokwim, tra i Yup’ik, lo stesso popolo nativo cui appartiene anche Mary Peltola, prima indigena dell’Alaska eletta al Congresso Usa. «Il popolo Yup’ik è profondamente radicato nella natura, quindi comprende intuitivamente la connessione tra il mondo fisico e quello spirituale», ha spiegato padre Jaszek.

Paolo Moiola

![]()

Natale e Babbo Natale

La festa e il business

North Pole, agosto. Il nome di questa cittadina può trarre in inganno. In realtà, a dispetto di esso, il North Pole (Polo Nord) dista ancora 2.700 chilometri e il Circolo polare artico più o meno 200. La cittadina di North Pole – meno di tremila abitanti, a circa 20 chilometri da Fairbanks, seconda città dell’Alaska – ospita una base militare, ma è conosciuta soprattutto per la presenza della Santa Claus House, il negozio di Babbo Natale, fondato nel 1952.

La rivendita è in posizione commercialmente strategica, sorgendo accanto alla Richardson Highway. Colore bianco candido con geometrie rosse e, sui muri, tanti disegni di renne, slitte, Babbi Natale, folletti. Detto questo, la struttura esterna non ha nulla di memorabile: forse dipende dai 20 gradi di questo caldo agosto, forse il tutto si dovrebbe vedere con la neve. Entrando, però, il giudizio non cambia.

Alberi di Natale, addobbi per alberi di Natale, maglioni con le renne, pantaloni, cappellini, tazze dipinte, dolci in tema. È un tripudio dell’inutile, dell’eccessivo e del kitsch.

E tutto, o quasi, pare essere più per un pubblico di adulti che di bambini. Il sito internet del Santa Claus racconta delle sue lettere intestate e personalizzate spedite (a partire da 9,95 dollari) a bambini di tutto il mondo e delle migliaia di lettere ricevute da ogni dove (a cui però – viene precisato – «non è possibile rispondere»).

In un recinto poco distante dal negozio, a lato del grande parcheggio, ci sono anche le renne, quelle vere. Probabilmente non sono contente di essere lì, con una temperatura inusuale e non libere di «volare» come vuole la tradizione.

Nessuna ragione per non credere alla felicità natalizia in offerta speciale, ma che la Santa Claus House sia soltanto una redditizia trovata commerciale è ben più di un’impressione.

Pa.Mo.

Ha firmato questo dossier:

Paolo Moiola

Giornalista redazione MC; ha viaggiato in Alaska lo scorso agosto.

Fonti principali

Per la storia dei popoli nativi e dell’Alaska: Harry Ritter, Alaska’s History, West Margin Press, 2020; Steve J. Langdon, The Native People of Alaska, Greatland Graphics, Fairbanks 2022.

Per clima e problemi ambientali, per i parchi nazionali, per i nativi, per le istituzioni statali:

• https://uaf-iarc.org/

• https://www.nps.gov/

• https://www.alaska.gov/

• https://www.anchoragemuseum.org/