Argentina. L’«asado» indigesto di Milei

Il miglioramento dei dati macroeconomici dell’Argentina non deve trarre in inganno. La cura del nuovo presidente è pagata per intero dai cittadini più deboli. Come dimostrano i numeri sulla povertà, che ormai riguarda oltre la metà degli argentini.

Per alcuni analisti il primo anno di Javier Milei alla guida dell’Argentina (è in carica dal 10 dicembre) è stato un successo: primo avanzo finanziario dal 2012, inflazione in discesa (lo scorso anno aveva raggiunto il 276,4 per cento), buone prospettive di crescita economica per il 2025, rapporto recuperato con il Fondo monetario internazionale (Fmi), principale creditore del Paese.

Insomma, i dati macroeconomici e le previsioni paiono indicare un miglioramento della situazione. La realtà quotidiana della gente comune sembra però dire altro.

Meno Stato, più libertà

Diciamo subito che le idee politiche ed economiche di Milei non sono per nulla rivoluzionarie: si tratta della ripresa di principi ultraliberisti già conosciuti. La sostanza della sua politica è molto semplice: meno Stato, più libertà individuale.

Autocelebratosi come «anarco capitalista», Milei ha espresso più volte il suo disprezzo per lo Stato nel corso di interviste o durante i suoi viaggi all’estero (ben 14 tra dicembre e settembre con una spesa di milioni di dollari pagati da quello Stato che tanto denigra). Per esempio, lo scorso maggio, a Madrid, nel corso di un incontro organizzato dall’estrema destra spagnola, Milei ha invitato a «difendere più che mai la vita, la libertà e la proprietà privata degli individui». Il presidente ha avvertito che «le élite globali sono state affascinate dal canto delle sirene socialiste» e ha sottolineato l’importanza di «combattere la battaglia culturale» e di salvare il mondo «rimpicciolendo lo Stato per allargare la società». E ancora: «Nonostante le grida della sinistra, il libero mercato genera prosperità per tutti, non solo per alcuni», ha affermato il presidente argentino.

I primi passi formali del neopresidente sono stati stabiliti nella Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos (Ley ómnibus), inviata al Congresso a fine 2023. Il progetto iniziale conteneva la bellezza di 664 articoli, poi ridotti a 238. Dopo sei mesi di passaggi nel Congresso, la legge (contrassegnata dal numero 27.742) è stata approvata lo scorso 28 giugno e pubblicata il 7 luglio.

Il cuore della norma è il suo articolo 1 che dichiara l’emergenza pubblica in materia amministrativa, economica, finanziaria ed energetica per un anno. Questa condizione permetterà all’esecutivo nazionale (Milei e i suoi ministri) di prendere alcune decisioni senza rispettare tutte le procedure amministrative abituali o senza avere l’approvazione del Congresso nazionale.

Il Régimen de incentivo para grandes inversiones (Rigi) è una delle proposte più controverse.

Essa prevede benefici fiscali, doganali e valutari per 30 anni, per progetti superiori a 200 milioni di dollari, al fine di incoraggiare grandi investimenti, sia nazionali che esteri, a lungo termine. Si rivolge a settori considerati strategici per lo sviluppo del Paese, come l’energia, l’agricoltura, l’attività mineraria (compresa l’estrazione del prezioso litio) e le infrastrutture.

La legge approvata consentirà al governo di mettere in vendita alcune società pubbliche. Ma, per il momento, l’idea iniziale è stata molto ridimensionata e le aziende più importanti dovrebbero rimanere in mano allo Stato. Sia la compagnia petrolifera statale Ypf (Yacimientos petroliferos fiscales) che la compagnia aerea di bandiera Aerolíneas Argentinas continuerebbero cioè ad appartenere allo Stato, così come i media pubblici (Radio e televisione argentina). Tuttavia, il loro destino non è certo.

![]()

Un governo negazionista

Il presidente Milei si distingue anche in altri campi. Come Donald Trump e Jair Bolsonaro, nega il cambiamento climatico, considerandolo una bugia diffusa dal socialismo e dal marxismo culturale.

Inoltre, a livello nazionale sostiene che, durante la dittatura militare (1976-1983), le persone scomparse (i desaparecidos) non furono trentamila, ma meno di novemila.

Nell’attuale amministrazione nazionale i negazionisti nei confronti della dittatura ricoprono cariche apicali. Per esempio, la vicepresidente di Milei e presidente del Senato, Victoria Villarruel, ha più volte minimizzato o negato i crimini commessi in quel periodo. Nel dibattito elettorale del 2023, quando le era stato chiesto quale fosse stata la sua posizione, aveva apertamente dichiarato: «Basta mentire, non furono trentamila», riferendosi al numero dei desaparecidos.

Villarruel, 48 anni e di famiglia militare, ha dedicato la sua carriera a contrastare il consenso diffuso sulla violenza politica degli anni Settanta e sui crimini contro l’umanità. Inoltre, promuove la cosiddetta «teoria dei due demoni». In Argentina si chiama così l’idea che equipara la gravità dei crimini perpetrati da agenti statali, nell’ambito del cosiddetto «terrorismo di Stato», ad atti di violenza commessi da organizzazioni guerrigliere (come i Montoneros). Significativa la chiusura del programma «Madres de Plaza de Mayo» (l’associazione delle madri dei desaparecidos), in onda da 16 anni sulla televisione pubblica.

![]()

Una povertà dilagante

La «motosega» di Milei, uno dei simboli (buffoneschi) della campagna elettorale del neopresidente, è entrata in azione, ma meno del previsto e, comunque, soprattutto per togliere ai deboli.

Oltre ad aver tagliato il numero dei ministeri (passati da 18 a 9), una delle prime trovate del nuovo governo è stato il cambio dei loro nomi (cosa capitata anche in altri paesi, pure in Italia). Uno di essi ha una denominazione veramente accattivante: è stato, infatti, chiamato «ministerio de capital humano». Guidato da Sandra Pettovello, il ministero si occupa di «sviluppare politiche di protezione e rafforzamento per la società e, in particolare, per la popolazione vulnerabile». Così si legge sul sito, ma si tratta soprattutto di una descrizione propagandistica. Nei mesi scorsi, proprio davanti alla sede del ministero, alcune persone avevano esposto un cartello con la scritta: «No se puede ajustar con el hambre del pueblo» ovvero non si possono sistemare i conti dello Stato con la fame della gente.

A febbraio, anche monsignor Oscar Ojea, presidente della Conferenza episcopale argentina (Cea), aveva criticato la ministra per aver – tra l’altro – tagliato gli alimenti alle mense dei poveri (comedores populares). «Le famiglie si privano di molte cose. Ad esempio, una madre può rinunciare a prendere l’autobus e andare a piedi per risparmiare, ma non può assolutamente non dare da mangiare ai propri figli. Cioè, il cibo non può essere una variabile di aggiustamento. […] Come vescovi, nella pastorale con la gente semplice, abbiamo imparato che: “a nessuno è negato un piatto di cibo”. Il fatto è che nel nostro Paese nessuno dovrebbe soffrire la fame, poiché è una terra benedetta dal pane. Oggi, però, centinaia di migliaia di famiglie trovano sempre più difficile alimentarsi bene. […] L’inflazione cresce di giorno in giorno da anni e ha un forte impatto sui prezzi dei prodotti alimentari. Lo sentono chiaramente la classe media operaia, i pensionati e coloro che non vedono crescere i propri stipendi. Anche l’intero universo dell’economia popolare, dove le persone lavorano praticamente senza diritti. Pensiamo agli ambulanti, ai riciclatori, ai venditori dei mercati, ai piccoli agricoltori, ai manovali, alle sarte, a chi svolge diverse mansioni di cura e di servizio».

Affermazioni queste che trovano conferma negli ultimi dati sulla povertà, che possono cambiare di qualche punto percentuale a seconda della fonte, ma che rimangono sempre drammaticamente alti. Secondo le stime dell’Osservatorio argentino del debito sociale dell’Università cattolica argentina (Odsa-Uca), nella prima metà del 2024, la povertà ha riguardato il 52% della popolazione e l’indigenza il 17,9%. Questi dati rappresentano un aumento significativo rispetto al 41,7% e all’11,9% registrati dall’Instituto nacional de estadísticas y censos (Indec) nel 2023, e sono i valori più alti dal 2004.

Sulla stessa linea, l’indagine Unicef sulla condizione dei bambini e degli adolescenti: secondo questi dati, il reddito del 48% delle famiglie argentine non è sufficiente a coprire le spese mensili correnti (maggio 2024).

Bastonate ai pensionati

Ci conferma tutto questo anche padre José Auletta, da quasi mezzo secolo missionario nel paese latinoamericano. «La situazione – ci spiega – è critica, anzi disastrosa. Perón diceva, non sbagliando, che “la única verdad es la realidad”, l’unica verità è la realtà. E la realtà s’impone sulle teorie, sul “libretto di Milei”: i consumi della classe media sono in caduta libera; migliaia di posti di lavoro sono spariti; il salario minimo è caduto del 30%; la disoccupazione è in aumento».

In base all’articolo 83 della Costituzione, Milei ha posto il veto all’aumento dell’8,1% delle pensioni approvate a larga maggioranza dal Congresso. E non si è limitato a questo, ma ha anche offeso (una pratica diffusa tra gli emuli di Trump) chi aveva votato a favore dell’aumento. Milei ha definito «eroi» gli 87 congressisti che hanno appoggiato il suo veto e «degenerati fiscali» quelli che lo hanno contrastato.

Attualmente la pensione minima è di 234mila pesos (circa 220 euro). Per capire, la sola canasta basica alimentaria (paniere alimentare di base) per una famiglia di tre persone è pari a 335mila pesos (310 euro).

«Eh, sì – conferma padre Auletta – i pensionati appartengono ormai alla classe (sempre più numerosa) dei poveri. Molte delle loro medicine non vengono più passate. E Milei ha vietato l’aumento delle pensioni. E alle manifestazioni di protesta il governo ha risposto con bastonate e gas lacrimogeni».

La violenza delle forze dell’ordine è stata criticata (con parole forti) anche da papa Francesco, nel corso del Simposio dei movimenti sociali tenutosi a Roma il 20 settembre. «Invece di pagare per la giustizia sociale, [il governo] ha pagato lo spray al peperoncino», ha detto l’argentino più famoso al mondo.

«Tutto è condizionato dall’obiettivo “il deficit zero non si negozia” – spiega ancora padre Auletta -. Sebbene sia ragionevole che non si possa spendere di più di quanto si ha, il modo di portarlo avanti significa sacrificare ambiti in cui la popolazione in generale fa sempre più fatica a vivere: educazione, salute, lavoro, pensioni. Purtroppo, anche con pesanti contraddizioni: subito dopo la sua vittoria al Congresso, il presidente ha invitato a un asado nella sua residenza di Quinta de Olivos gli 87 deputati che avevano approvato (alcuni con un voltafaccia vergognoso) il suo veto all’aumento delle pensioni, alla faccia dei sacrifici richiesti.

È vero che ognuno ha pagato di tasca propria i 20mila pesos (poco meno di 20 euro, ndr) richiesti, però nella situazione in cui si vive attualmente in Argentina, per moltissimi l’asado è diventato un lusso. Come allora non essere d’accordo con la pensionata che, nei pressi della residenza presidenziale, sosteneva un cartello con la scritta “Asado per i deputati, pane e acqua per i pensionati”?».

Paolo Moiola

Con i popoli indigeni

I 44 anni di Endepa

L’Équipe nazionale di pastorale aborigena (Endepa) ha appena compiuto 44 anni, tutti trascorsi ad accompagnare le comunità indigene dell’Argentina. Il primo incontro degli agenti della pastorale è datato, infatti, 28 agosto 1980. Fu realizzato da persone decise a condividere con gli indigeni di questo Paese lotte, dolori e speranze. Provenienti da varie regioni, si riunirono per condividere e conoscere le diverse situazioni vissute dai popoli e rivedere le proprie pratiche e, soprattutto, per ascoltare, lasciarsi interpellare dagli indigeni. Da questo incontro scaturì un documento che rispecchiava il desiderio di costituire la pastorale indigena e si fece richiesta formale alla Chiesa cattolica argentina.

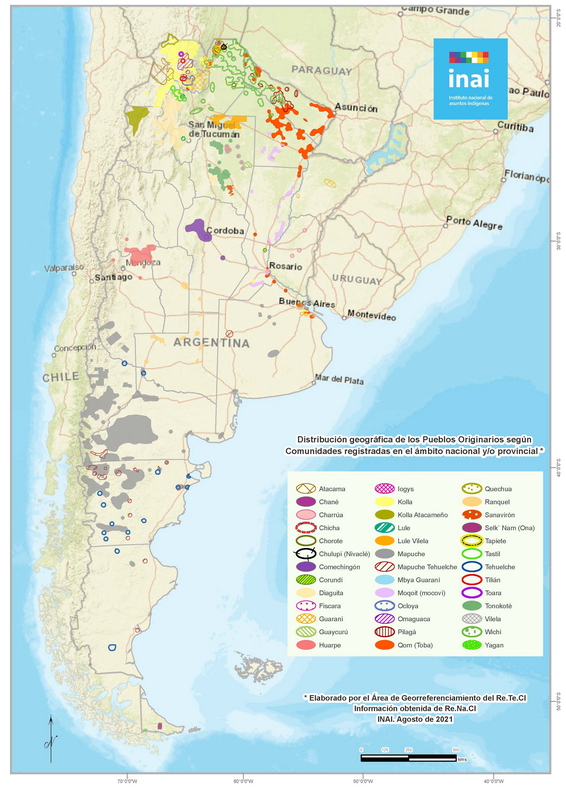

Fino a quel momento la Chiesa accompagnava le comunità indigene con molto impegno, ma in modo non articolato. Nelle diocesi le realtà indigene erano poco conosciute, non facevano parte della pastorale e non esistevano le équipe diocesane di pastorale aborigena. L’incontro del 1980 fece comprendere la necessità di unione, riconoscendo che, sebbene i popoli indigeni (se ne contano 44) fossero diversi e ognuno avesse la propria cultura, condividevano problematiche comuni. Quattro anni dopo, era l’agosto del 1984, la Chiesa creò formalmente l’Équipe nazionale di pastorale aborigena.

Oggi Endepa accompagna i popoli originari ed è il solo organismo organizzato che promuove il riconoscimento dei diritti indigeni in un Paese multietnico e pluriculturale.

Purtroppo, nel difficile momento storico che vive l’Argentina, la legge 26.160 che prevede il rilevamento tecnico catastale delle terre da restituire alle comunità indigene e impedire sfratti forzati e violenti delle stesse avanza molto molto lentamente. Con tanti intoppi giudiziari che criminalizzano i reclami delle varie comunità. Peggio ancora con questo governo che permette intromissioni di imprese che avanzano con progetti di investimenti legati allo sfruttamento delle risorse minerarie (litio, idrocarburi) e forestali.

José Auletta (Imc)