El Salvador: Il caffè secondo Bukele

Sommario

- Parabola discendente

- Nel segno di Romero

- Un ricco mosaico di etnie e culture

- Dalle «maras» al «bitcoin»

- Le maras e il pugno duro del presidente

- La (solita) strada lastricata di insidie

- Contro la povertà, il turismo sostenibile

- La scommessa delle riserve

- Hanno firmato il dossier

Parabola discendente

Il passato / dai fasti alla caduta

La storia di El Salvador, il più piccolo Paese dell’America Centrale, ha conosciuto i fasti della civiltà maya, la conquista spagnola e, in epoca recente, una sanguinosa guerra civile.

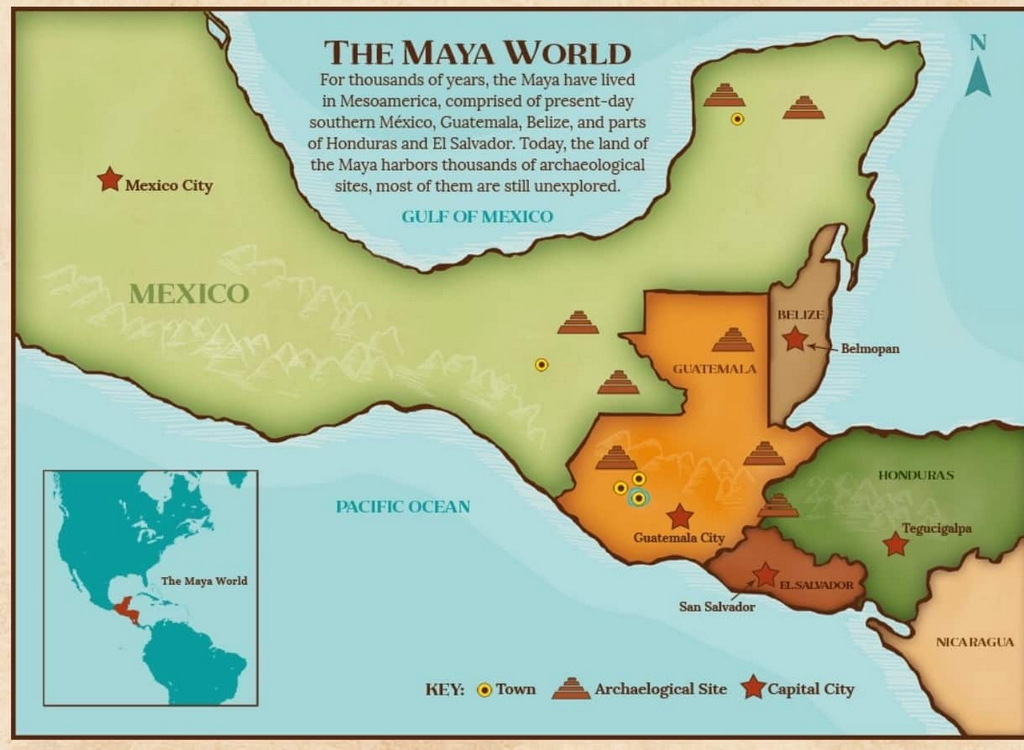

El Salvador è il più piccolo paese dell’America Centrale, con una superficie di circa 20mila chilometri quadrati, paragonabile come dimensioni a poco più della Puglia. Nell’affascinante mosaico storico del continente americano, il paese spicca per una storia unica, profondamente radicata nelle civiltà precolombiane, in particolare in quella dei Maya.

Questo antichissimo popolo, noto per le sue raffinate conoscenze in vari campi del sapere (astronomia, matematica, arte, architettura), ci ha lasciato un’eredità indimenticabile che ha influenzato la cultura di El Salvador.

Le scoperte archeologiche di vasi, gioielli e utensili – ancor oggi sottovalutate rispetto a quelle dei vicini di casa Honduras, Guatemala, Belize e Messico – raccontano la storia di una società con ricche tradizioni artistiche e una profonda spiritualità, intrisa di rituali e miti, strettamente legata alla comprensione dell’astronomia e dei cicli naturali.

Eccezionali osservatori del cielo, la loro capacità di calcolare complessi cicli astronomici è testimoniata dal famoso Calendario maya, sistema che combinava un calendario solare con un intervallo rituale di 260 giorni alla base della pianificazione delle semine, dei raccolti e dei momenti più propizi per le cerimonie religiose.

La civiltà maya

I Maya non erano organizzati in un’unica entità politica, bensì in una rete di città stato, ognuna con la propria gerarchia sociale e politica. I re erano considerati intermediari con il mondo degli dei, governavano su una élite di nobili, sacerdoti e guerrieri, ed erano sostenuti da agricoltori, artigiani e commercianti, ciascuno con un ruolo ben definito nella società. Abili urbanisti, utilizzavano tecniche di costruzione delle città assai efficaci e rispettose dell’ambiente, attente ai frequenti terremoti della regione e adottando metodi avanzati di gestione delle risorse idriche e agricole, tra le quali quella del pregiato «nettare degli dei» giunto sino ai nostri giorni, il cacao.

La civiltà maya si sviluppò lungo un periodo di circa 2.300 anni, dal 900 a.C. fino all’arrivo degli spagnoli che ne segnò il declino definitivo. Lungo tale arco temporale luoghi come Chalchuapa, importante centro cerimoniale e di scambio culturale influenzato dalla grande città di Teotihuacán in Messico, Tazumal e San Andrés raggiunsero il loro massimo splendore, ma il sito forse più famoso ed emblematico in El Salvador è Joya de Cerén, spes-so paragonata alla Pompei delle Americhe per la maniera in cui tutto si è conservato a causa di un’eruzione vulcanica avvenuta intorno al 600 d.C. In seguito, il movimento della popolazione e delle attività verso Nord, lungo la penisola dello Yucatán, unito all’arrivo degli spagnoli con le malattie da essi portate, nonché le politiche coloniali, contribuirono al collasso di quanto restava della struttura sociale e politica nel Paese.

Ciononostante, il lascito maya – evidenziato dalle continue scoperte archeologiche e storiche – è tutt’oggi palpabile in El Salvador: i discendenti dei Maya – riconoscibili dai tratti somatici – mantengono viva la lingua, le tradizioni e le usanze, collegando passato e presente del Paese.

L’arrivo degli spagnoli

Il 31 maggio 1522 sbarcò nella baia di Chorotega – oggi Golfo di Fonseca – lo spagnolo Andrés Niño, dando avvio alla conquista coloniale del Reino de España in El Salvador. Due anni più tardi Hermán Cortés inviò il suo feroce luogotenente Pedro de Alvarado alla conquista di un Paese che, all’arrivo degli spagnoli nel XVI secolo, terminata la dominazione maya, era occupato da due grandi gruppi etnici: i Pipil, che occupavano la regione centrale e occidentale del Paese, e i Lenca, che vivevano nelle terre orientali. I Pipil erano un popolo di origini nahua che, in seguito alla caduta di Teotihuacán in Messico, si trasferirono verso Sud portando con sé la lingua nahuatl, idioma ancora parlato in El Salvador sotto forma di varianti locali spesso chiamate pipil o nawat.

Spinti dalla ricerca di oro e dalla volontà di espandere l’impero spagnolo, i conquistatori trovarono una forte resistenza indigena guidata da leader come Atlácatl – ancor oggi studiato con orgoglio a scuola per la «battaglia delle montagne» che mise in fuga gli Alvarado – ma, infine, la superiorità militare e le malattie portate dall’Europa ebbero il sopravvento, con conseguenze devastanti per la popolazione indigena, una drastica riduzione demografica e profondi cambiamenti sociali, con l’imposizione di nuovi costumi, di una nuova religione e l’inizio di un’economia basata sulle piantagioni.

Il cristianesimo e la gerarchia sociale

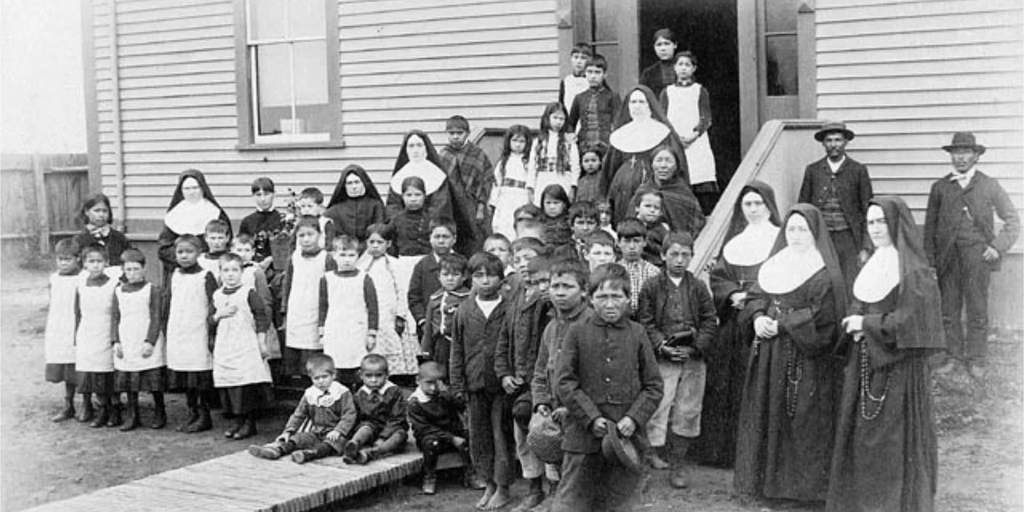

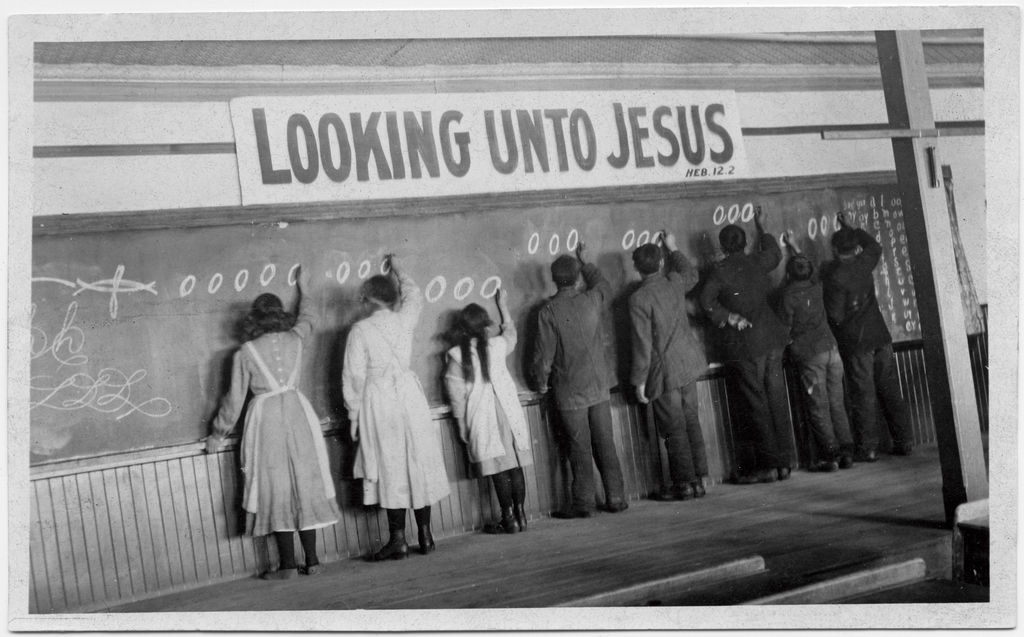

La conversione al cristianesimo fu forzata e i centri religiosi indigeni furono distrutti o trasformati in chiese cristiane: tale processo non solo cambiò le credenze religiose, ma anche le pratiche culturali, l’arte e l’architettura.

Dalla società coloniale fortemente stratificata, vennero istituite grandi piantagioni, soprattutto di caffè, che divennero presto il fulcro dell’economia salvadoregna, gestite attraverso un sistema di encomienda, che concedeva ai colonizzatori spagnoli il controllo delle terre e la manodopera indigena. In cima alla gerarchia vi erano gli spagnoli nati in patria, seguiti dai creoli, discendenti di spagnoli nati in America. Gli indigeni e gli africani schiavizzati occupavano gli strati più bassi della struttura sociale che, ancora oggi, sopravvive in varie forme nella società salvadoregna contemporanea.

L’era coloniale fu scandita dall’ascesa e declino dei tre principali prodotti ancora oggi coltivati in El Salvador: il cacao, il balsamo e l’añil – o indaco – richiestissimo dall’industria tessile europea per tutto il Settecento.

Gli spagnoli introdussero nuovi stili architettonici, mescolando elementi europei con influenze locali: città come San Salvador e Santa Ana furono fondate e costruite secondo il tipico modello spagnolo, con una piazza centrale circondata da edifici governativi e religiosi, con uno stile ancora ben visibile nei centri storici delle città salvadoregne. Sebbene l’accesso all’educazione fosse limitato principalmente ai figli dei coloni spagnoli, furono fondate scuole e università, importanti per la diffusione delle idee dell’illuminismo che, in seguito, influenzarono la lotta per l’indipendenza e la formazione dell’identità nazionale salvadoregna.

L’indipendenza

La lotta per l’indipendenza di El Salvador e il successivo processo di formazione della repubblica sono eventi cruciali che hanno modellato la storia e l’identità nazionale del Paese, segnando la transizione da una colonia spagnola a una nazione indipendente attraverso un percorso turbolento e complesso.

L’insoddisfazione per il dominio coloniale crebbe tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, con le idee dell’illuminismo, la Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese che influenzarono le élite criolle, già tormentate dalle riforme economiche spagnole che minacciavano gli interessi dei proprietari terrieri locali.

Figure come il sacerdote intellettuale José Matías Delgado (1767-1832) emersero come leader del movimento indipendentista: la sua leadership, insieme ad altri come Manuel José Arce, giocò un ruolo fondamentale nel mobilitare il sostegno alla causa indipendentista. Il 5 novembre del 1811 lanciò il primo grido di indipendencia, al quale rispose tutto il Paese. Ci vollero però dieci anni per proclamarla, l’11 settembre del 1821, come parte di un movimento più ampio che coinvolse l’intera America Centrale. Tuttavia, ciò non significò immediatamente la fine dell’influenza spagnola o una transizione fluida al governo autonomo poiché, inizialmente, El Salvador divenne parte dell’impero messicano di Agustín de Iturbide prima di unirsi alla Federazione delle province unite dell’America Centrale nel 1823, segnata però da tali tensioni interne e lotte di potere che alla fine portarono al suo dissolvimento.

La nascita della repubblica

Dopo il dissolvimento della federazione, El Salvador proclamò la propria sovranità e si costituì come repubblica indipendente (1841). Sforzi significativi per costruire le istituzioni di un nuovo stato, tra cui la creazione di un governo, un codice legale, e l’organizzazione di un esercito furono le sfide che affiancarono la definizione di una politica agraria e la gestione delle tensioni tra diverse classi sociali. Le piantagioni di caffè divennero centrali, con una crescente dipendenza da tale singolo prodotto per le esportazioni, sino a portare a una maggiore disuguaglianza e conflitti di proprietà sulla terra.

Al contempo, il periodo post indipendenza vide anche un’espansione della vita culturale e intellettuale: la stampa libera e la letteratura fiorirono, contribuendo a formare una nuova identità nazionale salvadoregna. Furono fondate nuove scuole e istituzioni educative, rendendo l’istruzione più accessibile e contribuendo a plasmare la futura classe dirigente del Paese.

Andavano però gestite anche la diversità etnica, la disuguaglianza economica e la creazione di un sistema politico stabile, questioni mai veramente affrontate che portarono alla Rivolta di Izalco del 1932 quando i jornaleros, i braccianti a giornata, dissero basta ai capataces, i guardiani della produttività. Guidata dal contadino pipil José Feliciano Ama (1881-1932), l’insurrezione sfociò in quello che viene ricordato come la masacre indigena del ‘32, aprendo la strada ad anni di dittatura militare che, più che reprimere i campesinos, voleva sradicare ogni fermento comunista nel Paese.

La guerra civile e gli accordi di pace

Dagli anni 40 ai 70 seguirono assassini politici, lotte ideologiche, repressioni politiche ed elezioni contestate, che portarono a frequenti scontri tra governi di destra e movimenti di sinistra e al conflitto che esplose nel 1980, quando gruppi di guerriglieri di sinistra, uniti nel Frente Farabundo Martí para la liberación nacional (Fmln) iniziarono una lotta armata contro il governo che durò dodici anni, caratterizzata da una violenza brutale, massacri, scomparse forzate e violazioni dei diritti umani commesse da entrambe le parti. La situazione attirò l’attenzione internazionale, in particolare degli Stati Uniti, che videro il conflitto come parte della più ampia lotta contro il comunismo in America Latina e che per questo fornirono un significativo supporto militare ed economico al governo del Paese. Si stima che, durante la guerra civile salvadoregna, oltre 75mila persone siano morte e migliaia scomparse, interi villaggi siano stati distrutti, causando massicce ondate di rifugiati e sfollati.

Dopo anni di combattimenti le pressioni internazionali e la stanchezza della popolazione portarono ai negoziati di pace del 1992, con la firma degli accordi di Chapultepec, che posero fine al conflitto.

Essi prevedevano riforme democratiche, la dismissione delle forze guerrigliere e la creazione di una Commissione per la verità per indagare sulle violazioni dei diritti umani. A quel punto la società salvadoregna dovette affrontare il difficile compito di integrare gli ex combattenti, risarcire le vittime e costruire un sistema politico e legale più equo e inclusivo. Ad oggi, disuguaglianze economiche, ingiustizie e diritti umani violati costituiscono ancora questioni aperte.

Paolo Rossi e J.L.Herrera Diaz

Nel segno di Romero

Chiesa e missionari

L a storia dei missionari in El Salvador è un complesso intreccio di fede, conflitti e cambiamenti sociali: dall’arrivo dei primi missionari spagnoli fino alla tragica morte di monsignor Óscar Romero nel 1980, la presenza e l’attività della Chiesa cattolica hanno giocato un ruolo cruciale nella formazione della società salvadoregna. Prima dell’arrivo degli spagnoli nel XVI secolo, El Salvador era abitato da diverse culture indigene, tra cui i Pipil, discendenti dei Nahua. L’arrivo degli spagnoli portò i primi missionari cattolici che introdussero il cristianesimo, trasformando radicalmente le strutture religiose e sociali preesistenti.

Durante il periodo coloniale la Chiesa cattolica stabilì una forte presenza nel Paese, diventando uno dei principali strumenti di colonialismo spagnolo: i missionari si concentrarono sull’educazione e la conversione delle popolazioni indigene, la costruzione di molte chiese e la diffusione della fede cattolica. Fu anche un’epoca di grande sofferenza per i popoli indigeni a causa delle malattie, della violenza e dello sfruttamento. Dopo l’indipendenza del 1821, El Salvador affrontò periodi di instabilità politica nei quali la Chiesa giocò un ruolo assai importante, talvolta al fianco dei potenti, talvolta come voce di chi non ne aveva.

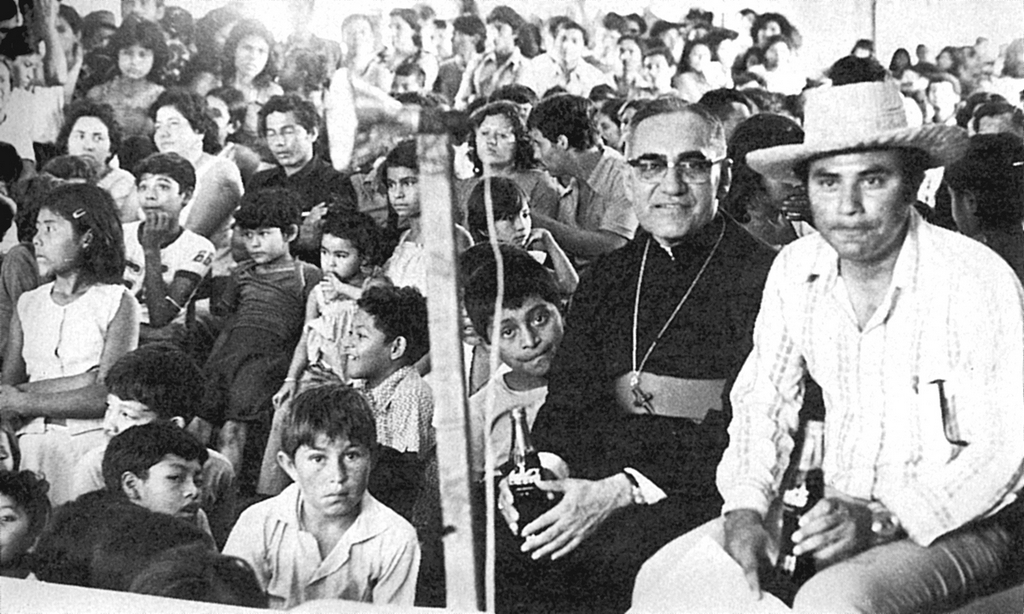

Nel XX secolo, la Chiesa iniziò a prendere una posizione più attiva contro le ingiustizie sociali, in particolare sotto la guida di figure come il vescovo Óscar Romero, la «voce dei senza voce».

Nominato arcivescovo di San Salvador nel 1977, Romero divenne presto una figura chiave nella lotta per i diritti umani e la giustizia sociale durante il periodo di crescente violenza e repressione politica. La sua predicazione e le sue azioni erano incentrate sulla difesa dei poveri e degli oppressi, con aspre e aperte critiche contro la violenza generalizzata e le violazioni dei diritti umani da parte del governo e dei gruppi paramilitari. Fu a causa di tali forti condanne verbali che, lunedì 24 marzo 1980, fu assassinato mentre celebrava la messa nella cappella dell’ospedale La Divina Providencia: la sua uccisione scosse la comunità internazionale e divenne un simbolo della lotta per i diritti umani e la giustizia sociale, sia in El Salvador che all’estero.

L’omicidio fece di monsignor Romero un martire, al punto di essere santificato il 13 maggio del 2015 da papa Francesco. Come San Romero d’America, i suoi devoti lo celebrano ogni 24 marzo. Secondo molti, la sua uccisione fu il preludio a una guerra fratricida, che sarebbe durata 12 anni.

La storia dei missionari in El Salvador è intrinsecamente legata alle vicende politiche, sociali e religiose del Paese. Dall’era coloniale fino alla tragica morte di monsignor Romero, i missionari hanno avuto un impatto profondo, fungendo sia da agenti di cambiamento sia da custodi della tradizione, in una storia segnata da conflitti e ricerca di giustizia. La loro eredità continua a influenzare la società salvadoregna, ispirando nuove generazioni a lottare per un futuro più equo e pacifico.

P.R. e J.L.H.D.

Un ricco mosaico di etnie e culture

I popoli indigeni

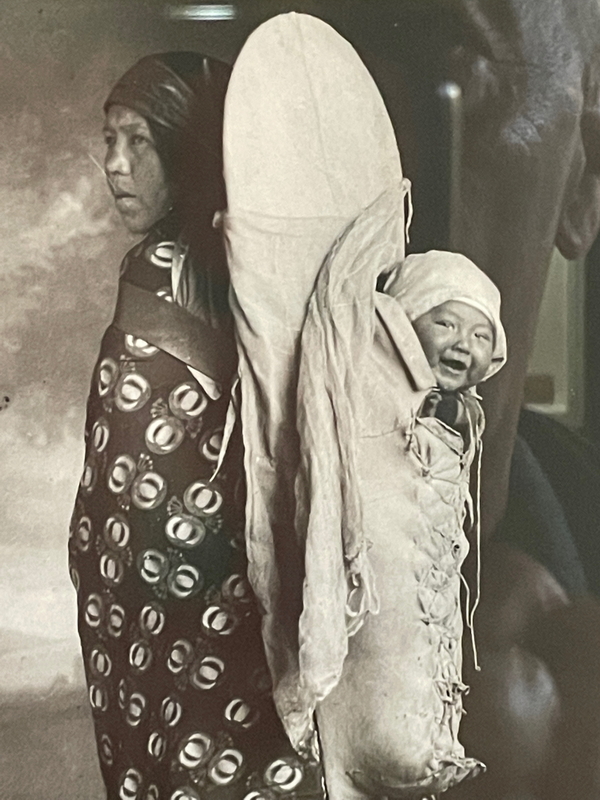

El Salvador è un Paese con un patrimonio culturale indigeno profondamente radicato, testimonianza di una storia ricca e complessa. Oltre ai Maya e agli Xinca, le principali culture precolombiane includevano i Pipil, discendenti dei Nahua, e i Lenca. Ciascuna di queste culture – con proprie lingue, tradizioni e pratiche spirituali – ha contribuito al mosaico etnico e culturale del Paese. Anche gli idiomi indigeni, un tempo parlati diffusamente, stanno oggi vivendo un periodo di rivitalizzazione: numerosi progetti educativi e culturali mirano a preservare e promuovere queste lingue come parte integrante del patrimonio nazionale, riconoscendone il valore per la conservazione della diversità culturale e la trasmissione di conoscenze tradizionali.

Le pratiche spirituali delle culture indigene salvadoregne, profondamente connesse alla terra e ai cicli naturali, sono sopravvissute nonostante il sincretismo con il cristianesimo portato dalla colonizzazione spagnola. I rituali indigeni spesso comprendono offerte alla terra, danze rituali e cerimonie di guarigione, tutte pratiche che non sono solo espressioni religiose, ma anche modi per mantenere una relazione equilibrata con la natura e per conservare la coesione comunitaria. Molti festival tradizionali combinano elementi indigeni e cristiani – ad esempio, il Dia de los muertos è una celebrazione che fonde riti indigeni con la tradizione cattolica dove si onorano gli antenati con offerte di cibo e preghiere, così come nella Danza de los historiantes, eseguita durante le feste di paese, costumi colorati e maschere elaborate narrano storie locali di miti e leggende – e le cerimonie indigene spesso coinvolgono rituali che cercano di stabilire una connessione con il sacro, che sia rappresentato dagli antenati, dagli spiriti della natura o da altre divinità.

Spesso, inoltre, i rituali includono danze, canti, l’uso di piante medicinali e offerte di cibo e bevande. I riti di guarigione e la medicina tradizionale giocano, infatti, un ruolo vitale nella comunità indigene: guaritori e sciamani usano erbe, preghiere e riti per curare malattie fisiche e spirituali, mantenendo viva una tradizione di conoscenze mediche tramandate di generazione in generazione, sottolineando l’importanza di vivere in armonia con l’ambiente e ricordando l’interdipendenza dell’uomo con la natura.

Il patrimonio indigeno e le tradizioni spirituali di El Salvador sono ricche di storia, cultura e significati. La loro conservazione non è solo una questione di mantenere vive le tradizioni, bensì un modo per celebrare e riconoscere la diversità culturale del paese, offrendo preziose lezioni sulla sostenibilità, la comunità e il rispetto per l’ambiente.

P.R. e J.L.H.D.

Dalle «maras» al «bitcoin»

IL presente / la rinascita del paese centroamericano

I salvadoregni hanno rieletto in massa Nayib Bukele, personaggio controverso ma carismatico. Al suo governo si deve sia la sconfitta delle bande criminali (le terribili «maras») che l’introduzione del «bitcoin». Ma non tutto è bello come sembra.

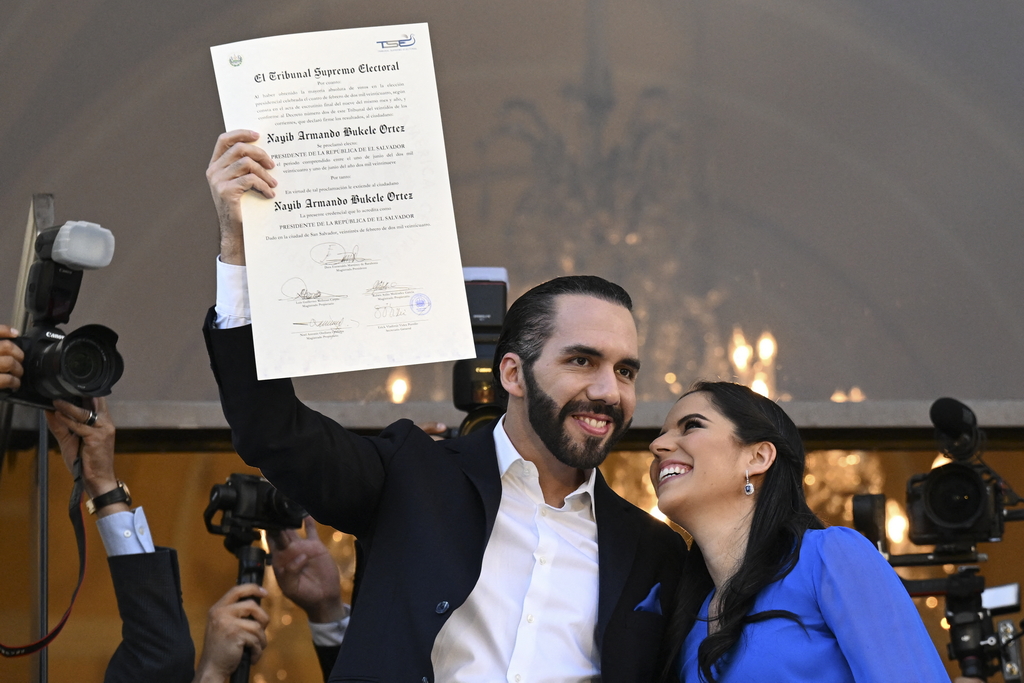

Nel corso degli ultimi decenni, El Salvador ha vissuto profondi cambiamenti, culminati con l’elezione a presidente di Nayib Bukele. Lo scorso 3 febbraio 2024 il politico – figlio di un uomo d’affari di origine palestinese – è stato riconfermato nella carica, ottenendo l’approvazione di oltre l’84% dei cittadini votanti.

Entrato in carica nel 2019 con il partito da lui stesso fondato (Nuevas ideas), Bukele si è fatto subito notare per il suo stile carismatico e un utilizzo intensivo dei social media.

Già sindaco di Nuevo Cuscatlán e poi di San Salvador, ha catturato l’attenzione dell’elettorato giovane e urbano con la sua retorica anti establishment e il suo impegno a combattere la violenza, la corruzione e a modernizzare il Paese.

Dopo Arena e Farabundo

Primo presidente dopo la fine della guerra civile a non appartenere a uno dei due principali partiti politici, Frente Farabundo Martí (Fmln) e Arena, ha affrontato di petto questioni critiche come la bassa crescita, l’alta disoccupazione e l’emigrazione, divenendo subito idolo delle masse. Una delle sue mosse più audaci è stata l’adozione, nel 2021, del bitcoin come moneta legale (accanto al colón salvadoregno e al dollaro statunitense), decisione controversa che ha attirato l’attenzione internazionale e che ha anche sollevato preoccupazioni sulla stabilità finanziaria del Paese (pure nell’Fmi, il Fondo monetario internazionale). Uno dei principali problemi affrontati da Bukele è stato il tasso di criminalità, dovuto alle maras, le pandillas che da lungo tempo affliggevano il Paese. Le azioni di contrasto messe in campo dal presidente sono largamente sostenute dalla popolazione, nonostante le serie preoccupazioni espresse da organizzazioni per i diritti umani riguardo alle violazioni dei diritti fondamentali (detenzioni arbitrarie e condizioni di carcerazione dure). Sotto la presidenza di Bukele, El Salvador ha sperimentato un approccio più assertivo nelle relazioni internazionali, una politica estera che ha spesso portato a tensioni con gli Stati Uniti e altri partner tradizionali, e il tentativo (ben riuscito) di attrarre investimenti stranieri con l’istituzione delle zonas francas, aree designate a promuovere l’investimento estero attraverso incentivi fiscali e doganali – per aziende del comparto manifatturiero, tessile, elettronico e dei servizi, come call center, che appartengono a investitori stranieri – tra cui esenzioni da alcuni tipi di tasse e agevolazioni per l’importazione ed esportazione di merci.

I motivi della rielezione

Il massiccio sostegno della maggioranza della popolazione salvadoregna nelle votazioni dello scorso febbraio è stato dovuto non solo alla lotta vittoriosa di Bukele contro le maras, ma anche a una serie di azioni da lui intraprese durante il primo mandato presidenziale. Alcuni esempi concreti sono gli investimenti nella realizzazione di infrastrutture stradali, la ristrutturazione e la costruzione di nuovi ospedali, scuole, parchi e piazze – attraverso un’apposita istituzione governativa chiamata Dom, «Direzione dei lavori comunali» – in diverse parti di un Paese convertito di colpo al turismo, attraverso la trasformazione del centro storico di San Salvador, il recupero e la ristrutturazione dei centri turistici a vocazione familiare, lo sviluppo di un vero e proprio concept turistico chiamato Surf City.

Come in tutto il mondo, il governo di Bukele ha dovuto anche affrontare la pandemia di Covid-19. La risposta del Paese è stata lodata per la sua efficienza in alcuni aspetti, come la rapida implementazione di misure di lockdown, la massiva campagna di vaccinazione e la conversione delle strutture del Centro internazionale di fiere e convegni di San Salvador a «Hospital El Salvador», attrezzato in pochissimo tempo con oltre 400 posti letto, inclusi 105 posti in unità di terapia intensiva.

Al contempo, non è stata altrettanto lodata la velocità delle misure repressive e l’uso dell’esercito per far rispettare le quarantene: le politiche di Bukele hanno da sempre sollevato questioni riguardanti la libertà di stampa, l’indipendenza della magistratura e i diritti umani e le sue mosse per consolidare il potere, inclusa la controversa sostituzione di giudici della Corte suprema, hanno suscitato timori di un’erosione della democrazia in El Salvador.

La sua riforma amministrativa del 2024 è stata una pietra miliare nel processo di modernizzazione del Paese, che ha comportato una ristrutturazione delle istituzioni governative, l’introduzione di nuove tecnologie per rendere il governo più efficiente e trasparente, la decentralizzazione di alcuni servizi per renderli più accessibili ai cittadini.

Il Paese oggi si posizione come un hub innovativo in America Centrale e la società salvadoregna odierna si trova in un delicato punto di equilibrio tra le sfide poste dalla modernizzazione, le pressioni economiche globali e la necessità di preservare la democrazia e i diritti umani. La popolazione giovane e dinamica è al centro di tali trasformazioni, portando nuove idee e aspirazioni, mentre si confronta quotidianamente con l’eredità del suo passato turbolento, alla ricerca di un suo percorso nel contesto globale.

Bukele, apprezzato e temuto

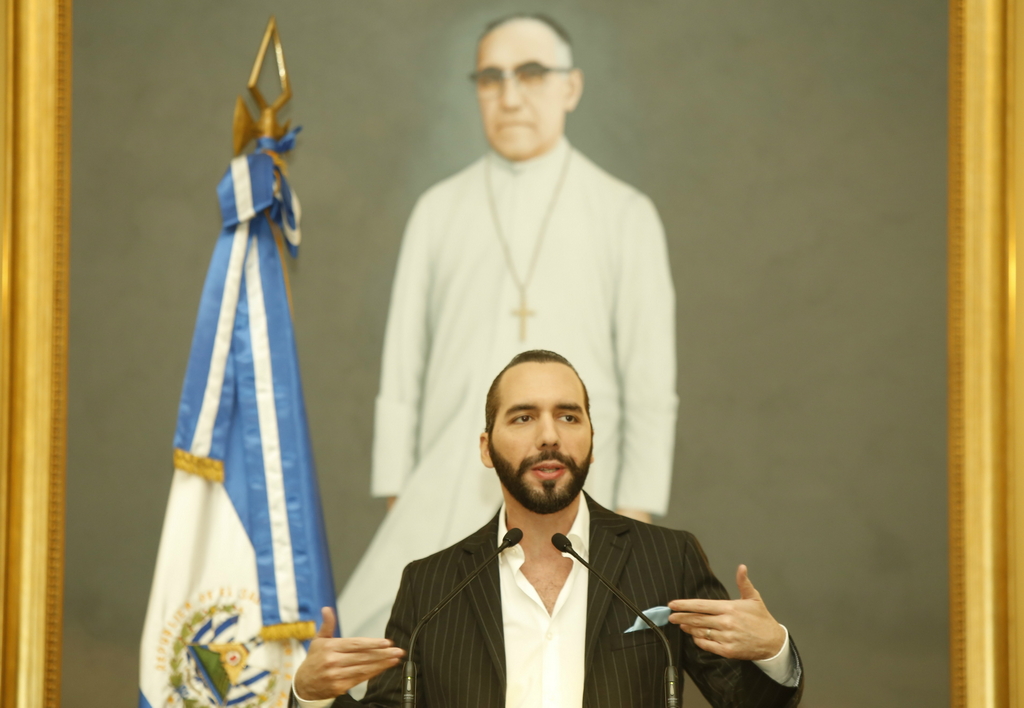

La percezione pubblica di Bukele è complessa e varia: molti lo apprezzano per il suo approccio diretto, la sua capacità di comunicare attraverso i social media e le sue politiche volte a combattere la corruzione e migliorare l’efficienza del governo. Tuttavia, esistono anche preoccupazioni riguardo al suo stile di leadership e alle sue mosse per consolidare il potere, inclusa la sostituzione di giudici della Corte suprema e la rimozione, a fine maggio, del murales di San Romero all’aeroporto di San Salvador, sostituito da pubblicità. In ogni caso, la storia di El Salvador è una vera e propria testimonianza di resilienza e capacità di adattamento, con lezioni importanti sia per la regione centro americana sia per la comunità internazionale.

Paolo Rossi e J.L.Herrera Diaz

Le maras e il pugno duro del presidente

Regime d’eccezione

La guerra civile degli anni Ottanta causò una forte emigrazione verso gli Stati Uniti d’America, generando nel contempo lo smembramento di molte famiglie salvadoregne. Fuori del paese si cercavano sicurezza e migliori condizioni di vita. Non solo negli Usa, ma anche in altri stati che avevano aperto le porte ai migranti: Canada, Australia, Svezia e, in misura minore, Messico, spagna e Italia.

Il fenomeno delle bande – chiamate maras (pandillas) – prende avvio negli Usa, dove i figli dei salvadoregni privi di documenti, vivendo o studiando in quartieri difficili, soprattutto latinoamericani, sono facile preda della delinquenza locale. Si formano la «mara Salvatrucha» (MS-13) e la «mara Barrio 18». A poco a poco, i gruppi criminali salvadoregni crescono e si organizzano in maniera autonoma. Commettono ogni tipo di atto criminale, spingendo molti giovani nei riformatori o nelle carceri. Al contempo, non avendo lo status di residenza legale negli Usa, tantissimi vengono rimandati al loro Paese d’origine: in questo modo in El Salvador confluiscono i membri delle maras senza che il Paese abbia adottato alcun tipo di controllo o alcuna misura per contenere la loro presenza. Nel corso degli anni seguenti, queste bande riescono a costituire vere e proprie strutture di potere criminale, generando terrore tra la popolazione. Nessuno osa denunciare per timore delle conseguenze per se stessi e per la propria famiglia. Mentre nei quartieri a basso reddito cresce il timore che i figli siano attratti dalle maras e da esse reclutati, in quelli ricchi, dove la gente vive in complessi residenziali privati e protetti da mura, le famiglie pagano un pizzo per la propria incolumità.

La situazione degenera a un punto tale che i poveri si vedono costretti a pagare la protezione a una banda o all’altra per non essere obiettivo delle pandillas dei quartieri vicini, mentre i ricchi iniziano a assoldare agenzie private per la sicurezza dei loro quartieri. In conclusione, nella società salvadoregna sia i poveri che i ricchi sono costretti a sottostare a un sistema in cui la sicurezza è un bene raro e comunque molto caro.

Per diversi decenni, la vita dei salvadoregni di ogni classe sociale è stata dura. Famiglie e generazioni di giovani hanno vissuto nel terrore di essere vittime dirette o indirette della violenza criminale, con una economia sommersa generata dalle maras e da loro soci (spesso appartenenti ai partiti politici al potere). Un’esistenza di terrore e ansia vissuta per molti anni, fino all’arrivo del nuovo presidente Bukele e al varo della sua strategia della «mano dura». La proclamazione dello stato d’emergenza (régimen de excepción), con la sospensione di alcune garanzie costituzionali, ha portato a un drastico calo del tasso di omicidi, ma è tuttora oggetto di aspre critiche per le violazioni dei diritti umani e l’aumento delle detenzioni senza processo, denunciate ad esempio da Amnesty international.

A livello internazionale, la sua azione più nota è stata la costruzione del mega carcere noto come «Centro di confinamento del terrorismo» (Cecot). Progettato per ospitare fino a 40mila prigionieri, al momento ne ospita più di 65mila.

Oltre alla repressione, il governo bukele cerca di promuovere iniziative di prevenzione del crimine, come programmi educativi e di sviluppo delle comunità, per ridurre l’attrattiva delle gang tra i giovani. Allo stesso tempo, sono in atto sforzi per facilitare la reintegrazione degli ex membri delle bande nella società, sebbene tale aspetto riceva meno attenzione mediatica rispetto alla repressione. Il governo ha riconosciuto che, per combattere in modo efficace le pandillas, è necessario affrontare le cause alla base del loro potere, inclusa la povertà. Tuttavia, le modalità e l’efficacia delle politiche volte a mitigare tali cause rimangono oggetto di discussione. Non c’è dubbio che l’azione politica di Bukele continuerà a essere argomento di acceso dibattito dentro e fuori di El Salvador, dove – non va dimenticato – il régimen de excepción viene prorogato ogni mese.

P.R. e J.L.H.D.

La (solita) strada lastricata di insidie

I migranti

La situazione dei migranti che attraversano El Salvador per raggiungere il Messico, generalmente come tappa verso gli Usa, è complessa e piena di sfide. Il flusso migratorio è costituito principalmente da individui e famiglie provenienti da varie parti dell’America Centrale e del Sud America, che affrontano numerosi pericoli durante il loro viaggio attraverso El Salvador, inclusi i rischi legati al passaggio in zone controllate dalle maras, oltre a possibili abusi da parte di contrabbandieri e forze dell’ordine.

Spesso i migranti viaggiano in condizioni precarie, senza accesso adeguato a cibo, acqua, riparo e cure mediche, tutte condizioni difficili che possono avere gravi ripercussioni sulla loro salute fisica e mentale. El Salvador, come altri paesi dell’America Centrale, ha le proprie politiche e leggi sull’immigrazione che possono influenzare il trattamento dei migranti, in un complesso ecosistema di norme di cooperazione regionale sulle questioni migratorie, spesso ostacolate dalle singole politiche nazionali. Lungo il percorso, i migranti devono navigare attraverso i controlli di frontiera che possono essere imprevedibili e spesso pericolosi, soprattutto se viaggiano senza documentazione adeguata. Molto spesso, i migranti dipendono dai trafficanti di esseri umani per attraversare le frontiere, il che può esporli a rischi di sfruttamento e violenza, lungo percorsi che possono cambiare rapidamente in risposta alla presenza di polizia, alle politiche di immigrazione e alle condizioni di sicurezza lungo la strada.

Le comunità lungo le rotte migratorie sono spesso coinvolte, da un lato offrendo supporto umanitario ai migranti e, dall’altro, affrontando sfide relative alla sicurezza. Numerose Ong e organizzazioni Internazionali operano in El Salvador e lungo le rotte migratorie per fornire aiuto essenziale ai migranti – cibo, alloggio, assistenza legale -. La situazione dei migranti che attraversano El Salvador verso il Messico resta un problema umanitario complesso, che richiede una risposta coordinata e compassionevole a livello regionale e internazionale. Mentre gli sforzi per regolamentare e controllare il flusso migratorio sono importanti, appare fondamentale garantire che i diritti e la dignità dei migranti siano rispettati in tutto il processo.

P.R. e J.L.H.D.

Contro la povertà, il turismo sostenibile

IL futuro / quale strada per l’economia?

Un alto numero di salvadoregni vive in povertà. Ma il piccolo territorio del Salvador offre una varietà di ambienti naturali che ne fanno una grande attrazione turistica.

In El Salvador i poveri sono ancora tanti e addirittura in aumento (più 4,4% dal 2019, anno d’insediamento di Bukele). È da poco che il Paese ha puntato sul turismo come volano per la rinascita economica. In questo senso, in un periodo di generale trasformazione, il Paese sta reinventando la propria offerta turistica, enfatizzando la protezione delle proprie risorse naturali e culturali, nonché promuovendo l’interazione con le comunità locali. La recente pandemia ha portato a una seria riflessione su come il turismo possa essere più sostenibile e rispettoso dell’ambiente: con una ripresa significativa nel 2022 e un boom nel 2023, il settore turistico ha adottato nuove pratiche, tra cui offerte innovative che si allontanano dai percorsi più tradizionali, puntando su esperienze autentiche e sul coinvolgimento delle comunità locali.

El Salvador offre una ricchezza unica di attrazioni turistiche. Noto per la sua intensa attività geologica, ospita circa venti vulcani, molti dei quali sono considerati attivi e potenzialmente pericolosi. Tra questi vulcani, i più noti includono il San Salvador, il Santa Ana (o Ilamatepec), e il San Miguel (o Chaparrastique) a causa della loro storia eruttiva e della loro vicinanza ad aree densamente popolate. Boschi, cascate e laghi pittoreschi formano una vasta gamma di ecosistemi che vanno dalle foreste nebbiose montane alle zone costiere. Posizione geografica e varietà di ambienti naturali favoriscono una notevole diversità biologica che include oltre tremila specie di piante, tra cui numerosi tipi di orchidee e alberi come balsa e ceiba, specie arboree endemiche e rare, oltre 500 specie di uccelli osservate, compresi molti migratori che fanno sosta nel Paese durante i loro spostamenti stagionali.

Anche le «pupusas»

La gastronomia del paese e le sue tradizioni culturali rappresentano un altro punto di forza. Le esperienze che combinano natura, cultura e gastronomia stanno crescendo in popolarità. Celebrate addirittura attraverso il «Día nacional de la pupusa» ogni seconda domenica di novembre, le pupusas sono il piatto nazionale di El Salvador. Queste tortillas spesse, fatte di farina di mais o di riso, sono uniche per il loro metodo di preparazione e varietà di ripieni: a differenza di altri tipi di tortillas riempite, vengono farcite prima di essere cotte e il ripieno viene inserito al centro di un impasto di farina, poi l’impasto viene chiuso e appiattito in un disco spesso. Le pupusas sono più di un semplice piatto, in quanto rappresentano un elemento di orgoglio nazionale e un simbolo di identità culturale salvadoregna. Originarie delle tribù indigene Pipil nell’ovest di El Salvador, sono state adattate e amate attraverso generazioni, diventando un piatto apprezzato tanto a livello locale quanto internazionale.

Nonostante l’interesse crescente per un turismo più responsabile, non mancano le sfide da affrontare. Il governo deve favorire sinergia tra gli operatori turistici e tentare di migliorare l’accesso ai finanziamenti per le infrastrutture turistiche. In tal senso, la promozione digitale appare fondamentale per raggiungere un pubblico più ampio, così come servono più formazione ed empowerment di microimprese, essenziali per lo sviluppo locale del settore. Gli operatori turistici di El Salvador stanno puntando a creare esperienze uniche che riflettano la cultura e le tradizioni del Paese: esperienze agroturistiche, che combinano la visita di piantagioni di caffè e cacao con la conoscenza della produzione locale, sono un esempio di come il turismo possa beneficiare l’economia locale rispettando l’ambiente.

La Strada dei fiori

La «Ruta de las flores» è una strada panoramica di El Salvador famosa per la sua bellezza naturale e la ricchezza culturale. Il percorso si snoda attraverso una serie di pittoreschi paesini e cittadine nella regione occidentale del paese, lungo la catena montuosa di Apaneca-Ilamatepec, e deve il suo nome alle numerose specie di fiori che sbocciano lungo la strada, specialmente tra ottobre e febbraio.

Lungo montagne lussureggianti, vulcani, caffè e piantagioni di zucchero, il clima fresco di montagna, con la nebbia mattutina che avvolge dolcemente le colline, offre una piacevole pausa dal clima tropicale del resto del Paese. Il percorso, di circa cinquanta chilometri che va dalla città di Sonsonate alla città di Ahuachapán – entrambi capoluogo di dipartimento – include diverse cittadine coloniali affascinanti, ciascuna con un proprio carattere unico: ne sono il cuore Nahuizalco, Salcoatitan, Juayua, Apaneca e Ataco.

Per città e cittadine

In lingua nahuat-pipil, Apaneca significa «fiume dei venti», dovuto alla sua posizione geografica situata dove una costante corrente di vento leggero produce un perfetto microclima. Il merito è della catena montuosa Apaneca-Ilamatepec, un complesso vulcanico dalla disposizione a forma di semicerchio quasi perfetto: è in questa zona che cresce il migliore caffè d’alta quota, tra gli 800 e i 1.800 metri di altitudine, di cui tutti i salvadoregni vanno orgogliosi.

Nahuizalco conta oggi oltre cinquantamila abitanti, per lo più discendenti dagli indigeni. Il suo mercato diurno e notturno rifornito di frutta, verdura e ortaggi, prodotti sulle pendici delle montagne circostanti, viene riconosciuto come vivace centro culturale e la sua eccellenza artigianale vive nella produzione di mobilia prodotta con legname locale quale alloro, cedro e cipresso. La città possiede un piccolo museo dedicato alla cultura nahuat-pipil, che vale la pena visitare, e la natura offre escursioni alle cascate La Golondrinera.

Salcoatitan è la cittadina della zona più ricca di storia e architettura coloniale, che dai suoi circa mille metri di altitudine permette di raggiungere il fiume Monterey. Conosciuta soprattutto per la vendita dell’ottima yucca fritta o bollita, prodotto che si trova nella piazza turistica della città, il parco cittadino recentemente ristrutturato offre un magnifico squarcio della chiesa coloniale e, nei fine settimana, si riempie di vita fino a tardi.

Juayua vive della produzione e lavorazione del caffè, una delle maggiori fonti di occupazione del territorio, anche se negli ultimi anni è diventata famosa per il suo Festival gastronomico, dove numerose aziende locali espongono i vari piatti tipici fuori dai loro negozi, davanti agli occhi dei turisti, che vi si deliziano prima di recarsi alle numerose cascate presenti nella zona.

Ataco è forse la cittadina più conosciuta della Ruta a livello nazionale, per la sua varietà di negozi colorati e opzioni gastronomiche di tutti i tipi di cibo. Con una popolazione costantemente in crescita, vive dei diversi impianti di lavorazione del «chicco d’oro», i mulini necessari alla trasformazione del caffè.

Il turismo del futuro

La Ruta de las flores è un esempio di turismo sostenibile, con molte iniziative volte a preservare la natura e promuovere un turismo responsabile e rispettoso delle comunità locali. Offre un’esperienza turistica diversificata e arricchente, che combina bellezze naturali, cultura, gastronomia deliziosa e un forte impegno per la sostenibilità. Nonostante questi aspetti positivi, c’è ancora la necessità di migliorare e diversificare i prodotti turistici per attirare un maggior numero di visitatori, prolungare i soggiorni e ridurre la povertà.

Paolo Rossi e J.L.Herrera Diaz

La scommessa delle riserve

Apaneca

![]() El Salvador, il più piccolo paese dell’America Centrale, è testimonianza di una intensa attività per preservare il suo patrimonio naturale. Ciò si nota in particolare nella Reserva de la biosfera Apaneca-Ilamatepec, un’area caratterizzata da un ricco mosaico di ecosistemi, ma sempre minacciato dalla deforestazione e dall’espansione agricola. Progetti di conservazione e sostenibilità ambientale sono in atto per proteggere e preservare questo ambiente unico per le generazioni future.

El Salvador, il più piccolo paese dell’America Centrale, è testimonianza di una intensa attività per preservare il suo patrimonio naturale. Ciò si nota in particolare nella Reserva de la biosfera Apaneca-Ilamatepec, un’area caratterizzata da un ricco mosaico di ecosistemi, ma sempre minacciato dalla deforestazione e dall’espansione agricola. Progetti di conservazione e sostenibilità ambientale sono in atto per proteggere e preservare questo ambiente unico per le generazioni future.

È una delle aree naturali più affascinanti di El Salvador. Situata nella catena montuosa di Ilamatepec, nella parte occidentale del Paese, la riserva fa parte della più ampia regione ecologica conosciuta come la Ruta de las flores, famosa per i suoi scenari pittoreschi e l’ampia biodiversità. La riserva si caratterizza per un terreno montuoso e una serie di vulcani estinti o dormienti, inclusi i vulcani di Santa Ana e Izalco. L’area è nota per le sue lussureggianti foreste nebulose, le quali ospitano una grande varietà di specie di piante, molte delle quali sono endemiche della regione. Le altezze variano notevolmente, il che contribuisce a un clima relativamente fresco e umido rispetto alle regioni costiere del Paese.

El Salvador ha istituito diverse aree protette per preservare la sua biodiversità, incluse riserve della biosfera e parchi nazionali. Tuttavia, la deforestazione e la conversione dei terreni per l’agricoltura e l’urbanizzazione continuano a minacciare gli habitat naturali e la conservazione delle aree naturali rimane una sfida critica, data anche la pressione antropica intensa e l’inquinamento che ne deriva.

La riserva di Apaneca-Ilamatepec è un «modello di sostenibilità», vero rifugio per una ricca varietà di flora e fauna, dove gli amanti della natura possono trovare diverse specie di orchidee e altre piante esotiche. La fauna include una varietà di uccelli, come il quetzal, che è spesso considerato il simbolo dell’America Centrale, oltre piccoli mammiferi e una vasta gamma di insetti e rettili. Sentieri ben curati offrono agli escursionisti l’opportunità di esplorare la foresta e godere di bellezze naturali. Inoltre, l’area è rinomata per le sue piantagioni di caffè e molti visitatori partecipano a tour del caffè nel parco cafetalero per imparare sulla produzione di uno dei principali prodotti di esportazione del paese.

P.R. e J.L.H.D.

Hanno firmato il dossier:

PAOLO ROSSI

È professore a contratto di Intelligenza artificiale e strategia d’impresa presso l’Università del Piemonte Orientale e fondatore di una B Corp che si occupa di valutazione di impatto per il mondo profit e non profit (Promos Srl Sb). Da venti anni è alla guida di «Col’or», Ong impegnata in progetti di sviluppo sostenibile in diversi paesi del mondo, tra cui El Salvador. Come volontario, scrive progetti e cerca fondi per i numerosi enti missionari con i quali collabora. Sito: colorngo.org.

José Luis Herrera Diaz

Salvadoregno, per 40 anni è stato guida per turisti di idioma spagnolo che visitavano il Canada. Attualmente vive in El Salvador, avendo avviato una propria attività ecoturistica ad Apaneca, lungo la Ruta de las flores, dove offre ai turisti esperienze immersive nella biosfera del paese. Contatto: jlherrera@improntaturistica.com.

A CURA DI:

Paolo Moiola, giornalista redazione MC (cfr. El Salvador, «Il caffè è sempre amaro», MC febbraio 1996).