Testi e foto di Eloisa d’Orsi

In questo dossier vi raccontiamo una storia di incubi (il carbone e le sue conseguenze) e di magie (l’inventiva che alimenta l’arte di sopravvivere delle persone).

Incubi e?magie

CARBONE di?COLOMBIA

- Le risorse minerarie colombiane sono di circa 17 miliardi di tonnellate. Suddivise tra il dipartimento del Cesar, la Guajira, Boyacá e Antioquia.

- La Colombia è il principale paese produttore di carbone in America Latina. A livello globale è il decimo per la produzione, il quinto per l’esportazione.

- Per l’economia colombiana, il carbone si è consolidato come secondo prodotto di esportazione dopo il petrolio grezzo.Il terzo è il caffè.

- La produzione nazionale è cresciuta in modo significativo nel corso degli ultimi venti anni, alimentata soprattutto dalla realizzazione di grandi progetti destinati all’esportazione da parte di investitori stranieri come Drummond, Exxon, Bhp Billiton, Glencore International, Amcoal e Rio Tinto.

- Le principali destinazioni del carbone colombiano sono l’Europa e gli Stati Uniti.

L’incubo:

L’impossibile convivenza tra miniere e popolazioni indigene

La scelta tra il carbone e la vita

Come in tutta l’America Latina le attività estrattive producono effetti devastanti sulle popolazioni indigene e sull’ambiente. E oltretutto sono fonte di profitti soltanto per una ristretta oligarchia nazionale e internazionale. Il caso del carbone nella Guajira colombiana.

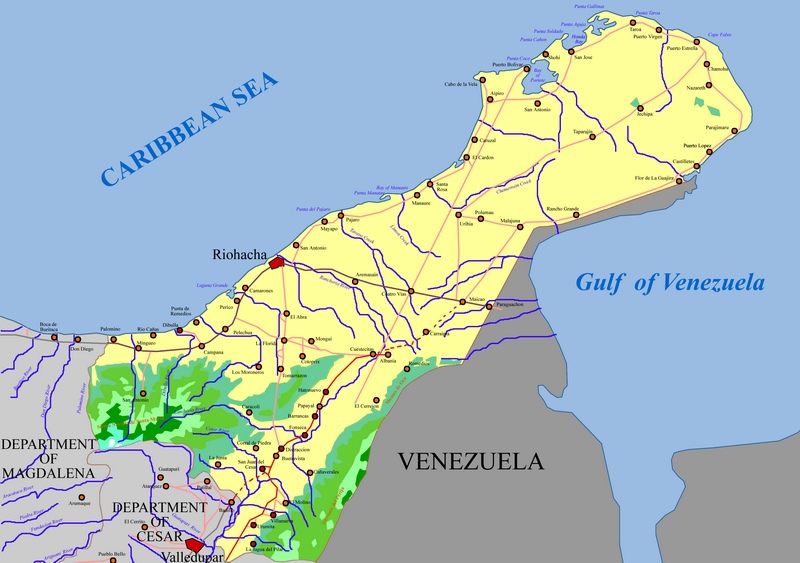

La Guajira, uno dei trentadue dipartimenti colombiani, è un deserto di sabbia, vento e cactus, all’estremo Nord Est del paese. Con le sue 3mila ore di sole all’anno e i suoi venti costanti del Nord, gli Alisei, è più nota per le sue spiagge selvagge e per le tartarughe marine che per il suo potenziale minerario ed energetico. Eppure il valore delle sue esportazioni di combustibili fossili indica un ambito economico degno di grande interesse. Ben più grande di quello dei turisti nei confronti delle borse colorate tessute a mano dalle belle donne indigene della regione. Donne native come è nativo il 98% degli abitanti della zona, di cui 270mila appartengono all’etnia wayuu, uno dei gruppi della famiglia indo-americana, il maggiore di tutto il paese.

Vivere da Wayuu

I Wayuu, presenti nella Guajira da più di 10mila anni e plasmati dai suoi elementi naturali, il vento, la luna, il tempo, la calma, tanto da farli confluire nei loro racconti cosmogonici, sono da sempre un popolo resistente che, nonostante gli svariati tentativi violenti di colonizzazione, ha mantenuto le proprie tradizioni e la propria lingua, il Wayuunaiki. Sparsi in piccoli villaggi dislocati su un territorio di 15mila km2 di superficie sabbiosa con una vegetazione rada, hanno fin qui vissuto di pastorizia e pesca che garantivano loro una precaria sussistenza.

Grazie a tecniche tramandate dalla loro cultura ancestrale, come lo scavo di «jagüeyes» (pozzi per accumulare le piogge), la canalizzazione dell’acqua dei fiumi per irrigare i terreni, la costruzione di case «antisismiche» con tetti di corteccia di cactus e pareti di fango e bambù, i Wayuu conquistarono palmo a palmo questa zona semidesertica, dimostrando la possibilità di sopravvivere a contatto con una natura difficile, con risorse scarse, tramite la gestione responsabile delle stesse.

El Cerrejón: la miniera, la città, il treno

L’industria mineraria colombiana cominciò a crescere a partire dagli anni ’70, quando iniziò lo sfruttamento delle riserve di gas e di carbone del sottosuolo, tra le più grandi dell’America Latina.

Nel 1976 il governo, sotto la presidenza di Alfonso Lopez Michelsen, firmò un accordo storico con la società transnazionale Intercor (oggi ExxonMobil) per sviluppare una delle più importanti operazioni minerarie di tutto il paese, quella della montagna El Cerrejón, nel Sud del dipartimento de La Guajira.

Nel 2002, il governo cedette le proprie quote alle multinazionali Bhp Billiton, Anglo American e Xstrata Glencore che – una volta costituitesi nel consorzio «Carbones del Cerrejón Limited» (www.cerrejon.com) – estesero la loro concessione di altri 25 anni. Un territorio di 69mila ettari i cui abitanti furono lasciati, di fatto, nelle mani di un colosso energetico transnazionale. Fino al 2034.

Dopo 40 anni di attività, la miniera del Cerrejón, controllata 24 ore al giorno da più di 800 guardie armate, è diventata una zona off limits. Un piccolo principato con i suoi 12mila dipendenti – tra lavoratori interni ed esterni (contractors) – che faticano senza tregua giorno e notte nei 42 hangar di mantenimento della miniera, caricatori dislocati in un’area di circa 8.400 metri quadrati. Un quartier generale di polvere nera e macchine pesanti di dimensioni abnormi con pneumatici di 4 metri di altezza e 100mila dollari di valore di mercato, che sembrano uscite da un film di fantascienza. Trattori, raschiatori, bulldozer, Caterpillar cingolati, autobotti per i liquidi, gru semoventi, scavatori, traforatrici, camion e autocarri a cassoni ribaltabili con capacità di 320 tonnellate. Ingombranti dinosauri di metallo che, con folli pulegge, pompe, rulli, pale, in questi anni di attività, hanno scavato montagne, inghiottito fiumi e sommerso interi villaggi di polvere. Tutto ciò per raggiungere la cifra di 33.700 tonnellate di carbone termico estratto ogni anno. Combustibile fossile che viene lavato quotidianamente con 17mila litri di acqua dolce e poi trasportato su una ferrovia per 150 chilometri fino a Puerto Bolivar. Qui viene stivato in navi con capacità fino a 180mila tonnellate che salpano verso Europa, America e Asia.

La costruzione della ferrovia, tagliando il territorio, ha sconvolto i rapporti tra i diversi clan della zona, mettendo in difficoltà la loro forma di organizzazione sociale e l’uso delle risorse agricole e animali locali.

È vero che grandi cartelli segnalano a caratteri cubitali il passaggio dei convogli ferroviari, ma, come dicono scherzando gli indigeni più anziani, «le capre non sanno leggere», e finiscono travolte dai vagoni, mentre le particelle nere di carbone si disperdono nell’aria, oscurando il paesaggio.

Polveri micidiali

«È solo polvere, annerisce, ma è innocua», ripetono come un mantra i responsabili del programma di miniera del Cerrejón durante una delle tante visite organizzate ad hoc per i giornalisti. Polvere nera e leggera come quella seminata dai camion che trasportano il carbone agli hangar, e che i venti Alisei del Nord disperdono nell’ambiente in una pioggia costante di particelle sospese. Particulate Matter, si chiamano, o Pm10, e sono responsabili di malattie respiratorie, problemi cardiovascolari e tumori polmonari: la silice cristallina, infatti, è un agente cancerogeno.

I responsabili di «Carbones del Cerrejón», interrogati a riguardo, minimizzano affermando di essere entro i limiti consentiti dalla legge colombiana e di avere un efficiente sistema di monitoraggio della qualità dell’aria, nonostante si oppongano a far realizzare test da società indipendenti e non al loro servizio. L’azienda cerca di mitigare la situazione usando grandi quantità di acqua, ma la misura risulta essere insufficiente. Per i lavoratori della miniera che fanno turni di 12 ore, come per le comunità circostanti, quella «polvere nera e innocua» è diventata la causa di gravi malattie. Una di esse è quella diagnosticata al piccolo Moisés Daniel Guette, figlio di Luz Angela Uriana Epiayu.

La casa di Luz Angela e dei suoi cinque figli

Luz Angela è una donna di 28 anni che, insieme ai suoi cinque figli e al suo compagno, due cani smilzi e poche capre, vive nella piccola comunità wayuu di Provincial, in una bella casa di mattoni di fango, a soli 1.500 metri dal «Tajo la Puente»: un buco nero di polvere largo due chilometri e profondo più di 100 metri, una delle zone di estrazione de El Cerrejon. Moisés, il suo piccolo di sei anni, ha gli occhi color mandorla e una storia di problemi respiratori. «Si stanca subito quando corre e ha bisogno di fermarsi perché non riesce a respirare», dice la madre che, con il solo sostegno del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, sta conducendo una battaglia importante che nel 2015 ha portato il giudice di Barrancas a dare seguito a una denuncia contro il consorzio energetico. David, il figlio più grande, appena 11 anni, mostra le crepe profonde nelle pareti della sua capanna di argilla provocate dalle continue esplosioni che gli fanno fischiare le orecchie tre volte al giorno. «È il nostro terremoto 13,45, l’ora della prima esplosione della giornata», racconta con il suo lessico da adulto e gli occhi grandi da bambino: «Trema tutto, corriamo fuori per paura che ci cada il soffitto sulla testa e, una volta finito, torniamo a vedere quanti mattoni sono venuti giù». Gli anni passano e la casa non sopporterà ancora a lungo.

Si chiama «water grabbing», furto d’acqua

Luz Ángela non è l’unica a combattere il progetto del «Tajo la Puente»: ha dalla sua gran parte della comunità locale, insorta dopo aver scoperto che i lavori di apertura della nuova zona di estrazione avrebbero implicato la deviazione del corso d’acqua Arroyo Bruno. Secondo la compagnia, la deviazione dovrebbe proteggere l’alveo del torrente. Secondo i nativi, invece, mira solo a incrementare la produzione con lo sfruttamento dei 40 milioni di tonnellate di carbone che riposano appena sotto il letto del fiume. Il Bruno è uno dei 45 bellissimi torrenti che affluiscono nel fiume Ranchería. La compagnia aveva già cercato di deviarlo qualche anno fa provocando vive proteste.

Questo ennesimo progetto di deviazione di un corso d’acqua, come denuncia Jackeline Romero Epiayu, del collettivo Fuerza Wayuu, avrebbe gravi conseguenze perché, danneggiandone l’alveo e diminuendone il flusso, farebbe aumentare la siccità. Ad agosto la Corte costituzionale ha deciso di rinviare l’inizio del progetto in attesa che le cause in corso si risolvano. Ma il rinvio è una delle tante misure provvisorie che non mettono fine ai conflitti in un territorio semiarido in cui il consorzio minerario ha già prosciugato 17 fonti d’acqua e continua impunito a godere del 70% delle riserve idriche, aggravando le conseguenze del cambio climatico.

«Cerrejón Llc» utilizza 25 litri di acqua al secondo prelevandola dal fiume Ranchería, mentre gli abitanti della regione hanno diritto solo a 0,7 litri al giorno a persona.

Se i governi continueranno a investire in energie fossili, dirigeranno il mondo verso un futuro in cui la rivalità per risorse fondamentali come l’acqua diventerà sempre più disperata. Oscure profezie – come quelle lanciate da Greenpeace nel suo rapporto The Great Water Grab – che nella Guajira sono già divenute realtà, fornendo un esempio delle conseguenze negative della privatizzazione dei beni comuni. L’acqua, l’aria, la terra, sono proprio i beni per i quali i leader locali lottano, anche se minacciati dalle multinazionali. Secondo Global Witness, almeno 200 ambientalisti lo scorso anno sono stati uccisi in 24 paesi: il 60% in America Latina, nell’inerzia dei governi, spesso complici.

Sono la violenza, la corruzione e la politica a corto raggio i mali contro i quali i Wayuu quest’anno si sono ribellati occupando pacificamente i binari della ferrovia. La loro richiesta è che venga rispettata la loro autonomia politica e territoriale e che il governo intervenga per risolvere la crisi della malnutrizione della Guajira, problematica urgente che potrebbe annientare il loro popolo.

Tra malnutrizione e abbandoni

Fame, sete, siccità: parole che sembrano inappropriate nel 2017 in una regione che produce il 44,4 per cento delle esportazioni di carbone del paese. Eppure la malnutrizione peggiora, specie nell’Alta Guajira, dove la crisi offre scene surreali ai pochi visitatori della zona che – mentre percorrono in 4×4 le strade sterrate del territorio wayuu – vengono fermati a check point improvvisati con un filo di spago da bambini malnutriti e disidratati che chiedono da mangiare ottenendo qualche caramella.

Nel frattempo nella Media e Bassa Guajira, a causa della contaminazione delle acque, i nativi sono costretti ad abbandonare i villaggi, accettando – in cambio di misere compensazioni – di reinsediarsi in luoghi senza anima né fonti d’acqua, nei quali la cultura ancestrale viene annullata costringendo gli indios a trascorrere le giornate sotto il solleone aspettando invano la pioggia.

Aspettando la pioggia che non arriva

In wayuunaiki, pioggia si dice «juya», parola che può significare anche «anno», inteso come il tempo che intercorre tra una pioggia e l’altra. Ma come vengono calcolati gli anni se non piove più? Il significato originario della parola «wayuu» è «figli della pioggia», ma negli ultimi cinque anni le precipitazioni – anche a causa del fenomeno de El Niño – sono diminuite drasticamente. E quando piove, non sono precipitazioni normali, ma veri e propri cicloni che sferzano violentemente quelle lande desolate colpite da una siccità prolungata. Non riuscendo a penetrare in profondità, l’acqua inonda le coltivazioni dissestando il territorio.

I costi della svendita del territorio

Nei villaggi della Alta, dove il vento caldo soffia senza sosta tra i rami secchi e il sole incendia l’aria, donne avvolte in tessuti dai colori vivaci raccontano, con la calma di chi calcola il tempo in altro modo, le loro storie di desolante quotidianità. Storie d’impianti di potabilizzazione rotti, di mulini a vento in avaria, di cisterne che non arrivano mai, di sete, fame, disoccupazione, povertà, di mancanza di pozzi, corruzione, inquinamento delle acque, malattie respiratorie e della pelle. Nenie che nascono dalle conseguenze di un’operazione di gigantesca privatizzazione avallata da un governo miope che, in nome dello «sviluppo», ha avuto l’idea poco originale di sacrificare il territorio e i suoi abitanti, comportando enormi profitti per le corporation e scarsissimi benefici per il paese.

Infatti solo il 10% dei profitti viene utilizzato in Colombia, e l’1% in Guajira. Il «Cerrejón Llc», in 40 anni di saccheggio – o «concessione», a seconda del punto di vista -, oltre al genocidio culturale dei popoli in questione, ha causato effetti ambientali devastanti.

La strada da imboccare

Anticamente l’uomo era in grado di sopravvivere con quel poco che aveva. Le poche popolazioni indigene che sono ancora radicate sulle proprie terre sono lì, pronte a mostrarci come l’unico modo di adattarsi ai cambiamenti ambientali passi da una profonda comprensione del territorio. Motivo per cui l’Università delle Nazioni Unite nel 2016 ha deciso di convocare alcune popolazioni indigene per discutere di un loro possibile contributo alla indipendenza energetica, soprattutto attraverso le energie rinnovabili, provando finalmente a invertire il paradigma occidentale di successo, progresso e sviluppo.

Eloisa d’Orsi

La magia 1:

Le indigene wayuu e l’energia solare

Storie di donne che portano la luce

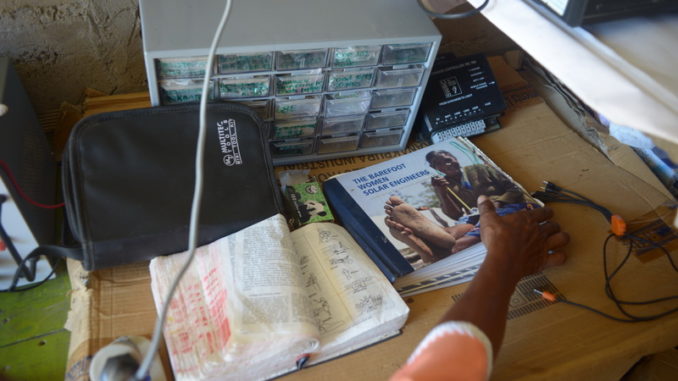

Colombia, India e un tocco d’Italia. A Nazareth – villaggio indigeno dell’Alta Guajira – un gruppo di donne di etnia wayuu è partita alla volta del «Barefoot College», in India, per imparare a produrre energia verde. Un progetto meritorio e di successo sostenuto da un’importante azienda italiana. Questa è la storia di una di loro.

La storia di Magalys Polanco, la nonna wayuu che a Nazareth dal buio creò la luce, come ogni storia che si rispetti in Colombia, ha qualcosa di quel «realismo magico» che rende la sua terra così fascinosa e imprevedibile. Tutto ebbe inizio nel 2013, quando Magalys Polanco, 65 anni e 3 figli, venne a sapere di quel tipo allampanato che si aggirava come un rabdomante per la provincia di Uríbia, in cerca di donne analfabete di una certa età che avessero il coraggio di lasciare per un certo tempo la Guajira per andare fino in India. «Ma perché mai gente di città si aggirerebbe per una regione sperduta come l’Alta Guajira in cerca di attempate madri di famiglia semianalfabete?», si chiedevano scettiche le comari indigene in coda per ricaricare il proprio cellulare all’ospedale di Nazareth, l’unico punto con energia elettrica del villaggio.

Magalys, al di là della sua terza media, è una donna curiosa e intelligente, e volle andare di persona a parlare con quell’uomo venuto da un altro mondo con promesse realmente luminose.

L’affidabilità è donna

«Perché cercate delle donne per andare fin laggiù?», gli chiese quando lo trovò. E l’uomo, di nome Rodrigo Paris, «messaggero» del Barefoot College, le raccontò che la fondazione di cui era emissario aveva scelto di coinvolgere nei suoi progetti di sviluppo sostenibile delle donne perché più ancorate al territorio di quanto non lo fossero gli uomini. Questi, infatti, di solito, una volta ottenuto il brevetto di ingegneri solari, abbandonavano il villaggio per andare in città a cercare di sfruttare economicamente la loro nuova professione. E concluse: «Si educas a un niño tendrás un hombre, si educas a una niña tendrás una aldea» (Se educhi un bambino avrai un uomo, se educhi una bambina avrai una comunità). Magalys lo ascoltò con attenzione e, pur non avvezza a concetti come quello dell’empowerment femminile, comprese che la posta in gioco non era solo imparare un mestiere, ma regalare a tutta la sua comunità energia elettrica. Si sentì chiamata in causa, ne discusse con la sua famiglia e decise di partire per recarsi al corso intensivo per ingegneri solari organizzato dal Barefoot College in Rajasthan, India.

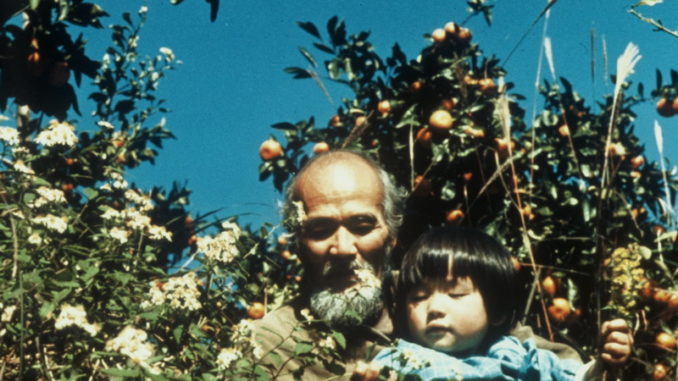

Bunker Roy e il «collegio dei piedi scalzi»

Il Barefoot College, «collegio dei piedi scalzi», (www.barefootcollege.org) è una fondazione non profit con base a Tilonia, un villaggio del Rajastan. È un centro di lavoro sociale e di ricerca di cui esistono pochi esempi al mondo. Fu creato nel 1972 da Bunker Roy, un attivista della intellighenzia indiana. Dopo aver studiato nelle migliori università, seguendo i principi del Mahatma Gandhi secondo il quale lo spirito dell’India vive nei villaggi, invece di sfruttare i suoi studi per godersi una vita da benestante, decise di andare a vivere per un certo tempo in campagna, dove si scontrò con la violenta realtà dell’India rurale. Dopo aver toccato con mano le devastanti conseguenze della carestia del Bihar del 1960, Roy decise di regalare il suo sapere ai poveri e agli emarginati, i cosiddetti «intoccabili», che per lui erano persone degne di rispetto che andavano aiutate a mettere a frutto le proprie conoscenze. Convinto delle potenzialità della formazione come strumento di riscatto, diede il là a uno degli esperimenti sociali più interessanti dell’India contemporanea e, lavorando sulla formazione di poveri e analfabeti, riuscì a nobilitare mestieri antichi come quello delle levatrici o degli scavatori manuali di pozzi, e a responsabilizzare migliaia di persone che nessuno avrebbe mai impiegato, rivisitando dalle basi il concetto stesso di «professionalità» che – secondo Roy – è una combinazione di competenza, passione, e sicurezza per il proprio lavoro. Convinzione quella di Roy che negli anni gli fece ottenere svariati riconoscimenti come quello per l’«Imprenditorialità sociale Schwab» nel 2002, il «Premio Ashden» per l’energia sostenibile nel 2003, e nel 2005 il «Premio Skoll per l’Imprenditoria sociale», trasformandolo in una delle figure di spicco nella comunità indiana del mondo della cooperazione. La rivista Time lo ha nominato nel 2010 tra le 100 personalità più influenti del mondo.

Il Barefoot College ha formato più di 50mila bambini attraverso le scuole serali in villaggi remoti di sedici stati indiani per creare «professionisti a piedi nudi», insegnando loro a sfruttare le proprie risorse in maniera autonoma. Grazie al coinvolgimento di partner internazionali, è poi riuscito ad ampliare i suoi programmi verso regioni sperdute dell’America Latina, dell’Africa e del Medio Oriente. Il suo nuovo obiettivo ora è quello di formare più donne possibile per portare energia elettrica nei loro villaggi, rendendoli sostenibili e rafforzandone il tessuto sociale per incentivare i suoi abitanti a non fuggire verso le città.

A raccontarci tutto questo, con gli occhi pieni di rispetto e ammirazione, è proprio Rodrigo Paris, ambasciatore per l’America Latina del Barefoot College che, dopo aver trovato Magalys, è riuscito a convincere a partire alla volta di Tilonia altre donne coraggiose: Anastasia, Maria Luisa e Maria Milagros. Tutte loro, anche grazie alla partner-ship con l’italiana Enel Green Power (www.enelgreenpower.com), hanno portato elettricità a migliaia di persone di varie comunità sperdute.

Raccontare alla luce di casa Magalys

Ho scelto di andare a visitare la comunità di Magalys, all’estremo settentrionale della penisola, nella provincia di Nazareth, la più difficile da raggiungere. Per arrivarci servono diversi giorni di viaggio in cui non è mai chiaro quando si arriverà. Per la strada s’incontrano solo cactus, alberi morti e vecchi mulini arrugginiti che evocano una lontana presenza umana. Quando sono giunta con Rodrigo Paris, dopo vari incidenti di percorso come insabbiature e conseguenti salvataggi da parte di indios locali, la strada tortuosa che si arrampicava per la serra della Makuira era avvolta nell’oscurità più assoluta. Una volta giunti in cima, è apparsa fioca una luce che, oscillando, si è avvicinata sempre più fino a svelarci Magalys nel suo bel vestito bianco e nero. Dopo averci accolti sorridente nel suo rancho, la donna si è messa subito a preparare arepas con queso nella sua cucina illuminata da varie lampade a led alimentate dai pannelli solari.

«Vedi, anche solo questo momento che stiamo vivendo ora sarebbe stato impensabile qualche anno fa: passare la serata insieme chiacchierando, cucinando o tessendo. Ora i ragazzi possono studiare la sera, noi donne possiamo tessere e si può passare del tempo insieme senza doverci mettere a letto alle sette di sera per poi svegliarci alle tre del mattino. Ora sì che abbiamo capito perché in città la gente fa le ore piccole», scherzava con la sorella.

Magalys, come le altre indigene wayuu partite con lei per la grande avventura, parlava solo wayuunaiki e un poco di spagnolo. «Chi avrebbe mai potuto credere a una cosa simile? Proprio io in India. Africa», racconta, felicemente ignara delle sue lacune geografiche, commossa nella sua amaca tessuta a mano e oscillante al vento del Nord, tipico della regione. «Il viaggio è stato difficile all’inizio. Nessuna di noi capiva nulla di cosa dicessero. Pensavamo fosse hindi, poi abbiamo scoperto che era inglese». «Ripetevamo – continua la donna – cento volte le stesse parole: il nome dei componenti, delle valvole, trasmettitori, bottoni, lampade… era estenuante; pensavamo di non farcela. Le mie compagne volevano tornare a casa. Non eravamo neanche in grado di chiedere di non darci quel cibo così piccante, pensavamo davvero di aver fatto un lungo viaggio inutile. Ma a un certo punto ho capito quello strano abbinamento tra numeri e colori – ha sussultato Magalys emozionata dal ricordo -. Mi sono alzata dal mio banco e ho detto: “Teacher! Posso venire alla lavagna?”. E da allora ho cominciato ad aiutare le altre che avevano più difficoltà. E la lingua, anche con le signore che arrivavano da Zanzibar e dal Myanmar, ha smesso di essere un problema. Comunicando a gesti, siamo riuscite a fare amicizia scoprendo di avere molte cose in comune, e alla fine ci siamo anche divertite».

Magalys, come le altre indigene wayuu partite con lei per la grande avventura, parlava solo wayuunaiki e un poco di spagnolo. «Chi avrebbe mai potuto credere a una cosa simile? Proprio io in India. Africa», racconta, felicemente ignara delle sue lacune geografiche, commossa nella sua amaca tessuta a mano e oscillante al vento del Nord, tipico della regione. «Il viaggio è stato difficile all’inizio. Nessuna di noi capiva nulla di cosa dicessero. Pensavamo fosse hindi, poi abbiamo scoperto che era inglese». «Ripetevamo – continua la donna – cento volte le stesse parole: il nome dei componenti, delle valvole, trasmettitori, bottoni, lampade… era estenuante; pensavamo di non farcela. Le mie compagne volevano tornare a casa. Non eravamo neanche in grado di chiedere di non darci quel cibo così piccante, pensavamo davvero di aver fatto un lungo viaggio inutile. Ma a un certo punto ho capito quello strano abbinamento tra numeri e colori – ha sussultato Magalys emozionata dal ricordo -. Mi sono alzata dal mio banco e ho detto: “Teacher! Posso venire alla lavagna?”. E da allora ho cominciato ad aiutare le altre che avevano più difficoltà. E la lingua, anche con le signore che arrivavano da Zanzibar e dal Myanmar, ha smesso di essere un problema. Comunicando a gesti, siamo riuscite a fare amicizia scoprendo di avere molte cose in comune, e alla fine ci siamo anche divertite».

E così grazie a un’intuizione sagace, a vari incontri casuali, un pizzico di fortuna, molto coraggio e un metodo di apprendimento basico fatto di empatia, ascolto, gesti, ripetizioni e associazione di numeri e colori, dopo sei mesi di corso in India, le novelle ingegnere solari sono tornate in Colombia.

Le ingegnere (e i pannelli) al servizio delle comunità

Maria Luisa ha partecipato all’installazione di 35 pannelli solari a Bocas de Aracataca, nel dipartimento di Magdalena. E Magalys, già da un paio d’anni, monta valvole, gestisce e ripara i pannelli quando subiscono dei danni e ha anche imparato a ricaricare i telefoni, di modo che i membri della sua comunità non sono più costretti a fare chilometri a piedi sotto il sole per andare fino a Nazareth per la ricarica. E grazie alle conoscenze acquisite, e ai pannelli donati da Enel per il programma «Enabling Electricity», presentato al Forum del Settore privato nell’ambito dell’iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite (www.unglobalcompact.org), non solo lei, ma buona parte della comunità, sta portando avanti un progetto più ampio di elettrificazione rurale in quindici comunità tramite il fotovoltaico, che mira a facilitare l’accesso all’elettricità in aree isolate come Nazareth, Wimpeshi o Uribia, rendendole comunità autosufficienti e sostenibili.

Maria Luisa ha partecipato all’installazione di 35 pannelli solari a Bocas de Aracataca, nel dipartimento di Magdalena. E Magalys, già da un paio d’anni, monta valvole, gestisce e ripara i pannelli quando subiscono dei danni e ha anche imparato a ricaricare i telefoni, di modo che i membri della sua comunità non sono più costretti a fare chilometri a piedi sotto il sole per andare fino a Nazareth per la ricarica. E grazie alle conoscenze acquisite, e ai pannelli donati da Enel per il programma «Enabling Electricity», presentato al Forum del Settore privato nell’ambito dell’iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite (www.unglobalcompact.org), non solo lei, ma buona parte della comunità, sta portando avanti un progetto più ampio di elettrificazione rurale in quindici comunità tramite il fotovoltaico, che mira a facilitare l’accesso all’elettricità in aree isolate come Nazareth, Wimpeshi o Uribia, rendendole comunità autosufficienti e sostenibili.

Grazie all’appoggio della Corinam International Corporation (corinam.org), le ingegnere solari infatti hanno dato vita all’«Associazione solare pedagogica» per implementare la formazione della comunità attraverso riunioni e workshop di contabilità di base, gestione del progetto, responsabilità, gestione dei conflitti. Le famiglie utilizzatrici del programma assicurano la sostenibilità del servizio e la remunerazione delle «mamme solari», tramite un contributo mensile il cui importo è stabilito collettivamente, e comunque inferiore a quello che le famiglie avrebbero speso per l’illuminazione tradizionale.

Si chiama cooperazione

Il Barefoot College gestisce il progetto, il governo indiano copre i costi del viaggio e la logistica, il settore privato mette i pannelli solari, le donne chiamate in causa mettono il loro impegno, il loro coraggio di essere catapultate in un altro mondo, e i loro mariti e gli uomini dei villaggi mettono lo sforzo che comporta accettare un ruolo nuovo della donna all’interno della loro comunità. Una circostanza, questa, che in certe società come quella wayuu (fondata sul matriarcato) ha già delle basi culturali, ma in moltissimi altri casi, specialmente in paesi del Sud, è molto facile che possa creare conflitti interni. Quello innescato dal Barefoot College è un meccanismo virtuoso di cooperazione internazionale sulle questioni relative all’energia solare che dal 2008, quando il governo dell’India ha deciso di includerlo nei suoi programmi di cooperazione internazionale, è riuscito ad addestrare 1.100 donne provenienti da 64 paesi. In Colombia, grazie a 350 impianti solari installati nella regione, è arrivato a coinvolgere 15 comunità, 1.050 famiglie e circa 3.500 beneficiari. Grazie anche all’iniziativa di Enel Green Power, dal 2012 a oggi, ha garantito l’accesso all’elettricità in 41 comunità di nove paesi dell’America Latina portando benefici a 19mila persone scommettendo non solo a favore della sostenibilità ma anche della parità di genere, favorendo l’empowerment femminile.

Il Barefoot College gestisce il progetto, il governo indiano copre i costi del viaggio e la logistica, il settore privato mette i pannelli solari, le donne chiamate in causa mettono il loro impegno, il loro coraggio di essere catapultate in un altro mondo, e i loro mariti e gli uomini dei villaggi mettono lo sforzo che comporta accettare un ruolo nuovo della donna all’interno della loro comunità. Una circostanza, questa, che in certe società come quella wayuu (fondata sul matriarcato) ha già delle basi culturali, ma in moltissimi altri casi, specialmente in paesi del Sud, è molto facile che possa creare conflitti interni. Quello innescato dal Barefoot College è un meccanismo virtuoso di cooperazione internazionale sulle questioni relative all’energia solare che dal 2008, quando il governo dell’India ha deciso di includerlo nei suoi programmi di cooperazione internazionale, è riuscito ad addestrare 1.100 donne provenienti da 64 paesi. In Colombia, grazie a 350 impianti solari installati nella regione, è arrivato a coinvolgere 15 comunità, 1.050 famiglie e circa 3.500 beneficiari. Grazie anche all’iniziativa di Enel Green Power, dal 2012 a oggi, ha garantito l’accesso all’elettricità in 41 comunità di nove paesi dell’America Latina portando benefici a 19mila persone scommettendo non solo a favore della sostenibilità ma anche della parità di genere, favorendo l’empowerment femminile.

La sfida raccolta da queste donne indigene colombiane, grazie a questo esperimento di sapere collettivo, sta tessendo legami nella comunità e distribuendo a raggiera le conoscenze acquisite, migliorando la vita quotidiana dei beneficiari, e continuando a creare opportunità permettendo a queste donne, madri, nonne indigene di reinventare il proprio futuro e di rendendolo davvero «luminoso».

Eloisa D’Orsi

La?magia?2:

i Wayuu e la trasformazione dell’acqua

Salata, dolce, scarsa (ma sempre preziosa)

Secondo dati ufficiali sono 5mila i bambini indigeni morti negli ultimi sei anni per denutrizione e mancanza d’acqua potabile nella Guajira. Vi raccontiamo la storia di Juan Carlos Borrero Plaza, ingegnere che, per aiutare le popolazioni della regione, ha inventato un sistema per desalinizzare l’acqua.

La penisola della Guajira è una terra semiarida e, per gli indigeni che la abitano, l’acqua è sempre stata un elemento chiave. Amata, rispettata, invocata, difesa, temuta, scarseggiante e maledetta, ma pur sempre wuin (acqua). I Wayuu vivono da secoli questa contraddizione: attorniati da ogni lato dall’acqua salata dell’Oceano, hanno sempre visto scarseggiare quella dolce. Ma se prima – da nomadi e abili rabdomanti quali sono sempre stati – spostandosi alla sua ricerca, padroneggiavano quelle lande desolate, ora che si ritrovano confinati in un territorio sempre più frammentato e compromesso dall’industria mineraria, stanno letteralmente morendo di sete. Per letteralmente intendo che, secondo i dati dell’Unicef, i bambini morti negli ultimi sei anni a causa della malnutrizione sono stati 5mila, anche se secondo le autorità tradizionali la cifra potrebbe arrivare a 14mila.

Quando arrivò Juan Carlos

Vedere un bambino morire di disidratazione davanti ai propri occhi è uno spettacolo difficile da accettare, specialmente in questo secolo, e a maggior ragione per una persona come Juan Carlos Borrero Plaza, un ingegnere specializzato in approvvigionamento idrico e in energie rinnovabili. Un giorno, di ritorno da una visita al Parco Eolico di Jepirachi della Empresas Públicas de Medellín (Epm), nel bel mezzo del deserto si trovò di fronte a una donna che supplicava aiuto per suo figlio. Parlava in wayuunaiki e Juan Carlos non capiva. La guida che accompagnava lui e consorte gli spiegò che, nella Guajira, i bambini muoiono di sete. Portarono la donna e il figlio in ospedale, ma il bimbo morì: Juan Carlos rimase scioccato. Non si capacitava che esistesse un problema simile proprio nel suo paese. Promise allora a sua moglie Helga che avrebbe smesso di dedicarsi a qualsiasi altra invenzione fino a che non avesse trovato una soluzione per tutti coloro che non possono soddisfare un bisogno primario come quello dell’acqua.

L’invenzione dell’«aero-desalinizzatore»

Con 20 anni di esperienza nell’installazione di impianti di trattamento delle acque alle spalle, l’ing. Borrero sostiene che i sogni nascano nel cuore, crescano nella mente ma si realizzino con le mani. Così mantenne la sua promessa tornando nella provincia di Manaure per eradicare il problema della siccità e ridare l’acqua ai «figli della pioggia», il popolo wayuu.

Quando i capi tradizionali dei villaggi sentirono parlare quel signore con un accento caleño che sosteneva di poter estrarre acqua dolce dal sottosuolo grazie alla forza motrice del vento, pensarono che si trattasse di un incantesimo. O forse della solita fregatura di abili venditori di promesse come ne avevano già incontrati.

Succede spesso che, in una regione con grandi risorse ma minime possibilità di riscatto, le poche persone preparate, approfittino delle ricchezze a disposizione facendo aumentare esponenzialmente l’ingiustizia sociale. Ma Juan Carlos è un omone con la faccia sincera e gli indigeni di quel villaggio di 30 abitanti erano così disperati che decisero di dargli il loro assenso. Fu così che, durante i nove anni successivi, egli poté utilizzare segretamente il villaggio di Ulekumaná, in provincia di Manaure, come laboratorio a cielo aperto per mettere a punto la sua invenzione e finalmente brevettare il suo «aero-desalinizzatore». Un apparato basato sulla forza dell’energia eolica (che fornisce la pressione necessaria per aspirare acqua da pozzi) e sulla osmosi inversa che purifica l’acqua facendola passare attraverso filtri e membrane legate che ne sopprimono gli agenti patogeni. Una tecnica questa che Barrero ha messo a punto anche grazie a due viaggi di studio in Egitto e in Messico per approfondire le conoscenze della tecnologia idrica degli antichi egizi e delle civiltà precolombiane, i quali già in quei tempi remoti utilizzavano gli ioni per purificare l’acqua.

Purificare con la forza dei venti

Nella Guajira acqua ce n’è in quantità, ma quella dolce è solo circa l’1%. Purificare la linfa vitale significa dover affrontare costi ingenti e pertanto non sostenibili.

Per rendere il progetto sostenibile, gli studiosi coinvolti da Barrero si sono concentrati sul tema dell’energia che avrebbero dovuto usare per realizzare il processo di purificazione. In una regione come la Guajira, sferzata dagli Alisei del Nord, una forza della natura perenne e pulita, l’idea di utilizzare il vento è sembrata ovvia. Per sfruttarlo senza costi aggiuntivi sono stati utilizzati quei 3mila vecchi mulini a vento installati, negli anni ’50, dal governo di Rojas Pinilla. Da anni in disuso, essi languivano spettrali nel deserto. Ora invece, grazie al progetto di Juan Caros «Guajira sin sed» (Guajira senza sete), hanno finalmente ricominciato a battere le ali, riuscendo incredibilmente a vincere la sfida di rendere dolce l’acqua salata, senza l’ausilio della chimica e costi insostenibili.

Il progetto di Barrero, presentato con l’appoggio dell’Università Santiago de Cali nel 2013, oggi conta 40 aerodesalinizzatori nella zona. Essi forniscono acqua potabile a molte rancheríe (fattorie) isolate disperse per tutta la Guajira. Ogni aerodesalinizzatore – che può durare tra i 20 e i 30 anni – consente di produrre 4mila litri di acqua potabile al giorno, e aiuta a dissetare 20mila persone. Un successo che è stato certificato a livello mondiale da Unicef e dalla impresa svizzera «Sgs», leader mondiale nella verifica e certificazione. Ora che il progetto è avviato, Barrero vorrebbe riuscire a superare tutti gli impedimenti e arrivare a installare almeno 400 di questi sistemi nella Guajira.

Le potenzialità dell’idrogeno

Uomo di scienza, ma anche inventore, alchimista e soprattutto sognatore, Juan Carlos vede cose che altri non hanno la lungimiranza di vedere. Già ai tempi dell’università inventava modi per purificare l’acqua facendola bollire con raggi ultravioletti, o si faceva ispirare dal sistema digestivo delle galline per decomporre sostanze senza prodotti chimici. Non c’è da stupirsi che abbia inventato una nuova tecnica per l’idrogenasi tropicale (metodologia che spezza la molecola dell’idrogeno, ndr), che gli è fin valsa un invito alla Casa Bianca. Il gas idrogeno, che può essere ottenuto dall’acqua, ha enormi potenzialità per generare e conservare energia da usare per produrre elettricità ad un prezzo ragionevole. I nuovi catalizzatori a idrogeno potrebbero diventare un passaggio chiave nel processo di sostituzione dei combustibili fossili con fonti di energia rinnovabili.

Juan Carlos Barrero Plaza d’altra parte è convinto del fatto che le tecnologie si debbano adattare alle persone e non certo il contrario. Lui fa parte di quella ristretta cerchia di persone che in Colombia sta lottando per capitalizzare il proprio patrimonio naturale, solare ed eolico per utilizzarlo in favore delle popolazioni svantaggiate che vivono in un territorio da secoli penalizzato dalla carenza d’acqua dolce e dall’abbondanza di acqua salmastra, e che nel prossimo futuro potrebbe vedere aumentare le difficoltà in concomitanza con l’aggravarsi del cambio climatico.

Bambini da istruire

Quando non sta ideando marchingegni, Juan Carlos inventa storie per bambini, storie che gli hanno già fatto guadagnare un premio dalla «Società dei poeti» della Colombia e che lui sta cercando di pubblicare con uno sponsor per poterli regalare ai poveri, perché possano leggere e imparare come tutti gli altri.

È convinto sia fondamentale e necessario insegnare ai bambini che le nostre risorse non sono infinite e che – se non accresceranno le loro conoscenze – continueranno a subire le prepotenze di chi sa approfittare meglio delle circostanze.

«I sogni sono nati nel cuore, crescono nella mente e sono fatti con le mani. Così continuerò a lavorare, se Dio lo permette», ama ripetere Juan Carlos Borrero Plaza. Uomo di scienza, inventore, alchimista e soprattutto sognatore.

Eloisa d’Orsi

Questo dossier:

• Eloisa d’Orsi

Eloisa d’Orsi è una fotogiornalista freelance, laureata in antropologia visiva presso l’Università di Torino. Ha collaborato con varie testate quali Internazionale, L’Europeo, GEO, New York Magazine, The Guardian, El Pais, Die Zeit. Ha lavorato molto sull’America Latina, con un’attenzione particolare alla Colombia. Negli ultimi anni ha coperto il conflitto in Crimea e nella Striscia di Gaza (nel 2014), la situazione igienico-sanitaria in India e nella Repubblica democratica del Congo (nel 2016) grazie a un grant dell’European Journalism Centre. Più recentemente, grazie a una fellowship dell’Iwmf (International Women’s Media Foundation), ha realizzato questo lavoro.

• Ringraziamenti

Un ringraziamento a Luz Angela Uriana e alla sua famiglia, al leader di Chancleta Wilman Palmezano Arregocés, Jackeline e Jasmine Romero Epiayù di Fuerza Mujeres Wayuu, Censat Agua Viva, Emma Banks, Avi Chomsky, Annabel Micus del Colectivo de abogados, Louise Winstanley di ABColombia, Cinep, Richard Solly, Peter Drury e Stephan Suhner di Ask (Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien) e Oliver Balch e Juanita Isla di Iwmf.

• I principali siti web citati:

www.cerrejon.com; www.barefootcollege.org; www.enelgreenpower.com; www.corinam.org; www.unglobalcompact.org.

• Altri link e YouTube:

Per il testo 1: stress idrico, censat.org/; diritti umani, www.colectivodeabogados.org/;

Fuerza Mujeres Wayuu; jieyuuwayuu.blogspot.it/;

speciale carbone Colombia // El Espectador; static.elespectador.com/especiales/1402-caribe/index.html.com.

Per il testo 2: Barefoot College, Bring the sun home, Anastasia Garcia, Magalys Polanco cercare su YouTube.

Per il testo 3: revistas.usc.edu.co/index.php/Ingenium/article/viewFile/312/277 e su YouTube (aerodesalinizzatore).

Foto delle copertine

In prima: Magalays Polanco illumina la sua casa.

In ultima: un gruppo di Wayuu occupano per protesta i binari della ferrovia che collega la miniera de El Cerrejón a Puerto Bolivar.

A cura di Paolo Moiola, giornalista redazione MC.