Un santo tra noi. La canonizzazione di Giuseppe Allamano

Sommario

Sommario

- Una luce per gli Yanomami.

Il miracolo di Allamano raccontato dalla testimone diretta. - Un cuore grande per tante opere.

Giuseppe Allamano, sintesi di una vita esemplare. - I 10 comandamenti di Allamano.

- L’arte dell’incontro.

Il metodo missionario della Consolata. - «Un albero gigantesco».

Giro del mondo con le missionarie e i missionari della Consolata. - Conversazione, «alla mano», con Giuseppe.

- Come si diventa santi Il processo di canonizzazione.

- Hanno firmato il dossier

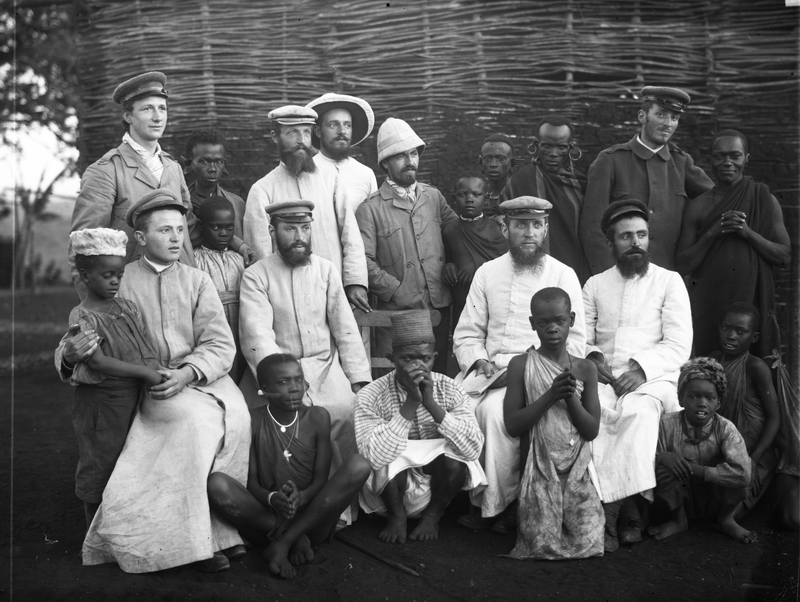

Una luce per gli Yanomami

Il miracolo di Allamano raccontato dalla testimone diretta

Foresta amazzonica brasiliana. Una missione molto «particolare». Un incidente come tanti. Un uomo tra la vita e la morte. Gli sciamani scoprono che esiste uno spirito al di sopra di tutto. Cronaca e riflessioni su un accadimento eccezionale.

Catrimani, Roraima, 7 febbraio 1996. «Come tutte le mattine ero andata al posto di salute a lavorare. In quei giorni, in missione c’eravamo solo io e fratel Antonio Costardi. Lui si stava occupando della strada che in quel periodo ci collegava, attraverso la foresta, alla Br170 che portava a Boa Vista. Le mie consorelle erano in città a seguire alcuni incontri. Oltre a noi, c’era la cuoca». Chi parla è suor Felicita Muthoni Nyaga, missionaria della Consolata e infermiera keniana, a Catrimani dal 1995 al 2000, poi a Boa Vista fino al 2002 per coordinare il settore della salute indigena, a livello dello Stato di Roraima, in particolare la prevenzione della malaria.

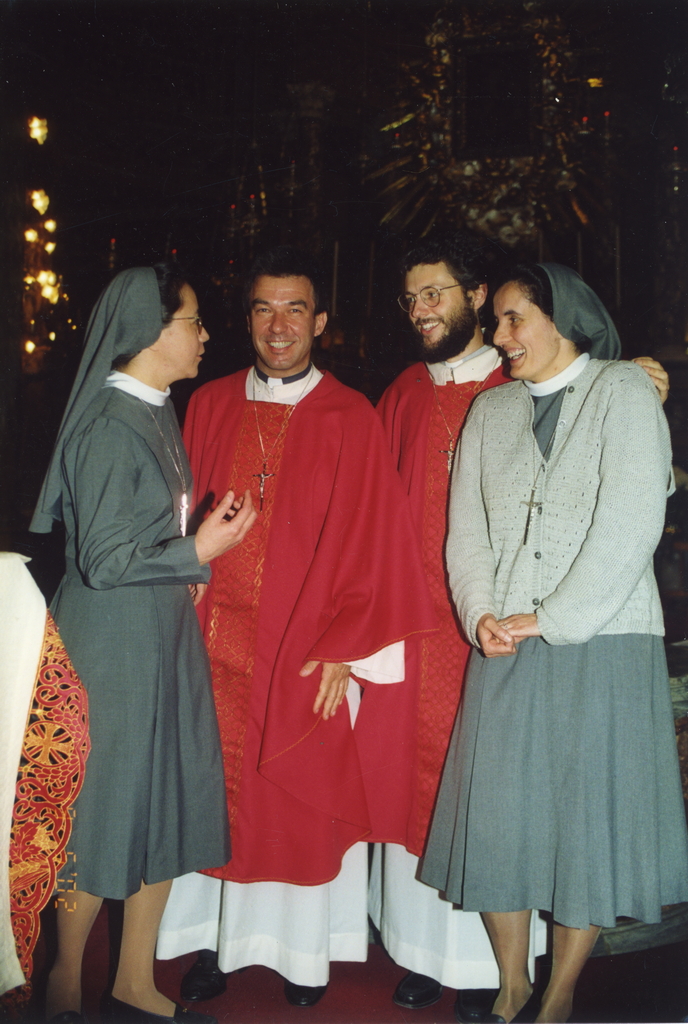

![]()

L’incidente

«Verso le 9 di mattina venne da me il cognato di Sorino, uno yanomami che abitava alla maloca (casa comunitaria, ndr) vicino alla pista di atterraggio della missione. Non chiedeva un mio intervento, ma voleva piuttosto un fucile o una pistola, dicendo che noi “bianchi” abbiamo sempre armi da fuoco. Io risposi che no, noi missionarie e missionari non ne abbiamo. Vedendolo correre via trafelato, mi insospettii e gli corsi dietro. La cuoca mi vide e venne anche lei».

Giunta davanti alla maloca suor Felicita si trovò di fronte a uno spettacolo sconvolgente: «Subito vidi un lago di sangue, poi notai che c’era un ferito che respirava ancora. Dovevo fare qualcosa. Chiesi dell’acqua e iniziai a lavare quell’uomo. Mi resi conto che il cuoio capelluto era quasi totalmente scoperchiato. Intanto ho fatto chiamare fratel Antonio».

L’uomo che giaceva nel suo sangue era Sorino Yanomami. Era stato aggredito alle spalle da un giaguaro, mentre era a caccia di uccelli a circa due chilometri da casa. L’animale gli aveva azzannato la testa, aprendogli il cranio. Sorino era però riuscito a reagire, lo aveva tenuto a bada con una freccia, e poi era tornato alla maloca cadendo esanime davanti all’entrata.

Continua suor Felicita: «Abbiamo messo Sorino in un’amaca e, con il pick up di fratel Antonio, lo abbiamo portato al punto di salute della missione, dove ho potuto iniettargli del plasma. Intanto ho parlato via radio (l’unico collegamento che si aveva con la capitale, nda) con suor Rosa Aurea Longo a Boa Vista e le ho chiesto se poteva mandare urgentemente un aereo. Suor Rosa mi ha detto che tutti gli aerei erano in volo, perché quel mattino, c’erano state diverse emergenze. Bisognava aspettare».

Sciamani

Nel frattempo, c’era stato il passa parola e, verso mezzogiorno, alla missione erano arrivati una quindicina di sciamani (capi spirituali e guaritori, nda) e circa duecento yanomani da tutte le maloche del circondario. Avevano capito che Sorino stava per morire, ed erano venuti per fare il rito sciamanico che accompagna lo spirito del defunto nel mondo degli antenati. Nel mentre, altri uomini si erano armati per andare a caccia del giaguaro.

«Sono andata da tutta questa gente e ho detto loro: “Sorino è ancora vivo, aspettiamo l’aereo e lo mandiamo in ospedale a Boa Vista”. Loro hanno risposto: “No, non può andare in città. È molto grave, abbiamo visto il suo cervello fuori dalla testa, e il giaguaro ne ha mangiato una parte. Ma una persona senza un pezzo di cervello non può vivere”. Dissi loro: “Tutto questo è vero, ma Sorino è ancora vivo e dobbiamo provare a salvarlo”. Ma loro insistettero: “No perché gli spiriti vengono a prenderlo, lui deve dire il suo sì per lasciare il suo corpo e andare con loro. Questo non può succedere fuori dalla foresta”.

Io ero arrivata da poco a Roraima e non capivo questo concetto. Inoltre mi facevo tradurre, perché ancora non parlavo bene la loro lingua.

In tutta questa confusione, gli uomini mi hanno puntato addosso decine di frecce. Io avevo paura e ho iniziato a piangere. Allora, le donne che erano con loro, mi hanno circondata per proteggermi: “Felicita non piangere, non avere paura, loro non ti tireranno le frecce. Sono molto arrabbiati con il giaguaro. Gridano perché non vi capite”».

Suor Felicita riuscì a sottrarsi da quella situazione pericolosa con la scusa di andare a controllare il ferito in infermeria. «Sorino aveva ripreso un po’ di energia grazie alla trasfusione. Mi ha preso la mano e cercava di stringerla, ma non ci riusciva. Ho messo l’orecchio vicino alla sua bocca e lui mi ha sussurrato: “Felicita, tu adesso sei la mia mamma. Loro dicono che io devo andare con gli spiriti, ma io non voglio, fai qualche cosa perché io voglio vivere”.

Dunque mi trovavo in mezzo tra lui, che voleva vivere, e gli altri che volevano mandarlo dagli spiriti».

Nel frattempo, verso le 14, l’aereo era arrivato. Gli yanomami si erano dispersi. Era rimasto solo Kalera, un amico stretto del ferito, che chiese di poterlo accompagnare a Boa Vista. Suor Felicita e la cuoca lo portarono all’aereo e i due partirono.

«Ho quindi cercato la moglie di Sorino, che era andata ad avvisare alcuni parenti a una maloca a tre chilometri da lì. Quando è arrivata le ho detto: “Helena, tuo marito è molto grave e l’ho mandato a Boa Vista in ospedale”. C’era anche la mamma di Sorino con lei e si sono messe a piangere».

«Se lui muore, ti uccidiamo»

Ma quando suor Felicita tornò alla missione trovò una sorpresa: «Il gruppo di Yanomami era di nuovo lì. Mi hanno chiesto: “Felicita dov’è Sorino?” E io: “L’ho mandato a Boa Vista”. “Perché? Non ascolti gli sciamani? Sorino non può morire lontano dalla foresta”. “Perché?”, replicai. “Perché in questo modo il suo spirito non troverà mai casa. L’unica porta per l’aldilà la trova se è in compagnia degli altri spiriti. Ma fuori dalla foresta, nessuno lo può accompagnare. Allora tornerà qui, non troverà la porta e rimarrà a vagare in eterno. Sarà arrabbiato perché non potrà mai riposare e causerà problemi a noi vivi”.

In quel momento mi sono resa conto che avevo fatto una violenza grave alla loro cultura. Avevo invaso una sfera nella quale non sarei dovuta entrare. Quando c’è in gioco la vita, sono loro che devono agire e non gente da fuori.

Allora gli sciamani mi hanno detto: “Entra nella tua casa. Non ti possiamo uccidere adesso perché Sorino non è morto, ma queste frecce le lasciamo qua – hanno piantato diversi dardi davanti a casa -, e se lui morirà, con queste ti uccideremo”.

Io ho risposto: “Va bene”. E sono rimasta sotto questa minaccia. Alcuni giovani si sono fermati a sorvegliare che non uscissi di casa».

Suor Felicita aveva avvisato il pronto soccorso e spiegato la situazione e anche il rischio per la sua vita. I medici erano già pronti e, appena Sorino arrivò, lo operarono per circa quattro ore. Poi, in coma, fu messo in terapia intensiva.

Le suore a Boa Vista decisero di seguire da vicino il ricovero, per cui suor Maria da Silva Ferreira, portoghese, stava con lui di giorno, mentre suor Lisadele Mantoet, italiana, lo vegliava di notte.

Suor Felicita, intanto era in contatto con Boa Vista via radio tutti i giorni per avere notizie.

La richiesta al padre

Fino a quel momento suor Felicita era intervenuta soprattutto come infermiera. «Non avevo pensato molto, avevo agito. Adesso, entrata in casa, sono andata direttamente nella cappella e ho guardato il quadro dell’Allamano. In quel momento ho pensato: “Io ho un padre, è qui”. Ero arrabbiata, avevo tanta paura e tremavo. Ho pensato: “Allamano dimmi una cosa, quando hai fondato questa congregazione, l’hai voluta proprio per i non battezzati? Sapevi che avremmo vissuto tutte queste difficoltà? E in questo momento dove sei? Tu ci sei?”. Quando ho fatto questa domanda ho sentito come una coperta che mi avvolgeva, un calore diverso. Avevo la febbre alta, per lo stress e lo shock.

Allora ho detto: “Ascolta Gesù, per intercessione di Giuseppe Allamano voglio chiederti solo una cosa. Sorino è andato a Boa Vista, è molto grave. Se lì lo potranno curare, io ti chiedo che guarisca completamente e torni come prima. Se torna con delle menomazioni, come una paralisi, non potrebbe vivere nella foresta come cacciatore e pescatore. Se non guarisce, è meglio che muoia.

E se lui deve morire, chiedo anche la grazia per sopportare questa freccia che mi colpirà”.

Inoltre, mi chiedevo: “È questo davvero il nostro posto di missione? Il nostro carisma? Solo una guarigione completa di Sorino può darci una risposta”.

Questa preghiera l’avrei rifatta ogni giorno senza aggiungere nulla. Ho acceso una candela che avrei mantenuto viva. E sentivo di aver fatto tutto».

Era il 7 febbraio, data di inizio della novena per la festa di Giuseppe Allamano, il 16. A Boa Vista la dedicarono alla guarigione del ferito. Inoltre, suor Maria Costa, superiora della casa, diede una reliquia del fondatore a suor Maria da Silva, che la mise sotto il cuscino di Sorino.

L’imponderabile

Il 16 sera Sorino stava morendo. Tutti gli strumenti davano i parametri vitali prossimi allo zero. Era con lui suor Lisadele che pensò: “Devo sentire suor Maria Costa per organizzare il recupero di suor Felicita, prima che si sappia della morte del paziente”.

Il mattino del 17 arrivò suor Maria e parlarono per organizzare il viaggio a Catrimani e salvare la consorella.

Verso mezzogiorno suor Maria sentì qualcosa di strano. Guardò il malato e lui girò la testa e le disse: “Maria, perché piangi?”. Poi aggiunse: “Ho fame”. Era successo qualcosa di incredibile.

Sorino era molto debole e la ferita non migliorava. Però aveva parlato.

Suor Felicita, saputo del miglioramento, organizzò il viaggio della madre e della moglie di Sorino a Boa Vista, che il 20 febbraio lo raggiusero. Dopo la terapia intensiva, a marzo Sorino fu portato alla casa di cura degli indigeni, sempre a Boa Vista, per la riabilitazione. L’8 maggio rientrò a Catrimani, accompagnato da suor Giuseppina Morelli, l’amministratrice.

«Io ho chiamato tutti i capi e gli sciamani. Qualcuno diceva: “Arrivano solo le ossa”; oppure: “Non sappiamo cosa arriva”. Sono venuti con le loro frecce, armati per la guerra. Poi l’aereo è atterrato. Sorino è sceso piano ed è subito venuto da me. Mi ha detto: “Felicita voglio farti vedere il cammino che ho fatto dall’incidente alla maloca”. C’erano ancora delle tracce e lì ci ha raccontato con precisione la dinamica dell’accaduto».

«Questo popolo è prezioso»

Il medico che aveva operato Sorino ha confermato che la parte di cervello lesa era quella del coordinamento motorio, che avrebbe dovuto rendere impossibile a Sorino camminare e parlare. Non si spiega dunque scientificamente, neppure come il ferito fosse riuscito a camminare fino alla maloca.

«Penso che noi siamo stati strumento di Dio. Sorino sarebbe potuto morire in quel momento, quando è stato attaccato, e invece lo ha salvato. Il Signore voleva dire qualcosa a questa gente e a tutti noi: “Questo popolo è prezioso per me, siete il mio popolo anche se non siete battezzati”».

Sono passati 28 anni e Sorino è ancora vivo. Lui e sua moglie Helena, che non hanno avuto figli, sono stati famiglia per molti bambini yanomami abbandonati, per motivi vari, dei quali le suore si sono occupate. «Almeno quindici», ricorda suor Felicita. Anche Sorino aveva la sua missione.

Nel 1998 gli sciamani convocarono un’assemblea aperta a missionari cattolici e protestanti ed enti governativi. Durante l’incontro uno di loro raccontò il sogno fatto la notte prima (spesso gli yanomami si affidano al sogno per comunicare messaggi): lui saliva una scala lunghissima verso il cielo e in fondo c’era una luce fortissima, più potente di qualsiasi luce mai vista prima. «È quella la luce che ha detto a Felicita di agire come ha fatto, ovvero di mandare Sorino in città – conclusero gli sciamani -. Suor Felicita è uno sciamano di questo spirito, il più potente di tutti».

Marco Bello

Ascolta la testimonianza di Suor Felicita:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=i2e7BYGPCG0?start=64&feature=oembed&w=500&h=281]

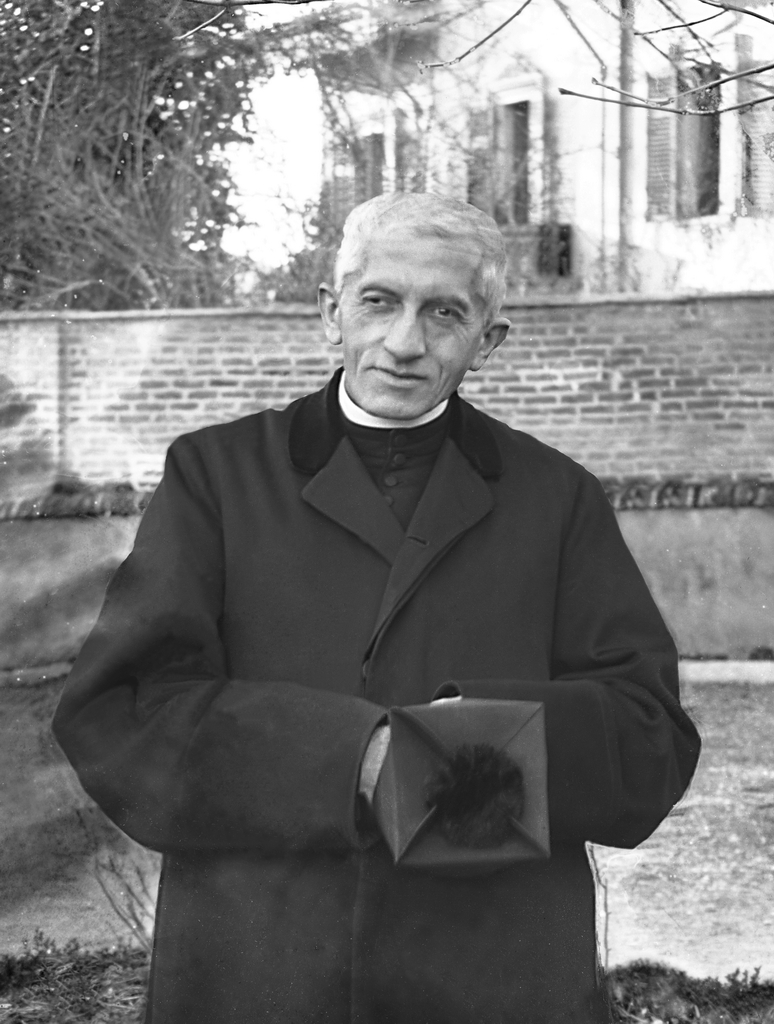

Un cuore grande per tante opere

Giuseppe Allamano, sintesi di una vita esemplare

Un giovane sacerdote della Torino del XIX secolo. Qualcuno capisce i suoi talenti e lo fa diventare formatore. Poi arriva la Consolata e pure Giacomo Camisassa. Infine, non senza difficoltà, la fondazione e la cura di due istituti missionari.

Giuseppe Allamano, quarto di cinque fratelli, nacque il 21 gennaio 1851 a Castelnuovo d’Asti, paese natale di san Giuseppe Cafasso, suo zio, e di san Giovanni Bosco. Rimasto orfano di padre quando non aveva ancora tre anni, crebbe sotto l’influsso determinante della madre Maria Anna Cafasso, sorella del santo, e dello zio, don Giovanni Allamano, fratello del papà.

Terminate le scuole elementari, nell’autunno del 1862 entrò nell’oratorio salesiano di Valdocco, a Torino, dove rimase quattro anni, compiendo gli studi ginnasiali. Qui incontrò il cardinale Guglielmo Massaia che raccontò agli studenti della sua missione in Etiopia. Sentendosi chiamato al sacerdozio diocesano, lasciò Valdocco, per entrare nel seminario di Torino. La sua decisione di entrare nel seminario diocesano incontrò un inatteso ostacolo in famiglia. Furono i fratelli, non la mamma, a opporsi, non perché fossero contrari alla vocazione sacerdotale, ma perché volevano che prima frequentasse il liceo pubblico. Il giovane Giuseppe, convinto com’era, ebbe una sola risposta per i fratelli: «Il Signore mi chiama oggi… non so se mi chiamerà ancora fra due o tre anni».

Così nel 1866 entrò nel seminario. Fin dal primo anno si manifestò la fragilità fisica che sarebbe perdurata tutta la vita, mettendola più volte in pericolo. Il periodo di preparazione al sacerdozio fu molto positivo.

Formatore di preti

Ricevuta l’ordinazione sacerdotale il 20 settembre 1873, Allamano avrebbe desiderato darsi al ministero pastorale, ma fu destinato alla formazione dei seminaristi, prima come assistente (1873-1876), poi come direttore spirituale del seminario maggiore (1876-1880). Quando l’arcivescovo monsignor Lorenzo Gastaldi gli comunicò la destinazione, lui balbettò rispettosamente un’obiezione: «La mia intenzione era di andare vicecurato e poi forse parroco in qualche paesello». Ed ecco la benevola risposta: «Volevi andare parroco? Se è solo per questo, ecco, ti do la parrocchia più insigne della diocesi: il seminario!». Come educatore di candidati al sacerdozio, si distinse per la fermezza nei principi e la soavità nel chiederne l’attuazione.

In questo compito, gli furono unanimemente riconosciute ottime qualità che lo resero un vero «maestro nella formazione del clero». Proseguì nello stesso tempo gli studi, conseguendo la laurea in teologia presso la facoltà teologica di Torino (30 luglio 1876), e l’abilitazione all’insegnamento universitario (12 giugno 1877). In seguito, fu nominato membro aggiunto della facoltà di diritto canonico e civile, e ricoprì pure la carica di preside in ambedue le facoltà.

Arriva la Consolata

Nell’ottobre 1880 fu nominato rettore del santuario della Consolata di Torino. Da allora fino alla morte, la sua attività si svolse sempre all’ombra del santuario mariano dell’archidiocesi. Anche questa nuova destinazione costò molto ad Allamano, sacerdote di appena 29 anni. Più tardi, lui stesso riferì la conversazione con l’arcivescovo: «Ma monsignore, io sono giovane», disse con confidenza filiale, ricevendo questa risposta paterna e incoraggiante: «Vedrai che ti vorranno bene lo stesso. È meglio giovane, se fai degli sbagli hai tempo a correggerli».

Si associò come primo collaboratore il sacerdote Giacomo Camisassa, che aveva conosciuto e apprezzato in seminario quando era direttore spirituale. Lo invitò scrivendogli parole che lasciano intravedere il progetto pastorale: «Veda, mio caro, faremo d’accordo un po’ di bene, e procureremo di onorare col Sacro Culto la cara nostra madre Maria Consolatrice». La loro fraterna collaborazione sacerdotale sarebbe durata tutta la vita, nel rispetto vicendevole del ruolo di ciascuno e nella condivisione di ideali. Possiamo constatare il mirabile esempio di amicizia e di collaborazione apostolica tra questi due sacerdoti, oltre che dalle opere realizzate insieme, anche dalle parole che Allamano ebbe a dire dopo la morte del Camisassa: «Era sempre intento a sacrificarsi, pur di risparmiare me»; «Con la sua morte ho perso tutte e due le braccia»; «Erano 42 anni che eravamo insieme, eravamo una cosa sola»; «Tutte le sere passavamo nel mio studio lunghe ore…»; «Abbiamo promesso di dirci la verità e l’abbiamo sempre fatto».

Il santuario, fatiscente materialmente e decaduto spiritualmente, sotto la direzione di Giuseppe Allamano riprese vita. Con l’attiva collaborazione del Camisassa, lo trasformò in un gioiello d’arte, splendente di marmi e d’oro, come si presenta tutt’oggi. Ne curò l’attività pastorale, liturgica e associativa. Poco per volta il santuario divenne centro di spiritualità mariana e di rinnovamento cristiano per la città e la regione. Allamano vi contribuì anche con il carisma di cui fu dotato da Dio di consigliare e confortare. Persone di ogni ceto sperimentarono, infatti, i segreti della sua mente illuminata e del suo grande cuore.

I talenti

Come ebbe ad osservare il cardinale Jean-Marie Villot, Allamano divenne «punto di riferimento per quanti vedevano in lui il sacerdote vero, che sembrò investito di una missione provvidenziale per una diocesi come Torino: la missione di consigliare e dirigere, incoraggiare e ammonire, ridare alle anime con la grazia del sacramento della confessione la gioia e la pace della ritrovata amicizia con Dio, esortare a ogni opera apostolica».

Oltre a essere rettore del santuario della Consolata, Allamano era anche rettore del santuario di Sant’Ignazio, presso Lanzo Torinese, con annessa una casa per esercizi spirituali. Questo centro di spiritualità era molto famoso, avendo predicato in esso per tanti anni lo zio don Giuseppe Cafasso. Qui Allamano trovò un campo privilegiato per la formazione dei sacerdoti e dei laici attraverso gli esercizi spirituali. Come testimoniò un suo stretto collaboratore, il canonico G. Cappella: «Volle sempre dirigerli personalmente, e mentre li dirigeva voleva pure farli, perché diceva: “Non voglio solo essere cascata, che dà agli altri, ma anche conca per ricevere le grazie del santo ritiro” […]».

Con l’obiettivo di dare un modello specialmente ai sacerdoti, raccolse memorie su Cafasso, ne pubblicò la vita e gli scritti, e ne intraprese la causa di canonizzazione, che portò fino alla beatificazione, il 3 maggio 1925. Lo confidò candidamente lui stesso: «Ho introdotto questo processo, posso dire, non tanto per affezione o parentela, quanto per il bene che può produrre l’esaltazione di quest’uomo, affinché quelli che leggeranno le sue virtù, divengano bravi sacerdoti, bravi cristiani e voi bravi missionari».

Nel 1882 Giuseppe Allamano ottenne la riapertura del Convitto ecclesiastico (biennio di formazione in pastorale per il clero in preparazione del lavoro nelle parrocchie, ndr) e lo diresse fino alla morte. Ebbe molto a cuore la formazione spirituale, intellettuale e pastorale dei giovani sacerdoti, aggiornandola alle nuove esigenze. Inculcò soprattutto il fine ultimo della vocazione sacerdotale: la salvezza dei fratelli.

Visione e comunicazione

Giuseppe Allamano era coinvolto, inoltre, direttamente o indirettamente, in tante altre opere apostoliche. Fu canonico della cattedrale, membro di commissioni e comitati, superiore religioso delle Visitandine e delle Suore di San Giuseppe. Intensa fu la sua opera in occasione di varie celebrazioni di anniversari e durante la Prima guerra mondiale per l’assistenza ai profughi, ai sacerdoti e seminaristi che prestavano servizio militare.

Allamano seppe collaborare con le più svariate forme di apostolato, come testimonia il canonico Baravalle che viveva con lui al santuario: «Le forme più moderne dell’apostolato cattolico, come quello della buona stampa, […] non solo erano da lui tenuti in molta considerazione e molto apprezzati, ma largamente aiutati con somme di denaro, che a quei tempi erano abbastanza vistose». In particolare, Allamano sostenne il giornalismo cattolico non solo quando era più giovane, nel pieno del suo apostolato, ma sempre, fino alla morte. Ebbe un ruolo di ispirazione e incoraggiamento pure nella fondazione del quotidiano cattolico francese «La Croix», il cui fondatore, padre Paul Bailly, nel 1883 sostò al Santuario della Consolata. Nel 1899 fonda il mensile «La Consolata», che nel 1928 dà origine a «Missioni Consolata».

Missione

Animato da questo intenso zelo apostolico, unito a un vivo senso della missione della Chiesa, Allamano allargò i suoi orizzonti al mondo intero. Sentì l’urgenza del mandato di Cristo di portare a tutti il Vangelo. Trovava innaturale che nella sua Chiesa, feconda di tante istituzioni di carità, ne mancasse una dedicata unicamente alle missioni. Decise di rimediarvi. In questo modo avrebbe aiutato coloro che erano animati dall’ideale missionario a realizzarlo e avrebbe avuto modo di suscitarlo in altri. La fondazione dell’istituto dei missionari non sorse all’improvviso nella sua mente; maturò nel suo spirito attraverso una lunga preparazione spirituale e non si attuò che superando grandi prove e contraddizioni. Non ci sono dubbi che il cammino della fondazione è stato impegnativo e faticoso per Giuseppe Allamano, già così occupato nel Santuario, nel Convitto, a Sant’Ignazio e per la causa del Cafasso.

Nel 1891 gli sembrò giunto il momento di attuare il suo progetto di fondare un istituto missionario per sacerdoti e fratelli laici, ma lo potrà realizzare soltanto con l’ascesa alla cattedra di San Massimo del cardinale Agostino Richelmy, suo compagno di seminario e amico. In lui trovò condivisione piena di ideali e sostegno. Gli indugi furono rotti definitivamente da un intervento della Provvidenza. Nel gennaio 1900, una malattia contratta assistendo una povera donna in una soffitta ghiacciata, lo portò in fin di vita. La guarigione, ritenuta un miracolo della Consolata, fu per lui il segno che l’istituto si doveva fondare. L’anno seguente, il 29 gennaio 1901, nacque l’Istituto Missioni Consolata. La motivazione profonda della fondazione va cercata nel suo stesso spirito. Padre Lorenzo Sales, il suo primo biografo e figlio affezionato, affermò che la radice della fondazione sta nella santità di Allamano, il quale spiegava: «Non avendo potuto essere io missionario, voglio che non siano impedite quelle anime che desiderano seguire tale via». Ci furono poi delle ragioni contingenti, concrete che influirono a dare inizio all’opera, quali il desiderio di continuare la missione del cardinale Massaia, come pure lo spirito missionario e le insistenze di alcuni sacerdoti convittori.

L’8 maggio 1902 partirono per il Kenya i primi quattro missionari, due sacerdoti e due laici, seguiti a dicembre da altri quattro. Ben presto, vista la necessità della presenza femminile nelle missioni, Allamano ottenne dai superiori del Cottolengo alcune suore Vincenzine, che affiancarono i Missionari della Consolata in Kenya, a partire dal 1903.

Giuseppe Allamano, dietro insistenza del neoeletto vicario apostolico, Filippo Perlo (uno dei primi quattro e figura fondamentale nell’istituto, ndr), d’accordo con il suo arcivescovo e confortato dal parere del cardinale Girolamo Gotti, prefetto di Propaganda Fide, e da quello del Papa Pio X, il 29 gennaio 1910 diede inizio all’Istituto delle Missionarie della Consolata.

Ai suoi figli e figlie dedicò le cure più assidue, attraverso contatti personali, lettere, incontri formativi. Convinto che alla missione si deve dare il meglio, ebbe di mira la qualità più che il numero. Voleva evangelizzatori preparati, «santi in modo superlativo», zelanti fino a dare la vita. Il suo motto era: «Prima santi, poi missionari», intendendo il «prima» non in senso temporale, ma come valore prioritario e assoluto.

Intorno al 1912 si fa promotore dell’istituzione di una Giornata missionaria mondiale, celebrata poi dal 1926. Per lui, sacerdote diocesano, la missione era dimensione essenziale della Chiesa.

Giuseppe Allamano morì il 16 febbraio 1926 presso il santuario della Consolata e fu beatificato il 7 ottobre 1990 da Giovanni Paolo II. Il 20 ottobre sarà canonizzato da papa Francesco e dichiarato ufficialmente Santo.

*rielaborazione di testi di Francesco Pavese,

a cura di Marco Bello

I 10 comandamenti di Allamano

Dieci «comandamenti» sono stati scritti da monsignor Luis Augusto Castro Quiroga (missionario della Consolata colombiano) e ci offrono una sintesi del pensiero di Giuseppe Allamano. Si tratta di un distillato di consigli e insegnamenti ai suoi missionari e missionarie, ma validi e utili per chiunque.

- Cercate solo Dio e la sua volontà.

- Innalzatevi sulle idee limitate che predominano nell’ambiente.

- Amate una religione che vi promette un’altra vita, ma che vi rende più felici sulla terra.

- Scegliete la mansuetudine come cammino di trasformazione.

- Trasformate l’ambiente (le strutture), non solo gli uomini.

- Siate conca, non canale, con i beni spirituali; canale e non conca con i beni materiali.

- Fate bene il bene, ma senza fare rumore.

- Non dite mai non tocca a me.

- Prima di tutto, santi.

- Siate forti, virili ed energici nella missione.

Per una presentazione di questi «comandamenti», leggi «Pillole Allamano», di padre Ugo Pozzoli, pubblicate su MC nel 2014.

![]()

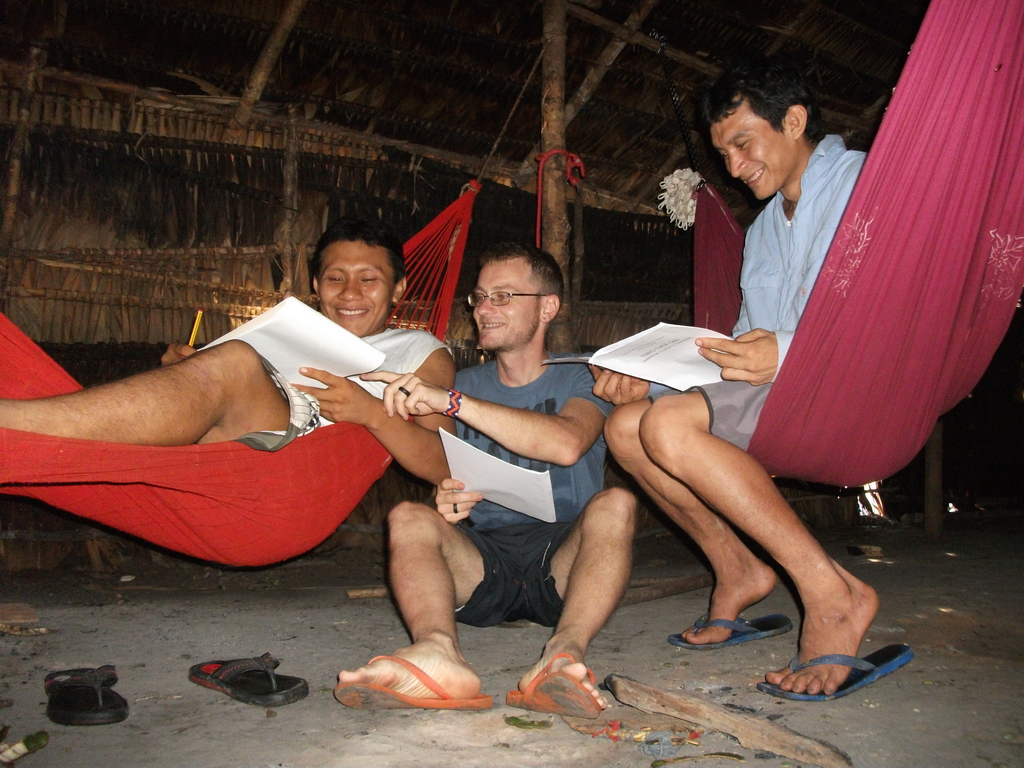

L’arte dell’incontro

Il metodo missionario della Consolata

Per raggiungere obiettivi concreti occorre un metodo di lavoro. I missionari e le missionarie della Consolata ne hanno elaborato uno. Si tratta di una trasposizione del metodo di Allamano basato su quattro pilastri fondamentali.

Il modo in cui una persona svolge le sue attività decide se avrà successo o meno. Una cosa è sapere bene cosa fare, avere l’energia e l’intelligenza per farlo, un’altra cosa è avere la strategia giusta per raggiungere un determinato obiettivo. Stiamo parlando di «un metodo», ovvero di una procedura particolare per realizzare qualcosa. Una metodologia chiara è necessaria ogni volta che si realizza un progetto, perché fornisce un approccio strutturato al lavoro, garantisce l’affidabilità del modo di lavorare e migliora le conoscenze in quel particolare campo.

Un metodo missionario

Questo spiega il motivo per cui i primi missionari della Consolata avevano bisogno di un buon metodo per fare qualche passo avanti nell’evangelizzazione del Kenya. Il fondatore li aveva avvertiti di non aspettarsi risultati rapidi. Infatti, aveva detto loro di evitare la tentazione di pensare che le cose sarebbero state facili o che i risultati sarebbero stati immediati. Dovevano prendersi il tempo necessario per fare dei piani, attuarli gradualmente e valutarli senza fretta. In realtà, quello che oggi chiamiamo metodo missionario della Consolata, è un’attualizzazione del metodo pedagogico di Giuseppe Allamano. Questo prevedeva «l’incontro», «la creazione di relazioni» e «lo scambio produttivo reciproco». In una parola, possiamo chiamare quel metodo missionario «incontro».

Il fondatore era un padre per i suoi missionari: amava intensamente ciascuno di loro, tanto da lasciare un ricordo indelebile fin dal primo contatto. Su questo punto le testimonianze dei primi missionari sono concordi: ognuno di loro si è sentito compreso e amato dal fondatore, con l’irripetibile creatività dell’amore.

Le sue relazioni e il suo metodo pedagogico erano animati e incentrati su un dialogo fiducioso e amorevole. Aveva rapporti stretti con i singoli missionari e missionarie, ma anche con le comunità (seminario minore, seminario maggiore, novizi). Era in contatto con chi era vicino e con chi era lontano. Mentre alcuni missionari erano in Africa, altri erano nell’esercito e altri ancora erano alla Casa Madre. Allamano seguiva, formava e dirigeva anche altri gruppi che erano sotto la sua cura pastorale. Questo stretto contatto con la gente è ciò che ha ispirato e costituito il metodo che i missionari hanno usato nella missione.

Contatto

Utilizzando i consigli che Giuseppe Allamano dava dall’Italia, i missionari in Africa si impegnarono in lezioni di catechismo nei villaggi, nell’insegnamento delle cose elementari nelle scuole all’aperto (le lezioni si facevano sotto gli alberi), nella visita ai villaggi per socializzare e creare relazioni con la gente, e infine nell’assistenza ai malati. Questo è ciò che è stato conosciuto come il «metodo dei Missionari della Consolata». Come si vede, era piuttosto particolare. Implicava un grande contatto con la gente. Proprio come aveva dimostrato personalmente Allamano nel suo lavoro a Torino, i missionari e le missionarie dovevano relazionarsi strettamente con le persone. Era l’unico modo per conoscere i loro bisogni, approfondire le loro aspettative, scoprire le loro paure, creare un legame di fiducia, ecc. Sebbene i Missionari della Consolata fossero accusati da altri istituti missionari di dedicarsi a pratiche «mondane» invece che a «salvare le anime», il metodo missionario della Consolata era certamente efficace. Non si sarebbe potuto evangelizzare persone che non comprendevano. Questo metodo ha dato grandi risultati e frutti duraturi nell’evangelizzazione, nella fondazione e nel servizio della Chiesa in Africa, in primo luogo per la validità intrinseca del metodo stesso, e in secondo luogo per la dedizione e lo spirito di coloro che lo hanno attuato, sotto la saggia guida del fondatore. Questo è un altro modo per dire che un metodo da solo non basta. Coloro che lo mettono in pratica devono essere seri e dediti al loro lavoro. In altre parole, non si può separare il lavoro da svolgere, il metodo da utilizzare e il carattere (e la personalità) di coloro che devono svolgere il lavoro.

Quattro pilastri

Il metodo missionario della Consolata aveva e ha quattro elementi chiave. In primo luogo, richiedeva l’apprendimento della lingua locale del popolo. Ancora oggi, la lingua è la chiave di ogni società. Conoscere la lingua facilita molte cose, elimina inutili conflitti e incomprensioni e crea una base credibile per qualsiasi impegno. Consapevoli di ciò, i primi missionari della Consolata si sono assicurati di essere in grado di comunicare con la popolazione locale. Secondo elemento: il metodo esige il rispetto della cultura delle popolazioni locali. I missionari hanno subito scoperto che dovevano amare la cultura dei Kikuyu e dei Meru. Questo significava essere disposti a mangiare cibo locale ogni volta che era necessario e, più in generale, a trattare le persone con rispetto. Consapevoli che non avrebbero potuto evangelizzare qualcuno che li vedeva come colonialisti, i missionari della Consolata hanno imparato a rispettare le diverse culture. Il terzo elemento: l’ambiente familiare. Giuseppe Allamano ha sempre parlato di «spirito di famiglia». Si assicurava sempre di far sentire a casa il suo interlocutore. Questo era il suo segreto. Le persone si sentivano felici, rilassate e amate in sua presenza. Allo stesso modo, come parte della loro strategia di evangelizzazione, i Missionari della Consolata facevano in modo che la gente si sentisse parte di una più grande famiglia di Dio.

Quarto e ultimo punto del metodo dei Missionari della Consolata: trasformare il paese, non solo attraverso l’insegnamento religioso, ma anche formando la popolazione all’agricoltura, all’allevamento del bestiame e alle abilità manuali. Come avrete notato, la strategia (o metodo) dei missionari della Consolata in Africa (e poi in America Latina e Asia) rispecchia lo stile di vita di Giuseppe Allamano. Egli credeva che l’opera di una persona riflettesse sé stessa. Questo spiega perché è vero che il metodo pedagogico di Allamano, che è la spina dorsale del metodo missionario della Consolata, era finalizzato alla santità. Non si trattava solo di fare ripetutamente un’azione per farla apparire come una strategia o un fatto. Si trattava di presentare sé stessi in qualsiasi cosa si facesse.

Jonah Mulwa Makau

![]()

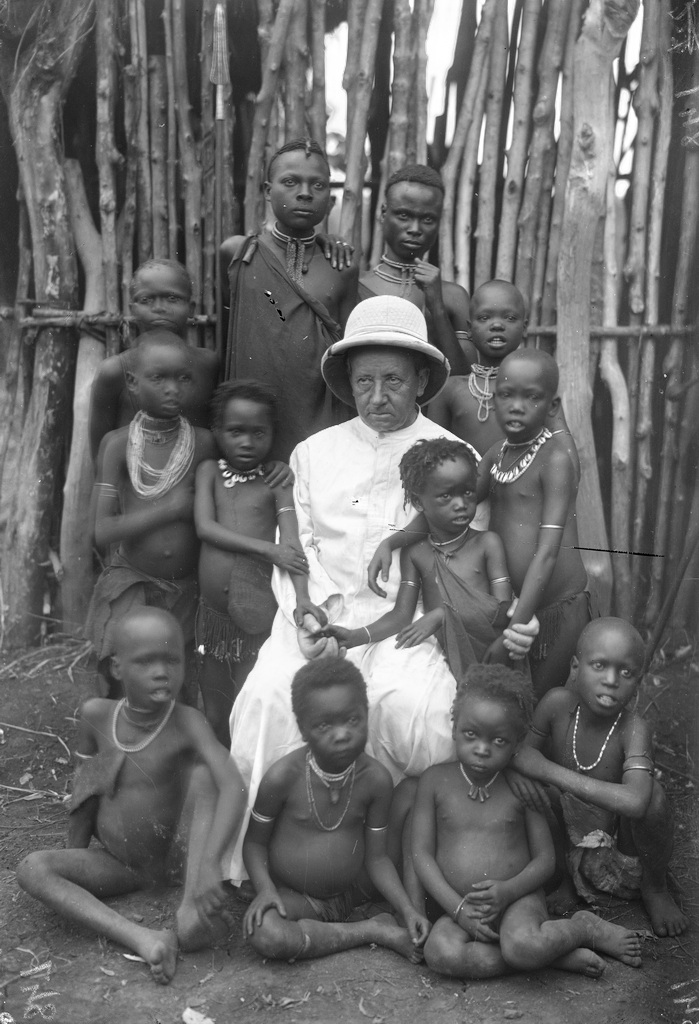

«Un albero gigantesco»

Giro del mondo con le missionarie e i missionari della Consolata

Un sogno, una volontà che diventa progetto. Tanto impegno e preghiere. E poi arrivano le condizioni favorevoli. Così Giuseppe Allamano ha fatto partire da Torino i primi quattro missionari. Oggi, dopo 122 anni, è una presenza in 4 continenti.

La mattina dell’8 maggio 1902 Giuseppe Allamano accompagna i primi quattro missionari della Consolata alla stazione di Porta Nuova, a Torino. Sono i sacerdoti Tommaso Gays, Filippo Perlo e i fratelli Luigi Falda e Celeste Lusso. Le cronache dicono che, dopo aver impartito loro la sua benedizione, Allamano si allontana rapidamente, per non mettersi a piangere. Giacomo Camisassa, invece, come previsto, prende il treno con loro, e li accompagna fino a Marsiglia dove si imbarcano il 10 maggio alla volta di Zanzibar. Lì arrivano diciotto giorni dopo. I quattro sono accolti dal vicario apostolico, lo spiritano monsignor Emil August Allgeyer e dal console italiano, il cavaliere Giulio Pestalozza. I «nostri» sono presi in carico dai padri Spiritani. Padre Filippo Perlo, in una delle prime lettere racconta: «[…] il 28 maggio al levar del sole comparve in vista l’isola di Zanzibar. L’impero dei monsoni è cessato d’un tratto e il mare è calmo. Impressionati ancora dalle deserte e bruciate sponde del canale di Suez e dalle rocche brulle e cupe del capo Guardafui, restiamo ammirati e confortati dallo splendore e ricchezza di vegetazione di Zanzibar» (cfr. La Consolata, settembre 1902).

Da Zanzibar, il 6 giugno, vanno in nave a Mombasa, e da lì in treno fino a Nairobi (14 giugno). Sono sempre accompagnati da monsignor Allgeyer, che sarà con loro fino alla destinazione finale.

La scelta del villaggio di Tuthu (del capo Karoli o Karuri che aveva richiesto missionari per costruire la prima scuola), nel centro del Kikuyu a oltre 2000 metri di altitudine, come prima missione dei quattro della Consolata è dettata da necessità e opportunità. La necessità di avere missionari cattolici nella nuova provincia, il fatto che monsignor Allgeyer non ha abbastanza personale.

La carovana parte per il Kikuyu il 20 giugno, giorno della Consolata. Oltre al vicario apostolico, ne fa parte il padre Hemery, anch’esso spiritano, che parla un po’ della lingua locale. In treno fino a Naivasha (la ferrovia Mombasa-Kampala è in costruzione), poi a piedi, il gruppo si dirige a Nord Est, passando attraverso le montagne dell’Aberdare dove i missionari soffrono il freddo. Arrivano a destinazione la sera del 28 giugno.

«L’indomani celebriamo la santa messa […]: è l’inaugurazione della Missione della Consolata che si impianta nel Kikuyu, a circa due giornate di viaggio dalla base del monte Kenya a 2050 metri sul livello del mare. Sarà la più alta missione del vicariato di monsignor Allgeyer», scrive ancora Perlo nei suoi diari.

Questa è la storia dell’inizio delle «missioni della Consolata» nel mondo.

Da lì, nel 1916 comincia l’avventura in Etiopia, tre anni più tardi è la volta del Tanzania, e nel 1926, anno della morte del fondatore, l’apertura ufficiale della missione in Mozambico.

Il salto continentale nelle Americhe avviene nel 1937, in Brasile, inizialmente a scopo di animazione vocazionale, e nel 1946 in Argentina e via di seguito. L’Istituto Missioni Consolata (Imc) arriva in Asia nel 1988, con l’apertura in Corea del Sud.

Centoventidue anni dopo

Oggi i missionari e le missionarie della Consolata sono presenti in 33 Paesi di quattro continenti: Africa (14 Paesi), Americhe (9 Paesi), Asia (5) ed Europa (5). E se i primi missionari erano perlopiù piemontesi, adesso si contano 904 missionari di 25 nazionalità e 474 missionarie di 15 nazionalità.

Una presenza importante, multietnica e multiculturale, diffusa nel mondo, ma soprattutto in presa diretta con i popoli e le genti emarginati o di frontiera. Abbiamo voluto fare un ideale giro del pianeta per raccogliere alcune brevi riflessioni di missionari e missionarie della Consolata del 2024 per unirle idealmente a tutte le vite spese per la missione dalla fondazione dei due isituti in poi.

Padre Francesco Bernardi, missionario italiano in Tanzania

L’attualità del messaggio di Giuseppe Allamano è l’audacia, che è più del coraggio. San Paolo, missionario, usa il termine greco «parresia».

Giuseppe Allamano è un audace. Lo è stato fin da ragazzo. Giuseppe studia nell’Oratorio di don Giovanni Bosco. Ma il 16 agosto 1866 pianta in asso il suo maestro e se ne va, insalutato ospite. È domenica, giorno per recarsi in chiesa e non per scappare. Poi, è solo un ragazzo di 15 anni. Ma è un audace, contro il suo carismatico educatore.

Padre Igino Tubaldo (storico di Giuseppe Allamano) insinua che c’era troppo rumore nell’oratorio. Così Giuseppe fugge, perché «il rumore non fa il bene, e il bene non fa rumore». Questo è Allamano.

Lavoro in Tanzania e ritengo che necessiti di maggiore audacia missionaria. Ma non solo questo Paese.

Il 2 settembre 1908 il fondatore scriveva a fratel Benedetto Falda, missionario in Kenya: «La nostra Missione andrà innanzi e prospererà, perché è opera di Dio e di Maria Consolata. Passeranno gli uomini… cadranno pure alcune foglie, ma l’albero benedetto dal Santo Padre prospererà e verrà un albero gigantesco. Io ne ho prove prodigiose in mano».

Oggi i missionari e le missionarie della Consolata costituiscono «un albero gigantesco», grazie alla Consolata, come pure grazie agli italiani e ai marocchini, ai boliviani e ai colombiani, ai mongoli e ai coreani, alla gente di Taiwan nonché a quella del Kazakistan, grazie a uomini e donne che si spendono in 33 nazioni del mondo.

La missione è da viversi in «unità di intenti» fra tutti, nonostante le difficoltà.

Sono parole dell’audace san Giuseppe Allamano.

Padre Daniele Giolitti, missionario italiano in Mongolia

L’attualità del messaggio di Giuseppe Allamano, a partire dalla mia esperienza missionaria in Mongolia e in Italia, mi pare di poterla riassumere come un preciso stile missionario, improntato su tre principali caratteristiche: profondità nelle relazioni, forte spiritualità e lavoro manuale.

La missione, secondo lo stile «allamaniano», richiede una profonda dedizione e preparazione per incontrare persone e culture talvolta molto diverse dalla nostra. Per far questo occorre coltivare una spiritualità fatta di preghiera e di meditazione della Parola di Dio. Inoltre, per costruire ponti di pace e di dialogo, più che mai urgenti in questa nostra epoca, Giuseppe Allamano voleva che i suoi missionari «si sporcassero le mani», cioè che, come ha fatto lui, ci impegnassimo nella promozione umana e nei progetti di sviluppo.

La proclamazione di Allamano santo mi fa pensare al suo motto più famoso che ha lasciato a noi missionari: «Prima santi, poi missionari». Lui è stato davvero un grande santo e forse un precursore dei tempi: dalla sua profonda esperienza spirituale al Santuario della Consolata di Torino e dal suo grande impegno sociale, è nata l’idea della missione in tutto il mondo, fatta di contemplazione nell’azione. In Mongolia questa dimensione contemplativa è molto sentita, a contatto con religioni antiche quali il buddhismo e lo sciamanesimo.

Nella capitale mongola Ulaanbaatar, con gli altri missionari, pensiamo di vivere il grande momento della canonizzazione del nostro fondatore facendo conoscere la sua figura nelle quattro parrocchie della città, organizzando momenti di preghiera con la gente e traducendo in lingua mongola una sua breve biografia. Infine, però, penso che il modo migliore per viverlo sia quello di mettere in pratica ciò che lui stesso ha vissuto: un’esperienza di Dio che si estende a tutto il mondo. Questo è Vangelo. Questa è missione.

Suor Nadia Leitner, missionaria argentina in Bolivia

Nel 2016 sono arrivata per la prima volta a Vilacaya, in Bolivia, come prenovizia, una giovane donna che stava appena iniziando a conoscere il carisma, la missione ad gentes e tutta la sua ricchezza. I miei occhi cominciavano ad aprirsi, io nascevo al mondo missionario. L’impatto culturale e le sfide spaventavano le mie scelte, ma il sogno della missione e di poter condividere la vita mi dava la forza di continuare a camminare. Ed è stato così che durante gli anni di formazione mi sono lasciata riempire dal carisma e incoraggiare a svuotarmi per vivere la volontà di Dio.

Vivere oggi il tempo di santità, come missionaria della Consolata a Vilacaya, mi chiede di lasciare le mie idee per aprirmi all’incontro reale con gli altri. Mi trovo di fronte a una realtà missionaria impegnativa, ed è qui che il carisma acquista forza e coraggio e trova il suo spazio per insegnarmi a vivere in modo creativo il processo di inculturazione, di promozione umana e di ascolto. Mi rende chiaro che non cammino da sola, ma, come voleva Allamano, in famiglia, in comunità.

La santità di Giuseppe Allamano è una grande gioia e un orgoglio, ma è anche un invito concreto a vivere in fedeltà e in profondità il mio essere missionaria della Consolata, a camminare ogni giorno verso la mia santità.

Padre Oscar Liofo Tongombe, missionario congolese in Brasile

Lavoro nella diocesi di Roraima, nella città di Boa Vista, dove sono vicario parrocchiale.

Per me il messaggio di Giuseppe Allamano è la consolazione del popolo di Dio, soprattutto nella situazione che sta vivendo lo stato di Roraima con le migrazioni e la lotta delle popolazioni indigene. Portare consolazione significa avere uno zelo missionario nel servire i nostri fratelli e sorelle e nel lavorare per la promozione della vita umana.

La canonizzazione del fondatore è una grazia per tutto l’istituto e per tutta la Chiesa e rafforza ulteriormente la missione e la presenza dell’Imc in Amazzonia, poiché il miracolo è avvenuto proprio qui. È un momento di grande riflessione e meditazione sulla chiamata missionaria. Questo evento ha ulteriormente incoraggiato i missionari e la Chiesa a non rinunciare a quest’opera di consolazione. Penso che dovremmo vivere questo momento con devozione, preghiera e anche grande gioia.

Ivo Lazzaroni, missionario laico italiano in Congo Rd

Il messaggio di Giuseppe Allamano, sempre attuale e ricco di virtù cristiane, mi invita a cercare ogni giorno la qualità nell’essere e nel servizio missionario che svolgo nel nostro ospedale Notre Dame della Consolata di Neisu. La qualità nel migliorare la vita di chi mi circonda ogni giorno, nel fare bene il bene, la pazienza, e lo sforzo di vivere seriamente e umilmente ogni attimo della giornata.

Vivere questo messaggio è una sfida a livello personale, è vivere il Vangelo. Per me è la manifestazione della condivisione, della solidarietà umana, un cammino di fraternità che non conosce limiti e frontiere. A maggior ragione in un contesto di povertà economica come l’ospedale, dove la gran parte dei nostri pazienti fa fatica a pagarsi le medicine. Con la nostra presenza, cerchiamo di vivere questo messaggio, la vicinanza a chi soffre, e di curare i malati non solo con cure di qualità, ma con la consolazione, formando il nostro personale, più con l’esempio che con le parole.

Un altro aspetto fondamentale che sto vivendo, del messaggio di Allamano è la fiducia totale nella Provvidenza. In tutti questi anni di missione vivo e sperimento l’aiuto ricevuto da molti, per migliorare la qualità di vita di tante persone che incontro ogni giorno.

La canonizzazione mi fa pensare ai miei genitori, a mia mamma, ottantacinquenne e con una devozione particolare per Allamano, alla sua vita semplice e piena di sacrifici, alla sua pazienza e ricerca di una qualità di vita migliore per noi figli, al suo fare il bene nel silenzio.

Penso che la canonizzazione del fondatore possa trasmettere a ognuno di noi una forza spirituale maggiore, nel vivere il suo messaggio per essere d’esempio a quanti ci circondano nella ricerca continua di fare bene il bene.

Suor Emma Piera Casali, missionaria italiana in Mozambico e Guinea-Bissau

Per me Giuseppe Allamano è un ammirabile missionario. Anche se non ha avuto la gioia di lavorare direttamente in missione, ha saputo offrire ai suoi missionari e missionarie una metodologia valida, feconda, dallo sguardo aperto alle sfide e allo sviluppo in ogni tempo, in armonia con le diverse realtà che incontriamo nel nostro mondo.

Lui voleva che le sue missionarie vivessero in intima comunione con Cristo, Figlio e primo missionario del Padre, che dessero priorità alla testimonianza di vita, all’ascolto, alla preparazione della persona, alla conoscenza della realtà per programmare e valutare insieme, in comunione e unità d’intenti.

Nei miei sessanta anni di vita missionaria, ho sperimentato la fecondità della sua metodologia quando sapevo sedermi accanto al fratello o la sorella in attento ascolto e interessamento, dimostrando che in quel momento la cosa più importante era la sua storia, i suoi problemi e per questo nasceva la fiducia, la confidenza e il desiderio sincero di conoscersi.

Quando nella catechesi, negli incontri di formazione, ho cercato di far precedere all’annuncio di Gesù Cristo la conoscenza, i desideri, i progetti, le reazioni delle persone, ho toccato con mano la validità e l’efficacia di tale metodologia. Questo metodo anche oggi è attuale: il mondo moderno non ha fame e sete di bravi predicatori, ma bensì di autentici testimoni.

Vivendo e applicando questa metodologia nella mia vita missionaria ho potuto vedere come il Signore, per mezzo nostro, trasforma l’ambiente e il cuore delle persone.

Padre Marcos Sang Hun Im, missionario coreano in Argentina

Come sappiamo, Giuseppe Allamano aveva il sogno di andare in missione, ma a causa della sua salute non ha potuto realizzarlo. Invece di rinunciare a sognare, ha conservato il desiderio nel suo cuore ardente. Con il passare del tempo, il Signore gli ha proposto un altro modo per realizzarlo: inviare altri in missione. Secondo l’esperienza della vita missionaria, non sempre possiamo realizzare tutto ciò che vogliamo o avere il successo che speriamo. Per questo a volte siamo delusi di non vedere subito i frutti dei nostri sforzi. La testimonianza di Allamano ci dice chiaramente che il lavoro missionario è opera del Signore. Egli ne è il soggetto e il protagonista, mentre noi siamo solo dei servitori. Se il nostro sogno coincide con quello del Signore, Egli lo realizzerà a tempo debito secondo la sua via attraverso tutto il nostro essere. Attendere i tempi del Signore con pazienza e fiducia è il messaggio importante di oggi.

Normalmente la gente ha sentito il nome del nostro fondatore citato dai Missionari della Consolata. Anche io l’ho sentito per la prima volta quando ho contattato un animatore vocazionale. Adesso, grazie alla canonizzazione, il suo nome si è diffuso di più e veniamo cercati da luoghi dove non siamo mai stati, da chi vuole conoscere la sua vita. Così il mondo non solo vuole conoscere il nuovo santo, ma desidera anche conoscere i suoi figli, che sono missionari. Questo è un grande momento per noi per dare testimonianza, incoraggiare e ricordare la vocazione missionaria.

Padre José Fernando Flórez Arias, missionario colombiano in Amazzonia

La spiritualità dei Murui-Muina (popolo nativo dell’Amazzonia) dice che il futuro è alle spalle e il passato davanti, e anche se sembra strano, ha una sua logica: quello che è successo lo vediamo (è davanti) quello che non è successo non lo vediamo (è dietro). In questa prospettiva, camminiamo in avanti per trovare le radici che oggi rendono possibile la santità del nostro fondatore. Radici che hanno a che fare con il territorio in cui Giuseppe Allamano ha voluto manifestare la sua santità, territorio sacro chiamato Panamazzonia, condiviso da Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana francese, Guyana, Suriname e Brasile.

Il miracolo di Allamano nel contesto amazzonico dovrebbe portarci a riflettere sulla nostra missione in questi territori. Farci sentire che il giaguaro oggi sta mangiando una parte del nostro cranio, come per lo Yanomami Sorino, e intendo il cuore, poiché i nonni Murui, al contrario di «penso quindi sono», dicono «sento quindi sono».

Per questo è importante addolcire il cuore affinché ciò che arriva alla ragione sia un pensiero significativo e si traformi in una Parola di vita, cioè una parola che su fa realtà, diventando prassi.

Forse la nostra parola in Amazzonia ha bisogno di un nuovo risveglio, di una nuova alba, di un passaggio del cuore, di sentire Dio in mezzo alle diverse culture amazzoniche perché ci chiediamo: dove ci sta mandando lo Spirito in Amazzonia?

Suor Immaculate Nyaketcho, missionaria ugandese in Liberia

L’attualità del messaggio di Giuseppe Allamano la percepisco nel suo invito a una santità vissuta nel fare bene il bene senza rumore, e la trovo nel lavoro missionario di ieri e di oggi. Questo si realizza attraverso i missionari e le missionarie che hanno incarnato questa spiritualità nella loro vocazione e missione, alcuni anche al costo della loro vita. Hanno portato consolazione e Gesù a tantissimi popoli e culture in diverse parti del mondo: quante chiese, scuole, ospedali, progetti economici e formazione.

Oggi, nel mio lavoro missionario in Liberia, dove la nostra presenza è molto piccola, il messaggio di Giuseppe Allamano si attualizza nel dare testimonianza di consolazione e facendo al meglio possibile il nostro servizio tra i giovani nella scuola, in parrocchia, nelle famiglie. Come Allamano ci dice, non è il fare tanto che conta, ma farlo bene, vivendo con il popolo nella sua realtà, affinché anche i nostri fratelli sperimentino la consolazione data al mondo dal Padre per mezzo del figlio Gesù.

La canonizzazione del fondatore è un grande dono che la Chiesa fa a noi famiglia della Consolata e al mondo intero. Oggi stiamo perdendo la spiritualità del fare bene il bene. Siamo molto presi dalla quantità, piuttosto che dalla qualità delle nostre azioni e del nostro vivere. Ma la canonizzazione ci chiama a una forma di santità che può essere vissuta da tutti, ovunque, facendo solo il bene. Senza rumore.

Padre Giuseppe Auletta, missionario italiano in Argentina

L’attualità di san Giuseppe Allamano ha a che vedere con la presa spontanea e immediata nel cuore della gente. Un esempio in tal senso l’ho avuto un po’ di anni fa. Nel gennaio 1990 stavamo realizzando un’intensa missione nella colonia Aborigen Chaco, abitata dagli indigeni Qom (Tobas), con i giovani appartenenti a Jumico (juventus misionera de la Consolata).

L’attività consisteva nel visitare i «ranchos» (abitazioni più che precarie) cercando di combattere la malattia di Chagas provocata da un insetto chiamato vinchuca, che danneggia soprattutto il cuore. Durante la visita offrivamo alla famiglia un’immaginetta del nostro fondatore. In una pausa dell’attività, una donna ci ha sorpresi con una richiesta: avere nella comunità una chiesetta. Alla domanda di chi volesse come patrono, la donna ha risposto: san Giuseppe. Ascoltando la richiesta, una nostra missionaria della Consolata chiede: «Volete che sia San Giuseppe artigiano?». «No – ha replicato la donna -. Vogliamo che sia san Giuseppe il missionario». Finalmente avevamo capito che si riferiva a Giuseppe Allamano. E così abbiamo costruito una chiesetta allo stile dei ranchos nella colonia Aborigen Chaco. Credo che, pur nella sua semplicità e sintonia con l’incarnazione in quella realtà, il nostro già santo – diciamolo senza aspettare il 20 ottobre prossimo – abbia avuto la prima cappella a lui dedicata. Vedo in questa esperienza una dimostrazione di come il nostro fondatore mette radici nel cuore della gente, attraverso il servizio umile e concreto di noi missionari.

La canonizzazione del fondatore è basata e decisa dalla prova di un miracolo che ha beneficiato un indigeno Yanomami. Il miracolo si trasforma in segno che conferma il carisma ad gentes affidatoci dal fondatore ma anche la scelta del camminare insieme con i popoli indigeni, condividendo la lotta di sopravvivenza, i sogni e la grande spiritualità e saggezza che essi ci offrono.

Padre Luiz Carlos Emer, missionario brasiliano a Roraima in Brasile

Già prima del Concilio Vaticano II, il desiderio e l’insegnamento di Giuseppe Allamano era che i suoi missionari portassero il messaggio della Buona Novella attraverso la visita alle comunità e la vicinanza alla gente semplice, conoscendo così da vicino la loro vita e le loro difficoltà. È stata un’intuizione profetica che mi ha segnato e mi ha sempre accompagnato nel mio lavoro missionario. Il metodo di lavoro di Allamano, rafforzato dalla teologia latino-americana che poneva l’accento su Gesù come liberatore integrale della persona, mi ha portato a cercare e privilegiare le periferie e i poveri nel mio lavoro missionario. Questo ha fatto nascere in me il desiderio e la ricerca di lavorare con i più emarginati e, per quanto possibile, di vivere come loro.

È importante notare che nel corso dei miei 37 anni di sacerdozio ho anche scoperto e imparato a valorizzare l’insegnamento sul primato della santità nella vita del missionario: l’amore e la vicinanza a Dio come condizione fondamentale per una vita missionaria significativa e fruttuosa.

Il riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa di Giuseppe Allamano come uomo di Dio, guidato dallo Spirito Santo, diventa un forte stimolo a valorizzare e interiorizzare ancora di più la sua vita e i suoi insegnamenti.

Con la canonizzazione, penso di renderlo più presente nella mia preghiera, nel mio studio e nella mia spiritualità e, di conseguenza, di farlo conoscere meglio alla gente, presentandolo non solo come un intercessore, ma anche come un uomo che ha vissuto il suo tempo con visione e profezia.

Suor Arelis Maritza Rocha Garcia, missionaria colombiana in Italia

Grande persona di profonda umanità, ieri e oggi, Giuseppe Allamano è sempre attuale. La sua presenza lungo il mio cammino di vita, sia nella formazione, sia nelle diverse missioni e nei servizi che ho fatto, è stata importante. Io mi sono identificata con il suo contesto di vita di famiglia, la sua storia mi ha incoraggiata, il suo sguardo al Dio della Provvidenza mi ha toccata fin da subito. La sua paterna attenzione di ascolto e il suo amore mi hanno sollevata fino ad oggi. Non posso dimenticare le tante volte che l’ho invocato chiedendo aiuto e facendolo partecipe della mia fragilità e delle sfide in gioco, e lui mi ha fatto sentire il suo «Nunc Coepi» (adesso comincio, ndr). Così, con speranza, mi sono messa in piedi e ho continuato il mio percorso, ma con tanta fiducia nella sua compagnia.

La sua comprensione delle realtà umane che io non capivo, mi è giunta attraverso le sue lettere, scritte alle nostre sorelle, nelle quali manifestava la sua presenza umana, il suo modo gentile di gestire le cose e il suo sguardo compassionevole. Un cuore riconoscente dei doni che Dio dà a ognuno, non per sé stesso ma per il bene comune e della missione. Solo così si può vivere il bene fatto bene, nella quotidianità semplice e modesta come lui ci vuole.

Penso che il nostro fondatore, con la sua personalità, mi chieda di sorprendermi di come Dio agisce dove noi meno pensiamo. Questo lo vediamo guardando il miracolo a Sorino Yanomami. Non posso non pensare al carisma che lui ha donato a me e a tutti noi. Quanta grazia e responsabilità allo stesso tempo.

Marco Bello

Conversazione, «alla mano», con Giuseppe

Quattro modi di essere, ammiro in te:

la tua umanità fragile ed energica

la tua fiducia nella volontà di Dio

la tua disponibilità a servire

la tua perseveranza creativa nell’azione.

Li voglio tutti e quattro per me.

Quattro idee che ho letto in te mi ispirano:

oggi è il mio tempo e qui il mio spazio

la santità è il mio obiettivo e la mia strada

vivo localmente e penso globalmente

la missione è il mio luogo e la mia opportunità.

Tutte e quattro le idee voglio renderle reali.

Quattro relazioni che hai coltivato mi attraggono:

con Dio nella contemplazione e nella preghiera

con Maria Consolata, in affettuosa complicità

con Giacomo Camisassa, amico nell’amicizia di lavoro

con la Chiesa locale e universale nella sinodalità.

Voglio coltivarle anche io tutte e quattro.

Quattro compiti che hai intrapreso attirano la mia attenzione:

studiare con passione per il ministero

incoraggiare l’apertura della Chiesa alla cattolicità

formare persone, comunità e sacerdoti

accompagnare la famiglia, gli istituti e il Santuario.

Voglio occuparmi di tutti e quattro.

Quattro frasi emblematiche, mi ricordo di te:

«Fare bene, farlo bene e senza fare rumore», qualità totale

«Il bene non fa rumore e il rumore non fa bene», etica professionale

«prima i santi, poi i missionari», spiritualità umanizzante

«proclameranno la mia gloria alle nazioni», uscire qui, là e ovunque.

I quattro ispirano la mia vita e il mio lavoro quotidiano.

Quattro icone sacramentali, vi hanno ispirato:

– la santa famiglia Cafasso, con Giuseppe (lo zio) e Mariana (la madre)

– quella tenera Maria, con il suo santuario della Consolata

– quel Gesù biblico, fatto Eucaristia sulla tavola e sulla croce

– quella Chiesa locale, aperta al cattolicesimo.

Tutti e quattro mi suscitano ammirazione, ispirano, occupano e preoccupano.

Salvador Medina

missionario della Consolata colombiano

Come si diventa santi

Il processo di canonizzazione

La «Causa di beatificazione e canonizzazione» riguarda un fedele cattolico che in vita, in morte e dopo morte ha goduto fama di santità, di martirio, o di offerta della vita.

La canonizzazione è solo l’ultimo gradino di una scala che ne presuppone altri: il candidato, per diventare ufficialmente santo, deve essere prima proclamato servo di Dio, poi venerabile, poi beato.

Fase diocesana

È chiamato servo o serva di Dio il fedele cattolico di cui è stata iniziata la Causa di beatificazione e canonizzazione. Il postulatore, appositamente nominato (ad esempio dall’istituto religioso, ndr), raccoglie documenti e testimonianze che possano aiutare a ricostruire la vita e la santità del soggetto. La prima fase inizia, quindi, con l’apertura ufficiale di un’inchiesta in diocesi e il candidato viene definito servo di Dio.

Occorre dimostrare che la persona ha praticato le virtù a un livello molto elevato, superiore alla media. La ricostruzione viene fatta seguendo due piste: ascoltando le testimonianze orali delle persone che lo hanno conosciuto e possono raccontare con precisione fatti, eventi, parole; raccogliendo i documenti e gli scritti riguardanti il servo di Dio.

Tutte le informazioni vengono raccolte e poi sigillate nel corso di una sessione di chiusura, presieduta dal vescovo della diocesi coinvolta.

Fase romana

A questo punto si chiude la «fase diocesana» dell’inchiesta e tutto il materiale viene consegnato a Roma al Dicastero delle cause dei santi che, tramite un suo relatore, guiderà il postulatore (persona incaricata di istruire il processo di beatificazione prima e di canonizzazione poi, ndr) nella preparazione della Positio, cioè del volume che sintetizza le prove raccolte in diocesi. È la cosiddetta «fase romana» del processo. La Positio deve dimostrare con sicurezza la vita, le virtù o il martirio e la relativa fama del servo di Dio. Studiata da un gruppo di consulenti teologi del dicastero, è poi sottoposta al giudizio dei vescovi e cardinali membri del dicastero. Al giudizio positivo, il Papa autorizza la promulgazione del decreto sull’eroicità delle virtù, sul martirio del servo di Dio, o sull’offerta della vita, che così diviene venerabile.

Dalla tappa intermedia alla canonizzazione

La beatificazione è la tappa intermedia, in vista della canonizzazione. Se il candidato viene dichiarato martire, diventa subito beato, altrimenti è necessario che venga riconosciuto un miracolo, dovuto alla sua intercessione.

Questo evento miracoloso in genere è una guarigione ritenuta scientificamente inspiegabile, giudicata tale da una commissione medica. Importante, ai fini del riconoscimento, è che la guarigione sia completa e duratura, in molti casi anche rapida. Sul miracolo si pronunciano anche i vescovi e cardinali, e il Papa autorizza il decreto. Il venerabile può essere beatificato.

La fase successiva è la canonizzazione. Si deve attribuire al beato l’intercessione efficace in un secondo miracolo avvenuto in un momento successivo alla beatificazione.

Per stabilire chi è santo, quindi, la Chiesa utilizza sempre un accertamento canonico: se in passato si poteva diventare santi semplicemente per acclamazione popolare, da vari secoli esistono norme specifiche, per evitare confusioni e abusi. Il postulatore è incaricato di dimostrare la santità del candidato, mentre dall’altro lato, il promotore della fede, verifica testimonianze e documenti.

A esito positivo, è poi il Papa che autorizza la promulgazione del Decreto sul miracolo accertato e fissa la data di canonizzazione.

M.B.

Hanno firmato il dossier

Francesco Pavese

Missionario della Consolata (02/04/1930-3/5/2020), con un dottorato in diritto canonico svolse la sua missione come formatore. Postulatore generale dal 2002 al 2012, a lui si devono svariati testi di approfondimento sugli aspetti teologici e spirituali di Giuseppe Allamano.

Jonah Mulwa Makau

Missionario della Consolata keniano, è stato responsabile del Cam a Torino, missionario in Tanzania come formatore, da due anni è a Roma nell’ufficio storico.

Si ringraziano

Le missionarie e i missionari che hanno partecipato con il loro contributo per l’articolo «Un albero gigantesco». Giacomo Mazzotti, postulatore generale. Gigi Anataloni, per l’archivio fotografico. Suor Alessandra Pulina e suor Stefania Raspo per la collaborazione.

A cura di

Marco Bello, giornalista, direttore editoriale di MC.