Sommario

La comunità di Bethesda a Padova

Essere insieme è salvifico

Quattro coppie, sedici figli, uniti attorno a un sogno che si realizza da cinque anni in un antico casolare, nell’ordinarietà di una vita quotidiana vocata all’accoglienza. Un’esperienza di Chiesa domestica che annuncia il Vangelo con la semplicità della vita di famiglie che sanno di non bastare a se stesse.

Via Adige, nella periferia nord di Padova, attraversa uno spicchio di campagna incuneato nel quartiere Sacro Cuore. Siamo in città, a 20 minuti di mezzi pubblici dalla basilica del Santo, ma attorno a noi c’è molto verde e campi coltivati.

Al civico 35 troviamo un cancello aperto che invita a percorrere il viale alberato fino all’antico casolare in fondo. Entriamo: il colpo d’occhio è molto bello e ci indica qual è uno dei motivi per cui questo posto è tanto apprezzato dalla Chiesa locale e dalla città. Il portico del corpo centrale della cascina è sostenuto da pilastri che formano cinque archi. Lì un tempo c’era la stalla sormontata dal fienile. Ai due lati, la struttura ospita gli appartamenti delle quattro coppie che, con i loro sedici figli, abitano qui. Siamo arrivati alla comunità di Bethesda che il 15 ottobre scorso ha celebrato i suoi primi cinque anni. Alla messa nel giardino, presieduta da monsignor Paolo Bizzeti, Vicario apostolico di Anatolia (Turchia) e amico delle quattro famiglie, erano presenti diversi sacerdoti e molti amici padovani. La comunità, infatti, nonostante la sua storia breve, intervallata anche dagli anni del Covid, è molto conosciuta a Padova. Tutti i fine settimana qui sono accolti gruppi, associazioni, singoli.

Ordinarietà accogliente

È lunedì sera. Andremo via domattina: vivremo un pezzo della vita ordinaria di questo piccolo villaggio dove, oltre alle quattro famiglie, ce n’è una quinta «accolta» che vive da quasi tre anni nel piccolo alloggio ricavato nella struttura allo scopo di offrire una sistemazione temporanea a qualcuno che ne abbia bisogno.

Quando abbiamo sentito Mauro Marangoni, 44 anni, per darci appuntamento, ci ha invitati a cena con l’idea di dedicarci con calma all’intervista dopo il rosario della sera.

Arriviamo nel pieno dell’andirivieni che precede il pasto serale. Bambini che tornano da una gita, altri dallo sport, gli adulti dal lavoro.

Barbara e Luana ci accolgono con un succo di frutta, poi ci mostrano il soppalco ricavato nel salone comune, l’ex fienile, dove dormiremo, e corrono a preparare la cena.

Mentre ci sistemiamo, sentiamo arrivare e andare auto e bici.

Poco dopo compare Mauro per portarci nel suo alloggio dove vive con la moglie Chiara Bolzonella, 43 anni, e i cinque figli: Giosuè, 15 anni, Pietro, 14, Teresa, 12, Martino, 9 e Lorenzo di 2.

Dal 2011 al 2013 Mauro e Chiara sono stati in Kenya come laici missionari fidei donum per la diocesi di Padova. A Nyahururu, 2.400 metri di altitudine, quasi 200 km a nord di Nairobi.

«Quando siamo tornati sentivamo il bisogno di continuare a vivere in comunità – racconta Chiara -. Lì eravamo insieme a sette sacerdoti. È stato bello, ma ci mancava il confronto con altre famiglie. Una famiglia da sola non basta a se stessa».

La cena è allegra. Tra il racconto della gita di un figlio, quello di un lavoretto fatto a scuola di un altro, battute e aneddoti, arriva presto l’ora del rosario nel porticato.

Oltre ai membri della comunità, ci sono anche alcuni amici. Le Ave Maria sono recitate dai bambini che un paio di volte si confondono saltando un verso. Gli adulti sorridono benevoli. Il clima della preghiera è semplice. Molto caldo.

Finito il rosario, Mauro ci invita a salire nel salone per l’intervista insieme a Damiano. Sono già le ventuno e l’indomani ci si alza presto per il lavoro. Salutiamo tutti gli altri che, dopo aver messo via le panche, vanno a prepararsi per la notte.

Nella grande sala si tengono gli incontri quando fuori non si può stare. Può ospitare un centinaio di persone. Diversi gruppi scout vi hanno già pernottato per le loro uscite.

A un’estremità, sotto il soppalco, c’è un bagno. All’altra estremità una piccola cappella, bella e accogliente. In un angolo c’è una cucina attrezzata.

Desiderio di comunità

Mentre Damiano ci prepara una tisana, Mauro inizia a raccontare: «La comunità è composta da quattro famiglie. Luana e Alberto di 36 e 38 anni, con Giovanni di 10 anni, Giacomo di 4 e Tommaso di 1, sono i più giovani. Lei è insegnante alla primaria, lui è ingegnere e lavora nella ricerca.

Roberto e Barbara, 46 e 45 anni, lui ausiliario del traffico in autostrada, lei erborista, hanno cinque figli: Maria di 19 anni, Matilde di 17, Tobia di 12, Agnese di 10 e Gioele di 7.

Elena e Damiano hanno 43 e 44 anni, lei è ostetrica e lui lavora nella disabilità. I loro figli sono Giosuè di 13 anni, Tobia di 12, Giorgio di 8.

E poi ci siamo noi. Io lavoro in azienda come responsabile di amministrazione e controllo, Chiara è insegnante di religione alle superiori. Come vedi, 12 figli su 16 sono maschi».

La storia della comunità di Bethesda potremmo farla iniziare con il rientro di Mauro e Chiara dal Kenya e con la contemporanea ricerca di un’esperienza di comunità da parte di Roberto e Barbara. «Noi nel 2013 tornavamo da tre anni di missione – racconta Mauro -. Roberto e Barbara, che conoscevamo da tempo, in quel periodo vivevano il fallimento di un progetto di una casa di accoglienza con alcune suore.

Loro frequentavano il centro Antonianum di Padova, gestito dai gesuiti, dove il direttore ai tempi era padre Paolo Bizzeti, che sarebbe poi stato nominato Vicario apostolico dell’Anatolia nel 2015.

Padre Paolo ha una ricca storia di comunità di famiglie: ha contribuito a fondarne due a Bologna, una in Toscana. Insomma, sentendo il nostro desiderio ha “annusato l’affare”, e abbiamo organizzato una serie di serate per chiunque fosse interessato a un’esperienza di comunità tra famiglie.

La prima sera sono venute ventiquattro coppie: alcune convinte, altre meno, con diverse motivazioni e idee di comunità. Da lì è iniziato un percorso di “scrematura” che in tre serate le ha portate a dodici.

C’erano poche linee guida, ma molto chiare: che fosse un’esperienza dentro la Chiesa cattolica, che fosse prevista una convivenza e un progetto di accoglienza, che ci fosse una guida spirituale».

Attorno a un sogno

Dopo i primi incontri, le dodici famiglie hanno iniziato a trovarsi una volta al mese. Nel giro di sei mesi, sono diventate quattro. Era dicembre 2014. «È stato un ritrovarsi e un discernere sul desiderio comune. Sin dall’inizio era chiaro che non era un progetto in nome di un’amicizia, ma di un sogno da realizzare», chiarisce Mauro.

Damiano ci mostra una tavoletta di legno appesa sopra la cucina. Sopra sono incisi il nome della comunità e il logo. Questo raffigura in forma stilizzata i cinque archi del porticato.

«I cinque archi rappresentano i pilastri su cui si fonda “il sogno” di Bethesda – ci dice -: fraternità tra famiglie, Parola di Dio, servizio alla Chiesa, accoglienza di bisognosi e misericordia. Quest’ultima è un po’ il collettore di tutto il resto».

«L’idea è che lo stare insieme passa attraverso l’esercizio della misericordia», aggiunge Mauro. E prosegue: «Quando noi quattro famiglie abbiamo deciso di partire, abbiamo iniziato a trovarci tutte le settimane per pregare, ragionare e sognare insieme. È nata l’idea di cercare un nome simbolico. Era il 2015, l’anno del giubileo della Misericordia, e Bethesda, versione inglese di Betzaetà, significa “Casa della misericordia”. È il nome della piscina di cui racconta il Vangelo di Giovanni al capitolo 5 che aveva cinque portici, come i cinque archi di questo cascinale. Gesù entra a Gerusalemme dalla Porta delle pecore, vede il paralitico e gli chiede: vuoi guarire? La cosa per noi interessante è la risposta del paralitico: sì, ma non ho nessuno che, quando passa l’angelo, mi butta nell’acqua. Siccome l’idea della comunità di famiglie è quella di prendersi cura l’uno dell’altro, ci piaceva l’immagine di essere gli uni per gli altri quelli che, quando hai bisogno, ti prendono e ti buttano dentro la piscina. Crediamo fermamente – prosegue Mauro – che una delle grandi fatiche delle famiglie in questo tempo è la solitudine. Essere insieme non è facile, perché ti pesti i piedi, ti arrabbi, l’altro ti mette di fronte ai tuoi limiti, ma è salvifico».

Una cascina in città

Una volta radunate attorno a un progetto, ora le famiglie dovevano trovare un luogo nel quale realizzarlo. Inizialmente avevano pensato a una struttura della diocesi, nella quale andare in comodato d’uso o con altre formule, in modo che l’impronta ecclesiale della comunità fosse esplicita fin dalle mura. Ma quella ricerca non ha dato frutti e, quando si è orientata verso l’acquisto di una casa, è spuntato il vecchio cascinale di via Adige, abbandonato oramai da anni.

Mauro ci mostra un album fotografico. Nelle foto della messa di apertura del cantiere dell’8 maggio 2017, sullo sfondo, si vedono muri scrostati, scritte, erbacce. Il luogo era noto nel quartiere per essere frequentato da spacciatori e vandali.

Un po’ di pagine dopo, le foto del 14 ottobre 2018 mostrano il cascinale ristrutturato con una folla di mille persone, 24 sacerdoti e un vescovo (padre Paolo) radunati nel prato di fronte al porticato per la messa d’inaugurazione della comunità.

«La cosa bella è che la Chiesa locale ci riconosce tantissimo – racconta Mauro -. Tutte e quattro le nostre famiglie hanno un’importante storia ecclesiale, e tutti abbiamo da subito raccontato a molti il nostro sogno. E quando racconti un sogno, la gente se ne prende cura.

Anche grazie alla “pubblicità” che ci ha fatto padre Paolo, abbiamo avuto aiuti da ogni parte per realizzare questa cosa che altrimenti sarebbe stata al di là delle nostre capacità. I nostri quattro alloggi, infatti, li abbiamo acquistati e ristrutturati con i nostri soldi, ma le parti comuni come questo salone, la cappella, l’alloggio per l’ospitalità, gli spazi esterni, che sono proprietà dell’associazione costituita ad hoc, non saremmo mai riusciti a comprarli e sistemarli senza il contributo economico, e poi anche fisico, di molti che hanno creduto nel nostro progetto.

È stata l’esperienza di Provvidenza più concreta della mia vita – chiosa Mauro -. La cosa bella della comunità è che è qualcosa di più della somma dei singoli. Qualsiasi cosa qua dentro nessuno di noi sarebbe stato in grado di farla da solo».

Accoglienza

Nella cascina, da tre anni, vive anche una famiglia accolta. Damiano racconta: «Dopo otto mesi che eravamo qua, abbiamo iniziato l’accoglienza con un ragazzo spagnolo venuto a Padova per lavorare qualche mese. Poi ci siamo rivolti alla Caritas, ed è arrivata questa famiglia che ora è in grado di fare un passo verso l’autonomia. Oggi abbiamo la possibilità di costruire nuovi spazi per l’accoglienza. Abbiamo infatti ricevuto molte richieste, le più varie, e quindi ci stiamo interrogando su come fare». «Ad esempio – aggiunge Mauro -, quest’anno abbiamo avuto tre richieste per padri separati che non sanno dove andare. Poi ci sono persone che vorrebbero venire nei fine settimana. Un sacerdote che voleva stare qua un mese. C’è tanta gente che ci chiede. E queste richieste ci interrogano».

Più relazioni che programmi

Gli appuntamenti annuali proposti dalla comunità di Bethesda non sono molti, eppure tutte le settimane c’è gente che va e viene per il viale alberato. Lo stile delle quattro famiglie è più improntato all’accoglienza e alle relazioni che ai programmi.

Anzitutto le «relazioni interne»: «Abbiamo degli appuntamenti fissi – elenca Mauro -. Il lunedì mattina le lodi. Il giovedì sera una preghiera più lunga per noi adulti. Il venerdì sera una preghiera con i figli. Il martedì abbiamo la riunione tecnica, dove decidiamo i compiti dei giorni successivi. La domenica è la giornata in cui invitiamo le persone a venirci a trovare e stiamo tutti insieme. Normalmente siamo da quaranta in su».

«Spesso vengono alcuni frati che sono a Padova per studiare. Provengono dall’America Latina e dall’Europa – aggiunge Damiano -. Vengono perché si sentono a casa, respirano un clima di famiglia».

«Poi ci sono coppie amiche – continua Mauro -, e compagni di scuola dei nostri figli, magari figli unici, che stanno qui dal venerdì alla domenica».

Per quanto riguarda gli appuntamenti con «esterni», «oltre al fine settimana di esercizi spirituali che organizziamo per famiglie una volta all’anno e due pellegrinaggi a Natale e Pasqua – ci dice Mauro -, quello che facciamo è principalmente accogliere. Ci chiedono di venire quasi tutte le settimane gruppi di diverso tipo: scout, coppie, associazioni.

Il nostro servizio poi lo offriamo in parrocchia: il coro, il catechismo, l’oratorio, il catecumenato.

Il bello della comunità è che siamo tanti e possiamo dividerci i compiti. Detto questo, però, bisogna fare un po’ di attenzione alla bulimia di attività: anche stare un po’ a casa è importante».

Il nucleo è la famiglia

A proposito di stare un po’ a casa e in famiglia, chiediamo come i figli vivono questa esperienza.

«Loro fanno molta più comunità di noi – risponde Mauro -. Noi facciamo riunioni infinite, facciamo attenzione agli equilibri, una volta al mese ci troviamo con una psicoterapeuta che ci aiuta nella gestione dei conflitti. I nostri figli, invece, sono liberi di mandarti a quel paese, di vivere la comunità dall’inizio alla fine. Chi è nato qui è proprio parte dei muri. Non starebbe altrove».

Domandiamo qual è il vantaggio, se c’è, di essere un ragazzino che cresce in un contesto come questo: «C’è un fortissimo senso dell’altro – dice Mauro -. Qui vedo crescere bambini che non si concepiscono da soli. A volte dicono: ma non posso avere una volta un gioco solo mio? Per le biciclette abbiamo messo i cartelli: questa è tua e guai a chi te la tocca; però vedo un bell’equilibrio relazionale dei nostri ragazzi».

Mauro prosegue: «Comunque la famiglia rimane il nucleo della comunità. La comunità deve essere al servizio della famiglia, se fosse il contrario non avremmo capito niente. Questo perché non siamo famiglie strane o speciali, siamo normali. La nostra non è una scelta assurda, nella quale devi buttare via tutto. L’unica cosa da buttare via è l’idea di non avere bisogno degli altri».

«La normalità – aggiunge Damiano – per noi riguarda la questione delle case che si fanno chiesa, della Chiesa domestica. La Porta delle pecore da cui entra Gesù a Gerusalemme è la porta da cui entrano le persone che vanno al tempio. Una specie di porta di servizio. Per noi è importante che questo posto, che è molto bello e speciale, sia anche molto normale, perché possa essere quella porta di servizio per la Chiesa, per quelli che, per mille motivi, dalla porta principale nella Chiesa non ci entrano».

Si è fatto tardi. Damiano e Mauro si congedano e ci augurano un buon riposo.

Il mattino successivo, dopo la colazione a casa di Mauro e Chiara tra zaini da finire di preparare e occhi assonnati, ci sediamo sotto il porticato prima di essere accompagnati in centro da Damiano. D’un tratto, il silenzio del mattino viene interrotto dalle voci allegre dei ragazzi che escono tutti simultaneamente dalle loro case con gli zaini in spalla. Si salutano, vanno al piccolo capanno delle biciclette, ci montano sopra, si aspettano finché non sono tutti pronti, e partono.

Li vediamo sciamare per il vialetto, oltre al cancello sempre aperto.

Luca Lorusso

Sichem, Efraim e Pachamama a Olgiate Olona (Varese)

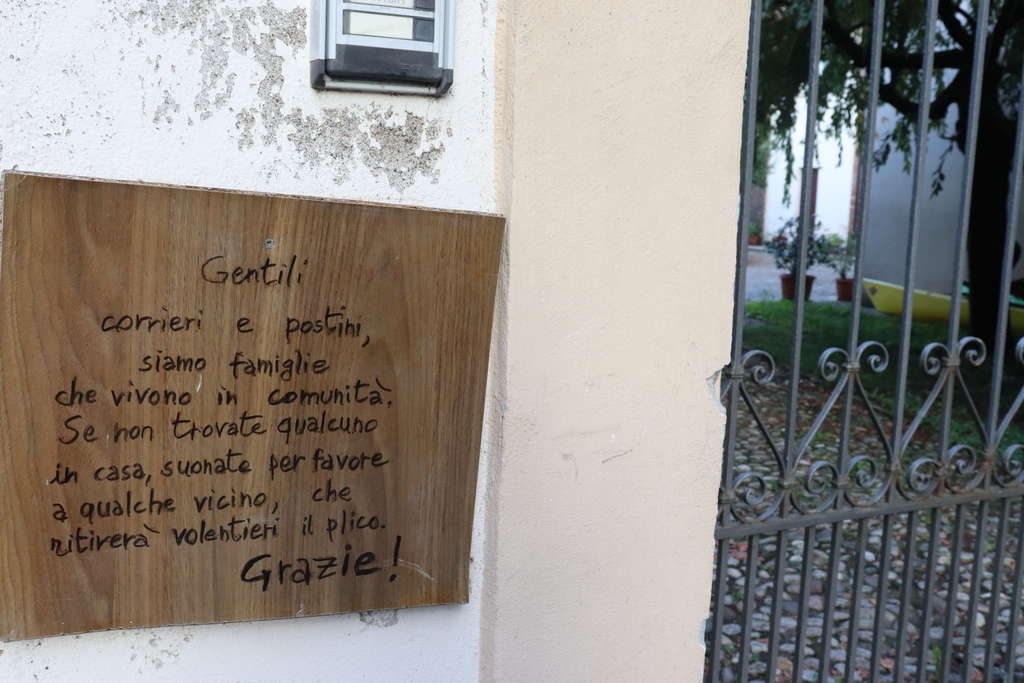

Accogliersi per accogliere

Nel 1999 nasce Sichem, comunità formata oggi da nove famiglie che ne accolgono altre quattro in difficoltà. Da Sichem, nel 2011, nasce Efraim: giovani che sperimentano la vita assieme per tre anni. Infine, nel 2018, nasce Pachamama, sei famiglie, tra cui alcuni figli di Sichem. Un’esperienza generativa unica, ma non irripetibile. «Gentili corrieri e postini, siamo famiglie che vivono in comunità. Se non trovate qualcuno in casa, suonate per favore a qualche vicino, che ritirerà volentieri il plico. Grazie!».

Il pannello di legno che ci accoglie al portone della Comunità Sichem a Olgiate Olona (Varese) non lascia spazio a dubbi: stiamo per entrare in un luogo speciale. Abitato da persone del tutto normali che hanno scelto di fondare la propria vita quotidiana sulla condivisione, l’accoglienza e l’alleanza tra famiglie.

Al momento della nostra visita, in un assolato giorno di fine settembre, gli abitanti della comunità sono 76, di ogni età. Ogni nucleo con la propria abitazione e diversi spazi condivisi. Tra questi 76, le quattro coppie con i rispettivi figli, quindici in tutto, che nel settembre 1999 hanno varcato quel portone con ideali condivisi ma nessuna sfera di cristallo: non sapevano che un quarto di secolo dopo sarebbero state considerate un modello unico del suo genere in Italia e, forse, nel mondo.

Perché? «Perché dove prima c’era una comunità, ora ce ne sono tre», indica Alberto, 65 anni, sposato con Tiziana, cofondatore di Sichem.

Tre comunità, proprio così, tutte in un’unica area che comprende più strutture abitative e abbondanti aree verdi.

Sichem è quella originaria che conta oggi nove famiglie residenti e quattro nuclei in accoglienza temporanea impegnati in percorsi di autonomia.

Efraim è la seconda, nata nel 2011 dall’idea di alcuni figli delle prime famiglie: un luogo in cui giovani di diverse provenienze si sperimentano per tre anni nel «servizio» agli altri.

La terza, Pachamama, è nata nel 2018 da persone uscite dal percorso di Efraim che hanno a loro volta dato vita a nuove famiglie, sei in tutto.

Il risultato è un micromondo che ha bisogno di essere descritto un passo alla volta, partendo dalla sua genesi. E da una canzone – l’inno di Sichem – che inizia così: «Il cuore è piccolo come un pugno, ma basta poco e se vuoi ci sta dentro tutta quanta la gente del mondo, e rimane ancora posto».

Mettersi in cammino con altri

Una comunità di famiglie non nasce dall’oggi al domani, anzi: tre delle famiglie che hanno dato vita a Sichem avevano cercato il luogo giusto per ben quattordici anni, percorrendo in lungo e in largo la Lombardia, incontrando privati, associazioni, parrocchie, amministratori comunali.

L’occasione è arrivata negli ultimi mesi del XX secolo, grazie a un agronomo ex compagno di classe di Franco (membro di una delle famiglie): è lui che li ha messi in contatto con Piero Balossi Restelli, imprenditore proprietario di un ampio terreno con alcuni cascinali, una storica dimora signorile e un bosco a ridosso di una conca del fiume Olona, non lontano dal centro cittadino di Olgiate.

In poco tempo è stata presa una decisione: Balossi – persona attenta e visionaria fino alla fine dei suoi giorni, avvenuta nel 2021 – avrebbe reso abitabile la cascina principale per le famiglie in cambio di un affitto a lungo termine, in piena condivisione dei valori fondanti delle quattro famiglie: condivisione, accoglienza e alleanza, appunto.

«La prima notte, il primo settembre 1999, l’abbiamo passata al buio, senza gas e luce, ma era talmente forte la voglia di iniziare a vivere assieme…», ricorda Alberto mentre passiamo sotto l’arco che dal parcheggio porta nella corte in cui ci sono le case delle famiglie di Sichem, dove incontriamo anche sua moglie Tiziana.

«Piano piano abbiamo messo a posto la struttura, poi la zona verde tutt’attorno» che ora è un immenso prato con alberi, un orto biodinamico, giochi per bambini e, nel bel mezzo, un forno per panificare. «Il forno? È l’esempio di come funzionano le cose qui», aggiunge Alberto. «L’abbiamo costruito per renderlo disponibile a tutti: a chi vive dentro le nostre case, ma anche a chi viene da fuori. Quando facciamo le feste, lasciamo acceso il forno tutto il giorno: la popolazione lo sa e viene a cuocere pane, pizza e altro».

Anche l’orto segue un modello comunitario: lo gestisce una persona, ma chi ne vuole usufruire paga una quota annuale e ha diritto a una cassetta settimanale di ortaggi. Le case hanno metrature simili tra loro, ma ovviamente ognuno l’ha personalizzata nel tempo, mentre gli spazi comuni – ad esempio la sala Beniamina e la Limonaia in cui si fanno riunioni, eventi e pranzi condivisi, la cappellina in cui ogni venerdì sera le famiglie pregano, la zona del deposito delle biciclette – sono stati pensati assieme a seconda delle esigenze.

È stato importante, per le famiglie fondatrici, conoscersi un po’ alla volta: «Non eravamo già amici quando siamo arrivati qui. Alcuni erano colleghi, altri conoscenti. Ci siamo uniti grazie all’idea», specifica Franco, 64 anni, quando ci raggiunge.

Lui e Bruna, genitori di quattro figli più tre adottati, già agli albori avevano orientato la propria unione al «servizio»: «Aprirsi agli altri, vivere assieme ad altre famiglie è per noi alla radice di tutto». Incalza Alberto: «Il matrimonio è già una comunità, anche a due, ma poi se ti metti in cammino con altri fai cose che non riesci a fare da solo. Dal forno comune fino all’accoglienza di persone in difficoltà».

Cinquantacinque nomi

Prima ancora che la comunità originaria si allargasse alle altre due, il cuore pulsante del «servizio» di cui parla Franco è stato fin da subito l’accoglienza di chi avesse bisogno di un luogo per uscire da situazioni di vita delicate. Oggi ci sono quattro appartamenti per questo.

Nella cappellina, quando più tardi la visiteremo, troveremo scritti i nomi delle cinquantacinque persone che in questi anni sono state accolte da Sichem, chi per alcuni mesi, chi per diversi anni.

«Attualmente stiamo accogliendo nove persone, un uomo italiano, una famiglia dello Sri Lanka e due originarie dell’Africa», spiega Franco. Fin dalle prime accoglienze «percepivamo all’esterno della comunità un pregiudizio sugli stranieri», poi la quotidianità con la sua normalità ha avuto il sopravvento. «Devi vedere con che energia alcuni di noi si dedicano alle accoglienze, dalle relazioni con le persone alla pulizia degli appartamenti, alla ricerca dei mobili», sottolinea Marco, che, con la moglie Rosaria, è arrivato a Sichem nel 2008.

«Io non mi occupo in modo diretto di accogliere perché mi ritengo poco paziente, ma vedendo gli altri ho imparato modi di fare che non avrei mai appreso altrove», aggiunge con un sorriso.

Oggi il metodo con cui si accoglie è rodato – a volte è il servizio sociale che invia le persone, altre volte associazioni che contribuiscono alle spese, almeno in una fase iniziale, in attesa che chi è accolto inizi a pagare l’affitto calmierato -, ma all’inizio non è stato tutto rose e fiori. Anzi: «La prima accoglienza è stata un disastro», ricorda Flavia, a Sichem con il marito Guido fin dall’inizio. «Non sapevamo come fare a gestire le emergenze, chi chiamare quando c’erano problemi. Ma dopo lo sbandamento iniziale ci siamo strutturati e sono emersi anche i valori individuali di ciascuno di noi: c’è chi ha un approccio più “educativo”, chi più “pratico”, entrambi molto utili».

Il pregiudizio positivo

A Sichem, ogni famiglia è titolare del proprio appartamento, ha i propri spazi e tempi di vita, ma le porte di casa rimangono aperte mettendo in comune una parte non secondaria delle vite di ciascuno, secondo lo stile della lettera ai Romani: «Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Siate forti nella tribolazione. Solleciti per le necessità dei fratelli. Premurosi nell’ospitalità».

È questo un pilastro centrale della comunità: la stima, il pregiudizio positivo sugli altri.

Il nome stesso della comunità, del resto, ricorda il rinnovamento dell’alleanza tra le tribù d’Israele una volta arrivate nella Terra promessa, a Sichem, descritto nel libro di Giosuè.

Anche il metodo decisionale scelto dalla comunità è ispirato dallo stesso stile: «Va nella direzione del consenso, dell’avere l’accordo di tutti, quindi non a maggioranza», riprende Flavia. «Abbiamo discussioni infinite e complicate, ma poi provvidenzialmente si arriva a una decisione condivisa».

«All’inizio – ricorda sorridente Franco – condividevamo le vacanze. Era utile per mettere in ordine le idee, trovare l’identità collettiva. Una volta siamo andati in Svizzera per fare una sorta di concilio. Lì abbiamo deciso molte cose, dal regolare la vita dei bambini nelle strutture fino all’accoglienza».

«L’apertura al cambiamento è il tema portante di tutti questi anni assieme», riprende Alberto mentre ci accompagna tra gli edifici delle comunità.

Giovani in comunità

Nel cortile si sente il suono di un pianoforte. È Andrea che diffonde le note all’imbrunire.

Arriviamo alla villa signorile poco distante, la dimora ottocentesca che Restelli ha ristrutturato e assegnato, anche in questo caso in affitto, alla comunità Efraim, nata nel 2011 da alcuni dei figli di Sichem alla ricerca di un luogo in cui vivere anch’essi in condivisione ma fuori dalle case dei genitori. Qui abita, tra gli altri, Roberto, classe 1997: «In Efraim vivono sei giovani alla volta. Tre ragazze e tre ragazzi che gestiscono la struttura fondata sulle porte aperte ai bisognosi e sulle attività culturali per il territorio».

Mentre parliamo arriva la coetanea Silvia. I due decidono cosa preparare per cena e per quante persone, poi si raccontano la giornata e gli appuntamenti in programma.

Di passaggio ci sono un prete di Pisa e due suore congolesi che vivono in Toscana.

«Nei giorni scorsi – riprende Roberto, vedendo il nostro sguardo curioso su palloni e manifesti posti in un angolo dell’ingresso – abbiamo organizzato un torneo di pallacanestro in memoria di un ragazzo del paese che ha perso la vita non molto tempo fa»: il dinamismo della Villa si nota al primo sguardo. Tra i ragazzi che ci vivono oggi, dai 23 ai 26 anni, c’è chi studia, chi fa servizio civile, chi lavora: la dimensione comunitaria è una forte motivazione in più a riempire di senso le loro vite.

La terza nata

Nel 2018, i primi giovani di Efraim, tra cui alcuni figli di famiglie di Sichem, hanno fatto un passo ulteriore, aprendo la propria comunità: Pachamama, indipendente seppure legata alle altre, è posta a poche decine di metri dalla Villa.

Incontriamo Giovanni ed Enrica, figli di due delle famiglie fondatrici di Sichem. Sono sposati e hanno due figli maschi piccoli – che ci gironzolano attorno con bici senza pedali nel giardino – e un terzogenito in arrivo: «La prima femmina da generazioni», sottolinea Giovanni.

Pachamama, che oggi conta sei famiglie, fa parte della rete delle «comunità Laudato si’», nate dall’invito di papa Francesco a mettersi in gioco in favore della Terra come bene comune. «Ci dedichiamo soprattutto all’alta formazione ambientale, in particolare ogni anno a giugno promuoviamo il Web-weekend di bellezza», un’iniziativa che richiama anche decine di persone in presenza.

Un altro appuntamento oramai consolidato, organizzato da tutte e tre le comunità assieme, è la Tavola dei popoli. Un evento che riunisce centinaia di persone residenti nei dintorni ma che hanno origini da diverse parti del mondo.

Si può fare

«Ci siamo resi conto – ragiona Alberto mentre concludiamo il giro – che il messaggio di questo luogo è generativo: da Sichem è nata Efraim e poi Pachamama, la vita comunitaria si rinnova grazie alla passione di chi subentra». In effetti, questa sorta di rigenerazione continua della comunità originaria è qualcosa di tanto inedito quanto affascinante. Replicabile? «Direi proprio di sì – risponde Alberto -. Bisogna provarci, ognuno come può. Il mondo può essere brutto ma con coraggio si può dare il proprio contributo per migliorarlo».

Anche Bruna e Franco lanciano un messaggio: «In fondo la nostra è una scelta in parte egoista, quella di vivere in comunità, perché per primi fa stare bene noi: a casa sei sicuro di trovare un contesto di amici e relazioni che ti aiutano anche nei momenti difficili. Detto questo, la vita è nettamente più facile se la si “fa” insieme».

Daniele Biella

La neonata esperienza di Marene (Cuneo)

Segno di una vita possibile

È nata un anno fa con l’intento di formare una «famiglia di famiglie». L’esperienza di Marene riunisce quattro nuclei che si sostengono a vicenda nella quotidianità e nella fede, e mettono al centro le relazioni nel desiderio di essere un piccolo seme di Chiesa tra le case.

Arriviamo a Marene, piccolo centro del cuneese di 3.300 anime, alle 9 di un mercoledì mattina. Ai due lati di via Roma ci sono piccoli condomini, ville, cascine storiche, capannoni. Poco più in là, la campagna.

Matteo ha preso mezza giornata di ferie per accompagnare Elia al nido per l’inserimento. Approfittiamo di questo «incastro» per conoscere la fraternità di famiglie nata a fine 2022: otto adulti tra i 39 e i 50 anni, sedici figli tra i 18 mesi e i 19 anni.

Sopra il citofono della piccola palazzina di due piani una targhetta dice: «Condominio vicino».

Nonostante sia autunno, Matteo ci accoglie nel suo alloggio in jeans, maglietta e infradito. Accanto a lui ci sorridono Chiara e Daniela rappresentanti di due delle altre tre famiglie. «Ho lasciato Elia che piangeva», dice, mentre ci fa sedere al tavolo della cucina nel luminoso ambiente che fa anche da soggiorno e ci prepara un caffè.

Su una parete campeggia un batik che rappresenta la quotidianità di un villaggio africano.

Sentirsi a casa

«Siamo quattro famiglie – inizia a raccontare Matteo mettendoci di fronte un vassoio con diversi croissant -. Due abitano qui: io ed Eleonora al primo piano con i nostri tre figli; Daniela e Stefano al secondo con i loro quattro. Una abita nella casa accanto, Paolo e Ilaria, con i loro cinque figli. La quarta famiglia vive invece a Savigliano: sono Chiara e Matteo, con i loro quattro figli».

«Questa comunità nasce dal fatto che ciascuno di noi ha vissuto l’esperienza che una famiglia non basta a se stessa – spiega Chiara -. Benché noi abitiamo a 5 km di distanza, ci sentiamo comunità con le altre famiglie, ad esempio quando accogliamo i loro figli adolescenti che a Savigliano hanno la scuola e molte amicizie. Hanno le chiavi. Vengono per fare pranzo o una doccia, sanno che quella è anche casa loro».

«Io aggiungerei questo – riprende Matteo -: in un mondo in cui tutti più o meno si fanno i fatti propri, volevamo essere un piccolo segno, minuscolo, di una vita possibile un po’ diversa».

Il primo nucleo

Ogni comunità ha una storia a sé. Tutte iniziano ben prima del giorno del trasloco, nelle vicende delle singole famiglie che a un certo punto s’incontrano attorno al desiderio di condivisione.

«Io e Stefano – racconta Daniela – siamo dell’82. Sposati nel 2005, siamo quasi subito partiti per stare un anno in una comunità del movimento dei Focolari a due ore a nord di New York.

Ci animava il desiderio di metterci a disposizione. Immaginavamo l’Africa, le Filippine. Invece ci hanno accolti negli Usa: venticinque persone con un’età media di 60 anni, tutti consacrati o persone singole che desideravano avere con sé anche una coppia giovane. Gente che cercava di volersi bene e vivere il vangelo in modo semplice.

È stata per noi un’esperienza fondante, tanto che quando siamo tornati ci chiedevamo come avremmo potuto rivivere anche qua una simile dimensione di cristianità e di comunità.

Abbiamo affittato un alloggio a Savigliano in una palazzina dove poi, pochi anni dopo, sono arrivati Chiara e Matteo. Chiara è mia cognata, sorella di Stefano. Quello è stato il primo bozzetto di comunità vissuto per dieci anni in un condominio normalissimo, dove la gente non si parlava più di tanto, ma dove, un po’ per volta, abbiamo iniziato a trovarci in giardino, costituire un Gruppo di acquisto solidale, fare pranzi condominiali».

Stefano è un libero professionista che si occupa di pubblicità, grafica e web, e ha uno studio a Fossano. Daniela nel giugno scorso ha lasciato il lavoro «perché ci siamo resi conto che la famiglia aveva bisogno della mia presenza a casa». Fino ad allora aveva lavorato nel settore commerciale dell’azienda di Paolo, gestita secondo i principi dell’economia di comunione ideata da Chiara Lubich, fondatrice dei Focolari.

Anche Chiara e Matteo, lei del ‘79, lui del ‘73, sposati da 23 anni, fanno parte del movimento dei Focolari. «Mio marito lavora con Paolo e Ilaria – dice Chiara -, fa l’informatico e segue la logistica. Io dall’estate scorsa mi prendo cura dei miei genitori. Prima facevo un lavoro di segreteria per progetti educativi del movimento a livello mondiale».

L’intreccio di storie

Matteo ed Eleonora, entrambi del 1984, con i loro tre piccoli tra i 18 mesi e gli 8 anni, sono i più giovani. Matteo, prima di parlare di sé, racconta della quarta coppia, Paolo e Ilaria. «Anche loro partecipano al movimento dei Focolari. Tredici anni fa hanno vissuto sei mesi con altre famiglie di tutto il mondo a Loppiano, la cittadella del movimento, vicino a Firenze. Tornati arricchiti si domandavano: come fare qualcosa di simile qua?».

«Siamo amici di Paolo e Ilaria da tanto – aggiunge Daniela -. Guardando alla nostra esperienza di Savigliano dicevano, che bello sarebbe vivere vicini».

«Poi – riprende Matteo – nel 2019 hanno avuto a disposizione questi immobili. E poco dopo siamo arrivati noi che venivamo da due tentativi di aggregazione con altre famiglie che non si erano realizzati. Un giorno mio padre mi ha detto: “Guarda che Paolo Bertola a Marene vuole fare una roba come la vuoi fare tu. Chiamalo!”. E da lì è decollato tutto. Abbiamo conosciuto anche le altre due famiglie. Paolo e Ilaria intanto hanno completato l’acquisto degli immobili e insieme abbiamo pensato le ristrutturazioni: alloggi indipendenti, ma con alcuni spazi comuni. Ora noi e Daniela e Ste abitiamo qui con un contratto di affitto».

Matteo aggiunge qualcosa anche sulla sua famiglia: «Io ed Eleonora siamo sposati da undici anni. Ele arriva dallo scoutismo, io da un bel cammino parrocchiale. Facevamo l’università insieme: relazioni internazionali. Poi siamo stati per quattro anni in Guinea Bissau, ciascuno per una diversa Ong. Nel frattempo, ci siamo sposati. Si viveva il classico “con la porta aperta”, il vicinato, gente che andava e veniva. Quando siamo tornati, sentivamo che ci mancava qualcosa e abbiamo iniziato la ricerca di un’esperienza insieme ad altri».

Matteo oggi continua a lavorare nella cooperazione internazionale con Casa do Menor, Ong che lavora con i ragazzi di strada in Brasile, fondata da padre Renato Chiera, fidei donum di Mondovì a Rio de Janeiro da 45 anni. Eleonora lavora per Slow food.

Un buon impasto

La vita della comunità si sviluppa in un’ordinarietà senza grandi pretese. Anzi, con l’unica «pretesa» di volersi bene e trasformare la condivisione tra le quattro famiglie in un seme di condivisione che vada oltre le mura delle loro case.

Si danno uno o due appuntamenti alla settimana: un tempo di preghiera o una riunione organizzativa, o un momento conviviale.

Un esperimento recente è quello che Daniela chiama «la giornata ristorante»: un giorno della settimana, una delle tre famiglie residenti a Marene ospita per il pranzo e poi per i compiti e lo studio tutti i figli delle altre famiglie.

Di impegni esterni al momento non ce ne sono. Racconta Daniela: «Siamo aperti alla possibilità di un servizio ma non vediamo questo come l’obiettivo principale da cui partire. Restiamo in ascolto di quello che il buon Dio ci indicherà attraverso gli incontri che faremo durante il cammino, valutando di volta in volta le nostre forze e possibilità di famiglie con figli», e aggiunge: «Al centro c’è il desiderio di sostenerci nella fede e nella vita quotidiana, e questo parla già di per sé agli altri».

Nei mesi prima dell’inizio ufficiale della comunità, le quattro famiglie hanno messo per iscritto il loro sogno. L’hanno chiamato «Carta Marene»: «Ogni volta che la leggiamo – dice Chiara – ci colpisce la chiarezza dell’obiettivo che ci siamo dati: “Non vediamo la fraternità come un fine ma come uno strumento per aiutarsi a crescere e ad essere ciascuno più e meglio famiglia al proprio interno, come sposi e come genitori”. Questo passa attraverso l’esperienza di famiglie che vivono vicine, con le “porte aperte” e spazi in comune e con la voglia di “impastarsi”: ci si aiuta, si parte insieme al mattino, si recuperano i figli insieme, ci si incontra davanti a una birra o un caffè per raccontarsi le proprie giornate».

Una bella cosa

In un’esperienza come questa, i rapporti tra i figli e gli adulti sono centrali. «Vediamo la vita comunitaria come una grande risorsa educativa per i nostri figli – spiega Daniela -. Non per tutti i nostri figli questa scelta è stata semplice. Per alcuni di loro ha comportato cambiare paese e abitudini. Quello che ci ha colpito in questi primi mesi è che tutti loro si sentono parte di questa esperienza e hanno uno sguardo profondo su quello che stiamo cercando di costruire insieme».

Mentre ci alziamo dal tavolo per vedere l’alloggio, composto dalla sala e da tre stanze, e gli spazi comuni, Chiara sottolinea: «I nostri figli ci dicono di essere grati per questa esperienza. Vedono che i loro amici non hanno famiglie vicine.

Un giorno una mia figlia mi ha detto: “Sono fortunata perché ho due genitori con cui parlare, però ho anche altri adulti di cui mi fido”».

«Una volta, durante una cena, c’era padre Renato – aggiunge Matteo preparandosi per uscire a recuperare Elia al nido -. A un certo punto ha domandato ai ragazzi: “Voi cosa ne pensate di questa cosa che i vostri genitori hanno fatto?”. E uno di loro ha esclamato: “Abbiamo fatto una cosa bella!”».

Luca Lorusso

Fraternità di famiglie: scuole e case di comunione

Una forma di vita ecclesiale

Nelle esperienze di fraternità di famiglie si rivela la creatività dello Spirito e si incontra una manifestazione significativa del volto della Chiesa.

La Chiesa annuncia e testimonia il Risorto attraverso la varietà di carismi e ministeri che formano il popolo di Dio. Ogni vocazione è incontro tra due desideri – quello di Dio e quello della singola persona -, ma l’alleanza stabilita tra il Signore, amante della vita (Sap 11,26), e le sue creature va sempre oltre la realizzazione personale: non c’è chiamata la cui bellezza e fecondità non coinvolga la Chiesa e il mondo, non contribuisca a realizzare il Regno.

La Chiesa annuncia e testimonia il Risorto attraverso la varietà di carismi e ministeri che formano il popolo di Dio. Ogni vocazione è incontro tra due desideri – quello di Dio e quello della singola persona -, ma l’alleanza stabilita tra il Signore, amante della vita (Sap 11,26), e le sue creature va sempre oltre la realizzazione personale: non c’è chiamata la cui bellezza e fecondità non coinvolga la Chiesa e il mondo, non contribuisca a realizzare il Regno.

In questa prospettiva, il ministero di presbiteri e diaconi – che non esaurisce tutte le forme di ministerialità – si integra con i carismi religiosi e laicali. Anzi, fa parte del compito dei ministri ordinati riconoscere e valorizzare i doni di ciascuno, tessere rapporti di stima e amicizia tra le diverse vocazioni, per realizzare insieme la grande sfida di «fare della Chiesa la scuola e la casa della comunione» (Nmi 43).

La vocazione matrimoniale, in forza del legame coniugale e del sacramento, manifesta in modo particolare questo aspetto decisivo dell’esperienza cristiana e della missione ecclesiale.

Le famiglie sollecitano tutta la Chiesa a essere «domestica» – ricordando l’espressione con cui il Concilio Vaticano II definisce la famiglia in Lumen Gentium n. 11 -: spazio intimo e inclusivo, concretamente «casa» in cui sperimentare la familiarità di Dio che ci rende fratelli e sorelle in Cristo.

Fraternità tra famiglie

Sebbene ordinariamente ogni battezzato sia chiamato a manifestare la misericordia di Dio e l’affidabilità del Vangelo prima di tutto nel contesto quotidiano delle relazioni e della cittadinanza, della scuola e del lavoro, alcune famiglie vivono forme di annuncio e di servizio più esplicito in contesti di missione ad extra o nelle nostre stesse diocesi, vivendo talvolta in canonica o in altri spazi religiosi, svolgendo ministeri che variano di caso in caso, ma soprattutto attraverso uno stile che fa dell’«essere famiglia» la forma della loro testimonianza.

In questo quadro, le esperienze di famiglie che vivono la dimensione missionaria attraverso forme di vita fraterna con altre famiglie, riconoscendo una «chiamata nella chiamata», sono particolarmente interessanti. Esse non rappresentano una testimonianza o un servizio che si aggiunge o giustappone alla vocazione matrimoniale, ma un’esperienza che, esprimendo l’autenticità della vita familiare, manifesta la chiamata della Chiesa a essere «famiglia di famiglie», spazio relazionale aperto per ciascuno e ciascuna.

Le esperienze esistenti di fraternità di famiglie hanno origini, sviluppi ed esiti diversi. Esse, infatti, prendono forma a partire da vissuti e appelli precisi che sono legati al modo in cui ogni famiglia incarna l’amore in dinamiche e realizzazioni storiche molto concrete, perché l’amore è sempre concreto. Allo stesso tempo è possibile riconoscere alcuni elementi comuni nel cammino di queste fraternità: il primo è una vita credente delle singole coppie, spesso maturata attraverso esperienze significative nell’ambito della comunità cristiana (volontariato, animazione, viaggi missionari, appartenenza a movimenti e associazioni); secondo, un tempo prolungato di discernimento attraverso l’ascolto della Parola e in compagnia della Chiesa (nella storia di ciascuna coppia che decide per un cammino di fraternità con altre c’è normalmente la presenza di una guida, sacerdote, diacono, religioso, religiosa o coppia sposata); terzo, l’attenzione a custodire la ricchezza coniugale e il compito educativo verso i figli, senza scadere in forme snaturanti di attivismo o clericalizzazione; quarto, l’individuazione di una casa (o di un gruppo di case) che concretamente consenta una vita «sana» ed equilibrata a ogni singola famiglia e, contemporaneamente, l’incontro e la fraternità con le altre tramite degli spazi comuni; quinto, la strutturazione di un progetto che non chiuda le famiglie in una forma di intimismo autoreferenziale ma espliciti la dimensione ospitale della comunità cristiana; sesto, la disponibilità cordiale a lasciarsi coinvolgere dalle storie delle comunità parrocchiali e dei territori in cui sono inserite, costruendo relazioni buone con i sacerdoti e le realtà locali; settimo, la prossimità della soglia, vissuta tessendo rapporti con famiglie e persone credenti e non credenti; infine, la formazione e la preghiera, l’ascolto della Parola e il discernimento che custodisca il bene della famiglia e uno stile di vita evangelico.

In un cambiamento d’epoca

È interessante poi che molte di queste esperienze partano dal basso, dalla ricerca delle singole famiglie, e si realizzino in spazi non religiosi che sono ecclesiali di fatto, perché espressione di battezzati che agiscono in forza della propria appartenenza a Cristo e alla Chiesa.

Va detto che i criteri elencati sopra sono alla base anche di quelle esperienze che vedono una singola famiglia (piuttosto che una fraternità di famiglie) disponibile a vivere la propria testimonianza all’interno di una parrocchia, talvolta ricevendo un mandato esplicito dal parroco o dal vescovo, magari vivendo in una comunità (e in una casa parrocchiale) nella quale il sacerdote, per quanto suo responsabile, non sia più residente. Le nostre Chiese, oggi, sono chiamate a fronteggiare un cambiamento d’epoca. L’esistenza di queste realtà che nascono dalla concretezza della vita invece che da una previa progettualità a tavolino sollecita approfondimenti teologici e pastorali che offrano strumenti di comprensione e aiutino le comunità cristiane, le parrocchie, i ministri ordinati a riconoscerle e valorizzarle. Nelle esperienze di fraternità di famiglie si rivela la creatività dello Spirito e si incontra una manifestazione significativa del volto della Chiesa.

Per questo vale la pena raccontarle.

Mario Aversano

Quante sono?

La comunità Sichem, prima del Covid, aveva tentato di costruire una rete con altre fraternità di famiglie. Abbiamo chiesto a Franco Taverna, uno dei fondatori di Sichem, se esista una sorta di censimento delle esperienze in Italia: «Abbiamo raccolto il maggior numero di nomi di comunità che siamo riusciti a recuperare tramite i nostri contatti. Siamo arrivati a circa quaranta, molte del Nord. Esiste poi una grande esperienza di coordinamento di comunità di famiglie che si chiama Mcf (Mondo di comunità e famiglia), nata da quella che forse può essere considerata la prima e il prototipo di molte altre: Villapizzone di Milano, storica esperienza di un gruppo di famiglie insieme ad alcuni gesuiti sorta nella seconda metà degli anni ’70. Attualmente solo la rete di Mcf conta poco meno di quaranta comunità. Anche queste massimamente concentrate al Nord.

Da quando noi abbiamo cominciato con la nostra Sichem sono nate tante altre espressioni del “vivere insieme”: gruppi che vivono intensamente il contatto con la natura, comunità di servizio (ad esempio per assistere disabili), famiglie che vivono insieme all’interno di un movimento più grande (Comunione e liberazione, Focolarini, Giovanni XXIII, ecc).

Non è per nulla facile tracciare una linea di separazione tra questi (e altri) mondi che sono accomunati dal desiderio di vivere una vita comune.

Ogni comunità si configura a modo suo. Con propri ritmi, priorità, storie.

È come se ogni comunità fosse un nuovo figlio e, come ben sappiamo, ogni figlio, pur essendo della stessa famiglia, sviluppa propri caratteri specifici».

Luca Lorusso

Hanno firmato il dossier

- Daniele Biella

Giornalista e ricercatore, si occupa di temi sociali. Ha pubblicato i libri Nawal, L’isola dei giusti e Con altri occhi.

- Don Mario Aversano

Vicario episcopale per la Pastorale sul territorio della diocesi di Torino. Lavora da sempre nella pastorale famigliare, cosa che gli ha permesso di conoscere da vicino alcune esperienze di fraternità di famiglie.

- Luca Lorusso

Giornalista, redattore di MC.

![]() Anche a Dar es Salaam (Tanzania), dove opero, i ragazzi vanno a scuola zaino in spalla. Persino i bambini dell’asilo indossano lo zainetto, decorato con paperette e caprette. Pochi bimbi, però, perché la scuola materna è un lusso da queste parti.

Anche a Dar es Salaam (Tanzania), dove opero, i ragazzi vanno a scuola zaino in spalla. Persino i bambini dell’asilo indossano lo zainetto, decorato con paperette e caprette. Pochi bimbi, però, perché la scuola materna è un lusso da queste parti. In memoria di padre Paolo Tablino

In memoria di padre Paolo Tablino