Tralasciando il livello delle ovvietà superficiali, dopo avere scoperto l’importanza della preghiera nella vita di Gesù il quale, come ciascuno di noi, in essa ha cercato la direzione della propria vita – perché anche lui «cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini» (Lc 2,52) -, proviamo ad approfondire, andando più in alto fino a toccare il lembo del mantello di Dio. Finora abbiamo visto alcuni atteggiamenti, peraltro appena abbozzati, riguardo alla preghiera dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista umano, che comprende anche quello di Gesù. Ci possiamo chiedere: pregare che senso ha dal punto di vista di Dio? È una domanda pericolosa perché mette in evidenza che noi pensiamo Dio come «oggetto» della nostra preghiera: «terminus ad quem», cioè destinatario. Siamo sicuri che sia sufficiente? Se Dio è «Padre», deve esserci necessariamente una reciprocità affettiva tra noi e lui. Se così è, bisogna considerare la preghiera anche dal punto di vista di Dio.

Anche Dio prega

Confesso che questi interrogativi, in un primo momento, mi sono parsi un’assurdità, pur restando indiscutibile la prassi di Gesù che prega «sempre». L’idea che Dio prega crea un problema enorme per noi, anche dalla prospettiva teologica. Un giorno scoprii un testo della tradizione ebraica, un Targùm, che mi tolse ogni dubbio, modificando radicalmente il mio approccio alla preghiera, il mio pensiero su di essa e anche la mia prassi che oggi cerco di vivere e spiegare nei limiti delle mie capacità. Cosa significa pregare dal punto di vista di Dio? In che cosa consiste la sua preghiera? Forse questo è un aspetto che non abbiamo mai valutato.

Gesù vive la sua vita all’insegna della preghiera, specialmente nel Vangelo di Lc (cfr. Lc 3,21; 5,16; 6,12; 9,18.29; 11,1; cfr. Mt 26,26.36). La preghiera è una pietra miliare che segna il percorso e la distanza tra lui e il Padre (cfr. Lc 3,21; 9,29; 22,42), e lo aiuta a capire e verificare se la direzione della sua esistenza è davvero in sintonia con la volontà del Padre.

L’AT contiene anche riferimenti all’attitudine di Dio alla preghiera. Esaminiamone due aspetti: la preghiera come desiderio umano di vedere Dio e la preghiera come «bisogno» di Dio di vedere l’Assemblea orante.

A – «Fammi vedere il tuo volto»

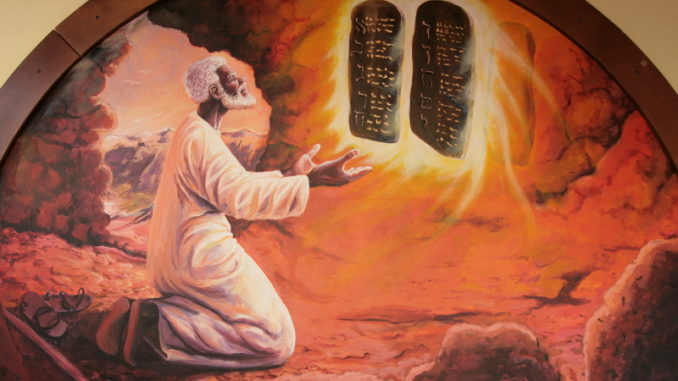

Mosè è il punto di partenza per capire il senso della preghiera come aspirazione che si consuma nella visione e non nella contrattazione. Il desiderio espresso da Mosè – che è l’anelito universale di conoscere Dio – è descritto come esperienza di vita che raggiunge il suo vertice nella visione del volto di Dio. Mosè sa che il Dio dell’Esodo non può essere imprigionato nelle categorie della religione perché di lui non si può possedere nemmeno il «Nome» (cf Es 1,14). Può essere desiderato, ma non visto, gli si può parlare, ma senza vederne il volto. È un «Dio vicino» (Dt 4,7), ma anche un «Dio terribile» (Dt 10,17; Sal 68/67,36). Nessun Ebreo può aspirare a «vedere» Yhwh senza sperimentare la morte: chiunque vede Dio muore; «tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo» (Es 33,20).

In Es 3 si racconta la visione del roveto ardente. Appena Mosè si rende conto di essere in una terra consacrata al Dio della montagna «El–Elohìm», è preso dal terrore e deve togliersi i sandali fatti con pelli di animali morti e quindi sorgente d’impurità (cf Es 3,5). Appena la voce si manifesta come «Dio», Mosè si butta faccia a terra perché ha paura di morire. «Disse: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe”. Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio» (Es 3,6; 19,12.31; Lv 16,1-2; Nm 4,2; Is 6,3; Gdc 13,22). Il timore di «vedere Dio» e di morire persiste anche nell’Apocalisse, perché l’autore cade «come morto» (cfr. Ap 1,17) appena vede il «Figlio d’uomo» (Ap 1,13), ma, come nell’AT, riceve la garanzia della sopravvivenza.

Il tema della paura di Dio si sviluppa e si evolve lentamente perché in Dt 5,24 che riflette la teologia del sec. VII a.C. si legge: «Oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l’uomo e l’uomo restare vivo» (cfr. anche Gdc 6,22-23). Il desiderio di Dio, comunque, è più forte della paura della morte, perché Mosè, – a cui «il Signore parlava […] faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico» (Es 33,11), senza però potere essere visto -, esprime l’anelito del profeta che porta in sé il bisogno dell’umanità intera:

«13Ora, se davvero ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami la tua via, così che io ti conosca e trovi grazia ai tuoi occhi; considera che questa nazione è il tuo popolo”. 14Rispose: “Il mio volto camminerà con voi e ti darò riposo”. 15Riprese: “Se il tuo volto non camminerà con noi, non farci salire di qui. 16Come si saprà dunque che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non nel fatto che tu cammini con noi? Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra”. 17Disse il Signore a Mosè: “Anche quanto hai detto io farò, perché hai trovato grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome”. 18Gli disse: “Mostrami la tua gloria!”. 19Rispose: “Farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia farò grazia e di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia”. 20Soggiunse: “Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo”. 21Aggiunse il Signore: “Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: 22quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano, finché non sarò passato. 23Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere”» (Es 33,13-23).

Il dialogo tra Dio e Mosè è un continuo rincorrersi, un tentativo di sfuggirsi: Mosè chiede di conoscere la via e Dio risponde promettendo che il volto suo camminerà con lui; Mosè implora di «vedere la Gloria-Kabòd» e Dio promette di fare passare davanti a lui «tutta la mia bontà», mentre proclama il «Nome». Questa ambivalenza di «vicinanza/lontananza» permane nella preghiera in sinagoga, ancora al tempo di Gesù.

La versione greca della LXX di Es 33,13 esprime una richiesta indicibile, alla lettera: «manifesta te stesso a me, emphànison-moi seautòn», laddove il testo ebraico ne smorza l’audacia: «hod‘ènì-na’ ’et derakèka, fammi conoscere la tua via», oppure la «tua Gloria – ’et kebodèka» (Es 33,18). In Es 33,19 Dio promette a Mosè di far passare davanti a lui tutto lo splendore del suo «bene, tòb», mentre proclamerà il proprio Nome. Il grande esegeta ebraico medievale Rashì commenta che Dio consegna a Mosè la visione di sé nella preghiera fondata sul merito dei Padri, cioè sulla preghiera corale, espressione del senso dell’Assemblea che comprende anche gli antenati. Quasi a dire che quando noi preghiamo, anche in solitudine, non siamo mai soli, perché sempre la nostra preghiera è corale, ecclesiale. Ecco il testo di Rashì:

[Corsivo nostro] «“Farò passare innanzi a te…”. È giunto il momento in cui tu puoi vedere della Mia gloria quello che ti consentirò di vedere, perché Io voglio e debbo insegnarti un formulario di preghiera. Quando tu hai bisogno di implorare la Mia misericordia per Israele, ricorda a Me i meriti dei loro Padri, perché, come ben sai, se sono esauriti i meriti dei Patriarchi, non c’è più speranza. Io, dunque, farò passare tutta la Mia bontà dinnanzi a te, mentre tu ti trovi nella grotta» (Rashi di Troyes [1040-1105], Commento all’Esodo ad Es 33,19, pp. 320-321).

B – «Fammi sentire la tua voce»

In Es 33,22 Mosè è nascosto da Dio nella «cavità della rupe», coperto dalla mano di Dio che si mostra di spalle. Il richiamo della «cavità della rupe» rimanda espressamente al Cantico dei Cantici, dove il giovane amante appassionato e frenetico cerca disperatamente di vedere il volto dell’innamorata: «O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole» (Ct 2,14). Nel testo biblico è l’innamorato che sospira la visione dell’amata, mentre il Targùm (traduzione in aramaico durante la preghiera in sinagoga del testo letto in ebraico), trasforma l’innamorato in Dio-sposo che arde di passione per la sua sposa-Israele. Il testo che segue era letto in sinagoga al tempo di Gesù:

[Corsivo nostro] «E quando l’empio Faraone inseguiva il popolo d’Israele (Es 14,8ss), l’Assemblea d’Israele fu come una colomba chiusa nelle spaccature di una roccia: e il serpente cerca di colpirla dal di dentro, e l’avvoltornio di colpirla dal di fuori. Così l’Assemblea d’Israele: essa era chiusa dai quattro lati del mondo: davanti a loro il mare, dietro a loro inseguiva il nemico, e ai lati, deserti pieni di serpenti infuocati, che colpiscono e uccidono con il loro veleno i figli dell’uomo. Subito, allora, essa aprì la sua bocca in preghiera davanti al Signore (Es 14,10); e uscì una voce dai cieli dell’alto, che disse così: Tu, Assemblea d’Israele, che sei come colomba pura, nascosta nella chiusura di una spaccatura di roccia e nei nascondigli dei dirupi, fammi udire la tua voce (cfr. Esodo Rabba XXI, 5 e Cantico Rabba II, 30). Perché la tua voce è soave quando preghi nel santuario, e bello è il tuo volto nelle opere buone» (cfr. Mekilta Es 14,13).

La tradizione giudaica (Targùm a Ct e Rashi a Es 33) apre una prospettiva davvero interessante: al desiderio del profeta Mosè di vedere Dio e al desiderio dell’innamorato del Cantico di vedere il volto della sposa, il Signore risponde non solo insegnando le regole della preghiera (v. il tallìt più sotto), ma supplicando la santa Assemblea di dare a lui stesso, a Dio, la possibilità di contemplare il volto di Israele quando prega.

Si ribaltano i ruoli: non è più solo l’uomo che desidera vedere Dio, ora è Dio che vuole contemplare il volto dell’assemblea/sposa nell’atto della preghiera, perché nella preghiera si consuma la conoscenza che diventa estasi e contemplazione: l’amore. Quando noi preghiamo è Dio che contempla noi e arde dal desiderio di vedere il nostro volto. Pregare non vuol dire solo invocare Dio, nemmeno compiere uffici o proclamare lodi e neppure ringraziare Dio: tutto ciò è parte ancora di un rapporto esteriore. Pregare nella sua essenza più mistica e assoluta è rispondere al bisogno di Dio di ascoltare la voce amabile della sua sposa-Assemblea e di contemplarne il volto splendente di opere buone.

A tutto questo bisogna prepararsi perché un evento di tale portata non s’inventa e non s’improvvisa. La «preghiera» è un lavoro, un impegno – sì, un pondus/fatica – perché ci permette di esercitare il ministero dell’amore che si mette a disposizione di Dio che non può vivere senza «vedere» l’Assemblea orante. Qui è il fondamento ecclesiale della preghiera. Ci si riunisce in Assemblea liturgica perché essa è il volto che Dio anela contemplare, e solo in essa riceviamo la grande opera buona della Parola-Carne che noi restituiamo a Dio che la ridona a noi in benedizione e forza di vita. Altro che accendere una candela o recitare uno stiracchiato «Pater» o dire un miserevole e distratto «Rosario», doveri devozionali più che esigenze di vita.

L’esperienza di Mosè e il Targùm a Ct ci dicono che se, come i Greci di Gv 12,20-21, «vogliamo vedere Gesù», dobbiamo uscire dal mondo materialista della religione in cui siamo impigliati e di cui forse siamo schiavi, per salire in alto sulla montagna di Dio, dove trovare la fenditura nella rupe da cui ascoltare Dio che chiede di sentire la voce nella nostra preghiera. La prima missione con e per il Risorto, in un mondo distratto e frastornato, è la preghiera: non preoccupiamoci tanto di «vedere» Dio o di chiedere soluzioni ai problemi della vita perché «il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno» (Mt 6,32), quanto piuttosto di lasciarci vedere da Dio, dandogli la gioia di poterci contemplare mentre preghiamo, mentre dichiariamo il nostro amore e condividiamo la nostra passione nella Santa Assemblea.

In un contesto come quello del mondo odierno, dove l’efficienza è il mòloch della modernità, i testimoni diventano l’uomo e la donna che pregano, cioè coloro che sanno e vogliono perdere tempo in una duplice direzione: davanti a Dio e davanti agli uomini e alle donne di oggi. Pregare è perdere tempo per Dio e per l’umanità, esperienza che solo gli innamorati sanno comprendere perché sono gli unici che sanno perdere tempo per amore, con amore e nell’amore, ben sapendo che non è mai «tempo perso». C’è una differenza abissale tra «perdere tempo» e «tempo perso». Il primo è atteggiamento attivo, scelta motivata dalla presenza di un altro che è il senso e la pienezza della propria esistenza; il secondo è passivo e quindi subito, spesso senza coscienza e con distrazione. Chi ama perde tempo, ma non si perde mai.

Nella prossima puntata, approfondiremo lo «Shemà’ Israel» come preghiera di Dio al suo popolo e la forma della preghiera ebraica che riesce a sintetizzare lontananza e vicinanza di Dio anche nelle formule oranti, così come sono state scoperte negli scavi vicino a una sinagoga del Cairo, in Egitto.

Paolo Farinella, prete

[5 – continua]

Il tallìt di Dio

Il midràsh Ròsh Hashanàh – Capodanno 17b, con una trasposizione retrospettiva, attribuisce a Dio stesso l’invenzione del tallìt, lo scialle bianco con strisce blu che copre il capo e le spalle degli uomini durante la preghiera quotidiana. Il midràsh narra che Dio in persona si manifestò a Mosè avvolto nel tallìt allo scopo d’insegnargli come avrebbe dovuto pregare ogni Israelita orante in futuro, e mentre si manifestava proclamava i tredici attributi di Dio elencati in Es 34,6-7: 1. Signore; 2. Eterno; 3. Dio; 4. Pietoso; 5. Misericordioso; 6. Longanime; 7. Ricco di benevolenza; 8. Ricco di verità; 9. Conserva il suo favore per mille generazioni; 10. Perdona il peccato; 11. Perdona la colpa; 12. Perdona la ribellione; 13. Colui che assolve.

Perché «13»? La risposta è rivelazione di un mistero grande e straordinario. Secondo la Ghematrìa o Scienza dei numeri che applica una regola esegetica ebraica, a ogni consonante dell’alfabeto (nell’ebraico biblico scritto le vocali non esistono, ma sono solo pronunciate) corrisponde un numero. Poiché il nome di Dio, «Yhwh» ha valore di 26, il numero 13 è esattamente la sua metà; anche la parola «’ehàd – uno» ha valore di 26. Non solo, ma il termine «amore – ’ahavàh» ha il valore di 13, esattamente quanti sono gli attributi di Dio. Parafrasando ironicamente potremmo dire che per fare «Dio – Yhwh» (= 26) occorre un «amore» (= 13) più le qualifiche/attributi di Dio stesso (=13) perché «Dio è Amore – ho theòs Agàp? estìn» (1Gv 4,8). Allo stesso modo, quando un uomo e una donna si uniscono per formare una «sola carne», fondono l’amore maschile che vale 13 e l’amore femminile che vale 13 e solo insieme esprimono «immagine e la somiglianza di Dio» (cf Gen 1,27), partecipando alla vita divina che è uguale a 26. Celiando, dal punto di vista umano, si può dire che per fare un Dio occorrono due amori fusi in uno. Chi ama porta in sé la metà di Dio e le sue qualifiche, e unendosi all’altra metà che è la persona amata forma un’unità sola, come uno è Dio.

Questa misteriosa unione mistica avviene nella preghiera, che è il «luogo» dove l’amore si fa carne e Dio si rende visibile perché lo Sposo può finalmente «vedere» la voce della Sposa e toccare il «Lògos/Verbo della vita» (1Gv 1,1). Qui è il fondamento della sacralità del rapporto sessuale che, se visto in questa chiave, è la preghiera suprema che manifesta alla «coppia-uno» il volto e la gloria di Dio-unico. Quando si parla di «chiesa domestica» è questo che s’intende: l’amore coniugale è la preghiera più alta perché è l’altare dove il volto di Dio/Yhwh (= 26) che è Uno (= 26) si esprime e si fonde nell’unità della coppia (= 13+13) che così diventa la manifestazione orante del volto di Dio.

Applicazione ecclesiale: Eucaristia dal Mistero alla banalità

Nella Chiesa cattolica ogni domenica si celebra l’Eucaristia, cui partecipa una parte non rilevante del popolo dei battezzati, nella stragrande maggioranza formata da persone anziane. In alcune chiese si trovano «messe a ogni ora» o quasi e tutte sono identiche, parte di una routine abitudinaria che si snoda nel tempo, nei mesi, negli anni, nei secoli. Eterno ritorno di un dovere da compiere, senza alcun anelito e aspettativa. Più un obbligo giuridico, da codice canonico che un’esigenza esistenziale di vita, un bisogno insopprimibile dello Spirito. «Finita la Messa», quasi un pedaggio da pagare, si ritorna agli affari della vita, come prima. Nulla è cambiato, tutto si ripete. L’Eucaristia, il «mistero» di Dio e della Chiesa, è ridotto a pratica di devozione e precetto obbligatorio. Pochi si rendono conto di cosa accade «prima, durante e dopo» l’Eucaristia. Proviamo a capire cosa dovrebbe essere per un credente.

L’Eucaristia è una convocazione dello Spirito che raduna l’Assemblea al monte della Parola (cf Is 2,1-5), simboleggiato dall’altare, a sua volta segno di Cristo risorto. La convocazione esige un’adesione, una risposta perché siamo nel contesto vocazionale: l’Eucaristia è la risposta alla chiamata, alla vocazione profetica di rispondere al Dio che convoca. Nessuno prende l’iniziativa da sé, ma, rispondendo all’anelito di Dio che ha bisogno di «vederci e sentirci», ognuno parte dalla propria diaspora, dalla propria individualità e s’incammina verso «il raduno storico ed escatologico» che si realizza attorno alla mensa imbandita, dove sono pronti la Parola, il Pane, il Vino, la Fraternità, la Profezia, la Storia. Rispondendo alla chiamata di Dio che convoca all’Eucaristia, diventiamo compimento della profezia di Ezechiele, perché a noi sono rivolte le parole del disegno di Dio:

«24Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. 25Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, 26vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne» (Ez 36,24-26).

Non si partecipa all’Eucaristia per adempiere un precetto o peggio ancora «per non fare peccato», ma per essere simbolo e segno del raduno delle genti e del desiderio di Dio di santificare il suo Nome, annunziando davanti al mondo la santità di Dio, cioè la sua natura di Dio amante:

«23Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore – oracolo del Signore Dio -, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi» (Ez 36,23).

Ogni credente consapevole, nel giorno del Signore, rispondendo al Dio che convoca, come Abramo, lascia la propria casa, la propria solitudine e le cose; e «parte» (Gen 12,1-4) verso il luogo del raduno, nuova terra promessa, dove si compie l’evento sponsale tra Dio/Sposo fremente di desiderio di «vedere e ascoltare» l’Assemblea/Sposa, ardente di essere amata. La Parola di Dio proclamata diventa così la Profezia rinnovata e annunziata al mondo, il Pane e il Vino diventano i segni della fragilità e della comunione, la fraternità assume la caratteristica di un «testamento» dichiarato e firmato davanti all’umanità distratta da altri interessi e nella quale siamo chiamati a ritornare per essere lievito, sale, luce, in una parola testimoni.