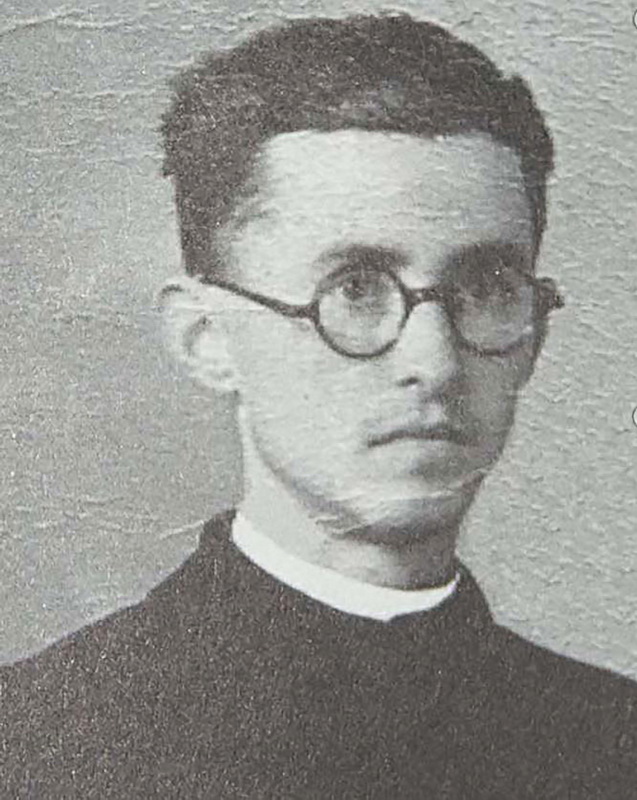

È nato un bambino. Aiutiamolo a crescere

Quest’anno a Natale vi proponiamo di iniziare a seguire insieme a noi un bambino durante i suoi primi anni di vita. E di aiutarci a farlo nascere e crescere garantendogli sanità e istruzione.

![]()

Mi chiamo Emmanuel, sono nato il 25 dicembre del 2009. Abito in una casa sotto un grande albero di mango. Ma se volete venire a trovarmi questo non vi sarà di grande aiuto per farvi arrivare a casa mia: ci sono almeno dieci case, nel mio villaggio, che stanno sotto un grande albero di mango. Dovete chiedere di Emmanuel il figlio di Marie, quella che fa la cuoca nell’asilo dei missionari.

Dice mamma che quando sono nato l’asilo era chiuso per le vacanze e lei era ad aiutare papà nel campo di manioca. Ha sentito che stavo arrivando, allora papà l’ha fatta sedere sul portapacchi della bici e ha pedalato fino al posto dove nascono i bambini. È una casetta di mattoni, più grande della nostra e si chiama dispensario. Dentro ci sono due persone vestite di bianco: una è un infermiere, poi c’è una signora che aiuta le mamme a far nascere i bambini.

Queste cose non le so perché me le ricordo, ero troppo piccolo. Le so perché adesso mamma aspetta la mia sorellina e ogni tanto io e mio fratello piccolo la accompagniamo al dispensario. Dice mamma che deve andarci per fare la visita: vuol dire che quelle persone vestite di bianco le guardano la pancia, ascoltano il suo cuore e il suo respiro. Una volta lei aveva la febbre: le hanno punto un dito con un ago e le hanno preso una goccia di sangue. Le hanno detto che aveva la malaria, poi le hanno dato delle medicine e una zanzariera nuova: la nostra aveva troppi buchi e la mamma si era ammalata per quello.

Per mia sorella che sta per nascere siamo stati al dispensario già tre volte, ma dice mamma che quando aspettava mia sorella maggiore non ci andava mai: il dispensario non c’era ancora e mamma ha fatto tutto da sola. Beh, non proprio da sola: c’era una signora del villaggio che aiutava le mamme. C’è ancora, abita nella casa vicino alla strada grande, adesso è un po’ vecchia ma aiuta ancora i bambini a nascere. Però non tutti, dice mamma, più o meno uno sì e uno no@.

Poi i missionari, quelli dell’asilo dove lavora mamma, hanno aperto il dispensario. Ora molte mamme vanno a fare la visita, ma non sempre. Ad esempio, fra le nostre vicine di casa quattro aspettano un bambino. Una viene sempre con noi alla visita, due sono andate una volta sola. La quarta, invece, non ci va mai@.

Mamma ha provato a convincerla, ma lei niente: dice che suo marito non vuole, che ha bisogno nei campi, e poi lui non si fida di quelle persone vestite di bianco. Secondo me fa male a non fidarsi di loro: sono gentili, spesso ascoltano anche il mio cuore e il mio respiro. Poi mettono mio fratello dentro una specie di scatola di legno e gli avvolgono un braccialetto intorno a un braccio, scrivono dei numeri su un quaderno e a volte danno a mamma un sacchetto con dentro delle cose per lui.

![]()

Un giorno ho visto un bambino piccolissimo, con i capelli strani, un po’ gialli. Era con sua sorella più grande, non so dove fosse la sua mamma. Hanno messo pure lui nella scatola di legno, gli hanno avvolto il braccialetto intorno al braccio e lo hanno anche infilato con le gambe penzoloni in una specie di sacco bucato: era per pesarlo, ha detto l’infermiere. A sua sorella hanno dato un sacchetto molto più grande di quello che hanno dato a noi e l’infermiere ha parlato con lei per tanto tempo. Dice mamma che adesso quel bambino devono curarlo bene e che deve mangiare delle cose per non essere più così piccolo e per non avere più i capelli gialli.

Di bambini così all’asilo dove lavora mamma non ce ne sono: secondo me è perché lei è la cuoca più brava di tutte. Le cose che prepara fanno diventare grandi i bambini e non fanno venire i capelli gialli. Lo so, perché all’asilo sono andato anche io e ora ci va mio fratello. Adesso ha lui la mia tazza rossa, quella che usavo per bere, e ha anche il mio piatto verde, dove le maestre mi mettevano la pappetta e le altre cose da mangiare. È giusto così, la pappetta è per i bimbi piccoli, io ormai sono grande e non posso più andare all’asilo. Anche se mi piacevano le cose che facevo lì, specialmente disegnare e cantare insieme agli altri.

![]()

All’asilo ho anche imparato a contare, ma non so ancora contare tutto: una volta ho provato a contare quanti passi ci sono per andare alla mia scuola, ma sono molti più di venti! Mia sorella grande andava nella mia stessa scuola che sta in un villaggio più grosso. Lei dice che doveva camminare mezz’ora, ma io non so quanti passi sono mezz’ora.

Alla mattina io cammino fino alla scuola con due bambine e altri due bambini del mio villaggio. È bello perché mentre camminiamo ci facciamo degli scherzi e un po’ ci fermiamo a giocare. Per un po’ di tempo Irene, una delle due bambine, non è più venuta a scuola con noi. Dicono gli altri che la sua mamma è stata male di nuovo e che lei ha dovuto stare a casa per aiutarla a guardare i fratelli più piccoli. Il loro papà non c’è mai, guida un camion ed è sempre in viaggio@ e la mamma deve fare tutto da sola. Anche l’anno scorso sua mamma si era ammalata e ci è mancato poco che la mia amica perdesse l’anno.

![]()

Ora è tornata e io sono contento, perché è quella che mi sta più simpatica e anche perché è la più brava della classe. Dice mamma che tutti i bambini devono andare a scuola ma che per le bambine è tutto molto più difficile. Però da quest’anno lei ha un amico nuovo, un bambino che abita in un paese lontano, il paese – dice papà – da cui arriva quel missionario che viene spesso a trovarci in classe e si ferma a parlare con le maestre. Questo bambino e i suoi genitori ora regaleranno a Irene, e a tutti i bambini come lei, i quaderni, i libri, le matite, il grembiule e tante altre cose che servono per la scuola. Così la sua mamma potrà riposarsi un po’ di più e non si ammalerà tutti gli anni e Irene non dovrà più smettere di venire a scuola per aiutarla.

Una volta Irene mi ha detto che lei da grande vuole essere come la signora del dispensario che fa nascere i bambini e che io potrei diventare come l’infermiere. Mi sembra una buona idea, così potremo continuare a farci gli scherzi e fermarci a giocare, la mattina, mentre camminiamo insieme per andare al dispensario.

Emmanuel

![]()

Emmanuel è un bambino come tanti, anzi, è tanti bambini in uno. La sua storia è ispirata alle migliaia di storie che abbiamo ascoltato nei dispensari, nelle maternità, nei centri nutrizionali, negli asili e nelle scuole primarie che i nostri missionari gestiscono nel mondo. Abbiamo collocato il nostro piccolo narratore in un villaggio rurale africano, ma molte delle situazioni che vive sono condivise dai suoi coetanei nelle immense periferie delle grandi città o nelle terre di popoli indigeni o nelle zone aride dell’America Latina, e simili anche a quelle di altri popoli che vivono di pastorizia, come in Mongolia.

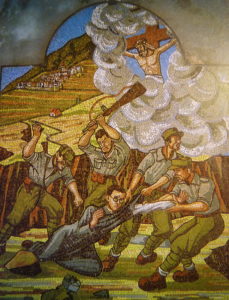

Quello che Emmanuel non ci ha raccontato – perché nessun bambino dovrebbe poter raccontare una cosa del genere – è che nei paesi meno sviluppati su mille bambini nati vivi quattro donne muoiono ancora per cause legate alla gravidanza (nell’area euro ne muoiono sei ogni centomila)@, mentre sessantotto bambini su mille non arrivano a compiere cinque anni. Settantotto, considerando la sola Africa subsahariana. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, tredici su cento di queste morti sono causate dalla polmonite, nove dalla diarrea, sei da ferite varie e cinque dalla malaria.

Secondo i dati Unicef@ «tra il 1990 e il 2015, la malnutrizione cronica è calata da 255 milioni a 156 milioni di bambini, è però aumentata in Africa Occidentale e Centrale, passando da 19,9 milioni a 28,3 milioni.

Nel 2015, oltre 50 milioni di bambini sotto i 5 anni sono risultati affetti da malnutrizione acuta, di cui 17 milioni da malnutrizione acuta grave: la metà dei bambini vivevano in Asia meridionale ed un quarto in Africa subsahariana». Nello stesso anno «circa 92 milioni di bambini sotto i 5 anni risultavano sottopeso».

Nei paesi meno sviluppati solo un bambino su cinque va all’asilo. Eppure, sempre più studi confermano che i bambini che hanno ricevuto un’istruzione preprimaria ottengono migliori risultati negli studi successivi e sono più al riparo dal rischio di essere malnutriti grazie al sostegno nutrizionale che ricevono alla scuola materna. Dei bambini in età da scuola primaria, uno su cinque non è in classe@: si tratta di oltre sessanta milioni di bambini, di cui più della metà in Africa.

Chiara Giovetti

![]()