Dal protezionismo alle multinazionali

Testo di Francesco Gesualdi |

Il capitalismo fece i suoi primi passi nel 1200 con la comparsa – a Genova – dei banchieri. Si rafforzò con le grandi compagnie commerciali e con le macchine. Poi arrivarono le multinazionali che oggi dominano il mondo (insieme alle imprese finanziarie).

Una caratteristica del capitalismo è la sua dinamicità, la capacità cioè di cambiare continuamente strategia pur di raggiungere l’obiettivo prefisso, che al contrario rimane sempre lo stesso: il profitto. Ed è proprio questa sua costante trasformazione organizzativa a renderlo poco afferrabile. A questo mondo non c’è però niente di indecifrabile se si trova la giusta chiave di lettura. Nel caso del capitalismo, la pista da seguire è l’evoluzione delle imprese: dimmi come cambiano le imprese e ti dirò come cambia il capitalismo.

Banchieri, commercianti, imprenditori, finanzieri

Il capitalismo si struttura attraverso un processo lento che muove i primi passi con i banchieri genovesi del 1200. Ma la sua vera storia possiamo farla cominciare nel 1600, con la strutturazione delle grandi compagnie dedite al commercio internazionale, tra cui una delle prime è la «Compagnia delle Indie orientali» (East India Company). Il secolo successivo, l’avvento delle macchine nel processo produttivo fa entrare il capitalismo in una fase nuova, caratterizzata da un cambio di ruolo dei mercanti. Se prima si limitavano a comprare e vendere prodotti già pronti, con l’avvento delle macchine trovano più vantaggioso organizzare essi stessi la produzione. Così nasce la classe dei mercanti imprenditori che ottengono i loro prodotti all’interno di stabilimenti attrezzati di macchinari fatti funzionare da uno stuolo di lavoratori salariati. Per due secoli il capitalismo sarà dominato dalle imprese produttive e, anche se oggi un nuovo tipo di impresa, quella finanziaria, sta allargando i propri tentacoli, il mondo in cui viviamo è ancora quello modellato da loro. Ciò è particolarmente vero per l’assetto internazionale.

Le imprese, lo sappiamo, sono strutture organizzate per fare profitto attraverso la divaricazione fra costi e ricavi. La battaglia delle imprese avviene sul terreno della riduzione dei costi e dell’aumento delle vendite. E se la questione costi sta alla base di temi come il progresso tecnologico, il colonialismo, il conflitto sociale, la questione vendite sta alla base delle alleanze, delle ostilità e più in generale delle relazioni fra stati.

Multinazionali:

i numeri (2016)

- ?Gruppi censiti: 320.000

- ?Totale società controllate: 1.116.000

- ?Quota di partecipazione al prodotto lordo mondiale: 35-40%

- ?Fatturato lordo complessivo: 132mila miliardi di dollari

- ?Profitti lordi complessivi: 17mila miliardi di dollari

- ?Quota di commercio estero gestito: 80%

- ?Occupati: 300 milioni (15% della mano d’opera salariata a livello mondiale)

Fonte:

Cnms, Top 200. La crescita di potere delle multinazionali, Vecchiano 2017; il lavoro è scaricabile – gratuitamente – dal sito del «Centro nuovo modello di sviluppo» (www.cnms.it).

Perché il libero scambio

Il sogno di ogni impresa è espandere le vendite in maniera infinita, per questo la crescita è un caposaldo del capitalismo. E poiché le possibilità di vendita sono tanto più ampie, quanto più vasto è il mercato, il capitalismo – almeno a parole – ha sempre fatto professione di fede nel libero scambio, nel mantenimento, cioè, di frontiere aperte per permettere a merci e servizi di fluire liberamente tra uno stato e l’altro. In realtà le imprese hanno sempre oscillato fra protezionismo e liberismo in base allo stadio evolutivo in cui si trovano. Un’ambivalenza che appare più chiara se facciamo un paragone con i tori. Quando sono ancora vitelli si sentono più al sicuro in pascoli protetti da staccionate che impediscono ai tori, più forti di loro, di entrare. Crescendo, cominciano ad avvertire la staccionata come un limite perché alzando la testa vedono tanta buona erba di là dalla palizzata: sarebbe bello poterla brucare! Ma poi si guardano nello stagno e, benché cresciuti, si vedono ancora creature acerbe incapaci di fronteggiare i tori adulti che si trovano nel pascolo aperto. Per cui sognano una situazione intermedia: lo spostamento della staccionata un po’ più in là per disporre di un recinto più ampio in cui l’erba sia contesa solo fra tori della stessa età e delle stesse dimensioni. Più tardi, quando hanno raggiunto l’età adulta ed hanno superato ogni paura di confrontarsi con gli altri, rivendicano l’abbattimento di qualsiasi staccionata (anche di quella costruita per proteggere i nuovi vitelli) per scorrazzare liberi nell’infinita prateria.

Fuori di metafora, quando l’industria è ai suoi albori, le imprese chiedono protezione agli stati. Non senza ragione. L’esperienza dimostra che solo in una situazione protetta, l’industria nascente ha garanzia di sviluppo.

In caso contrario rischia di essere sopraffatta dalle imprese straniere che, in virtù della loro forza tecnologica e finanziaria, possono inondare il paese di beni a prezzi così bassi da sgominare l’industria locale. Per questa ragione molte nazioni africane sono riluttanti a firmare l’accordo di scambio alla pari proposto dall’Unione europea. Il famoso Epa, Economic Partnership Agreement, ossia «Accordo economico di partenariato», che propone di applicare tariffe zero sui prodotti del Sud del mondo esportati verso l’Unione europea e tariffe zero per i prodotti europei esportati verso i paesi del Sud del mondo. Il tutto sotto l’ipocrisia della reciprocità dimenticando, come si dice in Lettera a una professoressa, che non c’è niente di più ingiusto che fare parti uguali fra disuguali.

Perché il protezionismo

Tornando alla storia è un fatto che il capitalismo nasce protezionista. Le imprese manifatturiere di ogni nazione chiedevano ai propri governi di metterle al riparo dalla concorrenza estera tramite dazi doganali e ogni altro provvedimento utile a ostacolare l’ingresso di manufatti esteri. Ma il protezionismo a cui le imprese aspiravano era a senso unico: porte chiuse alle merci straniere, ma possibilità di collocare le proprie nei mercati degli altri. Una pretesa non di rado soddisfatta con le armi. Valgano come esempio le guerre dell’oppio di metà Ottocento fra Cina e Gran Bretagna per la pretesa da parte di quest’ultima di commercializzare in Cina l’oppio coltivato in India. La stessa annessione dell’India all’impero britannico aveva come obiettivo non solo quello di impossessarsi delle materie prime indiane, ma anche di garantire un ampio mercato alle manifatture tessili inglesi. Non a caso Gandhi fece dell’autoproduzione tessile uno dei simboli della resistenza contro il dominio britannico.

In principio fu la Singer

È in questo contesto di amore-odio per il protezionismo, che a fine Ottocento le imprese di grandi dimensioni mettono a punto una nuova strategia di espansione. La formula si chiama colonizzazione dall’interno e si basa su un ragionamento semplice: se non si può entrare nei mercati degli altri con prodotti che vengono da fuori, ci si può entrare producendo da dentro. Così nel 1867 l’americana Singer si paracaduta in Gran Bretagna e dopo aver fondato una società, di proprietà sua, ma giuridicamente inglese, apre a Glasgow una fabbrica di macchine da cucire autorizzate ad invadere l’isola perché made in England.

Singer apre ufficialmente il corso moderno delle multinazionali, più propriamente dette gruppi multinazionali dal momento che non si tratta di imprese singole ma di tante società imparentate fra loro per il fatto di appartenere a una medesima società che sta a capo di tutte. Oggi i gruppi multinazionali sono 320mila per un numero complessivo di oltre un milione di filiali. Tutti insieme fatturano 132 mila miliardi di dollari e generano profitti lordi per 17mila miliardi. E se in certi settori, come le sementi, i velivoli, il petrolio, l’auto, l’acciaio, sono i protagonisti esclusivi, non meno importante è il loro peso sull’economia mondiale considerato che contribuiscono al 35-40% del prodotto lordo globale e che alimentano l’80% del commercio internazionale. Solo in ambito occupazionale i loro numeri si fanno più timidi dal momento che impiegano solo 300 milioni di persone pari al 15% dell’intera mano d’opera salariata mondiale.

Famiglie, azionariato e fondi d’investimento

Internazionalizzazione delle filiali, ma anche della proprietà della capogruppo, questa è un’altra caratteristica della maggior parte delle multinazionali. E mentre alcune, come Ikea, Mars, Barilla, Ferrero sono ancora controllate dalle famiglie di origine, tutte le altre appartengono a un azionariato diffuso, sparso a livello mondiale. Spesso è inutile cercare persone in carne e ossa: salvo eccezioni, i proprietari sono banche, assicurazioni, fondi pensione, fondi di investimento, istituzioni che di mestiere raccolgono capitali fra il grande pubblico, dal giovane lavoratore che risparmia per farsi una pensione, al vecchietto che affida i propri risparmi al fondo perché gli è stato promesso un alto rendimento. A livello mondiale 225 istituti finanziari gestiscono una ricchezza pari a 26mila miliardi di dollari e riecheggiano le parole di Louis Brandeis, membro della Suprema Corte degli Stati Uniti dal 1916 al 1939: «Possiamo avere la democrazia o la ricchezza concentrata nelle mani di pochi, ma non possiamo avere entrambe le cose».

Francesco Gesualdi

Geografia delle multinazionali – Chi sono, dove sono

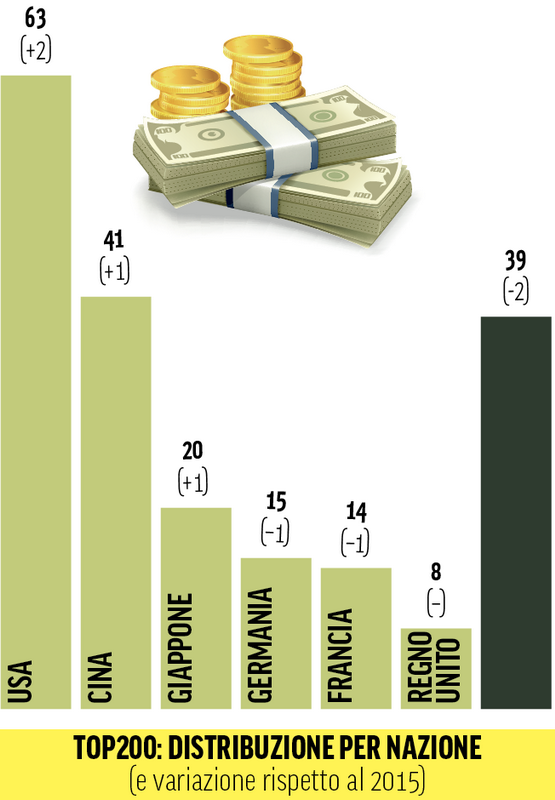

Gli Stati Uniti guidano la classifica delle multinazionali, ma la Cina avanza rapidamente.

Se compiliamo una lista delle prime 100 realtà economiche, includendovi i governi in base ai loro introiti fiscali e le multinazionali in base ai loro fatturati, scopriamo che 66 sono multinazionali. La prima compare al 10° posto ed è Wal-Mart con un fatturato di 485 miliardi di dollari, somma superiore alle entrate governative di paesi come Spagna, Australia, Russia, India

(vedi il grafico Cnms a sinistra).

Le Nazioni Unite definiscono multinazionale qualsiasi gruppo con filiali estere. Ma al di là di questa caratteristica, ognuna differisce dall’altra non solo per attività, ma anche per dimensioni. Al pari dei mammiferi che comprendono sia i topolini che gli elefanti, anche le multinazionali comprendono gruppi che fatturano qualche manciata di milioni di euro e altri che realizzano centinaia di miliardi. Tant’è che i primi 200 gruppi realizzano, da soli, il 14% di tutto il fatturato delle multinazionali. E se un tempo le capogruppo battevano quasi esclusivamente bandiera europea, statunitense o giapponese, oggi battono sempre di più bandiera cinese. Rimanendo alle prime 200, in cima alla lista troviamo ancora gli Stati Uniti con 63 capogruppo, ma al secondo posto incontriamo la Cina con 41 capogruppo. Con la differenza che mentre quelle cinesi sono tali di nome e di fatto perché sono per la maggior parte di proprietà governativa, tutte le altre hanno una doppia personalità: con una patria ben precisa da un punto di vista giuridico, ma apolidi da un punto di vista proprietario perché i loro azionisti sono banche e fondi di investimento di ogni paese del mondo. Tanto per confermare, ancora una volta, che il potere finale è della finanza, considerato che 25 gruppi finanziari controllano il 30% del capitale complessivo di 43mila gruppi multinazionali.

Fra.G.