La grande decisione (At 15): diversi nella continuità

testo di Angelo Fracchia |

Luca ha preparato il terreno fin dall’inizio degli Atti degli Apostoli: Gesù si era mosso quasi solo all’interno dell’ebraismo, ma il cristianesimo è diventato ben presto qualcosa di diverso.

Di fronte alle accuse che sia stato Paolo a stravolgere la Chiesa, Luca s’impegna a dimostrare che fin da subito si sono oltrepassate le barriere religiose: eunuchi (At 8,27-38), samaritani (At 8,5-13), un centurione romano per opera di Pietro (At 10), fino ad arrivare ad Antiochia, dove l’annuncio del Vangelo era tanto indiscriminato da rendere evidente che quello cristiano era un movimento nuovo (At 11). I primi episodi narrati, erano casi eccezionali, quella di Antiochia era, invece, una situazione ordinaria, ma fino ad allora non ci si era ancora detti in modo esplicito quale strada prendere: se rimanere nell’ambito dell’ebraismo, oppure aprire la Chiesa a fedeli provenienti dal paganesimo.

L’occasione

Come spesso accade, la questione era già chiara da tempo, ma non si è affrontata finché non si è arrivati a litigare. C’erano, infatti, ad Antiochia, alcune persone provenienti da Gerusalemme (ossia dalla chiesa «madre»), che insegnavano che «se non vi fate circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati» (At 15,1). Non si trattava, ovviamente, solo di un «segno nella carne» che, per quanto fastidioso, si sarebbe comunque potuto anche sopportare, ma di un’adesione piena alla legge di Mosè, tradotta in quei 613 precetti che toccavano la morale, l’alimentazione, la preghiera e la vita sociale dei buoni ebrei (è possibile che al tempo non fossero ancora pienamente codificati in questo modo e in questo numero, ma l’approccio di fondo era già questo).

Il ragionamento di queste persone era comprensibile: Gesù era ebreo (circonciso), ha sostanzialmente rispettato la legge ebraica, soprattutto non ha mai detto di volerla abrogare (cfr. Mt 5,17), e se quella legge ora non restasse valida, significherebbe che tante generazioni di credenti ebrei avrebbero vissuto invano la propria fede. Se Gesù si è innestato nella tradizione dell’Antico Testamento, se non ha sconfessato la tradizione, quella era Parola di Dio e restava valida.

In fondo, altri gruppi ebrei pensavano che nessun pagano potesse entrare a far parte del popolo eletto, per cui la posizione di questi cristiani provenienti dall’ebraismo era già più aperta, in quanto ammettevano che, con la circoncisione e rispettando per intero la Legge, quei confini fossero porosi.

Chiarezza e novità

Paolo e Barnaba però hanno reagito violentemente (At 15,2): non si poteva chiedere la circoncisione a chi diventava cristiano. Le motivazioni sarebbero state espresse più chiaramente dalle lettere di Paolo, soprattutto ai Galati e ai Romani. Possiamo riassumerle così: in Gesù, Dio si è mostrato intenzionato a cercare la comunione con l’essere umano a qualunque costo, fosse anche a costo della propria vita e della propria rispettabilità (normalmente i crocifissi erano considerati maledetti da Dio). Le singole persone potranno rifiutare l’offerta di Dio, che rimane però definitiva. Affermare che sia necessario qualcos’altro perché quella comunione sia efficace, significa sostenere che l’intenzione di Dio, accolta dagli uomini, non è sufficiente. Ma se non basta quella, non c’è niente che basti! Dio invece ha donato gratuitamente questa salvezza all’essere umano, e l’unica reazione possibile da parte dell’uomo è fidarsi e accoglierla (Rom 3,20-24, ad esempio).

È chiaro che lo scontro emerso ad Antiochia era radicale, e non toccava soltanto l’organizzazione della Chiesa, come era accaduto a Gerusalemme con le vedove degli ellenisti (At 6,1-6), ma la sua stessa essenza teologica. La Chiesa doveva decidere che cosa essere: se uno dei tanti movimenti ebrei, o qualcosa di radicalmente nuovo, nato dal darsi di Dio in Gesù.

Sicuramente Paolo aveva presente la gravità del momento, ma con tutta probabilità questo valeva anche per i suoi «avversari».

Discernimento nello Spirito

Luca non si limita a dirci che cosa è accaduto in quel momento storico così centrale per l’identità della Chiesa, quando Paolo e Barnaba sono andati a Gerusalemme per discutere della questione con i Dodici, ma probabilmente vuole anche suggerirci come si dovrebbe fare il discernimento nello Spirito.

Nella discussione, i protagonisti sono partiti dall’osservazione di ciò che lo Spirito aveva suscitato tra i non ebrei (At 15,4). Di fronte alla contestazione di «alcuni della setta dei farisei» (At 15,5: scopriamo così che si può continuare a essere innanzitutto farisei, prima che cristiani), la discussione, come prevedibile, si è fatta rovente, finché non è intervenuto Pietro.

A Gerusalemme, dove Pietro viveva, la guida della chiesa era Giacomo, «fratello del Signore» (cfr. At 12,17; Gal 1,19), ma Pietro era pur sempre la guida dei Dodici. Sembra proprio che Pietro sia intervenuto come «autorità morale», quasi come chi, senza detenere un grande potere, ha però un’autorevolezza rafforzata proprio dall’essere fuori dalle stanze che contano.

Il suo discorso è stato essenziale ed è andato dritto al punto: Dio ha dato lo Spirito Santo a tutti, in più, noi per primi non siamo stati capaci di rispettare la legge, quindi perché imporla agli altri, visto che non è indispensabile (At 15,7-11)?

A quel punto si è tornati a osservare le imprese compiute da Dio tra i «greci».

Infine Giacomo, il verosimile capo dell’ala «conservatrice», ha avanzato la proposta concreta di chiedere ai nuovi cristiani provenienti dal paganesimo non la circoncisione, ma il rispetto di quattro astensioni: dagli idoli, dall’impudicizia, dagli animali soffocati e dal sangue.

Una decisione difficile

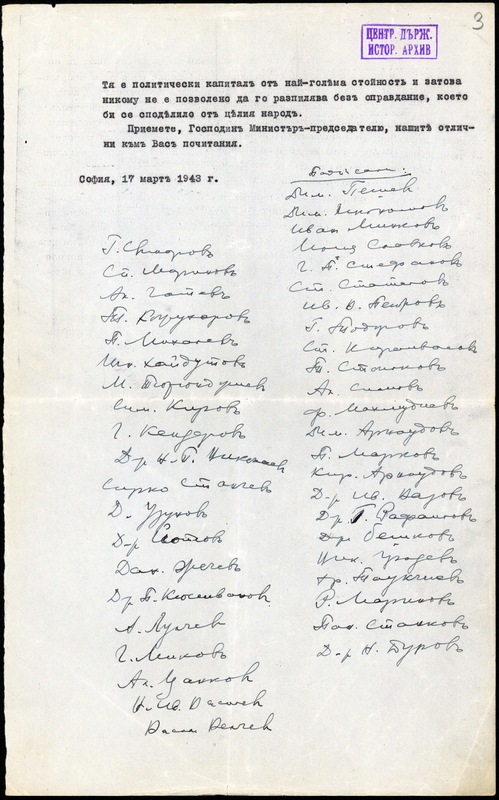

In realtà, se il cuore della decisione è chiaro, i dettagli lo sono molto meno, cosa dimostrata dal fatto che questo medesimo episodio è narrato anche da Paolo in Gal 2,1-10, ma con particolari diversi.

Paolo racconta che «da parte delle persone più autorevoli – quali fossero allora non mi interessa, perché Dio non guarda in faccia a nessuno [sbagliamo a cogliere un po’ di astio? nda] – non mi fu imposto nulla. […] Ci pregarono solo di ricordarci dei poveri» (Gal 2,6.10). Sappiamo, e lo vedremo nella lettura di Atti, che le relazioni di Paolo con la chiesa di Gerusalemme, chiaramente guidata da Giacomo, non sarebbero state idilliache neppure in seguito. Forse Paolo si aspettava che la guida della chiesa, e quindi anche di quell’incontro, spettasse a Pietro e non al «fratello del Signore», ma può essere più onesto dire che il tono irritato di Paolo si coglie pur non essendone esplicitamente chiaro il motivo.

È più interessante notare che quanto raccontato da Luca in Atti 15 non coincide con ciò che dice Paolo in Galati 2. La proposta di Giacomo riportata in Atti 15, infatti, non cita i poveri e parla però delle quattro condizioni negative, dei quattro «non si deve» che abbiamo citato sopra (cfr. At 15,20).

Le quattro condizioni

Per analizzare le quattro condizioni imposte da Giacomo ai nuovi cristiani, partiamo dalla quarta. Secondo l’Antico Testamento, il sangue è la sede della vita. Anche dopo che il creatore aveva concesso agli uomini e ad alcuni animali di cibarsi di carne per nutrirsi (Gen 9,1-4), aveva vietato però d’ingerire sangue, per mantenere la consapevolezza che ci si alimenta, sì, con carne di animali, ma non si diventa padroni della loro vita, che continua ad appartenere a Dio. Per questo motivo la modalità pura di uccisione di un animale era (e rimane per ebrei e islamici) di versare il sangue a terra, la quale appartiene a Dio: ciò che è di Dio, torna a Dio.

Possiamo forse spiegarlo così: ai cristiani non provenienti dall’ebraismo Giacomo chiede di tenersi lontano almeno da ciò che era particolarmente fastidioso per gli ebrei e che era facile da rispettare. Vivere da fratelli cristiani insieme, infatti, voleva anche dire condividere la mensa (eucaristica, che comprendeva anche un vero pasto).

L’astensione dagli animali soffocati si può spiegare con il fatto che essi, evidentemente, avevano ancora il sangue al loro interno, quindi ricadiamo nel primo caso dell’astensione dal sangue, anche se potremmo già obiettare che non era necessariamente e sempre semplice capire come era stato ucciso un animale.

Che cosa sia l’«impudicizia» (porneia, vedi Mt 19,9) non è chiaro: c’è chi spiega che erano alcuni comportamenti sessuali, oppure particolari legami matrimoniali (cfr. 1Cor 5,1), o forse altro ancora. Accontentiamoci di riconoscere che c’era un vincolo in più.

Conosciamo invece gli idolotiti (la carne rimasta dai sacrifici agli idoli, ndr). La grandissima maggioranza delle forme religiose del mondo antico (compreso l’ebraismo) prevedevano di sacrificare animali agli dei. Di solito la carne sacrificata veniva in parte bruciata sull’altare, in parte mangiata da chi la offriva (come banchetto di comunione con la divinità), in parte lasciata ai sacerdoti. Questi ne consumavano un po’, ma ovviamente ne avanzavano, e non aveva senso conservarla, dal momento che il giorno dopo altri avrebbero offerto sacrifici. Di solito, quindi, la rivendevano: il ricavato veniva utilizzato per le necessità del tempio pagano, in più, essendo carne arrivata in dono, poteva essere rivenduta anche a prezzi bassi. Ecco che chi viveva o passava da quelle parti poteva comprare questa carne, di buona qualità, a basso prezzo e, in più, in qualche modo «santificata» dal passaggio nel tempio. Paolo, nella Prima lettera ai Corinti, nota che quella era solo carne (gustosa ed economica), ma che alcuni «deboli nella fede» potevano pensare che i cristiani più istruiti, comprando quella carne, volessero «tenersi buoni» anche gli dèi che pure dicevano non esistere. Se c’è il rischio che alcuni cristiani più consapevoli, i quali sanno che non c’è differenza tra la carne sacrificata a dèi che non esistono e carne normale, provochino confusione nei cristiani più semplici mangiando carni sacrificate, afferma l’apostolo, piuttosto si astengano del tutto da tale carne (1 Cor 8).

Una volta approfonditi i quattro divieti, capiamo che il cuore della decisione presa dalla Chiesa a Gerusalemme non sono essi, ma il fatto che chiunque può diventare cristiano senza prima diventare ebreo, senza la circoncisione, senza rispettare la legge di Mosè. Restano dei vincoli, più che altro formali, ma l’ostacolo principale è rimosso.

La decisione e le sue ragioni (teologiche e no)

Luca è talmente sicuro della centralità di questa decisione che ne fa il punto di svolta degli Atti, a metà circa della sua opera: da qui in poi, infatti, sembra dimenticarsi della chiesa di Gerusalemme. Citerà Giacomo ancora in Atti 21,18, ma senza parlare più di Pietro né dei Dodici. A questa svolta tendeva tutta la costruzione della narrazione fin qui, da qui si riparte. D’altronde, se la chiesa non avesse intrapreso questa strada, sarebbe rimasta uno dei tanti gruppi, più o meno aperti, numerosi e significativi, che facevano parte del mondo ebraico. E si era trattato di una decisione che Gesù non sembrava aver suggerito, perlomeno non esplicitamente. Si era davvero mosso lo Spirito Santo.

In questa decisione centrale per la vita della chiesa, peraltro, lo Spirito non ha violato la libertà degli uomini. I capi della chiesa, Paolo, Barnaba, gli anziani, sono stati chiamati a collaborare, ad aprire gli occhi, a capire (persino nella fatica e nei litigi…). Senza l’azione dell’uomo, Dio non può agire. Tanto che il «decreto» firmato da Giacomo afferma, non per orgoglio, ma in verità, «È parso bene, allo Spirito Santo e a noi…» (At 15,28): lo Spirito non decide senza l’uomo.

Ma proprio perché si tratta di uomini che pensano, e poiché gli uomini sono condizionati dalla propria storia, cultura e caratteri, Giacomo fa una mossa finissima: non si limita a dire che i frutti dello Spirito hanno già mostrato che Dio vuole questa apertura, ma aggiunge una citazione di Am 9,11-12 (in At 15,15-18), in cui si lega la ricostituzione della tenda d’Israele con l’omaggio a Dio da parte dei non ebrei. Non è un caso che gli ebrei solitamente dicessero che gli «altri» dovessero rispettare solo i comandamenti «di Noè», che sostanzialmente si incentravano sul rispetto della vita. I quattro precetti imposti ai cristiani «greci» ricordano quelli che si chiedeva di rispettare ai «forestieri», a coloro che, in tempi antichi, risiedevano nel territorio d’Israele. Giacomo, insomma, strizza l’occhio anche ai suoi di Gerusalemme, ai cristiani provenienti dall’ebraismo, suggerendo che l’apertura nei confronti dei convertiti dal paganesimo mantiene al centro il mondo ebraico rendendolo soltanto più ampio e ricco.

Noi intanto scopriamo che tensioni, persino scontri, e addirittura limiti e trucchi, fanno parte della Chiesa fin dagli inizi, e non impediscono allo Spirito Santo di agire.

Angelo Fracchia

(14-continua)