Esodo: Una storia di ieri e di oggi

Un viaggio nel libro dell’Esodo con Angelo Fracchia |

Dopo due anni passati in compagnia degli Atti degli Apostoli, a scoprire come Luca traccia gli inizi e i fondamenti della Chiesa, dal direttore della rivista arriva la sfida a confrontarsi con un testo altrettanto fondamentale, non solo per i cristiani. Ci spostiamo nell’Antico Testamento dove si trova il libro dell’Esodo che ci terrà impegnati per un altro biennio.

Libri di vita, non di leggi

Nel comune sentire di tanti che non conoscono la Bibbia (però anche, ahimè, di tanti che dovrebbero conoscerla!), quel volumone, composto da ben 73 libri, contiene molti obblighi e divieti che ciascuno di noi dovrebbe rispettare per piacere a Dio (e quindi da Lui essere trattati meglio di chi invece non li rispetta). In realtà, le norme morali, che pure ci sono, ammontano solo a circa un ottavo dei versetti biblici, e spesso sono legate alle circostanze specifiche nelle quali sono state scritte, quindi non sono tutte applicabili universalmente e per sempre.

Nel libro sacro, piuttosto, si trovano tante testimonianze su come persone diverse, in contesti e tempi diversi, hanno vissuto l’esperienza dell’incontro con Dio e su quali sono state le sue conseguenze. Questi incontri e le loro conseguenze, a volte sono espressi nella Bibbia in forma di norme e leggi, ma più spesso in forma di racconti, inni, poesie e tanto altro. Diventa allora più facile capire perché alcune di quelle esperienze «ci parlano» meglio e più in profondità di altre, le quali invece restano più mute e lontane dalla nostra sensibilità.

Diventa allora più semplice capire e accettare il fatto che nella Bibbia ci sono alcuni testi che contano di più, sono più importanti e più centrali. E non c’è nulla di blasfemo o irrispettoso in questa constatazione.

È peraltro una valutazione naturale per i cristiani, almeno per il Nuovo Testamento (considerato più importante dell’Antico): i Vangeli sono più importanti delle pur preziose lettere di Paolo, e dentro i Vangeli il racconto della passione e risurrezione è assolutamente decisivo. Ed è significativo notare che i capitoli più importanti del Nuovo Testamento non ci offrano indicazioni su come comportarci, ma raccontino «soltanto» ciò che è successo a Gesù.

Al cuore dell’Antico Testamento

Un discorso simile si può fare per l’Antico Testamento, che noi cristiani rischiamo di trattare come se fosse tutto uguale. Nella tradizione ebraica il fondamento della scrittura è nella Torà, quella che in greco si chiama Pentateuco, ossia i primi cinque libri della Bibbia. Tra questi, il cuore è costituito dal libro dell’Esodo, che narra l’uscita dall’Egitto del popolo d’Israele, che così si scopre popolo, sulle orme del suo Dio.

Chi ha narrato al cinema l’impresa di Mosè, in pieno stile hollywoodiano, ha pensato che la storia potesse finire quando il popolo raggiunge l’altro lato del Mar Rosso e l’esercito del faraone annega nelle acque: un vero «lieto fine» secondo tutti i criteri cinematografici. Solo che la storia raccontata nel libro dell’Esodo, a quel punto, non è arrivata neppure a metà.

Il suo percorso è infatti molto più intelligente e profondo di tante sue trattazioni romanzate, e presenta anche un itinerario ideale del cammino di incontro con Dio: il credente che lo leggerà, attraverserà, in un certo modo, le tappe vissute dal popolo. Il percorso tracciato dall’Esodo rappresenta l’evoluzione che compie la fede nel suo crescere e maturare.

Gli antichi non erano abituati a scrivere trattati di psicologia o teologia, non redigevano saggi, ma raccontavano storie, dentro le quali mettevano in evidenza gli elementi importanti, ben visibili per chi era abituato ad ascoltarle.

Noi, ormai poco avvezzi a presentazioni di questo tipo, possiamo ritornare bambini (perché tramite le favole i bambini sono abituati a questo stile), oppure passare decenni a meditare questi testi, come facevano i monaci (ma di solito così tanto tempo non lo abbiamo, o non riusciamo a prendercelo), oppure, infine, possiamo farcelo spiegare un poco. Esattamente ciò che proveremo a fare noi.

Quale storicità?

Noi adulti ci mettiamo davanti al racconto dell’Esodo chiedendoci subito quale affidabilità storica abbiano le sue pagine. Al riguardo è stato scritto tantissimo e, di tanto in tanto, accadrà che anche noi faremo qualche cenno in merito.

Per ora ci basti ciò che oggi viene ritenuto più probabile (non sicuro!) da tanti.

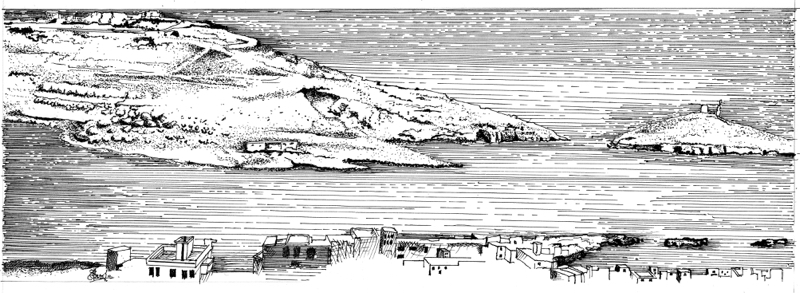

È verosimile che un piccolo gruppo di persone abbia vissuto un’esperienza simile a quella narrata nel libro: la fuga da un regime poderoso e oppressivo, seguendo non la più normale «via del mare» nel Nord del Sinai, ma quella, meno presidiata, che passava attraverso le paludi del Mar Rosso settentrionale per avventurarsi poi attraverso le oasi (rare e magre) del Sinai meridionale.

Queste persone avevano percepito di essere state salvate da un Dio che le aveva scelte senza loro merito, se non quello di aver accolto una chiamata che chiedeva loro di seguirla senza avere certezze.

Una volta approdati in Palestina, questi fuggitivi liberati si sono legati a gruppi umani già presenti sul territorio, i quali, sentendo narrare la loro vicenda di fiducia in un Dio che aveva scelto gli oppressi e non i grandi della storia, hanno riconosciuto in quel Dio lo stesso Dio che anche loro adoravano. E hanno pensato che quella vicenda di fiducia e rischio, interpretasse bene anche la loro esistenza di contadini o di pastori (per il resto avversari). Poi, col tempo, le «tre storie» (dei fuggiaschi, dei contadini e dei pastori) hanno finito con il confluire in una storia sola.

Un approccio diverso

L’effettiva storicità degli eventi, che giustamente ci preoccupa quando parliamo di Gesù, è però in questo caso meno vincolante.

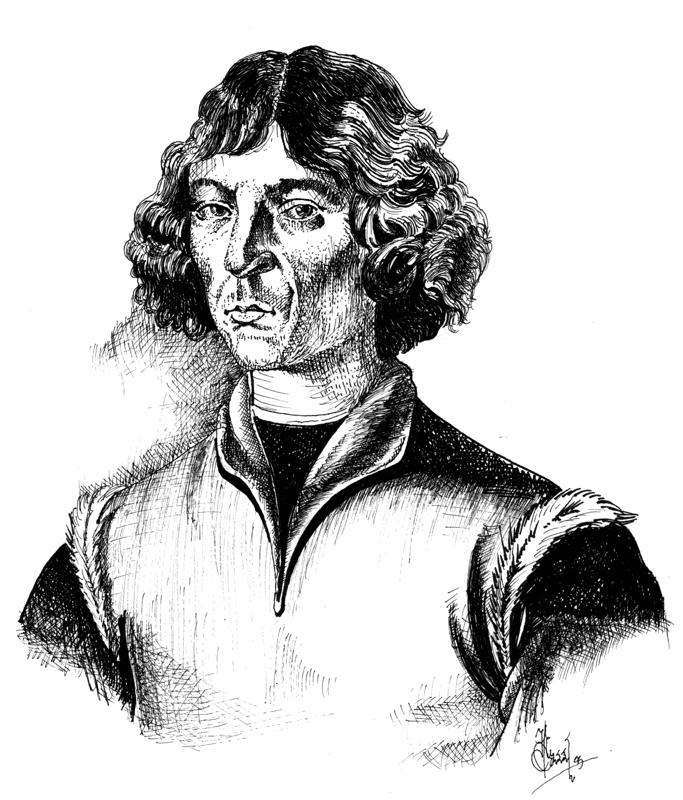

Noi oggi abbiamo un approccio alla «realtà storica» che è molto diverso da quello dell’antichità. Noi troviamo citate con le virgolette, nei nostri giornali, solo le parole esatte che sono state pronunciate. Può poi accadere che quelle parole vengano tolte dal loro contesto, che aiuterebbe a capirle bene (basti pensare alle citazioni di frasi di papa Francesco, che in pubblicazioni o film vengono estrapolate dal contesto per fargli dire quello che lui effettivamente non ha mai detto), ma se sono state dette così, ci sentiamo autorizzati a riportarle così.

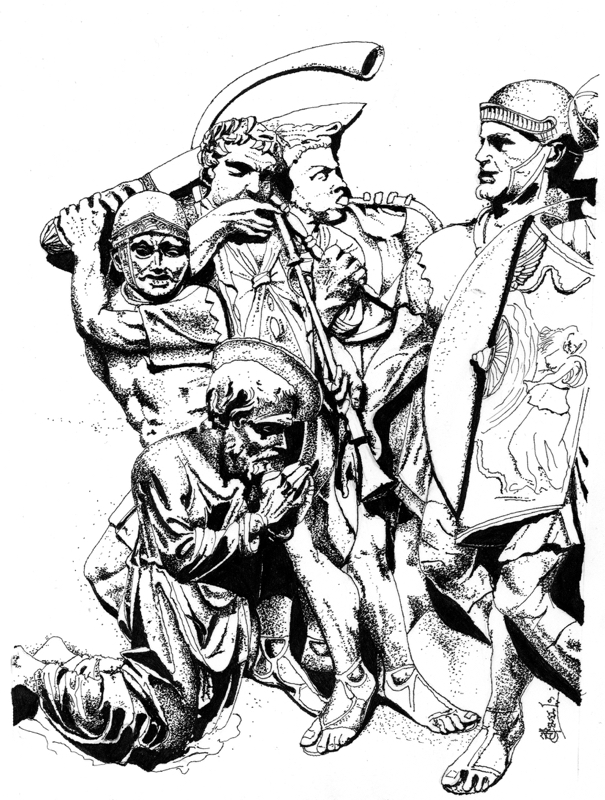

L’antichità ha un approccio diverso: conta il senso profondo degli eventi, e per farlo capire gli autori antichi a volte inventavano particolari o avvenimenti. Lo stesso Tucidide, storico greco e non semita, ritenuto modello di obiettività storica, afferma, nella «Guerra del Peloponneso», che metterà in bocca ai suoi personaggi storici anche ciò che era verosimile o magari solo opportuno che dicessero in quella situazione. E lo afferma nell’introduzione, dando quindi alle sue parole il valore di un principio di fondo della sua narrazione storica. Se le cose raccontate da Tucidide riguardo a un fatto storico interpretavano bene quel fatto, non importava che alcune cose fossero inventate, o supposte, restavano «vere».

Il principio di fondo di Tucidite vale anche per l’Esodo, che è sicuramente vero e storico, perché rispecchia in modo autentico la vita e la storia di tanti credenti nei secoli.

Sicuramente non riusciremo a precisare sotto quale faraone sia potuto avvenire l’Esodo (il testo non lo chiama mai per nome), né se davvero così tante persone abbiano potuto sopravvivere nel deserto per quaranta anni. Non lo sapremo mai perché per gli autori del libro questi due elementi, e anche altri che oggi per noi sono importanti, erano del tutto marginali.

Secondo la tradizione (che trae le proprie conclusioni a partire dalle scivolosissime cronologie bibliche) ci troveremmo intorno alla metà del XIII secolo a.C., ma neppure questo è sicuro. Il bello è proprio questo: che anche noi lo possiamo trascurare.

Il problema di partenza (Es 1,1-14)

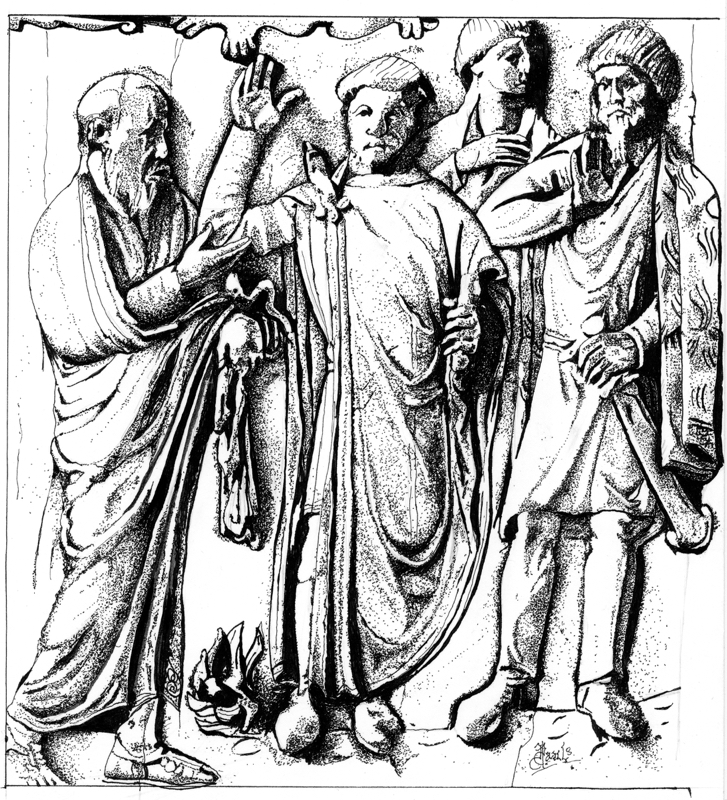

Chi ha letto il libro della Genesi, o almeno i suoi ultimi capitoli, sa chi è Giuseppe, penultimo figlio del patriarca Giacobbe, che, con i suoi sogni, e la capacità di interpretarli, acquisisce un ruolo di primo piano nell’amministrazione egizia, tanto da poter accogliere i suoi fratelli e suo padre nella regione quando una carestia sparge la fame in tutta l’area. Ma è nella sorte delle cose umane di essere dimenticate, ed ecco che sorge in Egitto un faraone che non sa più chi sia stato Giuseppe (v. 8).

Il nuovo capo coglie solo il problema immediato, ossia che il popolo di Israele non è amalgamato con gli egizi ed è numeroso, tanto che, se l’Egitto fosse attaccato da nemici esterni, si potrebbe correre il rischio che si uniscano agli invasori (vv. 9-10). La paura del faraone sembra essere, soprattutto, quella della partenza degli ebrei, che si confermano, già solo per questo, oppressi.

Può darsi che si tratti soltanto di un trucco letterario per mettere in moto la trama, ma colpisce che il punto di partenza sembri essere la mancanza di memoria. Il faraone non conosce più Giuseppe, ma neppure il popolo di Israele pare essere particolarmente capace di ricordare: non richiama il proprio antenato, non invoca Dio, non tenta neppure di riprendere la strada del deserto. Semplicemente, si è rassegnato a una condizione di schiavitù.

A metà del libro, nella notte cruciale di Pasqua, molto si insisterà su questo invito a ricordare. Chi dimentica da dove viene, non sa dove potrebbe andare e si accontenta di restare schiavo. Quel Dio che aveva stretto un’alleanza con gli antenati non viene neppure invocato; sarà però lui stesso a mettersi in movimento, sebbene il suo popolo non si ricordi di lui.

Non si tratta in realtà neppure di un vero popolo: sono persone, separate tra di loro. È solo lo sguardo impaurito del faraone a renderlo un popolo. Quello sguardo, e poi quello compassionevole e protettivo di Dio.

Le due città

Senza entrare ancora nella questione di quando effettivamente sia avvenuto l’Esodo e quando il libro sia stato compilato, per ora ricaviamo qualche suggestione interessante, anche se soltanto probabile e non sicura, dal nome delle due città egizie costruite con il lavoro degli ebrei (Es 1,11). Ramses era infatti rimasto nella memoria come un faraone importante e potente, anche molte generazioni dopo la sua scomparsa. Citarlo significava spostare in un passato lontano la vicenda.

Intorno al VII secolo a.C., l’antica città di Pi-Ramses (nome completo, preferito dalle iscrizioni egizie), disabitata da secoli, venne utilizzata come cava di pietre già lavorate per la costruzione di una nuova città magazzino a Nord Est del Delta. Questa nuova città si trovò quindi con tante iscrizioni che citavano l’antica Pi-Ramses.

Nella stessa zona, venne allagata la città di Pitom, che fu quindi spostata e ricostruita altrove con il lavoro di braccianti non egizi. Che questi manovali non egizi potessero essere anche ebrei è molto probabile (2 Re 23,33-35 lascia intendere che diversi ebrei erano stati sequestrati come prigionieri di guerra proprio in quel periodo). Peraltro, la parola utilizzata per definire queste due «città-magazzino» (Es 1,11) è un prestito dalla lingua egiziana entrato nel lessico ebraico non prima del VII secolo a.C. Sembra insomma che l’autore dell’Esodo strizzi l’occhio al lettore, lasciandogli intendere che ciò che racconta riguarda vicende antiche, ma è rilevante anche l’oggi.

Fare memoria

Questi particolari potrebbero sembrarci (e in effetti sono) minimi, ma rivelano un atteggiamento che tornerà spesso in Esodo: ciò che ha riguardato la generazione che dall’Egitto è uscita, non interessa solo loro quella generazione, ma tutti coloro che in quella storia si ritroveranno. Non è un caso che il rito ebraico di Pasqua fa ringraziare «per quello che il Signore mi ha fatto quando mi ha liberato dalla schiavitù egiziana».

È questo il senso del memoriale, su cui tanto si concentrerà Esodo e quindi anche noi: non il ricordo nostalgico di un ottantenne che sa ancora i nomi di tutti i suoi compagni della prima elementare, ma l’ottantenne che, insieme alla moglie al suo fianco, richiama il giorno di sessanta anni prima in cui si sono incontrati.

Angelo Fracchia

(Esodo 01 – continua)