Perdenti 63. Jan Palach, dare la vita per la libertà

testo di Don Mario Bandera |

Più di mezzo secolo fa, era il 19 gennaio 1969, Jan Palach, studente cecoslovacco si immolò dandosi fuoco nella centralissima piazza San Venceslao a Praga, per protestare contro l’invasione dei carri armati sovietici e il clima di repressione instaurato dall’Armata Rossa nel suo paese. Nello sbuffo di fumo legato al suo gesto estremo, che per un istante si disperse sulla sua bellissima città, era contenuto un monumento simbolico molto più solido della pietra o dell’acciaio, certamente più duraturo, perché l’uomo è nato per la libertà. La libertà è un diritto inalienabile per ogni essere umano dal giorno della nascita fino alla morte.

Alla luce delle sofferenze di Jan Palach, quello che divenne fondamentale nella «lettura sapienziale» del suo gesto fu l’autenticità della sua identità umana. Quale altra creatura sulla terra avrebbe potuto immaginare da sé la bellezza di un futuro di libertà e giustizia, fino al punto di auto immolarsi per essa? Palach con il suo gesto, ribadiva di fronte all’oppressore, che l’uomo non può vivere in schiavitù.

Le sue ultime parole sul letto di morte sono un monito ancora oggi: «Dedicatevi da vivi alla lotta».

Jan, qualche giorno prima di prendere la tua estrema decisione, scrivesti a un tuo compagno di studi, suggerendo un’azione di rivolta collettiva che non fosse più solo una testimonianza individuale.

Jan, qualche giorno prima di prendere la tua estrema decisione, scrivesti a un tuo compagno di studi, suggerendo un’azione di rivolta collettiva che non fosse più solo una testimonianza individuale.

Auspicavo una protesta di massa contro la presenza e la tracotanza dei sovietici, non più sopportabile per chi, come me e i miei compagni di università, sentiva crescere dentro di sé il «dovere» della libertà e non soltanto il bisogno.

Tu fosti anche tra i fondatori del Consiglio accademico degli studenti, studiavi filosofia, eri interessato alla storia, all’economia, alla politica; avevi partecipato a dei viaggi di studio, eri stato persino a Leningrado per conoscere meglio la cultura russa. Avevi vissuto gli effetti della «Primavera di Praga», con il vecchio apparato comunista che cercava, sciogliendosi dal diktat sovietico, di realizzare un «socialismo dal volto umano», a cui molti guardavano con simpatia.

Eravamo in molti – tra i giovani – a sognare e ad aspirare a un socialismo senza apparati centrali, che fosse veramente democratico e che ammettesse un onesto senso critico. Per un giovane studente di filosofia come me, appena ventenne, questa era una speranza che riempiva il cuore e dava senso al futuro.

I sovietici, però, infransero questo sogno col rumore assordante dei loro cingolati.

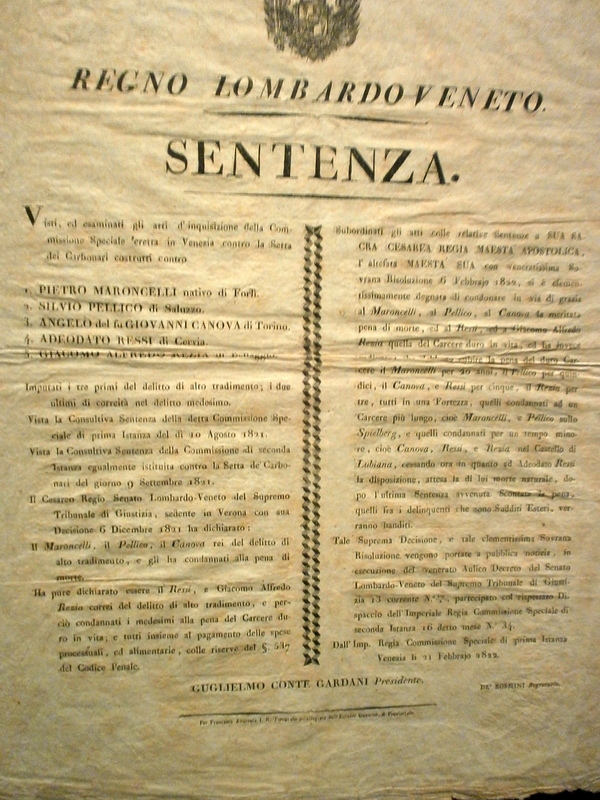

Se non ricordo male, una settimana prima dell’invasione,

Brežnev da Mosca aveva telefonato a Dubček e, dopo vari rimproveri per la mancanza di decisione del capo cecoslovacco nel reprimere le libertà che i praghesi si stavano prendendo verso il Pcus (Partito comunista dell’Unione Sovietica) e l’Urss (con grave danno per la tenuta del Patto di Varsavia), lo aveva minacciato dicendo: «Se non interverrete voi, lo faremo noi!».

Dubček aveva risposto che non gli risultavano attacchi all’Unione Sovietica, ma Brežnev lo aveva zittito: «Come puoi dire una cosa del genere, quando tutti i giornali ogni giorno pubblicano articoli antisovietici e antipartito comunista?».

Forse Dubček – che sicuramente aveva percepito la serietà dell’avvertimento, se non altro perché Brežnev ogni tanto in tono fraterno gli si rivolgeva con «caro Saša» – aveva pensato di avere tempo, ma non ne ebbe. Una settimana dopo, il 20 agosto 1968, i carri armati sovietici entrarono a Praga.

Nelle settimane seguenti il dibattito prese toni spesso pessimisti, oppure attendisti se non opportunisti. Ma non tutti accettavano la nuova situazione. Non io e alcuni miei compagni che ci sentivamo abbandonati dal resto del mondo a una lenta agonia. Fu così che decidemmo di sfidare il potere e la morte auto-immolandoci con il fuoco. Eravamo cinque studenti universitari, e per sorte a me toccò di inaugurare il rito.

Il vostro gesto estremo si ispirava al bonzo vietnamita Thích Quang Duc che l’11 giugno 1963 si era dato fuoco a Saigon per protesta verso il presidente del Vietnam del Sud, il Ngô Dình Diêm, e la sua politica ostile alla filosofia buddhista.

Forse. Però, l’esempio d’immolazione attraverso il fuoco venne a noi da più vicino, sia nel tempo che nello spazio: l’8 settembre 1968 Ryszard Siwiec, impiegato polacco di 59 anni, si era dato fuoco nello stadio di Varsavia per protesta contro la partecipazione delle truppe polacche all’occupazione della Cecoslovacchia. Il 5 novembre 1968 anche il dissidente ucraino Vasyl Makuch si cosparse di benzina e s’immolò in una delle strade principali di Kiev, contestando l’azione dei sovietici nel suo paese e in Cecoslovacchia.

Il tuo gesto era già forte in se stesso, ma hai anche lasciato uno scritto per spiegare la tua scelta.

Certamente. Ho lasciato nel mio zaino una lettera in cui spiegavo: «Poiché i nostri popoli sono sull’orlo della disperazione e della rassegnazione, abbiamo deciso di esprimere la nostra protesta e di scuotere la coscienza del popolo. Il nostro gruppo è costituito da volontari, pronti a bruciarsi per la nostra causa. Dato che ho avuto l’onore di estrarre il numero 1, è mio diritto scrivere la prima lettera ed essere la prima torcia umana. Noi vogliamo l’abolizione della censura e la proibizione di “Zpravy” (il notiziario delle forze d’occupazione sovietiche). Se le nostre richieste non saranno esaudite entro cinque giorni e se il nostro popolo non darà un sostegno sufficiente a quelle richieste, con uno sciopero generale e illimitato, il 21 gennaio una nuova torcia s’infiammerà».

![]()

Il 16 gennaio 1969, verso il tramonto, Jan Palach si recò in piazza San Venceslao, ai piedi della scalinata del Museo nazionale, inzuppò i suoi abiti di benzina e si trasformò in una «torcia umana». Non morì subito, la sua agonia durò altri tre giorni.

Il 25 gennaio ai funerali parteciparono seicentomila persone, con una processione lungo tutte le principali vie di Praga.

Dopo più di mezzo secolo da quella tragedia ci si ricorda sempre di lui e di altri giovani che scelsero lo stesso destino. Quattro giorni dopo il sacrificio di Jan Palach, l’operaio ventiseienne Josef Hlavatý, si cosparse di petrolio e si diede fuoco morendo cinque giorni dopo con una lenta e dolorosa agonia. Jan Zajíc, diciannovenne studente moravo, si autoimmolò il 25 febbraio 1969; il 4 maggio 1969, toccò a Evžen Plocek, operaio trentanovenne, che s’incendiò in un sottopassaggio della cittadina di Jihlava.

Per chi lo conobbe, Jan era sano di mente e «aveva un carattere calmo, razionale, voleva diventare filosofo e partecipare al dibattito politico», forse sentiva troppa rassegnazione attorno a sé. A quel punto, credette non restasse altro che l’oblazione della propria vita per scuotere il suo popolo.

Alexsander Dubček, segretario del partico comunista cecoslovacco e allora primo ministro, durante i funerali disse: «Il sacrificio di Jan Palach ha traumatizzato tutto il nostro paese, una cosa del genere non era mai accaduta prima in Cecoslovacchia e, per quanto ne so, in Europa».

Per anni, la notizia dei gesti estremi di questi giovani, non trapelò in Occidente, la ferrea censura del Partito comunista ne impediva la diffusione. Erano esempi scomodi per chiunque, non soltanto per i sostenitori del governo filosovietico di Gustàv Husàk (subentrato a Dubček), che sotto le direttive di Mosca cercava di «normalizzare» il paese. Ma l’oscurità che avvolgeva i paesi gravitanti nell’orbita sovietica, grazie a questi coraggiosi testimoni, cominciava a dare i primi segni di cedimento, e il sacrificio di Jan Palach, come quello di altri numerosi giovani, avrebbe alla lunga portato alla riacquisizione della libertà e della democrazia per troppo tempo soffocate.

Don Mario Bandera