testo di Angelo Fracchia – illustrazione di Marco Francescato |

Nelle narrazioni, così come nelle nostre vite, ci sono interi periodi che si possono riassumere in un pugno di frasi, e ci sono singoli eventi che richiedono ampi racconti. Si possono descrivere, ad esempio, quarant’anni in pochissime parole e, allo stesso tempo, essere costretti a narrare una sola notte in diversi capitoli. È ciò che succede con la narrazione della notte di Pasqua. Ci sono momenti che non hanno lo stesso peso degli altri, e meritano di essere affrontati con ampiezza.

Il mese scorso abbiamo già mostrato come confluiscano nella tradizione pasquale e nel suo racconto tre tipi di festa (una pastorale, una agricola e una storica), e abbiamo affrontato lo spinoso tema del male inflitto da Dio agli Egizi. Qui ci concentriamo su quello che il racconto dice, cercando di evidenziarne alcuni contenuti.

La prima pasqua

Le modalità che il Signore indica a Mosè per celebrare la festa di Pasqua sono una legge vera e propria, con suggerimenti precisi che indicano il senso di ciò che si dovrà celebrare. Il Signore affida questa legge a Mosè, ma non solo a lui, anche ad Aronne (12,1), e la offre loro «nella terra d’Egitto». Quasi tutte le leggi citate nell’Esodo vengono consegnate da Dio a Mosè sul Sinai. Tra le eccezioni c’è la circoncisione, che però era già stata praticata da Abramo, apparentemente dimenticata e poi recuperata (sembra) tramite il curioso e inquietante racconto di Es 4,24-26.

La circoncisione e la Pasqua sono norme radicali, fondamentali. La prima è un segno di alleanza che era stato affidato a uomini che non sapevano dove avrebbero dormito, chi li avrebbe tutelati, dove sarebbero stati sepolti. È un gesto di fiducia nella presenza di un Dio-persona che non abbandona.

La Pasqua nasce in un ambiente straniero, ostile, da cui si sta per fuggire. Non c’è più l’inquietudine di chi teme pericoli per sé e per i propri cari, ma la consapevolezza di chi sa che i pericoli esistono, li ha già subiti e ne vede di più grandi all’orizzonte. Non è la paura un po’ vaga dei bambini, è la consapevolezza degli adulti che decidono di fidarsi pur sapendo che in tal modo perderanno comunque qualcosa, che la scelta è rischiosa, che in palio c’è la libertà, ma anche il rischio della morte.

In entrambi i casi, la fiducia non dipende dalle proprie capacità o da un’assicurazione scritta, bensì da una parola di promessa, una relazione. Prima di tutte le leggi, nella Bibbia, c’è il rapporto con Dio. Fuori da questo, le leggi non hanno senso.

L’invito fatto dal Signore per celebrare la Pasqua è ad allestire una cena. I nostri pasti non servono mai soltanto a nutrirci.

Diverso è mangiare con tutta la famiglia riunita, nelle sue varie generazioni, magari cucinando piatti tradizionali, antichi, con calma, al modo con cui si facevano una volta, insegnandoli ai nipoti (dando un enorme rilievo alla continuità nella e della famiglia – e non a caso sono pochi i pasti di questo tipo -), oppure andare con gli amici nel locale più alla moda, o nel quale ci servono più in fretta oppure si possono gustare piatti nuovi (anche questa non è una scelta neutra: è decidere di concentrarsi nel presente, a volte rifiutando volutamente il passato).

Una cosa è lasciare che ognuno si prenda una scatola di biscotti e si rifugi nella propria camera, un’altra è cucinare insieme una grigliata in cui non ci sono posti fissi e tutti gli invitati portano qualcosa.

Ogni stile di pasto comunica qualcosa, sottintende qualcosa. Il problema dei sottintesi però è che possono essere fraintesi, e se fraintesi, possono far nascere sentimenti ancora più forti e violenti di quelli che nascerebbero dalle parole.

Non a caso, quando nelle famiglie si litiga, tutto il rituale che sottintende armonia (pensiamo al tempo di Natale) diventa faticoso e logorante, perché diventa falso, comunica ciò che non si vive.

Lo stile della festa

Agli ebrei Dio indica lo stile della festa: ognuno si troverà in una famiglia che sia autosufficiente, che riesca a mangiare uno o più agnelli per intero. Una famiglia, ossia un ambiente umano al cuore del quale ci sono le relazioni, non l’età o la professione o le idee. Ma non il nucleo ristretto fatto di padre, madre e figli: le indicazioni esplicitano che nei nuclei singoli si è troppo pochi, ci si deve unire ad altri. Un gruppo umano legato dalla parentela, ma abbastanza grande da consumare almeno un agnello intero, e non così piccolo da essere facilmente spazzato via.

Il cibo ricorda la provvisorietà della vita dei pastori: non bisogna avanzare niente, si cuocerà l’agnello alla brace (il modo più semplice, per chi è in cammino, senza stoviglie, senza condimenti speciali…), lo si accompagnerà con pane non lievitato (quello usato allora era il lievito madre, messo da parte dalla massa e tenuto per la volta dopo, con la necessità di tempi lunghi di lievitazione e dispense fresche e buie) ed erbe amare (cioè quelle che crescono spontaneamente nei campi, e non quelle coltivate, più dolci). In più, l’allestimento, soprattutto guardando al dettaglio dell’agnello «maschio, perfetto, nato nell’anno», da cuocere arrosto, sembra rimandare ai sacrifici: ciò che accadrà questa notte coinvolge Dio.

Se non bastasse il menù, si precisa che bisogna mangiarlo con i sandali ai piedi e la cintura ai fianchi, come se si fosse pronti a partire, e «in fretta», con una parola che non viene quasi mai usata nella Bibbia, e che, quando viene usata (in Dt 16,3 e Is 52,12), succede in due brani che parlano della Pasqua. Esprime una trepidazione unica, peculiare, che non può confondersi con nessun’altra. È l’ansia dello studente prima dell’esame di maturità, di due sposi la sera prima del matrimonio: paura, mescolata a speranza, insieme alla consapevolezza che da domani nulla sarà più come prima.

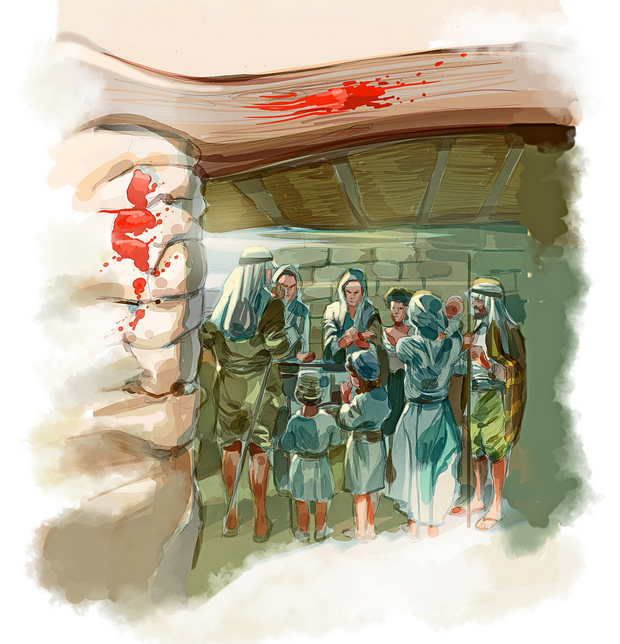

Il sangue alle porte

Insieme agli elementi che rimandano a un rito, che sia più pastorale (l’agnello) o agricolo (gli azzimi), ce ne sono altri che rinviano alla storia, ad esempio l’invito a bagnare col sangue dell’agnello gli stipiti delle porte.

In questo invito particolare, possiamo intravedere, mescolati tra loro, almeno quattro messaggi che il testo probabilmente vuole trasmetterci.

1) Il sangue è la sede della vita. La vita è di Dio. Non è un caso che agli ebrei resterà vietato cibarsi di sangue, perché significherebbe oltrepassare i propri confini e mettersi al posto di Dio, quasi si fosse signori della vita (cfr. Lv 17,12-14). L’aspersione con il sangue non è soltanto un gesto apotropaico, ossia un gesto che vuole scaramanticamente tenere lontano il male evocandolo (come quando ci auguriamo «in bocca al lupo»): è Dio stesso che si pone sulle porte. Dio è coinvolto, e non è neutrale.

2) L’aspersione è un gesto antichissimo, «copia» un rito già esistente. Nella tradizione vicino orientale, le porte della casa, il luogo di comunicazione con l’esterno e quindi il più fragile, il più esposto anche al malocchio, deve essere difeso da amuleti. Il sangue può essere uno di questi. Non è un rito ebraico. Nessuno di noi, però, viene dal nulla, siamo sempre figli di tradizioni e abitudini che risalgono a prima di noi e ci condizionano. A volte i «puristi» (e ogni tanto lo siamo stati tutti) vorrebbero eliminare dalle tradizioni ciò che le precede, perché siano senza mescolanze. Ma nulla nella vita umana è totalmente puro. Quando Dio si incarna, non si vergogna di questa «mescolanza», che è la normale condizione umana, e vi entra anche lui, la accoglie, la fa sua. Anche se non a ogni costo e in ogni caso. In quel rito di aspersione, che esisteva già prima degli ebrei, solitamente si difendevano tutti i lati del passaggio (i tre stipiti e la soglia), e quindi anche la soglia (nella nostra tradizione, a volte, la soglia di casa non si deve calpestare: eredità superstiziose antichissime). In Esodo, Dio invita a non prenderla in considerazione. Come a dire che la relazione con il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe resta aperta all’incertezza, al non tutto deciso, quindi alla fiducia.

3) Il sangue sugli stipiti, poi, è anche un segno visibile all’esterno. Chi passa per strada può riconoscere che lì dentro ci sono ebrei, ed ebrei che hanno deciso di ascoltare la voce di Dio. Finora, nello scontro tra Mosè (o Dio) e il faraone, il popolo sembra quasi essersi messo da parte, come uno spettatore. Viene però un momento in cui non si può più rimanere fuori, occorre mettersi in gioco, decidere da che parte stare. È questo il momento.

Una tradizione intrecciata

4) L’ultimo aspetto merita di essere trattato un po’ più a fondo, perché riguarda tutto il Primo Testamento. Nel capitolo 12 di Esodo troviamo accenni alla Pasqua «pastorale», alla Pasqua «agricola» e alla Pasqua «storica» (questa emerge con più chiarezza negli stipiti bagnati di sangue ma fa anche da cornice a tutto il racconto).

I tre aspetti vengono intrecciati, mescolati, quasi confusi, anche a costo di perdere un po’ in coerenza narrativa. Ma è l’approccio normale della Bibbia.

Noi uomini del nostro tempo tendiamo a distinguere, separare e analizzare. Il mondo biblico sa che la vita umana è interconnessa, intricata, persino confusa. E chi scrive, anche se si trova davanti tre tradizioni diverse, distinte e separate, le unisce come nella vita. In tal modo «costringe» ognuno a riconoscere dignità anche alle tradizioni diverse. Il contadino che ha sempre celebrato la Pasqua come festa stagionale, con gli azzimi e la mietitura dell’orzo, riconosce Es 12 come brano fondamentale per comprendere la propria festa. Quel passo, però, è anche centrale e fondamentale per il pastore che celebra la pasqua dell’agnello, delle erbe amare e dei sandali ai piedi. Anche il cittadino riconosce in quella tradizione soprattutto la storia del popolo. Ognuno ritrova le altre tradizioni nel «proprio» testo e impara ad accoglierle e rispettarle come affidabili, autentiche. E capisce che non è semplicemente un mettere insieme solo ciò che è comune, ma un unire e ampliare le tradizioni di ognuno. Ciascuno, quindi, non solo si ritrova a casa propria, ma anche insieme a dei compagni di casa che forse non immaginava di avere.

Un’unica storia

Chi parte dall’Egitto porta con sé un bottino (Es 12,34-36), quasi fosse un esercito vincitore. Ma questo esercito, che si rassegna a prendere la strada più lunga, per non far scoraggiare nessuno di fronte ai pericoli (13,17-18), è composto da carri, vecchi, bambini, donne incinte, bestiame, e si ritrova in una marcia che non può che essere lenta e fragile.

Gli Ebrei portano con sé le ossa di Giuseppe, per non lasciare nulla in Egitto: i ponti con la «casa di schiavitù» saranno tagliati in modo definitivo. E si guarda già avanti, alla celebrazione del «memoriale»: non un semplice ricordo, ma la ragione delle proprie scelte in ogni tempo, anche oggi (Es 13), come due sposi che rivivano insieme la memoria di come si sono conosciuti sessanta anni prima.

Il numero di coloro che abbandonano l’Egitto è fissato in seicentomila uomini adulti (12,37), cifra assolutamente inverosimile, secondo alcuni raggiunta forse nel momento di massimo splendore dei regni di Israele. L’idea è che in quella schiera che fugge sono già raccolti tutti i futuri credenti, i quali infatti saranno chiamati a riconoscersi nel Dio

d’Israele rievocando quel «passaggio» fatto di fiducia in una parola di promessa divina.

Non è un caso che l’etimologia della parola «Pasqua», abbastanza oscura, venga fatta risalire volentieri, dalla Bibbia e dalla tradizione ebraica, a «passaggio». L’angelo della morte «passa» attraverso l’Egitto, «passando oltre» le case degli ebrei, ma loro stessi sono chiamati a «passare fuori» dall’Egitto, decidendo, finalmente, di «passare» dalla parte di Dio. Non c’è nulla di statico, nulla di assicurato, è una vita in corso, fatta di promesse e fiducia.

Dio, in cambio, sarà per loro colonna di nubi che guida durante il giorno, e colonna di fuoco che protegge dalle incognite del buio durante la notte (13,21-22).

La storia non è finita, il popolo non è salvo. Ma ha preso una decisione. E, anche se questa verrà rimpianta e contestata, resta un primo passo deciso nella direzione della fiducia in Dio.

Angelo Fracchia

(Esodo 07 – continua)