Iraq: Il ritorno dei cristiani nella piana di Ninive, ricostruire dopo l’Isis

Testi di Marta Petrosillo, foto ACS |

Estate 2014: centinaia di migliaia di cristiani fuggono da Mosul e dalla piana di Ninive. L’Isis ha iniziato la sua avanzata con distruzioni e massacri. Quando la zona viene liberata più di due anni dopo, molti decidono, con coraggio, di tornare. Vogliono ricostruire una presenza cristiana vecchia di duemila anni. In prima fila a sostegno delle popolazioni le Chiese cristiane.

Ritornare a vivere a casa propria dopo l’Isis, dopo l’orrore, dopo aver visto tanti, familiari e amici, abbandonare per sempre il paese, è possibile. Ce lo dimostrano i cristiani iracheni che, nonostante il dolore e l’incertezza, non si sono arresi a chi voleva cancellare la loro presenza da queste terre e oggi sono tornati in gran numero nella piana di Ninive dalla quale erano dovuti fuggire in massa.

Quando è stata liberata tra fine 2016 e inizio 2017, e quando si sono potute constatare le distruzioni compiute, nessuno sperava in un simile miracolo.

Tornare in città distrutte

A Qaraqosh, piccolo centro urbano a circa 30 km a Sud Est di Mosul, nel Nord dell’Iraq, noto per essere la roccaforte della cristianità nel paese, si stima che siano ritornati 25.650 cristiani: il 46 per cento di quanti abitavano la cittadina prima dell’invasione dell’Isis nell’agosto 2014.

Notevoli risultati si sono registrati anche in altri villaggi della piana: a Karemlesh, distante 5 km da Qaraqosh, sono rientrati il 26 per cento dei cristiani fuggiti nel 2014, mentre a Telskuf, 60 km più a Nord, i rientri sono stati ben 5.313, ossia il 73 per cento, la quota più alta della zona. Proprio nel villaggio di Telskuf è stata riconsacrata la prima chiesa della piana di Ninive, quella di San Giorgio, danneggiata e profanata dall’Isis. «Un messaggio di speranza e di vittoria. Lo Stato islamico voleva cancellare la presenza cristiana e invece i jihadisti se ne sono andati, mentre noi siamo tornati», ha detto monsignor Bashar Matti Warda festeggiando la riconsacrazione della chiesa l’8 dicembre 2017.

Le Chiese unite per ricostruire

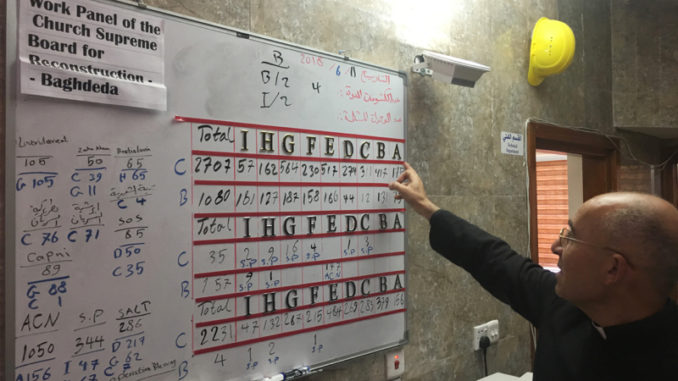

Il processo di ricostruzione ha visto le Chiese irachene in prima linea. L’opera di ripristino e di riedificazione delle oltre 13mila abitazioni bruciate, distrutte e danneggiate dallo Stato islamico, è stata ed è coordinata, infatti, dal Comitato per la ricostruzione di Ninive (Nrc, Nineveh Reconstruction Committee), istituito il 27 marzo 2017 dalle tre Chiese dell’Iraq: caldea cattolica, siro cattolica e siro ortodossa, con la collaborazione della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre.

Ognuna delle tre Chiese ha due suoi rappresentanti nel comitato. Monsignor Timothaeus Mosa Alshamany, arcivescovo della Chiesa siro ortodossa di Antiochia e priore del monastero di San Matteo, dopo la firma dell’accordo ne ha sottolineato la duplice, storica portata: da un lato lo spirito ecumenico, dall’altro la reale possibilità per migliaia di cristiani di tornare alle loro radici e a una vita dignitosa. «Oggi – ha affermato – siamo una Chiesa davvero unita; unita per la ricostruzione delle case nella piana di Ninive, per infondere fiducia nei cuori delle persone che vivono in quei villaggi e per invitare quelli che li hanno lasciati a tornare».

Ripristinare la dignità

Molti sacerdoti si sono trasformati in ingegneri, architetti e geometri. Don Georges Jahola è uno di loro: è il sacerdote siro cattolico che ha coordinato la ricostruzione di Qaraqosh. Non appena celebrata la messa, don Jahola smette i paramenti e prende il cellulare per seguire i lavori. Gli abbiamo parlato a fine gennaio scorso: «Dopo 2 anni di occupazione dello Stato islamico, al nostro rientro abbiamo trovato quattro chiese bruciate, due siro cattoliche e due siro ortodosse. Abbiamo trovato una chiesa totalmente distrutta, mentre altre erano gravemente danneggiate. Abbiamo celebrato la messa in chiese bruciate. Ora stiamo costruendo e ristrutturando edifici dove poter svolgere catechesi e altre attività pastorali».

La priorità è quella di ristabilire una presenza cristiana, per fare in modo che anche altre famiglie decidano di tornare. «Vogliamo creare spazi per i bambini e per il tempo libero degli adulti e dei giovani», continua don Jahola che ricorda anche le drammatiche condizioni in cui ha trovato Qaraqosh: «Abbiamo visto una città distrutta. Da un lato a causa di oltre due anni di abbandono, dall’altro per via della furia dell’Isis. Il 35% delle case era stato distrutto. Ci siamo spaventati, ma non ci siamo persi d’animo. Abbiamo mappato tutte le case, le abbiamo fotografate, assegnato loro un codice ed elencato i danni di ciascuna. Qui in Iraq se non ci pensa la Chiesa a far fronte alle necessità di questa povera gente non lo farà nessuno».

Oggi, laddove un tempo sventolavano le bandiere nere dell’Isis, sono tornate le famiglie cristiane. «Quasi tutte le parrocchie hanno riaperto – continua don Jahola -. Soltanto due anni fa era impensabile poter ritornare a Ninive. Ma questo significa per noi riacquistare le nostre radici e poter vivere la nostra fede in unione con quella dei nostri antenati».

«Qui c’è il nostro futuro»

Ritornare a casa non è stato semplice per i cristiani. «È stata una ferita al cuore quando ho visto cosa rimaneva della mia abitazione e della mia città», ci confida Wisam, rientrato a Qaraqosh assieme alla sua famiglia dopo aver vissuto da rifugiato a Erbil, capoluogo del Kurdistan iracheno, per oltre due anni.

Ad aiutare Wisam e gli altri cristiani desiderosi di tornare a casa vi è anche Amjeed Tareq Hano, un giovane di 28 anni che aiuta il team di 70 ingegneri al lavoro nella sola Qaraqosh. Sulla sua scrivania un’alta pila di richieste. «Per poter ricevere un sostegno i proprietari devono contribuire personalmente alla ricostruzione o al ripristino – spiega il giovane ad Acs -. Soltanto così possiamo contenere i costi e aiutare altre famiglie».

Amjeed sottolinea come il governo iracheno non abbia affatto sostenuto l’opera di ricostruzione. «Sconfiggiamo l’Isis armati di intonaco e mattoni».

Dopo la presa della piana di Ninive da parte dell’Isis, anche Amjeed ha vissuto con la sua famiglia a Erbil. Non ha mai rimpianto la decisione di rimanere nel proprio paese, in Iraq. «Dobbiamo bollire l’acqua, l’elettricità è prodotta dai generatori e le strade sono piene di buche. L’Iraq è tutto fuorché sicuro, ma questa è la nostra casa e qui è il nostro futuro. E la nostra patria ha estremamente bisogno della presenza di noi cristiani».

Un nuovo vescovo per i Caldei

Ma se nella piana di Ninive il ritorno dei cristiani dopo la liberazione dallo Stato islamico è stato a dir poco sorprendente, a Mosul, seconda città dell’Iraq, la situazione è ben diversa.

«La nostra più grande sfida è quella di restituire la fiducia ai fedeli, così che possiamo lavorare insieme per costruire il futuro dei cristiani in Iraq», ci dice monsignor Michaeel Najeeb Moussa, domenicano, poco dopo la sua ordinazione episcopale come vescovo dei caldei di Mosul avvenuta il 25 gennaio. Dopo quasi cinque anni da quando lo Stato islamico aveva costretto il suo predecessore monsignor Emil Shimoun Nona a lasciare la città, la comunità caldea di Mosul e della piana di Ninive ha nuovamente un pastore.

Vi sono molti funzionari governativi e anche studenti universitari cristiani che si recano a Mosul ogni giorno, ma nessuno ha il coraggio di rimanere stabilmente a vivervi. Il timore è che permangano in città cellule nascoste di jihadisti e, in ogni caso, che l’Isis possa tornare. In più i cristiani ora faticano a fidarsi anche dei loro ex vicini di casa musulmani che in molti casi hanno aiutato i combattenti islamisti. «Preferiscono percorrere anche 85 chilometri per tornare a dormire nei villaggi della piana di Ninive, perché qui non si sentono al sicuro», ci spiega il presule.

Al momento neanche lui può tornare a risiedere in città: «L’85 per cento delle chiese di Mosul è stato distrutto così come l’arcivescovado». Ma monsignor Najeeb spera di tornarvi presto ed è sicuro che la presenza di un vescovo in città donerà di nuovo speranza anche agli altri. «Credo che il ritorno dei cristiani a Mosul sia possibile, e credo che tutto cambierà quando si tornerà a celebrare stabilmente la messa, come si è fatto per duemila anni, prima dell’arrivo dell’Isis».

Convertirsi, fuggire o morire

Monsignor Najeeb ha avuto un ruolo essenziale nella salvaguardia delle radici cristiane. Quando è fuggito a Erbil, dopo l’arrivo dell’Isis nel 2014, ha salvato decine e decine di manoscritti antichi che catalogava e digitalizzava da decenni per preservare il patrimonio storico del popolo cristiano e di tutti gli iracheni.

Esattamente come il suo predecessore, l’arcivescovo emerito dei caldei di Mosul, Emil Shimoun Nona, anche monsignor Najeeb ha affrontato lo stesso destino dei cristiani di Mosul e della piana di Ninive.

Nella notte tra il 9 e il 10 giugno del 2014, l’Isis ha preso possesso della città, costringendo alla fuga oltre metà della popolazione. Ai pochi cristiani che, nelle prime settimane dopo l’arrivo dell’Isis, sono rimasti a Mosul, è stata imposta inizialmente la jizya, la tassa, cosiddetta «di protezione», riscossa ai non musulmani ai tempi dell’impero ottomano. Ma il piano per trasformare l’Iraq e la Siria in un unico Califfato islamico non poteva prescindere dall’eliminazione delle minoranze religiose. Così a metà luglio i jihadisti hanno marchiato le case cristiane della città con la lettera araba «ن», iniziale della parola nasara: nazareni. Quindi i fondamentalisti hanno obbligato i cristiani rimasti a scegliere se convertirsi, fuggire oppure essere uccisi. Nelle ore seguenti code interminabili di auto e di persone si sono dirette verso il Kurdistan iracheno e la piana di Ninive. Ma chi ha optato per la seconda scelta si è visto costretto a fuggire di nuovo nella notte tra il 6 e il 7 agosto 2014, quando lo Stato islamico ha preso possesso di 13 villaggi cristiani della piana.

In una sola notte, oltre 125mila fedeli hanno dovuto abbandonare le proprie case senza poter prendere nulla. Molti di loro hanno camminato per ore in pigiama prima di giungere a Erbil o alla vicina città di Duhok. Sfuggiti alla crudeltà dei miliziani, gli ultimi cristiani in Iraq hanno dormito per giorni nelle chiese, nelle scuole, all’ombra di palazzi fatiscenti per poi trovare «finalmente» una casa in tende asfissianti in cui le temperature, nella calda estate del 2014, sfioravano i 44 gradi.

Poi, fortunatamente, grazie alle Chiese locali e alla generosità di molti benefattori, le famiglie hanno trovato alloggio in case prefabbricate o in appartamenti in affitto dove hanno vissuto almeno fino alla metà del 2017.

Una storia di persecuzioni

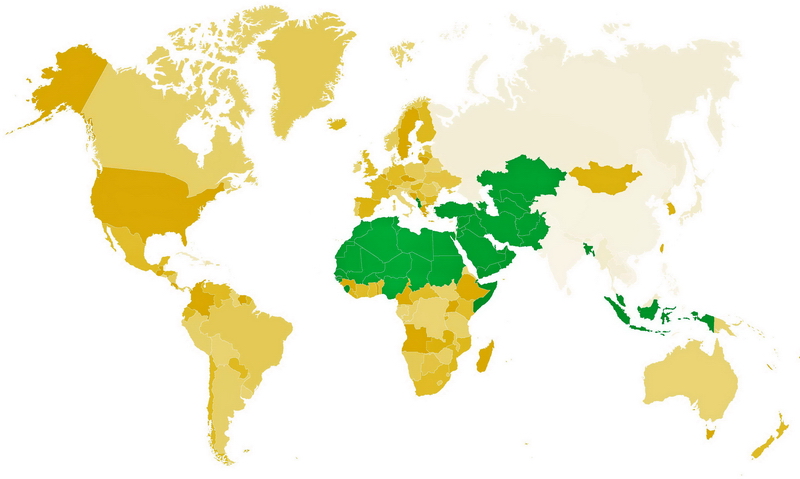

Quella perpetrata dallo Stato islamico non era tuttavia la prima persecuzione subita dai cristiani iracheni. Il loro numero complessivo nel paese era già diminuito da un milione e 200mila fedeli nel 2003 ai poco più di 300mila del 2014.

L’instabilità del paese, in seguito all’inizio della guerra nel 2003 e alla caduta del regime di Saddam Hussein, ha significato l’inferno per la minoranza cristiana, schiacciata nel fuoco incrociato tra sunniti e sciiti e direttamente perseguitata.

In città come Baghdad, Bassora, Kirkuk, Mosul, tante famiglie cristiane si sono viste recapitare messaggi minatori sull’uscio delle proprie case e, col passare del tempo, hanno dovuto rinunciare alla Messa di Natale nella sera del 24 e a fare l’albero e il presepe se non all’interno delle proprie case. Alcuni cristiani hanno dovuto pagare la jizya, sono stati espropriati delle loro terre e le donne si sono abituate a coprire il capo con un foulard, per confondersi tra le musulmane.

Numerosi rapimenti e uccisioni di fedeli, sacerdoti e perfino vescovi hanno segnato gli ultimi anni della vita dei cristiani in Iraq.

Uccisi in odio alla fede

A Mosul, uno dei simboli del martirio cristiano in Medio Oriente, dopo la caduta di Saddam sono stati uccisi in odio alla fede oltre mille cristiani. La persecuzione non ha risparmiato né l’arcivescovo caldeo monsignor Faraj Rahho, rapito e poi ucciso nel 2008, né il suo segretario, padre Ragheed Ganni.

Padre Ragheed non aveva voluto arrendersi alle minacce di chi gli intimava di chiudere la sua chiesa dello Spirito Santo a Mosul. È stato ucciso il 3 giugno, al termine della Messa. «Ti avevo detto di chiudere la chiesa. Perché non l’hai fatto?», gli ha domandato uno dei suoi assassini. «Come posso chiudere la casa di Dio?», ha risposto lui prima di soccombere al fuoco dei proiettili.

Non vi è dunque da stupirsi se nei lunghi mesi tra il 2014 e il 2017, molti cristiani hanno lasciato il paese in preda allo sconforto e a causa della mancanza di prospettive future.

Poi però con la liberazione della piana di Ninive e la ricostruzione delle case cristiane è avvenuto un vero e proprio miracolo. Lo stesso che oggi si attende a Mosul.

Marta Petrosillo

La solidarietà del papa viaggia in Lamborghini

«Ci lasciano increduli e sgomenti le notizie giunte dall’Iraq: migliaia di persone, tra cui tanti cristiani, cacciati dalle loro case in maniera brutale». Così papa Francesco all’Angelus del 10 agosto 2014. Sono passati soltanto tre giorni dalla presa dei villaggi della piana di Ninive, ma il santo padre nomina già come suo inviato speciale nel paese il cardinal Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, e già nunzio in Iraq dal 2001 al 2006. È il primo di molti gesti di vicinanza del pontefice ai cristiani iracheni e alle altre minoranze schiacciate dall’Isis.

«Cari fratelli e sorelle, siete nel mio cuore», dirà poi il santo padre in un videomessaggio registrato il 6 dicembre 2014 per i cristiani di Mosul ricordando l’importanza della loro testimonianza di fede, «la vostra resistenza è martirio, rugiada che feconda».

![]()

Segni concreti di vicinanza

Sin dall’inizio della tragica avanzata dell’Isis il papa esprime il desiderio di visitare i suoi fedeli iracheni. Le precarie condizioni di sicurezza non rendono possibile la visita, anche se il viaggio del cardinal Parolin in terra irachena, dal 24 al 28 dicembre 2018, fa ben sperare per il futuro.

Tuttavia i cristiani d’Iraq percepiscono forte la vicinanza del pontefice, attraverso le sue parole, la sua preghiera e i suoi gesti concreti.

Già nel 2016 papa Francesco, attraverso la fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre, ha finanziato con 100mila euro la Saint Joseph Charity Clinic che a Erbil offre assistenza medica gratuita.

Poi il 15 novembre 2017, Francesco ha deciso di devolvere al progetto Acs per la ricostruzione dei villaggi cristiani della piana di Ninive, parte del ricavato della vendita all’asta della Lamborghini Huracan da lui ricevuta in dono dalla casa automobilistica.

I fondi ricevuti sono stati impiegati nella ricostruzione di due strutture della Chiesa siro cattolica distrutte dalla guerra nel villaggio di Bashiqa: l’asilo intitolato alla Vergine Maria e il centro polivalente dell’omonima parrocchia, che sarà a disposizione di oltre 30mila abitanti di diverse etnie e fedi.

M.P.