Dio apre ai pagani la porta della fede

testo di Angelo Fracchia |

«Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani» (At 11,26). Non si tratta però soltanto di un appellativo. A seguire Luca, potremmo dire che per la prima volta ad Antiochia i cristiani diventano consapevoli di essere un gruppo nuovo e di avere anche responsabilità nuove.

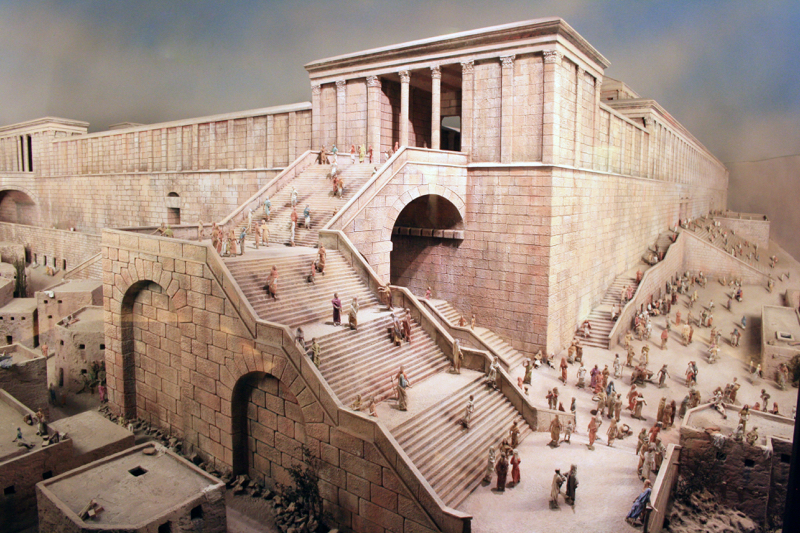

A pensarci, il mondo nel quale si muovevano i primi cristiani sembra molto simile al nostro. Intanto anche loro sperimentavano una nuova interconnessione tra i popoli del Mediterraneo: i romani avevano portato in oriente strade, sicurezza, commercio, ricchezza e il fascino per un mondo che non guardava in faccia a tradizioni, rispetto, pudore. Anche loro, come noi oggi, avevano una lingua di riferimento internazionale più o meno conosciuta da tutti: ovviamente non era l’inglese, ma il greco. Così molti, pur mantenendo le proprie lingue e culture locali, parlavano anche questa lingua che era capita quasi ovunque e portava con sé un modo nuovo di vivere, pochissimo attento allo spirituale ma estremamente affascinante.

In questo contesto, si poteva incontrare un miscuglio molto disordinato di superstizioni e culture, di nuovi movimenti spirituali e antiche organizzazioni religiose, il tutto subordinato all’interesse primario per il laicissimo denaro che, globalmente, sembrava avere la meglio su tutto, ma nello stesso tempo lasciava un forte desiderio, soffocato ma diffuso, di valori e spiritualità autentici.

Insomma, si direbbe che la comunità di Antiochia possa costituire, nonostante la lontananza, un modello ancora valido per noi oggi.

La prima comunità «cristiana»

Quella comunità viveva a cavallo tra due culture linguistiche (greca ed aramaica) e ancor più tra molte tradizioni religiose: il mondo ebraico, fortemente rappresentato e affascinante, quello semita tradizionale che finiva per identificarsi soprattutto con l’astrologia, quello romano ufficiale che però non sembrava molto profondo, oltre a diversi altri movimenti, a volte dalla vita abbastanza breve. Sarà per questo che ad Antiochia i cristiani si scelgono come capi un miscuglio altrettanto variegato di persone (cfr. At 13,1): Barnaba è un ebreo originario di Cipro (At 4,36), Simeone porta un nome ebraico e un soprannome latino (Niger), Lucio ha un nome latino e viene da Cirene, Saulo è un ebreo di Tarso, e in quanto a Manaèn (nome ebraico ma in forma greca) si dice che abbia conoscenze altolocate, essendo stato compagno d’infanzia di Erode Antipa. Evidentemente è una comunità che non ha paura di mescolarsi e di prendere anche dall’estero il meglio che trova.

Questa chiesa, aperta in entrata, si mostra altrettanto aperta in uscita, perché dall’ascolto della preghiera ricava la percezione (ispirazione dello Spirito: At 13,2) di dover inviare per la prima volta qualcuno in una missione di evangelizzazione, e come responsabili scelgono non quelli di cui vogliono liberarsi, ma proprio due dei cinque capi, più un aiutante (At 13,5). E i due capi scelti (Barnaba e Saulo) sono proprio quelli che hanno avuto un ruolo fondamentale nell’inizio della comunità.

A Cipro, alcune sorprese

L’idea di una missione evangelizzatrice è tutt’altro che scontata. L’ebraismo, da cui i cristiani vengono, discute addirittura se sia possibile o no per i pagani diventare ebrei, e di solito si preferisce scoraggiare la conversione, invitando invece al semplice rispetto di una forma di legge ridotta per i simpatizzanti.

I cristiani ritengono invece di dover annunciare Gesù, di aver scoperto un tesoro che non possono chiudere sottochiave. Nello stesso tempo, non sembra che partano ciecamente all’avventura: Cipro è subito di fronte ad Antiochia, a una distanza che in giornate di bel tempo si può coprire in un solo giorno, inoltre è la patria di Barnaba, il capo spedizione, che sull’isola probabilmente può contare su più d’un contatto.

Questa ipotesi viene facilmente confermata dalla notizia che è addirittura il proconsole di Cipro, Sergio Paolo, a invitare e ospitare i tre missionari (At 13,7).

A palazzo i tre trovano anche un mago, che sembra quasi il contraltare degli evangelizzatori. Si tratta di un ebreo che si dedica alla magia ed è conosciuto con un nome (Bar-Iesus, figlio di Gesù) che ricorda tanto quello dello stesso Gesù. Ma si rivela poi per quello che è veramente: Elimas (il mago) che cerca di tenere il proconsole lontano dalla fede (At 13,8). A questo punto Paolo lo attacca, punendolo con una cecità temporanea che sembrerebbe addirittura frutto di un atto magico (At 13,11).

Tre conseguenze

Quello che Luca gestisce quasi come un veloce incidente ci lascia con tre conseguenze e un’annotazione.

Tra le conseguenze, si nota che il proconsole crede al Vangelo. La notizia, buttata lì, è straordinaria, perché si tratterebbe della seconda conversione di un romano, e per di più capo di una provincia. Certo, non si dice che viene battezzato, e questo potrebbe essere il motivo per cui Luca non rimarca tanto la notizia, ma è rilevante che fosse simpatetico. C’è da dire poi che forse un romano in quella posizione non poteva ancora permettersi di sbilanciarsi troppo ufficialmente.

La seconda conseguenza è sulla composizione della squadra missionaria. Quando arriva a Cipro è composta, in ordine, da Barnaba, Saulo e Giovanni Marco, ma quando riparte i membri sono «Paolo e i suoi compagni». A Cipro, cioè, Paolo decide di farsi chiamare con la forma latina del proprio nome, quasi a rendersi più facilmente accettabile e accoglibile anche da ambienti amministrativi latini e culturali greci, e prende la guida della missione.

Chissà se è questo cambiamento a suscitare la terza conseguenza del passaggio cipriota, ossia l’abbandono della missione da parte di Giovanni Marco (At 13,13), un abbandono che avrà conseguenze più tardi (At 15,37-39).

La considerazione è che Luca rende consapevoli i suoi lettori che il Vangelo continua a farsi strada, speditamente, benché tra opposizioni e ostacoli sia esterni (il sinedrio, un mago…) che interni (i litigi nella squadra missionaria). Entrambi, e forse soprattutto i secondi, sarebbe meglio che non esistessero, ma in ogni caso non fermeranno l’opera dello Spirito.

![]()

Predicazione ad Antiochia di Pisidia

Dopo Cipro, la missione prende una strada non del tutto prevedibile: anziché arrivare a Tarso, come avremmo potuto immaginare, o dirigersi verso Ovest, in direzione della popolatissima valle del Lico (dove c’è Laodicea), i missionari, rimasti in due, decidono di avviarsi verso l’entroterra, attraversando quasi tutte le città abitate in larga misura da ebrei e servendosi di un’importante via lastricata romana, che porta in Galazia.

Qui troviamo una delle rarissime imprecisioni geografiche di Luca, che parla, come leggiamo nelle nostre traduzioni, di «Antiochia di Pisidia». Probabilmente non cambia nulla per la quasi totalità dei lettori moderni, ma il nome più preciso di quella città era «Antiochia verso la/davanti alla Pisidia» (in pratica era la prima città della Galazia per quelli che vi arrivavano dalla Pisidia), anche se i contemporanei di Paolo e di Luca si sbagliavano molto spesso. Oggi il sito archeologico di quell’antica città dei Galati si trova vicino a una cittadina chiamata Yalvaç, che in turco significa «profeta», in ricordo di Paolo.

Il discorso di Paolo

Qui Paolo tiene un ampio discorso che sembra riecheggiare quello di Pietro nel secondo capitolo degli Atti. Dopo un saluto iniziale, si annuncia il cuore del Vangelo, ossia la morte di Gesù seguita dalla risurrezione che ne conferma le pretese e la missione (At 13,26-31, come in 2,22-24.32). Poi sottolinea che tutto questo è conferma di ciò che era già stato annunciato dalle profezie (At 13,32-37, in parallelo con 2,25-36, citando addirittura in parte gli stessi testi dell’AT), e conclude con un finale appello alla fede e offerta di perdono (13,38-41; cfr. 2,38-39).

Sembra quasi che Luca voglia confermarci che Paolo non si è messo in testa di predicare qualcosa di nuovo o personale, ma ripercorre completamente il cammino della chiesa dall’inizio in poi.

A essere tipico di Paolo, semmai, è proprio il saluto iniziale (13,16-25), rivolto a ebrei e non ebrei, con l’annotazione che molti di questi ultimi accolgono con favore la notizia del Vangelo. Ciò che finora era accaduto, quasi di nascosto e per eccezione, con l’annuncio ai samaritani (At 8,5-25), all’eunuco (8,26-39) e a un centurione romano (At 10), ma che già ad Antiochia di Siria era diventato più generalizzato, qui si fa ora ricorrente e consueto, e l’annuncio ai pagani presto dovrà essere affrontato esplicitamente (At 15).

Anche perché, di fronte al successo di Paolo, ci sono giudei che iniziano a ostacolarlo «furiosamente» (At 13,45), al punto da fargli proclamare che, di fronte al rifiuto ebraico, si rivolgerà ai pagani (At 13,46-47).

L’opposizione alla predicazione del Vangelo costringerà Paolo e Barnaba ad abbandonare la città, ma i semi del Verbo sono già stati gettati.

Predicazione in Licaonia

Da Antiochia di Pisidia, Paolo e Barnaba raggiungono Iconio, ad almeno tre giorni di cammino sempre su una strada ben lastricata. Anche da qui l’opposizione ebraica li costringe a fuggire.

A un’ulteriore giornata di cammino, ecco Listra, dove la guarigione miracolosa di uno storpio spinge gli abitanti del posto a portare in trionfo Paolo e Barnaba, salutandoli come dèi.

Siccome il greco può servire ottimamente per capirsi tra forestieri, ma gli abitanti di Listra parlano tra loro in licaonio, i due evangelizzatori non capiscono di essere portati in processione al tempio per offrire loro un sacrificio (At 14,11-13).

Quando finalmente se ne accorgono, si ritraggono scandalizzati e spiegano l’unicità del Dio che ha fatto l’universo e continua a custodirlo (At 14,15-17). Il brevissimo discorso è interessante perché questa volta Paolo non parte dalle profezie antiche e sembra addirittura dimenticare Gesù, per concentrarsi sul Dio creatore di tutto.

Da qui potremmo ricavare un insegnamento importante (e forse più che mai attuale dopo i dibattiti feroci in occasione del Sinodo sull’Amazzonia). Paolo non ha ovviamente dimenticato Gesù, ma si trova in un contesto in cui è più urgente e centrale richiamare all’unicità di un Dio trascendente. Quante volte anche oggi le diverse comunità cristiane si trovano in contesti che richiedono di concentrarsi non su tutta la teologia, ma solo su alcuni aspetti che si rivelano essere i più urgenti e significativi in quel contesto. Non significa rinnegare il quadro globale e l’integrità dell’annuncio della fede, ma lasciare che il Vangelo interagisca con situazioni che sono particolari. Paolo lo ha fatto prima di noi.

Persecuzioni e ritorno

Le opposizioni agli evangelizzatori non si interrompono. Anzi, Paolo viene addirittura lapidato (At 14,19), ma sembra che lui e Luca vogliano evitare qualunque tipo di vittimismo. Viene creduto morto, ma si rialza e il giorno dopo lascia la città.

La meta, questa volta, è la casa madre, quell’Antiochia sull’Oronte che li aveva spediti in missione. Paolo e Barnaba ne approfittano per ripercorrere tutta la strada fatta all’andata, evitando scorciatoie, evidentemente per visitare e confortare le comunità appena fondate. Tornati alla partenza, poi, non si soffermano su tutte le avventure che pure Luca ci ha narrato, ma vanno direttamente al cuore della questione: «Dio ha aperto ai pagani la porta della fede» (At 14,27).

Angelo Fracchia

(13 – continua)