Allamano. Sapeva guardare oltre

Un prete umile e senza apparenza, Giuseppe Allamano, il 20 ottobre scorso è stato proclamato santo: per la fedeltà eroica con cui cesellò la sua vocazione cristiana e sacerdotale e, soprattutto, per avere spinto il suo sguardo attento non solo alla città in cui trascorse la vita, ma molto più in là, in Africa. E con la fondazione di due istituti missionari riuscì a raggiungere altri popoli e continenti.

Ancora ragazzo, guardava alle missioni con passione e curiosità. Superando le idee ristrette del suo ambiente e i confini limitati della sua terra piemontese, Allamano allargò i suoi orizzonti e sentì l’urgenza del mandato di Cristo di portare a tutti il Vangelo.

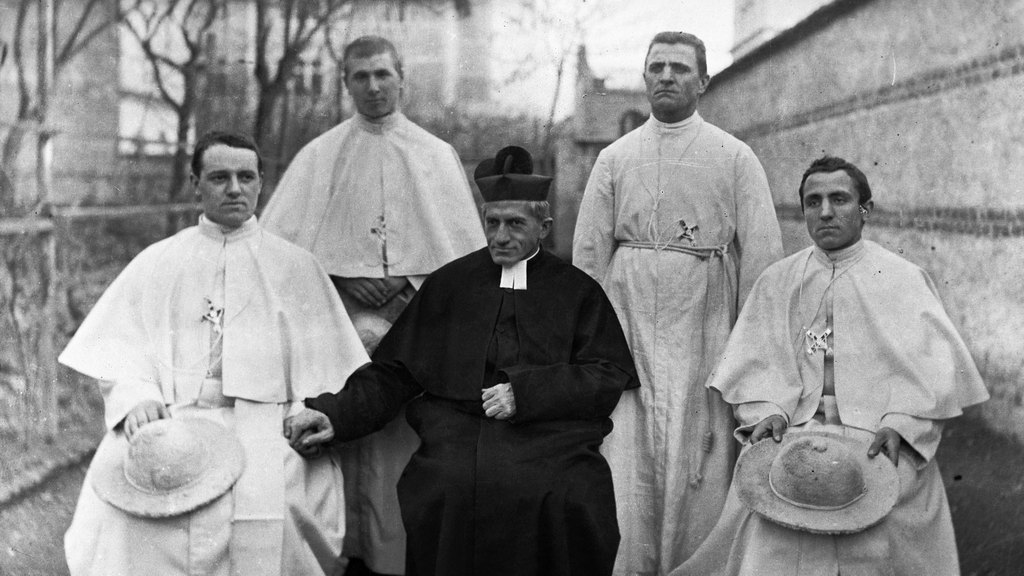

Trovava innaturale che nella sua Chiesa torinese, feconda di tante istituzioni di carità, ne mancasse una dedicata alle missioni. Decise di rimediarvi e, con l’approvazione del suo arcivescovo, monsignor Agostino Richelmy, e della Conferenza episcopale subalpina, il 29 gennaio 1901, fondò l’Istituto dei Missionari della Consolata.

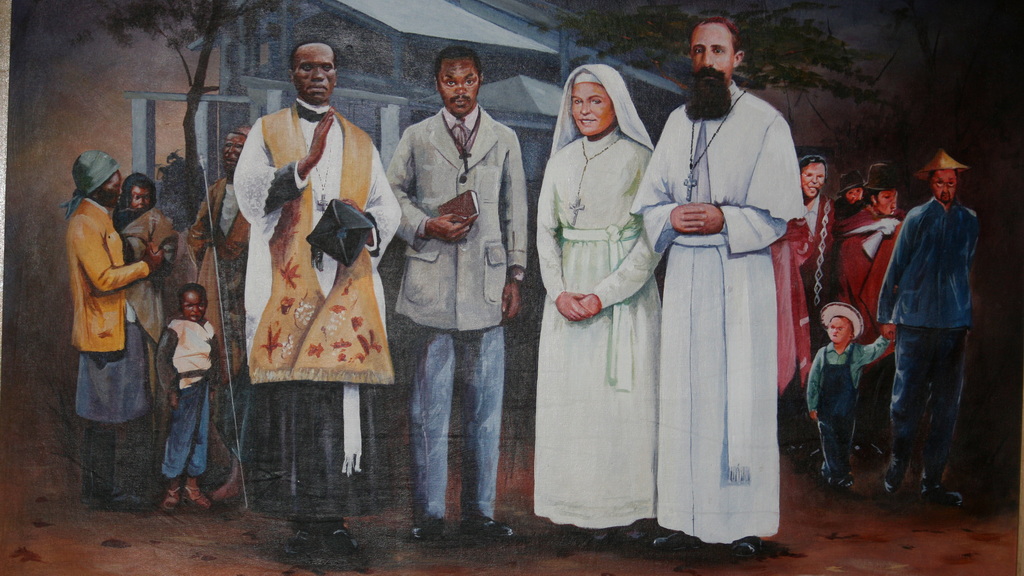

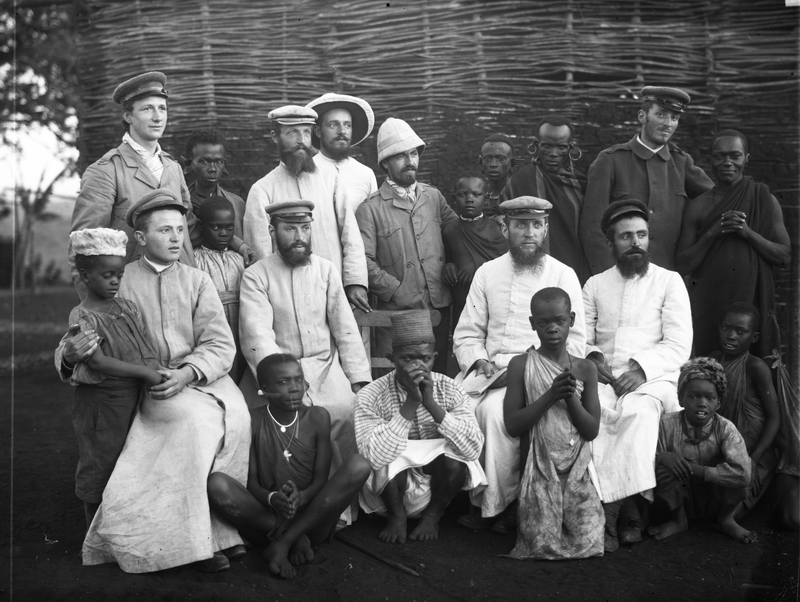

Nel 1902 partì il primo gruppetto di pionieri per il Kenya. Vedendo, poi, la necessità della presenza di donne, consacrate a tempo pieno per l’evangelizzazione, dieci anni dopo, il 29 gennaio 1910, fondò le Suore Missionarie della Consolata.

I due Istituti adattano oggi il passo ai nuovi tempi, camminando nel solco tracciato dal fondatore e portando con loro il ricordo di una persona cara e santa, con l’impronta di una pedagogia adatta a ogni forma di evangelizzazione.

La concezione missionaria di Allamano è aderente, nella forma e nei contenuti, alle persone e alle loro culture, e si adatta ai ritmi di vita che incontra nel suo cammino. Egli insegnò ai suoi missionari e missionarie a entrare in casa altrui in punta di piedi e a sedersi alla mensa comune, senza pretese o condizionamenti, contenti di condividere con gli altri il pasto comune. Soleva dire che «il bene non fa rumore», che va compiuto con discrezione e nel miglior modo possibile.

Presenti, oggi, in 35 paesi d’Africa, America e Asia, i missionari e le missionarie della Consolata continuano a percorrere le strade del mondo, chiedendo ogni giorno al Signore di mantenere acceso nel cuore quel fuoco di carità che infiammò Giuseppe Allamano, per portare al mondo, con Maria Consolata, Gesù la vera consolazione e annunciare la sua gloria alle genti.

padre Giacomo Mazzotti

Rendiamo grazie a Dio

«Grazie a Dio per il suo dono indescrivibile» (2 Corinzi 9,15). «Rallegratevi sempre nel Signore. Lo ripeto ancora una volta: Rallegratevi! Che la vostra dolcezza sia evidente a tutti. Il Signore è vicino. Non siate in ansia per nulla, ma in ogni situazione, con preghiere e suppliche, con ringraziamenti, presentate a Dio le vostre richieste. E la pace di Dio, che trascende ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù» (Filippesi 4,4-7)

L’espressione «Rendiamo grazie a Dio» è la risposta alla proclamazione delle letture nelle celebrazioni eucaristiche, in segno di riconoscenza per il dono della Parola di Dio che è «luce che illumina i nostri passi» (Salmo 118).

Faccio mia questa espressione per ringraziare Dio, con tutto il cuore, per il dono specialissimo che ha fatto alla nostra famiglia missionaria, della canonizzazione del nostro fondatore, Giuseppe Allamano. Ripetiamo, singolarmente, in comunità, nelle parrocchie, con san Paolo: «Grazie a Dio per questo suo dono ineffabile».

Grazie a quanti hanno collaborato

Il processo di canonizzazione di Giuseppe Allamano, iniziato nel 1944, è stato lungo e faticoso, ma comunque sempre sostenuto e incoraggiato, soprattutto agli inizi, da tanti missionari e laici che l’avevano conosciuto e ne attestavano la santità. Facendo memoria del cammino fatto, è doveroso ringraziare tutti i confratelli che hanno lavorato in questi ultimi anni per portare a termine il processo di canonizzazione.

Un ricordo speciale anche per i missionari che sono in Paradiso e che si sono avvicendati nell’ufficio della postulazione, i quali, con la loro costanza e determinazione nel raccogliere materiale, produrre studi e pubblicazioni su Allamano, hanno mantenuto vivo l’interesse e favorito l’avanzamento del processo fino alle fasi conclusive.

Un grazie ai Superiori generali, nostri predecessori, che hanno sostenuto la postulazione insieme a tutti coloro che ci hanno creduto e le tante persone di buona volontà che hanno sostenuto il servizio della postulazione con la loro generosità. Questa ammirevole collaborazione ha reso possibile che Allamano diventasse un santo della Chiesa universale e per il mondo intero.

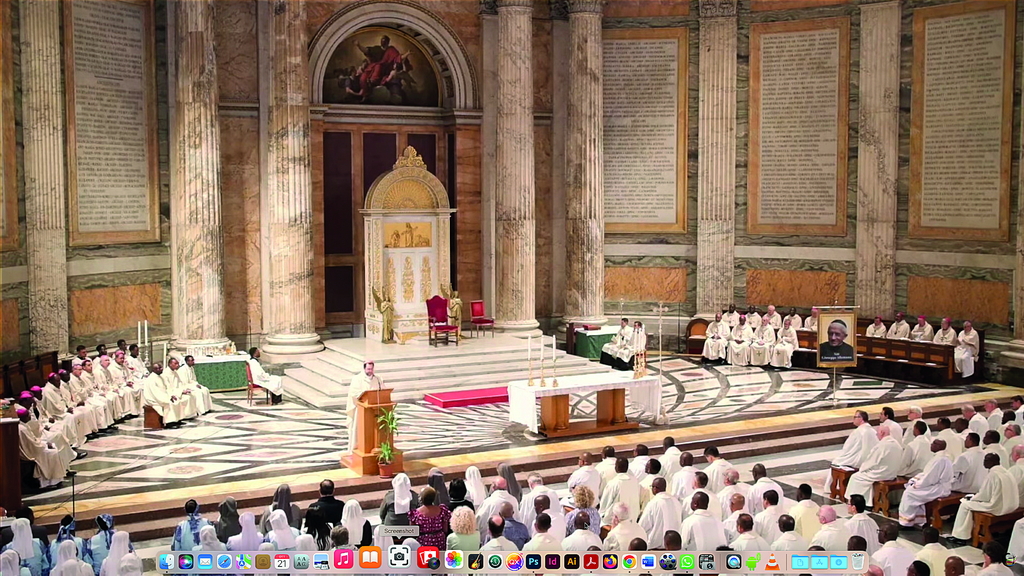

Un grazie davvero speciale va a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per programmare e organizzare le celebrazioni della canonizzazione sia a Roma che a Torino, con il momento culminante nella messa solenne in Piazza san Pietro, domenica 20 ottobre, un giorno meraviglioso, indimenticabile, di gioia e di festa per tutti.

Una grande organizzazione

In una visione di insieme, è bello constatare come la proclamazione della data della canonizzazione, avvenuta il 1° luglio 2024, abbia suscitato un’ondata di interesse per il Fondatore in tutto l’Istituto con tanta voglia di celebrarlo e farlo conoscere.

Con entusiasmo e spontaneità si è messa in moto la nostra organizzazione, nelle sue diverse componenti: dalle circoscrizioni alle comunità locali, dalle diocesi alle parrocchie, dalle scuole ai collegi, dai missionari laici ai gruppi giovanili, tutti hanno organizzato eventi, partecipato ad incontri, preparato sussidi per celebrare e far conoscere la figura di san Giuseppe Allamano.

Attraverso pubblicazioni, interviste, articoli sulla stampa, video, omelie, incontri di preghiera, veglie missionarie, tantissime persone si sono rese disponibili per dare lode al Signore e annunciare il Vangelo attraverso il profumo di santità di Giuseppe Allamano.

I testimoni dell’evento

Straordinaria e sorprendente è stata anche la partecipazione di migliaia di pellegrini venuti in Italia per vivere in presenza la settimana di celebrazioni in onore del santo. Parrocchie e associazioni, famiglie e individui, giovani e adulti, gruppi e scolaresche da tutti i continenti, insieme ai vescovi Imc e di altre diocesi, hanno partecipato alle celebrazioni della canonizzazione sia a Roma che a Torino, testimoniando in modo mirabile che siamo un’unica grande famiglia riunita per celebrare la santità del proprio padre fondatore.

Al rientro nei loro Paesi, i superiori di circoscrizione, i parroci, i dirigenti scolastici e i gruppi di laici, si sono fatti promotori di celebrazioni di ringraziamento e di incontri per trasmettere la gioia e l’entusiasmo vissuti in Italia, in spirito di famiglia e con profonda spiritualità. Un unico argomento catalizzava l’interesse di tutti: la santità di Giuseppe Allamano, il significato per ciascuno di noi e per la Missione dell’Istituto. Lo si percepiva vivente nelle nostre celebrazioni, nei momenti di preghiera, nei discorsi spontanei fatti nei corridoi, negli incontri comunitari e nelle conversazioni spirituali. Non si parlava d’altro, con tanta soddisfazione per il traguardo raggiunto.

Una santità da imitare

Il mio augurio, per l’Istituto e per ciascuno di noi, è che l’onda lunga di questo interesse per Allamano e dell’entusiasmo per la canonizzazione possa continuare e trasformarsi in un seme di vita nuova per le comunità, il lavoro di evangelizzazione e la nostra santificazione. La santità di Allamano è prima di tutto da imitare, renderla significativa per la nostra vita personale e per la missione dell’Istituto.

Abbiamo un’altra grande opportunità per mettere al centro della vita il santo fondatore: l’anno del centenario della sua morte, iniziato il 16 febbraio 2025 e che terminerà il 16 febbraio 2026. Sì, un altro kairos per tenere alto l’interesse, l’amore e l’affetto verso Allamano e coinvolgere la grande famiglia della Consolata.

Continuiamo a rendere grazie a Dio per questo suo figlio, Giuseppe Allamano, amato in modo speciale e nostro intercessore, mentre ci impegniamo a essere fedeli alla missione a noi affidata.

padre James Lengarin,

Superiore generale IMC

La santità celebrata

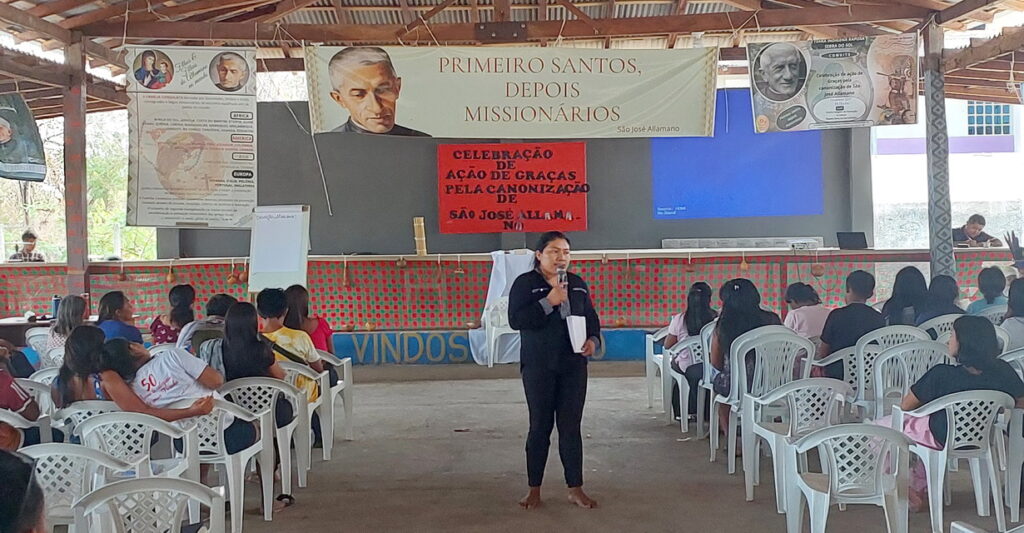

Riportiamo la cronaca delle celebrazioni realizzate, in azione di grazie, in vari paesi del mondo per la canonizzazione di san Giuseppe Allamano. Ecco il racconto di suor Dinalva Moratelli, missionaria della Consolata che opera in una baraccopoli di San Paolo in Brasile.

Non appena è stata annunciata la notizia della canonizzazione di Giuseppe Allamano, una luce ha cominciato a brillare negli occhi di tutti coloro che lo conoscevano o ne avevano sentito parlare. Un entusiasmo contagioso ha cominciato a permeare i continenti, e tutti gli angoli della terra dove c’erano missionari, missionarie, laici e amici della famiglia Consolata.

Così è stato nella piccola comunità ecclesiale, il cui patrono è san Giuseppe Allamano, situata tra le case e gli edifici di São Miguel Paulista, San Paolo, in Brasile. La piccola cappella può passare inosservata per i passanti, ma non per i devoti di Giuseppe Allamano.

Quando sono entrata per la prima volta, sono stata colpita innanzitutto dalla luce del tabernacolo al centro e dalle immagini della Consolata e di Giuseppe Allamano in alto. Come non commuovermi? Come non vibrare? Come non ricordare le parole del fondatore? Piccola chiesa, umile, semplice, ma molto curata, non manca dell’essenziale per celebrare degnamente i misteri della salvezza; rispecchia lo stile di san Giuseppe Allamano, che dava grande valore alla liturgia e alla cura dell’altare, «al bene fatto senza rumore».

Fin dagli inizi, questa comunità ha contato sulla presenza delle missionarie della Consolata che hanno piantato radici di fede e di amore per la Consolata e Allamano, alcune di loro già nell’eternità, altre molto fragili, ma molto amate da chi le ha conosciute.

![]()

Venuti a conoscenza del grande evento della canonizzazione, i leader della comunità hanno iniziato a riflettere e a pianificare la preparazione della giornata. Tutto è stato molto semplice, ma fatto con impegno, immensa gioia ed entusiasmo.

I preparativi più stretti riguardavano la liturgia del giorno: prove di canti appropriati, scelta di simboli per la celebrazione e dinamiche per pubblicizzare il grande evento, coinvolgendo così la gente nella preparazione. Sono state confezionate magliette per l’occasione con le parole del nuovo santo: «Coraggio, ti benedico», con la certezza che lui era e sarà sempre presente.

Finalmente è arrivato il grande giorno e la cappella, già piccola di per sé, si è rivelata insufficiente per ospitare le suore, i laici missionari della Consolata e tante persone provenienti da altre comunità.

Era impossibile non commuoversi quando è stata intronizzata l’immagine di san Giuseppe Allamano nella processione d’ingresso e collocata nel luogo preparato con grande cura, così come la sua reliquia, accompagnata dal canto: «Allamano le tue benedizioni si riversano…».

Il vescovo, monsignor Algacir Munhak, ha contagiato il popolo con il suo messaggio pieno di ardore missionario e di gioia per la canonizzazione.

Dopo la messa, è stata benedetta la targa al cancello d’ingresso, tra gli applausi della comunità. Quindi, è stata servita la colazione, condividendo ciò che la gente aveva portato con generosità. Non è mancata neanche la torta con l’immagine del nuovo santo. Varie persone, poi, hanno raccontato le grazie e i favori che, nel corso degli anni, avevano ricevuto per intercessione di Giuseppe Allamano.

Il 20 ottobre 2024 è stato un giorno speciale e resterà per sempre nella memoria della nostra piccola comunità.

suor Dinalva Moratelli MC, São Miguel Paulista