I Perdenti 44. Rosario Livatino, il «giudice ragazzino»

Testo di Don Mario Bandera

La mattina del 21 settembre 1990 il giudice Rosario Livatino venne ucciso lungo la strada statale 640 che da Agrigento porta a Caltanissetta. La sua auto venne speronata e spinta fuori strada. Il giovane giudice, già ferito a una spalla, tentò la fuga correndo per i campi, ma venne raggiunto e poi ucciso con un colpo di pistola in pieno viso.

Livatino aveva solo 38 anni, era nato a Canicattì il 3 ottobre 1952. Durante gli anni del liceo e poi dell’università era stato uno studente brillante, negli studi aveva seguito le orme del padre Vincenzo. Si era laureato con lode all’età di 22 anni, giovanissimo, presso la facoltà di Giurisprudenza all’università di Palermo. Poco tempo dopo vinse il concorso indetto dalla magistratura, pertanto divenne giudice a latere presso il tribunale di Agrigento.

Alcuni mesi dopo la morte del giovane giudice, l’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga definì «giudici ragazzini» una serie di giovani magistrati impegnati nella lotta alla mafia. Anni dopo, in una lettera alla famiglia, Cossiga provò a circostanziare quelle affermazioni, scrivendo che non intendeva riferirsi a Livatino, che descrisse come «eroe» e «santo». Papa Giovanni Paolo II lo definì «martire della giustizia e, indirettamente, della fede».

La sua esecuzione fu un’azione coordinata da un commando formato da quattro malviventi ventenni appartenenti alla cosiddetta «Stidda», ovvero l’associazione mafiosa che, secondo i magistrati, si contrapponeva a Cosa Nostra.

Il giudice Livatino fu ucciso perché «perseguiva le cosche mafiose impedendone l’attività criminale, laddove si sarebbero aspettate dalle istituzioni un trattamento più “morbido”, cioè una gestione giudiziaria se non compiacente, almeno debole, (atteggiamento) che ha consentito in molti casi la proliferazione, il rafforzamento e l’espansione della mafia».

Così è scritto nella sentenza che ha condannato i suoi assassini. Dell’omicidio del giudice, furono individuati dalle forze dell’ordine gli esecutori e i mandanti e condannati all’ergastolo. Il processo di beatificazione avviato dalla diocesi di Agrigento è stato aperto ufficialmente il 21 settembre 2011, nel 21° anniversario della sua morte.

![]()

Caro giudice Livatino, di fronte alla testimonianza di vita che tu hai offerto attraverso il tuo percorso umano e professionale esemplare, c’è da rimanere ammirati e stupiti.

Io mi muovevo sostenuto da alcuni principi fondamentali, acquisiti soprattutto nella mia famiglia, che stavano alla base del mio impegno in magistratura. Ero convinto che «rendere giustizia è preghiera» e che «per giudicare occorre la luce, e nessun uomo è luce assoluta».

Per te era chiaro che l’indipendenza del giudice stava sia in una coscienza rettamente formata che nella fedele interpretazione della legge.

Avevo ben chiaro che la funzione di un giudice doveva avere come base una cristallina libertà morale, una ferrea fedeltà ai principi della Costituzione, una grande capacità di sacrificio, buona conoscenza dell’immenso patrimonio legislativo, chiarezza e linearità nelle decisioni da prendere, oltre a un’autentica trasparenza di condotta anche fuori delle aule giudiziarie.

Vedevi la funzione del giudice quasi in ottica «francescana».

Soprattutto avevo ben chiaro che assumendo una funzione così importante nella vita pubblica e sociale dovevo rinunciare a ogni desiderio di incarichi e prebende. Specie in un settore che, per sua natura o per le sue implicazioni, può produrre il germe della contaminazione e il pericolo dell’interferenza. In fondo è nella sua indipendenza e onestà che un giudice guadagna la sua credibilità, che deve conquistare nel travaglio delle sue decisioni e in ogni momento della sua attività.

È risaputo che non facevi nulla per nascondere la tua fede religiosa. Il tuo essere cristiano cattolico, coerente e praticante, era visto come testimonianza di una persona che non aveva paura di mostrare in pubblico quello che era il tesoro prezioso che portava in cuore.

Il dono della fede che mi portavo in cuore mi aiutava a leggere la realtà con occhi diversi. Questo anche nella prassi quotidiana dove non mi accontentavo di risposte tradizionali o superficiali ai grandi problemi che la mia professione continuamente mi poneva davanti, ma cercavo incessantemente il senso sia dell’esistenza che dei valori insiti nella persona umana.

Non si spiegherebbe altrimenti la tua decisione di ricevere il sacramento della Confermazione nel 1988, a ben 36 anni.

Per compiere l’itinerario di preparazione al sacramento scelsi di inserirmi in un gruppo di ragazzi – futuri cresimandi – per ascoltare in assoluto anonimato, tutte le settimane, il catechismo che veniva dato per coloro che avrebbero ricevuto durante l’anno la Cresima.

In fondo non ti sei mai sentito un cristiano arrivato. Vivevi una continua ricerca di assoluto, eri un cristiano che voleva spingersi sempre

oltre, andare al di là dei confini spirituali, considerati «tranquillizzanti» per dei credenti «normali».

Il mio essere cristiano cattolico me lo sono conquistato pezzo per pezzo, perché a mano a mano che proseguivo la mia ricerca, mi rendevo conto che cattolici cristiani si diventa, non si nasce. L’essenza dell’esperienza di fede, che è conquista, lotta e cammino, può diventare un formidabile programma di vita per un vero credente.

Come magistrato hai dovuto prendere decisioni che influivano in maniera decisiva sulla vita delle persone che eri chiamato a giudicare, come ti orientavi in queste circostanze?

Decidere è scegliere e, a volte, scegliere tenendo presente le numerose strade o soluzioni che hai davanti. Scegliere è una delle cose più difficili che l’uomo sia chiamato a fare. Ed è proprio in questo scegliere per decidere che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione totale a Dio. Un rapporto indiretto con la trascendenza per il tramite dell’amore verso la persona giudicata.

«Amore per la persona giudicata», sono parole tue. Sono parole da leggere e rileggere, da pesare in tutta la loro dirompente forza rivoluzionaria.

L’unica forma di vero autentico amore possibile è quella cristiana, l’unica che rovescia i ruoli, come quello di chi giudica, e quindi ha il potere, e di chi deve essere giudicato. Il punto di vista da cui si guardano le cose e gli avvenimenti della cronaca quotidiana è, per un cristiano, quello da cui le guarda Dio. Quello di un padre, appunto, che tutto ha fatto e tutto ama.

In questa affermazione possiamo riscontrare il tuo rifiuto di avere una scorta fissa al tuo fianco nonostante le numerose minacce che ti erano arrivate dagli ambienti mafiosi?

Non mi sentivo per niente un eroe, facevo semplicemente il mio dovere. E lo facevo coniugando le ragioni della giustizia con quelle della fede cristiana. Il mio senso del dovere, messo al servizio della giustizia faceva di me una specie di missionario: il «missionario» del diritto, così mi chiamavano alcuni colleghi. Allo stesso tempo, per la profonda conoscenza che avevo del fenomeno mafioso e per la capacità di ricreare trame, di stabilire importanti nessi all’interno della complessa macchina investigativa, con il passare del tempo mi venivano affidate delle inchieste molto delicate.

Determinato a contrastare il fenomeno mafioso nella tua terra, firmavi sentenze su sentenze contro gli uomini di Cosa Nostra, in questo modo entravi sempre più nel loro mirino.

Sapevo molto bene i rischi che correvo, ma considerando che ero l’unico tra i sostituti procuratori di Agrigento a non avere famiglia, chiesi che mi fosse affidata una difficile inchiesta di mafia e con fiducia totale mi affidai – come sempre – nelle mani di Dio.

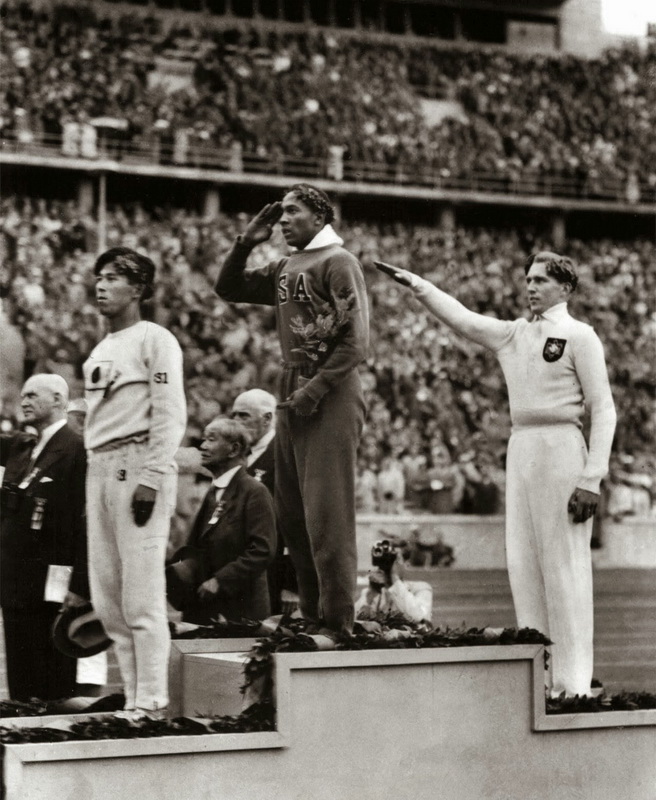

![]() Il giudice Livatino nell’aula delle udienze aveva voluto un crocefisso, come richiamo di carità e rettitudine. Inoltre teneva un crocefisso anche sul suo tavolo, insieme a una copia del Vangelo, tutto annotato: segno che doveva frequentarlo piuttosto spesso, almeno quanto i codici, strumenti quotidiani del suo lavoro. Su ogni pagina della sua agenda, in alto, in un angolino scriveva «std» che stava a significare «sub tutela Dei» affidando così ogni giorno della sua vita alla protezione di Dio.

Il giudice Livatino nell’aula delle udienze aveva voluto un crocefisso, come richiamo di carità e rettitudine. Inoltre teneva un crocefisso anche sul suo tavolo, insieme a una copia del Vangelo, tutto annotato: segno che doveva frequentarlo piuttosto spesso, almeno quanto i codici, strumenti quotidiani del suo lavoro. Su ogni pagina della sua agenda, in alto, in un angolino scriveva «std» che stava a significare «sub tutela Dei» affidando così ogni giorno della sua vita alla protezione di Dio.

Il suo sincero senso del dovere messo al servizio della giustizia ne fa una specie di missionario: il «missionario del diritto».

Il giorno in cui fu ucciso il giudice era da solo, aveva rifiutato la scorta proprio perché voleva proteggere altre vite, e viaggiava a bordo della sua Ford Fiesta rossa. Stava andando al lavoro, al tribunale di Agrigento, quando fu affiancato dall’auto e dalla moto dei suoi assassini.

Rosario Livatino è diventato per tutti gli italiani un «faro ed esempio da seguire» per aver «scoperto e indagato sugli intrecci tra mafia, politica e imprenditoria». In uno dei suoi appunti aveva scritto: «Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili».

Don Mario Bandera