Esperienze 1/ Borgata Liretta

Marito e moglie affiatati. Dopo una vita di lavoro e

volontariato decidono di dedicarsi totalmente agli altri. Ridando vita a una

borgata di montagna e ospitando coppie di sposi in cerca di tranquillità e

riflessione. E foendo un accompagnamento prezioso: calore ed esperienza.

Nell’essenzialità totale.

È sera, piove a

dirotto e il sentirnero verso borgata Liretta scorre in salita lasciando

intravedere, tutt’intorno, una natura selvaggia. È da Montemale (Cn) che

continuiamo a seguire le insegne di legno con raffigurata una piccola casa

tonda, tre finestre e un albero. Dopo qualche peregrinare eccoci giunti a

destinazione. Parcheggiamo l’auto e ci avviamo verso l’unica fonte di luce

circostante. La lucina ci conduce in una sala da pranzo in cui, con un gran sorriso,

ci accolgono Olga e Mario Garrone.

Non siamo soli a Liretta. Oltre la

figlia di Olga e Mario con la sua famiglia, c’è una giovane coppia con una

piccola di sei mesi e Maurizio Nai, responsabile del Circolo della Decrescita a

Cuneo.

È una bella tavolata, l’atmosfera è

calda e la zuppa servita in tavola ha un sapore veramente genuino. Olga ci

spiega qualche segreto culinario anche se il cuoco d’eccezione e per le grandi

tavolate è Mario che, non a caso, indossa un grembiule firmato «Il cuciniere».

La dicotomia è forte: fuori pioggia e fango imperversano, dentro l’umanità si

racconta. La convivialità sembra essere di casa e, approfittando di uno spazio

più appartato della mensa, cerchiamo di capie di più su questo angolo di

vita. La più ciarliera è Olga che, con fare entusiasta si racconta. «Le cose

non accadono mai a caso, Liretta è il frutto di un lungo cammino personale.

Mario e io abbiamo avuto la fortuna di conoscerci giovani e con un lavoro

sicuro. A 22 anni facevo già la maestra e Mario lavorava in banca. Facevamo

parte di un gruppo di giovani universitari post-concilio che si realizzava

fuori dagli schemi parrocchiali. Cercavamo di crescere nella fede e

nell’accoglienza verso gli altri. Il sabato lo dedicavamo all’aiuto dei più

bisognosi: disabili o ragazzi di strada. Il volontariato, l’approfondimento

della spiritualità e l’attenzione verso il prossimo era la molla che ci

accomunava e che non ci ha mai abbandonati».

I primi anni

Mentre Olga si racconta, l’atmosfera della sala da

pranzo si fa più raccolta. I più «piccoli» iniziano a dare cenni di cedimento e

si avviano verso le stanze per la notte. Approfittiamo della sosta per fare un

giro. Legno e pietra rallegrano la borgata anche nel cuore della notte.

L’accoglienza nottua di Liretta si compone di tre stanze dai nomi bizzarri:

oblò, chambre bleu e curiusa. A noi tocca quest’ultima, così

denominata per le sue grandi vetrate che spiano verso la strada. Nell’estrema

sobrietà, tutto è molto curato. Due bagni comuni sono a disposizione degli ospiti,

come anche un’altra piccola cucinotta, adiacente alle camere.

Toiamo nella sala da pranzo, oramai quasi solitaria e

anche Mario si siede al nostro fianco. La storia riparte: «Intoo al 1974,

appena sposati, abbiamo pensato di non chiuderci agli altri ma di essere una

coppia aperta. Abbiamo vissuto gli anni Settanta, anni di rivoluzione sotto

tutti i fronti, intensamente. Un ’68 vissuto al positivo con tutta la fatica di

sradicare un vecchio sistema ma anche il piacere di vivere la ribellione e il

sentirsi diversi. Di quel tempo ci è rimasto addosso il sogno del cambiamento.

Il nostro sentire comune e il nostro desiderio era di rendere il nostro amore

un punto di riferimento per gli altri. Su questo, qualcuno di lassù, ci ha

ascoltati e messi seriamente al lavoro».

Olga e Mario, già da neo sposi iniziano a collaborare

con la Pastorale Famigliare per la Diocesi di Cuneo e a organizzare gli

incontri prematrimoniali per giovani coppie. Quando arrivano i bambini (Olga e

Mario hanno 3 figli), non cessano certo il loro impegno nel sociale, anzi. Olga

e Mario, si ritrovano a dialogare delle loro scelte con i figli e a renderli

partecipi del loro agire. In quest’ottica di apertura, proprio dai figli

adolescenti giunge la richiesta di una maggiore attenzione da parte dei

genitori che per un paio di anni si dedicano così solamente ai loro ragazzi.

La famiglia chiama e Olga e Mario rispondono. Sono gli

anni delle baby pensioni e Olga pur utilizzando questa favorevole opportunità

anticipa la «ritirata» e attende quattro anni prima di percepire la prima

mensilità. Ecco che arrivano le rinunce per star vicino ai figli. «Anche in

questa occasione poter dialogare insieme ai figli è stato fondamentale. Meglio

una mamma più presente, che una serata in più in pizzeria. La vita insegna e in

questa fase abbiamo iniziato a rinunciare a tante piccole cose superflue,

accorgendoci che si viveva benissimo anche con molto meno. Pur non sapendo

nulla sulla decrescita, c’era la volontà di essere “sobri” e di praticare la

semplicità quotidianamente».

Il vero cambiamento

Come si arriva a una trasformazione così radicale della

propria vita? Questa volta a prendere la parola è Mario: «Alla base di tutto c’è

una propensione alla provvisorietà, al cambiamento. Per noi, il desiderio forte

è sempre stato quello della capanna e non del castello. Una dimora semplice,

con pochissime porte per dare la possibilità a tutti di entrare e uscire senza

problemi. La molla è stato il desiderio di scrollarsi di dosso le cose che non

servono, le occasioni di farlo sono giunte lungo nel cammino. Per costruire

qualcosa occorre prendere coscienza delle proprie potenzialità, sapere chi

siamo. In poche parole: conoscersi. Noi sapevamo di essere un punto di

riferimento per le coppie e le famiglie e su questo abbiamo posto le prime

pietre e costruito il nostro futuro. L’umiltà fa il resto».

Olga aggiunge con discrezione: «Una volta cresciuti i

figli ci siamo interrogati su cosa fare delle nostre esistenze e siamo partiti

da un’analisi. I giovani sposi dopo il matrimonio venivano «abbandonati».

Sembrava che tutto accadesse prima: i corsi di formazione, i cammini spirituali

e poi più nulla. Questo ci ha fatto riflettere e capire che il nostro supporto

doveva essere tanto pregnante prima quanto dopo, per non lasciare che tante

coppie si sentissero abbandonate a gestire i primi dissidi familiari.

Continuavamo a fare gli incontri pre matrimoniali in Diocesi ma avvertivamo in

maniera sempre più profonda la mancanza di uno spazio piacevole dove poter

dialogare in armonia. Ed ecco che entra in scena Liretta. Nostra figlia aveva

visto l’annuncio «vendesi intera borgata», ma noi eravamo vincolati

affettivamente a un’altra vallata e non eravamo ancora pronti. Passato un anno

e maturata l’idea di realizzare concretamente qualcosa, ci siamo decisi a

vedere la borgata. Era il 2002, Liretta era abbandonata da 20 anni ed era in

totale rovina ma è bastato uno sguardo per capire che era quello che faceva per

noi. Nella vita bisogna saper trasferire i propri sogni in avanti, essere lungimiranti.

Ci fossimo fermati solo alle macerie che presentava Liretta, saremmo scappati

subito. In quel luogo e in quel primo incontro con la zona, noi abbiamo

avvertito il profumo della trasformazione».

Reinventarsi a 50

Quella di Liretta è stata una scelta meditata e

coraggiosa. Per far tutto questo Mario, dopo 29 anni di banca, ha deciso di

licenziarsi e di reinventarsi a 50 anni di età. Un progetto che, afferma la

coppia all’unisono, non avrebbero mai fatto con i bambini piccoli per non

vincolarli o fargli subire una scelta non loro.

Mentre Olga e Mario raccontano, noi sfogliamo un album

di fotografie che ci rimanda ai primissimi tempi di Liretta. Come è stato

possibile portare avanti questo progetto con così tanto impegno fisico e

pratico? «Abbiamo dato subito accoglienza, seppur nella semplicità. Le giovani

coppie potevano venire in giornata a fare la loro formazione prematrimoniale».

Riprende Olga: «È sorprendente verificare come ci si abitua a vivere con poco.

Nell’autunno avevamo già realizzato un piccolo bagno e potevamo vivere in una

cucinotta della casa che ora è adibita all’ospitalità. Sicuramente è stato un

inverno freddo fuori ma caldo dentro: nel cuore e nelle intenzioni».

Vita «tipica» in borgata

Liretta: «Noi viviamo qui, ci siamo sempre 24 ore su 24

per chi è in difficoltà. La nostra accoglienza si rivolge alle coppie prima e

dopo il matrimonio ma è capitato che ci chiedessero di ospitare qualche

situazione di disagio e, ovviamente, abbiamo aperto la nostra porta. Diamo

conforto, amicizia, ascolto, pranzi e cene pronte e un letto caldo. Coccolare

la coppia e farla sentire a casa è il nostro compito. Attenzione: ci

concentriamo sulla crescita personale della coppia, sull’offrirle uno spazio

esclusivo, perché sono il marito e la moglie che fanno fatica a mettersi in

discussione. Quando i figli crescono e prendono la loro strada, la coppia resta

e se non si è alimentato un rapporto profondo e autentico negli anni, tutto si

sfalda e ci si ritrova soli. Abbiamo anche una buona rete di professionisti

della coppia e, per approfondimenti specifici su coppie in crisi, non esitiamo

a consigliare un parere più professionale del nostro».

Numericamente, quante coppie ospita Liretta? «È

difficile fare una stima numerica per la continua evoluzione degli eventi,

abbiamo iniziato con poche coppie e oggi ne abbiamo otto per il cammino

pre-matrimoniale, altre 15 che seguiamo dopo il matrimonio e tutta

l’accoglienza quotidiana».

Seppur sotto una pioggia incessante, quello che spicca

in armonia con il verde circostante è una piccola cappella di pietra. La

domanda sorge spontanea: a Liretta occorre essere praticanti o l’accoglienza è

per tutti? A rispondere è Mario: «Noi abbiamo deciso di costruire la cappella

per poter praticare la nostra spiritualità ma non obblighiamo nessuno a vivere

della stessa fede: i nostri ospiti devono sentirsi “liberi”. Sono stati i

nostri figli e i loro amici ad aiutarci a creare una dimensione laica ed è

stata proprio questa forma liberale che ha poi favorito un riavvicinamento alla

spiritualità anche da parte di alcuni giovani, da tempo lontani dalla fede».

Desbarasuma: la decrescita non teorizzata

Desbarasuma: la decrescita non teorizzataL’accoglienza di Olga e Mario è semplice ma generosa,

anche nella quantità del cibo. Ci chiediamo come facciano con le spese e Olga

ci chiarisce che in ogni camera c’è una busta per le offerte. Ognuno offre il

suo contributo e se non ne ha la possibilità non importa, può offrire un aiuto

pratico viste le continue necessità in borgata. Nel corso degli anni la coppia

sostiene però di aver sperimentato che spesso le persone con maggiori difficoltà

economiche offrono il massimo.

Per Maurizio Pallante (vedi articolo) la

decrescita è una vita in crescita. Crescita di valori, di pienezza di

esperienze, di tempo per dialogare. Prima di ritirarci nel nostro rifugio per

la notte, domandiamo ancora a Olga e Mario di parlarci del loro modo di vivere

secondo la chiave della decrescita. Ci rispondono quasi in coro: «Il denaro e

il successo non ci dava la felicità. La mera produzione per il consumo ci

avviliva. Per noi decrescere è trovare un “posto al sole”, in senso metaforico,

dove star bene e poter aiutare gli altri. Questo esserci per gli altri può

esistere solo se si è raggiunta una certa armonia con se stessi, un equilibrio

che nei ritmi frenetici e nella rete del consumismo fine a se stesso, non

avevamo trovato. Decrescita indica per noi una crescita interiore e di

attenzione verso l’altro. In termini pratici abbiamo una macchina sola che

usiamo il meno possibile per recarci a Cuneo, accumulando più impegni, cinque

galline per le uova, un orto per l’autoproduzione, il riscaldamento a legno con

il camino e la stufa, un pannello solare e un’accuratissima raccolta

differenziata su cui cerchiamo di sensibilizzare il più possibile i nostri

ospiti».

La mattina seguente esce uno spiraglio di luce e Liretta

è allo scoperto. Il belvedere apre una finestra naturale sulle montagne, ancora

leggermente innevate e dall’altura della borgata si intravedono i tetti di

Cuneo. Tutto è in armonia. Entriamo nella cappella dove una vetrata è in

perfetta simbiosi con la natura circostante; una piccola madonna bianca dalle

grandi mani ci guarda da una nicchia e tre piccole finestrelle dipinte indicano

una sorta di cammino verso l’ascensione. Una cura artistica si avverte ovunque,

nelle fioriere multicolore, nei dipinti creati da Olga per le piastrelle dei

bagni e nella gradevole stanza per i giochi dei bambini, realizzata

appositamente per gli ospiti «in erba».

Non possiamo che concludere la visita con uno sguardo più

intenso verso il logo: «Un tetto amico, una casa rotonda perché senza spigoli e

conflitti, tre sole finestre e nessuna porta. Perché a Liretta le porte sono

sempre aperte per chiunque ne abbia bisogno».

Esperienze 2/

Co-housing

per con-dividere

Per parlare con autenticità della decrescita, occorre

sfatare un mito: decrescere non significa andare a vivere in campagna e

isolarsi tra gli elfi boschivi. Quello che si evince dalle interviste di questo

dossier è che l’assioma decrescita-relazioni umane non si cura dello spazio ma

interviene sul cambiamento più profondo delle persone. Da qualche anno è attiva

un’associazione, Coabitare, che si occupa di fornire conoscenze, informazioni,

idee e strumenti a chi desidera abitare in modo differente e decide di farlo

non solo in ambito rurale. Per strappare qualche curiosità in più

sull’argomento siamo andati a visitare il co-housing

«numero zero» a Torino in via Cottolengo n°4. Un antico edificio ristrutturato

con tutti i crismi ecologici ed estetici dove, da gennaio 2013, vivono otto

nuclei familiari. Fioriere sui balconi e una piacevole galleria di biciclette

parcheggiate all’entrata ci accolgono.

A raccontarci la scelta di una co–abitazione solidale

sono Matteo Nobili, fisico e fotografo 36enne, e Chiara Mossetti, architetto

35enne. Vivere insieme ad altre persone: come nasce questa scelta e perché?

Matteo inizia il racconto: «Sicuramente occorre essere propensi

all’aggregazione. In un co-housing si

condividono pensieri, ideologie e “saper fare”, ma ognuno mantiene la

riservatezza del proprio alloggio. A noi interessava l’ambito urbano, sia per

le nostre occupazioni lavorative e sia perché non concepivamo l’idea di abitar

fuori e poi dover utilizzare la macchina quotidianamente con un’elevata

produzione di CO2. La scelta del centro città è anche e soprattutto per potersi

spostare liberamente in bicicletta o a piedi».

Mentre parliamo del progetto, in uno degli otto

appartamenti è in corso un simpatico pranzo comunitario. Oltre agli

appartamenti privati, il condominio ha a disposizione uno spazioso terrazzo, un

laboratorio, un soggiorno e un’ampia sala semi interrata. La domanda sorge

spontanea: come rientra la scelta di un co-housing

nella decrescita? «Innanzitutto nel ridurre gli sprechi. Questo è alla base

della scelta di una co-abitazione. Nel co-housing

«numero zero» ad esempio la scelta preponderante è stata quella di mantenere

una metratura medio-piccola (circa 70 mq) per tutte le abitazioni ma di

privilegiare l’ampiezza di alcuni spazi comuni». Ma, in pratica, come si

traduce quest’attenzione verso i consumi? «La fortuna è stata avere un

architetto e un ingegnere nel nostro gruppo che ci hanno permesso una

ristrutturazione “secondo natura” e dall’estrema funzionalità. Non a caso rientriamo

nei canoni della bio-edilizia e siamo in classe A. Sempre nell’ottica

ambientalista, siamo provvisti di pannelli solari per l’acqua calda, integrati

con una caldaia a condensazione e, in ogni appartamento, è presente il riscaldamento

a pavimento che diffonde il calore e non comporta inutili dispersioni. Possiamo

usare la metafora del dimezzare: noi siamo in otto nuclei famigliari con due

grosse lavatrici a disposizione per tutti e quattro automobili. Una sorta di car-sharing tra coinquilini!».

Sbirciamo con interesse gli interni delle abitazioni.

Seppure diverse per gusti e personalità, si contraddistinguono tutte per un

buon gusto comune. E le travi di legno dei soffitti aiutano ad armonizzare il

tutto. Nella fattispecie, le pareti di casa di Matteo e Chiara ricordano i

colori del Mali e, infatti, non sono altro che una miscela naturale di argilla,

sabbia e paglia. In co-housing «numero

zero» abitano persone dai 30 ai 60 anni e, come ci spiega Chiara: «Fare una

scelta simile non significa semplicemente farsi casa propria risparmiando un

po’ ma deve includere tanta voglia di scambiarsi competenze. Se ho bisogno di

un orlo ai pantaloni o di una buona ricetta in cucina, posso chiedere a Piera

(che ha qualche anno in più di noi), mentre noi possiamo facilitarle la vita

con i mezzi tecnologici o i lavori più pesanti. C’è uno scambio paritario di

talenti e di competenze ma non è tutto. Per viver bene occorre una buona dose

di socialità: il più delle volte chi arriva prima a casa la sera, prepara cena

per tutti in un’ottica di risparmio del tempo, quello liberato, e di

condivisione».

Ma il «bello» aiuta o è solo vanità? «Decrescere non

significa imbruttirsi, anzi. La bellezza aiuta a vivere meglio e a trovare

anche il giusto equilibrio in noi stessi e con gli altri». (G.M.)

Gabriella Mancini

.jpg)

.JPG)

.JPG)

.jpg)

.JPG)

«Non cambierete mai niente lottando contro la realtà

«Non cambierete mai niente lottando contro la realtà

Rimettere al centro l’essere umano, in armonia con la

Rimettere al centro l’essere umano, in armonia con la

Desbarasuma: la decrescita non teorizzata

Desbarasuma: la decrescita non teorizzata

Qual è il meccanismo che fa funzionare i Gas?

Qual è il meccanismo che fa funzionare i Gas?

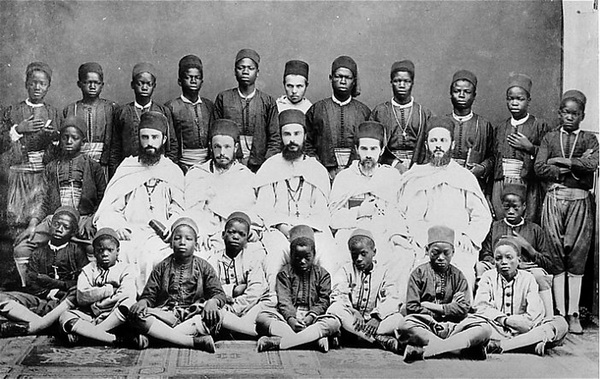

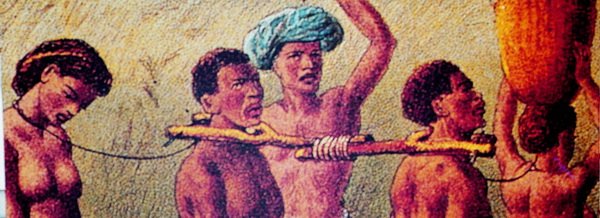

Il cardinal Lavigerie non fu il primo nella lotta allo

Il cardinal Lavigerie non fu il primo nella lotta allo Nato nel Sud Est della

Francia nel 1825, Charles Allemand Lavigerie fu un brillante studente nel

seminario maggiore e poi in quello dei Carmelitani a Parigi. Giovane prete,

diresse con entusiasmo straordinario l’Opera delle Scuole d’Oriente. Lavorò per

alcuni anni nella curia romana, finché venne nominato vescovo di Nancy nel

1863, all’età di 38 anni. Fu lì che, senza dubbio, maturò la sua vocazione

missionaria, e quando gli fu chiesto di assumere la responsabilità della

diocesi di Algeri nel 1867, accettò immediatamente.

Nato nel Sud Est della

Francia nel 1825, Charles Allemand Lavigerie fu un brillante studente nel

seminario maggiore e poi in quello dei Carmelitani a Parigi. Giovane prete,

diresse con entusiasmo straordinario l’Opera delle Scuole d’Oriente. Lavorò per

alcuni anni nella curia romana, finché venne nominato vescovo di Nancy nel

1863, all’età di 38 anni. Fu lì che, senza dubbio, maturò la sua vocazione

missionaria, e quando gli fu chiesto di assumere la responsabilità della

diocesi di Algeri nel 1867, accettò immediatamente.

1825 - Nasce a Bayonne

1825 - Nasce a Bayonne