Vietnam cinquant’anni dopo

Sommario

- Dalla guerra al boom economico

- Dalla Costituzione alle «braci ardenti»

- Cinquemila anni di storia

- Anno di grandi ambizioni

- Senso di coesione e gioia di vivere

- Il Vietnam in cifre

- Il Vaticano e la Repubblica socialista

- Le religioni in Vietnam

- Letture consigliate

- Hanno firmato il dossier

Dalla guerra al boom economico

Storia di cinquant’anni di riunificazione

Il 30 aprile 1975 cadeva Saigon. Finiva una delle guerre più iconiche del Novecento. Il Vietnam fu riunificato, ma non tutte le aspirazioni rivoluzionarie furono soddisfatte. L’obiettivo dello sviluppo, però, pare centrato.

Camminando lungo la Dong Khoi, un tempo rue Catinat, che dalla cattedrale porta alla sponda destra del fiume, siamo nel centro chic di Città Ho Chi Minh. Ci sono boutique di prestigiose marche di moda estere, grattacieli in acciao e vetro, alberghi esclusivi. Ma siamo anche nel cuore della vecchia Saigon. All’incrocio con la Ly Tu Trong c’è ancora l’edificio, che fu sede della Cia, da cui decollò uno degli ultimi elicotteri statunitensi quando la città, all’epoca capitale della Repubblica del Vietnam, stava per cadere (29 aprile). Sul tetto c’è ancora la piattaforma, con la scritta «landing» (atterraggio). Di fronte lo sovrasta un moderno palazzo, sede di un centro commerciale, con la scritta di un noto marchio estero di vestiti.

Il Vietnam di oggi ci appare moderno, sui palazzi fanno bella mostra mega schermi luminosi che trasmettono pubblicità di marchi occidentali, in città circolano fiumi di motorini, ma anche auto di lusso.

Si è lontanissimi dall’immaginario collettivo (occidentale) della «guerra del Vietnam», ma anche da quello che ci sia aspetta da un paese socialista.

Anniversario

La mattina del 30 aprile 1975 un carro armato dell’esercito della Repubblica democratica del Vietnam (Nord) abbatte il cancello del Palazzo presidenziale di Saigon. È questa l’immagine della caduta della Repubblica del Vietnam (il Vietnam del Sud) e della fine della guerra.

Quindici anni di una guerra civile devastante, condotta anche da un esercito di occupazione straniera, gli Stati Uniti, in un paese a basso reddito prevalemtemente rurale. Furono scaricate 14,3 milioni di tonnellate di bombe, più che in tutta la Seconda guerra mondiale (5 milioni), distrutte foreste con il napalm, contaminati centinaia di migliaia di ettari di terreno con agenti chimici.

Nella «guerra del Vietnam», chiamata dai vietnamiti «guerra americana», morirono tra i 2 e i 3,8 milioni di civili (a seconda delle stime).

L’esercito del Nord, e il suo alleato del Sud, il Fronte nazionale di liberazione (Fnl), persero circa 600mila unità. Mentre l’esercito del Sud, l’Arvn ebbe perdite per 230mila uomini. Gli Stati Uniti, che nel momento di maggiore intervento ebbero nel paese fino a 540mila soldati, persero 58.193 uomini.

Molte infrastrutture, le poche che c’erano, furno distrutte o danneggiate, al Nord come al Sud.

Questo conflitto (1960-1975), chiamato dagli storici Seconda guerra d’Indocina, fu preceduta dalla Prima guerra d’Indocina, la guerra d’indipendenza dalla colonizzazione francese (1945-1954).

Due sistemi

Il 2 luglio 1976 nasceva la Repubblica socialista del Vietnam (Rsvn), che univa due territori, Nord e Sud, sui quali, durante vent’anni, erano stati sperimentati sistemi politici ed economici completamente diversi (si veda la Cronologia). La divisione era stata sancita dagli accordi di Ginevra del 1954.

Oggi il Vietnam è una delle maggiori economie dell’Asia, ha cento milioni di abitanti, ha rapporti diplomatici e commerciali con molti paesi, anche di schieramenti opposti, fa parte di importanti organizzazioni internazionali e associazioni economiche di stati (come l’Asean, Associazione delle nazioni del Sud Est asiatico). Un successo importante ottenuto in pochi decenni. Vediamo come.

I «due» paesi che si riunificano

Il Nord Vietnam, la Repubblica democratica del Vietnam, è stato governato con il sistema comunista, dal partito unico, con assenza totale di voci di dissenso rispetto alla linea politica centrale. L’unità di comando è stata, tra gli altri, uno dei fattori di vantaggio del Nord.

Nel Sud, la Repubblica del Vietnam, al contrario, pur essendo governata da un regime dittatoriale e oppressivo, aveva visto un’opposizione politica, a livello di partiti, numerosa, come pure gli intellettuali e la società civile attiva, sempre molto presente.

Era a Sud che era nato il Fronte nazionale di liberazione del Sud Vietnam, fondato nel 1960 come organizzazione formale della rivoluzione sudvietnamita. Il suo braccio militare erano le Forze armate di liberazione del popolo. Si opponevano al regime di Saigon e al suo alleato statunitense. Facevano parte del Fronte le sensibilità politiche più diverse, non solo i comunisti, ma i suoi membri furono genericamente chiamati «Vietcong» (da cong san, comunista).

Sul piano economico, alla fine della guerra, il Nord si ritrovava con un’industria in ritardo a livello tecnologico e produttivo rispetto al Sud e aveva subito forti danni a causa dei bombardamenti a tappeto degli americani.

Il Sud, invece, aveva beneficiato dell’apporto statunitense, in termini di fondi e investimenti nello sviluppo infrastrutturale (strade, porti, piste di aviazione, distribuzione elettrica e di telecomunicazione). Inoltre, fabbriche tessili, chimiche ed elettroniche erano state create con capitali taiwanesi, della diaspora cinese e sudcoreani.

Il Sud aveva visto una riforma agraria (1971) che aveva portato all’eliminazione del latifondo e della mezzadria, mentre si era fortemente rafforzato il piccolo imprenditore agricolo. Anche grazie all’appoggio tecnico americano la produzione e la produttività del riso era aumentata notevolmente nel bacino del delta del Mekong, già granaio risicolo del Paese.

La guerra aveva però creato molti danni. Gli sfollati erano stati circa due milioni tra il 1965 e il ‘75. Molte foreste erano andate distrutte, mentre ettari di territorio erano inquinati dagli agenti chimici (come l’agente arancio) che avrebbe creato danni alle generazioni successive per decenni (fino ad oggi). Sarebbe stata necessaria una bonifica su ampia scala.

La partenza improvvisa degli americani aveva, inoltre, creato disoccupazione che aveva toccato tra 1,3 e 1,5 milioni di persone.

Riunificazione come?

Parte dei rivoluzionari del Sud, riuniti nel Governo rivoluzionario provvisorio (Grp), organizzazione politica clandestina dei rivoluzionari del Sud istituita nel 1969, spingevano per un approccio di «riconciliazione nazionale».

I loro alleati, i dirigenti comunisti di Hanoi, forti della presenza militare, impostarono invece un trasferimento del sistema del Nord al Sud, in modo brusco e senza adattamenti. Tutta l’organizzazione venne centralizzata sul potere del partito comunista ad Hanoi. Il regime economico sociale e politico diventò di modello stalinista sovietico.

In agricoltura, le grandi proprietà furono confiscate e quelle piccole collettivizzate nelle cooperative. Operazione che non funzionerà, perché gli imprenditori contadini rifiuteranno di entrarvi.

I funzionari civili e militari sotto il regime del Sud vennero licenziati e mandati in campi di rieducazione politica. Alcuni vi restarono pochi mesi, altri fino a dieci anni. Si stima che 165mila persone morirono in questi campi e nelle prigioni, mentre centinaia di migliaia di altre intrapresero la pericolosa via dell’esilio, fuggendo con ogni mezzo, in particolare via mare (il fenomeno dei boat people durò, in questa fase, dal ‘76 al ‘79). A esse si aggiungono quelle fuggite prima del 1975, con l’avvicinarsi della caduta di Saigon.

Il bilancio fu una notevole perdita di capitale umano e professionale per il Vietnam riunificato.

Il partito, inoltre, impostò un sistema di controllo territoriale capillare: quartiere, domicilio, permessi per viaggiare, razionamento alimentare.

A livello internazionale, la Rsvn aderì al Comecon (Consiglio di mutua assistenza economica), il blocco commerciale dei paesi socialisti.

Nel 1979 il Vietnam occupò militarmente la Cambogia e rovesciò il regime dei Khmer rossi di Pol Pot. Si ritirerà solo dieci anni più tardi. Pol Pot aveva cercato di riprendere alcuni territori cambogiani acquisiti da Hanoi. A Nord la Cina, alleata dei Khmer rossi, sconfinò occupando alcune città per un mese. Migliaia vietnamiti di etnia cinese (han) fuggirono dal paese. Entrambi i conflitti ebbero costi notevoli per la neonata Rsvn.

I limiti del modello stalinista

Nei primi anni Ottanta, il sistema imposto portò a una crisi della produzione alimentare, che generò una penuria di cibo, difficoltà di approvvigionamento delle città, e una diffusa malnutrizione nelle campagne. Nel 1986 l’inflazione si attestava al 1.000%. Era il fallimento del modello socialista sovietico.

Già nel 1982, al quinto Congresso del Partito comunista vietnamita, il segretario generale Le Duan (successore di Ho Chi Minh alla sua morte il 3 settembre 1969) ammetteva le difficoltà economiche e sociali del Paese.

Sul piano internazionale il 1986 è l’anno nel quale Michail Gorbatchev lanciava la Perestroika e la Glasnost in Unione Sovietica. Iniziava la crisi del socialismo reale. Nello stesso periodo, in Cina, Deng Xiaoping iniziava le riforme economiche. Riforme osservate attentamente dai dirigenti vietnamiti. Anche il sistema del Comecon iniziava a scricchiolare.

L’era del «Doi moi»

È al sesto congresso del Pcv, a fine 1986, che il nuovo segretario Nguyen Van Linh lanciava un’era di riforme fondamentali. Chiamato «Doi moi» (rinnovare) prevedeva il riconoscimento del libero mercato e di un settore privato dell’economia.

«La riforma globale conosciuta come Doi moi è stato la realizzazione progressiva di microriforme locali o settoriali, distribuite tra il 1979 e il 1986», scrive lo storico franco-vietnamita Pierre Brocheux. «Dal 1979 inizia a essere riconosciuta l’importanza del nucleo famigliare, insieme a quello dello Stato e della collettività. È un cambiamento di prospettiva, fondamentale per le riforme del Doi moi che seguiranno», riporta ancora lo storico.

Negli anni successivi (1987-1988) il governo varò una serie di decreti per la liberalizzazione dell’economia nei diversi settori: investimenti stranieri, terra, commercio estero, agricoltura e gestione delle industrie di Stato.

Nel settore agricolo, nel 1988 iniziava la decollettivizzazione e la ridistribuzione della terra ai produttori agricoli in funzione della dimensione famigliare. Di fatto si trattava di una nuova riforma agraria, il passaggio da sfruttamento collettivo (che non aveva funzionato) a sfruttamento famigliare.

L’anno successivo il Vietnam passava da un’economia dirigista, centralizzata e interna a un’economia regolata dal mercato e orientata all’estero.

L’agricoltura come propulsore

Nell’era del Doi moi, l’agricoltura diventa la principale spinta economica del paese riunificato. Liberando i contadini dalle regole socialiste, le costrizioni della produzione collettivista si assiste a un’esplosione di produttività e produzione.

Importante è anche l’investimento in sviluppo delle infrastrutture (come l’idraulica agricola).

In pochi anni il Vietnam diventa secondo produttore mondiale di riso. Aumenta anche la produzione di mais e le coltivazioni commerciali da export. Tra queste, il Paese diventa il secondo produttore mondiale di caffè, posizione che mantiene a tutt’oggi.

La produzione di generi alimentari passa da una media di 265 chili per abitante nel 1980 (insufficiente in quanto il minimo necessario è valutato a 300 kg) a 470 kg nel 2003.

L’industria di manifattura

I dirigenti vietnamiti abbandonano l’idea di sviluppare l’industria pesante, occorrono grossi investimenti e molto tempo. Come in diversi altri Paesi della regione, viene, invece, spinta la manifattura per l’export. È concorrenziale in diversi settori (agroalimentare, tessile, confezioni e cuoio), grazie al basso costo della manodopera. Si assiste negli anni Ottanta a un aumento del commercio estero. In parallelo, per rispondere alle esigenze industriali, viene sviluppata la produzione di energia da diverse fonti: idroelettrica, idrocarburi e gas.

A livello di commercio estero, la crisi del Comecon porta il Vietnam a entrare nell’Asean (Associazioni delle nazioni del Sud Est asiatico), nell’Apec (Asia Pacific economic cooperation) e poi ad aderire al Wto. Nel 1995 riprende i rapporti con gli Stati Uniti.

Il Doi moi ha portato la crescita del Pil vietnamita oltre il 7% già nel 1990, fino al picco dell’8,5% nel 2007.

La «diplomazia del bambù»

Nel settembre 2023, Joe Biden, in visita ad Hanoi invitato dal segretario generale Nguyen Phu Trong (2011-2024), firma il «partenariato strategico integrale», elevando gli Usa al massimo grado di partenariato commerciale (insieme a Cina, Russia, India e Corea del Sud). Gli Stati Uniti sono oggi il primo mercato di export per i prodotti vietnamiti.

Il Vietnam è integrato nella comunità internazionale, è membro di decine di organizzazioni sovranazionali e partecipa a 15 accordi commerciali.

Molto si deve alla strategia diplomatica formulata proprio da Trong nel 2016 e formalizzata nel 2021, nota come «diplomazia del bambù», ovvero con «radici forti, tronco robusto e rami flessibili».

Strategia che gli permette di avere relazioni con Cina, Russia e, appunto, Stati Uniti. Dopo la visita di Biden, Trong ha accolto Xi Jinping e, un mese prima di morire (19 luglio 2024), anche Vladimir Putin (la Russia rimane il principale fornitore di armi). La sfida di un posizionamento sempre più da equilibrista in un’era oramai post Doi moi, è stata ereditata dal successore di Trong, il nuovo segretario To Lam.

Marco Bello

Dalla Costituzione alle «braci ardenti»

Il «Doi moi» e la politica

Il Doi moi, varato ufficialmente a fine 1986, si innesta nel periodo storico del fallimento degli stati socialisti europei fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Lo stesso anno in Cina ci fu la repressione di

piazza Tienanmen.

In Vietnam, i primi anni delle riforme economiche sono accompagnati da un rinnovato desiderio comune di libertà e democrazia, aiutato anche dal contesto mondiale. Viene pubblicato il testo integrale del testamento di Ho Chi Minh, il pensiero del padre della nazione tende a sostituire l’ideologia marxista. Giovani, scienziati e scrittori guidano un’opinione pubblica attiva e fanno nascere club e associazioni.

Tra il 1987 e il 1991, diversi scrittori e giornalisti si esprimono chiedendo maggiori libertà, diritti e multipartitismo. Le critiche, talvolta, arrivano dall’interno del partito stesso. Diversi sono i movimenti di contestazione e rivendicazione.

La nuova Costituzione

Mentre alla fine degli anni Ottanta il partito sembra permissivo, nel 1991 cambia strategia, e inizia a reprimere le opinioni e le azioni che promuovono un’evoluzione democratica. Intanto continua a mandare avanti le riforme economiche. Da quel momento, chi si espone in favore di maggiori libertà, viene incarcerato o deve scegliere l’esilio.

Nel 1992 è varata la nuova Costituzione. In essa è sancito il rispetto di tutti i diritti umani fondamentali. Vi è, inoltre, definito che, a livello strutturale, il partito comunista è presente a monte e a valle del processo di legislazione, esecuzione e controllo. Nella pratica, la politica resta di tipo leninista, per cui, anche se la Costituzione riconosce i diritti fondamentali dei cittadini, il partito-stato non tollera alcuna contestazione del suo potere e dell’esercizio dello stesso. Chi si espone viene arrestato, o costretto in residenza sorvegliata, per impedirgli di nuocere.

L’opposizione

L’opposizione politica, fino dal 1976, è in esilio, in particolare negli Usa e in Australia. Dopo qualche tentativo di tornare nel Paese con incursioni armate, nei primi anni Novanta preferisce un metodo di lotta chiamato «sovversione pacifica».

Tra il 2006 e 2007 si forma una coalizione di gruppi dissidenti, il Bloc8406, che rivendica riforme democratiche e rispetto degli impegni internazionali su diritti e libertà. Ne fanno parte attivisti come giuristi, ex membri del partito ed ex militari e altri intellettuali. Il regime li fa incarcerare quasi tutti tra il 2007 e il 2008.

Dal 2009 imprigiona pure blogger e giornalisti, anche per pubblicazioni sui social media. Situazione che continua ancora oggi. I dissidenti iniziano a contestare la corruzione diffusa a tutti i livelli e legata alle concessioni di terreni a imprese minerarie, che nuocciono all’ambiente e aprono, sostengono, le porte alla Cina.

Con l’avanzare del Doi moi, intanto, aumenta la crescita economica, gli investimenti stranieri, la speculazione immobiliare, e quindi le occasioni di un arricchimento facile.

Le contestazioni fondiarie si moltiplicano, i terreni sono espropriati per impiantare fabbriche, strutture turistiche e altre opere di interesse pubblico. La popolazione protesta contro gli indennizzi giudicati dai contadini troppo bassi.

A partire dal 2013 il partito inizia una vasta campagna anticorruzione, voluta dal segretario generale Nguyen Phu Trong (2011-2024), chiamata «braci ardenti», tutt’ora in atto. Diversi alti funzionari vengono rimossi, anche ai massimi livelli.

Ma.B.

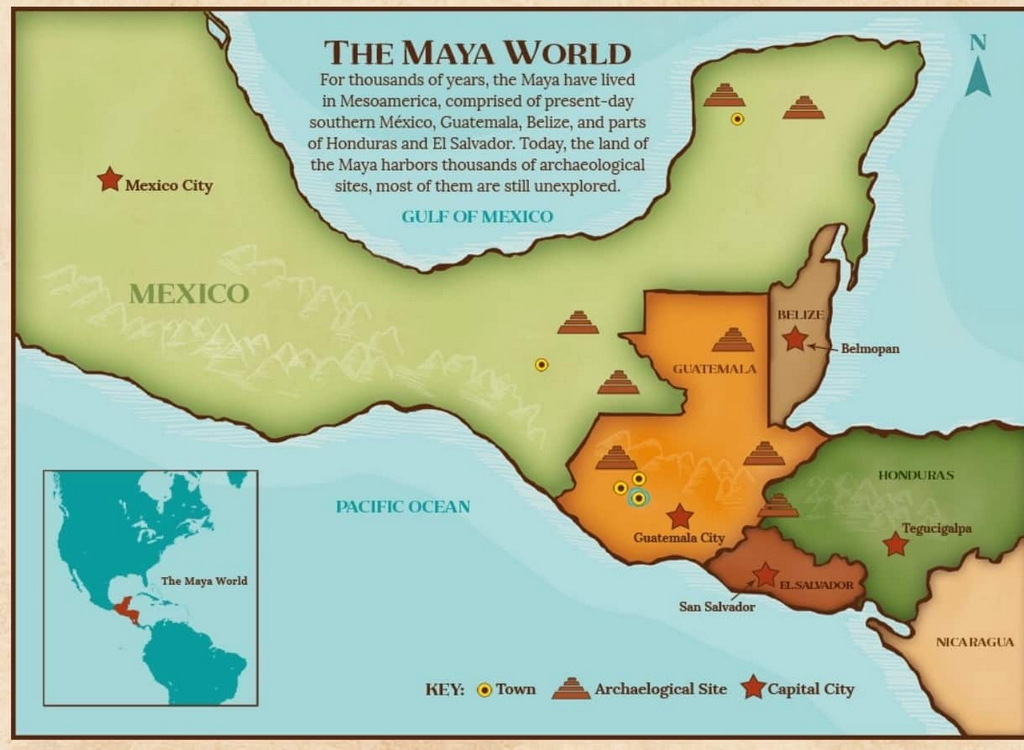

Cinquemila anni di storia

Cronologia di base

Dal 2.900 a.C. Presenza di regni nel Nord dell’attuale Vietnam, con a capo la dinastia Hong Bang (o dinastia Lac).

Dal 111 a.C. al 938 d.C. Dominazione cinese, con interruzione nel 40-43 d.C. (rivolta delle sorelle Trung), nel 222-248 (rivolta della guerriera Ba Trieu) e nel 544-602 (prima dinastia Ly).

Inizio secolo XVI. Arrivo di commercianti portoghesi e dei primi missionari che si fermano.

1858 – La flotta dell’ammiraglio Rigault de Genouilly sbarca nel golfo di Da Nang (centro dell’attuale Vietnam). Inizia la colonizzazione francese.

1940 – A causa della Seconda guerra mondiale, i Giapponesi invadono il Vietnam e inizia un periodo di coabitazione tra i due occupanti. Iniziano anche le insurrezioni armate, decise dal partito comunista (fondato nel 1930 da Ho Chi Minh), anche se gli indipendentisti sono di diverse tendenze politiche.

1941 – Ho Chi Minh, nato nel 1890 e andato all’estero nel 1911, torna in Vietnam e crea i Vietminh, per combattere giapponesi e francesi e ottenere l’indipendenza.

1945, agosto. Il Giappone è sconfitto nella Seconda guerra mondiale e si ritira. Il 2 settembre Ho Chi Minh proclama la Repubblica democratica del Vietnam (Rdvn) ma, di fatto controlla solo il Nord. L’esercito britannico arriva a Sud, e presto restituisce l’autorità ai francesi.

1946 – Attacco delle forze vietminh contro i francesi, inizia la Prima guerra d’Indocina che vede opporsi i rivoluzionari nazionalisti, di varie tendenze, insieme per scacciare i colonialisti francesi e raggiungere l’indipendenza.

1954 maggio. Vittoria decisiva dei Vietminh contro i francesi a Dien Bien Phu, nel Nord. A luglio, con firma degli accordi di Ginevra, il paese viene diviso «provvisoriamente» in due all’altezza del 17° parallelo. A Nord si concentrano le forze comuniste nella Rdvn, a Sud quelle fedeli ai francesi nella Repubblica del Vietnam (Rvn). Sono previste elezioni per la riunificazione entro due anni, ma non verranno mai fatte. Inizia un esodo di nord vietnamiti da Nord a Sud, circa un milione, prevalentemente cattolici. Una minoranza di ex combattenti Vietminh, originari del Sud, resta in quella parte del paese.

1955 – Gli statunitensi rimpiazzano i francesi come consiglieri militari del Sud Vietnam. Prende il potere Ngo Dinh Diem, già primo ministro, destituendo l’imperatore Bao Dai. Unione Sovietica e Cina iniziano l’assistenza al Vietnam del Nord. Una grave carestia colpisce il Nord, un milione di persone patisce la fame.

1960 – Nasce ad Hanoi il Fronte nazionale di liberazione del Sud Vietnam. I suoi membri sono chiamati Vietcong (comunisti) dal governo del Sud, in senso dispregiativo. È composto da forze del Sud di diversa tendenza, nazionalisti che vogliono l’indipendenza e la riunificazione. Intanto, continuano ad arrivare militari americani come consiglieri. Nel 1962 sono già 12mila. Toccheranno il massimo di 543mila soldati nel 1969.

1965 – Cominciano massicci bombardamenti americani nel Nord, che si ripeteranno negli anni.

1969 – Iniziano i colloqui di Parigi sul Vietnam. Saranno interrotti e ripresi nel ‘72 e poi nel ‘73. Il 2 settembre ‘69 Ho Chi Minh muore ad Hanoi.

1973 – Riprendono i colloqui che portano alla firma del cessate il fuoco il 27 gennaio. Sono firmati dai rappresentanti di Rdvn (Nord), Rvn (Sud), Governo provvisorio rivoluzionario (Gpr, vietcong) e Stati Uniti. Mettono fine all’intervento Usa che terminerà il ritiro delle truppe a fine marzo. Il Gpr e il governo del Sud dovrebbero formare un governo di coalizione a tre, oltre a Vietcong e regime del Sud, dovrebbe partecipare la «Terza forza», l’opposizione non comunista del Sud. Non ci riusciranno per le resistenze di Saigon.

1974 – Riprende la guerra tra vietnamiti, senza l’intervento americano.

1975, 30 aprile. Le forze comuniste, composte dall’esercito nordvietnamita e da quello di liberazione del Sud, conquistano Saigon. Il giorno prima, erano stati evacuati gli ultimi americani. Con loro l’ambasciatore Graham Martin.

1976, 2 luglio. Proclamazione della Repubblica socialista del Vietnam unificato.

1976-’79. Prima ondata di boat people: partono con barche di fortuna in centinaia di migliaia. Tra loro chi ha collaborato con gli americani e il regime del Sud e chi teme i comunisti.

1978, 25 dicembre. L’esercito vietnamita entra in Cambogia e rovescia il regime di Pol Pot. Si ritirerà solo nel 1990.

1979, febbraio-marzo. Conflitto con la Cina che invade alcuni territori a Nord.

1986, dicembre. Varo ufficiale del Doi moi, le riforme del «rinnovamento».

1992 – Varo della nuova Costituzione.

1995 – Ripresa dei rapporti diplomatici con gli Usa, dopo la revoca delle sanzioni l’anno precedente (amministrazione di Bill Clinton).

2023, 10 settembre. Gli Usa firmano con la Rsvn il «partenariato strategico integrale», il massimo livello, fino a quel giorno ottenuto solo da Cina, Russia, India e Corea del Sud. In seguito, sarà firmato anche con Australia e Giappone.

Ma.B.

Anno di grandi ambizioni

Verso il futuro: Politica, economia e infrastrutture

Il 2024 è stato un anno di turbolenze politiche. Ma oggi la direzione de Paese è stabile. Una riforma dell’apparato governativo è in programma. Così come imponenti opere infrastrutturali. E il partito punta a una decisa crescita del Pil.

La prima metà del 2024 ha visto turbolenze politiche senza precedenti nel Vietnam. Il presidente Vo Van Thuong e il presidente dell’Assemblea nazionale, Vuong Dinh Hue, si sono entrambi dimessi nell’ambito della campagna anticorruzione in corso.

Thuong era in carica da poco più di un anno ed è stato il secondo presidente a essere costretto a dimettersi in altrettanti anni.

Poi, a luglio, il segretario generale di lunga data del partito comunista vietnamita (Pcv), Nguyen Phu Trong è morto all’età di 80 anni, dopo un periodo di malattia, interrompendo il suo terzo mandato come leader del Paese.

Da allora gli è succeduto To Lam, l’ex ministro della Pubblica sicurezza, mentre Luong Cuong è stato eletto presidente della Repubblica dall’Assemblea nazionale (ottobre).

Questa configurazione della leadership, insieme al primo ministro Pham Minh Chinh e al nuovo presidente dell’Assemblea nazionale Tran Thanh Man, è rimasta stabile, fornendo la calma necessaria dopo un periodo turbolento.

Ripresa economica

La stabilità ha contribuito a far sì che il Vietnam raggiungesse una crescita annua del Pil migliore del previsto, pari al 7,09% nel 2024, superando l’obiettivo del Governo che era del 6,5%.

La crescita trimestrale del Pil è aumentata in ogni trimestre dell’anno, raggiungendo il 7,55% nel quarto e guidando la quarta espansione annuale più alta degli ultimi 15 anni.

Il fatturato delle esportazioni e delle importazioni ha raggiunto un nuovo record, con il primo che ha raggiunto quasi 385 miliardi di dollari di valore, ovvero un aumento del 14,4% su base annua. Gli investimenti esteri diretti registrati, nel frattempo, sono stati di 31,4 miliardi di dollari, con il Governo che si è concentrato in particolare sui semiconduttori e l’intelligenza artificiale.

La concorrenza in questi settori è agguerrita a livello globale e soprattutto nel Sudest asiatico, con Malaysia, Indonesia e Thailandia che si sono assicurate importanti accordi di investimento da aziende del calibro di Google e Apple. Il Vietnam rimane un forte contendente, come evidenziato dal tanto celebrato annuncio di dicembre di Nvidia che investirà in ricerca e sviluppo nel Paese.

I funzionari puntano ora a una crescita del Pil dell’8% nel 2025 e, sebbene la performance dello scorso anno abbia gettato solide basi per un’ulteriore espansione, la dipendenza del Vietnam dal commercio estero rappresenta un rischio nel contesto dell’approccio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla questione.

Gli Stati Uniti sono il più grande mercato di esportazione del Vietnam, con un valore di 136 miliardi di dollari nel 2024 e, sebbene Trump non abbia preso di mira specificamente il Vietnam con la sua recente retorica, il Paese del Sudest asiatico ha il terzo più grande surplus commerciale con gli Stati Uniti dopo Cina e Messico.

Questa cifra ha raggiunto i 123 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente.

Allo stesso tempo, gli investimenti manifatturieri cinesi in Vietnam sono aumentati e hanno rappresentato il maggior numero di nuovi progetti di investimenti esteri diretti lo scorso anno. Ciò ha sollevato preoccupazioni sulla possibilità che le aziende cinesi utilizzino il Vietnam come canale di trasbordo per evitare le tariffe americane, anche se sono state trovate poche prove che ciò avvenga.

«Questo cambiamento manifatturiero è guidato da una combinazione di forze», ha dichiarato Dan Martin, international business advisor di Dezan Shira & Associates. «Da un lato, la geopolitica è al centro dell’attenzione, in particolare lo sono i dazi. Già durante la sua prima presidenza Trump ha utilizzato politiche commerciali aggressive che hanno provocato onde d’urto nelle catene di approvvigionamento globali, costringendo le aziende a ripensare le loro operazioni quasi da un giorno all’altro. Ora, con Trump 2.0 in pieno svolgimento e l’imprevedibilità delle sue tattiche commerciali intransigenti in aumento, le imprese si stanno preparando per quella che molti credono sarà un’ondata ancora più dura di misure protezionistiche. L’urgenza di proteggersi da questi rischi non è mai stata così grande».

Il primo ministro Pham Minh Chinh ha esortato le agenzie governative a prepararsi all’eventualità di una guerra commerciale globale, avvertendo che un tale evento «interromperebbe le catene di approvvigionamento e ridurrebbe i mercati di esportazione del Vietnam», riportano i media statali.

Analizzando altri settori dell’economia, si nota che il turismo ha registrato una forte crescita nel 2024. Gli arrivi internazionali hanno raggiunto i 17,6 milioni, con un balzo di quasi il 40% rispetto al 2023. La Corea del Sud e la Cina, a lungo i mercati chiave per il turismo in entrata, hanno guidato questa crescita e sono stati responsabili rispettivamente di 4,6 milioni e 3,7 milioni di arrivi.

Questo settore sembra destinato a crescere nel 2025. Gli arrivi internazionali a gennaio hanno infatti già raggiunto i 2,1 milioni, ovvero un’espansione del 36,9% su base annua. I funzionari hanno fissato l’obiettivo di raggiungere i 23 milioni di arrivi all’anno, spingendo per aumentare le entrate del turismo.

Ristrutturazione del governo

Mentre l’amministrazione Trump rappresenta un fattore esterno imprevedibile, il segretario generale To Lam sta perseguendo le riforme governative più ambiziose degli ultimi decenni. Numerosi ministeri si uniranno per modernizzare la governance e migliorare l’efficienza per affrontare i problemi di lunga data che riguardano la burocrazia, mentre le agenzie statali a tutti i livelli saranno semplificate.

Si prevede che circa il 20% dei dipendenti statali, ovvero circa 100mila persone, saranno tagliati con un risparmio di 5 miliardi di dollari, uno sforzo immenso che, se eseguito correttamente, andrà a beneficio di tanti, dai normali cittadini agli investitori stranieri (i costi sociali restano da valutare).

Molti dettagli di questa riforma rimangono poco chiari, mentre tutti i governi provinciali e le organizzazioni ufficiali dovrebbero avere presentato piani di ristrutturazione entro la fine del primo trimestre 2025. Questa razionalizzazione porterà al prossimo Congresso nazionale, previsto per gennaio 2026, quando sarà selezionata la leadership politica per i prossimi cinque anni.

Grandi ambizioni

Allo stesso tempo, la leadership del Vietnam sta procedendo con scadenze aggressive sui principali progetti infrastrutturali ed energetici.

Alla fine dello scorso anno, l’Assemblea nazionale ha approvato la tanto discussa ferrovia ad alta velocità Nord-Sud, che dovrebbe costare 67 miliardi di dollari e collegare Hanoi a Città Ho Chi Minh con 1.500 chilometri di binari. Con un tempo di percorrenza stimato di cinque ore, questo rimodellerebbe drasticamente i viaggi nazionali, collegando un totale di 20 province e città. La tempistica di costruzione è molto ambiziosa, con l’inizio dei lavori previsto per il 2027 e i primi treni per il 2035.

Il Parlamento ha anche approvato la ripresa dello sviluppo dell’energia nucleare nella provincia di Ninh Thuan dopo che questo piano era stato accantonato per preoccupazioni sui costi nel 2016. All’epoca, due centrali dovevano essere costruite con il sostegno rispettivamente di Russia e Giappone.

Al momento non è chiaro chi fornirà supporto per il nuovo piano o quale tipo di reattori potrebbe essere utilizzato, ma la domanda di energia del Vietnam sta crescendo del 13% all’anno mentre il Governo si sforza di rispettare il suo impegno di emissioni nette zero entro il 2050.

Questo impegno ha creato tensioni riguardo alle politiche ambientali. Mentre la capacità di energia rinnovabile del Vietnam è cresciuta rapidamente nel 2018 e nel 2019, questa espansione è poi rallentata a causa di ritardi normativi, e le centrali elettriche a carbone rimangono la principale fonte di elettricità.

Hanoi e Città Ho Chi Minh devono entrambe affrontare un inquinamento atmosferico sempre più grave a causa delle centrali elettriche, dell’attività manifatturiera, delle emissioni dei veicoli e di altri fattori. Sebbene la consapevolezza di questo problema stia crescendo, l’azione di risposta ad alto livello è stata limitata.

Per quanto riguarda l’energia nucleare, il primo ministro Chinh ha incaricato Electricity Vietnam (Evn) e Petrovietnam, due imprese statali, di guidare gli investimenti nelle due centrali nucleari, coordinandosi con i partner internazionali sulla tecnologia richiesta. La russa Rosatom è un forte contendente per il coinvolgimento, mentre altri potenziali partner includono Cina, Giappone, Corea del Sud e Francia.

Chinh ha anche chiesto che entrambi gli impianti siano completati al più tardi entro la fine del 2031, una tempistica che sarà difficile da rispettare date le complessità dello sviluppo dell’energia nucleare.

I dazi di Trump, la ristrutturazione politica e grandi infrastrutture, sono le ambiziose sfide del Vietnam per il 2025.

Michael Tatarski

da Città Ho Chi Minh

Senso di coesione e gioia di vivere

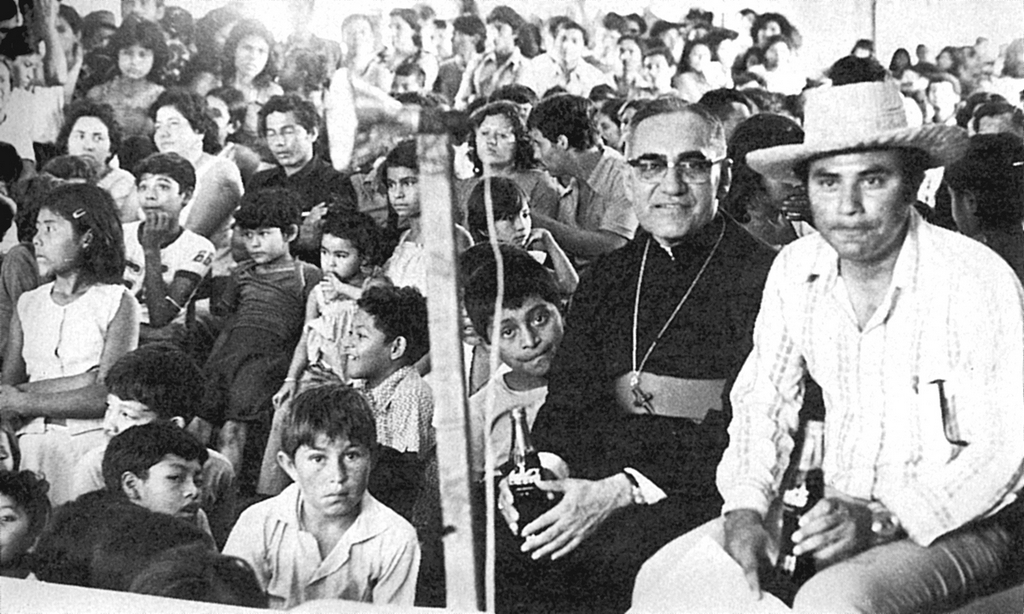

Le sfide della chiesa vietnamita

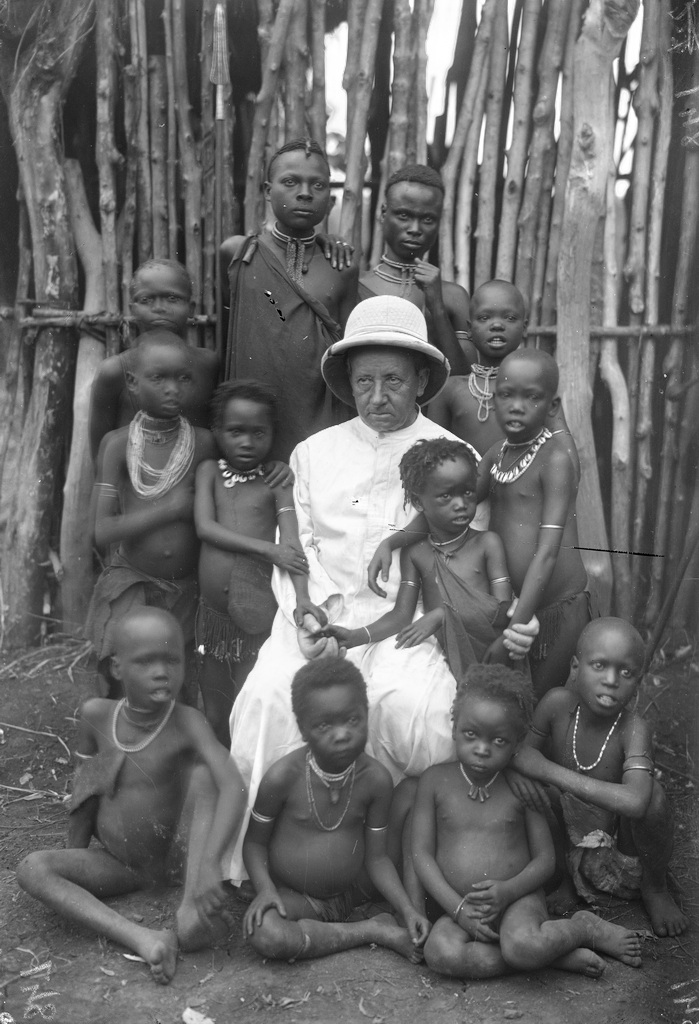

Dai primi missionari, giunti 500 anni fa, alla vitalità della Chiesa vietnamita di oggi. Le sfide sono tante, come l’inurbamento e l’avanzata della modernità. Ma la gente ha un innato senso del sacro. E le vocazioni, pure missionarie, sono tante.

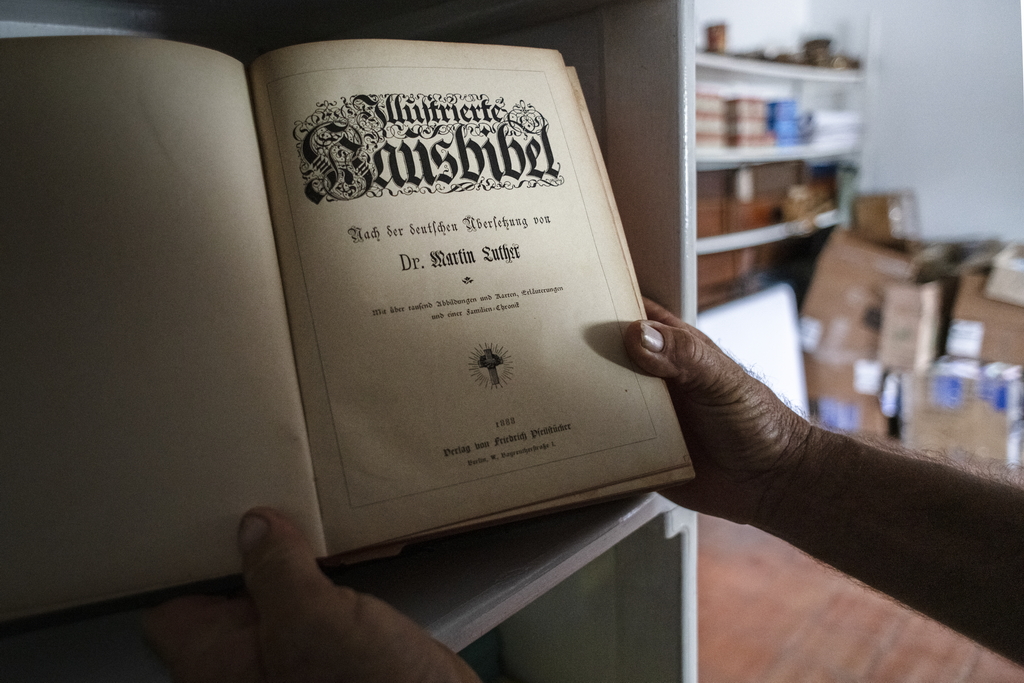

Nel 2033 la Chiesa in Vietnam celebrerà il cinquecentesimo anniversario di presenza. L’evangelizzazione della regione iniziò nella seconda metà del XVI secolo con l’arrivo di mercanti e missionari portoghesi. I primi religiosi inviati in missione in questo bellissimo Paese dell’Estremo Oriente furono i francescani, seguiti dagli agostiniani, dai domenicani e, più tardi, dai gesuiti. Il più famoso di questi missionari fu padre Alexandre de Rhodes (1591-1660), missionario gesuita francese, che, mentre svolgeva la sua attività missionaria, trasformò profondamente la scrittura vietnamita. Trascrisse in alfabeto latino la lingua vietnamita, fino ad allora scritta in caratteri cinesi, includendo, sotto forma di «accenti diacritici», i cinque toni della lingua vietnamita (quốc ngữ).

Il cristianesimo si diffuse inizialmente nel Nord del Paese, tra le popolazioni locali, soprattutto nelle zone rurali. Nel XVIII e XIX secolo, diverse ondate di persecuzione colpirono i cattolici, accusati di essere alleati delle potenze coloniali europee, e fecero più di centomila martiri. A metà del XIX secolo, il Vietnam divenne colonia francese. La dominazione straniera permise l’espansione del cristianesimo, la creazione di nuove diocesi, e quella di scuole e ospedali. Nel 1946 iniziò la prima guerra d’Indocina, seguita dalla seconda. Con la vittoria dei comunisti iniziò un nuovo periodo di persecuzione. Intorno agli anni 2000, gradualmente, lo Stato è diventato più tollerante nei confronti della Chiesa cattolica vietnamita.

Libertà di culto

Attualmente, la Chiesa gode di una relativa libertà che le permette di organizzare le sue attività interne senza troppe restrizioni. I seminari e le congregazioni religiose possono accogliere e formare seminaristi, religiosi e religiose in completa autonomia, molte chiese, centri pastorali e luoghi di pellegrinaggio sono costruiti ai quattro angoli del Paese. Solo l’istruzione e la maggior parte delle istituzioni ospedaliere rimangono appannaggio dello Stato (ad eccezione degli asili nido e di alcune scuole tecniche).

In certe zone più remote, dove le comunità cristiane sono minoritarie, il numero dei sacerdoti e dei campanili è ancora limitato dal governo locale. Paradossalmente, in questo contesto di crescente libertà, la progressione del cristianesimo nella società vietnamita non c’è stata. La fede cristiana si trova piuttosto di fronte a un certo declino.

Dalle campagne alle città

Diversi fattori spiegano questa tendenza, mentre altri restano sfide per l’attività missionaria della Chiesa. Come è successo in Europa negli ultimi cinquant’anni, ma in maniera più accelerata, oggi il Vietnam è nella morsa di una drammatica migrazione dalle campagne alle città, unita a un calo significativo del tasso di natalità (anche se la crescita demografica è ancora positiva). I villaggi e il mondo agricolo sono abbandonati dai giovani, che lasciano un contesto familiare e tradizionale per entrare in un ambiente urbano molto più anonimo e stressante, dove l’accesso ai beni materiali è la principale preoccupazione delle persone. Certo, quando arrivano dalla campagna, questi nuovi abitanti portano anche la loro parte di freschezza, dinamismo e cultura, ma la città è un mondo frenetico dove non tutti trovano l’Eldorado. La Chiesa è consapevole dell’importanza di accogliere e accompagnare questi migranti, ma non sempre trova i mezzi per raggiungerli nelle loro preoccupazioni quotidiane, per formarli e per difendere i loro diritti sociali.

I diritti dei lavoratori non sono la preoccupazione principale dello Stato e la protesta sociale è disapprovata in un Paese in cui il governo centrale è forte. La vita nelle parrocchie è ancora molto incentrata sull’aspetto religioso (celebrazione delle messe, sacramenti, processioni), con impegni caritativi che compensano in parte i problemi sociali.

Innato senso del sacro

Tuttavia, due elementi lavorano a favore della Chiesa in Vietnam. Il primo è il senso tradizionale del sacro dei vietnamiti (e degli asiatici in generale). I vietnamiti dichiarano senza complessi la loro religione e, sebbene la maggior parte della popolazione non ne pratichi una quotidianamente, ne riconosce il lato positivo. La religione promuove la coesione sociale (un valore molto apprezzato in questa società influenzata dal confucianesimo), e i credenti sono generalmente impegnati in attività caritatevoli (che rafforzano la benevolenza del popolo nei loro confronti). La religione è anche sinonimo di pietà verso gli antenati, che è uno dei doveri fondamentali di tutti i vietnamiti. È l’antitesi della modernità occidentale che è stata forgiata nell’età dell’Illuminismo.

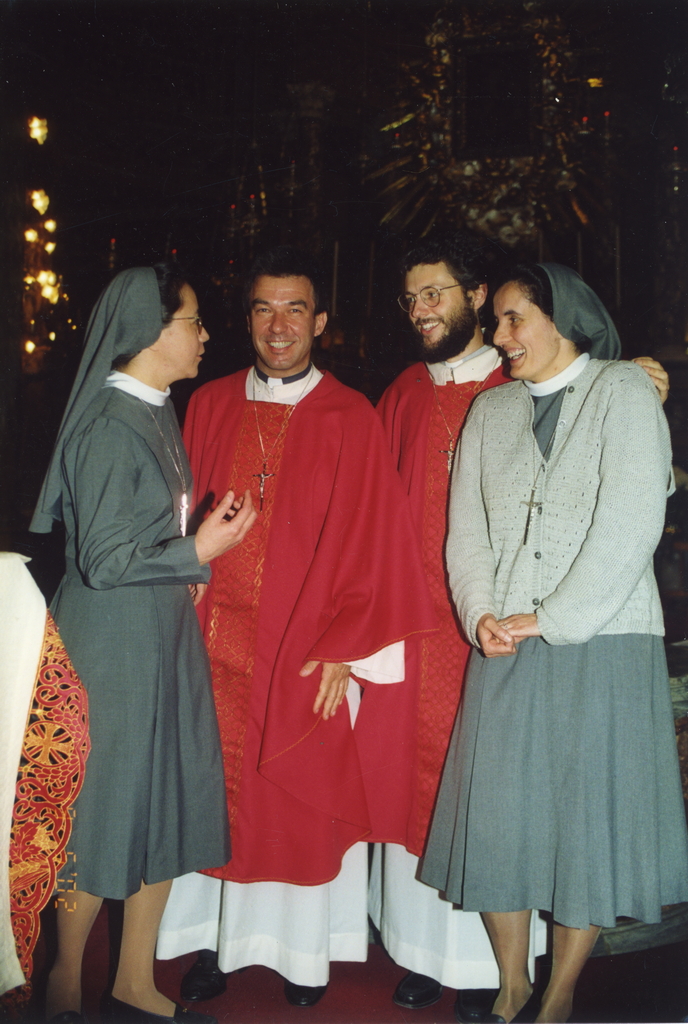

Il secondo elemento che gioca a favore della vitalità della Chiesa vietnamita è il ruolo decisivo che giocano le persone consacrate: sacerdoti diocesani, religiosi e religiose. Ce ne sono più di venticinquemila nel Paese e le loro generosità, autenticità e gioia di vivere sono riconosciute da tutti, sia nella Chiesa che fuori da essa. Tutti sono direttamente coinvolti nel lavoro parrocchiale. Inoltre, le suore sono attive al servizio dei più poveri, dei disabili, degli orfani e dei bambini piccoli.

Missionari vietnamiti

Il dinamismo della vita religiosa si riflette anche sull’attività missionaria verso l’estero. Mentre la Chiesa diocesana vietnamita (lo diciamo con grande rammarico) è poco consapevole e attenta alle necessità della Chiesa universale, per quanto riguarda i religiosi, la situazione è più diversificata e quindi positiva. Certo, molte congregazioni e membri di congregazioni non si sentono missionari ad extra, ma in molti altri casi, soprattutto per quanto riguarda le congregazioni internazionali, l’invio in missione è relativamente numeroso. La fiamma missionaria non è certo paragonabile a quella che l’Europa ha conosciuto per circa un secolo, ma bisogna riconoscere che molti religiosi vanno lontano, in tutti i continenti, spesso nelle Chiese locali in crisi e nelle società in gran parte scristianizzate.

Come i missionari di una volta, hanno dovuto abituarsi alla lingua locale, al clima, al cibo e alla mentalità degli indigeni, con vari gradi di successo. Ma la loro generosità è bella da vedere. Inoltre, in molti casi, come in quello delle generazioni missionarie del passato che si sono prese cura anche dei loro connazionali, i religiosi vietnamiti sono attenti anche alle comunità cristiane vietnamite espatriate, che hanno bisogno di fede e di sostegno fraterno per affrontare le sfide dell’adattamento in terra straniera. Certo, il mondo è complesso, le generazioni cambiano, la pluralità e la scristianizzazione sono fatti innegabili del mondo moderno, e il Vietnam non fa eccezione, ma due cose rimangono essenziali. Da una parte, il messaggio del Vangelo continua ad essere rilevante per gli uomini del nostro tempo, e molti cristiani ne sono consapevoli e si nutrono della Parola, dei sacramenti, della vita fraterna, pur impegnandosi al servizio dei fratelli. D’altra parte, come ci ricorda papa Francesco, dobbiamo sempre uscire dalla nostra zona di comfort, essere critici e avere il coraggio di correre il rischio dell’avventura missionaria. I cristiani vietnamiti sono persone straordinarie. Hanno un bel senso di coesione, una bella liturgia, una gioia di vivere, convinzioni e generosità che sono un tesoro per la Chiesa universale e per la società nel suo insieme.

Frédéric Rossignol

Il Vietnam in cifre

- Superficie: 331.210 km2 (Italia 302.073)

- Popolazione: 100,3 milioni (2023)

- Indice di sviluppo umano (posto nella classifica): 107/191 (2024)

- Pil: 429,72 miliardi di dollari (2023)

- Pil procapite annuo: 4.282 (2023)

- Crescita annua del Pil: +7,09% (2024)

- Aspettativa di vita: 75 (2022)

- Popolazione al di sotto della soglia di povertà

(2,15 dollari US al giorno): 1% - Tasso di alfabetizzazione: 96%

- Accesso alla rete elettrica: 100%.

- Accesso a internet: 70%.

Il Vaticano e la Repubblica socialista

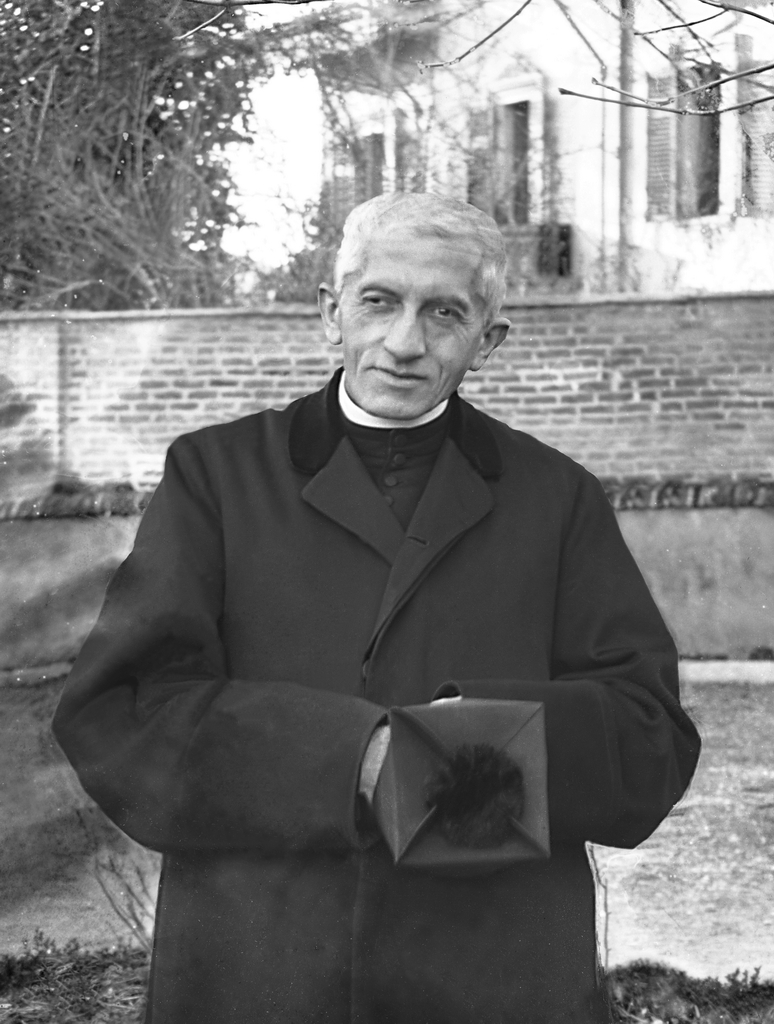

Colloquio con monsignor Marek Zalewski

Abbiamo contattato monsignor Marek Zalewski, primo Rappresentante pontificio residente in Vietnam, per fare il punto sui rapporti tra il paese asiatico e il Vaticano.

Monsignor Zalewski, potrebbe riepilogarci il processo di riavvicinamento tra la Santa Sede e la Repubblica socialista del Vietnam?

«L’apertura dei rapporti con le autorità vietnamite, fino a quel momento molto timidi, risale al 1989, il tempo dei cambiamenti politici e sociali in Polonia e Ungheria, quando il cardinale Roger Etchegaray, allora presidente del Pontificio consiglio della giustizia e della pace, poté compiere una visita ufficiale in Vietnam. Infatti, il pensiero di Giovanni Paolo II era quello di aprire sentieri di dialogo attraverso i temi della giustizia e della pace, spesso negata in quel periodo in vari Paesi, caratteristici dell’insegnamento e della testimonianza quotidiana della Chiesa.

Si avviò, pertanto, la prassi della visita annuale di una delegazione della Santa Sede, dedicata in parte ai contatti con il Governo di Hanoi e in parte all’incontro con le comunità diocesane. Nel 1996 iniziarono i colloqui per definire un modus operandi relativo alla nomina dei vescovi in Vietnam. Le prime visite furono condotte dall’attuale segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, in qualità, allora, di sottosegretario per i rapporti con gli Stati, e poi continuati da altri monsignori sottosegretari.

Nel 2009 venne in Vaticano il Presidente vietnamita Nguyen Minh Triet per incontrare Papa Benedetto XVI. Si è quindi formato un Gruppo di lavoro congiunto Vietnam-Santa Sede, che ha aperto la strada alla nomina di un Rappresentante pontificio non residente in Vietnam, con base a Singapore, nella persona di monsignor Leopoldo Girelli, il 13 gennaio 2011.

Il miei primi contatti con il Vietnam risalgono proprio a quel tempo quando, all’inizio del 2011, sono stato trasferito dalla nunziatura apostolica in Thailandia a Singapore, come collaboratore di ruolo di monsignor Girelli, il primo nunzio apostolico residente a Singapore. Vi sono rimasto quasi due anni. Nel 2018 sono stato nominato suo successore, mantenendo lo stesso titolo.

Nel 2019 il Gruppo di lavoro congiunto, di cui ormai facevo parte, cominciò i negoziati sul testo dell’accordo, approvato solo nel 2023, che ha permesso di nominare la mia persona come Rappresentante pontificio residente in Vietnam. Il primo febbraio 2024 ho aperto l’Ufficio permanente della Santa Sede ad Hanoi, riconosciuto ufficialmente dal Governo della Repubblica socialista del Vietnam».

I cambiamenti al vertice del Partito comunista e alla presidenza della Repubblica, pensa possano cambiare qualcosa?

«I recenti cambiamenti ai vertici del Governo e del Pcv non devono sorprenderci, direi che siano la normalità nella politica. Sono convinto che le cordiali relazioni tra la Santa Sede e il Vietnam continueranno a portare buoni frutti, sempre nel segno del reciproco rispetto e della fiducia.

Il futuro, come si è espresso qualche tempo fa il cardinale Parolin, “ci chiama a un cammino da continuare a percorrere insieme, senza la pretesa o la fretta di raggiungere qualche altra meta, ma con la disponibilità di chi vuole confrontarsi per trovare il meglio. Il presente Accordo, quindi, non rappresenta solo un traguardo positivo, bensì un nuovo inizio, nel segno del reciproco rispetto e della reciproca fiducia”».

Il precedente presidente Vo Van Thuong, durante la sua visita nel 2023, ha invitato il Papa in Vietnam. Un viaggio sarà realizzabile a breve?

«La visita del Santo padre in Vietnam è una questione attuale e aperta. Il presente Governo afferma che tale invito è sempre valido e attende una visita apostolica in questo Paese, dove vivono più di sette milioni di cattolici. Tale tema fu brevemente discusso l’anno scorso, durante la visita ufficiale in Vietnam di monsignor Paul Gallagher, Segretario per le relazioni con gli Stati e organizzazioni internazionali. Esso verrà ripreso durante la prossima riunione del Gruppo di lavoro congiunto, prevista nell’arco di quest’anno in Vaticano.

La diplomazia pontificia non cerca di ottenere subito il risultato finale, ma favorendo una graduale armonizzazione del principio della libertà religiosa e giustizia con le leggi e le consuetudini locali, vuole favorire una maggiore comprensione reciproca e dialogo, i quali potrebbero permettere di adoperare alcune scelte concrete.

Per quanto riguarda un futuro viaggio apostolico, va rilevato che la Conferenza episcopale vietnamita (Cev) è sempre stata coinvolta in tale processo e ha offerto le proprie riflessioni e valutazioni.

La Chiesa in Vietnam è ricca di vocazioni e dobbiamo ringraziare Dio per questo dono. Vorrei sottolineare l’importanza di vivere il Vangelo con coraggio e fedeltà da parte dei cattolici vietnamiti, cioè essere “buoni cattolici e buoni cittadini”. Tale principio è stato richiamato da papa Francesco nella sua lettera ai cattolici in Vietnam del 2023».

a cura di Ma.B.

Le religioni in Vietnam

Con il «Doi moi» le relazioni tra Stato e religioni entrano in una nuova fase. La Costituzione del 1992 sancisce la libertà di fede e culto, e un’ordinanza del 2004 ne precisa le modalità di applicazione. Lo Stato, però, proibisce e reprime ogni interazione tra la religione e la politica. Ad esempio, si giustifica l’arresto di un prete se questo è accusato di fare politica oppure di avere relazioni con gruppi di oppositori in esilio. Non sarebbe una politica antireligiosa, ma è lo Stato che si riserva l’esclusività della politica. Tuttavia, si sa, i confini tra politico, sociale e religioso non sono mai netti. Da notare che la cultura cristiana è stata riconosciuta come parte della cultura nazionale.

Le maggiori religioni praticate oggi

- Buddhismo (scuola cinese o zen): oltre 10 milioni.

- Cattolicesimo: 7 milioni.

- Protestantesimo: 1,5 milioni.

- Caodaismo (religione sincretica locale del Sud): 2,5 milioni.

- Buddhismo Hao Hoa (setta basata sul buddhismo): 1,5 milioni.

- Islam: 70mila (per lo più di etnia Cham, nel Sud)

- Esistono poi decine di culti locali, seguiti da oltre un milione e mezzo di persone.

Letture consigliate

- Pierre Brocheux, Histoire du Vietnam contemporaire, ed Fayard 2011. Compendio di storia moderna.

- Tiziano Terzani, Pelle di leopardo, Tea 2024. Reportage di guerra di Terzani.

- Stanley Karnow, Storia della guerra del Vietnam, Bur supersaggi 1989. La guerra vista da un giornalista americano con approfondimenti di politica Usa.

- Troung Nhu Tang, Memorie di un Vietcong, Piemme 2008. La guerra vista da un vietcong, tra i fondatori del Fnl, membro del Grp.

- Sandra Scagliotti e Fausto Cò, Vietnam, cent’anni di resistenza (1885-1975), Epics 2020. Raccolta di testi.

- Viet Thanh Nguyen, Il simpatizzante, Neri Pozza 2016 (vincitore premio Pulitzer). Romanzo esemplare sulla guerra e sul dopo.

- Phong Nguyen, L’eco dei tamburi di bronzo, Piemme 2023. Romanzo storico sulla rivolta delle sorelle Trung.

Siti italiani sul Vietnam:

- centrostudivietnamiti.it

- tuttovietnam.it

Hanno firmato il dossier

Michael Tatarski

Giornalista freelance statunitense, è basato a Città Ho Chi Minh da diversi anni. Tra le altre cose cura il blog «Vietnam weekly». Ha scritto per The Washington Post, The Atlantic, The Telegraph e altri. È stato caporedattore del Saigoneer.

Frédéric Rossignol

Religioso della Congregazione dello Spirito Santo di origine belga. È stato missionario in Vietnam dal 2007 al 2023. Lavora a Roma come padre spirituale del Collegio San Paolo, che ospita sacerdoti studenti da Africa, Asia e America.

Marco Bello

Giornalista, direttore editoriale di MC.