Kenya. Due donne e la Rieti farm

Sara e Gladys, una volontaria e una suora, fanno una scommessa vincente sulla voglia di riscatto e sull’energia di altre donne, e sulle capacità organizzative di una

piccola Odv trevigiana. Nel giro di un decennio cambiano il volto e la qualità della vita di una comunità a due passi dalla sponda keniana del grande Lago Vittoria.

A Manyonge, un villaggio rurale di un migliaio di abitanti nella Siaya County, a due passi dalla sponda keniana del grande Lago Vittoria, Un articolato progetto di agricoltura sociale con l’impiego di nuove tecniche di coltivazione è diventato strumento di promozione della parità di genere e di tutela dei diritti umani.

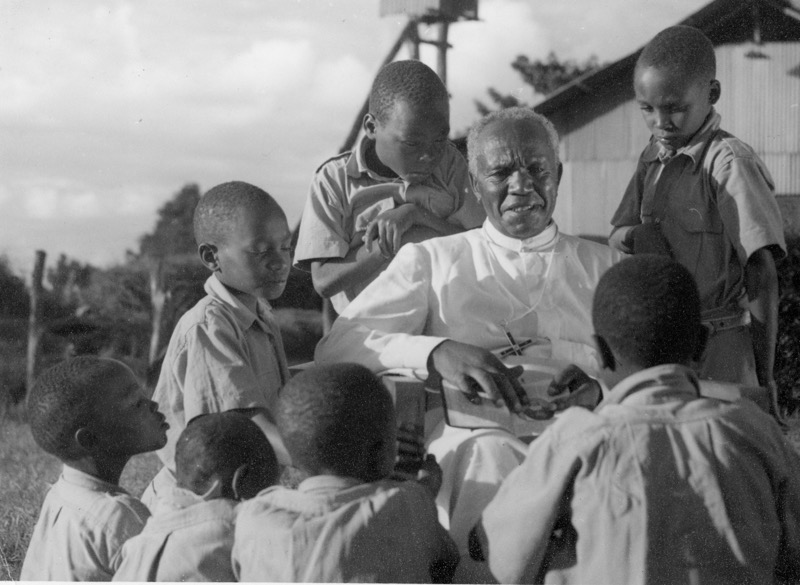

La storia collega quel lontano lembo d’Africa con Montebelluna (Treviso), dove è nata nel 1987 l’Associazione volontariato insieme (Avi), promossa dallo scomparso padre Pierino Schiavinato, Missionario della Consolata (1939-2016).

L’associazione ha avuto come primo presidente Daniele Schiavinato, un fratello di padre Pierino che tutt’ora vive nella storica missione keniana di Mujwa (fondata nel 1911), dove ha creato un’impresa sociale rilanciando l’attività di una vecchia falegnameria che i Missionari della Consolata avevano avviato ancora in epoca coloniale. Per oltre vent’anni è stata guidata da Gino Merlo, che ne ha forgiato l’attuale impronta all’insegna del motto «se non fai niente non succede niente», e che ha poi passato il testimone all’attuale presidente Francesco Tartini.

Due agronome

Sara P., montebellunese di nascita, anche se oggi vive sull’Appennino romagnolo, ha conseguito a Padova una laurea triennale in Cooperazione allo Sviluppo con specializzazione in area rurale, e ha poi completato gli studi a Firenze, con una laurea magistrale in Studi geografici e antropologici.

Gladys Adiambo Owuor è, invece, una religiosa keniana delle Franciscan sisters of st. Anna (Fsa), congregazione nata in Olanda nella prima metà dell’Ottocento che oggi ha la sua casa generalizia a Nairobi. La tonaca non le ha mai impedito di salire su un trattore o sul sellino posteriore di una moto, e accanto alla professione di fede può vantare anche un diploma in agronomia.

Nel 2004 le Fsa acquistano a Manyonge una tenuta agricola semi abbandonata di circa 8 ettari, digradanti verso il fiume Yala, e da quel momento suor Gladys inizia a coltivare il sogno di rivitalizzare la «Rieti farm» (così ribattezzata dopo un soggiorno di alcune suore nella cittadina laziale) e di trasformarla in un centro comunitario capace di migliorare le condizioni di vita della popolazione.

Il sogno inizia a concretizzarsi nel 2013 quando Sara decide di visitare l’ovest del Kenya, un territorio lontano dagli usuali percorsi turistici, e viene accolta nella missione in cui suor Gladys vive e presta il suo servizio, trovandosi a condividere idee e progetti di sviluppo di quel grande appezzamento di terreno.

Suor Gladys ha in mente di realizzare una fattoria modello che possa affiancare alla produzione di frutta e ortaggi anche un centro di formazione per gli agricoltori locali, per metterli in condizione di valorizzare al meglio i loro piccoli appezzamenti, e che possa incentivare la piccola imprenditoria femminile.

In Kenya le donne hanno un ruolo centrale nella lavorazione manuale dei campi, così come in tutti gli aspetti della vita economica e sociale, ma nel contempo soffrono una forte disparità di genere che le priva di diritti umani fondamentali e le sovraccarica di responsabilità familiari.

L’agricoltura praticata dalle donne Luo, l’etnia prevalente nella Contea di Siaya, è di mera sussistenza, incentrata su piccoli appezzamenti di terreno coltivati con metodi tradizionali, qualche capra e qualche pollo, e nelle famiglie più fortunate una mucca.

Le colture principali, destinate all’autoconsumo e al piccolo commercio locale, sono mais, sorgo, fagioli, piselli, arachidi, cassava, patata dolce, cavoli e banana. In un contesto così povero, anche a causa della deforestazione e di attività estrattive che hanno ridotto la biodiversità, alto è il rischio di abbandono della scuola e delle coltivazioni da parte della componente giovanile della comunità, per inseguire il miraggio di una vita migliore in qualche grande città come Kisumu. Un sogno che, per lo più, si infrange nelle squallide baraccopoli di periferia.

I sogno diventa realtà

Sara raccoglie le idee dell’amica suor Gladys ma anche dati statistici e analisi socio economiche. Studia le linee di sviluppo del governo nazionale ed elabora il tutto mettendo a frutto i propri studi universitari, arrivando alla stesura del progetto: «Agricoltura, sicurezza alimentare e salute: il centro comunitario per lo sviluppo rurale integrato “Rieti farm”». Esso si propone di contrastare la povertà e la malnutrizione infantile con il miglioramento delle pratiche agricole, la diversificazione delle piccole produzioni locali e altre strategie per l’incremento del reddito, e soprattutto con il rafforzamento delle organizzazioni femminili. Il tutto garantendo al massimo l’equilibrio con il fragile ambiente naturale.

La scommessa è quella di trasformare un’agricoltura di sussistenza in un’agricoltura di resistenza e resilienza.

Resistenza e resilienza contro la tentazione di abbandonare il duro lavoro dei campi, regolato per secoli dai cicli delle piogge che i cambiamenti climatici hanno irreversibilmente alterato, e contro la deforestazione causata dalle monocolture industriali, come le piantagioni di ananas, quelle di palma da olio per il biodiesel o le coltivazioni in serra di rose che hanno ormai avvelenato, con il massiccio impiego di pesticidi, il Lago Naivasha.

Il coinvolgimento dell’Avi

A questo punto inizia la ricerca dei finanziamenti, e per Sara è naturale bussare alla porta dell’Avi che, pur essendo una piccola organizzazione, opera in Kenya da oltre trent’anni. L’associazione ha una buona esperienza in materia di bandi pubblici, e ha già realizzato con successo alcuni progetti alimentari finanziati dalla Presidenza del Consiglio, grazie ai fondi dell’otto per mille che sono gestiti direttamente dallo stato e sono destinati a contrastare la fame nel mondo.

Il progetto della «Rieti farm» viene adattato alle linee guida di Palazzo Chigi e presentato nel 2014. La risposta positiva arriva l’8 febbraio 2016. Nel frattempo, il 24 maggio 2015 papa Francesco ha regalato al mondo la sua enciclica Laudato si’ che esorta alla cura della «casa comune» offrendo nuove importanti motivazioni per realizzare il progetto.

Dopo una missione di verifica in loco e una rimodulazione del quadro economico, la prima tranche viene accreditata alla fine del 2017, e i lavori iniziano a febbraio 2018.

Investimenti

Tra il 2018 ed il 2020 si procede alla recinzione dell’intera proprietà e al rifacimento dell’impianto di irrigazione, per il pompaggio dell’acqua del fiume Yala sino alla parte sommitale della fattoria, dove vengono collocati quattro serbatoi sopraelevati da 10mila litri e un quinto da 6mila, che poi la distribuiscono per caduta ai vari appezzamenti coltivati. Vengono ristrutturati alcuni edifici già presenti, ricavandone un ufficio con la necessaria dotazione tecnologica, una sala riunioni, una cucina condivisa e alcuni alloggi per i dipendenti, con servizi igienici. Nel tempo arriva anche l’allacciamento alla rete elettrica che consente la sostituzione della vecchia pompa a diesel e l’illuminazione dei fabbricati. Viene acquistata una moto per gli spostamenti del personale e anche tendoni e sedie per ospitare i seminari di formazione.

La gente di Manyonge ha sempre utilizzato l’acqua del fiume anche per usi domestici, limitandosi a farla bollire. Il progetto iniziale prevede soltanto la realizzazione di un serbatoio e di un impianto di filtraggio per distribuirla chiarificata in prossimità del villaggio, evitando alla popolazione una lunga discesa sino alla riva dello Yala, sempre con l’occhio attento ai coccodrilli.

Ci si accorge ben presto che non è una soluzione sufficiente e Avi riesce a ricavare dal proprio bilancio ulteriori risorse per realizzare un pozzo che pesca l’acqua potabile a 80 metri di profondità. Per la comunità di Manyonge, e soprattutto per i bambini, più esposti alle patologie intestinali, la qualità della vita fa un gigantesco passo avanti.

Produzioni

Vengono selezionati e messi a dimora piante particolarmente adatte alla tipologia di terreno e al clima, resistenti alle fitopatie e alla siccità, e allo stesso tempo rispondenti alle abitudini alimentari della popolazione. Alle orticole e alle leguminose si affianca la frutta tropicale per la quale il Kenya è famoso: ananas, banano, papaya, frutto della passione, mango, avocado, ma anche arance e meloni.

Il progetto prevede pure la costruzione di una stalla e l’acquisto di cinque mucche da latte, libere di muoversi in un’area a pascolo dove vengono seminate erbe specifiche per l’alimentazione bovina, mentre il letame viene reimpiegato per la fertilizzazione del terreno.

A seconda delle stagioni, la produzione oscilla dai venti ai quaranta litri di latte al giorno, sufficiente per soddisfare le esigenze di una trentina di famiglie, ma la domanda è molto più alta.

Allevamento, orticoltura e attività agroforestali sono praticate in sinergia, con gli obiettivi di ottenere un buon livello di fertilità del terreno, alternare le aree a pascolo con le aree coltivate, nutrire gli animali con foraggio e fieno autoprodotti, ottenere alimenti sani e vitali, instaurare un ciclo produttivo virtuoso per l’uomo e per l’ambiente e incentivare gli agricoltori locali a riprodurlo nelle rispettive piccole proprietà.

La produzione del centro comunitario viene venduta sul mercato locale: in parte alle mense scolastiche della subcontea, in parte alla popolazione delle immediate vicinanze che la acquista all’ingrosso per rivenderla al mercato e incrementare il proprio reddito. I ricavi ottenuti dalla vendita permettono al centro di sostenere le proprie attività al servizio della comunità.

Formazione

Alla Rieti farm viene introdotta la riforestazione, piantando oltre tremila alberi per contrastare l’erosione del suolo, fungere da barriera frangivento e ombreggiare il terreno, in modo da conservarne l’umidità e proteggere le orticole e le piante da frutto dal torrido sole tropicale.

La presenza di varietà arboree è di importanza strategica per la funzione educativa del centro, dove i piccoli produttori locali apprendono un nuovo approccio all’agricoltura che integra consapevolezza ecologica e conservazione ambientale.

Parte del terreno viene destinata a produzioni dimostrative che consentono di trasmettere la pratica della pacciamatura (tecnica agricola di protezione del suolo intorno alle piante, ndr) per conservare al massimo l’umidità naturale, la rotazione delle coltivazioni.

Le attività formative prevedono anche l’organizzazione di visite guidate in altre fattorie della regione, strategie di diversificazione del reddito domestico incentrate su pollicoltura e apicoltura, strategie di commercializzazione dei prodotti agricoli e tecniche di conservazione e stoccaggio dell’ortofrutta e dei prodotti caseari.

Attenzione particolare viene dedicata alla gestione dell’acqua, alle tecniche di potabilizzazione domestica, alle malattie veicolate da acqua infetta e alla loro prevenzione, e anche al riutilizzo a scopi irrigui.

Altri percorsi formativi sono incentrati su gestione della salute e la prevenzione delle patologie più comuni nella zona, come la malaria, la nutrizione bilanciata e le tecniche di conservazione e la preparazione del cibo, le dinamiche familiari, il ruolo maschile e femminile e quello dei giovani, i cambiamenti culturali e i conflitti intergenerazionali.

Durante l’emergenza Covid questi incontri hanno confortato e supportato una comunità disorientata e allarmata, e il centro ha assunto anche un ruolo di ammortizzatore sociale, interfacciandosi con le istituzioni locali e offrendo alla popolazione informazioni e materiali utili alla prevenzione del contagio.

Visitatori speciali

L’attività del Centro è stata occasione formativa anche per alcuni studenti dell’istituto agrario Sartor di Castelfranco Veneto (Tv), che, nel 2018 e nel 2019, ha organizzato due visite in loco di altrettanti gruppi di studenti guidate dalla dirigente Antonella Alban, che lasceranno un ricordo indelebile nei giovani partecipanti.

Nel tempo la Rieti farm è diventata una tappa obbligata anche per chi si avvicina all’Avi per dedicare le proprie vacanze a visitare i suoi progetti di cooperazione internazionale.

Nuove idee, nuovo progetto

La pandemia ha dilatato di circa un anno i tempi di realizzazione del progetto, e la decisione del governo del Kenya di chiudere per l’intero anno scolastico 2020 tutte le scuole ha fortemente penalizzato la vendita dei prodotti alle mense, che dopo l’emergenza è fortunatamente ripresa.

Suor Gladys viene scherzosamente ribattezzata Iron sister per la tenacia e l’energia con le quali, a dispetto del suo fisico minuto, riesce a coordinare ogni cosa, mentre Sara svolge dall’Italia un lavoro certosino e prezioso di gestione contabile. Da questo scambio continuo nascono fatalmente nuove idee, anche per rispondere alle nuove fragilità sociali che la pandemia ha portato con sé.

Nasce così il nuovo progetto «A rural hub for change» con l’obiettivo di affrontare la crisi sociale ed economica che il Covid-19 ha lasciato in eredità, allargando l’ambito di azione anche ad altri villaggi della contea e perseguendo due obiettivi specifici: il contrasto alla disoccupazione giovanile e la valorizzazione del ruolo femminile nei processi di trasformazione e sviluppo delle comunità rurali.

Sara e Gladys definiscono precise linee strategiche di intervento, volte a consolidare i risultati già acquisiti e a raggiungerne di nuovi: produzione agricola basata sulla diversificazione e sull’introduzione di nuovi prodotti come miele e funghi shitake; acquisto di nuove mucche da latte; realizzazione di un laboratorio per la trasformazione dei prodotti; formazione di gruppi di giovani e di donne in attività agricole sostenibili e generatrici di reddito. Ma anche consulenza per l’avvio di piccole imprese agricole; formazione nell’ambito della promozione della salute, della prevenzione, della nutrizione, dell’ecologia e della sostenibilità ambientale; promozione della cultura e dell’informazione attraverso la creazione di una biblioteca di comunità.

Gli investimenti prevedono l’acquisto di un trattore per ridurre la necessità di lavoro manuale e garantire alle lavoratrici una maggiore disponibilità di tempo per la vita familiare e la formazione personale; la costruzione di un apiario e di una fungaia; la realizzazione di un vivaio per diffondere l’agroforestazione, la realizzazione di un laboratorio per la produzione di marmellate, conserve e altri trasformati e, non ultimo, la costruzione di una biblioteca comunitaria, con annessa sala riunioni, a supporto delle attività educative e formative.

In questa nuova fase vengono individuati come possibili beneficiari delle azioni di supporto alla piccola imprenditoria locale 250 giovani tra i 18 ed i 35 anni, e 150 donne. Mentre le attività formative e il servizio biblioteca si stima possano raggiungere 900 persone tra adulti e minori.

Nel frattempo, il Centro comunitario Rieti farm è diventato un punto di riferimento per le istituzioni locali, come gli uffici regionali del ministero dell’Agricoltura, la Jooust University di Bondo e due istituti agrari della contea, e ha istaurato collaborazioni e scambi anche con altri progetti di agricoltura sostenibile promossa nella regione da varie organizzazioni internazionali.

Avi, Montebelluna