Tra gli indigeni degli altipiani boliviani,

Tra gli indigeni degli altipiani boliviani,

a 3.000-4.000 metri d’altezza, Evo Morales ha raccolto gran parte del proprio

consenso elettorale. La povertà è diminuita grazie ai programmi governativi.

Tuttavia, i problemi e le contraddizioni non mancano. La foglia di coca è

giustamente difesa, ma Morales è ambiguo sulla lotta al narcotraffico. E la brutta vicenda del Tipnis, un parco nazionale

e indigeno di inestimabile valore, macchia fortemente le credenziali

indigeniste e ambientaliste del presidente.

La Paz. Maxima

Machaca ha un negozio di artigianato in Calle Linares, una via popolarmente conosciuta come

«strada delle streghe». Sua sorella Ilaria è venuta a trovarla da El Alto. Ha un cappello bianco in testa e quasi

non parla spagnolo, ma anche senza tante parole risulta subito simpatica. Forse

perché, al contrario della sorella, lei non è in contatto con stranieri e

dunque è rimasta indigena anche negli atteggiamenti. Muovendosi tra pile di

maglie in lana di alpaca1, coperte colorate e borse in cuoio, buttiamo

lì qualche domanda di politica. Le due sorelle sono per Evo. «È uno di noi»,

dice Maxima senza alzare lo sguardo, mentre Ilaria annuisce con un sorriso.

Entriamo in un negozio molto diverso. Uno di quelli che

giustificano il nome di «strada delle streghe»: all’entrata sono esposti feti

di lama, usati dai locali come offerta alla Pachamama2;

all’interno, gli scaffali sono ricolmi dei rimedi erboristici più strani, ritenuti

capaci di risolvere ogni problema del fisico e dello spirito. Accanto a ciò, ci

sono poi i prodotti a base di coca: farina, unguento, liquore e altro ancora.

Perché la coca è nella storia e nella quotidianità della Bolivia.

UOMINI E COCA

UOMINI E COCA Un gruppo di persone, quasi tutte indigene, è

riunito in circolo a pochi metri dalla chiesa di San Francisco, nello spiazzo

costruito davanti al Mercado Lanza, un moderno (e brutto) centro

commerciale. Al centro,

per terra, c’è una coperta a strisce colorate su cui sono adagiate delle foglie

di coca.

Le donne stanno tra loro, sedute per terra,

avvolte nei loro abiti colorati e con in testa una bombetta nera o marrone. Gli

uomini sono in piedi. Chi vuole parlare fa un passo avanti. Parlano tutti con tono monocorde, senza

gestualità. Non si esprimono in spagnolo, ma in lingua aymara. Chiediamo

a uno spettatore quale sia l’argomento: la produzione della coca e le relazioni

con il governo.

Una persona gira tra il pubblico con un

bicchiere e una bottiglia di Coka Quina, una delle alternative locali

alla Coca Cola3: la serve a chiunque ne voglia. Tra i presenti alcuni evidenziano un

rigonfiamento su una guancia, quasi avessero in bocca una pallina. È la storica

pratica della masticazione delle foglie di coca, nota come acullico, che

soltanto da poco le Nazioni Unite hanno dichiarato legale all’interno della

Bolivia4.

Sulla questione della coca le relazioni tra

la Bolivia di Evo Morales e la comunità internazionale sono da tempo tese.

Trovare una soluzione che rispetti le esigenze (e gli interessi) di tutti pare

un’impresa ai limiti dell’impossibile. In Bolivia, l’importanza della coca è

addirittura sancita nella carta costituzionale del 2009. L’articolo 384 recita

infatti: «Lo Stato protegge la coca nativa e ancestrale come patrimonio

culturale, come risorsa naturale rinnovabile della biodiversità della Bolivia e

come un fattore di coesione sociale. Nel suo stato naturale essa non è uno

stupefacente. La rivalutazione, la produzione, la commercializzazione e

l’industrializzazione della stessa saranno regolate tramite legge».

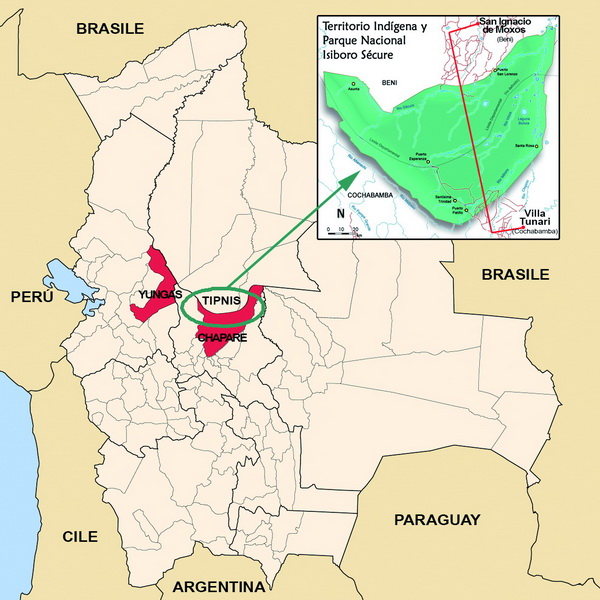

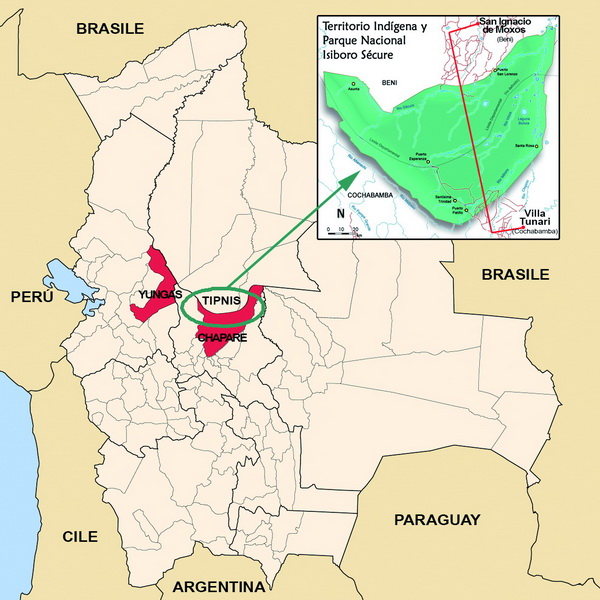

Alcune province del paese – le due dello

Yungas (nel dipartimento di La Paz) e soprattutto quella del Chapare (nel

dipartimento di Cochabamba) – vivono grazie all’economia della coca. Per la

coca i confini tra legalità e illegalità, tra interessi locali e interessi

inteazionali sono alquanto labili. Di certo, a causa della coca, il

presidente Morales ha commesso un grosso errore. È successo nella vicenda –

tuttora insoluta – del Tipnis, un territorio naturale e indigeno di

inestimabile valore attraverso il quale il governo – incurante della Madre

Terra e dei diritti degli indigeni (leggere riquadro) – vorrebbe far

passare una strada. Una strada che risponderebbe alle richieste dei cocaleros

del confinante Chapare, bramosi di nuove terre per le loro coltivazioni.

Al riguardo, non va dimenticato che lo

stesso Evo Morales è un ex cocalero del Chapare ed è tuttora presidente

del sindacato dei produttori, che lo hanno rieletto nel luglio 2012, dando

buoni motivi a chi parla di conflitto d’interessi.

Anche i numeri della coca sono controversi.

Secondo l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite5, gli ettari coltivati a coca sono 27.200. Di questi

12.000 servono per soddisfare la domanda di acullico (compresa la coca

che viene assorbita da produzioni industriali). Dove finisce la restante

produzione se non nel circuito del narcotraffico? Una cosa è drammaticamente

certa: in tutti i paesi confinanti la droga rappresenta un’emergenza nazionale.

In particolare, in paesi come il Brasile e l’Argentina, invasi da sottoprodotti

della cocaina come il crack e la pasta basica, venduti a prezzi

molto bassi e dunque accessibili a chiunque.

GLI INDIGENI E LA DIGNITÀ RICONQUISTATA

Da plaza San Francisco a plaza Murillo sono

10-15 minuti a piedi. Qui si trovano il Congresso, la Presidenza della

repubblica e la cattedrale. Il giardino che è al centro della piazza, attorno

alla statua di Murillo, è luogo di ritrovo soprattutto per chi ama i piccioni,

presenti in gran numero.

Tre donne indigene, sedute sui gradini che

guardano verso la cattedrale, stanno gustandosi un gelato tra una chiacchiera e

l’altra. In Bolivia ci sono 5 milioni di indigeni su 10 milioni di abitanti:

dopo il Guatemala, è il paese latinoamericano con più popolazione indigena. Le

etnie principali sono, in ordine decrescente: i Quechua, gli Aymara, i Chiquitano, i Guaraní e i Moxeño6. È opinione diffusa che qui stia il principale successo

della presidenza Morales: il riscatto della dignità per ampie fette di

popolazione indigena. Sugli altipiani, dove gli indigeni sono in larga

maggioranza, la speranza è che, dopo aver riportato la dignità, il governo

riesca anche a vincere la povertà. Infatti, nonostante i progressi degli ultimi

anni (leggere intervista alle pagine seguenti), circa la metà dei

boliviani continua a vivere in povertà (relativa o estrema), soprattutto nelle

aree rurali.

UNA DURA ESISTENZA

Il micro (minibus) partirà soltanto a

pieno carico: 10 persone più l’autista. Il tempo passa e mancano ancora due

passeggeri. Siamo in tensione perché dobbiamo arrivare a Desaguadero, al

confine con il Perù. Sul lato peruviano c’è un bus a lunga percorrenza per

Lima, che però non aspetta i ritardatari.

Finalmente il minibus è pieno: si può

partire. Per il piccolo automezzo la salita per raggiungere El Alto sembra un

ostacolo insormontabile. Affronta i ripidissimi tornanti con una lentezza esasperante,

ma procede senza intoppi fino ai 4.000 metri di El Alto.

Passata la città, costeggiata la zona

archeologica di Tiahuanaco, l’altipiano appare in tutta la sua vastità e, se

così possiamo dire, nella sua nudità, dato che, a causa dell’altitudine, quasi

non ci sono alberi. Sullo sfondo s’intravvedono le cime innevate. Mentre lungo

la strada asfaltata si susseguono una miriade di minuscoli villaggi dove

l’esistenza è scandita dai tempi di un’agricoltura di sussistenza. Al contrario

che in altre zone, qui il reddito non può essere integrato dalla coltivazione

della coca, che a queste altitudini non cresce.

SUL CONFINE DI DESAGUADERO

Ecco finalmente Desaguadero, un brutto paese

che vive dei traffici con il confinante Perù. Tra le due frontiere è un

andirivieni di persone e cose. In direzione Perù biciclette-risciò a tre ruote

trasportano persone che vogliono attraversare la frontiera. Verso il lato

boliviano si dirigono invece carretti stracolmi di prodotti agricoli. Cerchiamo

un posto per cambiare i soldi. Lo fanno, in maniera informale ma sicura, una

fila di indigene sedute a lato del posto di controllo peruviano. Vestite

secondo tradizione, queste donne hanno

lasciato i campi per un lavoro «moderno», ma senza rinnegare le proprie

origini.

Una donna con bombetta nera e treccia sulla

schiena ci cambia i bolivianos

avanzati in soles peruviani. Con la nuova moneta nelle tasche ci

avviamo alla fermata del bus.

Paolo Moiola

(seconda puntata – fine)7

Note

1 – L’alpaca è un mammifero

della famiglia dei camelidi originario dell’America Latina. Ne fanno parte

anche il lama, la vigogna e il guanaco.

2 – Indica la «Madre terra» in

lingua aymara e quechua.

3 – Le altre alternative

boliviane alla Coca Cola sono la Coca Colla e la Mendocina.

4 – Il 10 gennaio 2013 l’Onu

ha riammesso la Bolivia nella Convenzione di Vienna, legalizzando la pratica

del «masticato di coca» (acullico). Hanno votato a favore 168 paesi,

mentre 15 si sono dichiarati contrari.

5 – Unodc, Estado

plurinacional de Bolivia. Monitoreo de cultivos de coca 2011, settembre 2012.

6 – Cepal, Los pueblos

indígenas de Bolivia: diagnóstico sociodemográfico a partir del censo del 2001,

Santiago del Cile 2005.

7 – La prima puntata è stata

pubblicata sul numero di maggio 2013.

La vicenda del Tipnis

LA PACHAMAMA TRADITA

Il Tipnis è in pericolo. Il

Il Tipnis è in pericolo. Il

governo vuole costruirvi una strada. Nessun dubbio sulle conseguenze: una

strada determinerebbe la fine del parco. Non lo dicono soltanto le associazioni

ambientaliste e indigene, ma anche un durissimo rapporto redatto dalla Chiesa

cattolica boliviana.

Il Tipnis – acronimo di

«Territorio Indigena Parque Nacional Isiboro Secure» – è un territorio indigeno

e parco nazionale di inestimabile valore naturale ed etnico. Localizzato nel

cuore della Bolivia, tra i dipartimenti di Cochamamba e Beni e soprattutto tra

le province cocalere di Yungas e Chapare, il Tipnis ha un’estensione di circa

1,2 milioni di ettari1. Da tempo il governo centrale spinge per costruire una

strada di 200 chilometri che dovrebbe attraversare il parco per unire Villa

Tunari (Cochabamba) e San Ignacio de Moxos (Beni). Evo Morales e il Mas

(partito Movimiento al Socialismo) sostengono che l’opera è necessaria per lo

sviluppo della regione e per semplificare i collegamenti tra i dipartimenti

coinvolti. Da più parti si sostiene invece che il vero obiettivo è aprire quel

territorio alla colonizzazione, soprattutto da parte dei cocaleros del Chapare

(sempre alla ricerca di nuove terre), ma anche di allevatori, boscaioli,

petrolieri e minatori. Qualunque sia l’obiettivo, è sicuro che una strada

decreterebbe la fine del parco, della sua straordinaria biodiversità e dei

gruppi indigeni ivi residenti (sul cui effettivo numero si litiga – si parla di

69, 58 e 42 – aumentando la confusione)2.

Il governo ha fatto leva sul

concetto di «intangibilità» del Tipnis, previsto dalla Legge 180, presentandolo

in maniera subdola alle comunità indigene: se vi appellerete all’intangibilità

– è stato detto loro -, non potrete più svolgere alcuna attività all’interno

del parco (né caccia, né pesca, né attività boschive). Una incredibile trappola

interpretativa, che non fà onore al governo di Evo Morales.

Infine, per ampliare il

consenso e dare una parvenza di legalità e democrazia, il governo ha indetto

una consultazione tra le comunità indigene del Tipnis. La consultazione –

svolta tra il 29 luglio e il 7 dicembre 2012 – avrebbe decretato, stando ai

dati ufficiali, che la maggioranza delle comunità indigene approvano la

costruzione della strada. Tuttavia, sia il risultato che le modalità di

consultazione sono fortemente contestate. Anche dalla Chiesa cattolica

boliviana e dall’Assemblea permanente per i diritti umani. Dal 29 novembre al

13 dicembre una commissione delle due organizzazioni ha visitato 36 comunità

del Tipnis. Il rapporto che ne è uscito è duro e circostanziato, parlando di

gravi violazioni nel processo consultivo, di mancanza di informazioni

sull’impatto della strada, di regali e minacce alle comunità per influenzare la

loro decisione e infine di risultati completamente falsati. Delle 36 comunità

indigene visitate dalla commissione soltanto 3 si sono espresse a favore

dell’opera3.

Per un ambientalista – e chi

scrive è tra costoro – leggere la Costituzione della Bolivia o alcune delle sue

leggi sulla Madre Terra è come leggere la descrizione di un mondo ideale in cui

uomo e natura convivono. La realtà mostra però altre facce. Anche nella Bolivia

di Evo Morales.

Paolo Moiola

Note

1 – Un’estensione di poco

inferiore a quella del Trentino Alto Adige.

2 – Fonti dei dati: Huellas,

La Paz, febbraio 2012; Mojón 21, Santa Cruz, novembre 2012.

3 – Il rapporto, presentato il

17 dicembre 2012, è reperibile sul web: www.cedib.org/documentos.

Incontro con il prof.

Francesco Zaratti

«NÉ INDIGENISTA, NÉ AMBIENTALISTA. EVO SENZA MASCHERA»

La presidenza Morales ha

ottenuto alcuni significativi successi. Tuttavia,

l’attaccamento al potere e l’invasività governativa stanno producendo gravi

danni. Le critiche (severe, ma circostanziate) di Francesco Zaratti, intellettuale conosciuto e

rispettato. La Paz. L’appuntamento è

davanti alla torre della Umsa, l’Universidad Mayor de San Andrés.

Francesco Zaratti vi ha insegnato fisica dal 1974. Oggi è professore emerito e

direttore del Laboratorio di fisica dell’atmosfera. Tuttavia, nonostante i

meriti professionali, la sua notorietà tra il grande pubblico non è nata in

ambito accademico, bensì dal suo incarico di assessore durante la presidenza di

Carlos Mesa1, editorialista di numerosi quotidiani (La Prensa, La

Razón, Página Siete, El Día, ecc.) e oggi volto televisivo di Cadena A. In

ogni caso, Francesco Zaratti è un grande conoscitore della realtà boliviana.

Professor Zaratti, qualche anno fa lei disse che la vittoria elettorale

di Evo Morales rappresentava un’opportunità unica per il paese2.

Dopo 7 anni di presidenza, la sua opinione è cambiata?

«La presidenza di Evo Morales

era inevitabile o quasi. C’era troppa insofferenza sociale nelle classi

contadine ma anche in quelle medio-basse per una situazione che non cambiava. O

meglio: cambiavano i presidenti, ma non la situazione. I governi precedenti non

avevano avuto né la volontà politica né le risorse per fare riforme vaste e

profonde, soprattutto per il problema principale: l’estrema povertà della

popolazione. Evo Morales era l’unico condidato con proposte veramente

rivoluzionarie. Per questo, nel dicembre 2005, vinse con il 54% dei voti: una

cosa mai successa. Da quel momento è cominciata anche la fortuna di Morales.

Parlo di fortuna perché alcune delle sue idee ha potuto realizzarle grazie a

una bonanza economica mai vista, dovuta principalmente alla vendita del gas

boliviano al Brasile e all’Argentina».

Sui giornali e in televisione lei è un critico severo del governo.

«Con tutta evidenza lo sono.

Tuttavia, questo non mi ha impedito e non mi impedisce di riconoscere alcuni

successi che esso ha ottenuto. Una delle cose più interessanti è stata

l’inclusione sociale, che tutti – anche gli oppositori più intelligenti – gli

riconoscono. Evo è riuscito a fare in modo che anche le classi di etnia

indigena potessero accedere al potere. Adesso si può trovare un ministro o un

viceministro di discendenza aymara, cosa prima rarissima. C’è poi stata una

redistribuzione economica attraverso i sussidi (i cosiddetti bonos) che si

danno a settori poveri della popolazione, compresi anziani e donne con bambini.

Sono pochi soldi ma, se utilizzati bene, servono, soprattutto nei piccoli

villaggi. Oltre a ciò, ci sono stati investimenti nei municipi (scuole, strade,

infrastrutture), pur in presenza della corruzione».

Detto questo, cosa contesta a Evo Morales?

«Questo governo ha un

obiettivo principale: quello di rimanere al potere. Tutto è subordinato a

questo, compresa l’economia, che però ha tempi più lunghi, non coincidenti con

quelli delle elezioni. Succede così che gli

investimenti dall’estero siano praticamente nulli. I pochi che si sono

azzardati, si sono scottati. Nessuno vuole investire: è un segno di sfiducia

verso un paese dove non ci sono o non si rispettano le regole».

Professore, lei ha parlato di una bonanza economia fondata sullo

sfruttamento del gas. Come esperto in materia energetica, come valuta la

situazione?

«Allo stato va piú del 50% del

valore alla fonte. Nelle casse pubbliche entrano tanti soldi, ma la Bolivia

continua ad essere uno stato estrattivista senza un modello sostenibile di

sviluppo: estrae la ricchezza dalla terra (gas, ma anche stagno, zinco,

argento) e la esporta. Quando le riserve saranno esaurite, che faremo? Non si

fanno investimenti. Non si fanno esplorazioni per ricercare nuovi giacimenti e

non si industrializza responsabilmente il gas. La compagnia statale Ypfb

è inadeguata. Per parte loro, le compagnie petrolifere straniere che operano in

Bolivia (Petrobras, Repsol, ecc.) non fanno investimenti in esplorazione

perché non si fidano».

All’estero il presidente Morales è molto conosciuto per le sue origini

indigene e per le sue posizioni ambientaliste.

«Evo ha il volto indigeno, ma

non la cultura. Lui è un cocalero. Ha lavorato nel Chapare muovendosi

nell’ambito culturale del sindacato e non certo in quello indigeno. Un esempio

concreto: per gli indigeni è inconcepibile che un capo sia una persona non

sposata. Ed Evo non è sposato. Lui si giustifica dicendo che si sacrifica per

il bene pubblico e che non ha tempo per una famiglia. Sia come sia, il suo

indigenismo è soltanto di facciata. Quanto all’Evo ambientalista, è un ruolo

che prima non aveva mai vestito. Lo hanno introdotto i suoi collaboratori per

fare di lui un difensore della natura. Alla prima grande prova è stato però

smentito: voleva fare una strada nella foresta del Tipnis. Insomma, anche

questa è una maschera ad uso e consumo degli stranieri e degli europei in

particolare».

La coca viene coltivata in Chapare e Yungas. Ci spiega dove sta il

confine tra produzione legale e illegale?

«Chapare e Yungas sono

territori molto diversi. In Chapare ci sono più raccolti annuali, ma si produce una foglia di coca che non serve per

l’acullico. Tanto che i contadini del Chapare masticano la coca dello Yungas.

Ora, se per l’acullico ci vogliono 12.000 ettari e se gli ettari

coltivati sono circa 30.000, allora la domanda è: dove va la coca eccedente? E

ancora: come utilizzare la produzione del Chapare? Hanno cercato di fare

prodotti industriali: mate di coca, dentifricio di coca, spaghetti di coca e

quant’altro3. Stringi stringi non si tratta però di volumi

importanti, soprattutto perché questi prodotti non si possono esportare a causa

delle convenzioni inteazionali4. Dunque, tutta la produzione

eccedente va al narcotraffico, un affare che muove milioni di dollari».

La Dea, l’agenzia statunitense per la lotta alla droga, è stata espulsa

dalla Bolivia nel 2008, così come l’ambasciatore Philip Golberg. Come si

combatte allora il narcotraffico?

«Con la cooperazione

internazionale, ma non con le modalità che erano state imposte dagli Stati Uniti.

L’accordo antidroga con il Brasile e gli Usa (firmato il 20 gennaio 2012) è una

buona cosa. Inteamente invece il governo sbaglia. Dato che i cocaleros sono

suoi alleati, non fa alcuna azione repressiva. Soprattutto se si tratta di cocaleros

affiliati al sindacato del Chapare».

Esiste ancora un progetto camba? In altri termini, il

separatismo della Mezza Luna è un’istanza ancora viva?

«In Santa Cruz, ci sono almeno

2 settori – curiosamente agli antipodi – che appoggiano Evo. Uno è quello delle

classi popolari, il secondo è quello dei grandi industriali. Questi ultimi

furono i grandi avversari del presidente. I gruppi separatisti dell’Oriente –

con i loro pregiudizi razzisti – erano finanziati dall’oligarchia di Santa

Cruz. Avendo perso, si sono accordati con il governo centrale. In fondo,

l’unica vera ideologia dell’oligarchia cruceña era quella di fare i

soldi. Se si fanno i soldi, allora “Viva Evo”».

Proprio in Santa Cruz e Beni, abbiamo incontrato persone che ci hanno

parlato di questo paese come di una dittatura. La Bolivia è una democrazia?

«È una democrazia perché ha

strutture democratiche. Però è una democrazia sui generis, dato che il potere

esecutivo controlla il parlamento, la giustizia, la polizia, l’esercito, i

sindacati. Se le elezioni fossero oggi, vincerebbe Evo Morales senza problemi,

anche perché non c’è una figura significativa dell’opposizione».

Professore, la Costituzione boliviana del 2009 è un testo di

straordinario valore. Come lo sono altre leggi. Ad esempio, quella sui diritti

della Madre Terra (legge 71 del 2010) e quella sulla Madre Terra e sullo

sviluppo integrale per il benvivere (legge 300 dell’ottobre 2012). Lei è

critico anche su queste?

«Su questo ha ragione: si

tratta di leggi interessanti, ben fatte, modee. Purtroppo, sono anch’esse

delle maschere. Come accaduto con la Costituzione, il governo di Evo Morales ha

fatto approvare delle belle normative, che però vengono immediatamente messe da

parte quando si scontrano con i piani politici. La vicenda del Tipnis è lì a

dimostrarlo».

Paolo

Moiola

Note

1 – Carlos Mesa è stato

presidente dall’ottobre 2003 al giugno 2005.

2 – Si fa riferimento a

un’intervista con Francesco Zaratti pubblicata su Missioni Consolata nel marzo

2006.

3 – La coca industrializzata

non raggiunge l’1 per cento della coca prodotta legalmente.

4 – In particolare, le

convenzioni Onu del 1961 e di Vienna del 20 dicembre 1988. Nel gennaio 2013 il

governo di Evo Morales ha espresso la volontà di chiedere alla comunità

internazionale la possibilità di esportare la coca industrializzata (prodotti

alimentari e medico-farmaceutici).

Paolo Moiola

Reportage dal Lago Mweru

Reportage dal Lago Mweru

La questione dei popoli incontattati.

La questione dei popoli incontattati.

Nonostante

Nonostante Purús (Perú): Una lettera da «Survival Inteational»

Purús (Perú): Una lettera da «Survival Inteational»

Il diritto alla salute in Perù / 2:

Il diritto alla salute in Perù / 2:

Parla monsignor Philippe Ouedraogo

Parla monsignor Philippe Ouedraogo

Tra i vari richiami di papa Benedetto XVI in riferimento

Tra i vari richiami di papa Benedetto XVI in riferimento

Viaggio nell’Amazzonia Colombiana, Là dove il cacao fa fatica a rimpiazzare la Coca.

Viaggio nell’Amazzonia Colombiana, Là dove il cacao fa fatica a rimpiazzare la Coca.

UOMINI E COCA

UOMINI E COCA

Il Tipnis è in pericolo. Il

Il Tipnis è in pericolo. Il

Libertà di stampa a rischio

Libertà di stampa a rischio

Media sotto tiro

Media sotto tiro

.jpg) Dopo la morte di Hugo Chávez e le elezioni del 14 aprile.

Dopo la morte di Hugo Chávez e le elezioni del 14 aprile.  Padre Pablo, in Europa e in generale nel mondo

Padre Pablo, in Europa e in generale nel mondo

Intanto, padre Pablo, nelle elezioni di domenica 14

Intanto, padre Pablo, nelle elezioni di domenica 14

L’autore – Marco Pontoni è caporedattore all’Ufficio stampa

L’autore – Marco Pontoni è caporedattore all’Ufficio stampa